Потенциал трансформаций поликодового интернет-мема в событийном контексте 2020 года

Автор: Иссерс Оксана Сергеевна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Теоретические проблемы исследования текстов цифрового пространства

Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена специфическому поликодовому тексту, функционирующему в сфере виртуальной коммуникации, - интернет-мему. В фокусе внимания находятся его регулярные трансформации. Рассматривая возможные методологические подходы к анализу данного феномена, автор приходит к выводу о продуктивности использования методологии лингвистической теории интертекста. Сущностным свойством мема является его трансформационный потенциал, который позволяет создавать новые смыслы и использовать эту коммуникационную единицу в широком спектре актуальных контекстов. Поликодовая структура мема определяет спектр его потенциальных трансформаций посредством изменения вербального и визуального компонентов. Материалом наблюдений стал один из популярных мемов 2020 года - «Вставай, Наташа, мы все уронили». Автор выделяет 8 трансформаций мема, которые можно рассматривать как регулярные: развертывание визуального ряда с добавлением вербального компонента; свертку визуального ряда с сохранением / трансформацией вербального компонента; рефрейминг контекста; прагматическую трансформацию; интертекстуальную трансформацию, в том числе с эффектом метакоммуникации; редукцию изображения с сохранением визуальных маркеров; рефрейминг с изменением вербального и визуального компонентов; адаптацию мема в медиатекстах, которая указывает на успешное включение интернет-мема как коммуникационного элемента сетевого общения в современные дискурсивные практики.

Интернет-мем, поликодовый текст, мем 2020 года, медиатекст, интертекст, трансформации текста

Короткий адрес: https://sciup.org/149137941

IDR: 149137941 | УДК: 81’42:004.738.5 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.2.3

Текст научной статьи Потенциал трансформаций поликодового интернет-мема в событийном контексте 2020 года

DOI:

Разные периоды социальной жизни оставляют неодинаковый след в развитии языка. История может отразиться в языковом сознании как период бурных языковых изменений или относительного затишья. Те временные срезы, которые оказывают длительное и мощное воздействие на развитие языка и коммуникационных процессов, представляются наиболее привлекательными для научного осмысления. Разумеется, большое видится на расстоянии и должно пройти время, чтобы можно было с научной точки зрения оценить происшедшие изменения. Однако для этого требуется своевременно зафиксировать новации в непосредственном наблюдении.

Такой социолингвистический подход стал особенно востребован, когда в России вслед за западными проектами стали реализовываться аналогичные проекты «Слово года». Точная хронологическая фиксация вхождения в язык тех или иных лексических единиц не единственная их задача. Важно и то, что в процессах развития языка отражается общественная оценка событий и явлений, которые были в фокусе общественного внимания в конкретный период. Эти наблюдения и исследования представляют междисциплинарный интерес – как для лингвистов, так и для политологов, социологов, социальных психологов, культурологов.

2020 год, без сомнения, стал более ярким в дискурсивном отношении, чем предшествующие. Коронавирус и охватившая мир пандемúя оставили в языке не только лексический след – это широкая область для лингвистического анализа представлена целым рядом публикаций (см., например, тематический выпуск научного журнала «Коммуникативные исследования» № 3 за 2020 г.). События 2020 г. отразились в многочисленных мемах, которые с мгновенной скоростью, доступной новейшим коммуникационным технологиям, распространились к интернет-пространстве и породили бесчисленные трансформации. Например, одним из самых популярных мемов года стала картинка про Наташу и котов, которые «все уронили»: по запросу «Наташа, вставай» Google выдает более полумиллиона ссылок только на картинки.

Мемы, характеризующие определенный период, представляют интерес и как специфическая реакция сетевого сообщества на социально-экономические стимулы, и как коммуникационный феномен, в основе которого лежат процессы репликации и генерации новых смыслов посредством вербального и визуального кодов. Для осмысления этого феномена массовой культуры требуется обозначить исходные методологические позиции.

Материал и методы

Между теорией интертекста и меметикой: в поисках методологической базы

На современном этапе развития лингвистики и смежных гуманитарных наук деривационные процессы в языке привлекают повышенное внимание исследователей. На волне «постмодернистской революции», которая произошла в филологии в 70-е гг. XX в., весь процесс коммуникации стали рассматривать как проекции и ссылки одного текста на другой, поскольку все вместе они являются частью «всеобщего Текста» [Барт, 1989]. Динамическая модель отношений языковых объектов, в которых текст предстает как «генератор смыслов», объясняет многие механизмы смыслопорождения. Этот подход стал отправной точкой теории интертекстуальности, оформившейся в последней четверти XX века.

«Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на разных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат» [Барт, 1989, с. 388].

Западные идеи постструктурализма и постмодернизма (Ж. Дерида, М. Фуко, Р. Барт, Ж. Лакан, Ю. Кристева и др.) во многом опирались на отечественную лингвистическую традицию. В частности, новый термин – интертекст – был введен в научный оборот в 1967 г. Ю. Кристевой в работе, посвященной анализу статьи М.М. Бахтина «Проблемы содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве», написанной более 40 лет назад, в 1924 г. [Кристева, 2000]. По логике М.М. Бахтина, любое высказывание является звеном в цепи и вне этой цепи не может быть изучено [Бахтин, 1979, с. 340], «каждое слово пахнет контекстом и контекстами, в которых оно жило» [Бахтин, 1975, с. 106]. Данный подход обусловливает интерес к трансформациям текста, его деривационной истории, которая не может быть осмыслена вне процессов коммуникации.

Лингвистическая теория Б.М. Гаспарова, открывшая новое направление в изучении взаимосвязей и взаимовлияний текстов (несмотря на то, что автор предпочитает обходиться без термина интертекст ), базируется и на теории М.М. Бахтина, и на концепции постмодернистов о тексте как цитатной мозаике: «наша языковая деятельность осуществляется как непрерывный поток “цитации”, черпаемой из конгломерата нашей языковой памяти» [Гаспаров, 1996, с. 14]. Особенностью языковой памяти является хранение в ней «коммуникативных фрагментов» – отрезков речи различной длины, которыми говорящий оперирует как готовыми блоками («стационарными частицами его языкового опыта») при создании и интерпретации высказываний. По мнению ученого, эти фрагменты обладают смысловой слитностью, коммуникативной заряженностью (способностью направлять течение коммуникации) и пластичностью [Гаспаров, 1996, с. 122].

Для нашего исследования актуально представление Б.М. Гаспарова о том, что в про- цессе языковой деятельности говорящие как бы погружаются в окружающее их коммуникативное пространство, где черпают прототипические образы, ситуации в их жанровом и эмоциональном своеобразии, аналогии или находят прямые отсылки к прошлому языковому опыту (см. об этом: [Кузьмина, 1999, с. 17]).

Проецируя идеи Б.М. Гаспарова на генерацию и развитие интернет-мемов, можно рассматривать этот феномен именно как активизацию «коммуникативных фрагментов», которые выполняют аналогичную функцию. Их трансформационный потенциал обусловлен способностью адаптироваться к новым условиям («коммуникационная заряженность» и «пластичность», по Б.М. Гаспарову), работать «здесь и сейчас» над созданием новых смыслов. Механизм порождения нового смысла объясняется структурой коммуникативного фрагмента: он включает смысловое ядро и периферию, обладающую «рыхлой семантикой». Эта особенность структуры позволяет создавать пластичные переходы от одного ядра к другому: «рыхлость границ фрагмента, способность его пластично изменять очертания (выделено нами. – О. И. ) создает предпосылку для тех срастаний и растворений, которые происходят с ним в высказывании» [Гаспаров, 1996, с. 128].

Несмотря на то что концепция Б.М. Гаспарова ориентирована на коммуникативное пространство вербального текста, она вполне приложима и к текстам неоднородной семиотической структуры, в частности поликодо-вым. Преобразование вербальных и визуальных составляющих смыслового ядра, а также эмоционально-оценочных компонентов прототекста позволяет осуществить его разнообразные трансформации, изменить основные мотивы, с которыми установлены интертекстуальные связи, и генерировать новые смыслы.

Идеи интертекстуальности, сформировавшие теорию интертекста как самостоятельное научное направление, были высказаны примерно одновременно с концепциями меметики – в 70-х гг. прошлого века. Однако их существенное различие связано с методологическими установками. Если первое направление развивалось и развивается в рамках антропоцентризма и в качестве исходной посылки рассматривает культуру и коммуни- кацию как сферу реализации креативной способности человека, то меметика сформировалась на базе эволюционной теории (в особенности популяционной генетики), проецируя биологические концепции на человеческую культуру.

В 1976 г. в книге «Эгоистичный ген» биолог Р. Докинз определил мим 2 (от древ-негреч. μιμητής – «имитатор», «подражатель») как своеобразный аналог понятия гена в генетике, единицу передачи культурного наследия, способную к репликации: «Точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мимы распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией» [Докинз, 1993, с. 173]. По Докинзу, мем есть своего рода культурная универсалия и, таким образом, он является основным механизмом трансляции культурного наследия.

Вслед за Р. Докинзом, феномен спонтанной репликации единиц текстовой и визуальной информации привлек внимание американского когнитивиста Д. Хофштадтера, который также определил это понятие по сходству с биологическими процессами: как и в развитии живых существ, эволюция культуры рассматривается им как процесс создания дочерних структур на основе родительской «молекулы» (от лат. replicatio – «возобновление») [Hofstadter, 1996].

Однако с начала 2000-х гг. наблюдается формирование критического отношения к концепции меметики и самому ее статусу как научной дисциплины. Критики идеи «дарвини-зации культуры» не считают обоснованным перенесение принципов генетики на анализ информационных процессов в других сферах. Так, Луис Бенитес Брибьеска, медик-исследователь из Мексики, определил меметику как «опасную идею»: по его мнению, она представляет «угрозу серьезным исследованиям проблем сознания и культурной эволюции», поскольку механизм мутации мемов достаточно непредсказуем, вносит хаос в эволюционный процесс [Benítez Bribiesca, 2001].

По мнению А. Ашкерова, вся «научность» меметики была и остается на уровне яркой остроумной аналогии с «генами-репликаторами»: «Меметика навсегда застряла на уровне блестящего, публицистически броского сравнения ген-мем-вирус, эксплуатируя при этом все таящиеся в обществе подспудные страхи и опасения по поводу возможности манипуляции сознанием научными методами» (цит. по: [Савицкая, 2013]). Доказательством методологической неопределенности научной концепции стало прекращение выпуска издания «Journal of Memetics» в 2005 г. с публикацией в последнем номере статьи Брюса Эдмондса, подводящей неутешительный итог научных поисков апологетов меметики [Edmonds, 2005].

Перспективы возрождения меметики и междисциплинарного изучения интернет-мемов, на наш взгляд, намечены И. Вершининым. По его мнению, «меметика может получить новую жизнь, если будет четкий объект изучения, который можно наблюдать, измерить и подвергать воздействию» [Вершинин].

Таким образом, методология лингвистической теории интертекста, на наш взгляд, в гораздо большей степени отвечает задачам изучения структур, называемых мемами, чем меметика, впервые избравшая их в качестве объекта научного изучения. «Коммуникационная заряженность» и «пластичность», по Гаспарову, определяют сущностное свойство мема – его трансформационный потенциал. Последний же создает возможности для генерации новых смыслов, адаптации к новым коммуникативным задачам и функционирования в разнообразных типах текстов.

От смешного до серьезного: в поисках функции

Тупиковая ситуация с меметикой как научной концепцией не повлияла ни на существование самого феномена мема, ни на утрату исследовательского интереса к нему. Напротив, с бурным развитием в середине 2000-х гг. интернет-коммуникаций, с их ускоренными в сотни раз возможностями передачи информации внимание к феномену мема, его функционированию в медиапространстве и трансформационному потенциалу только усилилось.

Как считают исследователи, в современной коммуникации функция мемов обусловлена их влиянием на массовое сознание. Мемы стали «мощным, хотя и скрытым фактором формирования общественного мнения и шире – современной ментальности; иначе говоря, социально-культурным явлением, с которым нельзя не считаться» [Савицкая, 2013].

Т.Е. Савицкая полагает, что на стадии зарождения мем выполняет функцию группового идентификатора («субкультурного маркера»), поскольку для его понимания требуется знание конкретного культурного контекста: «мем формирует демаркационную линию между «своими» и «чужими». Эффект распространения мема в медиапространстве также в большинстве случаев объясняется потребностью в культурно-групповой идентификации. Исследователь акцентирует внимание на том, что «в свободном коммуникативном пространстве интернета успешный мем быстро вырывается из “субкультурного гетто” и “растекается по блогосфере”... Такой мем-клише, речевой или визуальный штамп, по сути, превращается в информационный вирус» [Савицкая, 2013].

Рассматривая интернет-мем в аспекте его юмористического потенциала, Ю.В. Щурина отмечает, что возможность групповой идентификации обусловлена общей когнитивной базой – знанием прецедентного феномена: «Эффективность коммуникации в этом случае прямо зависит от умения интернет-пользователя осуществить экспликацию скрытых культурных коннотаций мема, восстановить те ассоциативные связи, которыми обеспечен комический эффект» [Щурина, 2012, с. 163].

В этом же направлении выстраивает свои размышления И.В. Ксенофонтова. Анализируя стереотипные комментарии в блогах, она приходит к выводу: «Человек просто ставит в комментарии культурный код, предъявляя реципиентам сразу два сообщения: “я – свой” и свое закодированное отношение. Знание мемов считается в каком-то смысле необходимым для “выживания” в культурном пространстве» [Ксенофонтова, 2009, с. 287].

Другая функция интернет-мема, не противоречащая названной выше, связана с его развлекательной, игровой направлен- ностью. По мнению А.А. Сычева, она способствует актуализации в Сети смеховой стихии [Сычев].

Однако этим не ограничивается функциональная нагруженность текстов-мемов. «Почему же мем оказался столь успешным преемником анекдота в его роли орудия активизации общественного самосознания и гражданской активности?» – задается вопросом Т.Е. Савицкая, тем самым намечая еще одну не менее актуальную функцию интернет-мема. Мем становится не только идентифицирующим культурным кодом, но и транслятором общественно значимых идей, идеологической позиции, что позволяет рассматривать эти тексты как инструменты в различных типах коммуникации, в том числе и политической. Именно в этой функции они проникают в медиатексты и воспринимаются адресатом как сигнал отнюдь не развлекательного дискурса.

Кроме того, арсенал актуальных мемов активно используется в качестве инструмента маркетинга, рекламы и PR. Как отмечает Е.М. Забалуева, мемы находят применение в маркетинговых стратегиях компаний, осуществляющих свою деятельность в самых различных сферах – коммерческой, туристической, финансовой и др. [Забалуева, 2018, с. 280].

Задача нашего исследования – проследить возможные трансформации поликодово-го мема, содержащего вербальный и визуальный компоненты, с момента зарождения до вхождения в медиатексты, с учетом изменений его плана выражения и плана содержания. В качестве материала исследования использован мем, вошедший в ТОП мемов 2020 г., – Вставай, Наташа. Мы все уронили , в его разнообразных трансформациях, бытующих в медиапространстве.

Трансформации мемов разной семиотической природы не раз попадали в поле исследовательского интереса. Это неслучайно: специфика мема как элемента современной массовой культуры как раз и заключается в том, что он, по мнению К. Турковой, «всегда точно характеризует какую-то конкретную историю и в то же время оказывается применим к другим частным ситуациям... <...> Непредсказуемость и спонтанность распространения “вируса” можно считать самой инте- ресной составляющей мема» (Как устроена...). Именно эти свойства Б.М. Гаспаров называл «коммуникационной заряженностью» и «пластичностью» (см. об этом выше).

Е.А. Нежура отмечает, что эксперименты с креолизованными текстами, в том числе мемами, являются типичными для виртуального общения, при этом наблюдается как появление новых знаков поликодовой природы, так и вторичный семиозис уже имеющихся языковых и неязыковых единиц [Нежура, 2012]. В частности, одной из популярных трансформаций визуального образа (фото или картинки) является так называемая «фотожаба» – изменение исходного изображения при помощи графического редактора [Щурина, 2012]. Ю.В. Щурина рассматривает возможности лексической и графической трансформации «медиамемов» – комических видеосюжетов, которые могут обретать новые интерпретации. Среди поликодовых комических интернет-жанров автор выделяет эдвайсы и демотиваторы: при сохранении визуального образа-рамки они активно трансформируются за счет вербальной составляющей текста [Щурина, 2013].

Однако при неослабевающем внимании к феномену мема его трансформационный потенциал и последовательность деривационных этапов еще не стали объектом пристального внимания исследователей.

Хронологическая привязка к конкретному периоду (2020 г.) позволяет продемонстрировать реальные трансформации конкретного мема на уровне формы и содержания в неразрывной и закономерной связи с социокультурным и общественно-политическим контекстом.

Результаты и обсуждение

Трансформации интернет-мемов в событийном контексте 2020 года

Ушедший год, без сомнения, оставил неизгладимый след во всех сферах социальнополитической жизни планеты. В первую очередь это связано с глобальным событием – пандемией, охватившей все без исключения страны в первые месяцы 2020 года. Кроме новостей о распространении коронавирусной инфекции, не менее значимыми для российского общества были сообщения об обвале рубля и обнулении президентских сроков.

Запоминающимся этот год стал и в лингвистическом смысле – как в России, так и за рубежом. В частности, пополнился новообразованиями лексический фонд ( ковид , «корона» , ковидодиссиденты , масочноперчаточный режим , антительный (о людях) и др.), трансформировались такие концепты, как самоизоляция, социальная дистанция и т. д. В общественном сознании выкристаллизовались новые символы Добра и Зла: на одном полюсе – врачи , медики , дистанционное / гибридное обучение , маски , на другом – летучие мыши , прогулки , шашлыки (в период первомайских праздников, по мнению эпидемиологов, они способствовали распространению инфекции). Призыв Не общайтесь с пожилыми родителями! никогда ранее не звучал так позитивно в контексте социальной ответственности. Новые явления в языке и коммуникации сразу же попали в поле лингвистического наблюдения [Балашова, 2020; Зайцева, 2020; Куссе, 2020; Радбиль, 2020; Савченко, Лай Янь-Цзюнь, 2020; Северская, 2020; и др.]. Преимущественно дистантные технологии коммуникации в образовательной и деловой сферах сформировали соответствующие сетевые практики общения [Кронгауз, 2020].

На фоне многообразных языковых и дискурсивных новаций, актуальных для 2020 г., интернет-мемы также являются репрезентативным материалом для воссоздания «коммуникативного ландшафта» одного года (в терминологии Х. Куссе), помогают понять, как в общественном сознании отразились события рассматриваемого периода.

На рисунке 1 представлен топ-20 мемов, которые, по данным компьютерной базы СМИ «Медиалогия», чаще всего использовало сетевое сообщество в 2020 г. (Лучшие мемы...). Количество сообщений с этими «знаками текущего момента» исчисляется десятками и сотнями тысяч.

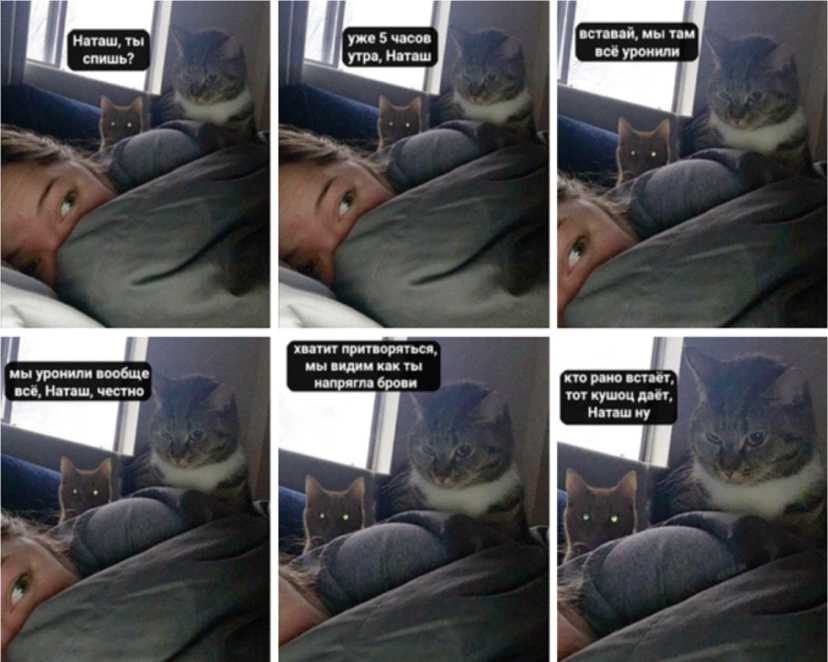

Одним из самых популярных в первом полугодии 2020 г. стал шестипанельный комикс с несколькими котами. Они как бы обращаются к хозяйке и говорят: «Наташ, мы все уронили. Мы уронили вообще все, честно» (см. рис. 2).

ТОП-20 МЕМОВ В СОЦСЕТЯХ ЗА 2020 ГОД

|

№ 1 |

Обнуление |

Кол-во сообщений, тыс. 5 377,9 |

|

2 |

Билл Гейтс и Чипирование |

873,7 |

|

3 |

АУФ |

521,5 |

|

4 |

Печенеги и половцы |

419,9 |

|

5 |

Наташа, мы всё уронили |

305,7 |

|

6 |

Вы не понимаете, это другое |

257,5 |

|

7 |

Безумно можно быть первым |

252,0 |

|

8 |

Ведьмаку заплатите чеканной монетой |

230,7 |

|

9 |

Плачу на техно |

228,7 |

|

Ю |

2020, уходи |

163,2 |

|

11 |

Загадка от Жака Фреско |

160,6 |

|

12 |

Гуччи флип флапс |

141,2 |

|

13 |

Природа настолько очистилась |

109,6 |

|

14 |

Батут работает |

107,7 |

|

15 |

Танцующие носильщики гробов |

104,9 |

|

16 |

Саша 3% |

87,9 |

|

17 |

Коля Лукашенко |

86,7 |

|

18 |

Просто здравствуй, просто как дела |

73,4 |

|

19 |

Вот это папапаповорот |

45,2 |

|

20 |

Расчленинград |

38,8 |

|

Данные по социальным сетям: Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники, |

||

|

Telegram, YouTube, TikTok, Twitter. Период: январь - декабрь 2020 года |

© Медиалогия |

|

Рис. 1. Топ-20 мемов в соцсетях за 2020 г.

Fig. 1. Top 20 memes in social networks for 2020

Рис. 2. Трансформация 1: развертывание фотографии в комикс

Fig. 2. Transformation 1: unfolding a photo into a comic

У этого комикса есть визуальный прототекст: в декабре 2019 г. в паблике «Котизм» появилась фотография укрывшейся одеялом девушки и сидящими рядом с ней двумя котами. Для создания комикса авторы добавили реплики животных, усиливающие комический эффект фотографии. В первой поликодо-вой версии животные сообщали, что «уронили вообще все», и просили хозяйку не притворяться спящей, а покормить их. Заметим, что Наташа – не конкретное имя героини, а абстрактный персонаж, к которому нередко обращаются герои «Котизма». Ее часто можно встретить в комиксах сообщества. Таким образом, первая трансформация фотографии-прототекста происходит за счет включения вербального компонента и сюжетного развертывания : из статичного изображения адресату предлагается некий сюжет про историю с засоней-хозяйкой и ненакормленными котами. Смешная картинка могла бы остаться традиционным для интернет-комму-никации поводом улыбнуться в составе другого развлекательного контента, однако ее судьба сложилась иначе.

Шуточный комикс про то, как коты «все уронили», разошелся по соцсетям. Спустя 2– 3 месяца появляется следующая версия мема (рис. 3).

За счет компрессии («свертки» ) комикс с шестью картинками превращается в одну, но визуально более выразительную: котов уже не два, а четыре (и это другие коты), и ракурс выбран такой, что они смотрят сверху вниз на хозяйку, которой в кадре нет. Взгляд котов направлен, по сути, прицельно на адресата, что усиливает воздействующий эффект. Изменился и вербальный компонент текста: «просьба» котов о том, чтобы их накормили, редуцируется на фоне неизменного призыва Вставай, мы там все уронили! Таким образом, во второй версии актуализируется семантика тревоги: произошло что-то неконтролируемое, надо срочно восстановить контроль над ситуацией. На этом этапе происходит дальнейший отрыв и от фотографии-прототекста, и от версии комикса с его конкретным бытовым контекстом, однако расширяются возможные приложения изображения к новым ситуациям.

В первые месяцы 2020 г. мем не просто сохраняет свою актуальность, но активно вовлекается в рефрейминг – изменение ситуативной рамки. Впервые в контексте новостей мем появился в конце февраля, когда произошел масштабный обвал мировых рынков из-за COVID-19. Последующим инфоповодом для рефрейминга становятся текущие события, например обвал рубля, произошедший 9 марта после обвала цен на нефть (см. рис. 4).

Рис. 3. Трансформация 2: «свертка»

Fig. 3. Transformation 2: “convolution”

Рис. 4. Трансформация 3: рефрейминг

Fig. 4. Transformation 3: reframing

Картинка становится шаблоном для генерации новых смыслов, ориентированных на социально-политическую и экономическую ситуации. При сохранении визуального ряда в вербальный шаблон добавляются новые компоненты-реплики, отсылающие к актуальному событию. Одновременно происходит развитие метафорических смыслов ключевых реплик: Мы все уронили употреблено уже не в прямом, а в переносном значении ( уронить – 1. кого-что. к Ронять. У. платок, чашку. У. в траву. У. палатку. Уронил где-то кошелек. У. голову на подушку. У. достоинство . 2. что. Разг. Привести в упадок, расстроить (дела, хозяйство и т. п.). У. хозяйство. У. дело (Большой толковый словарь...).

Изменение иллокутивной силы исходного мема наблюдается и в иной версии (см. рис. 5, б ), где в контексте принимаемых правительством ограничительных мер коты призывают хозяйку к обратному действию – «не вставать»: Полежи еще, Наташ. Не вставай. Сиди дома, там все закрыли . Примеры на рисунке 5 можно рассматривать как особую – прагматическую – трансформацию мема, связанную с изменением иллокутивной силы высказывания.

В первые месяцы 2020 г. мем стал своеобразным символом информационной повестки в России: при сохранении визуального шаблона изменялся лишь вербальный компонент, однако оставалась стабильной семантика непрогнозируемого неприятного / печального результата (в случае с рублем все уронили менялось на все обвалили , с Путиным – на все обнулили , с самоизоляцией – все закрыли и все самоизолировались и т. д.). Трансформационный потенциал мема, на наш взгляд, был обусловлен прагматической составляющей поликодового текста: оказалось, что изображение нетерпеливых котов – вестников тревожных событий и не слишком приятных новостей – отлично подходит и к другим ситуациям.

а

Рис. 5. Прагматическая трансформация

Fig. 5. Pragmatic transformation

б

В апреле 2020 г. мем используется в контексте новых информационных поводов, в частности это речь президента В.В. Путина по поводу пандемии, где грядущая победа над «заразой коронавирусной» сравнивается с исторической победой над печенегами и половцами: «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную» (Владимир Путин...). Примечательно, что само президентское высказывание о врагах родины немедленно стало мемом и разошлось по сетям (см. рис. 1; по данным «Медиалогии», оно занимает 4-е место). В данном случае мы видим новую трансформацию – интертекстуальную , основанную на взаимодействии мемов, актуальных для конкретного периода (см. рис. 6, а ).

Подобное взаимодействие возможно и с деактуализированными мемами – как отсылка к коммуникативным паттернам предшествующего периода. Так, слово-обращение Карл было одним из актуальных мемов 2015 года (Беженцы, санкции...). Мем использовался в серии картинок, представляющих диалог между отцом и сыном по имени Карл.

Впоследствии обращение Карл стало использоваться самостоятельно в качестве завершения фразы для выражения возмущения или просто чтобы подчеркнуть неожиданность, невероятность ситуации (Словарь языка интернета.ru, 2016, с. 51). В контексте иронического осмысления новых «мемотрендов» можно отметить метакоммуникационную трансформацию мема (см. рис. 6, б ). В рамке из трех кинофрагментов использован известный мем про Карла, который вводится в актуальный контекст 2020 года. Вопрос Знаешь, что они теперь говорят вместо «Карл»? указывает на функциональную тождественность обоих феноменов творчества.

Акцент на вербальном компоненте поли-кодового текста обусловил такую трансформацию, как редукция визуального ряда : напоминанием о прототексте-фотографии и комиксе является только символическая фигура кота, теперь уже одного (см. рис. 7).

Следующая трансформация обнаруживает рефрейминг как вербального, так и визуального шаблона : вместо четырех котов сверху вниз на адресата смотрят полицейские (см. рис. 8). Сюжет связан с введением в апреле 2020 г. в Москве цифровых

а

Рис. 6. Интертекстуальная трансформация – взаимодействие мемов и эффекты метакоммуникации

Fig. 6. Intertextual transformation – meme interaction and metacommunication effects

б

Рис. 7. Обвал фондовых рынков в «рамке» интернет-мема: редукция визуальных символов

Fig. 7. Stock market crash in the “frame” of an Internet meme: reduction of visual symbols

пропусков, которое привело к скоплению людей на станциях метро. Прагматический потенциал данного поликодового текста коррелирует с предшествующими мемами-картинками (см. рис. 3, 4), где призыв вставай / вставайте является сигналом тревоги. Обращение к мэру Москвы С.С. Собянину имплицитно указывает на ответственного за ситуацию, что позволяет рассматривать дан- ный поликодовый текст как выражение критического отношения к столичным властям.

Таким образом, через многочисленные трансформации вербального и визуального компонентов источник мема – фотография спящей девушки с будящими ее котами – полностью изменил и свою форму, и свое содержание. Стержнем и стимулом для деривационной истории данного текста, на основе ко-

Рис. 8. Рефрейминг вербального и визуального шаблонов

Fig. 8. Reframing verbal and visual patterns

торого происходили многочисленные трансформации, стала, по сути, иллокутивная сила высказывания и визуальная рамка – ракурс.

В результате перечисленных трансформаций мем Вставай, Наташа. Мы все уронили оказался понятен и без картинок с котами, освободившись таким образом от визуальной «поддержки».

Пермская группа «НеКРОВАТЬ» исполнила песню про Наташу и котов, которые все уронили, представив, таким образом, новую, жанровую трансформацию:

Наташа, мы все уронили, вставай!

Кастрюли, цветы и немножечко рубль,

Наташа, смотри, что теперь с нами будет?

Наташа, вставай!

Все, все вообще, все!

Все, все вообще, все!

Все-все, уронили уже.

Наташа, вставай! (https:// 69293800/)

Закономерным заключительным этапом проникновения популярного мема в медиапространство становится его появление в текстах традиционных и новых медиа, в том числе и в сильных позициях – заголовочных комплексах и лидах.

Интертекстуальные отсылки в медиатекстах представлены по-разному:

– могут включаться в заголовок и содержать фрагмент текста-источника с указанием его жанра – мема:

-

(1) «Наташа, мы все уронили, вообще все». Мэр Исаев велел починить набережную – ее смыло.

На этот раз больше всего досталось участку набережной под мостом. Там вообще все смыло, как в меме: «Наташа, мы все уронили, вообще все». Лестницы, асфальт, бордюры, часть песчаного пляжа, кони, люди и т. д. id/147089);

– могут редуцироваться до ключевых слов – маркеров мема: Наташа ; вставай ; все уронили :

-

(2) Наташ, мы все уронили: мотоциклетный рынок упал за месяц... ( https://www.motogonki.ru/ motonews/5-05-2020_natash_my_vse_uronili_ motocikletnyj_rynok_upal_za_mesjac_na_80-97_iz-za_covid-19.html);

– могут трансформироваться посредством замены отдельных ключевых слов:

-

а) «Новый папа»: вставай, понтифик, мы там все уронили.

Выход сериала «Молодой папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу в главной роли почти четыре года назад был сродни взорвавшейся бомбе. Потому что никто до созерцателя и художника Соррентино не осмеливался показать католическую церковь именно такой – без купюр, но с любовью и вниманием к деталям ;

-

б) «Наташ, мы там нефть уронили». Как в соцсетях отреагировали на падение цены на нефть ( https://tvrain.ru/teleshow/notes/kak_v_sotssetjah_ otreagirovali_na_padenie_tseny_na_neft-507267/);

-

в) Наташ, мы уронили ecommerce, или как помочь своему интернет-магазину взлететь (https:// vc.ru/trade/139910-natash-my-uronili-ecommerce-ili-kak-pomoch-svoemu-internet-magazinu-vzletet).

При этом даже не требуется упоминания сферы-источника цитаты и оформления в кавычках прецедентного текста. Это показывает, что мем стал освоенным массовой аудиторией, вошел в современные речевые практики и опознается большинством читателей.

Следующим этапом становится использование только вербальных сигналов-триггеров, редуцирующих цитату-мем до ключевых слов: ( все ) уронили , вставай , Наташа . Какой срок отпущен этим «знакам текущего момента», предсказать трудно. Однако сам факт их нахождения в медийном пространстве на протяжении года позволяет говорить о концентрации в них важных смыслов, актуальных для массового сознания.

Заключение

Наблюдение за трансформациями популярного интернет-мема 2020 г. продемонстрировало одно из сущностных свойств данной поликодовой единицы – ее способность меняться на уровне формы и содержания, обеспечивая вторичный семиозис вербальных и визуальных знаков. В ходе исследования были выявлены несколько этапов трансформации исходного текста: развертывание визуального ряда в сочетании с добавлением вербального компонента; свертка визуального ряда с сохранением / трансформацией вербального компонента; рефрейминг контекста, обеспечивающий использование мема в широком спектре актуальных ситуаций; прагматическая трансформация, приводящая к изменению иллокутивной силы высказывания; интертекстуальная трансформация, в том числе с эффектом метакоммуникации; редукция / трансформация изображения с сохранением визуальных маркеров; рефрейминг с изменением вербального и визуального компонентов; адаптация мема в текстах иных сфер и жанров.

Особую значимость имеет вхождение мема в медиатексты, причем во многих случаях – с минимальными интертекстуальными сигналами, сообщающими о связи с про- тотекстом. Это говорит об успешной адаптации интернет-мема, заимствованного из сетевого общения, к современным дискурсивным практикам массовой коммуникации.

Список литературы Потенциал трансформаций поликодового интернет-мема в событийном контексте 2020 года

- Балашова Л. В., 2020. Милитарная метафора как способ формирования концепта КОВИД-19 в речи В.В. Путина // Коммуникативные исследования. Т. 7, №> 4. С. 777-800. DOI: 10.24147/ 2413-6182.2020.7(4).777-800.

- Барт Р., 1989. Избранные работы : Семиотика. Поэтика. М. : Прогресс. 616 с.

- Бахтин М. М., 1975. Вопросы литературы и эстетики : Исследования разных лет. М. : ХХудож. лит. 502 с.

- Бахтин М. М., 1979. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров. М. : Искусство. 423 с.

- Вершинин И. На грани науки и увлечения. URL: https://sciencepop.ru/na-grani-nauki-i-uvlecheniya-memetika/ (дата обращения: 08.11.2020).

- Гаспаров Б. М., 1996. Язык, память, образ : Лингвистика языкового существования. М. : Новое лит. обозрение. 352 с.

- Докинз Р., 1993. Эгоистичный ген. М. : Мир. Ред. лит. по биологии. 318 с.

- Забалуева Е., 2018. Интернет-мем как социальное явление // Психолого-педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия : материалы IV Межрегион. заоч. интернет-конф. с междунар. участием. Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та. С. 278-281.

- Зайцева И. П., 2020. «Коронапсихоз», «коронас-кептики», «covidism», «covidophobia» и другие социолингвистические маркеры 2020 г. // Коммуникативные исследования. Т. 7, № 4. С. 801-813. DOI: 10.24147/2413-6182.2020.7(4).801-813.

- Кристева Ю., 2000. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика : От структурализма к постструктурализму. М. : Прогресс. С. 427-457.

- Кронгауз М. А., 2020. Screenlife в эпоху карантина // Коммуникативные исследования. Т. 7, № 4. С. 735-744. DOI: 10.24147/2413-6182. 2020.7(4).735-744.

- Ксенофонтова И. В., 2009. Специфика коммуникации в условиях анонимности: меметика, имиджборды, троллинг // Интернет и фольклор : сб. ст. / отв. ред. А. С. Каргин. М. : ГРЦРФ. С. 285-293.

- Кузьмина Н. А., 1999. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та ; Омск : Омский гос. ун-т. 268 с.

- Куссе Х., 2020. Языковой ландшафт коронакризиса в Германии // Коммуникативные исследования. Т. 7, № 4. С. 814-845. DOI: 10.24147/2413-6182.2020.7(4).814-845.

- Нежура Е. А. 2012. Новые типы креолизованных текстов в коммуникативном пространстве Интернета // Теория языка и межкультурная коммуникация. № 2. С. 47-52.

- Радбиль Т. Б., 2020. «Самоизоляция» как новейший русский культурный концепт: когнитивно-дискурсивный аспект // Коммуникативные исследования. Т. 7, № 4. С. 759-774. DOI: 10.24147/2413-6182.2020.7(4).759-774.

- Савицкая Т. Е., 2013. Интернет-мемы как феномен массовой культуры // НИЦ Информ-культура РГБ. URL: http://infoculture.rsl.ru/ donArch/home/KVM_archive/articles/2013/ 03/2013-03_r_kvm-s3.pdf (дата обращения: 08.11.2020).

- Савченко А. В., Лай Янь-Цзюнь, 2020. «Коронави-русные неологизмы»: от лексики и фразеологии к интернет-мемам (на материале русского и китайского языков) // Коммуникативные исследования. Т. 7, № 4. С. 865-886. DOI: 10.24147/2413-6182.2020.7(4).865-886.

- Северская О. И., 2020. Ковидиоты на карантикулах: коронавирусный словарь как диагностическое поле актуальных дискурсивных практик // Коммуникативные исследования. Т. 7, № 4. С. 887906. DOI: 10.24147/2413- 6182.2020.7(4).887-906.

- Сычев А. А. Юмор в интернет-коммуникации: социокультурный аспект. URL: http://www. abc-globe.com/sichev.htm (дата обращения: 23.10.2020).

- Щурина Ю. В., 2012. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации // Научный диалог. № 3. С. 160-172.

- Щурина Ю. В., 2013. Интернет-мем как средство межкультурной коммуникации // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. № 6 (81). С. 34-38.

- Benitez Bribiesca L., 2001. Memetics: A Dangerous Idea // Interciencia. Vol. 26 (1). P. 29-31.

- Edmonds B., 2005. The Revealed Poverty of the Gen-meme Analogy: Why Memetics per se Failed to Produce Substantive Results // Journal of Memetics - Evolutionary Models of Information Transmission. Vol. 9 (1). P. 1-4.

- Hofstadter D. R., 1996. Metamagical Themas: Questing for the Essence of Mind and Pattern. N. Y. : Trade Paperback. 824 p.

- Беженцы, санкции и Карл вошли в ТОП «Слова года - 2015». URL: http://news.sevas.com/ world/konkurs_slovo_goda_2015_itogi (дата обращения: 08.11.2020).

- Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. 1-е изд. СПб. : Норинт, 1998. URL: http://gramota.ru/slovari/info/bts/ (дата обращения: 08.11.2020).

- Владимир Путин о борьбе с коронавирусом в России. URL: https://www.interfax.ru/quotes/ 703198 (дата обращения: 08.11.2020).

- Как устроена индустрия мемов и можно ли на них заработать. URL: https://style.rbc.ru/life/ 5d3b25039a794707645e1d4d (дата обращения: 08.11.2020).

- Лучшие мемы 2020 года. URL: https://vc.ru/social/ 192449-luchshie-memy-2020-goda (дата обращения: 08.11.2020).

- Словарь языка интернета.т / под ред. М. А. Крон-гауза. М. : АСТ : ПРЕСС-КНИГА, 2016. 288 с.