Потенциальные собирательные числительные как изобразительное средство

Автор: Рябушкина Светлана Васильевна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 4 (14), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены возможности потенциальных собирательных числительных как изобразительных средств в русском языке. Анализ художественных текстов показал, что потенциальные «большие» собирательные числительные в стилистически маркированном контексте сравнительно легко реализуются, их появление в художественном тексте обычно связано с речевой характеристикой персонажей.

Потенциальные собирательные числительные, изобразительные средства, художественный текст

Короткий адрес: https://sciup.org/14219627

IDR: 14219627

Текст научной статьи Потенциальные собирательные числительные как изобразительное средство

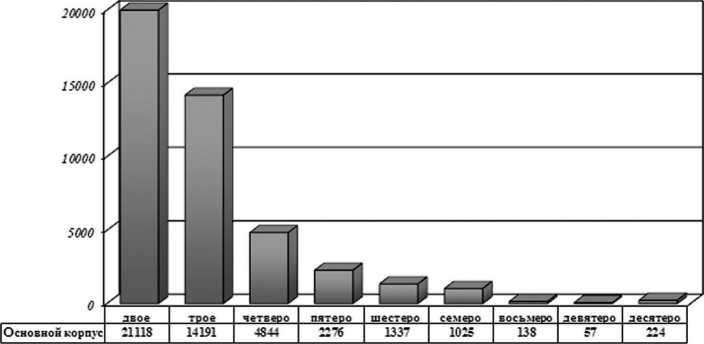

Ряд собирательных числительных (далее СЧ) в современном русском литературном языке невелик и состоит всего из девяти слов: от двое до десятеро . Но активно используются только СЧ до семеро , что подтверждается данными

Национального корпуса русского языка (далее НКРЯ): почти половина (46,71 %) употреблений, обнаруженных в Основном корпусе, приходится на двое, немного менее трети (31,39 %) – на трое , прочие СЧ встречаются значительно реже, в том числе характерное для прецедентных текстов «магическое» семеро (2,27 %) и «круглое» десятеро (0,5 %), несмотря на высокую частотность производящего количественного десять (см. Рис. 1 ).

Хотя русская нумеральная система дает возможность образовать три счетных ряда – количественный, порядковый и собирательный, – последовательно реализуются только первые два: славянские «собирательно-разделительные числительные… не выстраиваются во всю длину натурального ряда чисел, а ограничиваются частью этого ряда от 2 обычно до 10, иногда до 20, и затем для названий десятков… Не будучи соотносимы с числовым рядом полностью, собирательно-разделительные числительные большей частью не образуют составных. Вертикальная система числительных после десяти по сути дела (кроме польского языка) уже не включает собирательно-разделительных числительных» [3, с. 20].

Русские СЧ употребляются преимущественно с лично-мужскими существительными: избирательная сочетаемость служит средством субкатегоризации предметной лексики. Сочетаемость двое, трое, четверо с неодушевленными pluralia tantum ( двое саней, трое суток ) является вынужденной, поскольку СЧ замещают количественные два, три, четыре, при

Рис. 1 Собирательные числительные в Основном корпусе НКРЯ (количество употреблений)

которых зависимое существительное должно стоять в форме родительного единственного, невозможного для pluralia tantum ( два дома, три дня ). Синтагматический парадокс не отражает семантической специфики СЧ: «В этих сочетаниях они, в сущности, не являются собирательными числительными (поскольку не противопоставлены конструкциям с два, три, четыре ). Есть основания признать их омонимами собирательных числительных» [2, с. 280].

Лексическая замкнутость может быть объяснена прагмасемантически – спецификой значения СЧ и психологическими особенностями восприятия количества. СЧ обозначают определенное количество лиц как совокупность, как цельно-раздельное множество: люди объединены в группу общей деятельностью или же группа сформирована по какому-то общему признаку, но каждый человек воспринимается при этом и в отдельности – коллектив осознается «как индивидуализация множественности» [1]. Представляется, что цельно-раздельное восприятие совокупности и «мгновенное схватывание» количества ограничено «магическим числом» 7 ± 2. Если предметов больше, то их совокупность будет восприниматься с первого взгляда как масса и обозначаться, скорее всего, неопределенно – для выяснения точного количества потребуется подсчет.

Системные грамматические запреты на образование СЧ для больших количеств отсутствуют: «большие» СЧ актуальны для ряда современных славянских языков, присутствуют в древнерусских и старописьменных текстах, в нелитературных стратах современного русского языка – диалектах и просторечии. Потенциальные СЧ могут реализоваться в тексте в соответствии с коммуникативными задачами говорящего или же возникнуть под влиянием контекста; их использование в литературном языке чаще всего создает тот или иной стилистический эффект.

В Основном корпусе НКРЯ обнаруживаются единичные употребления «больших» СЧ: по одному контексту с шестнадцатеро и во-семнадцатеро и два контекста с двадцатеро , все они использованы в стилистически маркированных контекстах как средство речевой характеристики, как отсылка к тем стратам русского языка, в которых ряд СЧ не ограничен строгой нормой – к просторечию и диалектам.

Так, например, каждое из только что названных СЧ второго десятка звучит в языке людей низовой, «мужицкой» культуры.

Восемнадцатеро появляется в самом начале повести Н. С. Лескова «Запечатленный ангел» (1873): Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном Заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи… Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями… он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил: «Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю». Но едва он успел это выговорить… как кто-то робкою рукой застучал в стекло. <…> – Ну-у, а чего еще надо? – Пусти, Христа ради, сбились… обмерзли. – А много ли вас? – Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнад-цатеро, – говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно совсем перезябший человек. Это попросились на ночлег извозчики, везущие «шкурье», но получили отказ от хозяина.

Два других «больших» СЧ Основного корпуса НКРЯ использованы в революционной прозе времен Гражданской войны – в произведениях Б. А. Пильняка и Б. А. Лавренева.

Шестнадцатеро в сочетании с лично-мужским существительным адъективного склонения мастеровой употреблено в несобственно-прямой речи «лесного человека», призванного новой властью: Был бодрый солнечный день, когда лесничий Антон Некульев, бодрый и веселый человек, разыскал в Вязовах полесчика Кузьму Цыпина, рассказал ему, что он новый лесничий, что он коммунист, что на пароходе была теснотища чертова, что ему надо в сельский совет, что ночью ему надо в Медынь, что Ленин, чорт подери, – башка! Он не говорил о том, что за ним едет еще шестнадца-теро мастеровых , чтобы не дать разграбить леса, ибо эти леса играли решающую роль в пароходном движении по Волге, – что дан е му и его шестнадцатерым мандат расправляться вплоть до расстрелов (Б. А. Пильняк. Мать сы-ра-земля. 1924).

Субстантивированное СЧ двадцатеро вставляет в свой «стих» Марютка из повести Б. А. Лавренева «Сорок первый» (1924) – «красноармейка» Мария Басова. Хотя ее язык почти сплошь состоит из просторечных слов, форм и конструкций ( зенки, хвуражка, бечь, убегнешь, на острову, вода вкруг, с пяти годов на руле сидю, для его арихметику надо произойти и под.), в стихах «много экспрессии, чувства», потому как пишет она их «от сердца», «с простоты» – стихи, как она говорит, «у меня с люльки в середке закладены»:

Как казаки наступали,

Царской свиты палачи,

Мы встренули их пулями, Красноармейцы молодцы, Очень много тех казаков, Нам пришлося отступать. Евсюков геройским махом Приказал сволочь прорвать.

Мы их били с пулемета, Пропадать нам все одно, Полегла вся наша рота, Двадцатеро в степь ушло.

Есть в тексте повести еще одно «неправильное» употребление СЧ, в речи «малинового комиссара» Евсюкова: Верблюдов шестеро. Как продукт поедим – верблюдов резать будем. Такая несоответствующая литературной норме синтагматика – сочетание СЧ с названием взрослого животного – встречается в диалектной речи юга России, откуда родом и герои повести, и сам автор.

Язык героев отражает одну из главных тем произведения – «разницу культур», которая звучит в том числе и в стилистическом противостоянии просторечной стихии (Марютка и прочие красноармейцы) и изысканной речи белого офицера Говорухи-Отрока.

Еще одна важная идея повести сформулирована поручиком: Знаю одно – живем мы на закате земли . Верно ты сказала: «напополам трескается». Да, трескается, трещит старая сволочь! Вся опустошена, выпотрошена. От этой пустоты и гибнет. Раньше была молодой, плодоносной, неизведанной, манила новыми странами, неисчислимыми богатствами. Кончилось. Больше открывать нечего. Вся человеческая хитрость уходит на то, чтобы сохранить накопление, протянуть еще века, года, минутки. Техника. Мертвые числа. И мысль, обеспложенная числами, бьется над вопросами истребления . Побольше истребить людей, чтоб оставшимся надольше хватило набить животы и карманы. К черту!.. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить?

В языке повести большое значение имеют субстантивированные числительные – как номинация человека и людей, как существенная черта описания трагической жизненной ситуации, бездушной и бездуховной по самой своей сути; ситуации, в которой уничтожается не только личность и индивидуальность, но и сам человек.

Само заглавие повести - числительное сорок первый, порядковый номер очередной жертвы Марютки, лучшего стрелка евсюков-ского отряда: Сорок первым должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха-Отрок. Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка. И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ. Конечно, важно то, что сорок первый следует за культурно нагруженным, «рубежным» для человеческой жизни числом сорок/сороковой, и гибельный выстрел Марютки в конце повести становится «оглушительным, торжественным грохотом гибнущей в огне и буре планеты».

В авторском повествовании последовательно употребляются количественные и собирательные числительные: сто девятнадцать, двадцать три, одиннадцать, десять, десятеро как обозначение оставшихся в живых красноармейцев – обобщенное, обезличивающее название группы людей:

-

• Смотрел поочередно комиссар в глаза двадцати трех . Не видел уже огня, к которому привык за год. Мутны были глаза, уклонялись, и метались под опущенными ресницами отчаяние и недоверие;

-

• Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, двадцать три и Марютка. Сто девятнадцать и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка, меж змеиных саксауловых петель и красных прутиков тамариска;

-

• Только одиннадцать гуськом, в отрепьях, шатаясь, вперевалку карабкаются по барханам. Десятеро ложились вехами на черной дороге;

-

• Десять идут, спотыкаясь, качаясь от ветра. Один идет прямо, спокойно. Гвардии поручик Говоруха-Отрок.

«Большое» СЧ двадцатеро употреблено в повести В. Ф. Пановой «Евдокия» (1944, вторая редакция – 1959), где оно имеет иную стилистическую функцию. Реализация словообразовательных возможностей СЧ происходит в детской речи, как детское словотворчество:

Чисто в невысоких горницах с потертыми половичками, простеленными от угла к углу. Много портретов в узких рамках по стенам. И маленькая Лена спрашивает Евдокию:

– Бабушка, это всё твои дети?

– Ну да, – отвечает Евдокия.

– Столько много детей?

- Где же много? Всего четверо, Андрюша пятый был.

– Где же четверо? Тут одних девочек десятеро или двадцатеро.

– И всего две девочки: тетя Катя да мама твоя.

– А вон та, с косичками?

– Мама.

– А стриженая, с длинной шеей?

– Мама.

– А красивая, в бусах?

– Мама.

В диалоге ребенок легко продолжает предложенный бабушкой «собирательный» счет фотографий детей, при этом, вероятно, не вполне осознавая точное количественное значение СЧ двадцатеро , а лишь желая показать, что портретов детей много: Лена закрывает глаза и говорит: – Столько разных детей , что я устала на них смотреть .

Таким образом, нормативные требования грамматик отражают лишь часть узуальных возможностей использования СЧ. В стилистически маркированном контексте потенциальные «большие» СЧ сравнительно легко реализуются, их появление в художественном тексте обычно связано с речевой характеристикой персонажей, при этом можно обнаружить несколько источников и «мишеней» стилизации. В проанализированных контекстах ненормативные СЧ маркируют просторечие, речь людей низовой, «мужицкой» культуры, и речь ребенка, детское словотворчество.

Список литературы Потенциальные собирательные числительные как изобразительное средство

- Добрушина Н.Р., Пантелеева С.А. Собирательные числительные: коллектив как индивидуализация множественности//Инструментарий русистики: корпусные подходы. Хельсинки, 2008. С. 107-124. . URL: http://www.helsinki.fi/slavicahelsingiensia/preview/sh34/pdf/7.pdf (дата обращения 17.01.15)

- Еськова Н.А. Избранные работы по русистике: Фонология. Морфонология. Морфология. Орфография. Лексикология. М.: Языки славянских культур, 2011. 648 с.

- Супрун А.Е. Славянские числительные: Становление числительных как особой части речи. Минск: Издательство БГУ, 1969. 232 с.