Потребительские предпочтения в мониторинге системы дополнительного профессионального образования

Автор: Вапнярская О.И.

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Образование и воспитание

Статья в выпуске: 3 т.2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Растущая роль образования требует формирования программ и процессов обучения с учетом потребностей личности, общества и государства. Непрерывное образование за рубежом давно стало предметом постоянных систематических исследований. В статье рассматриваются основные элементы мониторинга системы дополнительного профессионального образования. Раскрываются основные концепции мониторинга в данной сфере, роли участников, их интересы. Автором показано, как в зависимости от выбранной технологии мониторинга отражаются интересы потребителей, их предпочтения.

Мониторинг, дополнительное профессиональное образование, исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/140208973

IDR: 140208973 | УДК: 338.46

Текст научной статьи Потребительские предпочтения в мониторинге системы дополнительного профессионального образования

Формирование и систематизация процессов мониторинга системы российского образования, в т.ч. дополнительного профессионального образования (ДПО), обусловили целесообразность изучения передового зарубежного опыта по организации и проведению подобных исследований в целях обеспечения подготовки специалистов с учетом потребностей личности, общества и государства.

Процесс развития непрерывного образования прошёл ряд этапов, каждый из которых отличается своей спецификой: I этап становления (конец 50-х—начало 70-х гг.), характерной чертой его стало осознание необходимости концепции непрерывного образования и понимание того, что непрерывное образование — качественно иное явление, чем реформирование образования взрослых; II этап — этап эволюции (начало 70-х — вторая половина 80-х гг.) характеризуется интенсивной разработкой методологических и концептуальных основ непрерывного образования; III этап — этап диа- лектики взаимосвязи концепции с практикой, делится на два периода. Спецификой первого периода (вторая половина 80-х — начало 90-х гг.) является интерпретация непрерывного образования, ориентированная на развитие личности, что ознаменовало смену парадигм образования — знаниевой на личностно-компетентностную парадигму; второй период (начало 90-х — настоящее время) характеризуется рассмотрением проблем непрерывного образования с точки зрения политико-правого обеспечения и на уровне образовательного сообщества [5]. По мнению экспертов, современный этап развития непрерывного образования характеризуется такими тенденциями, как секторное деление непрерывного образования на формальное, неформальное и информальное и, как результат, перенос акцента с непрерывного образования на непрерывное учение; выявление частной стратегии непрерывного образования в виде рекуррентного образования; кумулятивный характер первоначального об- разования; повышение роли международных организаций и крупных финансовых учредителей; развитие новых форм международного сотрудничества. Ряд ведущих стран сформулировали стратегии развития непрерывного образования, используют его как инструмент социально-экономического развития на различных уровнях. В связи с этим повышается значимость организации и проведения регулярных исследований в этой области, обеспечивающего заинтересованных лиц информационной базой для обоснования управленческих решений.

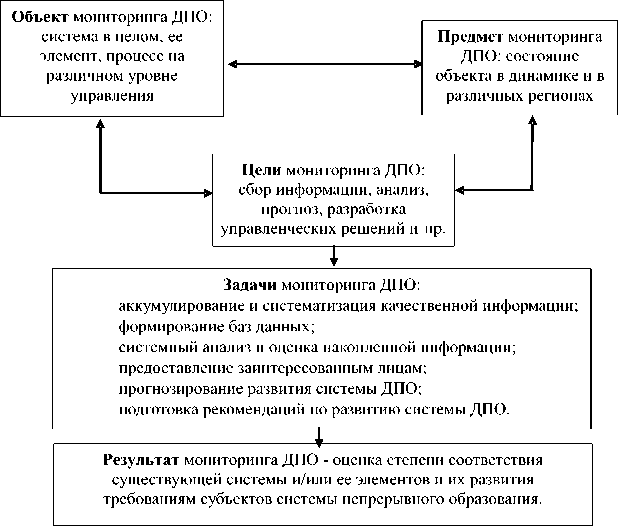

Наиболее общей представляется трактовка мониторинга как особого вида деятельности по получению информации о каком-либо процессе и (или объекте). Современные подходы к мониторингу расширяют его функции, дополняя наблюдение за состоянием объекта и/ или процесса, такими задачами, как анализ, оценку текущего состояния и происходящих изменений, а также прогнозирование этого состояния. Соответственно, в настоящее время мониторингом ДПО считается деятельность по наблюдению за состоянием и его отображению ДПО как системы и происходящих в ней процессов, анализу и оценке состояния и происходящих изменений в системе, ее подсистемах объектах и процессах, а также прогнозированию их состояния. [3] В зависимости от поставленных целей исследования, спектр задач мониторинга в сфере непрерывного образования может быть ограничен или расширен (рис. 1).

Осуществление подобного рода мониторинговых исследований осуществляется на различных уровнях:

-

• международный уровень, например, ЮНЕСКО организовала Группу по Всемирному докладу по мониторингу ОДВ, которая подготовила обзор под общим лозунгом «Следуем ли мы намеченному курсу?» в 2002 г. [2];

-

• национальный уровень охватывает мониторинги в пределах одной страны;

-

• региональный уровень означает проведение мониторинга на территории региона или муниципального образования;

-

• уровень образовательного учреждения — мониторинг описывает организацию услуг непрерывного образования той или иной организации.

В результате обобщения основных характеристик указанных базовых концепций, становится возможным заключить, что мониторинг системы ДПО выполняет следующие функции:

-

• функция интеграции отражает концепцию мониторинга темы дополнительного профессионального образования как системообразующего фактора, обеспечивающего комплексную характеристику процессов, происходящих в этой системе;

-

• функция диагностики представляет мониторинг как процесс сканирования состояния системы дополнительного профессионального образования и происходящих изменений, в целях их оценки;

Мониторинг как наблюдение

Выполняет роль инструмента контролирования состояния объекта исследования. Выполняется исключительно как процедура сбора информации с целью ее дальнейшего использования в анализе, прогнозировании и пр. работах.

Мониторинг как аналитический и прогностический инструмент

Мониторинг как инструмент разработки коррекционных мероприятий

Выполняет роль специализированного исследования состояния и прогнозирования развития объекта. Выделяется два блока работ — сбор информации и ее обработка. Основная цель — определение оценок состояния объекта и разработка прогноза его состояния.

Выполняет роль инструмента разработки и обоснования управленческих решений. Выделяется три блока работ— сбор информации, ее обработка, разработка коррекционных мероприятий. Основная цель — планирование и обеспечение развития объекта в соответствии с заданными целями.

Рис. 1. Базовые концепции мониторинга системы непрерывного образования

Рис. 2. Основные элементы мониторинга дополнительного профессионального образования

-

• компаративистская функция создает условия для сравнительно-сопоставительного анализа оценок и измерения состояния системы целом или ее элементов во времени и в пространстве;

-

• экспертная функция осуществляет экспертизу форм, методов состояния и развития системы дополнительного профессионального образования, ее компонентов и подсистем;

-

• функция информации выражает мониторинг как способ регулярного получения сопоставимой информации о состоянии и развитии системы дополнительного профессионального образования, которая необходима для анализа и прогноза;

-

• прагматическая функция позволяет использовать мониторинговую информацию при принятии обоснованных управленческих решений [1].

Объектом мониторинга системы дополнительного профессионального образования выбирается элемент или процесс, на который направлены мониторинговые процедуры. Объектами мониторинговой оценки могут быть явления (воспитанность, образованность, ма- стерство и др.); процессы (педагогический процесс в целом, процесс трудового воспитания и т.д.); деятельность (трудовая, учебная и др.).

В системе непрерывного образования, как правило, выделяют следующие объекты мониторинга:

-

• подтверждение возможности получения услуг дополнительного профессионального образования определенного уровня гражданами с различным первоначальным образованием;

-

• выбор специальности (направления) дополнительного профессионального образования;

-

• обучение, включая состояние образовательных организаций с точки зрения осуществления ими образовательной деятельности;

-

• выбор траектории деятельности по завершении обучения (работа по найму, дальнейшая учеба, самозанятость и т.д.);

-

• вариант дальнейшего обучения, если слушатель выбирает продолжение учебы.

Основные элементы мониторинга дополнительного профессионального образования (ДПО) представлены на рис. 2.

Предметом мониторинга системы ДПО выступают состояния данной системы в определенные периоды времени и изменения в этой системе с целью выявления и анализа динамики развития объекта. Субъектами мониторинга системы ДПО выступают носители мониторинговых функций — субъекты, предоставляющие информацию; субъекты, собирающие и обрабатывающие информацию, а также субъекты, потребляющие (использующие) информацию. Главная цель мониторинга, соответственно, заключается в обеспечении принятия обоснованных управленческих решений по изменению состояния системы ДПО в целом или ее отдельных подсистем, объектов, процессов. Таким образом, мониторинг отражает динамику развития объекта с позиций интересов потребителей, существующих или потенциальных.

К основным задачам мониторинга системы дополнительного профессионального образования принято относить:

-

• аккумулирование и систематизацию качественной информации о системе ДПО, ее отдельных подсистемах, объектах и процессах;

-

• формирование соответствующих баз данных и иных массивов информации;

-

• системный анализ и оценку накопленной информации;

-

• предоставление заинтересованным юридическим и физическим лицам, в т.ч. субъектам государственного управления и местного самоуправления;

-

• прогнозирование развития системы ДПО, ее отдельных подсистем, объектов и процессов;

-

• подготовку рекомендаций по проблемам развития системы ДПО, ее отдельных подсистем, объектов и процессов.

Как видим, цели и задачи мониторинга системы ДПО разнообразны. Анализ показывает, что на практике используется практически вся совокупность концепций мониторинга в непрерывном образовании. С точки зрения информационного обеспечения управленческих процессов в сфере ДПО выделяют информационный, базовый, проблемный и управленческий мониторинг [1].

Информационный мониторинг заключается в сборе, аккумулировании, систематизации и распространении информации. Данный вид не всегда предусматривает проведения специаль- но организованного обследования при сборе информации. Как правило, информационный мониторинг охватывает анализ известных статистических данных и дает предварительные или предельные результаты для определения последующих мониторинговых исследований.

Базовый мониторинг позволяет выявлять проблемы, идентифицировать возможные угрозы до того, как они начнут оказывать реальное влияние. Данный вид мониторинга предназначен для определения нежелательных отклонений в развитии системы и ее элементов от заданных стратегий и планов развития.

Проблемный мониторинг используется для того, чтобы выявить, охарактеризовать и проанализировать существующие проблемы. Как правило, проблемный мониторинг осуществляется по заказу органов управления и предполагает точную формулировку задания. Поэтому тематика такого мониторинга достаточно динамична. Наряду с проблемами, носящими постоянный характер и связанными с функционированием системы непрерывного образования, существует ряд тем, решаемых в т.ч. посредством мониторинга. После отработки соответствующих нормативных процедур мониторинги по этим темам прекращаются или проводятся значительно реже.

Управленческий мониторинг нацелен на отслеживание и оценку эффективности, последствий и вторичных эффектов управленческих решений.

По используемым для проведения мониторинга средствам выделяют:

-

• педагогический мониторинг;

-

• социологический мониторинг;

-

• психологический мониторинг;

-

• медицинский мониторинг;

-

• экономический мониторинг;

-

• демографический мониторинг.

По иерархии систем управления выделяют:

-

• мониторинг на уровне образовательного учреждения;

-

• муниципальный мониторинг;

-

• региональный мониторинг;

-

• национальный (федеральный) мониторинг.

По основаниям экспертизы выделяют динамический, сравнительный, комплексный и безосновной мониторинг.

Динамический мониторинг подразумевает, что основанием для экспертизы служат данные о динамике развития того или иного объекта, явления или показателя.

Сравнительный мониторинг в качестве основания для экспертизы использует результаты идентичного обследования других образовательных систем.

Комплексный мониторинг проводится с использованием нескольких оснований для экспертизы.

Безосновной мониторинг предполагает, что для анализа привлекаются результаты, полученные в одном исследовании. Подчеркнем, что опыта использования безосновного мониторинга в качестве единственного или основного инструмента практически не существует.

По обследованию основных элементов системы ДПО выделяют мониторинг социальной сферы; мониторинг учебной сферы; мониторинг воспитательной сферы.

По организации наиболее часто используются систематический, нестатический мониторинг.

Систематический мониторинг основан на данных статистической отчетности, прежде всего на жестко закрепленных данных государственной статистической отчетности и четко отлаженной и регламентированной системе сбора информации.

Нестатический мониторинг базируется на самостоятельно разрабатываемых исследователями показателях и соответственно частных (уникальных) шкалах измерения данных показателях, с самостоятельно заданными периодами измерения и т.п.

По способам сбора информации выделяют мониторинги следующих типов:

-

• описание объектов мониторинга без каких-либо измерений;

-

• мониторинги с непосредственным физическим измерением параметров объекта;

-

• мониторинг с использованием системы хорошо разработанных и общепринятых критериев или индикаторов;

-

• мониторинг с опосредованными измерениями, с привлечением технологий научного исследования, использованием особо оговоренных систем критериев и показателей. [4]

Данные виды мониторинговых исследований образуют так называемые системы мониторингов.

Система мониторингов, непосредственно связанных с накоплением и структуризацией информации, как правило, касается законодательной базы управления образованием, публикаций об образовании и т.д. [4]

Система мониторингов развития знаний учащихся разработана СИТО — голландским Национальным институтом по оценке достижений в области образования, базируется на модели «цель-результат» и учитывает характеристики процесса обучения. Основаниями для сопоставительного анализа выступают динамические и сравнительные характеристики относительно группы или возраста. В качестве объекта выступают знания отдельного слушателя, по которым допускаются выводы о ситуации в учебной группе. Результаты мониторинга предназначены для принятия стратегических и тактических управленческих решений по коррекции процесса образования педагогами и администраторами.

Системы мониторинга, построенные с использованием модели «вход-выход» рассматривают в качестве «входных» данных характеристики ученика, а для получения интегрального результата используется «эффект влияния», имея в виду различия между средним уровнем деятельности образовательного учреждения и определенным стандартом с учетом статистической корректировки в отношении количества и состава учащихся в данном учебном заведении.

Системы мониторинга на уровне образовательного учреждения служат целям определения эффективности той или иной технологии, программы обучения, выделения факторов, влияющие на качество обучения, найти примеры связи квалификации педагога и результатов преподавания и т.д.

Результатом мониторинга ДПО становится оценка степени соответствия существующей системы и/или ее элементов требованиям участников системы. В качестве участников системы ДПО за рубежом могут выступать:

-

• органы государственного управления и органы местного самоуправления в сфере непрерывного образования;

-

• учебные заведения в сфере непрерывного образования;

-

• предприятия и организации, выступающие в роли работодателей;

-

• объединения предприятий, образовательных учреждений, специалистов;

-

• потребители услуг непрерывного образования;

-

• широкая общественность.

Цели и интересы субъектов мониторинговых исследований системы ДПО за рубежом представлены в табл.

Таблица

Цели и интересы субъектов мониторинговых исследований системы ДПО

|

Субъект мониторинга |

Интересующие результаты (информация) |

Цели использования результатов мониторинга ДПО |

|

Органы государственного управления и органы местного самоуправления в сфере ДПО |

Соответствие ДПО социальноэкономическому развитию региона |

Принятие управленческих решений относительно регулирования системы ДПО в регионе |

|

Учебные заведения в сфере ДПО |

Соответствие системы ДПО потребностям региона, рынка труда и потребителей, оценки спроса. |

Принятие управленческих решений относительно развития ДПО в учебном заведении |

|

Предприятия и организации, выступающие в роли работодателей |

Существующие компетентностные подходы в ДПО, развитие компетенций |

Идентификация важнейших компетенций в подготовке |

|

Объединения предприятий, образовательных учреждений, специалистов |

Оптимальные формы и методы непрерывного образования, качество подготовки, осваиваемые компетенции |

Идентификация требований к подготовке определенных категорий специалистов |

|

Потребители услуг ДПО |

Структура ДПО, доступность услуг, результативность обучения и перспективы деятельности |

Потребительский выбор в сфере ДПО |

|

Широкая общественность |

Обеспеченность населения услугами ДПО |

Использование ДПО в качестве инструмента социальной политики и экономического развития |

Каждый из данных участников в итогах мониторинга получает интересующую информацию. В силу очевидных различий в целях и интересах мониторинг становится широкомасштабным исследованием системы непрерывного образования. Поэтому начальная информация для проведения мониторинга системы ДПО охватывает не только оценки состояния этого объекта, но и оценки экономики страны/ региона, рынка труда и пр. Масштабность такой задачи, как правило, обусловливает выбор приоритетных целей проведения мониторинга. Достаточно часто мониторинг проводится в интересах региональных (местных) органов управления (как системой образования, так и другими объектами) с целью определения соответствия развития дополнительного профессионального образования целям и задачам социально-экономического развития региона. Мониторинг системы ДПО с целью оценки ее соответствия целям государства/региона обеспечивает возможность определения следующих аспектов:

-

• способности системы ДПО обучать в соответствии с потребностями региона в образованных гражданах и квалифицированных специалистах, а также в развитии рынка труда, самозанятости населения;

-

• соответствие качества обучения требованиям органов управления региона, экономики региона, граждан, профессиональных сообществ, работодателей;

-

• эффективность использования региональных материальных и финансовых ресурсов;

-

• доступность ДПО для потребителей [3].

В организации мониторинга системы ДПО за рубежом, как показал анализ, существуют различные подходы. Прежде всего, это касается организации, выполняющей мониторинг. Так, мониторинговые исследования в указанной области осуществляются различными компетентными лицами: органами управления образованием, объединениями компаний-работодателей в определенной сфере, специализированными службами/организациями, учебными заведениями и пр. Соответственно, в каждом случае цели мониторинга формулируются в интересах реализующей его организации, а результат мониторинга представляет определенную часть информационного поля. В результате подавляющее число мониторинговых исследований в системе ДПО являются выборочными, специализированными. За исключением ряда случаев, большая часть полученной информации (результаты) представляется обществу, т.е. является открытой. Реже часть результатов мониторинга представляют собой закрытую информацию, это касается, прежде всего, прогнозов, изучения конкурентных преимуществ, предложений по развитию.

Мониторинг ДПО используется различными субъектами, с различными целями и на различных уровнях. В целом, какой-либо единой системы мониторингов на международном уровне или на национальном уровне не сложилось. Сложность, многоплановость и масштабность мониторинговых исследований не позволяют проводить систематические исследования в интересах всех участников системы непрерывного образования. Вместе с тем, наработаны определенные типовые процедуры и технологии локальных систематических мониторингов. Практика свидетельствует, что подобные исследования служат основой для принятия управленческих решений практически для всех участников системы.

Список литературы Потребительские предпочтения в мониторинге системы дополнительного профессионального образования

- Боровкова Т.И., Морев И.А. Мониторинг развития системы образования. Часть 1. Теоретические аспекты: Учебное пособие. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2004.

- Всемирный доклад по мониторингу ОДВ. Юнеско, 2002.

- Беляков С.А., Вахштайн В.С., Галичин В.А. и др. Мониторинг непрерывного образования: инструмент управления и социологические аспекты. Науч. рук. Е.А. Карпухина. М: МАКС Пресс, 2006.

- Мокшеев В.А. Современные подходы к организации системы мониторинга в образовании//Педдиагностика. 2005, № 5.

- Марданшина Р.М. Модели непрерывного образования в едином образовательном пространстве на рубеже ХХ-ХХI веков//Автореферат дисс. канд. пед. наук. г. Йошкар-Ола, ГОУВПО «Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет», 2007.