Потребности и мотивации студентов к научно-исследовательской работе в условиях современного инновационного образования

Автор: Андрюшина Е.В., Андрюшков С.А., Григорьева Н.С.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Инновационное образование предполагает создание и поддержание условий для всестороннего развития всех участников, вовлеченных в образовательный процесс, способствует саморазвитию обучающихся и, в конечном итоге, приводит к качественному изменению уровня их компетенции. Важнейшим компонентом инновационного образования в высшей школе в современных условиях является раннее вовлечение студентов в исследования, формирование у них навыков научной деятельности. В статье в рамках пилотного проекта были выявлены мнения студентов об отношении к научной работе, а также мотивации студентов к научной деятельности. Результаты проведенного исследования показали у студентов высокую потребность в раннем их привлечения к научным исследованиям, проводимым в высших учебных заведениях, их высокую нацеленность на проведение теоретических, опытно-экспериментальных научных исследований, результатом которых были бы не только новые идеи и научные публикации, но и объекты интеллектуальной собственности.

Инновационное образование, образовательный процесс, научная работа студентов, мотивации к научной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/170199975

IDR: 170199975 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9735

Текст научной статьи Потребности и мотивации студентов к научно-исследовательской работе в условиях современного инновационного образования

И нновационное образование в современной высшей школе должно быть направлено на максимальное развитие творческих способностей и создание сильной мотивации к саморазвитию студентов на основе добровольно избранной образовательной матрицы, в которой отражены определенные параметры, такие как область образования, направление, уровень, тип учебного заведения и т.д.

И хотя сам термин «инновационное образование» появился в 70-е гг. ХХ в. еще в высказываниях теоретиков Римского клуба для обозначения нового типа образования, тема была актуализирована уже в реалиях XXI в. Тогда же заговорили о том, что необходимость инновационного образования вызвана сменой парадигмы общественного развития [Карпенко 2007], а именно переходом к информационному обществу и новыми, более высокими требованиями к интеллектуальным параметрам работника [Дебердяева 2010: 79]. Понадобились его иные компетенции, сформировать которые необходимо в ходе образовательного процесса. И, как следствие, возник вопрос об инновационной деятельности современного вуза [Латуха, Пушкарев 2012], его готовности к новым инновационным технологиям, их внедрению непосредственно в образовательный процесс [Быкова 2017; Родионова 2017].

Анализ литературы по данной проблеме позволяет констатировать, что тема научной деятельности студентов изучается и проблемы активизации студентов находятся в фокусе исследований многих специалистов, в т.ч. и в региональных вузах. Однако в большинстве своем они имеют прикладной характер, и их не так много [Дебердяева 2010; Латуха, Пушкарев 2012; Рязанова, Давлятова, Балева 2016; Вопияшина, Пшеничнова 2017; Левашова, Шарикова 2019]. Вместе с тем в течение последнего времени, особенно в условиях пандемии COVID -19 и после [Алешковский и др. 2020; Григорьева и др. 2021], вопросы поиска инновационных технологий в образовании, активного приобщения студентов к занятиям наукой, показали важность исследования научных стратегий студентов.

Это предопределило необходимость выполнения пилотного проекта, целью которого явилось изучение степени вовлеченности студентов в научную работу.

В опросе, проведенном авторами статьи в дистанционном формате с использованием опроса в Google -формах в мае 2023 г., приняли участие 52 студента МГУ и НИТУ МИСИС как технического (42,3%), так и общественного (57,7%) профиля, распределение респондентов по уровням высшего образования равномерно и составило по 50% студентов как бакалавриата, так и магистратуры, гендерное соотношение: девушки – 57,7%, юноши – 42,3%. Цель анкетирования состояла в сборе и обобщении мнений российских студентов о том, что, на их взгляд, представляют собой инновации в образовании, насколько полно они распространены в вузе, а также в выявлении потребности российских студентов в научной деятельности и их мотивации. В статью также включены некоторые результаты качественного исследования, проведенного среди студентов, определившихся в приоритетах своей научной деятельности (6 интервью).

В опросе приняли участие преимущественно студенты начальных курсов бакалавриата и магистратуры (1-й курс – 63,5%, 2-й курс – 9,6%, 3-й – 21,2% и 4-й – 5,8%). Большинство респондентов (44,2%) относят к образовательным инновациям новые технологии, с помощью которых реализуется процесс обучения, включая гибридную модель образования (с использованием как дистанционного, так и очного обучения), геймификацию образовательного процесса, а также формирование студентами образовательного контента самостоятельно. Данные технологии описывают процессуальные характеристики предоставления и реализации учебного процесса. При этом для российских студентов существенны и значимы и содержательные аспекты обучения. Так, 38,5% студентов связывают инновационные образовательные технологии с новаторскими курсами. Лишь 13,5% студентов считают необходимым использование комплексного подхода к образовательным инновациям в высшей школе с вниманием как к содержанию, так и форме современного предоставления знаний и формирования необходимых навыков.

Примечательно, что, несмотря на довольно высокий запрос со стороны студенческой молодежи на самостоятельное формирование образовательного контента, лишь двое респондентов высказали свои предложения по совершенствованию процесса обучения в виде смещения фокуса в сторону самообразования студентов; увеличения числа элективов (курсов по выбору) и одновременное уменьшение объема обязательных занятий; увеличение свободного времени студентов, которое они могли бы потратить на самообучение; увеличение числа мероприятий, где студенты могли бы очно пообщаться с учеными, представителями кафедр. К другим рекомендациям, предложенным респондентами в анкетировании, относятся увеличение прикладных курсов и значительная практическая направленность образовательных программ. По мнению студентов, дальнейшая интеграция с профильными компаниями и регулярные учебные и производственные практики помогут им в выборе своей специализации и повысят качество получаемого образования. Данные ответы являются подтверждением тех направлений трансформации высшего образования, которые уже сформировались в мировой практике.

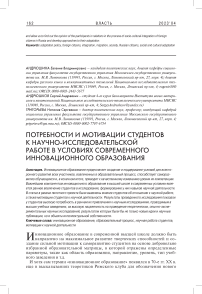

Описывая актуальную ситуацию с использованием инновационных технологий в российских вузах (на примере МГУ и НИТУ МИСИС), следует констатировать несоответствие заявленных целей и приоритетов высшего образования, связанных с переходом к инновационным моделям, и реальных практик. Как видно из диаграммы, приведенной на рис. 1, классический формат реализации образовательного процесса (50%) является доминирующим сегодня в исследуемых вузах. Очное обучение (30,8%) также по-прежнему преобладает над гибридным (15,4%) и дистанционным (1,9%). Наиболее актуальные и востребованные со стороны студентов пожелания использования широкого набора курсов по выбору для реализации индивидуализированных образовательных траекторий наряду с технологиями геймификации на практике реализуются недостаточно.

ф Очное обучение ф Дистанционное ф Гибридное/смешанное обучение ф Использование методов геймификации в образовании

• Классический набор: лекция+семинар (практическое занятие)

ф Широкий спектр курсов по выбору

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Какие образовательные технологии используются в Вашем вузе», 52 ответа

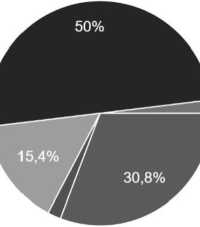

Представляется, что формирование потребности в постоянном обновлении знаний молодежью и, более того, в дальнейшей научной деятельности может определяться в т.ч. и актуальными образовательными технологиями, используемыми вузами сегодня, а главное – степенью удовлетворенности ими студентов. Это положение косвенно подтверждают и результаты ответа на вопросы относительно того, собираются ли студенты в дальнейшем заниматься наукой. Так, пятая часть респондентов планирует продолжить обучение в магистра- туре1, 17,3% – в аспирантуре. При этом основаниями мотивации для реализации научной профессиональной карьерной траектории выступают возможность заниматься любимым делом (26,9%), возможность зарубежных стажировок (25%) и статус молодого ученого (11,5%). Данный факт мы расцениваем как позитивный вследствие того, что в целом представители науки не являются доминирующей социальной группой, напротив, это ограниченная и относительно узкая категория граждан. К тому же статус исследователя/ученого крайне вариативен и в некоторых национальных практиках непривлекателен с точки зрения финансово-экономических возможностей и перспектив (как и в случае с РФ сегодня).

Подтверждением этого очевидного тезиса являются ответы респондентов на вопрос: «Почему Вы не хотите строить научную карьеру?» 53,3% студентов видят необходимость в зарабатывании денег, что невозможно, по их мнению, в научной сфере.

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Собираетесь ли Вы заниматься наукой в дальнейшем?», 52 ответа

Настораживает нежелание идти в науку у 36,5% студентов. При этом 61,5% всех респондентов имеют опыт научной деятельности в виде публикаций, выступлений на конференциях и даже участия в исследовательских проектах, грантах. Самой же примечательной является оставшаяся четверть респон-дентов2, которые затрудняются с ответом относительно научного будущего и которые, как нам представляется, могут быть объектом специальных мероприятий по привлечению молодежи в науку, формированию научной жизненной и карьерной траектории.

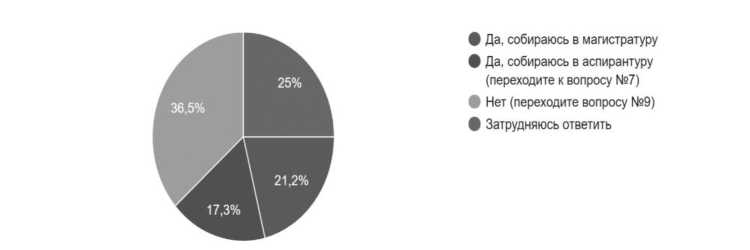

В качестве мер и факторов, которые все же бы сделали науку более привлекательной для российского студенчества, респонденты справедливо и предсказуемо выделяют существенную финансовую поддержку (55,8%), а также востребованность и перспективы профессионального и личного развития (11,5%). Значимыми факторами являются и такие, как предоставление государством социальных льгот и привилегий для молодых ученых (нулевая ипотека/рас-срочка при приобретении жилья, личного транспорта – 7,7%), модернизация инфраструктуры науки, качественное оборудование (материальная исследовательская база – 5,8%).

ф Повышение престижа науки и ученого ф Существенная финансовая поддер... • Предоставление государством соци... Ф Модернизация инфраструктуры нау... ф Востребованность, перспективы раз... ф Сделать научную деятельность «мо... ф Инновационные образовательные т... Ф Если государство перестанет ужест...

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Какие из перечисленных ниже факторов могут способствовать, на Ваш взгляд, привлечению молодежи в науку?», 52 ответа1

Важнейшей составляющей мер по привлечению студентов в науку является время начала такой политики. Так, мы исходим из гипотезы, что начинать вовлечение и приобщение к научной деятельности необходимо как можно раньше. Это будет способствовать и формированию академической мотивации, и интеграции в научно-экспертное сообщество, и академическому нетворкингу. Результаты опроса подтвердили данное предположение.

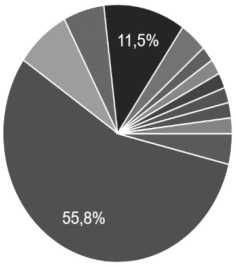

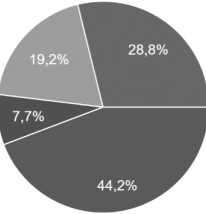

Как видно из диаграммы на рис. 4, чуть менее половины студентов (44,2%) также полагают, что приобщение к науке нужно начинать не позднее 1-го курса бакалавриата, а почти пятая часть указали на довузовский период – старшие классы школы. При этом 28,8% респондентов не придают значения тому, когда именно возможно приобщение к академической деятельности. Магистратура, вероятно, должна быть уже тем уровнем, когда студенты активно реализуют свои научные траектории и целенаправленно занимаются исследованиями.

• как можно раньше (1-2-й курсы бакалавриата)

ф 1-й курс магистратуры ф начинать надо в старших класса школы (профориентация)

Ф время выбора научного направления не имеет значения, это можно сделать в любой момент

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Когда и как, по Вашему мнению, следует начинать вовлечение студентов в научную среду?», 52 ответа

Также студенты описали личный опыт вовлечения в науку. Так, у тех, кто связывает свою профессиональную деятельность с наукой, интерес к ней возник преимущественно на 1-м курсе бакалавриата (26,9%). Следует предположить, что данная категория молодых людей уже со школьной скамьи четко сформулировала свои профессиональные приоритеты. Наукой заинтересовались 7,7% студентов 4-го курса бакалавриата (вероятнее всего, как результат успешного академического опыта, полученного в процессе обучения в вузе), а 9,6% респондентов – лишь в магистратуре, что снова актуализирует необходимость раннего приобщения молодежи к науке.

Вот некоторые ответы из интервью студентов бакалавриата, подтверждающие вышеприведенные тезисы.

«…хотел начать работать в лаборатории еще на первом курс, но получил от ворот поворот, сказали – приходи, когда будешь на третьем. Не могу сказать, что на третьем приняли сразу, пришлось проявить настойчивость», N 1, 3-й курс Б.

«К научной деятельности меня всегда тянуло – ни одна “лабораторная работа” на первых курсах не даст тех знаний и того опыта, которые может дать реальная задача и работа в лаборатории. В настоящее время я бы очень хотел продолжить работу там, где сейчас нахожусь, и написать хотя бы одну полноценную НИР по избранной теме», N 2, 4-й курс Б.

Практики времени реализации научного интереса молодыми исследователями довольно диверсифицированы. Так, примерно пятая часть респондентов смогли академически самореализоваться в магистратуре, однако практически 40% (15,4% на 2-м,13,5% на 3-м и 9,6% на 4-м) студентов уже на уровне бакалавриата попробовали себя в качестве исследователей. Тенденция нисходящая и немного тревожная: если на 2-м курсе наукой занимались 15,4% студентов-бакалавров, то на 4-м – только 9,6%. Вероятно, данное снижение обусловлено необходимостью успешно окончить вуз, а именно сдать государственные экзамены и защитить диплом.

«Как показывает практика, большая часть людей, “доживших” до старших курсов, в том или ином виде свяжет свою жизнь с наукой – в связи с этим на поздних курсах почти все студенты уже сами по себе имеют представление о своей траектории роста… Остальные – отложили этот вопрос на потом», N 2, 3-й курс Б.

В качестве причин, по которым студенты поздно начали заниматься наукой или вовсе не планируют этого делать, респонденты отметили отсутствие мер, структур, которые бы целенаправленно способствовали приобщению к науке, исследовательской деятельности (34,6%).

Косвенно данную позицию подтверждает и незнание студентами структур/ кафедр/кураторов/научных руководителей и других представителей научноакадемического сообщества, к которым можно было бы обратиться за помощью в деле научной профориентации. Лишь один респондент ответил, что у него все получилось именно так, как он и рассчитывал попасть в научную среду.

«Полноценно в научную работу вуза я включился лишь на третьем курсе бакалавриата, благодаря проекту “хочу в лабу” (серия коротких видеороликов, в которых кратко рассказывают базовую информацию по той или иной лаборатории, в том числе и как туда можно попасть), с помощью которого я и многие другие студенты нашего вуза подбирают себе будущее место практики/ стажировки/работы», N 2, 4-й курс Б.

«В это году мы сами (студсовет) инициировали встречи студентов первого курса с представителями кафедр. Не все получилось, как задумывалось. Но есть и понимание, что представление научных направлений кафедр (преподавателей) надо организовывать в самом начале семестра, и желательно в рамках расписания», N 6, 1-й курс М.

Таким образом, результаты опроса позволяют сделать несколько важных выводов относительно потребности, мотивации студенческой молодежи заниматься наукой в современных реалиях и наличия реальных механизмов, а также инноваций в отечественном высшем образовании. В целом, несмотря на непривлекательность статуса молодого ученого сегодня в России ввиду отсутствия стабильного экономического дохода и финансового благополучия, примерно пятая часть студенческой молодежи хотела бы стать частью научноакадемического сообщества. При этом очевидна необходимость раннего вовлечения молодежи в науку уже на первых курсах обучения в бакалавриате для более эффективного и скорейшего формирования профессиональных академических траекторий, а также дальнейшей государственной материальной и социальной поддержки молодых ученых. Безусловно, студенты приобретают определенные навыки научно-исследовательской работы во время выполнения заданий, лабораторных и курсовых работ (проектов) и т.д., но эти виды работ предусмотрены учебными планами, и в этом смысле они «обязательны» для исполнения. Речь идет о самостоятельной работе вне рамок непосредственно учебного процесса, о мотивации студентов к самостоятельному научному поиску, реализации научного интереса, возможно, не всегда рационально осознанного.

Сам процесс обучения и образовательный контент, являясь определенной моделью предоставления и приращения современных знаний и компетенций, обусловливают желание студентов оставаться в научно-академической среде.

Инновационные технологии российские студенты связывают как с процессуальными трансформациями предоставления знаний (гибридная модель образования, геймификация образовательного процесса, формирование студентами образовательного контента самостоятельно), так и с содержанием программ курсов и дисциплин, которые должны быть более сфокусированными на развитии индивидуальных образовательных траекторий за счет интеграции с практикой, расширения набора курсов по выбору, разработки актуальных реальности курсов.

В общем виде, по оценке российского студенчества, образовательные технологии, используемые рядом передовых российских вузов (МГУ, НИТУ МИСИС), существуют в традиционном, классическом варианте и пока не соответствуют критериям инновационности. Практики же по приобщению студенческой молодежи к науке также носят несистематизированный сингулярный характер.

Список литературы Потребности и мотивации студентов к научно-исследовательской работе в условиях современного инновационного образования

- Алешковский И.А., Гаспаришвили А.Т., Крухмалева О.В., Нарбут Н.П., Савина Н.Е. 2020. Студенты вузов России о дистанционном обучении: оценка и возможности. - Высшее образование в России. Т. 29. № 10. С. 86-100.

- Быкова Е.А. 2017. Инновационная деятельность в представлении студентов педагогического вуза. - Мир науки, культуры, образования. № 2(63). С. 288-291.

- Вопияшина Я.А., Пшеничнова И.В. 2017. Проблемы становления научной мотивации студентов-первокурсников. - Международный студенческий научный вестник. № 4-5. Доступ: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=17476 (проверено 21.07.2023).

- Григорьева Н.С., Андрюшков С.А., Зубков А.В., Кулькова П.С., Хорошилова М.А. 2021. Влияние ограничительных мер на систему образования: переход на дистанционное обучение в оценках студентов российских вузов. - Государственное управление. Электронный вестник. № 89. С. 197-212. Доступ: http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2021/vipusk__89._dekabr_2021_g./issledovanija_molodih_utchenih/grigorieva_andrushcov_zubkov_kulkova_khoroshilova.pdf (проверено 21.07.2023).

- Дебердеева Т.Х. 2010. Новые ценности образования в условиях информационного общества. - Инновации в образовании. № 3. С. 79-87.

- Карпенко М. 2007. Новая парадигма образования ХХI века. - Высшее образование в России. № 4. С. 93-97.

- Латуха О.А., Пушкарев Ю.В. 2012. Инновационная деятельность современного вуза: тенденции развития. - Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. Т. 8. № 4. С. 44-51.

- Левашова Ю.В., Шарикова Ю.В. 2019. Выявление уровня мотивации студентов к научно-исследовательской деятельности и разработка методов его повышения. - Вопросы управления. № 5(60) С. 242-250.

- Родионова И.В. 2017. Практика формирования интереса к научным исследованиям у студентов экономического вуза. - Концепт: научно-методический электронный журнал. Т. 3. С. 238-247. Доступ: http://e-koncept.ru/2017/770271.htm (проверено 21.07.2023).

- Рязанова Д. В., Давлятова Г.Х., Балева А.А. 2016. Система мотивации студентов к научно-исследовательской деятельности. - Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Т. 2. С. 1097-1098.