Поведение электронной концентрации в ионосфере над Норильском в период спада солнечной активности

Автор: Яковлева О.Е., Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты аппроксимации массива значений электронной концентрации Ne, полученных с помощью дигизонда в годы спада солнечной активности (2003-2006 гг.) на высокоширотной ст. Норильск (69.40° N, 88.10° E). Расчеты выполнены по авторской полуэмпирической модели с использованием новых коэффициентов, рассчитанных конкретно для ст. Норильск. Получены высотные изменения годовых вариаций дневной Ne на высотах слоя F1 ионосферы (120-200 км). Аппроксимация экспериментальных данных вполне удовлетворительно описывает Ne на указанных высотах. Тем не менее наблюдаются периоды, когда существуют достаточно отчетливые отклонения модельных величин от эксперимента. Присутствие в эти периоды значительных геомагнитных возмущений, возможно, является одной из причин таких отклонений.

Электронная концентрация, годовое поведение, полуэмпирическая модель (пэм)

Короткий адрес: https://sciup.org/142229646

IDR: 142229646 | DOI: 10.12737/szf-72202107

Текст научной статьи Поведение электронной концентрации в ионосфере над Норильском в период спада солнечной активности

Геомагнитные бури провоцируются энергией захваченного магнитосферой солнечного ветра, трансформированной и рассеянной в высокоширотной ионосфере и атмосфере. Эти периоды повышенной энергии формируют во время возмущений сложные изменения комплексной морфологии электрических полей, температуры, ветров и газового состава и воздействуют на все параметры высокоширотной ионосферы. Одной из главных характеристик возмущенной ионосферы является сильная изменчивость [Buresova, Lastovicka, 2001]. Существуют многочисленные методы исследования, в том числе спутниковые, этого сложного района — высокоширотной ионосферы. Настоящая работа — продолжение цикла статей по исследованию высокоширотной ионосферы по нашей уникальной методике [Кушнаренко и др., 2019; Яковлева и др., 2020]. Многочисленные расчеты, проведенные с помощью полу- эмпирической модели (ПЭМ) [Щепкин и др., 2008], показали хорошее согласие с экспериментами. Отметим, что именно общий характер зависимости электронной концентрации Ne от газового состава и температуры термосферы дает возможность применения ПЭМ для описания поведения Ne на высотах 120–200 км при разной солнечной и геомагнитной активности в географических пунктах, расположенных на средних и частично на высоких широтах.

В связи с получением массива регулярных данных по N e с помощью Норильского дигизонда у нас появилась возможность аппроксимировать экспериментальные данные на высотах слоя F1 для высокоширотной станции, используя результаты вертикального зондирования и нашу методику.

Работа основана на ежедневных часовых значениях Ne в диапазоне высот 120–200 км, где в большинстве случаев в дневные часы выполняется условие фотохимического равновесия. Модельные рас- четы проведены с коэффициентами, полученными для заданных условий Норильска. В результате получены вариации полуденной электронной концентрации в годичном цикле в годы, предшествующие минимуму солнечной активности, на фиксированных высотах 150–200 км, т. е. на высотах области F, где при некоторых условиях образуется F1-слой.

Проведено сравнение рассчитанных по ПЭМ значений электронной концентрации N clc с экспериментальными значениями N ex. Следует отметить, что полученные результаты справедливы в рамках, заданных соответствующими вариациями нейтрального газа в модели атмосферы NRLMSISE-00 [Picone et al., 2002] .

МОДЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ

На высотах слоя F1 величины N е можно описать с помощью аналитического соотношения [Щепкин и др., 2008] :

N e / N av = X 1 + X 2 [ n 1 / ( 5 n 2 + n 3 ^ +

+ X з ( П 1 / n з ) 0.5 ( cos xf + (1) + X 4 exp [- ( T ex - 600 ) / 600 ] + X 5 ( E / E 0 ) .

Здесь Nav — среднее значение Ne по всему объему данных отдельно для каждой высоты; Xj — коэффициенты уравнения (1); n1, n2, n3 — концентрации частиц [O], [O2] и [N2]; Tex —температура экзосферы по модели термосферы [Picone et al., 2002], χ — зенитный угол Солнца; E0 — энергия ионизирующего излучения E в максимуме солнечной активности [Tobiska, Eparvier, 1998]. Для расчетов коэффициентов Xj уравнения (1) выбран массив ежедневных часовых значений Ne (моменты времени 7–18 LT), полученных с помощью Норильского дигизонда на высотах 120, 130, ..., 190, 200 км в 2003–2006 гг. Индексы F10.7, Ар и Dst взяты из базы данных WDC в Киото [].

В результате получены коэффициенты уравнения аппроксимации (1) для периода спада солнечной активности, что является вкладом в существующую версию ПЭМ. В качестве примера приведем значения коэффициентов для ст. Норильск (табл. 1). В последнем столбце приведены коэффициенты корреляции R corr между массивами рассчитанных и экспериментальных значений N e для этого периода (в процедуре расчетов коэффициентов ПЭМ).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

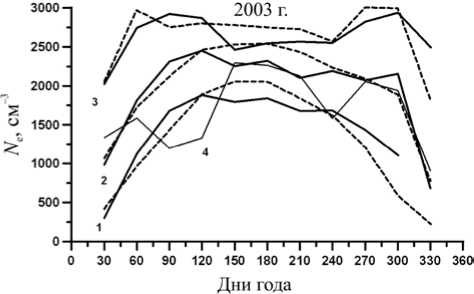

Получены годовые вариации полуденных величин N e на высотах 150, 180 и 200 км для периода спада солнечной активности (2003–2006 гг.) на ст. Норильск. Для иллюстрации полученных результатов на рисунке показаны кривые годового хода электронной концентрации за 2003 г. Для сравнения на каждой высоте приведены усредненные за 21 день экспериментальные полуденные значения по всему массиву данных ( ± 10 дней с центром в данный день). На всех высотах присутствует достаточно разумное соответствие между рассчитанными N clc [Щепкин, 2008] и экспериментальными N ex значениями.

Годовое изменение рассчитанных полуденных значений электронной концентрации N clc (сплошная утолщенная линия) в 2003 г. на высотах: 150 км (1), 180 км (2) и 200 км (3). Штрихи — значения N ex на каждой высоте; кривая (4) — значения N e по модели IRI [Bilitza et al., 2017] на высоте 200 км

Сходство кривых N ex с N clc в том, что в обоих случаях на высотах 150 и 180 км присутствует летний максимум. На высоких широтах в этот период не происходит изменения фазы годового хода электронной концентрации на верхних высотах 190 и 200 км. Однако на высоте 200 км годовой ход N clc имеет свои особенности: на кривой наблюдаются два повышения значений N clc в равноденственные периоды, что подтверждает и эксперимент. Кривые, полученные для трех высот других лет (2004– 2006 гг.), незначительно отличаются от кривых для 2003 г.

Для сравнения с нашими результатами по модели IRI [Bilitza et al, 2017] были рассчитаны годовые изменения полуденных значений N e для указанных высот для рассматриваемых лет. Полученные по IRI величины N e гораздо ниже экспериментальных значений N ex и наших оценок N clc на всех рассматриваемых высотах. На рисунке кривая, полученная по модели IRI для 200 км, расположена гораздо ниже кривых N clc и N ex для этой высоты.

Сходство формы кривых по IRI и кривых по ПЭМ состоит в наличии повышений значений N e вблизи периодов равноденствий. Такая форма кривых по IRI характерна и для высот 150 и 180 км.

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ r1=Nеx/Nclc В 2003–2006 гг.

Чтобы выявить отклонения N ex от N clc , были рассчитаны значения N clc за все исследуемые годы. Получена табл. 2 отношений N ex к N clc ( r 1= N еx/ N clc) для высоты 200 км, где наиболее выражены суточные и сезонные вариации N e в различных условиях.

Рассмотрим изменения r 1 в исследуемый период. В 2003 и 2004 гг. значения N еx/ N clc варьируют около 1, показывая достаточно хорошую аппроксимацию экспериментального массива нашей моделью. Однако в 2003 г. имеются дни, когда превышение значений N ex относительно N clc составляет от 20 до 35 %. Поскольку 2003-й — год экстремально повышенной геомагнитной активности [Панасюк и др., 2004] , возможно, это и есть основная причина повышения значений r 1. В годовых вариациях 2005 и 2006 гг. также можно выделить летние периоды — со 150 до 250 дня, когда N ex выше N clc на 15–30 %. В эти дни

Таблица 1

Коэффициенты уравнения аппроксимации (1)

|

h , км |

N av ,102 см–3 |

Х 1 |

Х 2 |

Х 3 |

Х 4 |

Х 5 |

R corr |

|

120 |

7.51 |

–0.1844 |

–7.403 |

4.842 |

0.0000 |

0.9708 |

0.935 |

|

130 |

8.57 |

–0.4140 |

–7.960 |

5.459 |

0.2335 |

0.9473 |

0.904 |

|

140 |

10.25 |

–0.3128 |

–8.238 |

5.310 |

0.2341 |

0.7888 |

0.941 |

|

150 |

12.07 |

–0.3352 |

–7.917 |

5.106 |

0.4142 |

0.7005 |

0.950 |

|

160 |

13.80 |

–0.3521 |

–7.048 |

4.688 |

0.5798 |

0.7009 |

0.958 |

|

170 |

15.39 |

–0.3646 |

–5.463 |

4.130 |

0.7145 |

0.7496 |

0.960 |

|

180 |

17.16 |

–0.3462 |

–2.644 |

3.430 |

0.7984 |

0.7455 |

0.936 |

|

190 |

19.19 |

–0.3267 |

1.388 |

2.659 |

0.8516 |

0.7008 |

0.832 |

|

200 |

22.32 |

–0.3604 |

5.298 |

1.983 |

0.9051 |

0.7580 |

0.697 |

Таблица 2

Величины r 1= N еx/ N clc, 200 км, 12 LT

В табл. 2 и на рисунке отсутствуют обсуждаемые значения электронной концентрации в начале и в конце годовых периодов, поскольку в зимний период на рассматриваемых высотах полученные экспериментально значения электронной концентрации малы и ненадежны, что характерно для вы- сокоширотной ионосферной станции. Отметим также, что многочисленные пропуски и отсутствие данных в исследуемых массивах Ne в эти годы на ст. Норильск приводят к тому, что коэффициенты корреляции между массивами рассчитанных и экспериментальных данных Ne для этого периода получены в пределах 0.94–0.70, причем наибольшее значение соответствует высоте 120 км, а наименьшее— высоте 200 км (табл. 1). Следствием этого является некоторое различие значений Nclc и Nex на верхних высотах 190 и 200 км.

Таблица 3

N сlс, N ex(×10 2 ) и N ex/ N сlс на высотах 150, 190 и 200 км

|

Параметр |

апрель 2006 г. |

июнь 2006 г. |

||||||||||

|

8 LT 10 LТ |

12 LT |

14 LT |

16 LT |

18 LT |

8 LT 10 LT |

12 LT |

14 LT |

16 LT |

18 LT |

|||

|

150 км |

||||||||||||

|

N ex |

10.8 |

14.2 |

15.8 |

16.6 |

13.5 |

10.0 |

15.5 |

18.0 |

17.3 |

17.9 |

16.3 |

13.3 |

|

N сlс |

12.3 |

15.1 |

16.1 |

15.2 |

12.5 |

7.40 |

14.3 |

16.3 |

17.2 |

16.8 |

15.0 |

12.2 |

|

N ex / N сlс |

0.9 |

0.9 |

1.0 |

1.1 |

1.1 |

1.3 |

1.1 |

1.1 |

1.0 |

1.1 |

1.1 |

1.1 |

|

190 км |

||||||||||||

|

N ex |

18.1 |

20.9 |

23.8 |

27.0 |

25.5 |

17.6 |

20.3 |

22.8 |

22.0 |

23.8 |

22.1 |

20.7 |

|

N сlс |

19.2 |

22.0 |

23.0 |

22.5 |

20.2 |

15.7 |

19.1 |

21.0 |

22.0 |

21.8 |

20.4 |

17.9 |

|

N ex / N сlс |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

1.2 |

1.2 |

1.1 |

1.1 |

1.1 |

1.0 |

1.1 |

1.1 |

1.1 |

|

200 км |

||||||||||||

|

N ex |

18.5 |

21.7 |

25.2 |

29.5 |

28.5 |

20.8 |

19.9 |

22.6 |

26.0 |

23.6 |

22.3 |

21.2 |

|

N сlс |

21.8 |

24.4 |

25.5 |

25.2 |

23.2 |

19.3 |

20.0 |

21.9 |

22.9 |

22.8 |

21.7 |

19.5 |

|

N ex / N сlс |

0.9 |

0.9 |

1 |

1.1 |

1.2 |

1.0 |

1.0 |

1.0 |

1.1 |

1.0 |

1.0 |

1.1 |

В целом можно говорить о вполне разумной точности аппроксимации большей части экспериментального материала. В табл. 3 приведены рассчитанные N сlс (дневные часы) и экспериментальные среднемесячные значения N ex , а также N ex / N сlс для апреля и июня 2006 г.

Превышения N ex над N сlс от 10 до 20 % наблюдаются во второй половине дня в апреле 2006 г. на всех высотах. В другое время между сравниваемыми величинами имеется достаточно хорошее соответствие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полуэмпирическая модель (ПЭМ), используемая в работе, позволяет описать поведение ионосферы на основе данных, полученных из измерений методом вертикального зондирования на высокоширотной ст. Норильск. Рассмотрены высоты ниже 200 км в условиях спада солнечной активности (2003–2006 гг.).

-

1. Аппроксимация массива N e в эти годы позволяет исследовать годовое изменение N e. Обнаружено, что на всех высотах ниже 200 км максимальные значения N e отмечаются в летний период, минимальные — в зимний.

-

2. Сравнение массивов экспериментальных значений N ex и рассчитанных по ПЭМ значений N clc для всех рассмотренных лет и высот выявило достаточно хорошее соответствие между ними как по величинам, так и по форме годовых кривых.

-

3. Сравнение массивов N ex и значений электронной концентрации, полученных по модели IRI, выявило расхождение результатов: значения N e по IRI значительно ниже на соответствующих высотах в исследуемые годы.

-

4. Дальнейшее накопление экспериментального материала (дигизонд) позволит усовершенствовать существующую ПЭМ для разных гелиогеофизиче-ских условий. Модель очень важна для оценки газового состава термосферы на высотах средней ионосферы по данным вертикального зондирования.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект «Изучение состояния и динамики атмосферы Земли на различных временных масштабах под влиянием геофизических, космических и антропогенных воздействий»). Ре- зультаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Ангара» [http//ckp-rf.ru/ckp/3056].

Список литературы Поведение электронной концентрации в ионосфере над Норильском в период спада солнечной активности

- Кушнаренко Г.П., Яковлева О.Е., Кузнецова Г.М. Электронная концентрация на высотах ионосферного слоя F1 в период 2007-2014 гг. над Норильском. Солнечно-земная физика. 2019. Т. 5, № 2. С. 124-128. DOI: 10.12737/szf-52201915

- Панасюк М.И., Кузнецов С.Н., Лазутин Л.Л. и др. Магнитные бури в октябре 2003 г. Коллаборация "Солнечные экстремальные события 2003 года" (СЭС-2003). Космические исследования. 2004. Т. 42, № 5. С. 509-554.

- Щепкин Л.А., Кузнецова Г.М., Кушнаренко Г.П., Ратовский К.Г. Аппроксимация данных по измерениям электронной концентрации в средней ионосфере при низкой солнечной активности. Солнечно-земная физика. 2008. Вып. 11. С. 66-69.

- Яковлева О.Е., Кушнаренко Г.П., Кузнецова Г.М. Атмосфера над Норильском ниже 200 км в условиях минимума и максимума солнечной активности. Солнечно-земная физика. 2020. Т. 6, № 3. С. 105-109. DOI: 10.12737/szf-63202012

- Bilitza D., Altadill D., Truhlik V., et al. International Reference Ionosphere 2016: From ionospheric climate to real-time weather predictions. Space Weather. 2017. Vol. 15. P. 418-429. DOI: 10.1002/2016SW001593

- Buresova D., Lastovicka J. Changes in the F1 region electron density during geomagnetic storms at low solar activity. J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2001. Vol. 63. P. 537-544. DOI: 10.1016/S1364-6826(00)00167-X

- Picone J.M., Hedin A.E., Drob D.P., Aikin A.C. (GTD7-2000) NRLMSIS-00 Empirical model of the atmosphere; statistical comparisons and scientific issues. J. Geophys. Res. 2002. Vol. 107, no. A12. P. 1469. DOI: 10.1029/2002JA009430

- Tobiska W.K., Eparvier F.G. EUV97: Improvements to EUV irradiance modeling in the soft X-rays and EUV. Solar Phys. 1998. Vol. 147, no. 1. P. 147-159. DOI: 10.1023/A: 1004931416167.

- URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp (дата обращения 31 марта 2021 г.).

- URL: http//ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 31 марта 2021 г.).