"Повесть русской веры": лесковская традиция в прозе С. Н. Дурылина

Автор: Непомнящих Наталья Алексеевна

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История русской культуры

Статья в выпуске: 3 (6), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено, как личность Н. С. Лескова и его книги повлияли на творчество С. Н. Дурылина: на его концепцию памяти, на его образ России и образы мирских праведников, на его жанровые предпочтения. Впервые проанализированы отдельные лесковские эпизоды и мотивы, сюжетные ситуации, параллели, цитации, реминисценции в повестях «Чертог памяти моей (Записки Ельчанинова)», «Хивинка», рассказе «Троицын день», а также показано, что общего между дурылинской концепцией памяти и «мнемоническими элементами» поэтики Лескова. В литературно-критических работах о писателе Дурылин анализирует личность, творчество и его религиозные убеждения, делая вывод, что весь его жизненный путь был мучительным поиском веры и идеала. Дурылин одним из первых отметил, что лесковские мирские праведники отличают созданный им мир ушедшей России от иных литературных, по большей части критических, образов русской действительности. Лесков для него - прежде всего автор «повести русской веры», что близко философии, сюжетам, образам прозы самого Дурылина. В центре внимания - прямые отсылки к имени и текстам Лескова, жанровые предпочтения: выбор «записок», «мемуаров», «хроник» («Колокола» - «Соборяне»), сходство сюжетов и мотивов, следование некоторым лесковским нарративным стратегиям. В итоге показано, каким образом фигура Лескова, а также его эстетические принципы оказывали воздействие на мировоззрение и тексты Дурылина, как именно лесковские идеи были переосмыслены им в свете его собственных убеждений.

Н. с. лесков, с. н. дурылин, проза, сюжет, мотив, традиция, мемуары, поэтика памяти, русская литература

Короткий адрес: https://sciup.org/140294781

IDR: 140294781 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_3_154

Текст научной статьи "Повесть русской веры": лесковская традиция в прозе С. Н. Дурылина

1. Дурылинская концепция литературы —

«проводника христианских идей» — и место в ней Н. С. Лескова

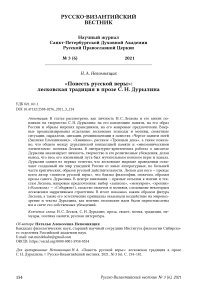

Сергей Николаевич Дурылин в Томске, 1929 г.

Что понимать под широким определением «лесковской традиции» в прозе С. Н. Дурылина? Слово «традиция» в отношении его прозы предлагается рассматривать как слово обобщающее и обозначающее то русло, по которому Дурылин осознанно сам как автор следует в литературе, постоянно рефлексируя о ней. Для его мироощущения была свойственна всячески подчеркиваемая им самим принадлежность к прежней, ушедшей культуре, он часто размышляет о русской классике и своем ее восприятии, разделяя писателей на «трудных» и «легких»: к легким относит Пушкина, Тургенева, Гончарова, Чехова. Их сочинения можно перечитывать и «над замыслом слезами обливаться», однако после «поставил книгу на полку — и все кончено». С «трудными» писателями иначе, их отношение к читателю другое:

«Они хотят с ним <читателем> что-то сделать, куда-то увести от книги, приткнуть к какому-то делу, им мало „пролитой слезы“, они ждут от него какого-то ответа на свой „вымысел“ — ответа даже не словом, а деянием, и мало им, что он опять захочет раскрыть книгу с „вымыслом“, — им нужно, чтобы он как-то постучался у их дверей и, в свою очередь, сам впустил их не только в двери своего дома, но и в двери своей души… Постепенно они приходят к тому, что обращаются к читателю уже не с „вымыслом“, а с прямым словом своей правды и требуют от него, чтобы читатель их „вымысла“, он обратился к прямому делу их правды. Это трудные писатели: Гоголь, Достоевский, Л. Толстой, К. Леонтьев…»1

И. В. Мотеюнайте, цитируя этот отрывок, говорит о дурылинской концепции литературы как о «беседе»2. Однако в приведенном отрывке много оценочных категорий, субъективного, представленного как объективное («прямым словом правды»), что тональности дружеской беседы как раз несвойственно. Здесь скорее видится желание поделить авторов на категории по степени как «истинности» содержания их книг, так и по степени «полезности» воздействия их на читателя, то есть «рассортировать» всех, исходя из своего понимания, зачем вообще нужна обществу и человеку художественная литература. Отношение к ней у Дурылина не эстетическое, а идеологическое: словесность ценна не столько сама по себе, сколько как один из прекрасных инструментов, который может открывать человеку путь к Богу, становиться тем опосредованным источником, откуда человек почерпнет христианские идеи и, что немаловажно, где он увидит красоту Православия: «„Зосима“ Достоевского, „Оптина“ Леонтьева, „праведники“ Лескова, Пушкина, Достоевского, того же Толстого — народное золото, алмазы до дна народного моря…»3 Потому, говоря об истории русской литературы, ее ценностной иерархии, месте того или иного классика в ней, Дурылин всегда исходит из того убеждения, что литература необходима как проводник определенных религиозных идей и аксиологии — таково его понимание ее роли в общественной жизни, на что указывает Т. Н. Резвых:

«Как и многие другие неравнодушные к проблемам Церкви современники, он пришел к выводу о необходимости кардинального изменения способа апологетики и даже самого языка христианского просвещения. Несмотря на то что в собственном смысле слова философом Дурылин не был, им двигал тот же пафос, что двигал и любого русского религиозного философа: мир глубоко секуляризован и необходимо заново начинать христианскую проповедь, опираясь в том числе и на собственный религиозный опыт. Особенность его позиции состоит в том, что, с его точки зрения, светская литература, философия и искусство внесли гораздо больший вклад в христианскую проповедь, чем все „Православные собеседники“ и „Душеполезные Чтения“ вместе взятые. Отсюда вывод писателя: язык лучших образцов русской литературы и был языком христианской проповеди»4.

Если Дурылин оценивает русскую литературу как один из видов «христианской проповеди», то и отдельных писателей он анализирует с этих позиций. Лесков оказывается им прочитан как христианский идеолог, которому эта «проповедь» вполне удалась. Для Дурылина его творчество составляет единое умозрительное целое:

«Величайшая заслуга Лескова — эта его Божественная легенда. У него сложена целая повесть русской веры, дополняющая такую же повесть Достоевского. У него все верят, но верят так же многолико, своеобычно, своедумно, своемучительно, как верил сам Лесков» (2, с. 353)5.

Поэтому, прочитывая книги писателя, Дурылин исходит из такого в и дения, которое позволяет ему встроить получившуюся интерпретацию лесковских текстов в свою художественную систему и воплотить ее в сквозном образе утраченной Святой Руси. Это один из центральных образов не только дурылинской публицистики, но и его художественной прозы — град Китеж, то есть канувшая в небытие Россия, о которой ностальгически вспоминают многие писатели-эмигранты: Зайцев, Шмелев, Бунин и др. Этот образ исчезнувшей Руси реконструируется им в том числе из прозы Лескова, во многом взятой за образец «художественной проповеди».

Между многими произведениями Лескова и Дурылина можно провести прямые параллели по жанровому признаку, проблематике, сюжетике, можно найти цитации, реминисценции, но особенно интересны они в повестях «Чертог памяти моей (Записки Ельчанинова)», «Хивинка», рассказе «Троицын день».

|

Лесков |

Дурылин |

|

«Детские годы (Из воспоминаний Меркулы Праотцева)» Жанр: стилизация мемуаров |

«Чертог памяти моей (Записки Ельчанинова)» Жанр: стилизация мемуаров, повторены сюжетные ситуации (ребенок, висящий на опасной высоте, как первое детское воспоминание) и др. |

4 Резвых Т. Н. Религия и культура в прозе и поэзии С. Н. Дурылина // Христианское чтение. 2015. № 3. С. 199–200.

5 Дурылин С. Н. Статьи и исследования 1900–1920-х годов / Статья и коммент. А. И. Резниченко, Т. Н. Резвых. СПб.: Владимир Даль, 2014. Далее цитаты из сочинений С. Н. Дурылина приводятся в тексте по этому изданию с указанием тома (1 — художественная проза, 2 — статьи) и страниц.

|

«Соборяне» Жанр: роман-хроника |

«Колокола» Жанр: роман-хроника Развитие намеченного у Лескова «мифа об ушедшем городе» как идеальной модели, олицетворяющей давние «золотые времена», Святую Русь |

|

«Очарованный странник» |

«Хивинка» и «Троицын день» Полемическое развитие в «Хивинке» лесковского сюжета о восточном плене Развитие в «Троицыном дне» лесковского сюжета о поиске Бога в бегстве и блуждании: странница, бегущая от церкви |

|

«Некуда» |

«Сударь-кот» Полемика о «женском вопросе»: всегда есть выход — посвятить себя не поискам идеала в земной суете, но Богу. Не коммуна, а монастырь. Не разрушение семьи в результате отказа девушки от брака и семьи, а семейное (всеобщее) спасение в монашестве |

Важны и те концептуальные идеи, которые, исследуя лесковские жизнь и творчество, Дурылин озвучивает в своих работах о писателе, поскольку именно они будут развиты впоследствии в его собственной прозе. Многое из написанного им о писателе можно счесть и поставленной перед самим собой творческой задачей, и автохарактеристикой.

В прозе: в книге воспоминаний «В родном углу», в повестях, рассказах и романе «Колокола» — Дурылин прежде всего воссоздает ту «художественную легенду Православия», которую он находит для себя у Лескова, главным образом в лице его мирских праведников. В праведниках Дурылин выделяет несколько важных для него качеств. Первая, общая с лесковскими персонажами черта, которая становится обязательной чертой всех его положительных персонажей — «тихость», смирение, отсутствие гордыни: «Каждый православием крещен в такое смирение, приводящее к простому Богу, крещена в него и Россия…» (2, с. 361). По словам Дурылина, «у Лескова все христиане — тайные или явные строители твердыни своей личности за лесами полнейшего самоуничижения» (2, с. 359). Вторая черта, которой он наделяет лесковских праведников, — это их «детскость», «младенческий образ мыслей»: «Точно весь мир впадает в детство и по-детски, каким-то вторым и уже окончательным младенчеством встречает Христа» (2, с. 360). При создании образов собственных положительных героев он следует именно этим ключевым для него идеям: характеристика близких ему по духу людей в мемуарах или праведных персонажей в художественных текстах всегда будет включать и такое качество как «тихость», и обязательный ореол нравственной чистоты, простоты, свойственных детям. Такова любимая бабушка в книге воспоминаний «В родном углу: как жила и чем дышала старая Москва», такова бабушка, монахиня Иринея в повести «Сударь-кот», таковы мать, дедушка, двоюродная бабушка Степанида в «Чертоге моей памяти» и т. д.

Если взглянуть на хронику «Колокола» (1928), другие повести и рассказы Дуры-лина в сопоставлении с книгой мемуаров «В родном углу» (1928–1953), окажется, что в каждую из своих художественных книг писатель поместил те же самые реалии детства и в том же самом, чуть ли не дословном виде, какими они выведены в воспоминаниях. Так, хроника «Колокола» начинается историей колоколов и звонов, но и в «Родном углу» на первых же страницах говорится о «могучем, широкогласном, щедром на зов и призыв»6 колоколе храма Богояления елоховского прихода. Описание усыпанной скошенной травой и цветами улицы в крестный ход перекликается с подобной сценой об убранстве церкви гирляндами полевых цветов и скошенной травой из рассказа «Троицын день».

Многие его повести и рассказы начинаются с детства героев, что принципиально для Дурылина-автора. Есть несколько концептуально значимых образов для реконструкции картины идиллического детства, типичных для разных авторов, представляющих собой ту классическую линию русской литературы, к которой относил себя сам Дурылин, включающую имена Аксакова и Лескова: во-первых, семья, точнее фигуры Матери, Отца, но прежде всего — Бабушки, (фигуры братьев и сестер факультативны); во-вторых, это образ идиллического места, где прошло детство, это прежде всего родительский Дом и прилегающие к этому дому идиллические ландшафты сада или полевого простора. В книге Дурылина «В родном углу», помимо родительского Дома, таким идеальным местом оказывается дом бабушки: он становится самым притягательным для «ребенка-воспоминателя», в нем совершенно

Николай Зиновьевич и Анастасия Васильевна (урожденная Кутанова), родители С. Н. Дурылина

особая атмосфера, начинающаяся уже в прихожей, где размещена удивительная вышитая икона. Это волшебное прибежище, где не только царят уют и тепло, но где живет безусловная любовь, где герой находит духовную опору. Фигура мудрого старика или мудрой пожилой женщины в литературе всегда знаковы: это и хранители традиции, и «матерь / отец рода», и одновременно его духовные покровитель / покровительница. Таковы все бабушки у Дурылина: и в повести «Сударь-кот», и в «Записках Ельчанинова», и в рассказах из цикла «Рассказы Сергея Раевского» («Троицын день», «Бабушкин бес» и др.). Таково описание дома и жизни семьи, собственного детства в книге «В родном углу…», которое можно счесть исходным для всех повторяющихся подобных описаний в его художественных текстах7.

В тональности ностальгического дискурса мир детства обычно видится идеализированным, для него также характерны некоторые универсальные приемы изображения «золотого прошлого». С. Бойм, выделяя два типа ностальгических нарративов, оговаривает, что для первого характерна интенция утверждения «правды жизни», этот тип «пытается восстановить или построить вновь мифический коллективный дом», а «ностальгия этого типа утопична и тотальна», связана с «символическим / метафорическим и внеисторичной перестройкой действительности»: «Повседневная память оперирует коллективными знаками и символами, но как бы вставляет их в иной сюжет. Скучая по дому, мы часто скучаем по нашей детской повседневности, но эту грусть легко превратить в национальную идею, оставив те же элементы памяти, но изменив сюжет»8. Для Дурылина таким утраченным «домом» и садом при нем становится все низвергнутое после революции христианское прошлое России, в его прозе происходит глобализация метафор дома, сада и детства: человечество, утрачивая «детскость» утрачивает райский сад. Расставшись с культурой, взращенной христианством, отвергая ее, новая революционная реальность лишается корней, тысячелетиями питавших культуру:

«Нужно было любить, хранить и давать спокойно в прочной почве расти своему родовому древу, чтобы спокойно и нежно могли расти эти деревья с розовыми цветами и запахом. Им сто лет. Их хранит благой и верный Садовник. Но он малосилен, если ему не союзник попечительный и крепкий Хозяин. Только то и прочно, где они действуют вместе. Только это и зовется культурой. Для того чтоб сто лет росло и каждый год покрывалось розовыми цветочками это персиковое дерево, нужно было, чтобы Хозяин сто лет поддерживал хранительный стеклянный свод над хрупкими цветами и давал заботливое тепло в оранжерею и чтоб никто не мешал ему в этом. Так выращиваются цветы культуры — созидаются храмы, собираются библиотеки, наполняются картинные галереи, охраняются парки и цветники»9.

Восстановить утраченное, хотя бы умозрительно, способна лишь память, потому память становится той универсалией в творчестве Дурылина, которой подчинено все в нем: от темы до жанра. Концепция памяти, во многом похожая на лесковскую, определяет не только мемуарный жанр как основной, но и подчиняет повествование универсальным законам восприятия прошлого, которые присущи всем нарративам подобного типа, и в силу действия которых творится художественный миф о минувшем. Изображая прежнюю дореволюционную жизнь, Дурылин создает внутри мира собственной прозы устойчивые авторские концепты-мифологемы, «сущностные по-нятия»10, многие из которых совпадают «константами русской культуры»11 в целом, что происходит не без оглядки на Лескова.

2. Н. С. Лесков как «писатель-воспоминатель»

в работах Дурылина: поэтика памяти

Практически все у Дурылина не просто обращено к прошлому, но написано в форме мемуаров от лица непосредственных свидетелей эпохи. Его повести и рассказы почти всегда начинаются с воспоминаний о детстве героя или с подробного описания их самых первых ранних впечатлений, что можно считать последовательной стратегией и цельной концепцией, поскольку, по Дурылину, именно память связует воедино личность человека от младенчества до самых его последних дней, а значит, история воспоминаний и есть история жизни души человека.

«Памятью человек запечатлевает непрерывное единство своей личности; памятью объединяет человек все моменты своего существования ребенком и юношей в едином „я есьм“ своего бытия. Если между ребенком и им же самим, превратившимся в пожилого человека, нет ни единой кровинки, вполне общей и схожей, нет клеточки не обновившейся, нет атома не изменившегося, — то законен суровый вопрос: что же или кто же вмещает в человеке пожилом его память о его былых существованиях ребенком и юноше? Что и кто в человеке старом памятует его былое бытие ребенком и юным? Кто субъект и кто источник этого са-мопамятования человека, в котором вмещено единство его сознания от рождения до смерти <…>? На этот грозный вопрос есть один прямой ответ, древний, как человечество: бессмертная душа 12. В неоспоримом акте памятования, выражающем живое единство человеческой личности на протяжении ее земного существования, заключено неоспоримое свидетельство души человеческой — свидетельство, подтвержденное опытом воспоминаний, доступных каждому человеку»13.

Такое понимание личности как «человека помнящего», отчасти может быть возведено к Н. С. Лескову, чье творчество более всего оказало влияние на его собственные художественные принципы. Дурылин был внимательнейшим читателем Лескова и работал над книгой о нем, к сожалению, так ее и не завершив, однако успев отметить очень многое из того, чем литературоведение откроет у Лескова лишь столетие спустя. Так, он первым обратил внимание на категорию памяти, определяющую построение лесковского нарратива: «Творить для Лескова всегда значит вспоминать. Образам жизни должно отойти в прошлое, минуя настоящее, для того чтобы Лесков увидел их глазами художника…» (2, с. 438). Дурылин объясняет приверженность Лескова такой форме его языковыми пристрастиями и обращенностью в прошлое:

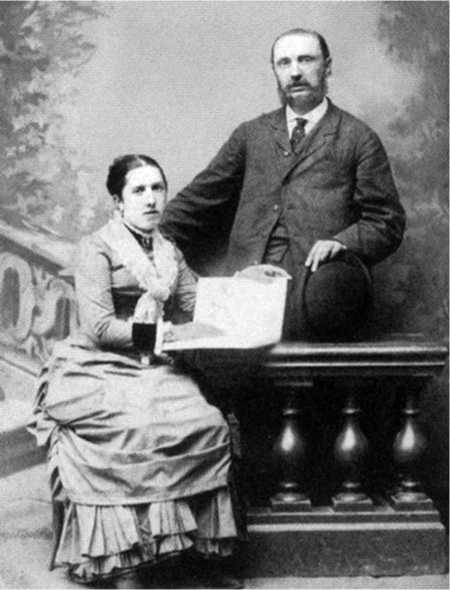

Николай Семенович Лесков, 1892 г.

«Указанный прием — один из основных в творчестве Лескова, если сравнить его в этом отношении с другими писателями… Этому есть две причины. Первая — в основном свойстве Лескова — быть писателем- воспоминателем , зорким к прошлому и часто вполне слепым к настоящему, пока оно не стало прошлым. Вторая — в его исключительной способности погружаться в стихию индивидуального самобытного языка, своеобычного склада речи, свойственных его героям , почерпнутым из всех слоев русской жизни» (2, с. 440).

О. В. Евдокимова, автор книги «Мнемонические элементы поэтики Н. С. Лескова» (2001), отмечает, что лесковская мнемоническая поэтика восходит к «сократовско-платоновскому пониманию памяти как духовной способности человека извлекать из своего сознания, „припоминать“ сущности вещей», а также преследует цель — «внедрить эти сущности в сознание читателя»14. Объясняется такая нарративная стратегия лесковского повествования целеполаганием: лесковский текст «художественного мемуара» — это попытка воссоздания этапов самосознания героя, а его истинный сюжет — сюжет поиска и обретения собственной бессмертной души. Этот вывод делается О. В. Евдокимовой на основе анализа повести «Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева». Именно эта лесковская повесть наиболее тесно связана с творческой биографией Дурылина15.

Дурылин первым замечает, что «в сущности Лесков писал только воспоминания — свои и чужие» (2, с. 440). То же самое можно сказать и о дурылинской прозе, почти все цитируемое можно отнести и насчет его собственных книг. Дурылин уравнивает душу, память и бытие: «Я вспоминаю, следовательно, я существую»16. Воспоминания и есть жизнь души, а также способ обретения цельности, то есть своей истинной сущности. Герои его повестей всегда «воспоминатели» собственной жизни, тех моментов их духовной биографии, что послужили основой формирования их личности. Воспоминания, по Дурылину, есть доступная для наблюдения человека истинная жизнь его души, а также способ обретения цельности, то есть своей истинной сущности, память же — необходимое условие самосознания. Способность души вспоминать и помнить свидетельствует о настоящем бессмертии. Именно потому вслед за Лесковым все его произведения написаны как мемуары, «записки», хроники — это материализованные в слове формы памяти. И если по форме они пишутся как «художественный мемуар», то по содержанию, или по сути, они пишутся как «припоминание» истинной сущности этого мира в его идеальном непорочном состоянии — это он разглядел в художественной «действительности» Лескова:

«Еще большее развитие получает у Лескова форма монологического рассказа о прошлом — рассказа, ведомого рассказчиком, который сам является художественным созданием, живущим своей особой жизнью, наделенными всеми особенностями эпохи, среды, образования отлагающимися на живом лице. В такой монологической форме написаны многие лучшие создания Лескова, — какое бесконечное здесь множество разнообразных рассказчиков, повествователей, какая сложность повествуемого!» (2, с. 439).

В отличие от Лескова, у Дурылина нет той самой «сложности повествуемого», создаваемой за счет «множества рассказчиков». У Лескова и отдельное слово, и отдельный мотив часто амбивалентны: они одновременно и равноправно могут быть наделены противоположными смыслами. О столь характерном для Лескова приеме как «ложная этическая оценка» писал еще Д. С. Лихачев, отмечая, что Лесков часто превращает мораль в момент литературной интриги17. Прием заключен в маскировке авторской позиции: провокативная моральная оценка звучит из уст рассказчика и приводит читателя к ложной разгадке. Мнимая разгадка кажется читателю поначалу (а иногда и в целом) истинной, поскольку представлена от лица рассказывающего как нечто очевидное, а вот авторская оценка, как правило, спрятана в иронии, игре, контексте, двусмысленности и амбивалентности значений как некоторых ключевых слов, так и в полисемантичности и полигенетичности повторяющихся мотивов. Вдумчивый читатель должен самостоятельно извлечь эти дополнительны смыслы, не поддавшись на очевидную прямолинейную морализаторскую формулировку.

Во многих текстах Лескова нет однозначной моральной оценки, она заключена в том зазоре, что возникает между его рассказчиками, повествователями и собственно автором, тогда как у Дурылина оценки всегда явственны и дидактичны. Причем даже в тех случаях, где Дурылин намеренно заимствует у Лескова, он «убирает» лесковскую игру, недосказанность, «выпрямляя» и проговаривая прямо то, что у того скорее мыслится как подразумеваемое. Иллюстрацией сказанному может служить пример, когда Дурылин «встраивает» одну из лесковских сюжетных ситуаций в свою повесть. Так, в эпизоде, взятом из начала повести «Детские годы (Из воспоминаний Меркула Праотцева)» и помещенном в начало повести «Чертог памяти моей (Записки Ельчанинова)» описано первое воспоминание героя — случай, где рассказчик маленьким ребенком повисает с риском разбиться на большой высоте. Лесковского героя манит к окну нечто неявное, «легкое, прекрасное, тонкое»18, и он, не помня себя, в одно мгновение оказывается на карнизе над тротуаром, откуда его видят возвращающиеся домой родители. У Дурылина сама ситуация повторена буквально (ребенок, зацепившись одеждой, висит на огромной высоте с риском разбиться на колокольне), однако манит ребенка туда некий «голубок серебряный», которого он до того видел во время молитвы.

В работах о Лескове Дурылин не раз восхищается еще одним эпизодом — началом рассказа Лескова «На краю света», где и «дух», и «голубок» упоминаются лесковским рассказчиком в связи с молитвой ребенка. Дурылин в одной работ о Лескове цитирует его начало: «Отец Кириак рассказывает архиерею о своем детстве. За школьную шалость его ждало наказание розгами, и ребенок прятался в бане, под полком, — и стал молиться… <…> „тут вдруг на меня чудной прохладой тихой повеяло и у сердца, как голубок тепленький зашевелился 19, и стал я верить в невозможность спасения как в возможное, и покой ощутил, и такую отвагу, что вот не боюсь ничего, и кон-чено!“» (2, с. 360). Аллегория более чем прозрачная, к тому же в тексте «Чертога…» Дурылиным раскрытая: «…должен я молиться Духу Святому, ибо голубок сей не есть простой, а только вид прикровенный Господа Животворящего» (1, с. 693). Если у Лескова в зачине «На краю света» дуновение, ощущаемое мальчиком, сравнивается с шевелением голубка за пазухой, то у Дурылина «сей голубок» зрим, появляется перед ребенком в храме не однажды, заманивает ребенка на высоту, притом приобретает форму отчетливой дидактической аллегории: голубок — символ Духа Божия, к которому потянется и неизбежно придет в финале юная душа.

Отсылкой к Лескову служит также изображение ангела Молчания, перед которым рассказчик, будучи маленьким, впервые увидел того самого незримого для других голубка: Дурылин цитирует одно из лесковских писем, сопровождая его комментарием о писателе: «…его молитва — ко Христу, Лик которого — Лик Ангела благого Молчания» (2, с. 342). А уже в «Записках Ельчанинова» Дурылин упоминает Ангела благого Молчания в той самой же главке, где повторен лесковский эпизод с ребенком — «Болезнь. Мой Голубок»:

«Постоянно стаивали мы в пределе, против иконы Ангела. Сего Ангела укрепился лик в памяти моей неотторжимо, и особенно крыла его, будто голубиные. Был оный ангел не Архистратиг небесных сил, но Ангел Благого Молчания, с руками, на груди скрещенными. И приметил я серебряного голубка над Царскими вратами малого того придела. Во время службы смотрел я то на Ангела, то на голубка и чаял, по простодушию детскому, что голубок слетит с золотого сияния и сядет на плечо Ангелу или на темечко» (1, с. 693).

У Лескова первые воспоминания, с которых начинается самосознание героя, на склоне лет оказавшегося в мо настыре, никак не связаны с Церковью. Впереди

Учащиеся Четвертой мужской гимназии в Москве. Сережа Дурылин сидит третий слева, 1897 г.

целая история ищущей истины души. А вот у дурылинского рассказчика его путь предопределен с самого начала: герой-рассказчик, от чьего лица идет повествование, в первых же строках сообщает о своей предназначенности Богу, так как родился он под колокольный звон20, а значит «быть ему богомольцем». В результате этот «лесковский эпизод» обрастает отсылками и к другим лесковским текстам, и к его имени, а сами изменения в результате превращают намек рассказчика Лескова в отчетливо проговоренную «позицию автора» — эта стратегия в целом характерна для Дурылина при «переносе» лесковских тем, сюжетов, мотивов в его собственную прозу.

Между повестью «Детские годы (Из воспоминаний Меркула Праотцева)» и дуры-линским «Чертогом памяти моей (Записки Ельчанинова)» есть и еще одна важная для понимания концепции памяти деталь: лесковская повесть начинается с формулировки рассказчиком той концепции детства, которой будет в своем творчестве придерживаться Дурылин-писатель. Наиболее важными представляются следующие тезисы:

1) детство есть исток для последующей жизни, потому его изображение важно, именно из первых детских впечатлений рождается наше самосознание;

2) в тексте, рассказывающем об обретении себя, не может быть и не должно быть традиционного авантюрного или закругленного романного сюжета, повествование-воспоминание, в отличие от романа, может течь как бы «само собою», фокусируясь на разномасштабных событиях, не всегда связанных внешне, потому что у повествования здесь иная логика: важно, чтобы изображаемые события имели значение

3. «Божественная легенда» Лескова и ее воплощение в прозе Дурылина

для «внутренней биографии» героя, играли роль в его духовном становлении — таков принцип их отбора.

Таким образом, внешняя биография подчиняется внутреннему развитию героя как духовной личности, а на пути обретения себя важны те моменты, которые помогают герою открывать себя подлинного, а подлинность эта всегда связана не со внешними социальными достижениями, но с моментами откровения, обретения высшей истины, которая может иметь разные обличья, но чаще всего приходит как воспоминание о первозданной благодати детства.

Детство дурылинских героев, как правило, описано детально, подробнейше он рассказывает и о собственном детстве в книге «В родном углу: как жила и чем дышала старая Москва». Столь пристальное внимание именно к этому периоду жизни согласуется с убеждением, заявленным на первых страницах книги, что именно оно предопределяет дальнейшую жизнь человека, что душа впервые просыпаясь в ребенке, потом помнит себя тою, первозданно детской, всю жизнь. И, что еще важнее, присущая человеку «детскость» или «младенчество мыслей» им понимается как душевная чистота, напрямую соединяющая человека с познанием Бога. Описания детства позволяет обозначить в его положительных героях-праведниках ту самую изначальную открытость миру и Богу, ту незамут-ненность сознания излишней рефлексией, что свойственна взрослым.

В яркости описываемых им детских впечатлений всегда проявляется искренность чувств персонажа, в них, как в отпечат-

Сергей Дурылин в своей комнате в Переведеновском переулке в Москве, 1903 г.

ках, оставшихся на душе, наглядно явлена нравственная основа личности. Избирательность памяти — свидетельство духовного опыта, по тому, что именно человек помнит и как, можно многое понять о нем. Особенно значимы в свете такой концепции становятся первые воспоминания человека, поскольку это моменты, когда человек впервые не просто обнаруживает в себе сознание-душу, но и начинает историю своей души, то есть самого себя как нравственной и религиозной личности, в которой пробужден дух. Первые воспоминания его героев — это всегда первая же встреча с Богом и его промыслом. Дети у Дурылина и немногие взрослые (юродивые и те, кто остался «младенцем» в душе) — это люди подлинной веры, ибо они не только по-настоящему чисты, добродетельны, но и напрямую могут познавать Бога, ощущая его в душе. Характеризуя лесковских героев-праведников, Дурылин часто упоминает «детское простодушие». Христово — «будьте, как дети» — видится ему в образах лесковских смиренных персонажей: «Лесковские праведники какие-то дети, дерзящие и докучающие Христу своими молитвами» (2, с. 359). Причем понятие «детскости» как залог простодушия, открытости и нравственной незамутненности напрямую и буквально накладывается Дурылиным на «народное сознание»:

«Точно весь мир впадает в детство и по-детски, каким-то вторым и окончательным младенчеством встречает Христа. Это младенчество Христоощущения в мире Лескова заимствует у народного сознания — у народного религиозного опыта, и, не боясь укоров в славянофильстве, исповедует русского Христа 21 . Но „русский“ здесь — только детский Христос, соответствующий тому „младенческому образу мыслей“, который величайший тайнозритель христианства, Исаак Сирин, считает неопустимым условием „ведения Духа“» (2, с. 360).

По Дурылину, «детская молитва Лескова — молитва всей крепостной Руси» (2, с. 374). У Лескова подобной идеализации народного сознания не было: достаточно вспомнить многие трагические и жестокие сюжеты, имеющие источником народные суеверия. Дурылин же берет из книг Лескова лишь «светлую» сторону проявления народной веры, приписывая ей «младенческий образ мыслей», то есть на языке ду-рылинских концептов, непорочность, трактуемую как отсутствие избыточной рефлексии, критики и сомнений, свойственных интеллигенции, — в которой для него как раз заключается высшая мудрость. Его более всего привлекают лесковские праведники, мирская святость которых у самого Лескова оказывается полемически противопоставлена церковной жизни и монашеской схиме. Однако в книгах Дурылина подобной оппозиции нет, и он словно не замечает ее у Лескова.

Особенно ему дороги образы праведников, так как они «ключ из золота — к русской душе, к ее святая святых»22. Они суть добро и свет, воплощающие в себе истинную сущность христианства: «В жизни Лескова было глубокое и святое устремление к праведнику как идеалу преображения, устроения и полноты человеческой личности. Он знал и в действительности таких праведников…» (2, с. 418). Опираясь на известные слова Лескова о том, что тот знал истинную Россию, Дурылин как в статьях, так и в художественной прозе видит в лесковских образах подтверждение идеи особой благословленной святости дореволюционной Руси:

«„Рабий зрак своего народа“ Лесков рассмотрел не хуже других, но он лучше других увидел, что в нем „сквозит и тайно светит“. Реальную Россию, о которой он говорил: „повсюду была юдоль плача, голод ума, голод сердца и голод души. И тогда уже всякий голод!” („Юдоль“) — Лесков знал не хуже Салтыкова-Щедрина: его живой, острый, емкий ум хранил множество холодных наблюдений над нею, но у него были и заметы сердца об иной, реальнейшей России, в которой были страдатели не только дольнего города, но и Взыскуемого Града. „Я дал читателю положительные типы русских людей“, — говорил Лесков, и это правда: лесковские праведники, встреченные им на всех путях и тропах народной жизни, — конечно, те самые праведники, которыми стояла русская земля. Не поверить тут Лескову — значит прийти к невероятному заключению, что вся Россия исчерпалась чиновниками, героями Щедрина и мужиками Успенского, значит признать ложью тютчевскую Русь, — Русь преподобного Серафима, Русь старца Зосимы, и признать единой истинной Российскую империю городничих, Чичиковых и Держиморды» (2, с. 336–337).

Лесков как автор романа-хроники «Соборяне», где главный герой — удивительно мудрый, верящий в добро священник Савелий Туберозов всегда искренен и прав, а также Лесков — автор цикла рассказов о праведниках, которые всегда «простые люди», что ищут веры, — такой Лесков в сознании Дурылина становится частью мифа о Святой Руси — «Руси преподобного Серафима, Руси старца Зосимы». Эта Русь у Дурылина — истинная, вневременная, духовное средоточие Взыскуемого града и утраченного Эдема, оказывается противопоставлена злу социальному, государ ственному — злу Российской импер ии. Так, в романе-хронике «Колокола», по словам

И. В. Мотеюнайте, «история одного города представляет в произведении историю Российской империи, с ее расцветом и крушением; историческое движение времени осмысляется Дурылиным в духе В. Соловьева движением к концу мировой истории» [Мо-теюнайте, 2009, с. 340]. Однако его Русь — это не империя зла, а исчезнувший град Китеж.

Среди источников романа Дурылина «Колокола», несомненно, были «Соборяне»: хроника Лескова стала жанровым ориентиром для романа-хроники Дурылина. В обоих романах с самого начала рассказывается история города как история ушедшего мира от его сотворения и расцвета до распада, «конца». В «Соборянах» это жизнь небольшого провинциального города с говорящим названием Старгород, и речь идет о его недавнем прекрасном прошлом: в основном это житье-бытье «старгородской соборной поповки», заканчивается хроника смертью всех ее обитателей. В «Колоколах» Дурыли-на аналогичная композиция. Мир Дурыли-на, мир, описанный в его рассказах и повестях, — это условный ушедший лесковский «Старгород», где живут идеализированные люди прошлых эпох, они же — люди искомого невидимого града, это абстрактные жители Святой Руси, которым приданы

Титульный лист первого отдельного издания романа Н. С. Лескова «Соборяне»

черты людей реальных посредством привязки их к социальной роли (купцы, приказчики, сторожа, священники, няньки и т. д.). Психологический портрет персонажа, его психическая индивидуальность гораздо менее важны, чем его символический социальный статус и его религиозная атрибуция: все они прежде всего носители идеи спасительного православия: положительные герои обязательно подают пример спасения посредством жертвенной жизни во имя Христа — будь то жертва в миру или монашестве. Дурылин словно пытается создать в своих мемуарах, повестях, рассказах и романе «Колокола» ту самую «повесть русской веры», которую приписывает Лескову. Дурылинская «Святая Русь» — это прежде всего страна христианских праведников, людей простых и смиренных, искренно добродетельных, подобных его матери, бабушке. Таковой предстает Россия в его книге воспоминаний «В родном углу», ее населяют люди трудолюбивые, богомольные, добрые: «Но было много и покорности, и внутреннего благого принятия жизни и судьбы»23.

В отличие от не во всем последовательных, часто мятущихся и ищущих героев Лескова с их блужданиями и непрямыми путями, судьбы героев Дурылина изначально предопределены, их пути всегда линейно ведут в Церковь, монастырь, то есть к Богу, а все события их биографии выстраиваются в последовательную цепочку, минуя какие бы то ни было поиски, ошибки, разочарования. Герои-праведники Лескова как правило изображены стихийными в своих душевных порывах, их вера интуитивна, не отрефлексирована, а праведные поступки совершаются ими по наитию. Герои Дурылина же вполне рационально подчинены авторской цели прославить истинную веру человека и его христианские добродетели. В каждом малом поступке персонажа должен проявиться Божественный промысел, и все повествование становится подчинено этой задаче. Например, уже в самом начале повести «Сударь-кот» главная героиня, маленькая Ариша, балуясь в саду с мальчишкой, поймавшим божью коровку, спрашивает: «Где мой жених?» А мальчик задает вопрос: «Где моя невеста?» В качестве ответа звучит голос автора-рассказчика: «Божья коровка, расправив крылья, пропадала в воздухе, — а они хлопали в ладоши и кричали: «Там невеста! Там жених!» (1, с. 293). Эпизод, изображающий беззаботную детскую игру, в самом начале повести уже есть некоторая аллегория произошедшего с героями впоследствии: она в итоге по доброй воле окажется в монастыре, поскольку против их брака восстанет Аришин отец, и Ариша выберет стать «невестой Божией», а он всю жизнь проживет в миру одиноко, тихо и праведно, словно монах.

В повести «Сударь-кот» словно дается ответ на лесковское «Некуда»: светлой, доброй девушке с цельным сильным характером, не находящей себе места в мирской жизни современного ей общества, есть не названный и не рассмотренный Лесковым выход — монастырь, служение Богу. В ключе его главной идеи разрешен и конфликт между дочерью и ее родителями. Отец смиряется с ее выбором, говоря, что нужно отдать не свое, подразумевая, что дитя — дар Божий и его нужно вернуть. Это не психологическое, а идеологическое решение конфликта.

В этой повести Дурылина, как и во многих других его произведениях, на всех сразу видна печать идеала, каждый персонаж в своем роде праведник: и честный купец, рачительно ведущий свои дела; его жена, в заботе обо всех и в порядке держащая дом; их дочь, светлая, умная, порядочная девушка; их приятный для покупателей и благодарный перед купцом приказчик, полюбивший купцову дочь, но не смеющий идти на поводу чувств и выступить против воли отца девушки, своего благодетеля. Делая свое земное дело честно, постепенно и закономерно приближаются они к Богу. Создается некая идиллия: идеальная семья, где все уходят в идеальный монастырь, где игуменья и монахини создают благочестивую атмосферу служения, сам идеальный город, где все происходит, — вместе больше похожи не на реальные, а на утопически-идеальные — на таковые, каковыми они должны быть. Несмотря на конфликты в начале пути, в финале все примиряются друг с другом, осознанно и разумно ступая на путь служения Богу, уходя в монастырь. Спасение там, а не в миру.

Истоки праведности — всегда детстве его персонажей, герой-ребенок видит перед глазами пример такого праведника, и свет веры в Бога обязательно зажжен в душе кем-то из влиятельных взрослых: бабушкой, дедушкой, матерью, отцом, тетушкой и т. д. Так, в «Родном углу» много внимания уделено детским впечатлениям от колокольного звона, храмов, икон в родном доме и доме бабушки, а в самом начале повести «Сударь-кот» от лица рассказчика, вспоминающего детство, звучит: «С этими словами „праведный человек“ — мы вошли в собор; с этих пор я знаю это слово: оно в этот день, как свеча, зажглось в моей душе и горит неугасимо» (1, с. 253).

Дурылин «моделирует» в прозе ту реальность, которую желал бы видеть в прошлом, он творит собственный миф об ушедшей России. В мире, воплощенном в его книгах, личное благо героя всегда неотделимо от всеобщего блага — оно лишь часть нечто б о льшего: семьи, дома, монастыря, города, соборного мира России. В «Записках Ельчанинова» (параллель у Лескова — «Детские годы (Из воспоминаний Меркулы Праотцева)» каждый появляющийся вновь персонаж показывает какую-то доселе не названную грань смирения и мирского праведничества, преподнося юному герою свой урок. Смиренная тетушка с неканоническим «ореховым Спасом», примирившаяся с бедностью и одиночеством, мудрый смиренный дедушка, что приобщает ребенка к книгам и вознаграждает за уроки вкуснейшими яблоками. Друг дедушки, что кажется поначалу страшным, но который затем на яблочный Спас разрешает войти в удивительный сад (реальный и аллегорический). Каждый из них дает читателю урок, смысл которого заключен как в назидательном наглядном примере, так и в попытке осознания Божьего промысла в житейских привычных мелочах, в той «тишине» и той «тихости», о которых он упоминает и в «Родном углу», и в «Своем углу»:

«А какое богатство в русском языке слов для „тишины“ и всех ее явлений — значит, тут было богатство в онтологическом восприятии русским народом „тихого места мира и человека“. Тишина. Тишь. Затишье. Оттишь (Олонецкий край: на озере). Тихость (в человеке, в душе, добротное свойство, как кротость, доброта и т. п.). Тихмень (о погоде: „тихость“ природы — безветренность, безбурность)”»24.

Смирением, тихостью притягивают его герои Лескова: «Лесков едва ли не ближе всех подошел к тайне Православия — не тогда, когда оно порождает мятеж веры, а тогда, когда оно дает тихо осенение земли верою, — творчески раскрыл многое в нем, создав художественную легенду Православия» (2, с. 353). И поскольку мятеж лесковских героев Дурылин выносит за скобки, не замечая его, герои Лескова и герои Дурылина в итоге оказываются совсем непохожи. Можно повторить вслед за В. Н. Тороповой: «Вот только лесковского „буйства бытия“ у Дурылина не было»25. Он будто и не хочет видеть его, когда пишет о «полнейшем самоуничижении» лесковских праведников (2, с. 359) и сразу начинает с самоуничижения, не беря во внимание ту гордыню, которой изначально обладают персонажи Лескова, полностью игнорируя тот конфликт, который переживают и в результате которого перерождаются герои «Скомороха Памфалона», «Горы», «Бедной Азы». Вообще, позднее творчество Лескова почему-то оказывается вниманием Дурылина почти полностью обойденным. И хотя для Дурылина столь же значимым, как и для Лескова, оказывается поиск идеала, однако в отличие от Лескова его идеал имеет четкий облик обязательного воцерковления, вне «церковной ограды» спасения нет.

4. «Очарованный странник» и «Хивинка»:

«без всех церковных таинств» — «по всей Руси красный звон»

Основополагающее различие между прозой Лескова и Дурылина — в поэтике, в самом способе писать, в том, что лесковский стиль даже в переложениях Пролога не становится дидактично-морализаторским, как это часто происходит у Дурылина. У Лескова и ключевое слово, и сквозной мотив бывают амбивалентны: они одновременно и равноправно могут быть наделены противоположными смыслами, а их семантика может быть прочтена при помощи разных кодов. Как работает поэтика амбивалентности, характерная для творчества писателя в целом, показал А. Ранчин на примере «Очарованного странника», где двойственный, порой взаимоисключающий характер семантики отдельных слов и мотивов создается благодаря взаимодействию агиографического и фольклорного кодов, а также благодаря игре с одновременной отсылкой к истолкованию антиномических смыслов ключевых слов и сюжетных ситуаций26. У Дурылина такой двойственности нет.

Особенно контрастна авторская стратегия Дурылина в сравнении с лесковской, когда речь идет о повестях, на первый взгляд, казалось бы, похожих: так, на близость тематики «Хивинки» и «Очарованного странника» впервые обратила внимание Т. Н. Резвых, анализируя его рецепцию Востока в целом: «Дурылин, тем не менее, говорит о бухарских купцах как „басурманах“, пребыванию русской женщины в тягостном среднеазиатском плену посвящает повесть „Хивинка“ (тема восходит к „Очарованному страннику“ Лескова). Восток притягателен, но притягателен как нечто дьявольское, нечистое»27. Герой воспринимает свой плен и татар именно так, но восприятие самого Лескова не равно мировоззрению героя. Дурылин использует в качестве основы книги мемуары казачки, форма воспоминаний органично вписывается в корпус его собственных текстов, а позиция автора растворяется в ее нарративе. Почему этот текст привлекает его внимание и какие акценты в тексте становятся важны?

Видимое сходство дурылинской повести и «Очарованного странника» Лескова на поверку оказывается сходством лишь тематическим. На сюжетном уровне при сравнении обнаруживается мало совпадающих мотивов. Разница проистекает из того, каким образом описан путь героя: персонаж Лескова, с рождения завещанный Богу, бежит от предназначения, ищет себя и свой путь, блуждает, не вспоминая о Боге, и в итоге приходит в монастырь. Рассказчица Дурылина же изначально несет веру и Церковь как залог спасения в себе самой, а ее скитания становятся лишь испытанием этой уже имеющейся у нее прочной веры. То же самое отличие проявляется и в других текстах: дурылинский герой «Записок Ельчанинова» не пребывает в сомнениях, он сразу, с рождения, «Богу обещан» и не сопротивляется предназначению, он поступательно идет по предначертанной дороге, закономерно оказываясь в монастыре. Иван Флягин, обещанный Богу, от него скорее скрывается, а финал не дает однозначного ответа, останется герой в монастыре или нет.

Сюжет повести «Хивинка» Дурылина строится как рассказ похищенной женщины, пережившей восточный плен, куда она попала совсем юной, только что вышедшей замуж. Она долгие годы вынуждена жить на чужбине, однако и там ей удается ревностно хранить свою веру, обычаи, она постоянно молится Богу. Иван Северьяныч у Лескова в своих скитаниях вспоминает о Боге лишь для просьб об избавлении от плена и тоски, вопросы веры перед ним не встают и не акцентируются автором. Казачка-«хивинка», напротив, постоянно озабочена тем, как бы сохранить свою веру: ряд эпизодов — это сюжеты испытания веры, то есть показывают, насколько крепка в ней молодая женщина. Она даже желает смерти своей новорожденной дочери затем, чтоб Бог взял ее душу, пока та совершенно безгрешна. Кроме того, героиня категорически отказывается перейти в «басурманскую веру», противится повторному выходу замуж, ссылаясь на недопустимость этого поступка с точки зрения исповедуемой ею религии. Второй ее муж терпеть не может любых упоминаний о Боге, на этом специально фиксируется внимание читателя повторами, и героиня каждый раз отмечает этот факт с грустью. Для нее очень важным является участие в пасхальном молении, ее верность христианству на чужбине сохраняется в душе и просит обрядовых форм выражения любви к Богу. Герои Лескова в тех же «Соборянах» довольно характерно говорят о соблюдении обрядности: дьякон Ахилла, ревностно отстаивающий «обрядность», подан Лесковым в споре о ней скорее в ироническом ключе, которую невозможно представить у Дурылина. Его описания обрядов и богослужений всегда серьезны, лиричны и поэтичны.

Нельзя не заметить в «Хивинке» и аллюзии к романтическим поэмам и повестям девятнадцатого века о восточном пленнике, но это не романтический сюжет. «Хи-винка» не просто рассказ о восточном плене и трагической любви, а скорее именно повесть о духовном подвиге, об испытании веры, которую юная героиня проносит сквозь все тяготы, выпавшие на ее долю. В «Очарованном страннике» этого мотива в эпизоде с татарским пленом нет вовсе. Герой Лескова, очарованный странник Иван Флягин, относится к плену и житью у степняков как к одному из многочисленных других случаев своей жизни, это всего лишь один из фактов его биографии. В самом плену он к своему новому несвободному положению, в отличие от героини «Хивин-ки», относится гораздо проще: не тоскует по церковным обрядам, у него нет никаких угрызений совести по поводу сожительства со своими иноверными женами, общих с ними детей он тоже считает басурманскими и не особо обеспокоен их судьбами: «…потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал» (4, с. 433). Обращение татар в христианскую веру Флягиным выглядит комично: герой пугает их фейерверками, причем ему не столько важно приобщить иноземцев к христианству, сколько нужно их запугать и сбежать из плена.

Его путь в монастырь предстает перед читателем как хаотичное блуждание и попытка уйти от своего предназначения, финал открыт: «странник» не исключает, что может снять «клобучок» и надеть «амуничку», чтобы пойти воевать. Путь героини «Хивинки» совершенно иной: она ни на минуту не забывает о Боге, считая именно его своим помощником и заступником, не единожды ее обращение к Богу и православной вере выручает ее из затруднительных ситуаций, например, с принудительным повторным замужеством или в ситуации, когда она уже возвращается из плена. Все ее «житие» на чужбине подчинено мысли, как поменьше согрешить в условиях неволи против устоев и обычаев родной веры. Вернувшиеся из плена муж и жена в благодарность Богу за избавление служат молебен. В последнем абзаце, заключающем повесть, рассказчица трижды упоминает Господа и завершается повесть ее словами: «Дал бы Господь христианскую кончину, безболезненную да мирную! Ничего у него не прошу» (1, с. 428).

Если во время пребывания «очарованного странника» Ивана Северьяновича в азиатском плену монастырь или храм и могли ему миражно привидеться в жаркой степи, то все же никогда они не видятся ему как место богослужения, таинства и воссоединения с Богом — это прежде всего символ родины, России, «крещеной земли», но не более: «Зришь сам, не зная куда, и вдруг пред тобою, отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь» (4, с. 434). С одной стороны, герои «Хивинки», напротив, в плену сетуют, что нет здесь ни жаворонка в небе, ни чистых вод Волги, однако, с другой, они постоянно молятся, устраивают службу на Пасху, у староверов есть и молельная, и книги, поскольку у хана староверам нет никакого притеснения в вере, они могут исповедовать свою веру открыто, соблюдая обряды. Героиня, не будучи сама староверкой, тем не менее счастлива тому, что у нее наконец есть возможность побывать на службе: «Как услышала я „Христос воскресе из мертвых!“ — слезы у меня градом полились» (1, с. 416). Во время пути, когда ее увозили в глубь ханских владений, она постоянно молилась: «Обернусь на родную сторону, прошепчу „Богородицу“ или „Отче“, поклонюсь родной стороне…» (1, с. 401). Для нее важной частью ее жизни остается молитва, церковная служба, колокольный звон, которых она лишена: «А у нас-то, у нас-то! Церкви Божии народом полны. По всей Руси красный звон льется. Прислушайся, кажется: до нас, горемычных, через пустую степь долетит!» (1, с. 416).

Здесь точка расхождения: для лесковских героев не столь принципиально важно быть внутри Церкви. Лесковские герои-праведники спасаются в пучине мирских забот словно случайно, но всегда благодаря своим доброте и смирению — боголюбезности28, жертвенности во имя других людей. Они часто даже не имеют осознанного намерения стать ближе к Богу или угодить ему, они стихийно живут и действуют согласно своим внутренним убеждениям, которые в результате счастливо совпадают с христианской моралью. Более того, что Иван Флягин, что «несмертельный» Голован, что праведный скоморох Памфалон, хотя в помыслах своих близки к Богу, но редко бывают изображены в церкви, или монастыре, их не застанешь на какой-либо церковной службе. Для них не имеет принципиального значения, где именно им суждено оказаться, тогда как дурылинские герои всегда окружены церквями, монастырями, колокольнями и другими знаками, показательно маркирующими пространство, за границы которого они не выходят, а если его лишены, как хивинка, то очень тоскуют и всеми силами стремятся обратно.

Лесковские герои живут с Богом в своей душе, но Его не видят, им нужно прозреть (один из важнейших сквозных для Лескова мотивов), чтобы наконец познать Его в ближнем и себе самом. Дурылин отмечает, пожалуй, единственно показанное — обращение к Богу в молитве: «У Лескова молятся все, всегда: в горе, в радости, перед подвигом, перед страданием, дети, взрослые, рабы, господа. Архиереи перед грехом, перед последней правдой» (2, с. 338). Его собственная героиня именно такова, сразу и беззаветно Богу предана и часто Его поминает, постоянно молится: и на чужбине, и по возвращении. Она в своей вере подобна ребенку, у нее нет внутреннего конфликта, подобного конфликту ищущего себя лесковского героя.

Герои Лескова, считая себя недостойными Божьей милости, словно бегут от Него за пределы освященного пространства, где и обретают в итоге Его: раскольники в «Запечатленном ангеле» попадают к старцу-отшельнику Памве, плутая в темной чаще. Юный герой «Пугала» маленьким мальчиком не может найти дорогу домой в лесу, отстав от других детей, но встречает помощника-праведника Селивана, которого все считают «пугалом» и который выводит его из леса. Затем ситуация еще раз повторяется в юности, когда в непроглядной степной метели и темноте рождественской ночи спасением становится двор того самого, презираемого всеми Селивана, и Селивану суждено открыть глаза юноше на истинное христианское милосердие. Миссионер из «На краю света» заблудился и был по-христиански спасен иноверцем в ледяной пустыне. Мотив «сбиться с пути» — пути истинного — в целом характерен для произведений Лескова: О. Е. Майорова впервые обратила внимание на то, что мотив движения в этих произведениях Лескова «неотделим от религиозных исканий, служит их превращенной реализацией»29. Герой Лескова должен, по замыслу автора, сам одолеть эту нелегкую запутанную стезю — путь духовных блужданий, чтобы наконец, оступившись и потрудившись, выйти из тьмы неведения на свет Божий, у Дурылина же герой идет по хорошо освещенной автором прямой дороге, не спотыкаясь, всегда справляясь с искушениями.

Любопытно, что в размышлениях о собственной судьбе, отношении к вере и Богу Дурылин часто прибегает к метафорам непростого пути, перепутий и перекрестков. Потому можно предположить, что в рассказе Дурылина «Троицын день» мотивы плутания и странничества служат отсылкой как к собственной судьбе, так и к Лескову.

5. «Одному даны в жизни пути, другому перекрестки».

Рассказ «Троицын день»: «безуходное счастье»

Рассказ «Троицын день» был посвящен С. Н. Дурылиным «памяти Н. С. Леско-ва»30. Почему рассказ обращен к Лескову, что именно в рассказе может быть напрямую ему адресовано? Заглавие связывает его с «Очарованным странником». В самом начале «Очарованного странника» есть небольшой эпизод с упоминанием Троицыного дня. На него обращает внимание Дурылин в работе о Лескове. В разговоре о самоубийцах упомянут Троицын день. Путешествующие обсуждают, можно ли молиться за тех, кто наложил на себя руки, в беседу вмешивается Иван Флягин, которого до того попутчики не замечали. Он рассказывает о «попике-запивашке», что молится за всех, кто без покаяния умер, в том числе за самоубийц, и попутно упоминает, что «на Троицу, не то на Духов день, однако, кажется, даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал» (4, с. 390). В его рассказе сам преп. Сергий приходит в видении к Филарету вступиться за того попика. Об этом эпизоде Дуры-лин упоминает как о примере «дерзновения в молитве»: «Эту молитвенную дерзость в смирении и дерзость смирения Лесков любит, знает, не упускает никогда случая ее исповедовать» (2, с. 357–358). Важен и тот контекст, в котором у Дурылина цитируется лесковский пример, он следует сразу же после слов о том, что «Лесков глубоко родственен именно К. Леонтьеву и Достоевскому» в своем понимании „Божественного произвола“, не подчиняющегося человеческой „кантовской этике“» (2, с. 357).

Фабула рассказа довольно проста: юноша, приезжающий на каникулы к бабушке, периодически становится невольным наблюдателем того, как молодая попадья Наталья Егоровна после смерти малолетнего ребенка часто уходит из дома неизвестно куда, порою отсутствуя по нескольку месяцев. Юноша видит, как относятся к ее побегам его бабушка и муж попадьи, пару раз сам случайно встречается с нею, перемолвившись несколькими словами. Первый мотив, который должен воскресить в памяти лесковские рассказы и повести, — это мотив странствий и блужданий героев, опять же отсылающий к «Очарованному страннику». Однако композиция рассказа Дурылина зеркальна по отношению к повести Лескова: в ней читатель видит череду странствий Ивана Северьяновича, каждый эпизод которых составляет отдельную историю, тогда как в рассказе Дурылина даны только моменты возвращения попадьи из странствий, ее пребывание где-то в других местах не показано, о нем есть лишь беглые упоминания, не дающие ответа и оставляющие читателя в догадках о том, куда именно уходит Наталья Егоровна.

Дурылин всерьез интересовался сектантством, в том числе бегунами31: в рассказе напрямую не сказано, что попадья уходит в секту, скорее показано стихийное ее влечение к бегству и скитаниям. При этом Дурылин интересовался лесковскими изысканиями в области русских разноверий, старообрядчества, размышлял над менявшимся на протяжении всей жизни лесковского отношением к Церкви: «… Антиномичность религии и христианства у него <Лескова> выражается с исключительной силой» (2, с. 357). Значимым повторяющимся элементом в рассказе становится описание бескрайнего простора, открывающегося за церковью и кладбищем, куда постоянно приходит по вечерам молодая попадья:

«Леса наши посторонились и дали место полевому простору, далекому, бескрайнему, уходящему за окоем, как будто обещающему, что он доведет до настоящих степей, до зеленой русской глади полевой, до хлебных волн этих золотых, докатывающихся, верста за верстой до южного моря» (1, с. 102).

Этот простор манит молодую женщину вдаль. Каждый раз последняя точка, где она видна при уходе другим, — это дорога в полях:

«Вот она скрылась за поворотом, вот прошла мимо далекого верстового столба, который последний виден от церкви, вот густою зеленою волною ржи захлестнуло ее… Вот уже ничего не видно, одни ржаные волны тихо ходят в поле, из стороны в сторону, неуемные и широкие» (1, с. 114).

Сама попадья не может толком объяснить, что именно заставляет ее идти и идти. Она вспоминает, как однажды чуть не ушла из дома с богомолкой:

«Раз я далеко в степь зашла. Вышла, помню, с бабой… Идешь во ржах, перепела тренькают, один перед другим плескают. Васильки синими глазками из гущины ржаной выглядывают, и рожь волнуется, куда ни посмотри — волна волной <…>. Дома меня сильно побранили, а я ничего, молчу, — все степь вспоминаю: как ветер-то там гудит, всякий звук вольно несется, и птицы поют — за песней песня, без угомону. Вслушаешься их — как далеко не уйти?! Сами ноги идут» (1, с. 112).

Перед этим Наталья Егоровна спрашивает, любит ли мальчик жаворонков, упоминая, что теперь вся степь поет. В повести Лескова нет таких поэтичных описаний степного и полевого простора. Однако в рассказе Дурылина оно повторяется несколько раз, похожее описание степи есть и в повести «Сударь-кот», по открытому простору и жаворонкам в небе тоскует в плену хивинка. Кроме того, нечто подобное найдем в его записях: в «Углах»32 степной простор возникает в записи об увиденном на берегу моря юноше, погибшем во время купания. Глядя на него, сожалея о преждевременно ушедшей жизни в самом ее расцвете, он пишет все теми же словами о бескрайних просторах степей:

«„Пусти нас, дай нам волю, в степь бы нам, в степь! На коня б, на коня! Или к кому-нибудь на грудь, на такую же крепкую молодую грудь! А с нее в траву, в степную, трепещущую зноем траву, под поцелуи ветра, под тихий сон золотых звезд. Или, нагим бы нам, в море, под морское солнце, нагим бы под голубую волну! Пусти нас, пусти!“ От этого зова у него тоска в глазах. Зов безответен. На зов отвечает вино, — только оно, одно отвечает в немой каменной пустыне города. И я случайно и глухо слышу порой что-то из этого зова»33.

И в рассказе, и в цитируемом отрывке о раздолье из «Углов» повторен мотив зова пространства, откликающегося в душе: созерцающий бесконечные просторы видит их красоту, манящую вдаль, испытывает сильные эмоции, которые захватывают целиком. Источником пафоса этих отрывков, описывающих степной простор, откликающийся в душе зовом необъятного пространства, мог послужить отрывок из очерка К. Н. Леонтьева «Сдача Керчи в 1855 году», который Дурылин приводит в докладе о философе «Эстетические взгляды К. Н. Леонтьева. Домыслы и наброски»34. В цитате выпущены несколько предложений, но незначительные пропуски не влияют на ее суть:

«„Я был в упоении… Направо от нас тянулась безконечно вдаль зеленая, презеленая степь. На синем небе не было ни облачка… Крымские жаворонки пели и пели, пели и пели, взлетая все выше и выше. Их было множество, а трава на степи была очень свежа, майская трава, еще ничуть от жары не желтеющая, — высокая, душистая, густая… Природа и война! Степь и казацкий конь верховой! Молодость моя, моя молодость и чистое небо! Жаворонки, эти жаворонки, — о, Боже! И, быть может, еще впереди — опасность и подвиги!.. Нет! это был какой-то апофеоз бла-женства“. В русской литературе — поэтической и философской — нет параллели этому отрывку Леонтьева; она найдется у Ничше, в тех, напр., мыслях о войне, которые вошли в его „Волю к власти“»35.

Дурылин в докладе отмечал, что Лесков первым всерьез воспринял идеи К. Н. Леонтьева и написал о них. Таким образом, Лесков соединяет Дурылина с важным для его мировоззрения именем Леонтьева, он не раз сополагает эти имена и в работе о Лескове ставит их рядом. В тексте же рассказа Дурылин объединяет их мотивом зова пространства. Говоря об эстетике Леонтьева, он их фактически уравнивает: «Лесковский вкус — это не вкус ли Константина Леонтьева: лесковский Декамерон, лежащий рядом с Евангелием, стоит леонтьевского Вольтера, читаемого вслед за псалмами Давида». (2, с. 384). Для него Лесков и Леонтьев — подобные друг другу внутренне антиномические натуры. Дурылин высоко ценил в Леонтьеве тягу к красоте жизни во всех ее проявлениях, тягу, не всегда согласующуюся с моралью и самим христианством: «Леонтьев родился с душою, про которую можно перевернуть образно тертуллиановы слова: с душою не христианскою, а с душою-язычницей»36.

В докладе, посвященном эстетике К. Леонтьева, в одном из тезисов развернут, возможно, его собственный внутренний конфликт, тот конфликт, который он видит не только в Леонтьеве, но и в Лескове:

«Есть люди — по строению своей души — предрасположенные к х<ристиан-ст>ву: по природе кроткие, по природе не легионеры римские, не Алкивиады. Каждая кровинка в них поет, от рождения: „Слава в Вышних Богу, на земле мир“. Как прекрасен для них христианский путь! И есть иные люди — Леонтьевы: каждая кровинка их как бы маленький центр отталкивания от христианства, а все вместе — тело и душа — язычники и христопротивленцы…»37

По Дурылину, оба они: и Лесков, и Леонтьев — сумели смирить свою натуру, а то самое внутреннее противоречие, которое Дурылин увидел в них, между немирной душой-язычницей, не желающей покоряться, и одновременной внутренней жаждой христианского смирения и подчинения, становится предметом изображения в рассказе «Троицын день». Два этих полюса — языческого ощущения мира и христианского его принятия — обозначены поэтическими текстами, которые перечитывает юный рассказчик. Стихи отсылают к поэтическим описаниям бескрайнего приволья, упомянуты имена М. Ю. Лермонтова и А. К. Толстого, однако сами стихотворения не названы.

В контексте дурылинской образности значимо, что чтение и разговор о стихах с попадьей, которая их не понимает и считает их лишними, происходит на природе. Дурылин постоянно использует образ сада, когда говорит о словесности: стихи А. К. Толстого и мысли К. Н. Леонтьева он сближает

Константин Николаевич Леонтьев, 1863 г.

друг с другом при помощи метафор сада и растительности. Стихи Толстого для него о том, «как вернее проникнуть через калитку в этот „сад“», где сад — «целый сад садов бессмертия… в Боге», а чтобы верить в Бога, «надо ощущать росток бессмертия в себе», и, по словам Дурылина, как раз «Леонтьев хорошо чувствовал, что надо верить в бессмертие своей души для того, чтобы верить в Бога и Его бессмертие»38. Он, таким образом, соединяет имена Леонтьева и А. К. Толстого в заметке в книге «В своем углу», что опять же наводит на мысль о том, что в рассказе не названным постоянно присутствует «дух Леонтьева», а появление в руках рассказчика книги со стихами А. К. Толстого не случайно. Оба поэта, названные в рассказе, много значили для Дурылина: Лермонтов воплотил для него молитву в стихах39, а об А. К. Толстом он писал как о поэте, открывшем ему, атеисту, в юности идею бессмертия души:

«Во многих стихах А. Толстого чудился мне тогда прямой и точный рассказ о бессмертии души, — тихая, кристальная речь, где вместо слов перекликались хрустальные белые колокольчики. И я ей поверил. <…> Та юная весть о бессмертии души, полученная от второстепенного поэта, из немногих стихов, оказывается полнее, чище и свежее, чем та, которую получал я за протекшие 19 лет — от „специали-стов“ по передаче этой вести…»40

На ум приходят «Когда волнуется желтеющая нива» и «Колокольчики мои, цветики степные» как наиболее близкие к заданной теме стихотворения. В строках А. К. Толстого речь идет о безудержном беге непокорного коня, уносящего в простор полей, исход которого «знает лишь Бог единый»:

Он ученым ездоком Не воспитан в холе, Он с буранами знаком, Вырос в чистом поле; И не блещет как огонь Твой чепрак узорный, Конь мой, конь, славянский конь, Дикий, непокорный!

Есть нам, конь, с тобой простор!

Мир забывши тесный, Мы летим во весь опор К цели неизвестной. Чем окончится наш бег? Радостью ль? кручиной? Знать не может человек – Знает Бог единый!

Стихотворение Лермонтова (сжатый перевод Ламартина) в противовес толстовскому созерцательно, оно заканчивается словами: «И в небесах я вижу Бога». Не названные, лишь подразумеваемые в рассказе, эти два текста оказываются двумя семантическими полюсами: одно из них — позиция созерцателя, видящего Бога в каждой частице этого мира, в каждом цветке и листке, другое — передает взгляд того, кто постоянно стремится куда-то вдаль, не осознавая конечной цели своего движения, смотрящий на жизнь как бесконечный бег, но ощущающий, что траектория его хаотического движения все равно подчинена высшему Промыслу. Два этих полюса воплощают в рассказе юный рассказчик и вечно «бегущая» попадья.

Юный герой-созерцатель, блуждающий по окрестностям с книгой, поначалу настроен романтически: он читает вслух Лермонтова, потом силится сочинить поэму в духе Манфреда, пишет стихи и думает, что Наталья Егоровна увлечена другим человеком и потому уходит от отца Василия. Сама попадья чувствует лишь неодолимую тягу к распростертому вокруг простору, она в буквальном смысле слова не может сидеть на одном месте, возвращаясь, каждый раз снова сбегает, вопреки собственным разумным намерениям остаться и «переломить себя». Со слов няни, ее «томит беспокой… чтобы на край света идти безостанно». В очередной раз Наталья Егоровна возвращается накануне Троицыного дня. Именно ею украшена к службе церковь:

«Церковь была полна. И не узнаешь ее: точно молоденький лесок в ней вырос, вздрагивали тонкие березки у икон и хоругвей от невольного напора толпы: будто ветром колыхало бледно-зеленые, живые листочки. Пахло скошенной травой, весь пол был мягко зеленый и живой: нога не ощущала камень, точно на сенокосе шли по завороженной траве, над Царскими вратами была длинная гирлянда из полевых цветов. Я вспомнил Наталью Егоровну: должно быть она сплела» (1, с. 113).

Юноша испытывает во время службы чувство единения с Богом, он ощущает его во всем, его окружающем мире, в каждой детали вокруг:

«…Стоишь вместе с народом, и какое-то общее счастье молитвы, неразрывное со счастьем молодости, весны, и вот этого духа березового, смешанного с тонким запахом ладана, охватывает всего тебя, до конца, и ты плачешь, и благодаришь, и радуешься, что Бог дал и эту весну, что разлита всюду за окном и здесь в церкви, эти березки и старую няню в милых морщинках, и тебя самого, — и просишь Его, чтобы все это было, было, чтоб не отзеленела эта зелень, не отошла эта милость бытия. И строгие, тихие славянские слова, доносящиеся с амвона, от коленопреклоненного священника, кажутся милующими без предела и сильными все сохранить, все обрадовать, все возвратить к безуходному счастью . И хочется крикнуть в окно, — чтобы все слышали: и поле, и березы, и могилки на погосте: „Прав ты, Господи, и благословлен!“» (1, с. 113).

Но рядом с ним совсем по-иному, вовсе не от умиления плачет попадья. Вскоре она выходит из церкви, он идет вслед за нею и видит ее фигуру, удаляющуюся по дороге прочь. Ему, в его созерцательной статике, в единении с миром и Богом, кажется совершенно напрасным ее бегство, кажется, что если ощутить им испытанное счастье, то уже никуда «не нужно будет идти»:

«Мне хотелось пойти и догнать ее, крикнуть ей что-то и воротить ее, дослушать то, что было в церкви, и сказать, что она не поняла чего-то, самого важного, самого нужного, которое, если понять, то уже ничего не будет нужно, и не нужно будет идти, и все минует и останется одна радость, — и так легко, так легко под это пенье и у этих березок понять все и остаться с этим милым и вечным» (1, с. 114).

Природа в прозе Дурылина всегда одухотворена, не каждому из его персонажей дано это понять и провидеть, но тем, кто прозрел, Бог открывается и в этой ипостаси. В статье о художнике М. Нестерове он восхищается нестеровским узнаваемым пейзажем: «Природа Нестерова — это верующая душа, православно-русская душа в природе, — безразлично, чья душа: преп. Сергия, безызвестного старца, современного философа или простой бабы, лишь бы душа» (2, с. 558). Его любимы герои всегда находятся в гармонии с природой, им свойственно «тихое радованье на природу, птичий неуем, на жизнь и радость твари лесной и луговой», причем это «радование природе» стоит в одном ряду с умением ценить «слово мудрости в Библии или у „мудрецов рода человеческого“: к ним были причислены у него Ломоносов, Державин, Карамзин, Жуковский (1, с. 342). Человека образует и воспитывает мудрое и прекрасное, поэтическое слово и красота природы уравнены им по силе воздействия. Там, где нет возможности напрямую затронуть сердце книжной премудростью, можно покорить его божественной гармонией окружающего мира природы — доступная всем иллюстрация промысла божьего. Сад, лес, луг, цветы — это концепты в прозе Дурылина, образ сада есть и в «Родном углу», и в «Сударе-коте», и в других рассказах и повестях, это сквозной для его творчества мотив:

«Дело в том, что „луг“ народной культуры питается теми же корнями, что и „цвет-ник“ литературы, — христианством. Описанный во многих дурылинских произведениях сад, переходящий в лес, „гущину“, сочетание „роз Афродиты с бедными, смиренными васильками“, вовсе не метафора, а настоящий символ, отсылающий к устному народному творчеству (историческая песня, духовный стих, былина, колыбельная), в свое время выполнявшему именно задачу христианского

Лисичка. Худ. М. В. Нестеров, 1914 г.

просвещения. Подобно саду, где посыпанные песком дорожки в конце концов теряются в лесной чаще, христианская культура есть единая „кошница“ для „роз Афродиты, галилейских лилий полевых и русских простых васильков“»41.

Сад, в который попадает в гостях у дедушкиного друга маленький рассказчик «Записок Ельчанинова», поражает его своей красотой, аккуратностью и продуманностью расположения в нем деревьев, а в словах хозяина сада «каждый добрый каменщик обязан быть и садовником» (1, с. 728), конечно же, звучит прямой поучительный смысл. Параллелью этому возделанному богатому саду, единственному такому большому в губернии, становится маленький запущенный сад бедной родственницы Степаниды Марковны — «старушки простоты высокой и тихости самой радостной» (1, с. 706). Об этой праведнице говорится, что она настолько о себе низкого мнения, а о других людях «самого великого», что не принимала предложений переселиться к более зажиточным родственникам. Она зовет каждый год ребятишек на «Ореховый спас», и этот ореховый «сад», и эта добродушная родственница дают урок ребенку «богатства в нищете» и душевной щедрости.

У праведников Дурылина обязательно должен быть если не собственный сад, то талант «тихого радования природе». Когда мать Иринея в «Сударе-коте» осуждает юных послушниц: «Не во ржах живешь, а в монастыре: нечего с птицами равняться» (1, с. 332), — на их искреннее восхищение весенней красотой лесов и лугов, — она сразу же после этого тяжко заболевает и не выздоравливает, пока не осознает своей неправоты. Тогда же она обидела и нищую калеку, в повозку которой кто-то набросал свежескошенной травы и полевых цветов. Иринея указывает ей, что «сено не человеку указано, а скотине» (1, с. 332). Калека же пытается донести до монахини свое понимание Божьей благодати: «Я только на Божье вешнее дело радуюсь: на травы, на цветы. А тебя не понимаю, честная мать: не рада что ли, что Господь в сем году травы уродил высоки да пахучи?» (1, с. 332). На слова монахини о тщете и суете, которой якобы поддалась калека, та отвечает: «Это Бог тварь любит и вешней красотой тешит и красит. У Бога нет ни суеты, ни тщеты» (1, с. 332), — и возвращает ей поданный алтын. Бог в лице этой убогой нищенки словно бы отворачивается от матери Иринеи, недаром потом в ее затяжной болезни сигналом к выздоровлению окажется желание вновь внести в келью клетку со скворцом, которую она в своей строгости прежде велела убрать. Скошенные цветы и травы вспоминает Дурылин и в «Родном углу», когда пишет о приходе Богоявления, где прошло его детство: ими устилали путь крестного хода.

Символично, что на Троицын день церковь украшена гирляндою из полевых цветов, сплетенной «бегуньей» Натальей Егоровной, а на полу, по обычаю, зеленая трава, из-под которой юному герою «не видно камня». Получается, что церковь, украшенная к Троице полевыми цветами, травою и березками, как будто на один этот день вмещает в себя и неофициальную народную веру с ее неканоническими представлениями о поисках Царства Божия — невидимого града Китежа и Беловодья, с сектами и странниками, с языческими праздниками, совместившимися с церковными. Вспоминая слова лесковского странника, отмеченные Дурылиным, в этот особый день можно молиться за всех неприкаянных. Дух Божий равно в этот день снисходит на всех: и убегающая церкви попадья, украсившая храм, отнюдь не чужда веры и Бога, и не их бежит. Она пытается, но не может примирить в душе своей Церковь с застывшим для нее «камнем» веры, и ту ее, неканоническую тягу к воле — к народной вере и «народному» Христу. Излюбленное место ее прогулок — лес, овраг, «малинник по горельнику», где нужно пробираться сквозь заросли. Ей хорошо на приволье и чуждо «книжное знание»:

«Я вот не люблю стихов… Разве про это скажешь, как надо? Она указала рукою на запруду. Там ветер морщил слегка воду, мелькали низко-низко от воды стрижи, где-то неумолчно цокотали стрекозы. Небо без малейшего облачка трепетало в воде… Не скажешь. И никто этого не скажет. Надо с этим быть, а что писать. Вот стрижи летают — и хорошо, вот берег листом пахнет, и вода с плотинки бежит, — и хорошо, и никому, никому не расскажешь, что´ хорошо!» (1, с. 111–112).

Герой-рассказчик ощущает единение с Богом в церкви и бегство попадьи видится ему ошибкой, заблуждением: он желает остановить ее, объяснить ей, заставить почувствовать то же самое, что чувствует внутри церкви он сам, но ему не дано этого сделать. «Безуходное счастье», им переживаемое, оказывается совершенно невозможно передать другому. Попадья испытывает свое единение с Богом, в непонятной тяге куда-то вдаль, в красоте, которую она вольна созерцать в пути. Два полюса христианского мироощущения: смиренная созерцательность идеала отшельничества и кипучая устремленность к Нему в самой гуще жизни — никак не могут сойтись. В Леонтьеве Дурылину была дорога именно та часть его натуры, что «предвосхитила Ничше»:

«Леонтьев говорил — всестороннее, всеобъемлющее — Да! жизни. Он нес утверждение жизни — священный трепет перед прекрасно-шумящим „древом жизни“, и оттого его эстетика есть утверждение жизни, и оттого — это — эстетика жизни, а не эстетика отраженной жизни — в искусстве и познании»42.

В Лескове он предпочитал всему остальному образы смиренных мирских праведников, хотя цельность кипучей, страстной натуры он тоже знал и писал о ней в биографической части своей книги, посвященной Лескову. В «Троицыном дне» этот конфликт между страстью к жизни и смирением перед ней на уровне рассказчика представляется неразрешимым. На метафизическом уровне он разрешим: все пути ведут к Богу. Тяга к приволью и простору, «неуемность и беспокой», которыми наделена героиня рассказа, была свойственна, по Дурылину, Леонтьеву, который волевым усилием преодолевает их в себе в конце жизни, приняв схиму. Те же неуемность натуры и «беспокой» не дают осесть на месте и герою «Очарованного странника» Лескова. Но если и герой Лескова, и Леонтьев находят на склоне дней разрешение конфликта в монашеской келье, то для самого Дурылина этот выход уже был фактически невозможен в силу тех исторических обстоятельств, в которых ему приходилось жить. Можно лишь заметить, что сам Дурылин не был до конца удовлетворен тем, что делал, об этом можно судить по метафоре, к которой он прибегает для описания своего жизненного пути и которая лежит в основе рассказа «Троицын день». Он именует себя «недомерком» и «перекресточником», постоянно блуждающим человеком, что всегда в пути:

«Одному даны в жизни пути, другому перекрестки, лишь соединяемые недолгими дорогами. Я такой перекресточник. Я заглядывался на развилиях дорог, на перекрестках — и свертывал направо, налево. Свертывал с пути? Нет. Я и до сих пор не знаю, где лежал мой путь. Я не в сторону сворачивал, — я просто сворачивал. И шел — до нового перекрестка, до нового поворота… Какой-то и в этом есть путь. Куда-то и он ведет. Но это не мне знать.

Я — перекресточник. Недомерок и в дороге, как всюду»43.

Выразительная метафора, которую можно распространить как на фигуры Лескова и Леонтьева в восприятии Дурылина, так и на него самого.

6. Выводы