"Поворотные моменты" в культурной эволюции древнего населения Приморья

Автор: Вострецов Ю.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 (37), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522543

IDR: 14522543 | УДК: 903

Текст статьи "Поворотные моменты" в культурной эволюции древнего населения Приморья

Культурная эволюция человека – многолинейный и неравномерный процесс, в котором отмечаются периоды быстротечных изменений разного характера. Обычно их называют поворотными моментами. Этот термин больше описывает явления, чем их объясняет. Накопленные данные по древней истории населения Приморья позволяют выделить несколько периодов, когда происходила быстрая смена систем жизнеобеспечения, культурных традиций, населения, которые мы можем охарактеризовать как “поворотные моменты”. Эти изменения особенно ярко проявились в прибрежных районах, где сталкивались группы морских охотников-собирателей-ры-боловов с земледельцами. Один из таких районов – залив Петра Великого и континентальные территории по его обрамлению. Так почему же возникают ситуации, когда культурная эволюция человека меняет свою траекторию и темпы? Мы попробуем дать объяснение некоторым из этих явлений в экологической парадигме.

Экологические и культурные изменения в Приморье в среднем голоцене

Рассматривая культурную эволюцию населения на территории Приморья в течение среднего и начала позднего голоцена, мы можем выделить четыре крупных временных интервала, расцениваемых как “поворотные моменты”, когда происходили события, связанные с изменением культурных традиций и сложным взаимодействием древних культур, основанных на морских и земледельческих адаптациях. Следует подчеркнуть, что на археологическом материале процесс взаимодействия различных адаптаций можно проследить именно в периоды значительных, если не сказать катастрофических, природных изменений. Переходя к реконструкции, необходимо учитывать два обстоятельства. Во-первых, экологические изменения в первом и третьем интервалах не были так значительны, хотя и они отразились на траектории культурной эволюции древнего населения Приморья. Во-вторых, накопление археологических данных происходит неравномерно как в количественном, так и в качественном отношении, поэтому мы располагаем неравнозначной информацией по изучаемым временным интервалам. Все это отразилось на реконструкции событий, предлагаемой в данном исследовании, которое не только дает их интерпретацию, но и намечает пути дальнейшего поиска.

Первый интервал приходится на период 5 400– 5 200 л.н., второй – 4 700–4 300, третий – 3 600–3 300, четвертый – 2 500–2 200 л.н. Все они связаны с похолоданиями климата и падениями уровня моря. Причем второй и четвертый интервалы были наиболее катастрофичны для древнего населения во многих районах мира [Вострецов, 2005].

Экологические изменения в прибрежной и континентальной зонах

Согласно палеогеографическим реконструкциям А.М. Короткого [1994; Первые рыболовы…, 1998,

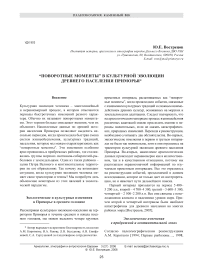

Рис. 1. Изменение климата, растительности и уровня Японского моря в голоцене Приморья (по: [Первые рыболовы…, 1998, гл. 1]).

а – уровень моря; б – средняя температура августа; в – среднегодовая температура; г – средняя температура января; д – среднее кол-во осадков.

1 – 4 – сосново-дубовые леса с включениями березы и ольхи на отметке 2,4 тыс. л.н.; 5 – дубово-широколиственные леса с обильным включением березы; 6 – хвойно-широколиственные, дубово-березовые и березово-ольховые леса; 7 – полидоминантные широколиственные леса; 8 – березово-ильмовые леса с элементами холодолюбивой растительности; 9 – березово-широколиственные леса; 10 – березово-ильмовые леса в ассоциации с ольхой и кустарниковой березой; 11 – березово-ильмовые и березово-ольховые леса с элементами лесотундры.

гл. 1], мы можем отметить следующие экологические изменения, происходившие во втором и четвертом интервалах, как наиболее изученных (рис. 1). В прибрежной зоне после теплой атлантической фазы при переходе к суббореальной, 4 700–4 300 л.н., произошло похолодание климата и падение уровня моря на 6–7 м, т.е. до отметки на 3–4 м ниже современного. Регрессия послужила причиной силь- ных ландшафтных изменений в прибрежной зоне. Исчезли многочисленные лагуны, небольшие заливы, и береговая линия существенно выровнялась. В интервале 2 500–2 200 л.н. также произошло короткое, но резкое и значительное похолодание климата и уровень моря упал до отметки на 1,5 м ниже современного, что привело к исчезновению лагун, образованию морских террас, иссушению болот и образованию аллювиальных равнин в долинах рек. На прилегающих к этой зоне территориях в течение рассматриваемых временных интервалов происходило усиление континентальных климатических черт: зимы становились более холодными, лето – более сухим и холодным. Количество осадков уменьшалось. Засухи в первую половину лета становились сильнее. Происходил спад агроклиматических ресурсов.

Таким образом, во-первых, экологические изменения в течение второго интервала походили на те, что происходили в четвертом. Во втором интервале они были сильными или катастрофичными, но протекали медленно, в четвертом – не такими значительными, но происходили очень быстро, оставляя населению меньше времени для поиска и выбора адаптивных решений. Во-вторых, в течение обоих интервалов ландшафтные изменения разрушали привычную ресурсную базу морских охотников и рыболовов. Прибрежная зона становилась более привлекательной для земледельцев, поскольку повышенная влажность на побережье сглаживала пагубное влияние засух на культивирование растений. При этом неблагоприятные для человека природные изменения в береговой зоне происходили раньше и были ощутимее, чем на прилегающих к ней территориях. В обоих случаях формировались условия, приводившие к вытеснению избыточной части земледельцев из континентальных районов в прибрежные.

Первый и третий временные интервалы характеризуются аналогичными вышеописанным тенденциями экологических изменений, отличия заключаются в интенсивности этих изменений и различии исходных ситуаций.

Изменения культурных традиций и систем жизнеобеспечения населения Приморья

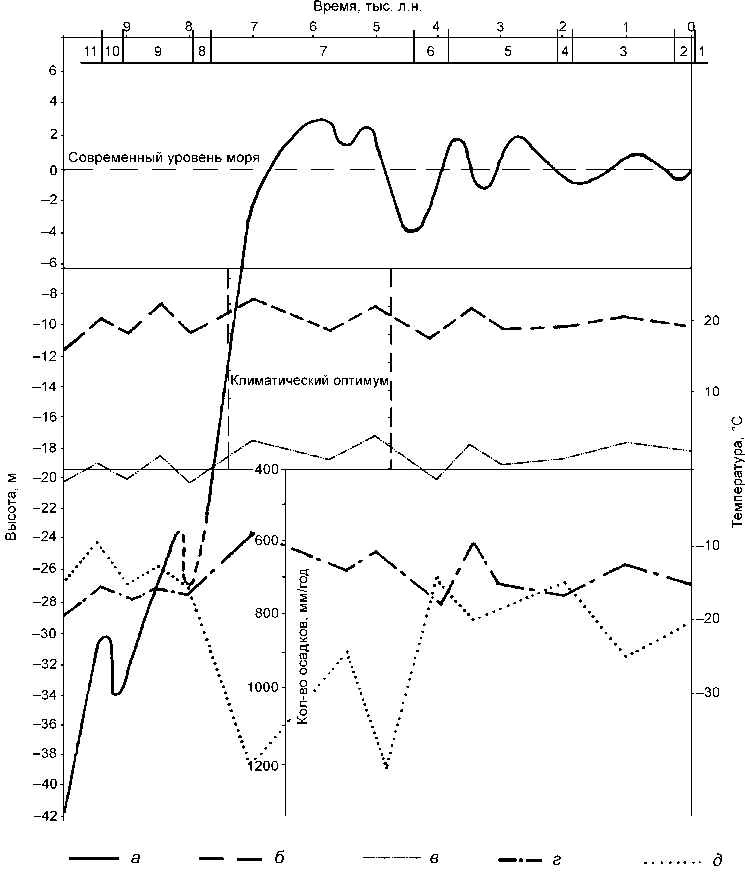

Примерно к 6 000–5 000 л.н., периоду пика атлантической трансгрессии, предшествовавшему первому интервалу, относятся ранние памятники бойсман-ской культуры как локально-хронологического варианта традиции гребенчатой керамики на морском побережье от зал. Ольги на востоке Приморья до севера Корейского п-ова [Первые рыболовы…, 1998, гл. 8]. На третьем этапе ее развития, приходящемся на максимум благоприятных условий потепления и предшествующем похолоданию первого интервала, происходила интенсификация культурных контактов бойсманцев, которые достигали среднего и нижнего Амура [Морева, 2005]. К этому же этапу относится наиболее ранний из известных примеров морской адаптации, ориентированной на использование лагунных и морских ресурсов, – Бойсмана-1 (рис. 2) [Первые рыболовы…, 1998, гл. 9; Вострецов, 2001].

Примерно в то же время в континентальных районах Восточной Маньчжурии существовали раннеземледельческие культуры, близкие к зайсановской [Вострецов и др., 2003].

Событие 1. В конце атлантического периода в голоцене в интервале 5 400–5 200 л.н. происходило небольшое похолодание климата и падение уровня моря (см. рис. 1). Эти события совпадают с концом третьего этапа эволюции бойсманской гончарной традиции, когда распространение данной культуры минимизировалось [Морева, 2005]. Те же экологические изменения, вероятно, инициировали продвижение ранних земледельцев в западные континентальные районы Приморья. Этот процесс, начавшийся в Северном Китае где-то в начале климатического оптимума голоцена (7 500 л.н.), был длительным [Алкин, 2000]. В Приморье наблюдается его конечный этап – появление и распространение групп населения с новой культурной традицией, которую мы назвали традицией веревочной керамики в рамках зайсановской культуры [Вострецов, 2005]. Мигранты принесли с собой новые технологии обработки камня и керамическую традицию, характер их расселения был иным, они также сформировали новую систему жизнеобеспечения, включавшую земледелие, т.е. новую адаптацию [Там же]. На поселении Кроуновка-1 ранние земледельцы с традицией веревочной керамики жили долго, более 500 лет (в стратиграфии памятника прослеживаются четыре этапа заселения). Они выращивали просо обыкновенное ( Panicum miliaceum ) и периллу ( Perilla sp.) (определения Е.А. Сергушевой). Кроме того, занимались охотой, рыбной ловлей и собирательством мелких речных улиток, маньчжурских орехов и желудей (последние служили ресурсом углеводов в случае неурожая проса). Но место для поселения было выбрано исходя именно из потребностей земледелия. Земли в средних течениях рек, впадающих в р. Раздольную, по оценкам почвоведа Г.И. Иванова [Андреева и др., 1984], самые плодородные в Приморье и соседних районах Маньчжурии.

Сосуществование двух групп населения, с земледельческой и рыболовно-охотничье-собирательской адаптациями, обитавших каждая в своей зоне, продолжалось до конца теплого атлантического периода голоцена.

Событие 2. После 5 000 л.н., на рубеже атлантического и суббореального периодов голоцена, началось значительное похолодание климата (см. рис. 1). Пик экологических изменений приходится на интервал 4 700–4 300 л.н. Они привели к повсеместной нехватке доступных ресурсов у бойсманского населения, что требовало адаптации системы жизнеобеспечения и всего социального поведения к новым условиям. Эта задача оказалась бойсманцам не под силу, вероятно,

Рис. 2. Годичный цикл жизнеобеспечения поселения Бойсмана-1 ок. 5 500 л.н. (по:[Первые рыболовы…, 1998, гл. 9]).

из-за быстротечности и значительности природных изменений. Так или иначе, мы наблюдаем затухание бойсманской культурной традиции после окончания атлантической фазы голоцена, ок. 5 000 л.н.

С похолоданием климата в начале переходного периода от атлантика к суббореалу население континентальных районов Приморья, включая долину р. Кроуновки (Кроуновка-1), начинает расселяться в разных направлениях. На побережье зал. Петра Великого ранние земледельцы с традицией веревочной керамики о ставили памятники Рыбак-1 [Гарковик, 2003], Бойсмана-2 [Морева и др., 2002], Зайсановка-7, По сьет-1; на южном берегу оз. Ханка – Лузанова сопка-2 [Попов и др., 2003]; на восточном побережье Приморья – Устиновка-8 [Кру-пянко, Табарев, 2004].

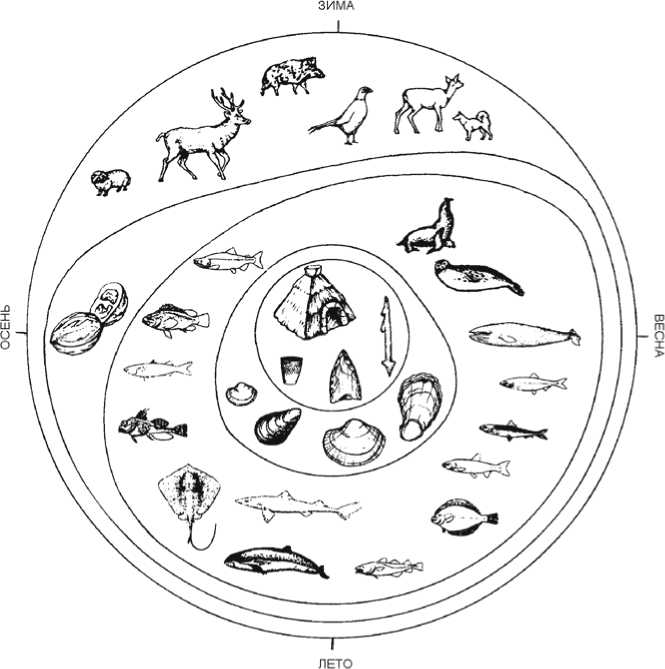

В интервале 4 700–4 500 л.н., когда экологические изменения достигли своего пика, на песчаной косе, отделявшей палеолагуну в устье р. Гладкой от бух. Экспедиции, уже существовало поселение Зайсановка-7. Его обитатели сформировали новую систему жизнеобеспечения, основанную на эксплуатации морских ресурсов (рис. 3). Они ловили рыбу в течение всего года (26 видов – определения А.В. Епифановой и Л.Н. Беседнова), собирали моллюсков, охотились на наземных и морских млекопитающих, а также перелетных птиц. Углеводная компонента диеты обеспечивалась собирательством желудей, маньчжурских орехов и лещины, которые запасались до следующего урожая в больших ямах. Кроме того, жители поселка собирали виноград, черемуху, бархат. На памятнике обнаружены многочисленные косвенные свидетельства земледелия – ручные плуги (карэ), мотыги, жатвенные ножи, терочники, аналогичные известным по материалам поселений земледельцев того времени в Маньчжурии и Корее [Choe Chong Pil, 1990; Вострецов и др., 2002].

Таким образом, выбор места для поселения и реконструированный годичный хозяйственный цикл свидетельствуют о том, что обитатели неолитического поселка Зайсановка-7 создали ок. 4 500 л.н. на побережье систему жизнеобеспечения, основными стабилизирующими компонентами которой были прибрежное морское рыболовство, собирательство желудей и частично охота.

Рис. 3. Годичный цикл жизнеобеспечения поселения Зайсановка-7 ок. 4 500 л.н.

Впоследствии земледельцы, носители зайсанов-ской культурной традиции в различных ее вариантах, расселились по территории всего Приморья [Вострецов, 2005]. Обращаясь к региональным данным, мы видим, что с рубежом атлантик–суббореал коррелирует, по самой распространенной в Японии хронологической шкале, переход от раннего дзёмона к позднему [Аikens, Higuchi, 1982; Rowley-Conwy, 1984]. На соседнем с Приморьем Корейском п-ове на данном рубеже фиксируется переход от раннего неолита к позднему в северной его части [Ким Ёнган, Сон Рянгу, 1991; Со Кук Те, 1986] и к среднему в южной [Им Хёдже, 1988]. При этом отмечаются значительные изменения в системах жизнеобеспечения [Чхве Джонпхиль, 2001]. В некоторых районах Северного Китая также обнаружены свидетельства драматических социальных изменений, происходивших после 4 600 л.н. [Ren Shinan, 2001]. В интервале от 5 000 до по меньшей мере 4 300 л.н. культивирование риса из континентальных районов Китая распространилось на юго-восточное побережье [Tialong Jiao, 2004].

Насколько значительными были природные изменения на рубеже атлантик–суббореал, можно судить по адаптивным реакциям населения других районов мира. Так, на южном и северном побережьях Перу с этим временем связан переход к раннему земледелию [Башилов, 1999].

Событие 3. В суббореальный период, начало которого характеризуется потеплением климата, в континентальных районах Приморья земледельческая адаптация продолжала существовать у более поздних носителей зайсановской культуры, оставивших приханкайскую группу памятников: поселения Но-воселище-4 (нижний слой), Кроуновка-1 (раскопки А.П. Окладникова), Реттиховка-геологическая, Мустанг-1, Боголюбовка-1, Анучино-14. Ухудшение агроклиматических условий в результате похолодания климата в интервале 3 600–3 300 л.н. обусловило миграцию части населения континентальных районов на побережье Южного и Юго-Восточного Приморья, о чем свидетельствует восточная группа приханкай-ских памятников, таких, как Евстафий-4, Сопка Большая [Яншина, 2001, 2003; Вострецов, 2005]. Кроме того, к этому периоду относится появление марга-ритовской археологической культуры на побережье Восточного Приморья. Все известные даты маргари-товских памятников (Глазковка-2, Евстафий-Олег-1,

Преображение-1, Заря-3, Монастырка-3) соотносятся с данным интервалом [Яншина, Клюев, 2005]. С этой культурой мы, вслед за ее первооткрывателями [Гар-ковик, 1967; Андреева, 1970], связываем переход к эпохе бронзы. Вполне вероятно, что в эпоху палеоме-талла сохранились в укромных местах земледельческие группы населения, оставившие приханкайские памятники, датируемые концом данного интервала и последующим временем.

В континентальном и прибрежном Перу с интервалом 3 400–3 200 л.н. [Массон, 1970] или несколько более поздним временем (ок. 3 000 л.н.) связывается распространение маиса и новой культурной традиции.

Итак, с тремя рассмотренными интервалами связаны появление различных групп населения и первая стадия распространения земледелия в Приморье [Вострецов, 2005], которая продолжалась примерно до наступления раннего железного века, т.е. до 2 500 л.н.

Событие 4. С интервалом 2 500–2 200 л.н. связана вторая стадия распространения земледелия в Приморье. Примерно с V в. до н.э. в континентальных районах Приморья, в зоне современной границы КНДР и Китая, существовала кроуновская (туанцзе) археологическая культура (летописные племена воц-зи). Кроуновское население представляло собой сельские сообщества без заметной социальной стратификации. Они выращивали просо, ячмень и пшеницу [Янушевич и др ., 1990; Вострецов, 1987; Vostretsov, 1999; Вострецов, 2005], используя грядковую систему земледелия, следы которой обнаружены на поселении Кроуновка-1 в 2003 г.

Начиная с VIII в. до н.э. в прибрежной зоне Южного Приморья, включая территорию современной пров. Сев. Хамгён (КНДР), обитали носители янковской археологической культуры. Их система жизнеобеспечения базировалась на широкой эксплуатации морских ресурсов. В то же время на небольшом удалении от побережья или на тех его участках, где влияние моря было не таким выраженным, определенную роль играло культивирование проса и ячменя. Численность и плотность янковского населения достигала максимума в прибрежной зоне [Андреева и др., 1986]. По сравнению с кроуновским, это население имело более сложную социальную организацию (различные размеры и структура жилищ).

В конце IV – начале III в. до н.э. резкое похолодание климата и падение уровня моря подорвали экономику носителей янковской культуры. С этого времени началось постепенное расселение избыточной части земледельцев-кроуновцев в прибрежные районы Южного и Юго-Восточного Приморья. Они ассимилировали часть янковского населения. С миграцией носителей кроуновской культуры связаны изменение их систем жизнеобеспечения и рассе- ления, спад в материальной культуре и уменьшение плотности населения на освоенных землях. Это была цена, которую они заплатили за адаптацию к новым условиям [Vostretsov, 1999]. Примерно к рубежу эр кроуновцы заселили всю прибрежную зону за исключением побережья на территории современного Ха-санского р-на, где морские ресурсы оказались более устойчивыми и разнообразными и янковское население продолжало существовать.

Наблюдается определенное совпадение природных изменений, исходных ситуаций и времени экспансии земледельцев на севере (кроуновская культура) и на юге (культура яёй) бассейна Японского моря [Akazawa, 1982; Vostretsov, 1999], результатом которой было распространение “продвинутых” систем земледелия, успешно конкурировавшего с высокоразвитыми морскими экономиками. Именно с этого времени земледелие начало доминировать в экономике региона, что впоследствии составило основу экономических и социальных изменений, создавших базу для образования ранних государств.

Обсуждение и выводы

Рассмотрев четыре временных интервала, с которыми мы связываем “поворотные моменты” в культурной эволюции населения Приморья и соседних районов бассейна Японского моря, видим определенное сходство в экологических ситуациях, обусловленных похолоданием климата и падением уровня моря, с одной стороны, и в вызванных ими социокультурных событиях – с другой. Наиболее явно эти последствия наблюдаются во втором и четвертом интервалах и прослеживаются во многих регионах мира, что связано с более значительными экологическими изменениями планетарного характера [Вострецов, 2005]. Все “поворотные моменты” совпадают с появлением новых культурных традиций и адаптаций, а первый, второй и четвертый – еще и с экспансией земледельцев.

В распространении земледелия в Приморье выделяются два этапа. Начало каждого их них было связано с изменением экологической ситуации (ок. 5 300 и 2 300 л.н.). Похолодание климата и падение уровня моря приводили к деградации морских систем жизнеобеспечения и депопуляции прибрежных районов, что создавало условия для проникновения на побережье новых групп населения, иных культурных традиций и систем жизнеобеспечения. Эти группы, адаптированные к земледелию, неизбежно взаимодействовали с теми, кто занимался морским промыслом в приморских районах. Возникает вопрос: почему земледельческие адаптации в конце концов победили и начали доминировать в регионе со второго этапа? Попытаемся предложить объяснительную модель взаимодействия морских и земледельческих адаптаций на рубежах атлантик–субборе-ал и суббореал–субатлантик голоцена, когда происходила смена культурных традиций.

Мы уже показали, что причиной культурных изменений во втором и четвертом “поворотных моментах” были миграционные процессы [Vostretsov, 2004]. Необходимо понять, почему происходили миграции, а не культурные трансформации? На наш взгляд, наиболее перспективно искать объяснения в области сравнения плотности континентального населения с земледельческой адаптацией и прибрежного с морской адаптацией, а также сложности их социальной организации. Мы знаем, что какое-то время эти группы сосуществовали в пределах своих ареалов.

Как известно из этнографических данных, плотность и численность населения прибрежных районов выше, чем родственных им континентальных жителей [Yesner, 1980]. Концентрация археологических памятников на побережье Приморья в несколько раз превышает таковую во внутренних районах. Кроме того, прибрежные обитатели с морской адаптацией часто отличаются и более сложной социальной структурой, и воинственностью, что связано с высокой плотностью населения и конкуренцией за ресурсы [Ibid].

Таким образом, в стабильной ситуации континентальные группы земледельцев вряд ли могли заместить путем простой территориальной оккупации прибрежное население с морской адаптацией, которое явно превосходило их по численности и сложности социальной организации. Для выживания гораздо выгоднее было не вступать в прямые конкурентные отношения и сосуществовать на отдельных территориях, что мы и наблюдаем в конце атлантического периода. Иная ситуация складывалась, когда в результате похолодания и регрессии уровня моря сужалась ресурсная база. Давление среды испытывали как континентальные, так и прибрежные жители, что заставляло их искать какие-то адаптивные решения, связанные с поиском недостающих или альтернативных ресурсов. Но и тогда континентальное население вряд ли было способно оккупировать прибрежные территории с их обитателями. Оккупация могла состояться только в том случае, если бы эти районы в какой-то степени обезлюдели.

Наиболее универсальная экологическая причина депопуляции – разрушение привычной ресурсной базы. Основным фактором ее разрушения в прибрежной зоне было падение уровня моря в результате похолодания. Известно, что эти экологические события в переходный период от атлантика к суб-бореалу (4 900–4 300 л.н.) и в начале субатлантика (2 200–2 100 л.н.) голоцена предшествовали культур- ным изменениям на юге Приморья. Археологические данные (заселение тех же мест, разница в датах, стратиграфия) подтверждают, что континентальные группы переселились в прибрежные районы, когда те уже в основном обезлюдели.

Таким образом, по имеющимся данным можно определить некоторые универсальные характеристики модели проникновения земледелия в береговые зоны:

– земледелие распространяется на новые территории после и в результате каких-либо экологических стрессов, которые разрушают ресурсные базы и системы жизнеобеспечения и приводят к депопуляции;

– его продвижение на освободившиеся территории происходит быстро и имеет волнообразнопульсирующий характер [Первые рыболовы…, 1998, гл. 8];

– появление земледелия связано с приходом нового населения с иной, более устойчивой культурной традицией жизнеобеспечения.

Все эти черты мы наблюдаем как в Приморье, так и в Японии во втором и четвертом интервалах.