Повторные исследования святилища Суруктах-Хая (Якутия): первые результаты и перспективы

Автор: Максимова М.В., Пеньков А.В., Шараборин А.К., Жирков Э.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 (50), 2012 года.

Бесплатный доступ

Святилище Суруктах-Хая на р. Мархе (Якутия) после экспедиций А.А. Саввина в 1939 г. и А.П. Окладникова в 1941 г. долгое время не подвергалось повторным исследованиям. Вполне удовлетворительная сохранность его росписей (в отличие от большинства писаниц средней Лены) позволила эффективно провести в августе 2011 г. дополнительное изучение этого выдающегося памятника главным образом путем фотофиксации с помощью цифровой фототехники.

Якутия, святилище, наскальное искусство, фотофиксация, сохранность памятника, факторы разрушения писаниц, достоверность графических копий

Короткий адрес: https://sciup.org/14522922

IDR: 14522922 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Повторные исследования святилища Суруктах-Хая (Якутия): первые результаты и перспективы

В августе 2011 г. сотрудниками Музея археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) были проведены полевые исследования святилища Суруктах-Хая (в переводе с якутского «писанная скала» или «скала с письменами») на р. Мархе – левом притоке Лены. За время экспедиции накоплен обширный материал (фотографии, описания, замеры, контрольные графические копии) по этому уникальному памятнику наскального искусства Якутии.

Начало научному изучению святилища было положено в августе 1939 г. якутским этнографом А.А. Саввиным. В ходе рекогносцировки ленских писаниц, выполненной им «тщательно и с большой энергией» [Окладников, Запорожская, 1972, с. 7], исследователь описал священную скалу, многочисленные рисунки, жертвенные места, зафиксировал фольклорные материалы и расспросные сведения о скале и соответствующих поверьях [Саввин, 1940, с. 29]. К сожалению, отчет А.А. Саввина остался лишь в рукописи; обширные цитаты из нее опубликованы в монографии А.П. Окладникова и В.Д. Запорожской [1972, с. 8–9, 78–79].

Летом 1941 г. на Суруктах-Хая работала Ленская историко-археологическая экспедиция в составе: А.П. Окладников, В.Д. Запорожская, И.И. Барашков. Материалы этих исследований в полном объеме были приведены в монографии [Окладников, Запорожская, 1972, с. 16–31, 78–88, 125–132]. До ее выхода публиковались лишь общий вид писаницы и отдельные изображения [Окладников, 1949, табл. XII; XV, 1 ; 1955, с. 101, рис. 29; с. 166, рис. 54].

После выхода в свет монографии А.П. Окладникова и В.Д. Запорожской в изданиях воспроизводились наиболее эффектные графические материалы, относящиеся к святилищу на Мархе (см., напр.: [Алексеев, Пеньков, 2006, рис. 9, 10, 12; Ларичев, 2008, рис. 1–4, 6, 8]). Ученые характеризовали святилище как «выдающийся памятник наскального искусства северной тайги» [Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2005, с. 292], «на удивление целостный объект духовной культуры Ленского края» [Ларичев, 2008, с. 170] и др., называли

Суруктах-Хая «живописной», «впечатляющей», «уникальной», «загадочной», «таинственной» скалой. Однако с 1941 г. до начала XXI в. памятник не изучался специалистами. С точки зрения профессионалов, исследования Суруктах-Хая не могли дать сколько-нибудь значимой новой информации, которая оправдала бы приложенные усилия и существенные затраты. Это ошибочное мнение основывалось, в частности, на заключении исследователей о том, что «на всех писаницах Средней Лены не сохранилось сколько-нибудь целых скальных плоскостей с рисунками, все они подверглись интенсивному разрушению» [Алексеев, Кочмар, 2003, с. 111]. Кроме того, зарисовки В.Д. Запорожской, сделанные в ходе экспедиции в 1941 г. [Окладников, Запорожская, 1972, с. 125–132, табл. 19–27], были сочтены исчерпывающими, не подлежащими коррективам и дополнениям. Так, В.Е. Ларичев отмечал: «Мархинские материалы – превосходного качества источник» [2008, с. 170], и отвергал «сомнения в точности работы копииста, который фиксировал на бумаге каждую деталь» [Там же, с. 175].

Ситуация кардинально изменилась в 2009 г., когда святилище Суруктах-Хая на Мархе посетил известный в Якутии путешественник и фотограф-любитель предприниматель Е.П. Макаров. Он передал Музею археологии и этнографии СВФУ комплект сделанных им фотографий и право на использование этих материалов в научных и музейных целях [Макаров, 2010, с. 105]. Благодаря Е.П. Макарову у нас появилась возможность оценить состояние скалы и рисунков на скальных плоскостях [Максимова, 2011, с. 162–164], спланировать экспедицию для повторного изучения в 2011 г., выделить основные проблемы и методы их разрешения.

Цель настоящей публикации, в которой впервые обобщаются итоги экспедиции 2011 г., – обсудить вопросы сохранности скальных плоскостей с изображениями, достоверности широко известных копий, выполненных в 1941 г., а также принципиально новые результаты последних исследований. Уточнения требуют и сведения о местоположении объекта исследований и о структуре скального субстрата, предопределившей многие особенности святилища.

Общая характеристика объекта

Святилище Суруктах-Хая находится на левом берегу Мархи*, в 22 км ниже по течению от устья р. Намал-джылах – правого притока Мархи, по которому наш отряд сплавлялся на лодках к месту работ. Расстояние

*Это отмечал и А.А. Саввин [1940, с. 10], но в работе А.П. Окладникова, В.Д. Запорожской указывалось, что скала находится на правом берегу реки [1972, с. 16].

до места впадения Мархи в Лену по прямой линии 59 км, с учетом многочисленных излучин – ок. 150 км. Координаты объекта ( по GPS-навигатору (в системе WGS–84)): 61о05′0,8″ с.ш. и 122о53′8,41″ в.д.

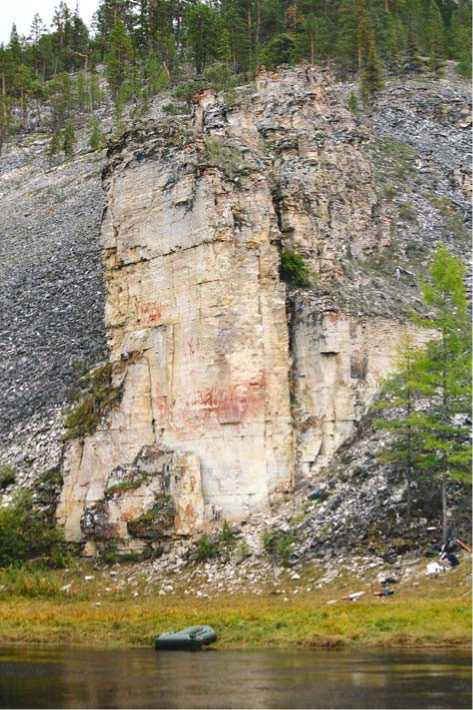

Скальная гряда, сложенная кембрийскими известняками с субгоризонтальным залеганием слоев, фиксируется в центре речной излучины и прослеживается вдоль правого борта ручья* и соответствующего распадка (рис. 1). На высоте 17–18 м гряда вздымается от берега Мархи в юго-восточном направлении, здесь ее ширина составляет 6–13 м, затем гряда меняет простирание на восточное, протягивается еще на 26–28 м и сужается до 5–1,5 м. Высота залесенной поверхности террасы, замеренная в 260 м от реки, составляет 90 м, до следующей (ниже по течению) гряды на левобережье ее отделяют 560 м. Все эти скальные гряды сложены выветренными известняками, образующими типично «руинный» рельеф. Формы выветривания хорошо видны на фотографиях общего вида скальной гряды (рис. 1) и общего вида утеса с наскальными изображениями (рис. 2, правый верхний угол). Последняя из вышеупомянутых фотографий иллюстрирует также особенности эрозии скалы, которые способствовали сохранению росписей. Довольно широкая (0,8–1,2 м) промоина сформировалась по субвертикальной трещине (разлому) северо-восточного – юго-западного простирания. Судя по сглаженным, отполированным водой стенкам, эта промоина в значительной мере дренирует водораздел скальной гряды. По направлению к этому водостоку скошена вершина утеса: высота его северо-восточного края 21,0 (23,6) м**, а юго-западного – 16,9 (19,5 м). Высшая точка всей гряды находится на высоте 29,7 (32,3) м. Дождевые и талые воды, если учитывать характерные следы водной эррозии, стекали по юго-западной («торцевой») части утеса и по примыкающему флангу обращенной к реке «лицевой» (по А.А. Саввину), или «фасадной» (по А.П. Окладникову) стороне утеса. Противоположный (северо-восточный) фланг и центральная часть этой отвесной стены почти не подверглись размывам.

Структуру скального субстрата святилища Су-руктах-Хая сформировали две системы субвертикальных трещин. Первая из них, простирающаяся по линии СВ – ЮЗ, представлена уже упомянутой широкой и глубокой промоиной, которая с юго-юговосточной стороны обособляет это экзотическое об-

Рис. 1. Общий вид скальной гряды с «руинным» рельефом на левобережье Мархи.

разование, именуемое в литературе «скальным выступом», «изолированным живописным останцем», «столбом», «башней», «священной горой» и т.д. Параллельно этому разлому фиксируется серия трещин, проявленных с разной интенсивностью (глубина, ширина и пр.). Из этой серии выделяются три четко выраженные трещины, контролирующие локализацию как групп изображений, так и жертвенных мест.

Первая из указанных трещин (рис. 3, правый край) разделяет скальные блоки 1 и 2 (толщина блоков ок. 1,5 м, т.е. крайне незначительная по сравнению с высотой (17–21 м) и шириной (8–9 м)). По наблюдениям А.А. Саввина [1940, с. 12], подтвержденным позднее А.П. Окладниковым [Окладников, Запорожская, 1972, с. 79], именно в этой трещине было зафиксировано «около 80 старинных стрел». Два костяных наконечника найдено здесь и нами. Блок 3 представляет собой очень тонкую скальную плиту: от 20–18 см в верхней части до 10 см и менее – в нижней (рис. 3, левая часть). При этом значение этого миниатюрного блока-плиты велико: на его плоскости, обращенной к ССЗ, имеется несколько групп изображений (см. таблицу ), еще две фигуры изображены на торце («щеке») этого скального блока, обращенном на ЮЗ. Верхний торец блока 3 на высоте 10,8 (13,4) м образует узкую ступеньку; возможно, именно она помогла древним художникам создать самую верхнюю композицию. Блок 4 с верхней площадкой на высоте 10,1 (12,7) м утончается снизу вверх – от 2–2,5 до 0,5–0,4 м. Он также мог использоваться создателями писаницы для работы. Блок 5 (на рис. 3 к блоку приставлена крайняя

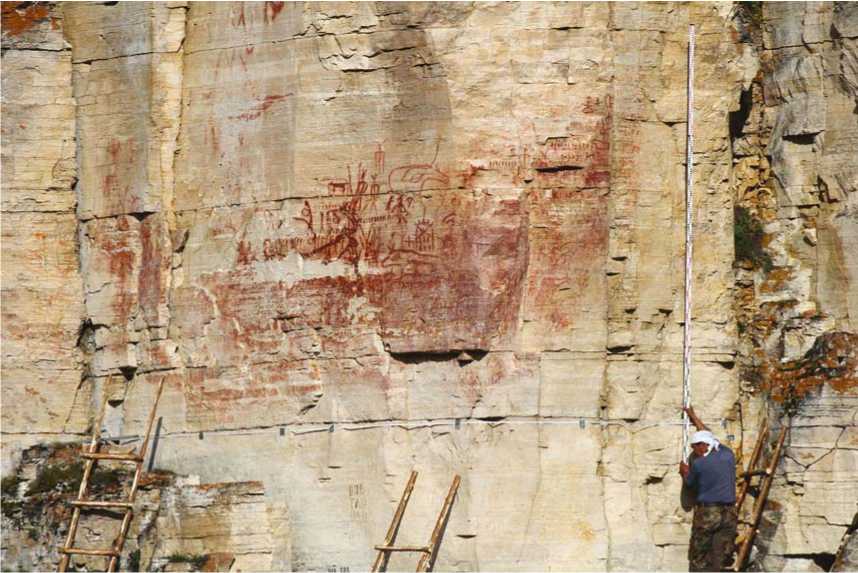

Рис. 2. Общий вид скалы Суруктах-Хая с многочисленными наскальными росписями и жертвенниками.

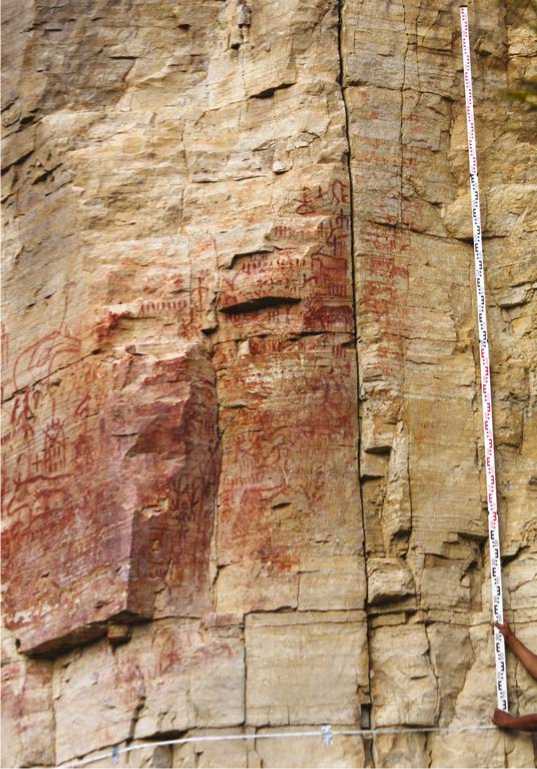

Рис. 3. Рабочий момент исследований писаницы в 2011 г.

Группы наскальных изображений писаницы Суруктах-Хая

Группирование наскальных росписей Суруктах-Хая

Предварительно нами выделено 16 групп наскальных изображений. Это группирование в основном аналогично тому, что было намечено А.П. Окладниковым (четыре «топографические группы», «восемь композиций», «ярусы изображений» и т.д.), поэтому в таблице, которую мы приводим в настоящей статье, в отдельной графе указывается соответствие каждой группы подразделениям А.П. Окладникова (см. таблицу ). Основные критерии выделения групп: степень обособленности в пространстве, соответствие тому или иному элементу структуры скального субстрата, характер микрорельефа скальной плоскости, экспозиция и угол наклона плоскости, геометрическая доминанта композиции (вектор размещения отдельных изображений). Дополнительные критерии группирования: цвет и тон красителя, особенности освещения, размеры изображений, сюжетно-стилистические сходства и различия.

Гипсометрически выделенные группы распределяются по трем основным уровням («этажам»):

-

1. Верхний – от 11,1 (13,7) до 12,1 (14,7) м – только группа I (скальный блок 2).

-

2. Средний – от 9,1 (11,7) до 10,4 (13,0) м – группы II, III (блок 3), IV (ниша в блоке 3), V (блок 2).

-

3. Нижний – от 6,3 (8,9) до 8,4 (11,0) м – группы VI (блок 4), VII, VIII (блок 3), IX (блок 3, торец), X (блок 2), XI, XII, XIII (блок 2, торец), XIV (блок 1, торец).

К нижнему «этажу» примыкают реликты почти уничтоженного ныне комплекса изображений. На уровне 6,0 (8,6)–6,3 (8,9) м выделены две небольшие группы: XV (блок 2) и XVI (блок 2, включая горизонтальную подошву пласта-карниза). В последнюю группу объединены изображения, выполненные на взаимно перпендикулярных плоскостях, но демонстрирующие сюжетно-стилистическое единство (рис. 4, 5).

Исключением является группа V, изображения которой находятся на высоте 8,1 (10,7)–10,1 (12,7) м.

Эта композиция уникальна в нескольких аспектах: по размеру фигур (0,9–1,1 м), по геометрической доминанте (диагональной), по отсутствию уступов-ступеней, с которых могла бы быть расписана эта скальная плоскость (см. рис. 3, 6, 7). Сооружение очень высокой лестницы и рискованные действия на ней могли быть предприняты лишь с очень важной целью – например, изображения сакрального пантеона [Алексеев, Пеньков, 2006, с. 15–20].

Сохранность скалы и плоскостей с изображениями

Детальное сопоставление современных фотографий с зарисовкой и фотографией 1941 г. позволяет констатировать отсутствие заметных изменений контуров скалы. Следовательно, за 70 лет не произошло сколько-нибудь крупных обвалов. Подвергся разрушению лишь правый фланг блока 5: исчезли ступенчатые выступы (см.: [Деревянко, Закстельский, 2008, с. 99, фото]), разрушенные и унесенные, вероятно, ледоходами. Возможно, не обошлось и без «человеческого фактора»: эти глыбы мешали проникнуть в нижнюю часть трещины-жертвенника, поэтому охотники за сувенирами могли внести свой «вклад» в разрушение.

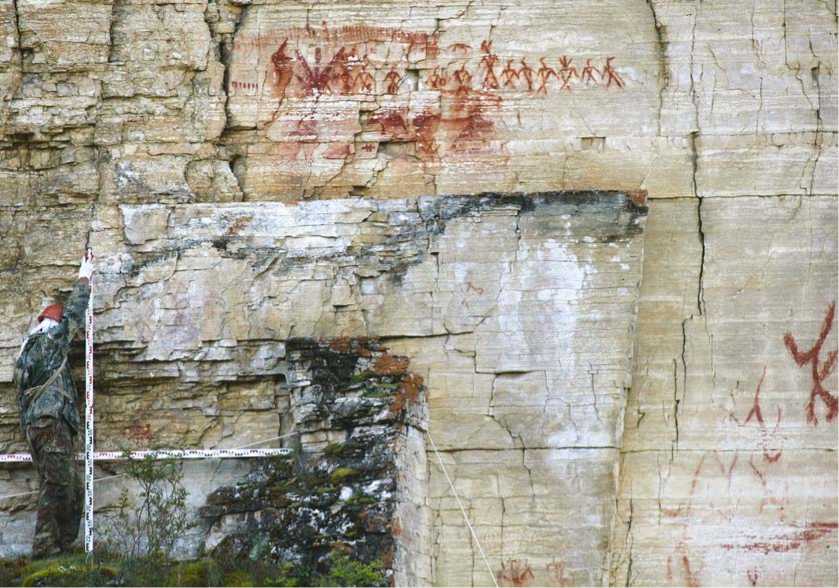

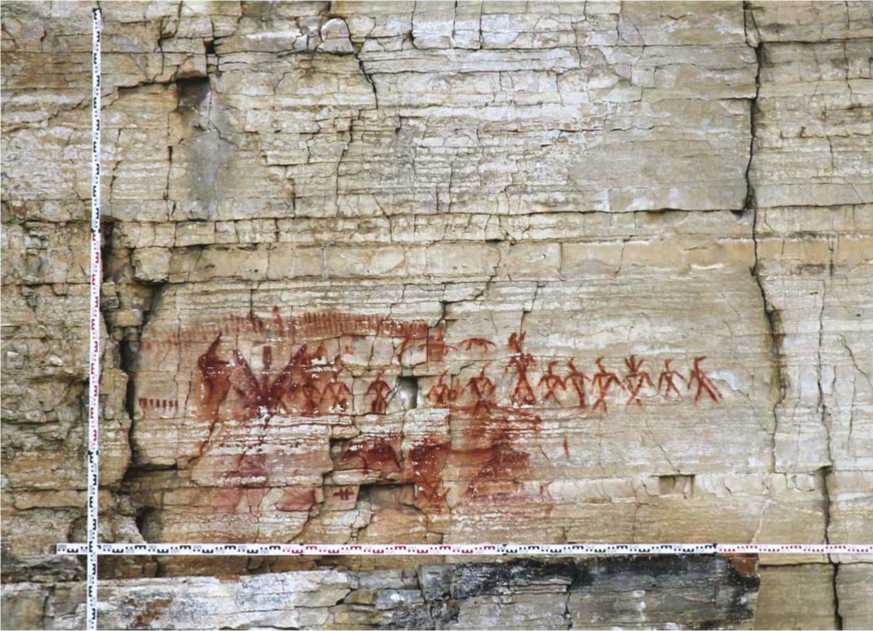

Что касается наскальных росписей, то единственный доказуемый вывал небольшого блока из зоны интенсивной трещиноватости, соответствующей центральной части самой верхней композиции с широко известной «шеренгой» из 14 антропоморфных фигур, привел к исчезновению пятой (считая слева направо) фигуры (рис. 8). Из пяти «ярусов» различных знаков, слагающих эту композицию, вышеуказанным образом поврежден только один (средний): на месте пятой фигуры, зафиксированной в 1941 г., зияет неглубокая трапециевидная ниша (высота 17 см, ширина 8–5 см). Что касается двух других ниш (одна треугольной формы (левее зооморфных изображений четвертого яруса), другая в форме вытянутого прямоугольника (разделяет два знака пятого, самого нижнего, яруса изображений)), то по некоторым признакам вывалы скальных блоков здесь произошли еще до создания наскальных росписей. Таким образом, степень сохранности верхней композиции, или группы I [Окладников, Запорожская, 1972, с. 126, табл. 20], вполне удовлетворительная, даже хорошая, если учитывать общее состояние большинства писаниц средней Лены.

Сопоставление фото группы Х (см. рис. 7, 9) с зарисовками 1941 г. [Там же, с. 128, табл. 23] позволило оценить динамику процесса десквамации поверхности скальной плоскости, при котором происходит «отшелушивание» тонкой (мощностью 2–3 мм) корочки

Рис. 4. Группы рисунков на правом фланге нижнего уровня: XI (в торцевой части блока 2, обособлена от группы XII благодаря крайне неровному микрорельефу), XII (находится также в торце блока 2, отделена от группы XI микрорельефом, отличается спецификой сюжета), XIII (отделена от XII трещиной, находится с нею под углом в 30° и отличается сюжетом), XIV (в торце блока I), XVI (на двух взаимно перпендикулярных плоскостях, в левом нижнем углу фото).

горной породы. Как показало сравнение белой полосы (зоны десквамации) на рис. 7 и пробела на графической копии данной композиции, площадь этой зоны уничтоженных росписей за 70 лет осталась практически неизменной; лишь на одном участке композиции полоса расширилась, но крайне незначительно. Сложнее оценить вред, нанесенный писанице за 70 лет явлениями «расплывания красок подтеками» [Там же, с. 78], т.к. на графических копиях это не отражено, а указания в тексте описаний недостаточно конкретны.

Разрушения, вызванные действиями человека, здесь, в отличие от других писаниц Якутии, незначительны: отмечены лишь несколько групп инициалов, оставленных в 1940–1980-е гг. у подножия скалы (на плоскости без древних изображений), и буквы, процарапанные поверх рисунков нижней композиции на боковом ребре скалы. Эти повреждения, конечно,

Рис. 5. Группа XVI (детализация).

Рис. 6. Группы рисунков верхнего и среднего уровней: I (вверху, в центре), II (справа от верхней части вертикальной рейки), III (просматриваются две антропоморфные фигуры под центром I группы), IV (ниша над центром горизонтальной рейки), часть V (нижний правый угол фото).

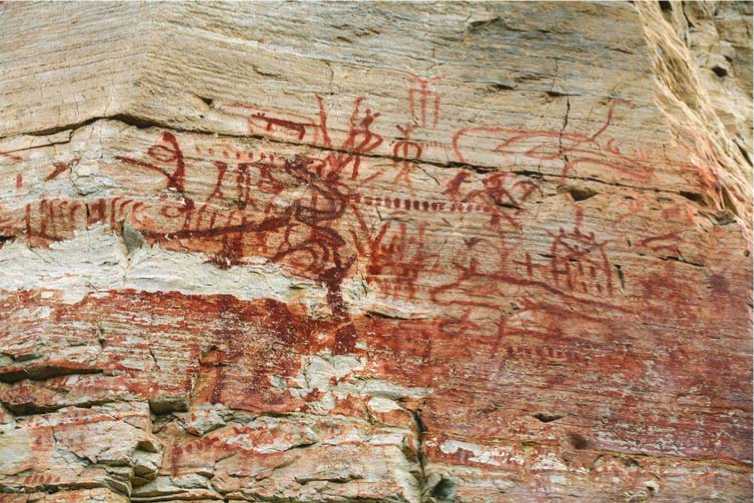

Рис. 7. Группы рисунков нижнего уровня: VI (крайняя слева, нанесена на плоскость блока 4, находящуюся под углом в 60° к плоскости блока 2), VII (в верхней ее части – три однотипные антропоморфные фигуры с трапециевидной головой), VIII (условно отделена от VII извилистой трещиной), IX (на торец блока две антропоморфные фигуры, обращенные вниз головой), X (одна из самых крупных и известных композиций писаницы, занимает центральную и правую часть фото).

Рис. 8. Группа I (длина 2,7 м, высота 1,0 см; каменная «антропоморфная фигура» в трещине правее вертикальной рейки размерами 0,7×0,25 м).

Рис. 9. Группа Х (детализация).

не сопоставимы с теми, которые имеются на средне-ленской писанице Чуран*.

Этнограф А.А. Саввин, проводивший в 1939 г. рекогносцировочные исследования на десяти писаницах средней Лены, обстоятельно описал различные виды разрушений памятников. Он считал главным фактором вреда деятельность людей [Окладников, Запорожская, 1972, с. 8]. Разрушение местным населением древних надписей А.А. Саввин объяснял: 1) традицией использования выскобленной из камня краски в качестве магического лекарства; 2) желанием проверить слухи, что надписи невозможно уничтожить, т.к. они пишутся духом; 3) стремлением воинствующих атеистов уничтожить суеверия. Среди писаниц, подвергшихся особенно сильным разрушениям со стороны «и добросовестных безбожников, и людей, глубоковерующих в магические средства, в существование духов» [Там же, с. 9], он отмечал и Суруктах-Хая на Мархе. По нашему мнению, сегодня местное население, видимо, стало бережнее относиться к древним писаницам, хотя особого уважения к памятнику со стороны старожилов мы не наблюдали. Святилище на Мархе пока спасает его удаленность от оживленных автодорог и судоходной реки, недоступность скальных обрывов; имеет значение также кризис туристической отрасли в республике. Но все это, конечно же, не может быть основанием для успокоения.

Достоверность копий 1941 года

Сопоставление фото группы I (см. рис. 8) с копией, выполненной В.Д. Запорожской [Окладников, Запорожская, 1972, с. 126, табл. 20], дает основание сделать следующие выводы:

-

1. Графические копии антропо- и зооморфных фигур, а также знаков-символов (их А.П. Окладников называл «птицевидными», «четырехлучевыми фигурами» и т.д.) безупречны. Вызывает восхищение качество работы художницы, впервые в сложных условиях, в тяжелое военное время зафиксировавшей древние шедевры мархинской писаницы.

-

2. Имеются неточности в воспроизведении черточек в самом верхнем ярусе композиции. Как указано в описании 1972 г., «эта сплошная горизонтальная полоса вертикальных черточек в середине прерывается антропоморфной фигурой». Антропоморфная фигурка, аналогичная по форме «центральной» (интенсивно осветленная и несколько меньшего размера), показана и на левом фланге этого ряда (см. рис. 8).

Вполне очевидно, что 70 лет назад исследователи не придавали значения количеству черточек. Оно

-

*Здесь поверх фигур бегущих лосей выбита крупная надпись: «132 отр. А.Н. 1950 г.».

-

3. Изображения верхнего яруса группы I в 1941 г. копировались явно «на глаз». Возможно, некие обстоятельства заставляли художницу торопиться. Этим можно объяснить неточности в передаче количества черточек, слагающих ряд, и формы этого ряда: субгоризонтальный, наклоненный лишь на левом фланге, на графической копии он представлен сильно изогнутым в нескольких секциях**.

-

4. На уровне двух нижних ярусов рассматриваемой композиции прослеживаются остатки наскальных рисунков, не нашедшие отражения в копиях 1941 г. Особый интерес представляет выявляемый здесь палимпсест: изображение крупной головы животного, контур которого перекрывается вверху ногами антропоморфной фигуры (седьмой слева), а внизу – спиной правой зооморфной фигуры из четвертого яруса (см. рис. 8).

разное на двух зарисовках – детальной [Там же, табл. 20] и схематической [Там же, табл. 26]. На первой: 23 + 1А (антропоморфная фигура) + 48 = 72, на второй: 22 + 1 (А) + 36 = 59. Нами выявлено следующее количество таких элементов (см. рис. 8): 2 + 1(А) + + 19 + 1(А) + 28 (или 29) = 51 (или 52). Подчеркиваем, что не может быть и речи о полной «стертости» каких-то элементов со скального полотна.

С появлением астроархеологической гипотезы подобные черточки и пятна в наскальных изображениях нередко стали рассматриваться как «счетные знаки», а группы таких знаков – как «календарно-астрономические записи»*.

В рамках данной статьи, разумеется, невозможно обсудить вопросы, касающиеся и других групп, каждая из которых зафиксирована цифровой фототехникой десятки раз: в различных ракурсах, при разном освещении и т.д.*** Отмеченные наблюдения касают- ся всей писаницы. Можно констатировать, что копии почти всех «фигуративных» изображений, выполненные в 1941 г., вполне достоверны. Неточности же относятся к деталям, которым 70 лет назад не придавалось научного значения.

Результаты экспедиции 2011 года

Повторное исследование писаницы предполагало, в частности, выявление изображений, не отмеченных предшественниками, а также неточностей в ранее сделанных и опубликованных копиях. Учитывая масштабность такого объекта, как Суруктах-Хая, следует признать, что полное освещение многочисленных дополнений и корректив возможно лишь в рамках серии публикаций или в монографии. В самом общем виде можно сформулировать следующие дополнения: 1) группы VI, XIV, XV – изображения, подвергшиеся интенсивным процессам выветривания и представленные преимущественно трудно читаемыми фрагментами, не зафиксированы отрядом А .П. Окладникова; 2) отчетливые и довольно интересные изображения (группы IV, IX, XVI) приурочены к специфическим структурным элементам скальных блоков (ниши, навесы, торцы), поэтому, возможно, не были скопированы в 1941 г.; 3) изображения, различные по степени отчетливости и значимости, находящиеся на периферии известных композиций, по неясным причинам не зафиксированы 70 лет назад (группы VII, VIII и др.).

Уточнения копий 1941 г. касаются изображений групп I и Х. В центре верхнего яруса ее изображений на копии 1941 г., рядом с линейной антропоморфной фигурой со звериной головой, приводится некая конструкция типа крупного лука [Окладников, Запорожская, 1972, с. 128, табл. 23]. На фотографиях 2009–2011 гг. отчетливо просматривается обращенная вниз головой антропоморфная фигура, у которой выписаны стопа и коленный сустав, шею и голову поверженного (очень длинноногого) человека попирает ногой более коренастый победитель со звериной головой (см. рис. 9).

В ходе повторного изучения писаницы измерялись азимуты экспозиции и углы наклона плоскостей с рисунками. По средним значениям этих замеров (см. таблицу ) можно сделать выводы: 1) преобладающая часть изображений нанесена на плоскости, обращенные на

ССЗ (группы I–V, VII, VIII, X, XV, XVI). Для писаниц на территории Якутии такая экспозиция плоскостей с росписями очень редка [Кочмар, Пеньков, Кнуренко, 1999, с. 217–222]. Возможно, высокая степень сохранности росписей на плоскостях указанных групп связана с почти строгой вертикальностью этих плоскостей (вплоть до отрицательных углов наклона); 2) несколько групп росписей имеют юго-западную (группы IX, XII, XIV) и западную (группы VI, XIII) экспозицию, как и на большинстве писаниц Якутии [Там же, с. 217–222]. По мнению А.П. Окладникова, «они нанесены были, очевидно, позднее… так как занимают на скале невыгодное по сравнению со всеми остальными рисунками место» [Окладников, Запорожская, 1972, с. 88]. В полевых условиях определены размеры фигур и их пропорции, анализ которых может дать дополнительную информацию о последовательности создания рисунков [Максимова, 2006]. От суждений об относительной и «абсолютной» хронологии росписей Суруктах-Хая пока целесообразно воздержаться до тщательного рассмотрения выявленных здесь палимпсестов и получения результатов анализа проб красителей.

Изучение высококачественных фотографий святилища Суруктах-Хая нами до экспедиции [Макаров, 2010, с. 102–106], позволило не только спланировать полевые исследования, но и обнаружить интересную особенность священной скалы, которая, на наш взгляд, проясняет: 1) критерии ее сакрализации; 2) причины, побудившие наносить изображения «у почти недоступной вершины, хотя внизу можно было без труда отыскать подходящие для рисования плоскости» [Ларичев, 2008, с. 168]; 3) чем обусловлены некоторые параметры знаковых записей в группе I изображений.

Обсуждаемая особенность запечатлена в левом верхнем углу фронтальной фотографии группы I (см. рис. 8). В глубокой вертикальной расщелине, проходящей северо-восточнее (левее) наскальных изображений, сочетание разнонаправленных пересекающихся систем трещиноватости сформировало иллюзию мощной антропоморфной фигуры с треугольным «туловищем», столбообразной «головой», расставленными «ногами». Упомянутая расщелина – одно из проявлений системы субвертикальных трещин, простирающихся с ССЗ на ЮЮВ. Трещины данной системы имеют довольно «прихотливый» характер: часто сужаются и расширяются, из прямолинейных превращаются в ступенчатые и криволинейные и т.д. (см. рис. 6, 8). Указанные особенности отличают эту систему трещиноватости от вышеописанной (простирание по линии СВ – ЮЗ), сформировавшей скальные блоки – носители древних росписей и жертвенные места: трещины и разломы ее выдержаны по ширине, образуют гладкие вертикаль- ные плоскости и т.д. Все это подтверждает высказанное в начале статьи положение о том, что структура скального субстрата во многом предопределила параметры святилища Суруктах-Хая.

Вернемся к иллюзорной антропоморфной «скульптуре». Она, несомненно, создана микротектониче-скими и эрозионными процессами без участия антропогенного фактора, хотя заслуживает внимания, возможно (?), выбитый знак (угол, обращенный вершиной вверх) в основании столбообразной «шеи», сливающейся с «головой». Трудно судить, имеет ли существенное значение упомянутый знак. Сама каменная фигура, мощно «выдвигающаяся» из недр скалы, возможно, была замечена древним художником. Для такого предположения имеются следующие основания: 1) первый (верхний) ярус изображений в левой части смещен от горизонтальной оси вниз (см. рис. 8) таким образом, что антропоморфные фигурки и символизирующие их черточки почтительно «припадают к стопам» каменного великана; 2) в облике 14 антропоморфных существ центрального (третьего) яруса изображений явно проступают некоторые черты «каменного идола» – треугольные туловища, расставленные ноги и т.д.; 3) крайняя слева антропоморфная фигурка изображена выходящей из-за крупной четырехлучевой графемы, которая еще задолго до появления фотографий Е.П. Макарова была отождествлена А.Н. Алексеевым и А.В. Пеньковым с древнекитайской пиктограммой шань – «гора» [2006, с. 40–42].

К представленным конкретным доводам можно добавить соображение общего характера: древними людьми «промоина в камне, расщелина, трещина в скале, пещера во спринимались как природные варианты рожающего лона» [Дэвлет М.А., Дэвлет Е.Г., 2005, с. 252]. Естественно предположить, что фигура каменного антропоморфного существа, застывшего в «рожающем лоне», ассоциировалась древними основателями святилища с родоначальником людей, мифическим предком. Таким образом, именно природная уникальность скалы могла определять выбор объекта для почитания и сакрализации. В этой связи следует обратить внимание на верхний знак группы V рисунков, который ранее был сопоставлен с древней китайской пиктограммой шан ди – «первопредок, первое и высшее существо» [Алексеев, Пеньков, 2006, с. 15–17].

Тезис о «башневидности» скалы (ее сходстве с храмом, колокольней и т.д.) как причине сакрализации едва ли заслуживает внимания: древний человек не мог видеть подобных архитектурных форм, поэтому сравнений такого рода у него быть не могло, да и живописных скальных останцов в окрестностях Суруктах-Хая не так уж мало! Важное значение могли иметь зрительные эффекты, связанные с солнечным освещением скалы в разное время. Эти эффекты многочисленны, разнообразны; они ошеломляют и завораживают даже современного человека, перенасыщенного всякого рода информацией. Безусловно, этот аспект исследований святилища нуждается в отдельном и обстоятельном описании. Если облик громадной скалы претерпевает поразительные трансформации (то как бы исчезает в слепящих лучах восхода, то словно подсвечивается изнутри, и рисунки становятся ярче), то вероятно, заслуживают внимания следующие предания, записанные среди местного населения в 1939 г. А.А. Саввиным: «…надписи на скале часто меняются, на месте старых появляются новые» [Окладников, Запорожская, 1972, с. 79], «…надписи начертаны могущественным духом, обитающим на этом утесе. Он представляется иногда в образе женщины-духа, хозяйки р. Мархи, а иногда в образе духа-хозяина леса Бай-Байаная» [Там же, с. 78]. Не связаны ли эти поверья с освещением скалы и наскальных росписей, изменением влажности, ракурсом взгляда? Разумеется, доказать реальность оптических эффектов и зрительных иллюзий нелегко. Заметим, однако, что Суруктах-Хая выгодно отличается от многих других подобных объектов: здесь А.А. Саввиным зафиксированы давние свидетельства не только о том, что феномены зрительных иллюзий наблюдались, но и о содержании этих явлений. По нашему мнению, примером «включения естественных особенностей фактуры скальной поверхности в изобразительный ряд» [Дэвлет М.А., 1998, с. 234] можно считать каменную антропоморфную фигуру на левом фланге группы I наскальных изображений Суруктах-Хая. «Соавторство с Природой» [Там же, с. 235] – меткая и емкая формула создания древних святилищ!

Обращал ли внимание на подобные природные феномены Суруктах-Хая А.П. Окладников? Эту тайну он унес с собой три десятилетия назад. Но случайно ли, что среди его многочисленных идей была высказана и такая: «Кто знает, может быть, сама природа своими творениями породила первого скульптора и первого художника?» [Деревянко, Закстельский, 2008, с. 181].

Заключение

Святилище Суруктах-Хая на Мархе достойно тщательного повторного изучения и находится в состоянии, позволяющем осуществить его. Знаменитая мархинская скала – объект не только уникальный и грандиозный, но и во многом парадоксальный. При первом и отдаленном взгляде на фасад утеса он кажется несокрушимым монолитом. При близком рассмотрении с флангов поражает относительная устойчивость этого экзотичного останца, со стоящего из нескольких вертикальных плит и пластин с чрезвы- чайно узким (в сравнении с высотой и шириной) основанием. Скальный останец в течение 70 лет (как показал эксперимент, поставленный самой историей изучения этого объекта) сохранился почти без существенных изменений для исследования наскальных росписей. Последние, к счастью, сохранили яркость и отчетливость, благоприятствующие фотофиксации с помощью современной цифровой техники.

Принципиально важным результатом изучения святилища на Мархе в 2011 г. является выявление тесной связи всех основных особенностей и параметров святилища со структурой скального субстрата. В этом аспекте Суруктах-Хая – яркий пример сакрального объекта, созданного древним человеком в «соавторстве с Природой».

* * *

Участники изучения памятника, начатого в 2011 г., благодарят Е.П. Макарова, фотосъемки которого положили начало новому этапу исследований Суруктах-Хая.