Повышение эффективности педагогического инструктажа как элемента обратной педагогической связи в процессе совершенствования техники рывка тяжелоатлетов

Автор: Суслов Н.Д., Болховских Р.Н., Мишустин В.Н.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 4 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучалась возможность использования педагогического инструктажа для повышения соревновательной надежности тяжелоатлетов посредством формирования двигательной координации подъема предельных весов, используя для этого упражнения средней интенсивности, выполняемых повторно и сериями из пяти подъёмов

Тяжелоатлеты, совершенствование техники, педагогический инструктаж

Короткий адрес: https://sciup.org/140125577

IDR: 140125577

Текст научной статьи Повышение эффективности педагогического инструктажа как элемента обратной педагогической связи в процессе совершенствования техники рывка тяжелоатлетов

Главной двигательной задачей тяжелоатлета, по определению А.Н. Воробьева [1], является сообщение штанге скорости, обеспечивающей ей вылет на высоту, достаточную для фиксации на прямых руках (скорости вылета штанги - СВШт). Установлено, что СВШт находится в обратнопропорциональной зависимости от поднимаемого веса и имеет минимальный предел. Минимальная скорость фиксации (МСФ) характеризуется высокой стабильностью и низкой вариативностью, сохраняющиеся на протяжении длительного времени [1]. Процесс совершенствования спортивно-технического мастерства характеризуется отрицательной динамикой МСФ, и коррелирует с эффективностью технического действия. На завершающей стадии этапа совершенствования спортивно-технического мастерства, как правило, устанавливается минимальное значение индивидуальных показателей СВШт (МСФ) [4]. Но часто прибавка результата тяжелоатлета не сопровождается снижением МСФ, что в итоге приводит к противоречию, когда высокий результат базируется на низком уровне организации движения. Такая ситуация становится возможной, когда в процессе тренировок отсутствует методика воздействия на данный элемент технического действия [2]. На важность данной проблемы указывают, как минимум, два обстоятельства: потери в сумме двоеборья (могут доходить до 20%) и невозможность изменить параметры техники (переучить) в дальнейшем [1, 4]. Поэтому, поиск педагогических условий, позволяющих пропорционально развивать спортивное и техническое мастерство тяжелоатлетов в процессе становления мастерства, является актуальным.

Методы и методика исследования . Для оценки уровня технической подготовленности тяжелоатлетов нами регистрировались динамические и кинематические характеристики техники. Для оценки динамических характеристик измерялась максимальная сила мышц ног, показанная в приседаниях со штангой со стоек (штанга за головой), имеющая высокую корреляционную связь с рывком и толчком (r=0,696-0,782 и r= 0,874-0,916), соответственно.

Из кинематических характеристик определялись пространственные (траектория перемещения штанги) и пространственно-временные (скорость вылета штанги).

Скорость вылета штанги измерялась лазерным измерительным комплексом [1, 4] для определения уровня технической и физической подготовленности тяжелоатлетов.

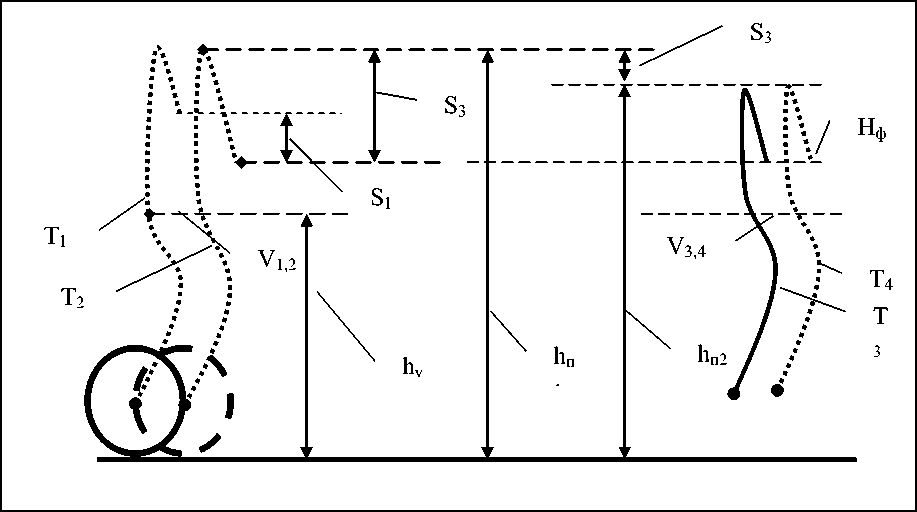

Согласно рекомендациям, скорость вылета измерялась в конце фазы финального разгона (подрыва) для каждого атлета индивидуально (рис.1, точка V1-4 на траектории Т1-4). Основным преимуществом данной методики является бесконтактный способ измерения, цифровой формат данных не требующий расшифровки, ввод данных в персональный компьютер (ПК) непосредственно с датчиков.

Для дифференцированной оценки техники упражнения записывалась траектория перемещения штанги, как один из простых и в то же время информативных критериев. Для её регистрации производилась видеозапись упражнений камерой Canon S3IS c частотой съемки 60 к/сек. Траектория снималась с торца грифа. В связи с поставленной целью исследования нас интересовали следующие параметры траектории штанги (рис.1):

-

1 - относительная высота подъема штанги 75% веса (hn i,2 ) траектории Т 1, 2;

-

2 - про путь "крючка" траектории Т1-4 в процессе ее опускания при выполнении подседа (S 2,s );

Рис. 1. Кинематические характеристики перемещения штанги 75% веса в рывке однократного подъема (Т 1,2 ), модель 100% веса (Т 3 ) и предельный подъем в серии 75% весов

Оперативный контроль в данном случае является "датчиком" в системе обратной педагогической связи тренер-тяжелоатлет, который позволяет получить объективную информацию о характере взаимодействия тяжелоатлета и штанги. Но эти данные необходимо правильно интерпретировать и довести в нужной форме до спортсмена.

Эта задача решается посредством оперативного и корректирующего педагогического инструктажа [6], который предшествует выполнению упражнения.

Методика исследования. Педагогическое исследование проводилось непосредственно на тренировках юных тяжелоатлетов 15-летнего возраста, имевших на данный момент 2-ой и 1-ый спортивный разряд в количестве 16 человек в несколько методических приемов (МП).

МП 1. Сбор информации контроля. Определялся результат в приседаниях, скорость вылета в диапазоне весов от 60% до 100% с шагом 10% (скоростно-силовой про- филь). Замерялась скорость вылета на весе 75% от максимального, определялась её вариативность. Проводилась видеосъемка выполнения упражнения, определялись индивидуальные параметры траектории перемещения штанги. При подъеме максимального веса уточнялись индивидуальные значения минимальной скорости фиксации.

МП 2. Отбор тяжелоатлетов с низкой реализационной способностью . Определялись соотношения результата в рывке и приседаниях со штангой на плечах, отражающие индивидуальную способность к реализации силового потенциала [7].

Др Др

< 80% < 80%

Дпр Дпр где:

Др – достижение в рывке; Дпр – достижение в приседаниях; 80% - индекс, определяющий нижнюю границу величины, от которой эффективность использования силы считается избыточной, либо атлеты обладают "недостатком" техники [7]. В процессе исследования было установлено, что в большинстве случаев причины низкой результативности у юных тяжелоатлетов при высоком силовом потенциале является отсутствие двигательного навыка подъёма штанги максимального веса [1]. В таком случае целесообразно говорить, что у таких спортсменах низкая реализационная способность, которую можно повысить, используя предлагаемый методический прием. Основным признаком низкой реализационной способности является высокая скорость фиксации относительно модели данной квалификационной группы. После дифференцировки тяжелоатлетов по указанному признаку, в экспериментальную группу были зачислены 12 атлетов, имевших низкий уровень реализации силы. Заключение: применение методических приемов повышения реализационной способности тяжелоатлетов целесообразно в случаях с наличием "избыточной силы".

Остальные тяжелоатлеты контролировались, но тренировались в штатном режиме.

МП 3. Информационное воздействие предварительного педагогического инструктажа . Предварительный инструктаж направлен на формирование у тяжелоатлета восприятия информации, позволяющей ему оптимизировать процесс принятия решения в проблемных ситуациях, связанных с выполнением двигательных заданий тренера -самоинструктаж. Для этого тяжелоатлетам демонстрировалась траектория подъема штанги 75% веса (Т 1 ), высота, на которую он поднимает штангу (h n1 ), параметры скорости вылета штанги (V 1 ), записанные непосредственно при выполнении упражнения. Затем демонстрировалась траектория перемещения штанги 100% веса (Т3), акцентировалось внимание на высоте подъема (hn 2 ) и фиксации. Указывалось на зависимость этих параметров от величины скорости вылета (V 3 ). Затем ставилась проблемная задача - после разминки выполнить рывок 75% веса с меньшей скоростью, чем это делается обычно, т.е. как поднимается максимальный вес. Спортсмен выполнял, параметры СВШт и траектории перемещения штанги фиксировались. Тяжелоатлету показывали объективные результаты контроля, где скорость вылета V 2 =V 1 , а, следовательно, и высота подъёма штанги h n1 так же не изменилась. Единственное, на что тяжелоатлет смог повлиять, так это на глубину подседа S 3 > S 2 . Увеличение времени подседа на S 1 +S 2 создало иллюзию управляемого подрыва. Заключение: произвольное управление движением (подрывом) в целостной структуре скоростно-силового упражнения, выполняемого на уровне навыка, невозможно; следствие: низкая реализационная способность у тяжелоатлетов при подъёме штанги максимального веса - отсутствие двигательной координации подъема предельных весов в системе прочного двигательного навыка.

МП 4. Формирование правил самоинструктажа. На вопрос: как изменяется скорость подъема штанги с ростом спортивного мастерства? 100% опрошенных тяжелоатлетов 15-летнего возраста ответили, что увеличивается, когда на самом деле она уменьшается. Спортсмена необходимо переубедить, что подъем штанги с меньшей скоростью эффективней. Для этого сообщается что: 1- чтобы штанга после подрыва, движущаяся по инерции, достигла высоты hn1, ей необходимо придать скорость вылета V1; 2- при этом энергия мышечного сокращения переходит в кинетическую энергию движения штанги, определяемую по формуле:

mV2

Поскольку энергоресурсы организма ограничены, то показатель Е имеет ограничение по максимуму. Далее пример: на m штанги = 100 кг и V = 2,3 м/сек затрачивается E= 264 дж. Чтобы поднять 132 кг необходимо: либо увеличить Е до 350 дж, либо уменьшить скорость на 0,3 м/сек (V = 2,0 м/сек, Е 264 дж.). Заключение: максимальный эффект можно получить в случае, если будут использованы оба варианта, но для этого в тренировках необходимо использовать целенаправленно специальный методический прием, позволяющий моделировать двигательные координации подъема максимального веса на доступном для тренировок среднем весе штанги.

МП 5. Формирование новой двигательной координации подъема штанги 100% веса. Пространственные характеристики рывка штанги среднего веса и максимального по форме отличаются несущественно (рис.1). Основные различия пространственных и пространственно-временных характеристик существенны по содержанию. Это дает основание отдельным авторам рассматривать их с позиции различной техники [5]. С этим трудно согласиться, поскольку во всех случаях спортсменом решается одна двигательная задача, способ и условия её решения также остаются неизменными. Изменяется лишь "взаимоупорядоченная активность мышц тела" в связи с изменением одного внешнего фактора – веса штанги, которая также остается направленной на успешное выполнение "главной двигательной задачи". Но "взаимоупорядоченная активность мышц тела"- это не что иное, как координация движения, или в данном случае - двигательная координация поднятия максимального (среднего и т.д.) веса отягощения.

Двигательные координации подъёма штанги в интервале от 60% до 100% весов сформированы у тяжелоатлетов на уровне стабильного двигательного навыка. Однако парциальные значения различных зон интенсивности существенно разнятся. Прежде всего подъём максимальных весов в тренировках юных тяжелоатлетов существенно ограничен вследствие их высокой энергоактивности, к которой не готов юный организм тяжелоатлетов функционально, а также высокой травмоопасности вследствие недостаточного уровня овладения соответствующей двигательной координацией [3]. Но отсутствие двигательной координации подъема максимального веса в арсенале навыка рывка усиливает вероятность технически неверного выполнения упражнения тяжелоатлетом в процессе роста спортивного мастерства.

В какой-то мере наличие модельных характеристик и системы оперативного контроля по СВШт позволяет решить информационную часть системы управления только частично. Тяжелоатлету часто недостаточно информации, необходим и способ её реализации. Мы в этом убедились в ходе поискового эксперимента, когда тяжелоатлетам предлагалось поставить вес на штангу, с которым они могли бы выполнить максимальное количество подъемов штанги 5 раз. При этом одним из основных условий инструкции было выполнение последней попытки в серии с координацией максимального веса. Показатели контроля предоставлялись.

Данные показали, что во всех случаях 5-м был подъём среднего веса, который спортсмены выполняли с видимыми усилиями, но в двигательной координации подъёма среднего веса.

Затем условия инструктажа, в которых тяжелоатлетам предлагалось поднимать пятый подъем по инструкции "мощный подрыв", "быстрый подсед", были изменены. По результатам контроля, доступного только тренеру, проводился сравнительный ана- лиз скорости, и если МСФ оказывалась больше модельной по графику скоростносилового профиля констатировалось: подъём 95% веса. Следовала инструкция увеличить вес и прежний инструктаж повторялся. В ходе тренировки добивались точного выполнения инструкции, тренировочный вес фиксировался для последующих тренировок.

В среднем интенсивность тренировочного веса поднимаемой штанги в последнем подъеме в серии из пяти подъемов с двигательной координацией максимального веса составляла 75%. Длительность освоения методического приема имела большой разброс и составляла от 2-х недельных микроциклов, 3-х месячных мезоциклов.

Таким образом, педагогический инструктаж замыкает систему педагогической обратной связи (ПОС), если в его инструкции оперативно ставится не только задача, но и указывается способ её.

По окончании поискового педагогического эксперимента, длительность которого составила пять месяцев (этап осенне-зимней подготовки), повторно определялось соотношение результата в рывке и приседаниях со штангой на плечах. Данные показывают, что индекс, отражающий индивидуальную способность к реализации силового потенциала, вырос в среднем на 3% (изменения существенны и статистически достоверны при 95% уровне значимости).

Выводы:

-

1. Корректирующий педагогический инструктаж спортсмена перед выполнением упражнения становится эффективным, если основывается на качественных параметрах анализа данных контроля пространственных и пространственно-временных характеристик техники рывка штанги предыдущего подъёма.

-

2. Оперативный контроль с применением лазерной установки является важным психологическим фактором, способствующим адекватному восприятию инструктажа, а информационное воздействие - переработке информации, позволяющее быстрее устранить "избыточность силы".

-

3. Технический контроль - как средство получения информации, оперативный инструктаж тренера - как метод постановки частной педагогической задачи, подбор средств - как способ её решения образуют замкнутую цепь педагогической обратной связи, способной эффективно решать задачи повышения реализационной способности тяжелоатлетов в процессе совершенствования спортивно-технического мастерства.

Список литературы Повышение эффективности педагогического инструктажа как элемента обратной педагогической связи в процессе совершенствования техники рывка тяжелоатлетов

- Болховских, Р.Н. Техника тяжелоатлетических упражнений (на примере классических упражнений в исполнении чемпионов Олимпийских игр). Учебное пособие/Р.Н. Болховских. -Малаховка: МГАФК, 2003. -64 с.

- Воробьев, А.Н. Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке/А.Н. Воробьев.-Изд. 2-е.-М.: ФиС, 1977. -255с.

- Дворкин, Л.С. Тяжёлая атлетика: учебник для вузов/Л.С. Дворкин. -М.: Советский спорт, 2005.-600с.

- Мишустин, В.Н. Дифференцированное планирование предсоревновательной подготовки тяжелоатлетов на основе учета показателей специальной подготовленности и функционального состояния/В.Н. Мишустин. -Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд.пед. наук. -Волгоград, 2003. -24 с.

- Пилипко, В.Ф. К вопросу обучения и совершенствования техники выполнения сHYPERLINK "http://lib.sportedu.ru/Books/XXPI/2005N8/p65-77.htm"оHYPERLINK "http://lib.sportedu.ru/Books/XXPI/2005N8/p65-77.htm"ревновательных упражнений в тяжёлой атлетике / В.Ф. Пилипко, В.И. Распитин // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: Сб. научн.тр. под ред. Ермакова С.С. - Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2005. - №8. - 164 с.

- Томилин, К.Г. Педагогический инструктаж и его значения в управлении движениями скоростно-силового характера/К.Г.Томилин.-Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд.пед. наук. -Малаховка, 1984. -23 с.

- Черняк, А.В. Методика планирования тренировки тяжелоатлета/А.В. Черняк.-М.: Физкультура и спорт, 1978. -136 с.