Повышение эффективности взаимодействия преподавателя и студентов на элективных занятиях по физической культуре

Автор: Тоноян Хорен Аветисович, Лахтин Артем Юрьевич, Дьякова Мария Сергеевна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Экспертиза

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены материалы исследования по совершенствованию учебного процесса с помощью эффективного взаимодействия преподавателя и студентов, а также информационных технологий в процессе практических занятий по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» со студентами МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) для 1-3-го курсов, специализирующихся по боевым искусствам. Авторы подчеркивают приоритетные направления государственной политики в сфере физкультурного образования студентов и определяют новые требования к подготовке будущего специалиста. Реализация этих требований связана с раскрытием психофизических возможностей студенческой молодежи, гармоничным развитием ее физических, интеллектуальных и духовных сил путем введения в учебный процесс новых и современных видов спорта, активных средств и методов физической подготовки и новых учебных дисциплин.

Физическая подготовка студентов, элективные курсы по боевым искусствам, повышение эффективности взаимодействия "преподаватель - студент" на занятиях по физической культуре, традиционные и нетрадиционные формы занятий по физической культуре

Короткий адрес: https://sciup.org/170171000

IDR: 170171000 | DOI: 10.31171/vlast.v27i5.6729

Текст научной статьи Повышение эффективности взаимодействия преподавателя и студентов на элективных занятиях по физической культуре

Введение. Значение физкультуры в жизни студентов сильно возросло в последние десятилетия. Это связано с тем, что в наше время резко сократилась доля физического труда на производстве и в быту и одновременно усилилось воздействие на организм неблагоприятных факторов: загрязнения окружающей среды, особенно в больших мегаполисах, нерационального питания, различных стрессов, гиподинамии.

На сегодняшний день содержательной основой для повышения эффективности обязательного физического воспитания студентов является использование современных технологий оздоровительной (кондиционной) и спортивной тренировки при максимально возможной свободе выбора занимающимися вида физической активности, ее формы, интенсивности и лично приемлемого уровня планируемой результативности [Бальсевич 2004; Бурякин 2002].

Проявления пассивности многих студентов по отношению к занятиям физической культурой вызваны однообразием тренировочного процесса, недостатком соответствующего спортивного оборудования и инвентаря, боязнью быть осмеянным однокурсниками из-за своей неловкости, полноты или худобы, непониманием студентами требований педагога-тренера [Волкова, Евсеев, Половников 2004]. Отсюда неприятие занятий физической культурой. Несовершенство урочной формы проведения занятий по физической культуре является главным фактором, обусловливающим низкую эффективность физического воспитания в целом [Бурякин, Осипов 2008; Лубышева 2008]. Изменить сложившееся положение может только наполнение учебно-тренировочного процесса таким содержанием, которое ни у кого не вызовет сомнений в том, что это действительно интересно и полезно.

Цель исследования – обосновать методический переход от традиционных форм проведения практических занятий по элективным курсам по физической культуре к личностно ориентированной оздоровительной и спортивной программе; предложить формы совершенствования учебного процесса с помощью новых подходов и повышения эффективности взаимодействия «преподаватель – студенты».

Результаты исследования и их обсуждение. На наш взгляд, эффективность элективных занятий по физической культуре со студентами требует индивидуального подхода, что будет оказывать положительное влияние на здоровье, повысит физическую подготовленность студентов и интерес к новым и современным видам спорта, а также минимизирует возможные ошибки и травмы в процессе занятия.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования «3 плюс» (ФГОС ВО 3+) студенты очной формы обучения Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) проходят следующие учебные дисциплины:

– «Физическая культура» в объеме 72 ак. ч (16 ч – лекции; 16 ч – практические, семинарские занятия; 20 ч – самостоятельные занятия) на 1-м курсе;

– «Элективные курсы по физической культуре» в объеме 328 ак. ч (практические занятия) на 1–3-м курсах1.

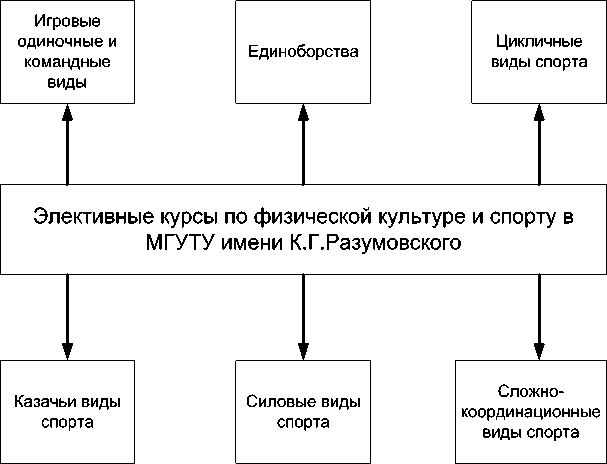

Элективные курсы по физической культуре как раз предполагают постепенный переход в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) от обязательных форм учебных занятий к индивидуальному выбору вида физкультурно-спортивной деятельности самими студентами. За предыдущие годы на кафедре физического воспитания и допризывной подготовки студентам предлагались стандартные

Рисунок 1. Элективные курсы по физической культуре в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

учебные занятия в соответствии с расписанием (2 раза в неделю по 2 ак. ч) по 20 видам спорта в форме секционных занятий.

На наш взгляд, такой подход к организации учебных и секционных занятий по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» должен вывести нас на новый, так называемый мотивационно-ценностный компонент, который соответствует современным требованиям и стандартам, способствует реализации принципа гуманизма в физическом воспитании. Этот подход должен формировать у студентов положительное эмоциональное отношение к занятиям, повысить уровень знаний студентов о здоровом образе жизни, любовь к избранному виду спорта и устойчивое желание прикладывать при этом вполне осознанные волевые усилия, нацеленные на физическое совершенствование [Бальсевич 2003]. Учебно-тренировочный процесс должен сопровождаться взаимодействием педагога и студентов. Взаимодействие может проявляться в виде сотрудничества, когда обеими сторонами достигается взаимное согласие и солидарность в понимании целей совместной деятельности и путей ее достижения, и в виде соперничества. Гуманистически ориентированный педагогический процесс может быть только процессом взаимодействия педагога и ученика, где оба участника выступают как паритетные, равноправные в меру своих знаний и возможностей партнеры. Большим воспитательным потенциалом обладает также диалоговое взаимодействие. Оно предполагает равенство позиций партнеров, уважительное, положительное отношение взаимодействующих сторон друг к другу. Правильно построенный диалог создает благоприятные условия для сотруднического взаимодействия участников педагогического процесса.

Важным аспектом процесса физического воспитания на занятиях по элективным курсам по физической культуре и спорту является контроль и оценка уровня физической подготовленности студентов. Вышеуказанные компоненты выступают как ориентир, выполнение которого обеспечивает достижение конкретного результата. Нередко с целью поощрения занимающихся разрабатываются специальные нормативные требования. В этом случае норматив выполняет функции стимулирующего фактора (функция стимулирования). Вербальные оценки, принятые в практике работы преподавателя физической культуры, в форме выражений «быстрее – медленнее», «сильнее – слабее», «лучше – хуже» и т.п. не позволяют студентам получить полную информацию о том, какое качество и насколько им необходимо улучшить [Лубышева 2008]. Поэтому необходима система норм и оценок, позволяющая получить исчерпывающую информацию об уровне развития того или иного двигательного качества или способности. Норматив не должен быть завышенным или равным текущему уровню физической подготовленности конкретного возрастного контингента, т.е. с учетом данных морфофункционального состояния он должен быть рассчитан на соответствующий этап обучения.

Норматив выступает также и в функции итогового показателя контроля, как, например, достижение конкретного результата с целью получения итоговой оценки по физическому воспитанию. Поэтому норматив и оценка тесно связаны между собой. Таким образом, норматив несет контрольную, информационную, обучающую и оценивающую функции. Так, совместные занятия физическими упражнениями стимулируют занимающихся к сопоставлению своих результатов с результатами товарищей и к стремлению на этом фоне достичь большего. Соперничество эффективнее, если занимающийся вместо абстрактного желания «стать лучше» получает точную информацию о том, уровень каких качеств и насколько ему необходимо повысить [Компанец 2008]. При наличии оценки как ориентира для дальнейшего совершенствования занимающийся может конкретизировать работу над собой.

Теоретический анализ данной проблемы лег в основу педагогического эксперимента с участием студентов 1–3-го курсов МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Практические занятия строились на материале учебной программы элективных курсов по боевым искусствам [Тоноян 2008]. Студентам экспериментальной группы предлагались несколько технико-тактических упражнений в разных вариантах и формах. Следуя инструкциям преподавателя, студенты могли просмотреть через видеомагнитофон правильность выполнения техникотактических действий, а также способы овладения данными действиями либо использовать архивные видеоматериалы, кинограммы с исполнением ведущих спортсменов по боевым искусствам. Студенты поощрялись к свободному переходу от одной деятельности к другой с учетом советов преподавателя-тренера в вопросах правильности и последовательности выполнения упражнений и процедур страховки. Педагог готов принимать инициативу студентов, помогая им, и в то же время он принимает решение.

Участники экспериментальной группы принимали участие в ежемесячном тестировании уровня физической подготовленности по контрольным нормативам и технико-тактическим комплексам, предусмотренным учебной программой по боевым искусствам. Результаты тестирования переводились в баллы шкальных оценок. Шкала норм и оценок разрабатывалась на основе результатов исходного тестирования. Оценки результатов тестирования имели 5-балльную градацию и доводились до сведения студентов. Это позволяло дифференцировать оценки результатов тестирования и в большей мере стимулировать занимающихся на достижение высоких результатов. Суммирование балльных оценок студентов способствовало повышению соперничества и конкуренции, выявляя сильные и слабые стороны в физической подготовленности занима- ющихся. При этом для студентов нормативы выполняли информационную и стимулирующую функции, а для педагога – контрольную и оценочную.

Со студентами контрольной группы занятия проводились по традиционной методике, а тестирование проводилось в конце каждого семестра. По завершении учебного года уровень физической подготовленности студентов экспериментальной группы по боевым искусствам статистически достоверно превысил уровень учеников контрольной группы по технико-тактическим комплексам и незначительно – по оценке выполнения контрольных нормативов по учебной программе (см. табл. 1).

Таблица 1

Контрольно-проверочные нормативы для студентов 1–3-го курсов по дисциплине «Элективные модули по ФКиС», секция по боевым искусствам

|

Физические упражнения |

Год обучения |

|||

|

1-й |

2-й |

3-й |

||

|

Общая физическая подготовка |

||||

|

Челночный бег 10х10 м, сек |

27,4 |

26,1 |

25,9 |

|

|

Подтягивания на высокой перекладине из виса, раз |

20 |

23 |

25 |

|

|

Подтягивания на высокой перекладине из виса за 20 сек, раз |

8 |

10 |

12 |

|

|

Отжимания в упоре лежа, раз |

40 |

50 |

60 |

|

|

Прыжок в длину с места, см |

230 |

245 |

250 |

|

|

Бег 100 м, сек |

13,8 |

13,7 |

13,5 |

|

|

Бег 1000 м, мин : сек |

3:30 |

2:8 |

2:7 |

|

|

Бег 3000 м, мин : сек |

10:50 |

10:45 |

10:40 |

|

|

Поднимание туловища из положения лежа на спине, колени согнуты, раз |

40 |

45 |

50 |

|

|

Специальная физическая подготовка |

||||

|

Суммарное время 6 прямых ударов руками, сек |

5,8 |

5,6 |

5,4 |

|

|

Суммарное время 6 боковых ударов ногами, сек |

8,5 |

7,9 |

7,7 |

|

|

10 бросков партнера, сек |

28,0 |

25,0 |

23,0 |

|

|

Забегания на «борцовском мосту» (3 вправо, 3 влево), сек |

25,0 |

23,5 |

21,0 |

|

|

Технико-тактическая подготовка |

||||

|

Демонстрация атакующих и контратакующих приемов из всех классификационных групп в стойке и положении лежа, техники самозащиты |

Эффективное выполнение техники рукопашного боя в соревновательных условиях Владение основными атакующими, защитными, контратакующими приемами рукопашного боя Владение тактическими навыками ведения поединка в условиях соревнований |

|||

|

Балльно-рейтинговая оценка |

||||

|

Не зачтено Зачтено |

0–59 60–70 |

0–59 80–90 |

0–59 90–100 |

|

Выводы . Резюмируя результаты педагогического эксперимента, можно сказать, что повысить активность и укрепить интерес студентов к элективным занятиям физической культурой по боевым искусствам, а также решить задачи повышения уровня физической подготовленности возможно в учебно-тренировочном процессе. Для этого необходимо:

– оптимизировать взаимодействие преподавателя и студентов посредством сотрудничества и диалога;

– предоставить студентам возможность выбора двигательных заданий и физических упражнений в соответствии с их интересами и возможностями;

– применять объективную систему нормативов и оценок достижений студентов;

– стимулировать их двигательную активность путем передачи информации о результатах тестирования.

Введение в вузах РФ нового Федерального государственного образовательного стандарта «3 плюс» и выделение в блоке 1 – базовая часть «Дисциплины (модули)» – предмета «Элективные курсы по физической культуре и спорту» позволило МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) перейти от традиционных форм проведения практических занятий по физической культуре к личностно ориентированной спортивной и оздоровительной программе – иными словами, от обязательных учебных занятий к индивидуальному выбору вида физкультурно-спортивной деятельности самими студентами. Благодаря такому индивидуальному подходу у студентов, посещающих секции боевых искусств, сформировалось положительное эмоциональное отношение к занятиям и устойчивое желание к их продолжению на последующих курсах.

Список литературы Повышение эффективности взаимодействия преподавателя и студентов на элективных занятиях по физической культуре

- Бальсевич В.К. 2003. Инфраструктура высокоэффективного физического воспитания в общеобразовательной школе: методология проектирования и эксплуатации. - Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. № 4. С. 2-6

- Бальсевич В.К. 2004. Физическая культура в школе: пути модернизации преподавания. - Педагогика. № 1. С. 26-32

- Бурякин Ф.Г. 2002. Приемы активизации двигательной активности занимающихся спортом. - На рубеже ХХI века. Год 2002-й: научный альманах МГАФК. Малаховка. Т. 4. С. 188-193

- Бурякин Ф.Г., Осипов Ю.О. 2008. Сочетание программно-нормативных основ с гуманистической направленностью физического воспитания. - Вестник университета. Социология и управление персоналом. Государственный университет управления. № 7(45). С. 41-42

- Волкова Л.М., Евсеев В.В., Половников П.В. 2004. Физическая культура студентов: состояние и пути совершенствования: монография. СПб: Изд-во СПбГПУ. 149 с

- Компанец Л.И. 2008. "Свобода" на уроках. - Физическая культура в школе. № 5

- Лубышева Л.И. 2008. Спортизация - новый вектор поиска и развития спортивных талантов. - Современный олимпийский и параолимпийской спорт и спорт для всех: материалы конференций 12-го международного научного конгресса. М. Т. 1. С. 138-139

- Тоноян Х.А. 2008. Физическая культура и спорт как средство нравственного и физического оздоровления молодежи: новые подходы. М.: РосЗИТЛП. 58 с