Повышение мотивации к чтению художественного текста на основе макроструктурных особенностей учебного текста

Автор: Компаниец Иван Михайлович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3 (17) т.1, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается мотивация к чтению художественного текста как часть общей учебной мотивации. Подробно анализируются отдельные макроструктурные особенности художественного текста, которые могут выступать учебным материалом при повышении мотивации к чтению. Выясняется, что разработанная в исследовании схема мотивации к чтению оказывается действенной, в частности при работе над кульминацией художественного текста на иностранном языке.

Учебная мотивация, художественный текст, макроструктурные особенности, цель учения, проблемная ситуация

Короткий адрес: https://sciup.org/144153230

IDR: 144153230

Текст научной статьи Повышение мотивации к чтению художественного текста на основе макроструктурных особенностей учебного текста

Серьезную научно-педагогическую и дидактическую проблему в настоящее время представляет сложность повышения мотивации учащихся средней школы к чтению художественной литературы в целом и в частности к чтению текстов на иностранном языке. В связи с этим целью нашего исследования становится разработка системы принципов, методов и приемов, направленных на развитие у учащихся общей, учебной и внутренней форм мотивации, которые могут побудить школьников к активному чтению художественного текста на уроке иностранного языка.

Известно, что уже неоднократно предпринимались попытки каким-либо образом повысить мотивацию учащихся к чтению. Следует, однако, заметить, что в большинстве случаев попытки не носили системный характер, а представляли собой действия, скорее имевшие целью стимулировать интерес учащихся на отдельных этапах урока, вне стройной и завершенной системы мер. Таким образом, создание указанной системы мер, способов повышения мотивации учащихся к чтению, предпринятое исследовании, на наш взгляд, обусловливает научную новизну представляемого исследования в рамках теории учебной мотивации.

И.А. Зимняя определяет учебную мотивацию как частный вид мотивации, включенной в деятельность учения, учебную деятельность [Зимняя, 2008].

Никем не оспаривается системный характер учебной мотивации. На это указывает, в частности, И.А. Зимняя, когда говорит о том, что учебная мотивация, как и любой другой вид мотивации, системна [Зимняя, 2008]. Она характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. Учебная мотивация побуждается иерархией мотивов, в которой доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, связанные с содержанием этой деятельности и ее выполнением, либо широкие социальные мотивы, связанные с потребностью ребенка занять определенную позицию в системе общественных отношений. При этом с возрастом происходят развитие взаимодействующих потребностей и мотивов, изменение ведущих доминирующих потребностей и их иерархизации: «Мотивация учения складывается из ряда постоянно изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом побуждений (потребности и смысл учения для школьника, его мотивы, цели, эмоции, интересы). Поэтому становление мотивации есть не простое возрастание положительного или усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящее за ним усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появление новых, более зрелых, иногда противоречивых отношений между ними» [Формирование интереса к учению у школьников, 1986, с. 14].

Соответственно, при анализе мотивации учебной деятельности необходимо не только определить доминирующий побудитель (мотив), но и учесть всю структуру мотивационной сферы человека [Зимняя, 2008].

Говоря о структуре учебной мотивации, следует особое внимание уделять структуре самих учебных мотивов. Большинством исследователей подчеркивается, что учебная деятельность всегда полимотивирована. В системе учебных мотивов переплетаются внешние и внутренние мотивы (вспомним о том, что внутренняя и внешняя мотивация по праву относятся к основным типам мотивации вообще). К внутренним мотивам относятся такие, как собственное развитие в процессе учения; действие вместе с другими и для других; познание нового, неизвестного [Менчинская, 1966].

Такие мотивы, как понимание необходимости учения для дальнейшей жизни, процесс учения как возможность общения, похвала от значимых лиц, являются вполне естественными и полезными в учебном процессе, хотя их уже нельзя отнести полностью к внутренним формам учебной мотивации [Фридман, Кулагина, 1991]. Еще более насыщены внешними моментами такие мотивы, как учеба как вынужденное поведение; процесс учебы как привычное функционирование; учеба ради лидерства и престижа; стремление оказаться в центре внимания [Фридман, Кулагина, 1991]. Эти мотивы могут оказывать и заметное негативное влияние на характер и результаты учебного процесса. Наиболее резко выражены внешние моменты в мотивах учебы ради материального вознаграждения и избегания неудач.

Таким образом, одной из основных задач учителя становится повышение в структуре мотивации учащегося удельного веса внутренней мотивации учения Мильман, 1987].

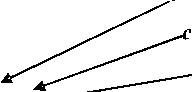

Исходя из данных ряда смежных наук (таких, как педагогика, педагогическая психология, методика преподавания иностранных языков), можно представить схему учебной мотивации при работе с художественным текстом на уроке иностранного языка следующим образом (под ССМК понимается современные средства массовой коммуникации, рис. 1).

потребности

индивид [личность/коллектив!

мотивы

итуация моции

цель учения

потребность в учении

Учебная мотивация

интерес (структурные, семантические и удовлетворенность

вербально манифестированные особенности художественного текста + потенциал ССМК)

Рис. 1

Представленная выше схема учебной мотивации дает возможность разработки системы методов и приемов, направленных на повышение мотивации к чтению художественного текста у школьников среднего школьного возраста на уроке иностранного языка.

В эксперименте по развитию мотивации к чтению у учеников среднего школьного возраста участвовали школьники 7 и 8 классов средней общеобразовательной школы, изучающие немецкий язык в качестве основного иностранного. В расписании каждой группы три урока иностранного (немецкого) языка в неделю.

Численность групп:

– 7 класс, первая группа (7А): 12 учащихся;

– 7 класс, вторая группа (7 Б): 12 учащихся;

– 8 класс, первая группа (8 А): 10 учащихся;

– 8 класс, вторая группа (8 Б): 10 учащихся.

Группы А работают с учебным текстом по традиционной методике, вне разработанной в нашем исследовании схемы.

Работа с группами Б ведется по представленной выше схеме учебной мотивации (рис. 1).

Цель деления учащихся на группы А и Б – выяснить, насколько действенной оказывается предлагаемая в исследовании схема учебной мотивации при работе над художественным текстом.

Средний возраст учащихся групп 7 класса – 13 лет (12–14 лет). Средний возраст учащихся 8 класса – 14 лет (13–14 лет).

В качестве учебного текста выбран текст романа австрийской писательницы Кристины Нестлингер «Die Ilse ist weg», изданный в 1974 г.

Итак, работа по повышению уровня учебной мотивации строилась, в частности, на развитии интереса учащихся на основе структурных особенностей художественного текста. В статье рассматриваются макроструктурные особенности текста, под которыми понимается прежде всего классическое деление текста на начало (зачин), эскалацию, кульминацию, деградацию и концовку.

На наш взгляд, наибольший интерес и творческий потенциал представляет работа с кульминацией произведения. Это связано в первую очередь с тем, что, например, начало и концовку в тексте достаточно легко выделить по чисто структурному принципу: эти части текста логичным образом располагаются в начале и конце произведения. Что касается кульминации, то для выделения ее в тексте необходимо осуществить обзор всей содержательной составляющей и определить, где, в каком месте сюжета создаваемое автором напряжение достигает своего пика.

Таким образом, в рамках эксперимента проводилась работа над кульминацией учебного текста. Учащимся групп А сообщили, что для осуществления следующей деятельности им необходимо в краткий срок (1–2 недели) самостоятельно прочитать произведение на немецком языке до конца. Данное предложение не вызвало энтузиазма у членов групп, что свидетельствует о низком уровне мотивации к чтению у учащихся этих учебных групп.

Был проведен опрос с целью выяснить уровень мотивации. Учащиеся должны были оценить желание самостоятельно читать произведение на немецком языке по 10-балльной шкале. Опрос показывает довольно невысокий уровень учебной мотивации к чтению художественного текста у членов учебных групп А.

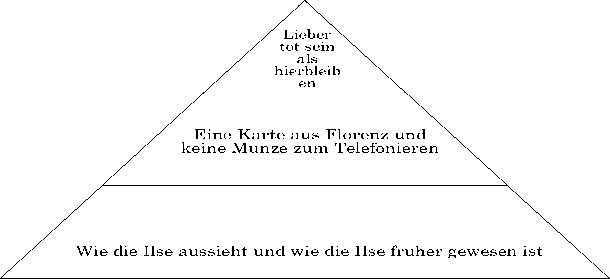

Перед учащимися группы Б была заранее поставлена цель – определить кульминацию в произведении (компонент учебной мотивации – цель). При этом учитель представил учащимся структуру произведения в виде разработанной с помощью компьютера пирамиды, стороны которой образуют названия глав произведения (рис. 2), и предупредил, что на вершине пирамиды находится глава-кульминация произведения, но эта глава взята в качестве кульминационной заведомо неверно.

Рис. 2. Пирамида с названиями глав учебного текста

Таким образом, задача учеников – ознакомиться самостоятельно с произведением на немецком языке, выявить истинно кульминационную главу и сконструировать с помощью компьютера свою «пирамиду» произведения. То есть при постановке задачи были задействованы такие компоненты учебной мотивации, как цель учения, проблемная ситуация, потенциал ССМК, потребность в учении. Отметим при этом, что перед учащимися не ставилась цель чтения текста как такового; их интерес был прикован в первую очередь к техническому аспекту задания.

После постановки задачи учащихся попросили оценить по 10-балльной шкале желание осуществить предлагаемый вид деятельности. По 10 баллов данному виду деятельности поставили 8 учеников из 12, 4 ученика дали оценку в 9 баллов. На вопрос «Почему при ответе был поставлен балл 9, а не 10?» данные члены группы ответили, что опасаются не справиться с решением поставленной задачи на компьютере самостоятельно (но надеются на помощь одноклассников). Отметим также, что эти участники группы не являются самыми слабыми учениками в группе в плане немецкого языка; даже ученики с невысоким уровнем владения немецким языком продемонстрировали высокий уровень мотивации к чтению текста. Сходные результаты дает и опрос в группе 8Б: 10 баллов поставили 8 учеников, 9 баллов – 2 ученика.

Итак, целесообразно сделать вывод о том, что при дальнейшей работе над указанной проблематикой можно составить сводную таблицу, где были бы представлены средние результаты опроса всех групп эксперимента (опроса, касающегося степени мотивации учащихся к самостоятельному чтению художественного текста на немецком языке). Очевидно, что группы Б, работа в которых ведется по разработанному в нашем исследовании принципу, обнаружили уровень учебной мотивации (при чтении художественного текста), стремящийся к 100 %, что еще раз доказывает действенность выбранной стратегии, основной целью которой в конечном итоге становится общее повышение мотивации учащихся к чтению художественных текстов на иностранном языке.