Позднеархаическая яма на «верхнем городе» Фанагории (материалы к датировке древнейшей застройки)

Автор: Завойкин А.А., Чашук М.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Древности Крыма и Тамани

Статья в выпуске: 271, 2023 года.

Бесплатный доступ

В 2021-2022 гг. на «Верхнем городе» Фанагории были исследованы остатки двух древнейших домовладений, вписанных в уличную сеть. Стены этих построек были сложены из сырцового кирпича. Одни части кладок стен лежали непосредственно на материковом песке, другие - на тонком предматериковом слое (серая глина/песок). К этому слою относится несколько хозяйственных ям, перекрытых стенами и полами наиболее ранних построек. В статье рассмотрены находки из засыпи одной из них (№ 902) как наиболее показательные в хронологическом отношении. Датировка этих материалов определяет terminus post quem (540-535/530 гг. до н. э.) для регулярной застройки данного района города, что не противоречит ранее сформулированному тезису, согласно которому возведение построек из сырцового кирпича в Фанагории началось практически сразу после основания этой колонии.

Фанагория, колонизация, архаика, «Верхний город», материк, планировка, дома, ямы, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143182426

IDR: 143182426 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.271.69-84

Текст научной статьи Позднеархаическая яма на «верхнем городе» Фанагории (материалы к датировке древнейшей застройки)

Фанагория принадлежит к числу сравнительно редких городов, появившихся в результате Великой греческой колонизации, время основания которых имеет точную привязку к датированным историческим событиям. Геродот (Her. I. 168) сообщает, что жители ионийского города Теоса, осажденные полководцем персидского царя Кира II, Гарпагом (546/5 гг. до н. э.2), покинули свой город и на кораблях отправились во Фракию, где основали Абдеру (по хронике Евсевия,

-

1 Работа выполнена в рамках темы НИР ИА РАН «Причерноморская и Центральноазиатская периферия античного мира и кочевнические сообщества Евразии: на перекрестке культур и цивилизаций» (№ НИОКТР 122011200269-4).

-

2 Далее все даты – до н. э. (без указания).

в 543 г. до н. э.). Согласно же сведениям Арриана (Arr. Bith. Fr. 55 Roos), Фанагорию «основал теосец Фанагор, бежавший от насилия персов»3. В совокупности информация древних авторов приводит практически всех исследователей к закономерному выводу, что Фанагория была основана тогда же, когда и Аб-дера (например, см.: Жебелев , 1953. С. 61). Несколько выделяется точка зрения В. Д. Кузнецова. Он акцентирует внимание на том, что и у Геродота, и у Страбона (сообщающего об основании Абдеры теосцами – ср. Strab. XIV. 1. 30; XI. 2. 10) отсутствует прямое указание на основание наряду с Абдерой Фанагории. Это обстоятельство, по мнению исследователя, следует истолковывать таким образом, что Фанагория была колонизована через Абдеру, а не сразу из Теоса. Впрочем, признание этого существенно не влияет на искомую дату. «Задержку» теосских колонистов в Абдере перед отправкой их на Киммерийский Боспор В. Д. Кузнецов оценивает примерно в два-три года, а археологическую датировку определяет в пределах 40-х гг. VI в. ( Кузнецов , 2001а. С. 229– 233; 2010. С. 432–434; 2019. С. 398–400)4. Подчеркнем особо, что древнейшие материалы из раскопок городища Фанагории в полной мере согласуются с датировкой основания этого полиса, базирующейся на письменных источниках5.

Многолетние масштабные исследования на «Верхнем городе» Фанагории, в районе ее исторического ядра, которые с 1991 г. проводятся под руководством В. Д. Кузнецова6, привели к открытию остатков архаического города на площади более 3 тыс. кв. м. Раскопаны десятки архитектурных комплексов: частных домов и общественных зданий (гражданских и культовых), древнейшие оборонительные стены города, выявлены важнейшие элементы планировки этого района, получены разнообразные и обильные материалы для реконструкции истории ранней Фанагории (см.: Кузнецов , 2010; 2019; 2021; Завойкин , Кузнецов , 2019; 2020) и т. д. Мы же в своей заметке хотели бы сосредоточить внимание на одном только объекте, который позволяет затронуть важную проблему: когда в основанной выходцами из Теоса колонии началась регулярная застройка?

Вопрос этот может показаться неуместным. Дело в том, что вопреки довольно распространенному представлению, согласно которому урбанизация апойкий в Северном Причерноморье (на Боспоре в частности) начинается не с момента основания колоний, а лишь спустя несколько десятилетий7, для Фанагории прочно установлено, что застройка территории домами из сырцового кирпича и сооружение оборонительных стен начинаются практически сразу по прибытии колонистов на южный берег Таманского залива (Корокондамитиды) (см.: Кузнецов, 2018. С. 122 сл.; 2021. С. 121)8. При этом трудно усомниться в том, что застройке будущей городской территории предшествовала ее планировка, определявшая местоположение улиц и переулков, районы расположения жилых домов и общественных зданий (гражданских и культовых) и т. п. Но вместе с тем, в ряде случаев в «надматериковом» слое (прослойке «сероватого песка» толщиной 0,10–0,20 м) были зафиксированы «остатки каких-то конструкций в виде полос, образованных поставленными на ребро сырцовыми кирпичами, овальных ямок с горелым грунтом (следы ремесленной или хозяйственной деятельности?), небольших ямок под деревянные столбики. Основываясь на стратиграфии, – отмечает исследователь, – можно полагать, что эти конструкции наряду с обычными жилыми домами, относятся к самому начальному периоду жизни города» (Кузнецов, 2011. С. 123–125. Рис. 7; 8). Однако в некоторых случаях правильнее все же говорить о том, что такого рода объекты предшествуют строительству первых построек из сырцового кирпича. Например, это относится к остаткам сооружения в материке под общественным зданием № 294 (Абрамзон и др., 2019. С. 7–13). К сожалению, сохранность таких конструкций не дает возможности обоснованно судить ни об их планах, ни о функциональном назначении, ни о продолжительности использования. Очевидно, что это следы какой-то весьма кратковременной деятельности, которая протекала на этом месте вскоре (если не сразу) после того, как колонисты высадились на берег9.

Помимо этого, В. Д. Кузнецов выделил слой перепланировки данного района, которая была произведена, по его оценке, «спустя 10–20 лет после появления здесь первопоселенцев». От слоя «первоначального фанагорийского поселения сохранились лишь ямы, заглубленные в материк». Одна такая яма была обнаружена под стеной дома, построенного из сырцового кирпича в последней трети VI в. (Кузнецов, 2001б. С. 12)10.

Раскопки на «Верхнем городе» в 2021–2022 гг. дают повод вернуться к вопросу, который был обозначен исследователями Фанагории раньше, дополнив его рассмотрение новой археологической конкретикой. В указанные годы в северо-западном углу раскопа, к северу от «главной улицы», что протянулась с запада на восток, были открыты остатки двух больших многокомнатных домостроений (№ 888 и 869)11, разделенных улицей, примыкавшей с севера к главной под прямым углом (см.: Кузнецов , 2019. С. 114. Рис. 3). Оба домовладения, располагавшихся в углах двух разных кварталов (№ 888 – в юго-восточном, № 869 – в юго-западном углу), были отстроены одновременно. Части их стен возведены непосредственно на поверхности материкового песка, а некоторые части кладок стен подстилает слой серой надматериковой глины12. Таким образом, очевидно, что эти постройки относятся к числу наиболее ранних в этом районе.

Для стратиграфической их характеристики важно, что ЮВ угол дома № 896 был перекрыт СЗ углом помещения 5 соседнего дома (№ 839), жизнь которого завершилась где-то на рубеже первой и второй четверти V в., а построенного не позднее последней четверти VI в. ( Завойкин , Кузнецов , 2019. С. 86 сл.; 2020. С. 130, 131. Рис. 1; 134–136). Из этого ясно, что древнейшая постройка относится еще ко второй половине VI в. Однако и она не была возведена сразу же после основания колонии. Помимо того, что СЗ угол этой постройки лежал на слое серой глины, залегавшей непосредственно на поверхности материкового песка, под южной частью западной стены помещения 2 и «стыком» ее с северной стеной помещения 3 была открыта яма (№ 910), засыпанная перед началом строительства дома. Другая яма (№ 906), предшествовавшая домостроительству, располагалась внутри помещения 3, под полом (ср. Кузнецов , 2001б. С. 12).

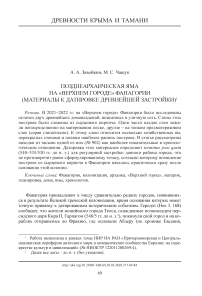

Не менее значимы в хронологическом плане материалы из второго дома (№ 888), также частично возведенного на слое серой глины. Хотя слои, перекрывавшие его руины, были полностью уничтожены при позднейших нивелировках, анализ вторично использованных в его интерьере амфорных материалов позволяет уверенно датировать строительство дома третьей четвертью VI в., а завершение его жизнедеятельности – не раньше 525–500 и не позднее 500– 480 гг. (см. Завойкин, 2023. В печати). Существенную роль в обосновании датировки строительства дома играют находки из ямы (№ 902), засыпанной пред началом строительных работ. Уже после того, как постройка была разрушена, кладка стены-перегородки между помещениями (2 и 3) дома, перекрывавшая западную часть ямы, просела в ее заполнение (рис. 1).

Комплекс находок из этой ямы заслуживает пристального внимания уже потому, что они относятся к тому периоду жизни Фанагории (видимо, весьма непродолжительному), который предшествует строительству здесь (во всяком случае, в данном районе города) первых домов из сырцового кирпича. Приведем краткую статистику находок, обнаруженных в яме. Из 753 предметов ожидаемое большинство составляют амфоры – 90 % (679 фр.), в абсолютном большинстве – это стенки тарных сосудов. К сосудам ионийского и аттического производства относятся 5 % (40 экз.) и 3 % (23 экз.) соответственно. Помимо этого, в заполнении были обнаружены фрагменты простой гончарной посуды (12 фр.), а также кости животных и одна раковина.

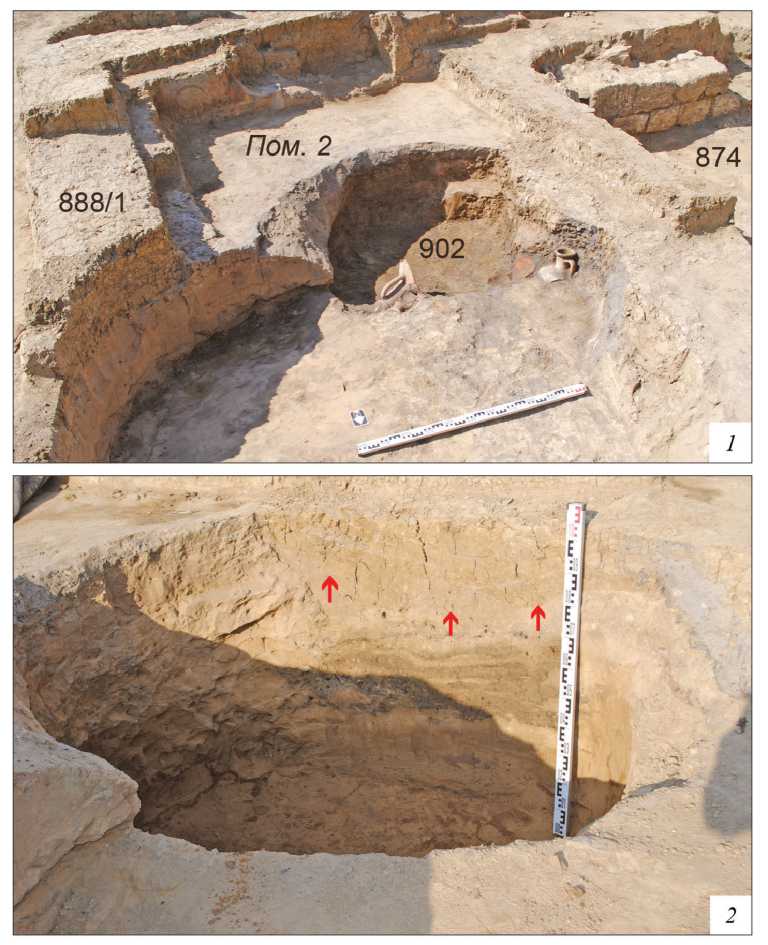

Начнем с рассмотрения обломков керамической тары. В яме, наряду с фрагментами хиосских с воронковидным горлом ранней серии («ранняя фаза» третьей четверти VI в.; рис. 2: 1 – 3 ), обнаружены фрагменты амфор Клазомен (рис. 2: 5 ), лесбосских красной глины (рис. 2: 6 , 7 ) и ионийских «на сложно-профилированной ножке» (первой/второй серии, по: Монахов , 2003. С. 39–40. Табл. 23: 4 )13 (рис. 2: 8 – 10 ). Но особенно, на наш взгляд, диагностично присутствие в комплексе горла милетской амфоры (рис. 2: 4 ). Дело в том, что, несмотря на масштабные исследования архаического слоя в Фанагории, небольшие фрагменты милетских амфор с уступами под венцом остаются (так же, как и хиосских «со светлой облицовкой») единичными. И это приводит к выводу, что на момент основания Фанагории (или вскоре после того) производство этих амфор если и не прекратилось вовсе, то экспорт товаров в них в Северное Причерноморье «сходит на нет», хотя они какое-то (непродолжительное) время еще «бытовали» ( Завойкин , 2014. С. 160–161; 2018. С. 141–142. Рис. 2: 1–3 ). Исходя из того, что эксплуатация ямы не могла быть долговременной, присутствие в ее засыпи крупного обломка милетской амфоры позволяет условно датировать этот грунтовый объект в пределах первого десятилетия жизни новой колонии (ок. 545–535 гг.), хотя реальный срок ее использования, конечно, был много короче.

В целом этой датировке не противоречат другие находки из ямы.

Пом. 2

888/1

Рис. 1. Яма № 902

1 – в процессе расчистки, общий вид в контексте с ССВ; 2 – после выборки заполнения, вид с СВ (стрелками отмечена подошва кладки стены 888/4, опустившейся в яму)

Рис. 2. Фрагменты амфор из ямы № 902

1 – 3 – хиосских «с воронковидным горлом»; 4 – милетской; 5 – клазоменской; 6 , 7 – лесбосских красноглиняных; 8 – 10 – ионийских со сложнопрофилированной ножкой («протофасосских»)

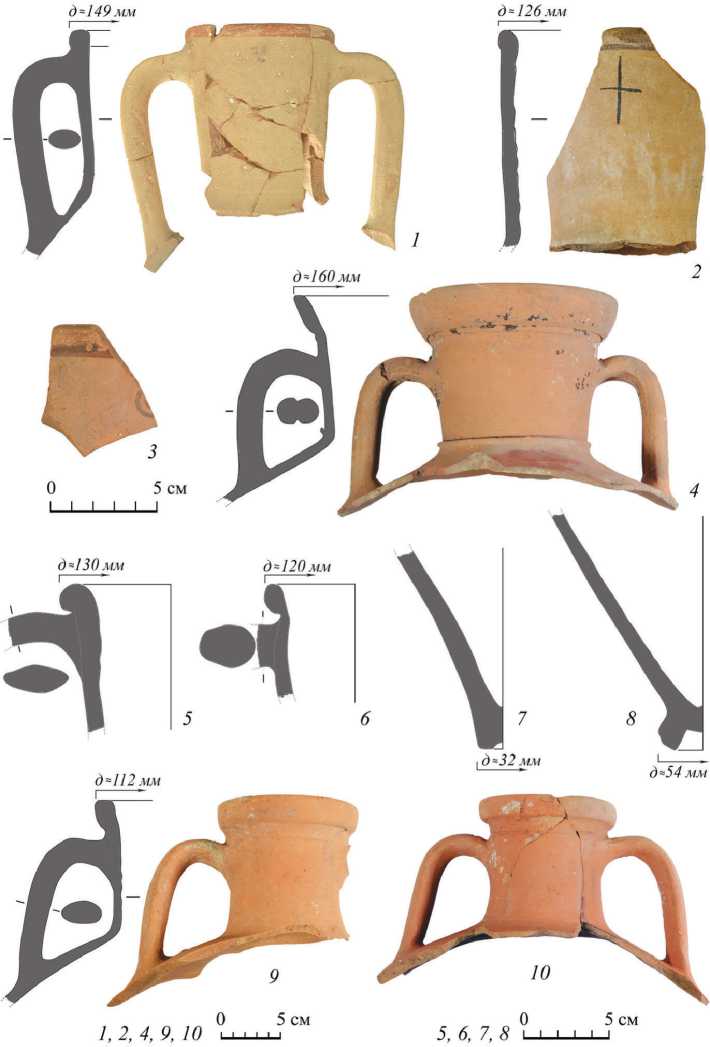

Для начала следует отметить фрагменты расписной чаши14 так называемого паросского типа (рис. 3: 1 ), существовавшего вплоть до конца VI в. ( Boardman , Hayes , 1966. Р. 74). Фрагменты, обнаруженные в яме, позволяют реконструировать верхнюю часть сосуда: невысокий отогнутый венец резким уступом переходит в округлое вместилище, ручки крепятся к нему и приподняты. Такая форма характерна для разного рода чаш ( ionian cup ), однако декор отличает ее от другого массива материала. Вместилище декорировано четырьмя вертикальными линиями с двух сторон от ручек и по центру сосуда, поле между линиями заполнено двойными окружностями с точкой в центре. Зачастую, когда речь заходит о похожих сосудах, приводятся в пример фрагменты из Токры, при этом два из них относятся авторами к «паросским», третий – к имитации ( Boardman , Hayes , 1966. No. 918–920). Несмотря на общую схожесть с предлагаемыми сосудами, детали изображения отличаются. Вероятно, перед нами более поздний вариант (имитация) данного типа. В целом для Северного Причерноморья в большей степени характерно наличие этих чаш в комплексах последней трети VI в. ( Буйских , 2013. С. 184), хотя встречаются упоминания о распространении чаш и в первой половине того же столетия ( Финогенова , 2005. С. 426; Сидорова , 1992. С. 164).

Большую часть ионийского импорта в яме составляют фрагменты сосудов так называемой простой ионийской полосатой керамики – 75 %15. К ней относится археологически целая ойнохоя с волнистым орнаментом по плечу и горизонтальными полосами лаком (рис. 3: 2 ). Декор нанесен одним взмахом руки – начало имеет более толстую линию густого лака и заканчивается тонкой практически прозрачной линией. Ввиду того, что ойнохоя не имеет каких-либо особенностей исполнения, можно лишь отметить, что закрытые формы, как и открытые формы этой категории, доминируют в слоях и комплексах после середины VI в. ( Буйских , 2013. С. 116).

Также в яме была обнаружена ионийская чаша (ручки не сохранились), по форме близкая к «паросской». Внешняя ее поверхность декорирована полосами красно-коричневого лака, внутренняя покрыта лаком полностью (рис. 3: 3 ). Типология подобных чаш не раз становилась центром внимания исследователей. Не вдаваясь в подробности, отметим, что по форме она ближе к группе B 1 Виллар – Валле ( Villard , Vallet , 1955. Fig. 4: b, d ). Аналогичные ольвийские чаши были отнесены к группе 10, по У. Шлотцхауэру, при этом, исходя из стратиграфических соображений (обнаружены в землянке третьей четверти VI в.), они датируются позже, а именно 540–500 гг. ( Буйских , 2013. С. 96. 5.46, 5.51).

Подавляющее большинство находок представлено мелкими фрагментами ионийских киликов. Ввиду фрагментарности уточнить их датировку не представляется возможным, как и уточнить особенности росписи. В целом подобные килики охватывают весь VI в., а некоторые образцы заходят и в начало V в.

Рис. 3. Фрагменты расписной и чернолаковой посуды из ямы № 902

1 – чаша «паросского» типа (ВХ-96/58); 2 – ойнохоя ионийская (ВХ-96/56); 3 – чаша ионийская (ВХ-96/57); 4 , 5 – канфары хиосские (ВХ-96/59); 6–9 – килики аттические (ВХ-96/87; ВХ-96/86; ВХ-96/88)

( Буйских , 2013. С. 107). На дне одного из киликов и одной миски16 сохранились остатки дипинти, выполненные красной краской17.

Помимо перечисленной ионийской посуды в заполнении ямы найдены образцы керамики хиосского производства: два целых профиля ангобированных канфаров (рис. 3: 4 , 5 ) и, вероятно, фрагменты от третьего, а также фрагмент стенки ольпы. Все фрагменты относятся к позднему этапу производства простой посуды с покрытием в виде светлой обмазки и поясками лака, распространение которых происходит с VII в. ( Ильина , 2005. С. 74). Ангобированные канфары становятся массовыми находками на всей территории Северного Причерноморья начиная со второй половины VI в. Один из представленных канфаров, исходя из его морфологии, следует отнести к третьей четверти VI в. ( Буйских , 2013. С. 172–173. 10.139). Второй имеет более широкую дату, но и она не выходит за пределы того же столетия ( Boardman , 1967. P. 162; Буйских , 2013. С. 172– 173. 10.142; Ильина , 2005. С. 172. Кат. 208). Ввиду того, что от ольпы сохранился лишь фрагмент стенки, сузить ее датировку невозможно. Аналогичные кувшины датируется вплоть до конца VI в. ( Ильина , 2005. С. 74).

Что касается аттического импорта, остановимся лишь на наиболее показательных примерах. Все фрагменты относятся к киликам на ножках разных форм.

Два килика входят в обширную группу мелкофигурных чаш ( The Little Master Cups ). Появившиеся к середине VI в., они просуществовали вплоть до 520-х гг. Некоторые исследователи увеличивают длительность их производства ( Петракова , Букина , 2021. С. 15). От подобного килика сохранился фрагмент края медальона с росписью в виде язычков лака и пурпурной краски, центральная часть сюжета, к сожалению, не сохранилась (рис. 3: 6 ). Ввиду того, что фрагмент имеет распространенный орнамент, определить мастерскую и форму чаши не представляется возможным, однако не вызывает сомнения, что дата сосуда не выходит за пределы третьей четверти VI в. до н. э.

Еще один фрагмент мелкофигурной чаши относится к форме Band-cup18, а именно к одному из самых распространенных типов The Floral Band-Cup, отличительной особенностью которого является цепь пальметт и лотосов по вместилищу (рис. 3: 7). Установить точную датировку сосуда достаточно сложно ввиду особой популярности подобных росписей на протяжении длительного времени, вплоть до первой половины V в. В целом килики такой формы на высокой ножке и со схожим по стилистике изображением пальметт относят к 530–510 гг. (CVA Danemark. Fasc. 9, 1999. Pl. 69; 70; 72; CVA Italia. Fasc. XX, 1950. Pl. 9. Tav. 14: 9; Jully, 1981. P. 33. No. 297), однако встречаются экземпляры и заходящие в начало V в. (CVA Russia. Fasc. 1, 1996. P. 61. Pl. 66: 6). На раннее производство может указывать использование гравировки, а также белой и пурпурной краски в декоре (Петракова, Букина, 2021. С. 16; Jully, 1981. P. 33). Несмотря на то что изображение пальметт в нашем случае выполнено небрежно, хоть и с использованием всех техник декорирования, морфология сосуда предполагает отнесение его не позднее чем к последней четверти VI в.

Небольшой фрагмент килика относится к типу The Small Floral Band-Skythos ( Hatzidakis , 1984. P. 47) . Это небольшие чаши на невысокой ножке, орнаментированные растительным орнаментом в виде каплевидных условных бутонов лотоса, украшенных пурпурной краской и точками лака сверху (рис. 3: 8 ). Единой точки зрения на то, каким временем следует датировать похожие сосуды, не установилось. Ввиду простоты декора, вероятно, их использовали длительное время. Большая часть аналогий относится к концу VI в. ( Скуднова , 1988. С. 42. Кат. 25.1; Петракова , Букина , 2021. С. 123; Nazarcuk , 2010. B-258; CVA Suisse. Fasc. 3, 1980. P. 34, 4. Pl. 66: 4 ), при этом встречаются и примеры находок в комплексах первой половины V в. ( Петракова , Букина , 2021. С. 123. 35.7; Hatzidakis , 1984. Pl. 4: 103 ). Необходимо особо обратить внимание на то, что большую часть аналогий, приводимых исследователями, составляют сосуды другой формы: венец у них слегка загнут и не имеет ни валикообразного края, ни слегка вогнутого перехода к стенке чаши. Поэтому для утверждения, что в яме представлен образец поздней продукции, нет никаких оснований.

Еще один максимально сохранившейся фрагмент аттического образца – ки-лик типа «C» с вогнутым венчиком (край не сохранился) на невысокой ножке с валиком на стволе (рис. 3: 9 ). В целом килики этого типа производились с последней четверти VI в., вплоть до первой половины V в. ( Sparkes, Talcott , 1970. P. 91–92). Однако ножка с низким стволом и валиком на нем, несомненно, принадлежит килику не позднее последней четверти VI в. ( Егорова , 2017. С. 20. Кат. № 11; Sparkes , Talcott , 1970. Nos. 403–405).

Объяснить присутствие относительно поздних фрагментов в яме, с одной стороны, можно, предположив, что они оказались ниже уровня «пола»19 над ямой в результате проседания грунта после того, как дом был разрушен. То, что этот процесс здесь происходил, однозначно подтверждает опускание в яму нижних рядов кладки стены 888/4 (рис. 1: 2 ). С другой же стороны, принимая в расчет стратиграфический контекст (засыпанная яма перекрыта домом, построенным еще в третьей четверти VI в.), мы вынуждены ориентироваться не на наиболее поздние даты производства и бытования керамики, обнаруженной в хозяйственной яме, а на те, что не противоречат контексту ее находки.

Если подытожить, засыпку ямы № 902 с учетом перекрывающего ее слоя следует датировать в пределах 540–535/30 гг. Реальный срок ее функционирования был, конечно, значительно короче, однако сузить эту датировку археологический источник возможности не дает. Таким образом, формально указанные десятилетие-полтора VI в. и нужно считать terminus post quem для начала регулярной застройки исследованного района Фанагории. Иначе говоря, сформулированный ранее тезис, согласно которому строительство домов в этой апойкии началось практически сразу после ее выведения, в полной мере сохраняет свою силу. Даже с учетом того, что какой-то небольшой временной интервал (длительность которого археологически оценить невозможно) потребовался для того, чтобы колонисты обустроились на новом месте и подготовили все необходимое для строительства полноценных жилых домов, общественных зданий и сооружений. По нашему мнению, едва ли на это потребовалось более года-двух.

Список литературы Позднеархаическая яма на «верхнем городе» Фанагории (материалы к датировке древнейшей застройки)

- Абрамзон М. Г., Завойкин, А. А., Кузнецов, В. Д., Сапрыкина, И. А., 2019. Монеты позднеархаического и раннеклассического времени из раскопок Фанагории // Hypanis. Вып. 1 / Отв. ред.: В. Д. Кузнецов, А. А. Завойкин. С. 5–27.

- Буйских А. В., 2013. Архаическая расписная керамика из Ольвии (восточногреческая, лаконская, коринфская, имитации). Киев: Стародавнiй Свiт. 456 с.: ил.

- Виноградов Ю. А., 1999. Греческая колонизация и греческая урбанизация Северного Причерноморья // SP. № 3. С. 101–115.

- Виноградов Ю. А., 2000. К проблеме становления древнегреческих городов в районе Боспора Киммерийского // ΣΥΣΣΙΤΙΑ: памяти Юрия Викторович Андреева / Отв. ред. В. Ю. Зуев. СПб.: Алетейя. С. 222–232.

- Егорова Т. В., 2017. Античная чернолаковая керамика из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. М.: ГМИИ. 145 с., 29 л. ил.

- Жебелев С. А., 1953. Северное Причерноморье. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 387 с.

- Завойкин А. А., Кузнецов В. Д., 2020. Хронология архаического дома из Фанагории // Hypanis. Вып. 2 / Ред. В. Д. Кузнецов и др. С. 129–140.

- Завойкин А. А., 2014. Амфоры «Самос/Милет» в Фанагории: некоторые проблемы хронологии // Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Актуальные проблемы хронологии. XV Боспорские чтения. Керчь: Деметра. С. 160–167.

- Завойкин А. А., 2018. Амфорные материалы из древнейшего слоя Фанагории // КСИА. Вып. 252. С. 138–152.

- Завойкин А. А., 2023. Амфорный комплекс дома 888 на «Верхнем городе» Фанагории // ПИФК. № 3. (В печати.)

- Завойкин А. А., Кузнецов В. Д., 2019. Заметки о вторичном использовании амфор в Фанагории в архаический период // Hypanis. Вып. 1 / Отв. ред.: В. Д. Кузнецов, А. А. Завойкин. С. 73–97.

- Завойкина Н. В., 2020. Граффито ок. 520-х гг. до н. э. из Фанагории // КСИА. Вып. 258. С. 245–250.

- Ильина Ю. И., 2005. Хиосская керамика из раскопок на острове Березань // Борисфен – Березань. Археологическая коллекция Эрмитажа. Т. 1. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 70–174.

- Крыжицкий С. Д., 1993. Архитектура античных государств Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка. 246 с.

- Кузнецов В. Д., 2001а. Метрополия Фанагории // ДБ. Т. 4. С. 227–236.

- Кузнецов В. Д., 2001б. Раскопки последних лет в Фанагории // Таманская старина. Вып. 1. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 9–14.

- Кузнецов В. Д., 2010. Фанагория – столица Азиатского Боспора // Античное наследие Кубани. Т. I / Под ред. Г. М. Бонгард-Левина, В. Д. Кузнецова. М.: Наука. С. 431–469.

- Кузнецов В. Д., 2011. Заметки о культурном слое Фанагории // Греческие и варварские памятники Северного Причерноморья. Опыт методики российских и украинских полевых исследований / Отв. ред.: А. А. Масленников, Н. А. Гаврилюк, А. А. Завойкин. М.: ИА РАН. С. 117–130. (Методика полевых археологических исследований; вып. 4.)

- Кузнецов В. Д., 2015. Сырцовый кирпич (по материалам Фанагории) // ПИФК. № 1. С. 301–313.

- Кузнецов В. Д., 2018. Домостроительство Северного Понта // Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 4 / Ред.: В. Д. Кузнецов, А. А. Завойкин. М.: ИА РАН. С. 117–135 (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 7.)

- Кузнецов В. Д., 2019. Древнейшая Фанагория: некоторые проблемы // ДБ. Т. 24. С. 398–416.

- Кузнецов В. Д., 2021. Архаические стены Фанагории // Hypanis. Вып. 3 / Ред. В. Д. Кузнецов и др. С. 111–130.

- Монахов С. Ю., 2003. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. М.: Киммерида; Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 351 с.

- Петракова А. Е., Букина А. Г., 2021. Аттическая чернофигурная и чернолаковая керамика Тиритаки. СПб.; Керчь: Соло-Рич. 312 с.

- Сидорова Н. А., 1992. Керамика архаического периода из раскопок Пантикапея 1965–1985 гг. (кроме аттической чернофигурной) // Сообщения ГМИИ. Вып. 10. С. 131–173.

- Скуднова В. М., 1988. Архаический некрополь Ольвии: публикация одной коллекции. Л.: Искусство. 184 с.

- Финогенова С. И., 2005. Очерк истории Гермонассы по материалам раскопок последних лет // ДБ. Т. 8. С. 422–442.

- Чистов Д. Е., 2022. Греческая урбанизация Северного Причерноморья архаической эпохи: авто-реф. дис. … д-ра ист. наук // ИИМК РАН. СПб. 43 с.

- Чистов Д. Е., Зуев В. Ю., Ильина Ю. И., Каспаров А. К., Новоселова Н. Ю., 2012. Материалы Березанской (Нижнебугской) античной археологической экспедиции. Т. 2. Исследования на острове Березань в 2005–2009 гг. СПб.: Изд-во ГЭ. 297 с.

- Чистов Д. Е., Ильина Ю. И., Еремеева А. А., Щербакова О. Е., 2020. Материалы Березанской (Нижнебугской) античной археологической экспедиции. Т. 3. Березанское поселение в исследованиях 2010–2014 гг. СПб.: Изд-во ГЭ. 435 с.

- Шелов-Коведяев Ф. В., 2018. К ранней истории Фанагории // ПИФК. № 3. С. 98–106.

- Boardman J., 1967. Excavation in Chios, 1952–1955: Greek Emporio. London: Thames and Hudson. 374 p. (The British school of archaeology at Athens. Supplementary; 6.)

- Boardman J., Hayes J., 1966. Excavations at Tocra 1963–1965: The Archaic deposits I. London: Thames and Hudson. 285 p. (The British school of archaeology at Athens. Supplementary; 4.)

- CVA. Danemark. Fasc. 9. Copenhague, Thorvaldsens Museum. 1. Collection des Antiquites Classiques / T. Melander. Copenhague, 1999. 94 p., 90 pls.

- CVA. Italia. Fasc. XX. Museo Nazionale di Napoli. I / Ed. by A. Adriani. Rome: Libreria dello Stato, 1950. 26 p., 46 pls.

- CVA. Russia. Fasc. 1. Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow. 1 / Ed. by N. Sidorova in collaboration with O. Tugusheva. Roma: «L’Erma» di Bretschneider, 1996. 64 p., 66 pls.

- CVA. Suisse. Fasc. 3. Geneve. Musée d’Art et d’Histoire. 2 / Ed. by C. Dunant, L. Kahil. Berne: Editions Peter Lang, 1980. 84 p., 48 pls.

- Hatzidakis P., 1984. Athenian Red-figure and Black-figure Cup-skyphoi of the Sixth and Fifth Centuries B.C., with Particular Reference to Material from Phthiotis. London: King’s College London. 323 p., 64 pls.

- Jully J. J., 1981. Archaic Pottery. Stockholm; Lund: P. Åström for Swedish Institute in Istanbul. 56 p. (Labraunda. Swedish excavations and researches; vol. II, pt. 3.)

- Nazarcuk V. I., 2010. B. Black-figured Pottery // The Lower City of Olbia (Sector NGS) in the 6th Century BC to the 4th Century AD. Vols. 1–2 / Ed. by N. A. Lejpunskaja et al. Aarchus: Aarchus University Press. P. 143–170. (Black Sea Studies; vol. 13.)

- Posamentir R., 2005. Archaic Greek Culture: The Archaic Ionian Pottery from Berezan // Archaic Greek Culture: History, Archaeology, Art and Museology / Ed. by S. Solovyov. Oxford: BAR. P. 66–75. (BAR. International series; 2061.)

- Sparkes B. A., Talcott L., 1970. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th, 4th Cent. B. C. Princeton: The American School of Classical Studies at Athens. 382 p. + 472 p. ill. (The Athenian Agora; vol. XII.)

- Villard M. F., Vallet G., 1955. Megara Hyblaea. V // Mélanges d’archéologie et d’histoire. T. 67. P. 7–34.