Позднедевонско-раннекаменноугольные изолированные карбонатные платформы на севере Урала и Пай-Хоя

Автор: Груздев Д.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (322), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются изолированные карбонатные платформы, разрезы которых известны на Приполярном Урале (бассейн р. Большая Надота, скважины Юнъяхинской и Левогрубеюской площадей) и Северо-Западном Пай-Хое (бассейн р. Лымбадъяха, побережье Баренцева моря). Выделены три этапа их развития - франский, фаменско-турнейский и визейско-серпуховский. Для каждой платформы построены модели седиментации, проведен анализ мощностей сводных разрезов, построены кривые погружения; выявлены сходство и различия в истории их формирования и структуре. Тектоническое заложение во фране - раннем фамене внутришельфовых впадин (Кожимская - на Приполярном Урале, Коротаихинская - на Пай-Хое) обусловило возникновение изолированных карбонатных платформ. Дальнейшее развитие последних контролировалось преимущественно эвстатическими колебаниями уровня моря. Платформы отличаются по времени существования (Полярноуральская - поздний фран-серпухов, Пай-Хойская - ранний фамен-турне), рельефу, фациальной неоднородности и размерам. Изолирующие внутришельфовые впадины также имели разные размеры (Кожимская была крупнее, чем Коротаихинская). Кроме того, Полярноуральская изолированная карбонатная платформа относится к тепловодному типу, а Пай-Хойская - к прохладноводному.

Пай-хой, приполярный урал, верхний девон, нижний карбон, изолированная карбонатная платформа, модели седиментации

Короткий адрес: https://sciup.org/149139285

IDR: 149139285 | УДК: 551.3.051 | DOI: 10.19110/geov.2021.10.1

Текст научной статьи Позднедевонско-раннекаменноугольные изолированные карбонатные платформы на севере Урала и Пай-Хоя

В настоящее время при описании мощных толщ карбонатов мелководно-морского генезиса используется устоявшийся термин «карбонатная платформа». Он имеет достаточно широкое толкование и применяется как для обозначения карбонатных толщ, сформировавшихся в различных геотектонических условиях

[33], так и для любых поверхностей, контролирующих распределение фаций мелководно-морских карбонатов: от гомоклинальных рампов (homoclinal ramps) до окаймленных шельфов (rimmed shelves) [27]. Изучение процессов и факторов, влияющих на морское карбо-натонаконакопление, активно началось в 70-х годах прошлого века. Первым, кто предложил различать рампы и шельфы, был В. М. Ар [21]. Позднее Р. Н. Гинзбург

и Н. П. Джеймс выделили окаймленные и открытые шельфы [25]. Дж. Л. Уилсон в 1975 году дал первую развернутую модель карбонатной платформы, под которой он понимал гигантское карбонатное тело, имеющее более-менее горизонтальную кровлю и (обычно) крутые склоны, а на периферии сложенное осадками зоны высокой волновой энергии [35]. Среди работ 80-х годов по исследованию карбонатных платформ стоит отметить публикации Д. Ф. Рида [28, 29]. В них впервые разработана схема классификации типов платформ в соответствии с профилем осадконакопления и фациальной зональностью, а также эволюцией этих платформ на пассивных и активных континентальных окраинах.

Позднее М. Е. Таккер и В. П. Райт [33] модифицировали терминологию, выделив отличающиеся по морфологии пять основных разновидностей карбонатных платформ: эпиконтинентальную платформу, рамп, окаймленный шельф, изолированную и затопленную платформы.

Под изолированной карбонатной платформой (ИКП) понимается область шельфа, окаймленая более глубоководными участками и представляющая собой замкнутую седиментационную систему. Для этой системы характерна изоляция в первую очередь от терригенного материала, а осадконакопление целиком обеспечивается местной продукцией карбонатов. Склоны, как правило, имеют наклон более 15° и окаймлены биогермно-отмельными комплексами осадков [34]. Внутренняя зона обычно представлена карбонатными илами внутренних лагун [10].

Крупные региональные карбонатные образования, представленные биогермно-отмельными комплексами отложений края шельфа, известны на Приполярном Урале (бассейн р. Большая Надота, скважины Юнъяхинской и Левогрубеинской площади) и на юго-западном склоне Пай-Хоя (бассейн р. Лымбадъяха и побережье Баренцева моря). Их строению и фациальным особенностям посвящен ряд исследований. В 1971 году А. И. Елисеевым был установлен и описан поздневизейский риф на Приполярном Урале (бассейн р. Большая Надота) [9], позднее М. А. Шишкиным [20] выдвинуто предположение о существовании в фамен-ское время оолитовой мегабанки. Группой польских исследователей в 2001 году [31] уточнена датировка рифового массива (Большенадотский риф — по А. И. Елисееву) и предложена модель его формирования в девонско-каменноугольное время. Позднее в работе А. В. Журавлева [11] дана седиментационная модель для более узкого возрастного интервала (фамен– турне), и высказано предположение о существовании ИКП на Приполярном Урале, современным аналогом которой является Багамская банка. В нашей работе [3] эта идея получила дальнейшее развитие: в истории формирования изолированной карбонатной платформы в позднедевонско-раннекаменноугольное время на Приполярном Урале выделены три этапа осадконакопления, для которых построены модели седиментации, отражающие закономерности развития органогенных построек и их окружения. Нами было высказано предположение о тектоническом заложении вну-тришельфовой впадины как регионального фактора, инициировавшего возникновение ИКП на краю шельфа в позднем девоне. В дальнейшем эвстатикой кон- 4

тролировалась литофациальная зональность самой Полярноуральской ИКП [3]. Фации данной платформы также установлены на территории Приполярного и Полярного Урала в керне скв. Левогрубеинская-1 [14] и Юнъяхинская-1 [4].

На северо-западном склоне Пай-Хоя среднепалеозойские мелководные карбонатные отложения были описаны В. С. Енокяном и отнесены им к «карбонатной мелководно-шельфовой структурно-формационной зоне» * . Позднее Н. М. Еременко [10] уточнила строение раннекаменноугольных биогермно-отмельных комплексов Пай-Хоя и Урала и выделила среди них два типа отмелей — «полярноуральский» и «пай-хойский». Отмели полярноуральского типа представляли собой биогермы, окруженные детритовыми и оолитовыми валами, в то время как отмели пай-хойского типа существовали в виде детритовых валов, разделенных мелководными впадинами с низкой гидродинамикой [8].

В 2020 году карбонатный комплекс позднедевон-ско-раннекаменноугольного возраста, развитый на северо-западе Пай-Хоя (Пай-Хойский карбонатный па-равтохтон), нами с соавторами рассматривался в качестве Пай-Хойской ИКП во франско-турнейское время. Формирование этой изолированной платформы было обусловлено неравномерным тектоническим погружением края Печорской плиты [6].

Таким образом, для Приполярного Урала и северо-запада Пай-Хоя предполагается существование ИКП на краю шельфа в позднедевонско-раннекаменноу-гольное время. Тем не менее остается открытым вопрос о соотношении региональных (тектонических) и глобальных (эвстатических) факторов в возникновении и функционировании этих структур. Цель данной работы состоит в решении этого вопроса.

Объект и предмет исследования

Материалом для данной работы послужили результаты изучения нами совместно с Д. Б. Соболевым, А. В. Журавлевым, Я. А. Вевель, Р. С. Кармановым, С. Ю. Камзалаковой, В. А. Коноваловой и А. Н. Плоти-цыным разрезов верхнего девона – нижнего карбона в бассейне р. Большая Надота (Приполярный Урал), керна скважин Юнъяхинская-1 и Левогрубеюская-1, а также разрезов на р. Лымбадъяха и побережье Баренцева моря (СЗ Пай-Хой). Кроме того, дополнительно были привлечены материалы К. А. Коковина по разрезам бассейна р. Большая Надота (Приполярный Урал). Основное внимание было уделено двум детально изученным участкам — Большенадотинскому и Лымба-дъяхинскому, расположенным в восточной части Бельско-Елецкой структурно-формационной зоны (СФЗ) (рис. 1).

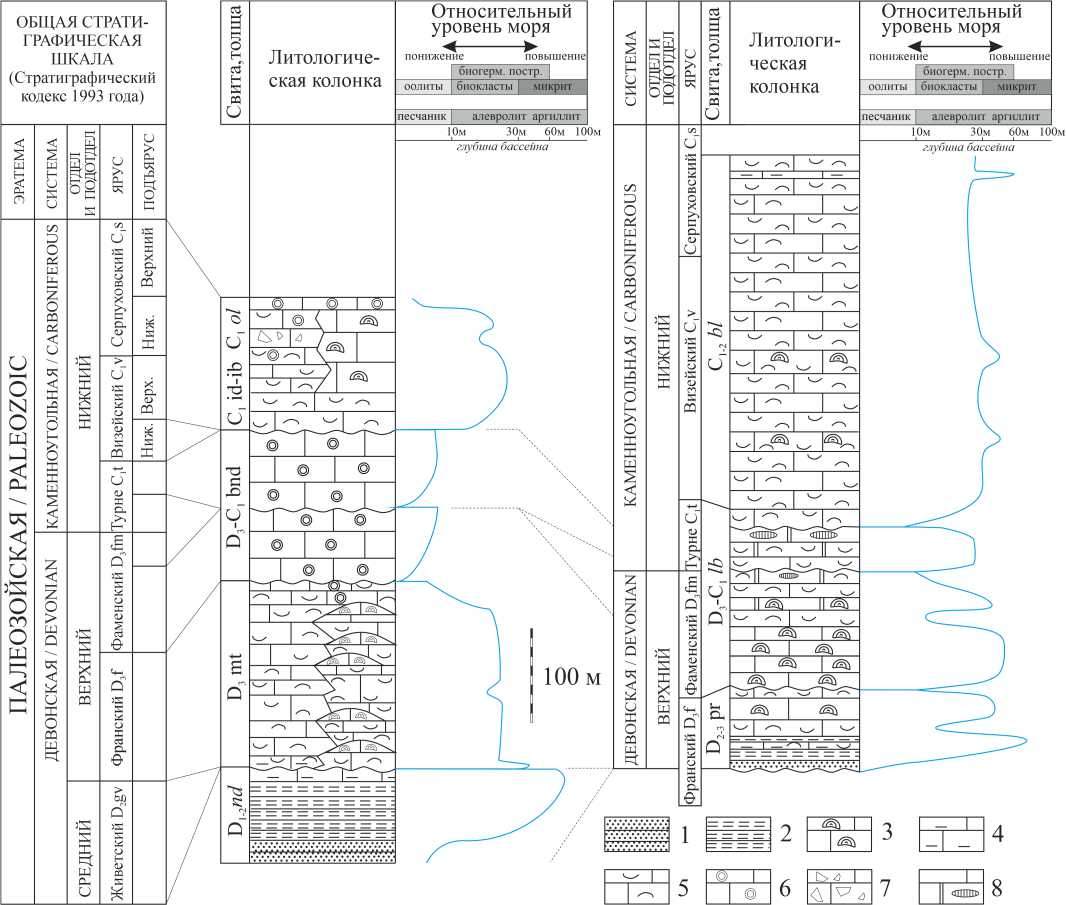

Соотношение изученных стратиграфических подразделений показано на рис. 2.

В Большенадотинском районе развиты следующие подразделения (характеристика составлена по [2, 9]) (рис. 2): надотамылькская свита, матяшорская толща, большенадотинская толща, нерасчлененная известняково-доломитовая и известняково-брекчиевая

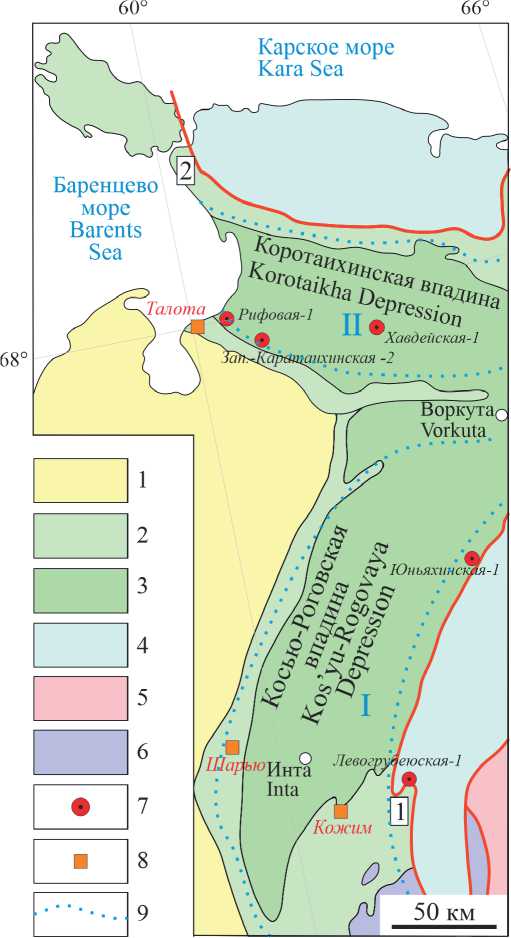

Рис. 1. Расположение рассматриваемых районов на схеме структурно-формационного районирования севера Урала и Пай-Хоя (по [1], с дополнениями). Условные обозначения: 1 — отложения чехла Печорской плиты; 2 — Бельско-Елецкая СФЗ, 3 — впадины Предуральского передового прогиба; 4 — Зилаиро-Лемвинская СФЗ; 5 — ЦентральноУральская мегазона; 6 — рифейско-вендские отложения, 7 — скважины, 8 — разрезы, 9 — границы палеовпадин: I — Кожимской, II — Коротаихинской. Цифрами обозначены рассматриваемые районы: 1 — Большенадотинский (бассейн р. Большая Надота), 2 — Лымбадъяхинский (мыс Пырков, бассейн р. Лымбадъяха, побережье Баренцева моря)

Fig. 1. The location of the areas under consideration on the scheme of structural-formational zoning of the north of the Urals and Pay-Khoy (according to [1], with additions). Legend: 1 — sediments of the cover of the Pechora plate; 2 — Belsko-Eletskaya SFZ, 3 — depressions of the Ural foredeep; 4 — Zilairo-Lemvinskaya SFZ; 5- Central Ural megazone; 6 — Riphean-Vendian deposits, 7 — wells, 8 — sections, 9 — boundaries of paleo-depressions: I — Kozhimskaya, II — Korotai-khinskaya. The numbers indicate the areas under consideration: 1 — Bolshenadotinsky (basin of the Bolshaya Nadota river), 2 — Lymbad'yakhinsky (Cape Pyrkov, basin of the Lymba-dyaha river, the coast of the Barents Sea)

толщи, рифовый массив Олыся. Надотамылькская свита (разрезы бассейна р. Большая Надота, скв. Левогрубеинская-1) сложена преимущественно терригенными отложениями — песчаниками, алевролитами и аргиллитами, в верхней части с пачкой глинистых известняков. Матяшорская толща (разрезы бассейна р. Большая Надота, скв. Юнъяхинская-1) представлена в основном биокластовыми и биоморфными известняковыми разностями. Большенадотинская толща (разрезы бассейна р. Большая Надота, скв. Юнъ-яхинская-1) образована преимущественно оолитовыми известняками, а известняково-доломитовая и известняково-брекчиевая толщи (разрезы бассейна р. Большая Надота, скв. Юнъяхинская-1) — литобио-кластовыми известняками, в различной степени до-ломитизированными. Рифовый массив Олыся слагают известняки рифогенного облика — в основном био-морфные в ассоциации с литобиокластовыми и оолитовыми разностями.

В строении Лымбадъяхинского района в рассматриваемом стратиграфическом интервале участвуют три подразделения (характеристика дана по [6]) (рис. 2): пырковская толща, лымбадъяхинская и болванская свиты. Пырковская толща (мыс Пырков, руч. Пырков) представлена в нижней части терригенными отложениями — косослоистыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, которые выше по разрезу сменяются чередованием аргиллитов и биокластовых известняков. Верхняя часть разреза сложена органогенными и биокластовыми известняками, а венчает разрез пачка пелитоморфных известняков с кремневыми конкрециями (рис. 3). Лымбадъяхинская свита (побережье Печорского моря в районе мыса Пырков, бассейн р. Лымбадъяха) представлена известняками — в нижней части органогенными (строматопорово-водорос-левыми), в верхней — биокластовыми. Болванская свита (побережье Печорского моря от устья р. Лымбадъяха до мыса Чайка) образована биокластовыми известняками, в нижней и средней частях разреза выделяются горизонты рассеянно-линзовидных скоплений колониальных и одиночных кораллов и крупных раковин брахиопод в близком к прижизненному положении. В верхней (серпуховской) части разреза присутствуют глинисто-карбонатные прослои.

В основу интерпретации материалов положены разработанные ранее для Большенадотинского района фациальные модели [3]. Для реконструкции истории формирования внутришельфовых впадин и изолированных карбонатных платформ был также использован метод анализа мощностей и реконструкции погружения субстрата [6]. Реконструкция погружения осуществлена с помощью программного обеспечения BackStrip [24]. Величина погружения вычисляется как сумма мощности накопившихся за определенное время осадков (с учетом их уплотнения), эвстатического изменения уровня моря и изменения глубины бассейна. При расчетах принимается, что максимальное уплотнение осадка для карбонатных пород составляет 2 раза, а для терригенных и глинистых — 1.7 раза [22]. Данные по эвстатическим изменениям взяты из публикации Хака и Шаттера [26].

Исходными данными для каждого района служили сводные разрезы и их фациальная интерпретация (рис. 3).

ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА (Стратиграфический кодекс 1993 года)

К ш

о

X

РЕГИОНАЛЬНАЯ (СУБРЕГИОНАЛЬНАЯ) СХЕМА ЗАПАДНЫЙ СКЛОН УРАЛ (УРСС, 1993; Постановления МСК, вып. 38, 2008)

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕСТНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ CORRELATION OF LOCAL STRATIGRAPHIC UNITS

Елецкая структурно-формационная зона

и

ОО

ГОРИЗОНТЫ

____________ Eletskaya structural formation zone Западный склон Приполярного Урала

Western slope of Subpolar Urals ___________ Большенадотинский район

Bolshenadotinsky area

Западная подзона

Центральная подзона

Восточная подзона

Северо-западный Пай-Хой NW Pay-Khoy Лымбадьяхииский район Lymbadyakhinsky area

S

Юлдыбаевский

N

Щ

S

со

о

X

О

§

О

^

2 о

Q

и К О га

о

Протвинский

Косогорский

Веневский

ж

х m

Ш

X

Михайловский

« я

= со

>s s к о

>s

<5 S

= Я

я 2 е

Q

>5 S

е

Q ж к

Эйфельс-кий D,ef

Алексинский

Тульский

Бобриковский

Радаевский

Косьвинский

Кизеловский

Черепетский

Упинский

Малевский

Гумеровский

Лытвинский

Кушелгинский

Мурзакаевский

Макаровский

Барминский

Аскынский

Мендымский

Доманиковый

Саргаевский

Кыновский

Пашийский

Чеславский

Чусовской

Афонинский

?

Известняковобрекчиевая толща 7 Cpb . ~100m

Риф Олыся С^/ 100-150м

Известняково-доломитовая толща Cyd 30-150 м

Большенадотинская толща D^Qbnd 350 м

МаТяшорская толща у D2 3mt >

350 м

более 60 м

~ 80 м

Надотамылькская свита Dx_2nd 1300 м

Болванская свита СХЫ 500—550м

Лымбадъяхин-ская свита D-C^Z) 130-170 м

?

Пырковская толща D3pr 60-80м

Рис. 2. Стратиграфическая схема рассматриваемых районов (по [3, 6, 12, 13, 19] с дополнениями и изменениями). Заливкой отмечен преобладающий состав отложений: коричневый цвет — терригенные отложения, голубой цвет — карбонатные отложения

Fig. 2. Stratigraphic chart of the areas under consideration (according to [3, 6, 12, 13, 19] with additions and changes). The color marks the predominant composition of the sediments: brown — terrigenous sediments, blue — carbonate sediments

Рис. 3. Сводные разрезы Лымбадъяхинского (слева) и Большенадотинского (справа) районов с кривыми изменения относительного уровня моря. Условные обозначения: 1 — песчаник, 2 — аргиллит и алевролит, 3 — известняк органогенный, 4 — известняк глинистый, 5 — известняк биокластовый, 6 — известняк оолитовый, 7 — известняковые брекчии, 8 — известняк доломитизированный с кремневыми конкреционными плитами. В колонках индексами обозначены следующие стратиграфические подразделения: D1-2 nd — надотамылькская свита, D2–3 mt — матяшорская толща, D3–C1 bnd — большенадотинская толща, C1 id-ib — нерасчлененная известняково-доломитовая и известняково-брекчиевая толща, С1 ol — риф Олыся (Большенадотский риф по А. И. Елисееву [9]), D2–3 pr — пырковская толща, D3–C1 lb — лымба-дъяхинская свита, C1–2 bl — болванская свита

Fig. 3. Synoptic sections of the Lymbad'yakha (left) and the Bol'shaya Nadota (right) regions, with curves of relative sea level changes. Legend: 1 — sandstone, 2 — mudstone and siltstone, 3 — organogenic limestone, 4 — clayey limestone, 5 — bioclastic limestone, 6 — oolitic limestone, 7 — limestone breccias, 8 — dolomitized limestone with chert nodule slabs. The following stratigraphic subdivisions are indicated on the columns: D1–2 nd — Nadotamylk Formation, D2–3 mt — Matyashor Formation, D3–C1 bnd — Bolshaya Nadota Formation, C1 id-ib — undivided limestone-dolomite and limestone-breccia formation, С1 ol — Olysya reef (Bol'shenadotskiy reef after A. I. Eliseev [9]), D2–3 pr — Pyrkovskaya Formation, D3–C1 lb — Lymbadyakha Formation, C1–2 bl — Bolvansky Formation

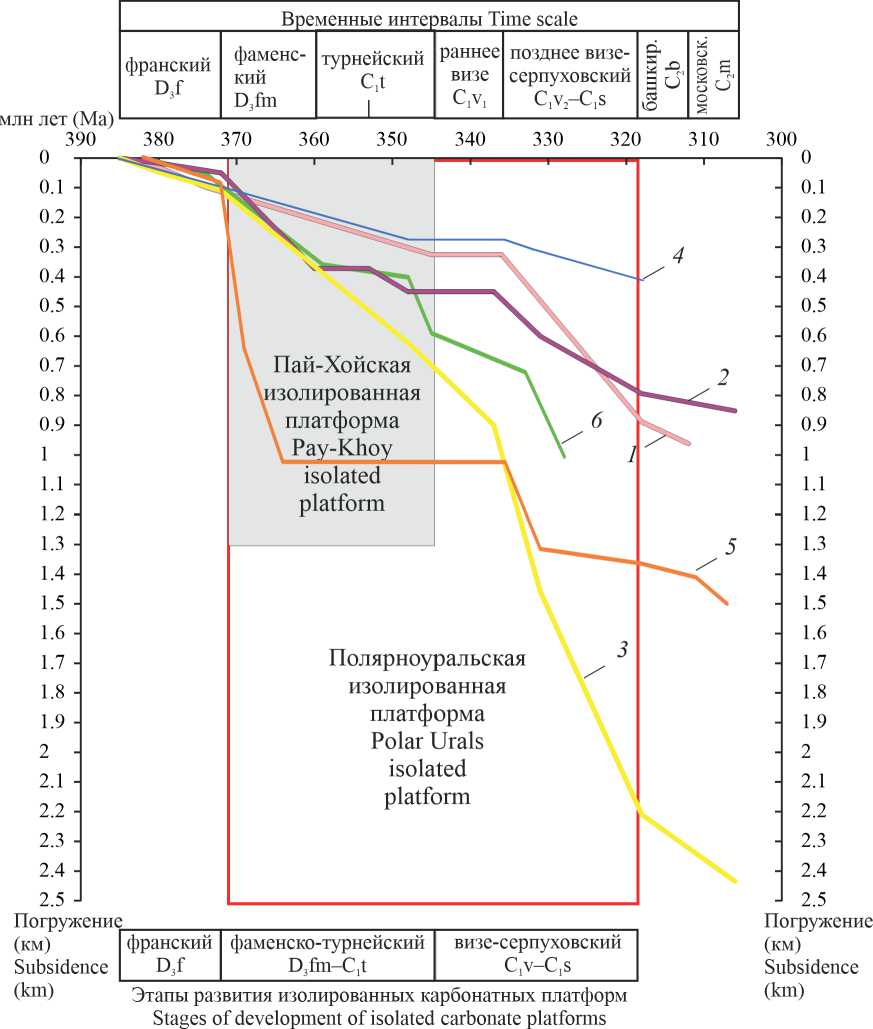

Детальность реконструкций погружения обусловлена степенью расчленения используемых разрезов. В настоящей работе анализ был проведен по следующим временным интервалам (рис. 4): франский век, фаменский век, раннетурнейское время, позднетур-нейское время, ранневизейское время и поздневизей-ско-серпуховское время.

Изменение относительного уровня моря (рис. 3) для рассматриваемых районов рассчитывалось из ус- ловия, что определенные типы осадков на карбонатной платформе формируются в определенном диапазоне глубин. В работе принимается соотношение типов отложений и батиметрии, установленное в пределах Багамских банок [15, 30]. Мелководные карбонатные осадки в пределах изолированной карбонатной платформы распределены в следующей последовательности (по мере увеличения глубины): оолитовые пески — биокластовые пески — карбонатный ил. Органогенные

постройки характеризуются широким диапазоном глубин [15, 30].

Оолиты формируются в условиях крайнего мелководья, в подвижных водах с режимом высокой энергии и чаще всего ограничены глубиной до 8–10 метров [30]. Как правило, они образуют отмели и бары, приуроченные к краевым частям платформы. Значительная часть биокластического материала аккумулируется в диапазоне глубин от 10 до 30 метров [15, 30] в условиях умеренной динамики вод. Биокласты обычно слагают мелкие аккумулятивные формы, располагающиеся на периферии платформы и рядом с органогенными постройками [15]. Микриты (карбонатный ил) отлагаются на глубинах ниже базы волнового воздействия. В пределах изолированных карбонатных платформ они приурочены, как правило, к центральным частям (глубины более 30 м), защищенным от воздействия волн расположенными на краях органогенными постройками и аккумулятивными формами [30].

Органогенные постройки формируются на глубинах от 10 до 60 м и тяготеют к краевым частям изолированных карбонатных платформ [30]. При этом мелкие калиптры могут встречаться и в центральных частях.

Результаты исследований

Для сводных разрезов Большенадотинского района Полярного Урала, Пай-Хойского карбонатного пар-автохтона, а также востока Косью-Роговской впадины (разрез на р. Кожим), поднятия Чернышева (разрез на р. Шаръю), Вашуткино-Талотинской зоны надвигов (разрез на р. Талота и скважина 1-Рифовая) и юго-запада Коротаихинской впадины (скважина 1-Хавдейская) (рис. 1) построены кривые погружения для позднеде-вонско-раннекаменноугольного интервала (рис. 4).

Анализ кривых показывает, что на Приполярном Урале и в Приуралье начиная с франского века происходило дифференцированное прогибание, которое, вероятно, привело к формированию относительно глубоководной Кожимской впадины. Это подтверждается наличием глубоководных отложений этого возраста (карбонатные турбидиты с кремнисто-глинистыми фоновыми осадками) в разрезе на р. Кожим, западнее Большенадотинского района [18]. К началу фамена впадина окончательно отделила Большенадотинскую карбонатную платформу от основной Печорской платформы. Разница в амплитудах прогибания особенно заметна для разрезов гряды Чернышева, где достигла порядка 800 м в фаменское время. Дифференцированное развитие края шельфа продолжалось до конца серпуховского века. Также на графиках видно, что, скорее всего, впадина имела асимметричное строение: в начале фамена интенсивнее прогибался внутренний борт (разрезы гряды Чернышева), затем, в турнейское время, зона активного прогибания смещалась восточнее (разрезы бассейна р. Кожим), в сторону края изолированной платформы. Для Пай-Хойского карбонатного паравтохтона можно отметить, что в фаменско-тур-нейское время его погружение отставало на 150–400 м от западных и юго-западных бортов Коротаихинской впадины (разрезы Вашуткино-Талотинской зоны надвигов, р. Талота) (рис. 4, график 2) и юга Коротаихинской впадины (скважина Хавдейская-1) (рис. 4, график 3). 8

Вероятно, это отставание в прогибании маркирует время образования поднятия края шельфа и возникновения ИКП на северо-западе Пай-Хоя.

Формы кривых погружения для Приполярного Урала (район р. Большая Надота) и северо-запада Пай-Хоя (Пай-Хойский карбонатный паравтохтон) начинают существенно различаться с позднего визе. Для Пай-Хоя интенсивность погружения увеличивается и почти сравнивается по скорости погружения с западным бортом Коротаихинской впадины. Вероятно, уже с позднего визе ИКП на северо-западе Пай-Хоя (Пай-Хойский карбонатный паравтохтон) перестала существовать, а бассейн развивался в рамках единой Печорской платформы. На кривой погружения для Приполярного Урала (район р. Большая Надота) видно, что относительно слабое прогибание края шельфа продолжалось, однако оно значительно отставало от скоростей погружения субстрата в районе современного бассейна р. Кожим (рис. 4, график 6). Вероятно, Большенадотинская ИКП существовала вплоть до позднего серпухова. В пользу этого предположения свидетельствуют глубоководные разрезы серпуховского яруса, известные западнее бассейна р. Большая Надота: на р. Миссиссипка (восток Косью-Роговской впадины) [16] и на р. Изъяю (юг гряды Чернышева) [14]. Таким образом, интенсивность погружения существенно варьировала для разных участков бассейна, а также на разных этапах геологического прошлого.

В истории формирования ИКП на Приполярном Урале (Большенадотинский район) нами установлены и рассмотрены три крупных этапа ее развития — фран-ский, фаменско-турнейский и визейско-серпуховский [3]. Аналогично предлагается выделение трех этапов осадконакопления и в истории существования ИКП на СЗ Пай-Хоя (Лымбадъяхинский район).

Общей причиной возникновения этих ИКП является тектоническое заложение внутришельфовых впадин, в первом случае Кожимской, во-втором — Коротаихинской депрессии. Как уже отмечалось [6], весьма вероятно существование целого ряда подобных карбонатных платформ, протягивающихся вдоль внешнего края шельфа и отделенных внутришельфо-выми впадинами. Однако вопрос о существовании этих изолированных платформ как единого гигантского карбонатного тела (или аналога «барьерного рифа») остается дискуссионным, в первую очередь из-за неоднозначной трактовки сложного геологического строения в зоне сочленения уральских и пай-хойских структур, ввиду отсутствия материалов глубокого бурения.

Рассмотрим по отдельности каждый из этапов развития изолированных карбонатных платформ.

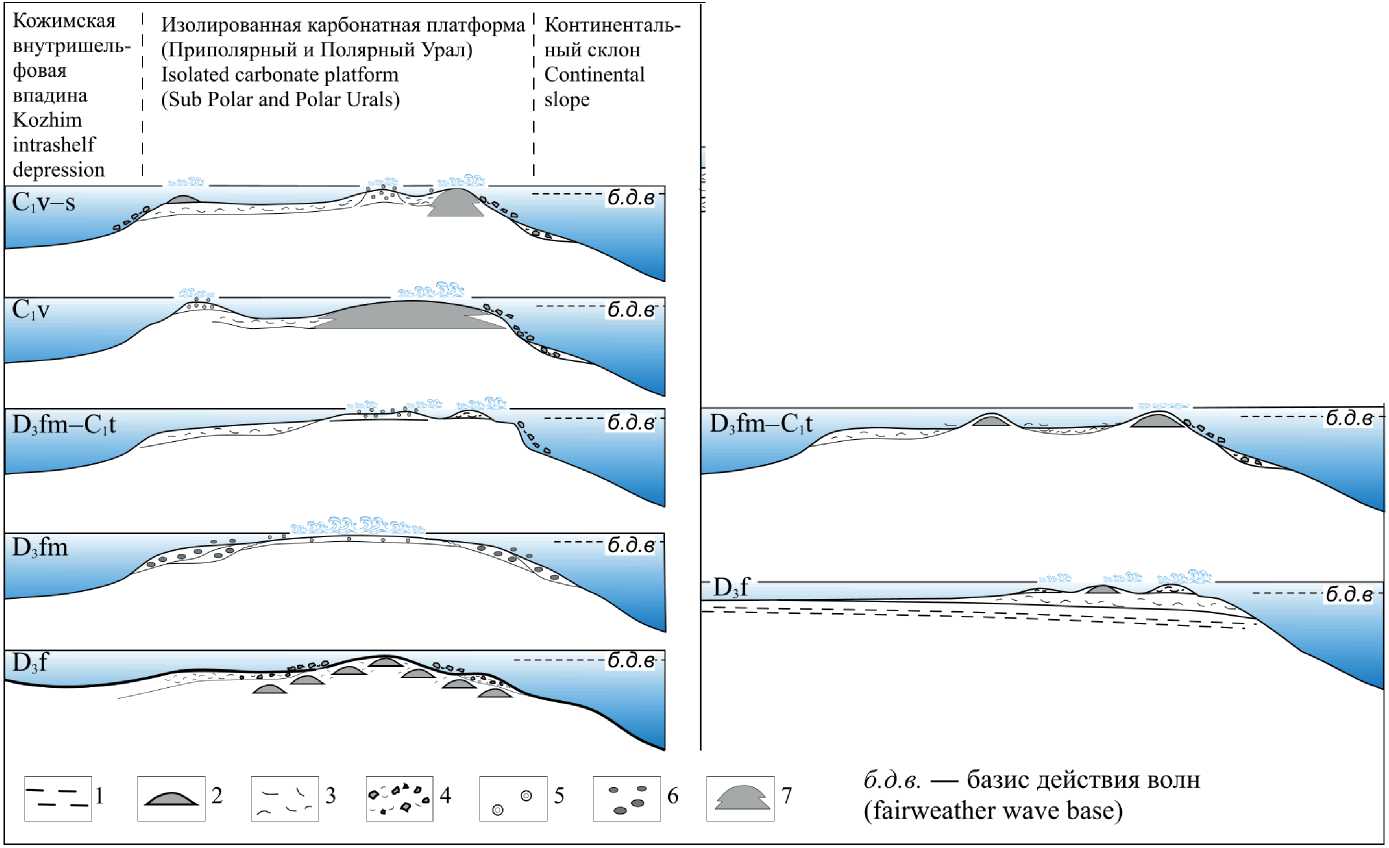

Франский этап

На Приполярном Урале начиная с раннего франа происходило формирование Кожимской внутришель-фовой впадины и образование краевого поднятия шельфа — изолированной карбонатной платформы [2, 3]. Впадина играла роль отстойника, в котором улавливался терригенный и глинистый материал, поступавший с материка. На расположенном мористее краевом поднятии, в условиях изоляции от привноса терригенного материала активно формировались биогермно-отмельные комплексы — строматопорово- и микроби-

|

Временные интервалы Time scale |

||||||

|

франский D,f |

фаменс-КИЙ D3fm |

турнсйский c3t 1 |

раннее визе Qv, |

позднее визе-серпуховский с^-с^ |

Он 3 U ю |

12 са а 9 % о |

300 —i 0

- 0.1

- 0.2

- 0.3

- 0.4

- 0.5

- 0.6

- 0.7

- 0.8

- 0.9

- 1

- 1.1

- 1.2

- 1.3

- 1.4

- 1.5

- 1.6

- 1.7

- 1.8

- 1.9

- 2

- 2.1

- 2.2

- 2.3

- 2.4

-I 2.5 Погружение (км) Subsidence (km)

(km) Subsidence

(km)

370 360 350 340 330 320

Пай-Хойская изолированная платформа Pay-Khoy isolated platform

Полярноуральская изолированная платформа Polar Urals isolated platform млн лет (Ma) 390 380

0 1---’ —

0.1 -

0.2 -

0.3 -

0.4 -

0.5 -

0.6 -

0.7 -

0.8 -

0.9 -

1 -

1.1 -

1.2 -

1.3 -

1.4 -

1.5 -

1.6 -

1.7 -

1.8 -

1.9 -

2 -

2.1 -

2.2 -

2.3 -

2.4 -

2.5 -

Рис. 4. Кривые погружения для разрезов Пай-Хойского карбонатного паравтохтона (график 1), Вашуткино-Талотинской зоны надвигов (р. Талота) (график 2), юга Коротаихинской впадины (скважина Хавдейская-1) (график 3), района р. Большая Надота (график 4), гряды Чернышева (р. Шаръю) (график 5), западного склона Приполярного Урала (р. Кожим) (график 6). Местоположение разрезов см. на рис. 1

|

франский D3f |

фаменско-турнейский Dfm—С ,t |

визе-серпуховский Qv-Qs |

Этапы развития изолированных карбонатных платформ Stages of development of isolated carbonate platforms

Fig. 4. Subsidence curves for the sections of the Pay-Khoy carbonate parautochthon (curve 1), the Vashutkino-Talota thrust zone (Talota River) (curve 2), the south of the Korotaikha Depression (borehole Khavdeiskaya 1) (curve 3), the area of Bolshaya Nadota (curve 4), the Tchernyshev Ridge (the Sharyu River) (curve 5), the western slope of the Subpolar Urals (the Kozhim River) (curve 6). See Fig. 1 for the location of the sections ально-водорослевые постройки с шлейфами биокла-стического материала (матяшорская толща) (рис. 5). На сводном разрезе (рис. 3) для Большенадотинского района показан фациальный переход от органогенных построек к биокластовым карбонатам внутри матя-шорской толщи.

На СЗ Пай-Хое всю первую половину франского века преобладало прибрежное глинисто-терригенное осадконакопление (нижняя часть пырковской толщи), темпы которого постепенно падали (рис. 5). Чередование алевролитов и косослойчатых песчаников сменилось сначала аргиллитами с прослоями биокластовых известняков, а затем биокластовыми известняками. В конце франа в результате заложения Коротаихинской депрессии (аналогично Кожимской) привнос терригенного материала прекращается и происходит накопление мелководных нормально-морских отложений в виде раковинного материала, окружавшего отдельные строматопорово-водорослевые постройки (средняя часть пырковской толщи) (рис. 3, 5). Завершается этап накоплением микритовых известняков с остатками ветвистых колоний амфипор, фиксирующих суще-9

ственное снижение динамики придонных вод (самая верхняя часть пырковской толщи).

По видимому, в конце франа–начале фамена на северо-западе Пай-Хоя произошло заложение внутри-шельфовой впадины, аналога Кожимской, служившей ловушкой для терригенного и глинистого стока [6].

Этот этап характеризуется двумя трансгрессивно-регрессивными циклами, отразившимися в строении Полярноуральской и Пай-Хойской платформ. Максимумы трансгрессий этих циклов можно сопоставить с двумя крупными эвстатическими трансгрессиями, реконструированными В. И. Хаком и С. Ю. Шаттером [26]. Первый максимум отвечает высокоамплитудной трансгрессии в начале франского века, а вторая трансгрессия приходится на конец франского века.

Существенной разницы в скоростях погружения (рис. 4) края шельфа на Приполярном Урале (разрезы Б. Надоты и Кожима) и на Пай-Хое на этом этапе не наблюдается, что может свидетельствовать о сходных геодинамических условиях для этих районов. Однако на Приполярном Урале и Пай-Хое к концу франского этапа дифференциация скоростей погружения субстрата для края шельфа и внутришельфовых областей становится очевидной, что, скорее всего, обусловило заложение на месте последних внутришельфовых депрессий.

Фаменско-турнейский этап

На Приполярном Урале в пределах ИКП происходило накопление оолитового и литокластового материала большенадотинской толщи (рис. 5) в условиях морского мелководья. В примыкавшей внутришель-фовой Кожимской впадине шло глубоководное глинистое и карбонатно-кремнистое осадконакопление. Формирование оолитовых отмелей на платформе сопровождалось интенсивной переработкой рельефа территории. Периоды накопления сменялись эпизодами размыва ранее накопленных и уже литифицирован-ных осадков с оолитами, которые затем были переотложены среди нового оолитового осадка (гравелиты большенадотинской толщи, рис. 3, 5). На этом этапе платформа, судя по относительно монотонному характеру строения большенадотинской толщи (рис. 3), приобретала очертания мегабанки [20] с выровненной вершиной.

На Пай-Хое после перерыва на рубеже франа и фа-мена [9, 13] стали формироваться строматопорово-во-дорослевые постройки. Они имели небольшие размеры (первые метры по мощности). Между ними отлагался раковинный материал (нижняя часть лымбадъ-яхинской свиты, рис. 3, 5). Позднее, в турнейское время, в условиях повышения волновой динамики органогенные постройки исчезают, а биокластовый материал формирует мелкие аккумулятивные формы (линзовидно-слойчатые тонкослоистые известняки верхней части лымбадъяхинской свиты (рис. 3).

Этому этапу соответствуют три трансгрессивнорегрессивных цикла. Наиболее полно они отразились в строении Пай-Хойской платформы, где для фамен-ского века выделяются два, а для турнейского — один трансгрессивный максимум (рис. 3). В строении Полярноуральской ИКП трансгрессивно-регрессивная цикличность проявлена в двух циклах. Вероятно, отсутствие в строении платформы еще одного цикла — 10

это результат влияния позднетурнейской регрессии и связанного с ней размыва верхнефаменских-нижне-турнейских отложений. Установленные региональные циклы возможно сопоставить (с разрешающей способностью на уровне яруса ) с кривой Хака и Шаттера [26]. Хорошо согласуются регрессивные максимумы, приходящиеся на позднефаменско-раннетурнейский интервал и ранневизейское время.

Скорости погружения субстрата в пределах изолированных карбонатных платформ — Полярноуральской и Пай-Хойской — на этом этапе сопоставимы между собой. Скорости погружения субстрата в районах внутришельфовых впадин значительно превышали скорости погружения сопредельных им изолированных платформ, что обеспечивало последним устойчивое развитие в течение всего этапа.

Визейско-серпуховский этап

После обширной ранневизейской регрессии и связанного с ней глубокого размыва 5, 6, 11] (рис. 2, 3) на территории тогдашних изолированных карбонатных платформ Приполярного Урала и СЗ Пай-Хоя возобновляется режим мелководно-морского карбонатона-копления.

На Приполярном Урале (Большенадотинский район) в начале этапа шло образование аккумулятивных форм, сложенных биокластовым материалом (известняково-доломитовая толща) (рис. 3), уже в диагенезе подвергшихся доломитизации. Позднее, в конце визе — начале серпухова, формируется Большенадотинское органогенное сооружение (риф Олыся) (рис. 3, 5). В серпуховское время появляются брекчии размыва как продукт разрушения органогенного сооружения в волноприбойной зоне с последующим выносом грубообломочного материала на краевые части ИКП. Состав брекчий разнообразен: они представлены микробиально-водорослевыми, биокластовыми и оолитовыми известняками (известняково-брекчиевая толща) (рис 3, 5). Судя по разрезам, приуроченным к «зарифовой» части Большенадотинского органогенного сооружения [3], во внутренних областях платформы отлагались синхронные рифу оолитовые осадки.

Позднее непосредственно на отложениях рифового массива формируются толщи оолитов в условиях крайнего мелководья, что, вероятно, фиксирует некоторое обмеление бассейна (рис. 3).

На Пай-Хое после ранневизейской регрессии и связанного с ней размыва произошло частичное заполнение внутришельфовой Коротаихинской депрессии продуктами разрушения карбонатного шельфа и ИКП [6]. Ранневизейские отложения в пределах ИКП были полностью размыты. На протяжении позднего визе и серпухова происходит наращивание толщ раковиного материала в аккумулятивных формах, в виде баров и валов (биокластовые и литокластические известняки) (рис. 5), распределившихся равномерно по ставшей единой Печорской карбонатной платформе (болван-ская свита) (рис. 3). Здесь же локально формировались коралловые биостромы с банками брахиопод (рис. 3, 5). В конце этапа в результате регрессии усиливается снос терригенного материала с Тиманской суши, проявившийся в накоплении маломощных прослоев известковистых глин среди биокластовых известняков (верхнесерпуховская часть болванской свиты, рис. 3).

Рис. 5. Модели формирования и развития позднедевонско-раннекаменноугольных изолированных карбонатных платформ (по [3], с дополнениями). Слева — Приполярный Урал (бассейн р. Большая Надота, скважины Юнъяхинской и Левогрубеюской площадей), справа — юго-западный склон Пай-Хоя (бассейн р. Лымбадъяха и побережье Баренцева моря). Условные обозначения: 1 — терригенные породы: песчаники, алевролиты и аргиллиты, 2 — мелкие органогенные постройки, 3 — биокластовые известняки, 4 — продукты разрушения органогенных построек (био- и литокластовые известняки), 5 — оолиты, 6 — известняковые обломочные разности (гравелиты, конгломераты), 7 — крупная органогенная постройка

|

C|V—s |

Карбонатная платформа (северо-запад Пай-Хоя) Carbonate platform (NW Pay-Khoy) |

'Континентальный склон iContinental slope i |

|

Коротаихин- |

||

|

ская внутри- |

||

|

шельфовая |

Изолированная карбонатная платформа |

Континенталь- |

|

впадина |

(Северо-запад Пай-Хоя) |

1ный склон |

|

Karataikha |

Isolated carbonate platform |

'Continental slope |

|

depression |

(NW Pay-Khoy) |

Fig. 5. Models of the formation and development of the Late Devonian-Early Carboniferous isolated carbonate platforms (according to [3], with additions). On the left — the Subpolar Urals (basin of the Bolshaya Nadota River, boreholes of the Yunyakhinskaya and the Levogrubeyskaya areas), on the right — the north west of the Pai-Khoy (the Lymbad'yakha River basin and the coast of the Barents Sea). Legend: 1 — terrigenous rocks: sandstones, siltstones and mudstones, 2 — small organogenic structures, 3 — bioclastic limestones, 4 — products of destruction of organogenic structures (bio and lithoclastic limestones), 5 — oolites, 6 — clastic limestones (gravelstones, conglomerates), 7 — large organogenic structure

Для этого этапа очевидно несовпадение трансгрессивно-регрессивных циклов на Полярноуральской и Пай-Хойской платформах. Так, для Полярноуральской платформы характерно два цикла (рис. 3) с максимумом трансгрессии в позднем визейском и серпуховском веках. В строении Пай-Хойской (уже в позднем визе – серпухове переставшей быть изолированной) карбонатной платформы выделяются три цикла с наиболее выраженным трансгрессивным максимумом в серпухове (рис. 3).

Заметное отставание на этом этапе в погружении субстрата Полярноуральской ИКП от примыкавшей Кожимской внутришельфовой впадины, скорее всего, обеспечивало существование самой платформы вплоть до конца серпухова. В Пай-Хойском районе погружение края шельфа и Коротаихинской депрессии практически сравнялось по скорости. В результате Коротаихинская впадина была полностью заполнена осадками, что привело к прекращению существования Пай-Хойской ИКП.

Реконструированные в настоящей работе колебания уровня моря для Полярноуральской и Пай-Хойской ИКП похожи и сопоставимы с эвстатическими колебаниями [3]. Однако отмечаются различия в поздневи-зейско-серпуховском интервале (рис. 3), которые, вероятно, обусловлены локальными тектоническими движениями. Кроме того, в фаменско-турнейском интервале разреза Полярноуральской платформы отсутствуют отложения позднефаменского и нижней части турнейского цикла, что обусловлено предпозднетур-нейским размывом (рис. 3).

Темпы погружения существенно варьировали на разных участках бассейна, а также на разных этапах геологического прошлого. Тем не менее можно выделить некоторые закономерности. Во-первых, вполне обоснованно можно говорить, что внутришельфовые впадины начали формироваться в франском веке за счет более интенсивного по сравнению с краем шельфа погружения. Это привело к формированию ИКП. Во-вторых, погружение Приполярноуральской и Пай-Хойской платформ стало различаться в позднем визе – серпухове: на Пай-Хое оно происходило менее интенсивно, что привело к более раннему заполнению Коротаихинской впадины по сравнению с Кожимской.

По присутствию в разрезах Полярноуральской ИКП мощных толщ оолитов и участию в органогенных постройках организмов хлорозановой ассоциации (колониальные кораллы и известковые зеленые водоросли) эта платформа может быть отнесена к «тепловодному» типу [10]. Практическое отсутствие в разрезах Пай-Хойской ИКП оолитов, ограниченное присутствие коралловых биостромов, относительно обедненный состав бентоса может указывать на формирование этих карбонатов в «прохладноводных» условиях [3, 6]. Это предположение подтверждается палеоклиматически-ми реконструкциями. Если в позднем девоне весь регион располагался в пределах тропического пояса, то начиная с раннего карбона Пай-Хойская ИКП оказалась в теплом умеренном поясе, а Полярноуральская — на границе областей тропического и теплого умеренного климата [23]. Кроме того, переход от парникового позднедевонско-турнейского климата к ледниковому привел к общей аридизации и похолоданию в пределах современного севера Урала и Пай-Хоя в конце раннего карбона [23].

Заключение

Таким образом, в результате сравнения рассматриваемых ИКП (рис. 4) можно сделать следующие выводы. Возникновение и успешное функционирование этих платформ зависело от существования внутри-шельфовых впадин, изолировавших их от источника терригенного материала с материка. В возникновении впадин ведущую роль, скорее всего, играли региональные тектонические процессы (дифференциированное прогибание). Сочетание эвстатических колебаний и продолжавшегося неравномерного прогибания контролировало дальнейшее развитие ИКП. Время существования Полярноуральской и Пай-Хойской ИКП определялось, в частности, размером и интенсивностью прогибания внутришельфовых впадин, которые заполнялись продуктами разрушения окружавших их карбонатных сооружений вкупе с терригенным материалом, поступавшим с материка. Особенно активно процесс заполнения происходил на регрессиях, интенсифицировавших размыв.

Основное отличие Пай-Хойской ИКП от Полярноуральской заключалось в более раннем заполнении примыкавшей к ней Коротаихинской депрессии. После ранневизейской регрессии данная впадина оказалась полностью заполненной продуктами разрушения примыкавших к ней карбонатных платформ. Вероятно, более крупная Кожимская внутришельфовая впадина, отделявшая Полярноуральскую ИКП, просуществовала дольше — до конца серпуховского века.

Пространственные взаимоотношения Пай-Хойской и Полярноуральской платформ остаются неизвестными, область их вероятного сочленения скрыта под надвигами Полярного Урала.

Предполагается, что Полярноуральская ИКП относится к «тепловодному» типу, а Пайхойская — к «прохладноводному».

Автор выражает благодарность рецензентам за конструктивные замечания, способствовавшие улучшению работы.

Список литературы Позднедевонско-раннекаменноугольные изолированные карбонатные платформы на севере Урала и Пай-Хоя

- Беляков Л. Н., Дембовский Б. Я., Тимушева В. Н., Уколо-ва Е. Ю. Строение Лемвинской аллохтонной пластины (Полярный Урал) // Геотектоника. 1992. № 4 . С. 125-128.

- Груздев Д. А., Соболева М. А., Соболев Д. Б., Журавлев А. В. Франские отложения на р. Большая Надота (ма-тяшорская толща) — стратиграфия и условия образования // Литосфера. 2016. № 6. С. 97-116.

- Груздев Д. А. Позднедевонская-раннекаменноугольная изолированная карбонатная платформа на Приполярном Урале (р. Бол. Надота) // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 4 (268). С. 16-23.

- Груздев Д. А., Котик И. С., Вевель Я. А., Журавлёв А. В., Котик О. С. Литолого-фациальная характеристика и геохимия органического вещества девонско-каменноугольных отложений складчато-надвиговой зоны юго-востока Косью-Роговской впадины (по данным скважины Левогрубеюская-1) // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2019. Т. 14. № 3. URL: http://www.ngtp.ru/upload/iblock/ 4b3/32_2019.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/32_2019.

- Груздев Д. А., Соболев Д. Б., Журавлев А. В. Отложения большенадотинской толщи в южной части горы Олыся (река Большая Надота, Приполярный Урал) // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России. Материалы XV Геологического съезда Республики Коми. 2009. Т. II. С.15.

- Груздев Д. А., Герасимова А. И., Журавлев А. В., ВевельЯ. А. Геоисторический анализ северной части Пай-Хойского карбонатного паравтохтона в позднем девоне -карбоне // Литосфера. 2020. Т. 20. № 5. С. 666-679. DOI: 10.24930/1681-9004-2020-20-5-666-679

- Данилов В. Н., Гундельман А. А., Уткина О. Л., Каравай Е. Г., Табрин В. Л., Вишератина Н. П., Мартынов А. В., Огданец Л. В., Лютиков Н. В., Анищенко Л. А., Клименко С. С., Приймак П. И., Макарова И. Р. Геологическое строение и перспективы газоносности западного склона Полярного и Приполярного Урала (по результатам геолого-разведочных работ) / Под общей редакцией В. Н. Данилова. СПб.: ВНИГРИ. 2015. 264 с.

- Дмитриева Т. В., Еременко Н. М., Сокиран Е. В. Литофациальные и стратиграфические особенности дома-никово-турнейского нефтегазоносного комплекса краевых мегапрогибов Тимано-Печорской плиты // Разведка и охрана недр. 2014. №10. С. 27-30.

- Елисеев А. И. Визейский риф на западном склоне Приполярного Урала // Доклады Академии наук СССР. 1971. Т. 200. № 3. С. 672-675.

- Жемчугова В. А. Резервуарная седиментология карбонатных отложений. М.: ЕАГЕ Геомодель, 2014. 232 с.

- Журавлев А. В. Седиментационная модель области сочленения Елецкой и Лемвинской формационных зон Приполярного Урала в пограничном девонско-каменно-угольном интервале // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2012. Т. 7. № 4. URL: http://www.ngtp.ru/rub/2/ 59_2012.pdf

- Журавлев А. В., Вевель Я. А., Груздев Д. А. Местная стратиграфическая схема верхнего девона и карбона севера Пай-Хоя // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2018. т. 13. № 2. URL: http://www.ngtp.ru/rub/2/19_2018.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/19_2018.

- Журавлев А. В., Герасимова А. И., Вевель Я. А. Местная стратиграфическая схема верхнедевонско-среднекамен-ноугольного интервала севера Пай-Хойского карбонатного паравтохтона // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2015. № 4, С. 8-13.

- Отмас Н. М., Журавлев А. В. Литолого-фациальные особенности нижнесерпуховских отложений (нижний карбон) юга поднятия Чернышёва и Косью-Роговской впадины // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2016. Т. 11. № 3. URL: http://www.ngtp.ru/rub/2/27_2016.pdf

- Рединг Х. Г., Коллинсон Дж Д., Аллен Ф. А., Эллиотт Т., Шрейбер Б. Ш., Джонсон Г. Д., Болдуин К. Т., Селлвуд Б. У., Дженкинс Х. К., Стоу Д. А. В., Эдуардз М., Митчелл А. Х. Г. Обстановки осадконакопления и фации: в 2-х т. Т. 2 / Пер. с англ.; под ред. Х. Рединга. М.: Мир, 1990. Т. 2. 384 с.

- Соболев Д. Б., Журавлев А. В., Попов В. В., Вевель Я. А. Депрессионный тип разреза верхнего визе - серпухова на Приполярном Урале // Литосфера. 2015. № 4. С. 62-72.

- Соболев Д. Б., Журавлев А. В., Карманов Р. С., Груздев Д. А. Новые данные о геологическом строении района Больше-надотинского рифа (Приполярный Урал) // Вестник Института геологии. 2000. №.8. С. 6-7.

- Соболева М. А., Соболев Д. Б., Матвеева Н. А. Разрез франского яруса на р. Кожим (западный склон Приполярного Урала) — результаты биостратиграфических, биолитофа-циальных и изотопно-геохимических исследований // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2018. Т. 13 № 4. URL: http://www.ngtp.ru/rub/2/2_2018.pdf DOI: https://doi. org/10.17353/2070-5379/43_2018

- Степанов Д. Л., Султанаев А. А., Гроздилова Л. П., Дегтярев Д. Д., Кручинина О. Н., Лапина Н. Н., Муромцева В. А., Николаев А. И., Попов А. В., Симакова М. А., Ткачева И. Д. Новое о среднем карбоне Юго-Западного Пай-Хоя // Вестник ЛГУ. 1977. № 24. С. 25-32.

- Шишкин М. А. Тектоника юга Лемвинской зоны (Полярный Урал) // Геотектоника. 1989. № 3. С. 86-95.

- Ahr W. M. The carbonate ramp — an alternative to the shelf model. // Trans. Gulf Coast Assoc. Geol. Societies. 1973. № 23. Pp. 221-225.

- Allen, P. A. and Allen, J. R. Basin Analysis, Principles and Applications. Oxford: Blackwell Scientific Publications. 1990. 451 pp.

- Boucot, A. J., Chen Xu, and Scotese, C. R. Phanerozoic Paleoclimate: An Atlas of Lithologic Indicators of Climate. SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology (Print-on-Demand Version). Tulsa. 2013. № 11. 478 pp.

- Cardozo N. BackStrip, v.4.7. 2019 http://www.ux.uis. no/~nestor/work/programs.html

- GinsburgR. N., James N. P. Holocene carbonate sediments of continental shelves. In: The Geology of Continental Margins (Ed. by C. A. Burk & C. L. Drake. Berlin: Springer-Verlag. 1974. Pp. 137-155.

- Haq, B. U. and Schutter, S. R. A Chronology of Paleozoic Sea-Level Changes // Science. 2008. 322(5898), pp. 64-68. doi 10.1126/science.1161648

- Pomar L. Types of carbonate platforms: a genetic approach // Basin Research. 2001. Volume 13, Issue 3, pp. 313334. DOI: https://doi.org/10.1046/j.0950-091x.2001.00152.x

- Read J. F. Carbonate platforms of passive (extensional) continental margins: types, characteristics and evolution // Tectonophysics. 1982. № 81. Pp. 195-212.

- Read J. F. Carbonate platform facies models // Am. Assoc. Petrol. Geol. Bulletin. 1985. №69. Pp. 1-21.

- Sealey N. Bahamian Landscapes, 3rd edition, Nassau, Bahamas: Media Pub. 2006. 62 pp.

- Skompski S., Paszkowski M., Krobicki M., Kokovin K., Korn D., Tomas A. & Wrzolek T. Depositional setting of the Devonian/Carboniferous biohermal Bol'shaya Nadota Carbonate Complex, Subpolar Urals // Acta Geologica Polonica. 2001. Vol.51. No. 3. Pp. 217-235.

- Tucker M. E. Geological background to carbonate sedimentation. In: Carbonate Sedimentology (Ed. by M.E. Tucker & V.P. Wright). Oxford: Blackwell Scientific Publications. 1990. Pp. 28-69.

- Tucker M. E., Wright V. P. Carbonate sedimentology. Oxford: Blackwell Scientific Publications. 1996. Pp. 286-298.

- Wilson J. L. Carbonate Facies in Geologic History. Berlin: Springer-Verlag. 1975. 471 pp.