Позднеплейстоценовые каменные индустрии Центрального Загроса: технико-типологический анализ каменных комплексов пещеры Гхар-Е-Кхар, Бисотун, Иран

Автор: Шидранг С., Биглари Ф., Борд Ж.-Г., Жобер Ж.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен технико-типологический анализ каменного комплекса, открытого в 1965 г. в пещере Кхар - одной из немногих палеолитических стоянок в горной области на западе Ирана в Загросе, где прослежены стратифицированные отложения, содержащие последовательно залегавшие культурные остатки периодов МИС 2 и МИС 3. Исследование опирается на технико-типологические характеристики артефактов из обеих частей коллекции стоянки в пещере Кхар, которые хранятся в Национальном музее Ирана и Университете Монреаля и ранее не получили должного освещения, особенно с точки зрения технологии. Обсуждаются проблема перехода от среднего к верхнему палеолиту в Загросе, технологические характеристики индустрий барадоста/загросского ориньяка и возможность эволюции традиций от позднего барадоста к раннему зарзи. Анализ коллекции, несмотря на ее малочисленность, позволяет выявить преемственность в стратегиях редукции нуклеусов и методах изготовления орудий в пещере Кхар от позднего этапа среднего палеолита до эпипалеолита. Однако на основании имеющихся данных сделан вывод о том, что технологических свидетельств для подтверждения гипотезы о преемственности между традициями среднего и верхнего палеолита в Загросе недостаточно, подтвердить или исключить возможность постепенного перехода в этом регионе невозможно.

Переход от среднего к верхнему палеолиту, мустье загроса, центральный загрос

Короткий адрес: https://sciup.org/145145742

IDR: 145145742 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.027-038

Текст научной статьи Позднеплейстоценовые каменные индустрии Центрального Загроса: технико-типологический анализ каменных комплексов пещеры Гхар-Е-Кхар, Бисотун, Иран

В период ок. 50–35 тыс. л.н. каменные индустрии Европы и Юго-Западной Азии претерпели значительные изменения: на смену леваллуазским техникам в результате замещения или постепенной трансформации пришли методы, ориентированные в основном на получение пластин. Эти перемены в каменной технологии, или, в более широком смысле, в человеческом поведении связаны с проблемой окончательного замещения неандертальцев людьми современного антропологического типа – одной из фундаментальных проблем палеолитической археологии и палеоантропологии. До сих пор неясно, где и как начался данный процесс на базе диффузии из одного предкового региона или адаптации на местной основе в нескольких регионах. Ключевыми территориями являются Восточная Африка и Юго-Западная Азия, в частности Левант, именно здесь представлены наиболее хорошо изученные материалы по этой проблеме. Возможность сопоставления и воссоздания цельной картины человеческой эволюции в рассматриваемый период дают материалы Леванта – региона, который всегда вызывал интерес у специалистов, и других регионов Среднего Востока, таких как Иран [Shidrang, 2014]. В ходе исследований двух последних десятилетий в Загросе, горной области на западе Ирана, была получена важная информация, относящаяся к проблемам перехода от среднего к верхнему палеолиту, идентификации таких верхнепалеолитических общностей, как барадост и определения его взаимоотношений с ориньяком. В конце 1950 – начале 1960-х гг. исследователи сосредоточили внимание на проблеме смены среднего палеолита верхним в Загросе. Во время проведения раскопок важнейших палеолитических памятников этого региона специалисты не располагали убедительными свидетельствами преемственности между мустье и барадостом Загроса [Hole, Flannery, 1967; Hole, 1970; Smith, 1986]. Однако новое детальное изучение комплекса Варваси, предпринятое в 1990-е гг. Д. Ольшевски и Х. Дибблом, позволило сделать предположение о преемственности между этими общностями [Olszewski, Dibble, 1994, 2006; Olszewski, 2007а].

Коллекций из данного региона, объем которых позволяет проводить обоснованные корреляции с другими известными комплексами, не так много. К важней- шим раскопанным комплексам загросского мустье, барадоста и зарзи относились ассамбляжи из Вар-васи [Olszewski, 1993а, b; Olszewski, Dibble, 1994], слоя С Шанидара, расположенного в западных предгорьях Загроса [Solecki, 1958], Па Сангара [Hole, Flannery, 1967; Minzoni-Deroche, 1993], Гар Аржене [Hole, Flannery, 1967] и пещеры Яфте [Ibid.; Bordes, Shidrang, 2009; Jaubert et al., 2006; Otte, Biglari, Flas et al., 2007; Otte, Shidrang, Zwyns et al., 2011]. Ассам-бляж из Гхар-е-Кхар (далее – пещера Кхар) относится к тем редким комплексам, которые содержат культурные остатки, ассоциируемые с загросским средним палеолитом, верхним палеолитом и эпипалеолитом, но до сих пор не описанные в достаточной степени, особенно с технологической точки зрения. Цели данной статьи: во-первых, познакомить специалистов с технико-типологическими характеристиками этого малоизвестного комплекса, во-вторых, сопоставить комплекс стоянки в пещере Кхар с ассамбляжами других памятников палеолитических индустрий Загроса.

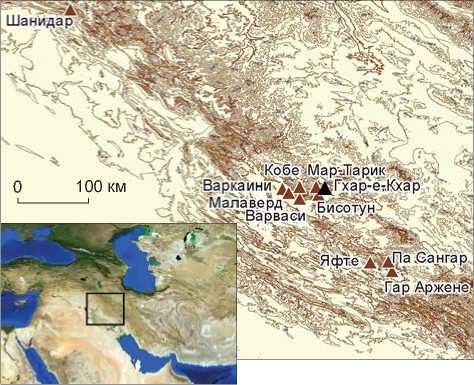

Географическое расположение исследуемых стоянок

Материалы нескольких стоянок в пещерах и под скальными навесами в межгорных долинах Керманшаха и Хорремабада на западе Центрального Загроса и некоторых стоянок в Южном Загросе являются основными источниками наших знаний о культурных процессах в палеолите во время позднего плейстоцена. Среди памятников на территории Загроса именно стоянки Керманшаха вызывают интерес у исследователей палеолита Ирана. В значительной степени на основе их материалов была реконструирована последовательность развития палеолита Загроса (рис. 1). Провинция Керманшах с ее высокогорными речными долинами с запада граничит с равнинами Месопотамии. На природные условия, близкие к средиземноморским, значительное влияние оказывают горный климат Загроса и речные долины, благодаря которым формируется несколько экологических ниш. В период, соответствующий КИС 3, в долине господствовал относительно сухой и прохладный климат [Van Zeist, Bottema, 1977; Kehl, 2009], но были надежные источники водоснабжения и, соответственно, животные и др. пищевые ресурсы плейстоценового

Рис. 1 . Некоторые основные палеолитические стоянки в межгорных долинах Керманшаха и Хорремабада в Центральном Загросе.

населения. Здесь имелись пещеры и много высококачественного каменного сырья. Благодаря этим характеристикам Керманшах является важным регионом для изучения поведенческих систем древних человеческих популяций. В Керманшахе находится значительное количество раскопанных палеолитических стоянок [Biglari, 2012]. В их числе – Кобе и Варваси на севере от современного г. Керманшаха [Braidwood, Howe, 1960; Braidwood, Howe, Reed, 1961], Охотничья пещера, пещеры Кхар и Мар-Тарик на южных склонах массива Бисотун [Biglari, 2001; Coon, 1951; Jaubert et al., 2009; Young, Smith, 1966]. Материалы некоторых из этих стоянок, например, под скальным навесом Варваси, ранее уже интенсивно изучались [Holdaway, 1989; Dibble, 1993; Olszewski, 1993a, b; 2001, 2007а, b; Dibble, Holdaway, 1993; Olszewski, Dibble, 1994]. Однако коллекции пещеры Кхар никогда тщательно не изучались и не публиковались, несмотря на их принадлежность к единственной известной стратифицированной палеолитической стоянке поблизости от скального навеса Варваси.

Пещера Кхар и история ее исследований

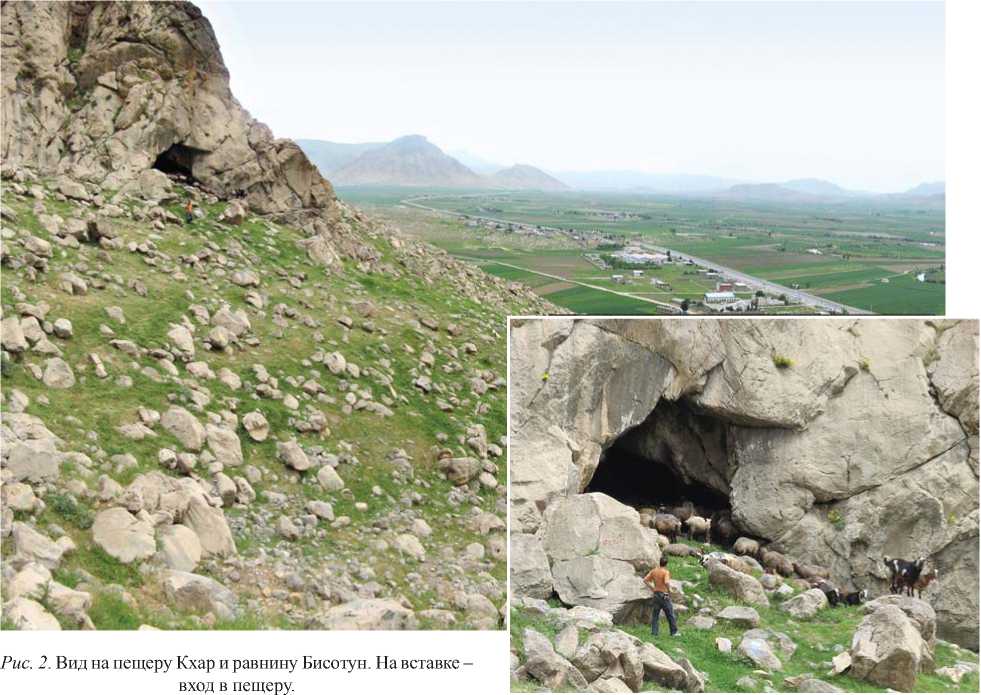

Пещера Кхар расположена на юго-восточном гребне г. Бисотун (34° 24′00.52″ с.ш., 47°26′27.41″ в.д.) на высоте 1 420 м над ур. м. и открыта в южном направлении в сторону покрытой зеленью долины р. Гамасиаб. Она выработана в известняковой зоне Центрального Загроса в пров. Керманшах (рис. 2). Пещера, длинная и относительно узкая (длиной ок. 27 м и шириной

–

Рис. 2 . Вид на пещеру Кхар и равнину Бисотун. На вставке вход в пещеру.

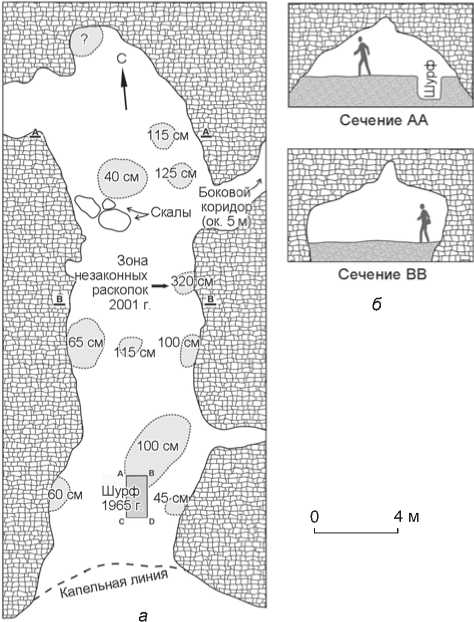

Рис. 3 . План ( а ) и поперечный разрез ( б ) пещеры Кхар. Рисунок Ф. Биглари .

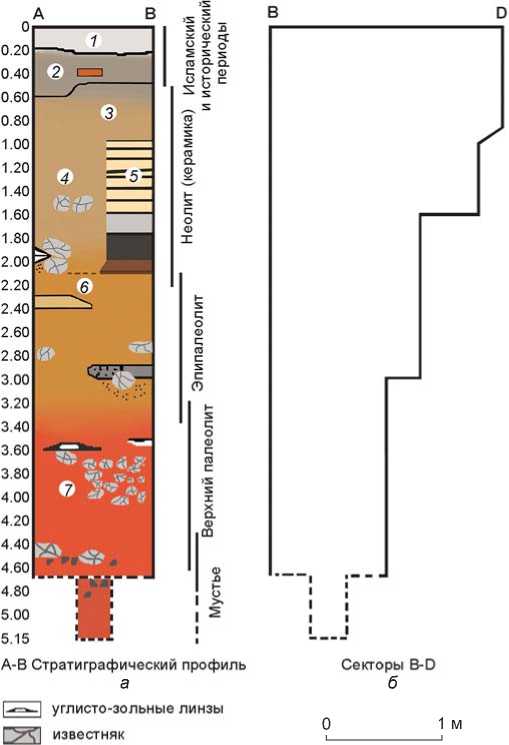

в среднем ок. 6 м) (рис. 3), была обнаружена К. Куном в 1949 г. в ходе работ по проекту, связанному с изучением пещер в Иране. В 1964 и 1965 гг. Ф. Смит и Т. Янг при проведении разведки доисторических объектов на территории от Керманшаха до Иранского Азербайджана в качестве объекта исследований выбрали долину р. Гамасиаб. В 1965 г. они заложили шурф размерами 1 × 2 м около входа в пещеру Кхар, отложения которого раскапывались по 10–30-сантиметровым уровням; в ходе раскопок ученые достигли глубины 5 м от дневной поверхности (рис. 4). Глубина шурфа не доходила до скального основания, однако раскопки показали перспективность этой стоянки, была прослежена стратиграфическая последовательность культурных отложений от позднего среднего палеолита до эпипалеолита и более поздних эпох [Smith, 1986; Young, Smith, 1966]. На дне шурфа был выявлен среднепалеолитический уровень, который, однако, оставался нераскопанным, за исключением небольшой части, которая содержала несколько мустьерских артефактов. Согласно сообщениям исследователей, между мустьерскими и барадост-скими уровнями, как между барадостскими и зар-зийскими уровнями, отсутствовали четкие стратиграфические перерывы [Young, Smith, 1966; Smith,

1986]. Бóльшая часть барадостских отложений (ок. 1 м) содержала более легкую, по сравнению с предыдущими слоями, красновато-коричневую почву с углистыми примазками, следами обвала в верхней части и угловатыми обломками известняка в подошве, где барадост-ские артефакты были смешаны с мустьерскими. Зар-зийские артефакты находились в плотной коричневой глине с редкими углистыми примазками мощностью ок. 1 м. Полученный в ходе раскопок 1965 г. материал был разделен на две части, одна осталась в Национальном музее Ирана, а другая была отослана в Университет Монреаля. В настоящей статье приводится детальное описание результатов изучения обеих частей коллекции из Тегерана и Монреаля.

Рис. 4 . Стратиграфический разрез шурфа по линии квадратов A-B ( а ) и план длинной стенки шурфа по линии квадратов B-D ( б ) пещеры Кхар (по: [Smith, 1986]).

1 – рыхлая серо-коричневая почва; 2 – суглинок с черными примазками и кирпичом, обнаруженным в середине слоя; 3 – более рыхлая коричневая почва с редкими угольками; 4 – интрузивная яма (?); 5 – уровни с чередующимися слойками пепла; 6 – плотная коричневая глина, включающая спорадические угольные примазки; 7 – красновато-коричневая почва, менее глинистая, включающая спорадические глинистые примазки, следы скального обвала в верхней части и включения угловатых обломков известняка в основании.

Материалы и методы

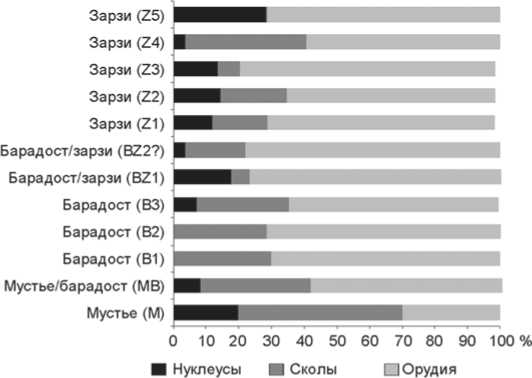

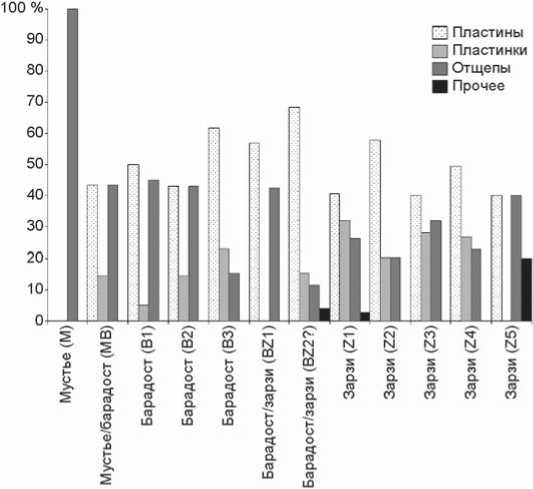

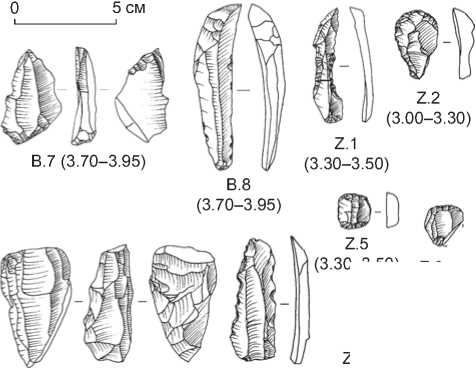

Изучаемый комплекс состоит из 285 каменных артефактов. Из них 256 экз., вероятно, представляют позднеплейстоценовые традиции Загроса и являются объектом нашего исследования. Остальные 29 предметов нами не рассматриваются, т.к. они находились в голоценовых отложениях вместе с фрагментами керамики, что позволило отне сти их к эпохе неолита [Young, Smith, 1966]. С учетом малой площади разведочного шурфа и ограниченности информации, касающейся истории формирования отложений стоянки, статистические данные следует воспринимать с осторожностью, поскольку они, возможно, не отражают реальный характер археологических материалов. Наше исследование эволюции позднеплейстоценовых индустрий пещеры Кхар опирается в основном на технико-типологические характеристики каменных артефактов. Методика исследования была следующая: проводился анализ каменного сырья, из которого были изготовлены артефакты; для реконструкции изменений технологии выявлялись основные атрибуты артефактов. Вид сырья определялся на основе изучения макроскопических характеристик камня. Комплекс артефактов был разделен на три основные категории: орудия, дебитаж и нуклеусы. Определялись типы сколов-заготовок и огранки поверхностей артефактов, а также основные метрические характеристики предметов (рис. 5). Все артефакты сначала были разделены в соответствии с изначальными условными горизонтами раскопок и затем соотнесены с тремя основными культурными подразделениями и комплексами, в стратиграфическом отношении находящимися между этими культурными подразделениями. Изучение коллекции с помощью метода ремонтажа было невозможно ввиду малочисленности комплекса и разделения коллекции на две части.

Рис. 5 . Структура индустрии ( а ) и удельный вес различных типов сколов ( б ) в комплексах стоянки в пещере Кхар, распределенных согласно условным уровням и культурной атрибуции.

Каменное сырье

Во всех уровнях пещеры Кхар преобладают артефакты из радиолярита, различного по текстуре, цвету и степени окремненности. Радиолярит происходит из ра-диоляритового пояса Керманшаха, который находится в 10–15 км к югу от пещеры и распространяется от Боруджерда на юго-востоке от пещеры до Павеха на северо-западе. Выходы радиолярита, расположенные в местности Гакиа-Харсин, содержат желваки и плитки высокого качества. Выходы находятся в холмистом районе к юго-востоку от Керманшаха и к севе- ро-западу от Харсина, на расстоянии ок. 12 км к юго-юго-западу от пещеры Кхар [Biglari, 2001, 2004, 2007; Heydari, 2004; Jaubert et al., 2009]. Позднеплейстоценовые обитатели пещеры, вероятно, предпочитали брать сырье в Гакиа-Харсин; здесь был более окремненный радиолярит, чем в местах поблизости от стоянки. Сохранившаяся на некоторых артефактах неокатанная естественная поверхность позволяет предположить, что сырье из вторичных источников, таких как русловой галечник использовалось очень редко. Во время разведок в этом регионе [Biglari, 2004; Heydari, 2004] было обнаружено большое количество крупных и мел- ких выходов радиолярита, однако источник сырья, которое использовали обитатели пещеры Кхар, точно определить не удалось. Это сырье представляет собой непрозрачную красновато-коричневую окремненную породу со «свежей» естественной поверхностью, что свидетельствует о том, что оно происходило из первичного источника. Другим распространенным типом сырья являются серовато-зеленые, молочные, желтоватые и розоватые окремненные породы.

Комплекс загросского мустье

Наиболее древние артефакты обнаружены в маленьком углублении на дне шурфа. Основная глубина шурфа составила 5,15 м от дневной поверхности; на одном

МB.8 (4.45–4.65)

МB.9 (4.45–4.65)

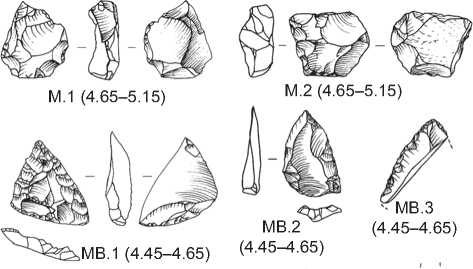

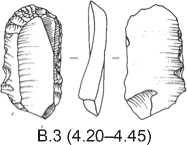

Рис. 6 . Артефакты из мустьерского (М.1, 2) и промежуточных мустьерских/барадостских (МВ.1–9) уровней пещеры Кхар (в скобках указаны глубины обнаружения артефактов). Рисунок С. Шидранг.

М.1, 2 – маленькие радиальные нуклеусы на отщепах; МВ.1 – конвергентные скребла с тронкированием-фасетированием; МВ.2 – мустьерское острие на леваллуазском сколе; МВ.3 – фрагмент лезвия конвергентного скребла (?); МВ.4 – двойное скребло; МВ.5 – фрагмент концевого скребка на пластине; МВ.6 – ретушированная плас-тина/продольное скребло; МВ.7 – фрагмент нуклеуса для снятия пластин; МВ.8 – двойной противолежащий резец; МВ.9 – пластина с двойными выемками на продольных краях.

участке шурф был углублен до 5,30 м с целью поиска скального основания и определения мощности отложений в пещере (так и оставшейся неизвестной). По мнению Ф. Смита и Т. Янга, основанному на анализе типологического облика артефактов из самого нижнего уровня шурфа, среднепалеолитический слой содержал типичные мустьерские артефакты, напоминающие находки из расположенной поблизости пещеры Бисотун, раскопанной К. Куном [Young, Smith, 1966; Smith, 1986; Coon, 1951, 1957]. С точки зрения Ф. Смита, то, что у мустьерских артефактов из пещеры Кхар не были выявлены леваллуазские элементы, объясняется малочисленностью коллекции [Smith, 1986]. Однако, согласно проведенному нами исследованию, немногочисленные находки из нижнего слоя представляют отщеповую индустрию, связанную с использованием жесткого отбойника; ее аналоги зафиксированы и на других мустьерских стоянках данного региона. Следует отметить, что в нижнем комплексе обнаружен мустьерский остроконечник, изготовленный на левал-луазском отщепе (рис. 6). Леваллуазский метод расщепления представляют материалы близлежащей среднепалеолитической стоянки Мар-Тарик [Jaubert et al., 2009] и стоянки в пещере Бисотун [Dibble, 1984]. Наличие свидетельств применения леваллуазского метода редукции обитателями пещеры Кхар подкрепляет гипотезу о более значительной роли леваллуазских методов в загросском мустье, чем предполагалось ранее [Ibid.; Dibble, Holdaway, 1993]. Среди 11 мустьерских артефактов особого внимания заслуживают 2 маленьких нуклеуса, примерно равных по размерам и похожих по технологическим характеристикам (рис. 6). В обоих случаях использовался отщеп с размерами ок. 3,5 × × 2,5 × 1,0 см; в качестве фронта служила вентральная или дорсальная плоскость с подходящей выпуклостью. На краях отщепа оформлялись ударные площадки. После этого производились центростремительные снятия мелких отщепов. Комплекс соответствовал, вероятно, различным методам расщепления. Технология первичного расщепления, которую представляет данная индустрия, является комбинацией леваллуазского метода, метода комбева и техники изготовления тронки-рованно-фасетированных изделий. Тронкированно-фа-сетированные изделия, или нуклеусы (в данном случае мы используем термин «нуклеус» с определенной осторожностью, поскольку сколы-заготовки слишком малы для того, чтобы с уверенностью судить об их функции), морфологически очень разнообразны. Это вызывает трудности при их классификации в качестве нуклеусов, орудий или предметов, оформленных для закрепления в какой-либо рукояти или зажиме. Изучение тронкированно-фасетированных изделий среднепалеолитических индустрий Бисотуна, Варваси и Пеш-де-ль’Аз IV [Dibble, McPherron, 2007] позволило считать эти предметы нуклеусами, а не подвергнутыми утонче- нию орудиями или рабочими элементами орудий. Наше исследование данной категории артефактов из нескольких ассамбляжей загросского мустье дает основания для предположения о том, что тронкирование-фасети-рование могло использоваться не только для получения мелких отщепов, но и для утончения орудий, предназначенных для закрепления в рукояти, наподобие му-стьерских остроконечников [Solecki R.S., Solecki R.L., 1993]. В некоторых случаях тронкированно-фасетиро-ванный элемент напоминает специфический рабочий край орудий, но трасологический анализ, который помог бы определить его функцию, пока не проводился. Подобные изделия известны на нескольких стоянках региона Керманшах, таких как Варваси, Бисотун, Вар-каини и До-Ашкафт. Важно, что все тронкированно-фасетированные предметы сходны по размерам и технико-типологическим характеристикам, что позволяет рассматривать их как один из индикаторов загросского мустье [Dibble, 1984; Dibble, Holdaway, 1993; Biglari, 2001; Shidrang, 2006].

Комплекс из слоев, содержащих индустрии загросского мустье и барадоста

Отложения, залегавшие между отметками 4,45–4,65 м ниже пола пещеры, содержали 24 артефакта, среди которых были формы, характерные как для мустье, так и для барадоста (рис. 7, В1–В6). Бóльшая часть бара-достских артефактов достаточно уверенно определяется по особенностям каменного сырья: они изготовлены преимущественно из среднезернистого окремненного материала различных цветовых вариаций. Мустьерские изделия чаще всего сделаны из высококачественного радиолярита, происходящего из выходов этого сырья в местности Гакиа-Харсин [Biglari, 2007]. Некоторые артефакты могут быть отнесены к барадосту с учетом наличия в указанных отложениях таких технологических атрибутов, как фрагмент одноплощадочного объемного нуклеуса и характерные пластины, полученные с помощью мягкого отбойника. Загросское мустье в данных отложениях представляют помимо двойных скребел на отщепах два типичных мустьерских остроконечника на относительно коротких отщепах с фасе-тированными площадками. Очевидно, один из них был изготовлен на леваллуазском сколе, другой артефакт на проксимальном окончании имеет следы двустороннего тронкирования-фасетирования, которое производилось, вероятно, чтобы приспособить предмет для закрепления в рукояти.

Барадостский комплекс

Отложения на глубине 4,45 м ниже дневной поверхности являются самым верхним уровнем, на котором

В.1 (4.20–4.45) В.2 (4.20–4.45)

В.6 (3.95–4.20)

В.4 (4.20–4.45) В.5 (4.20–4.45)

Z.3 (3.30–3.50)

–3.50) Z.6 (3.30–3.50)

Z.4 (3.00–3.30)

(2.30–2.60) Z.8

(2.60–2.80)

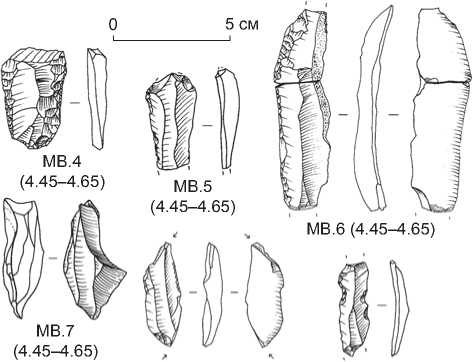

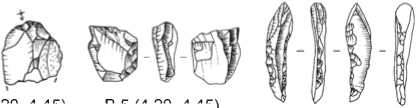

Рис. 7 . Артефакты из барадостских (В) и зарзийских (Z) уровней пещеры Кхар (в скобках указаны глубины залегания артефактов). Рисунок С. Шидранг.

В.1 – фрагмент пластины; В.2 – схема ремонтажа концевого скребка и его основания/рукояти; В.3 – концевой скребок на отщепе/ пластине; B.4 – фрагмент концевого скребка; B.5–7 – кареноидные резцы; B.8 – часть реберчатой пластины; Z.1 – пластина с двойной выемкой; Z.2 – веерообразный скребок; Z.3 – одноплощадочный нуклеус для снятия пластин; Z.4 – пластина с зубчатой ретушью; Z.5, 6 – мелкие скребки (ногтевидные); Z.7, 8 – геометрические микролиты.

могли быть отмечены мустьерские артефакты; последующие отложения (до глубины ок. 3,50 м) содержали находки, типичные для загросского раннего верхнего палеолита или барадоста. Основной целью редукции нуклеусов, характерных для барадоста, было получение пластин, которые служили заготовками для изготовления типичных барадостских концевых скребков. Ремонтаж концевых скребков с проксимальными частями пластин, на которых они были изготовлены, позволяет проследить устойчивый способ фрагментации (рис. 7). Фрагментация происходила в дистальной зоне пластины, вероятно, из-за давления на противолежащую часть орудия в процессе использования.

Стандартные пластины и типичные концевые скребки характерны для нижней части отложений раннего верхнего палеолита. По материалам из верхнего барадо стского уровня прослежена тенденция к изготовлению пластинок, резцов и скребков на коротких и мелких пластинах или отщепах. На отщепах выполнялись простые формы концевых скребков или резцов (в частности кареноидных резцов). Тонкие пластины средних размеров, которые могли быть получены с помощью другой редукционной техники, обычно фасетировались отвесной (нечешуйчатой) ретушью на обоих латералях и иногда на дистальном конце. На некоторых таких тонких ретушированных пластинах выполнялись кареноидные резцы, которые использовались, вероятно, при изготовлении пропеллеровидных пластинок.

Комплекс зарзи

Артефакты, найденные на глубине ок. 3,50 м ниже современного пола пещеры Кхар, демонстрируют сходство с эпипалеолитической индустрией зарзи, известной по материалам многих стоянок Центрального Загроса [Olszewski, 1993а; Hole, Flannery, 1967]. В комплексе зарзи по сравнению с индустрией позднего барадоста выше доля пластин и пластинок, получавшихся при расщеплении одно- и двухплощадочных нуклеусов, и почти полностью отсутствуют кареноидные изделия. Пластины и пластинки, полученные упомянутыми выше методами редукции, использовались для изготовления орудий с притупленным краем, выемчатых и зубчатых орудий. Другим маркером зарзи, особенно его начальной фазы, являются маленькие концевые скребки на отщепах или мелких пластинах; их размеры заметно уменьшались в ходе интенсивной вторичной обработки заготовки по окружности. Эти артефакты имели округлую форму и часто трансформировались в ногтевидные скребки. По мнению Д. Ольшевски, основанному на предположении Ф. Хоула и К. Флэннери, комплекс начальной фазы зарзи являлся результатом эволюции индустрии позднего барадоста [Hole, Flannery, 1967; Smith, 1986]. Изучение более чем 17 тыс. зарзийских каменных артефактов из эпи-палеолитических слоев Варваси позволило установить, что пластинки дюфур, характерные для ранней фазы зарзи (подразделение 1), в более поздние периоды сменились неравносторонними треугольниками [Olszewski, 1993b]. Сравнивать эти комплексы невозможно, поскольку зарзийский ассамбляж пещеры Кхар состоит только из 150 артефактов. Однако следует отметить, что в комплексе пещеры Кхар доминируют орудия треугольной и атипичной трапециевидной формы, которые, скорее всего, являются вариантом треугольников.

Обсуждение

После того как результаты изучения материалов из пещеры Кхар были включены в базу данных по палеолиту Загроса, нам стало известно о шести стоянках со стратифицированными каменными индустриями, отражающими процессы перехода от среднего к верхнему палеолиту. Стоянка Гар Аржене должна быть исключена из этого числа ввиду серьезных нарушений последовательности отложений памятника. Две другие стоянки – Гилваран и Калдар – были раскопаны недавно, их индустрии также представляют собой смесь средне- и верхнепалеолитических элементов [Hole, Flannery, 1967; Bazgir et al., 2014]. В ходе раскопок стоянки Эшкат-е Гави в 1978 г. была выявлена стратиграфическая последовательность, в основании которой, согласно данным М. Розенберга, находились типичные мустьерские артефакты без примеси верхнепалеолитических элементов [Rosenberg, 1988]. Единственным опорным памятником является стоянка под скальным навесом Варваси. Опираясь на ее материалы, Д. Ольшевски и Х. Диббл отмечали, что, очень возможно, существовала культурная преемственность между индустриями мустье и раннего этапа верхнего палеолита Загроса [Olszewski, Dibble, 1994, 2006; Olszewski, 2001, 2007а, b]. Культурные отложения Варваси мощностью 2,2 м, содержавшие материалы ранней поры верхнего палеолита, они разделили в соответствии с двумя фазами стоянки. Промежуточный мустьерский/барадостский слой в пещере Кхар может быть соотнесен с первой хронологической фазой формирования культурных отложений стоянки под навесом Варваси или с началом раннего загросского ориньяка. Эта фаза рассматривалась как переходная в процессе развития палеолита Загроса от мустье к развитому загрос-скому ориньяку. В составе индустрии присутствуют как мустьерские элементы (скребла и тронкирован-но-фасетированные изделия), так и ранневерхнепалеолитические формы (концевые скребки на пластинах, резцы, пластинки дюфур и острия типа аржене). Даже одного взгляда на тип-лист орудий загросского раннего ориньяка достаточно, чтобы определить высокую долю скребел и зубчато-выемчатых изделий, широко представленных на позднем этапе среднего палеолита Загроса. Эта черта может свидетельствовать о доминирующей роли мустьерских традиций в индустриях Варваси переходной фазы [Olszewski, Dibble, 1994, 2006]. Наличие типов орудий раннего этапа верхнего палеолита, особенно резцов и скребков, находящихся в одном комплексе с леваллуазски-ми остриями (определяемых только по морфологии или являющихся таковыми в технологическом смысле), и нелеваллуазских пластин, изготовленных с помощью же сткого отбойника, определяет характер комплексов переходных фаз не скольких левантийских стоянок. Эти переходные индустрии представлены в двух вариантах: первый характеризуют такие «руководящие ископаемые», как эмирехские острия, а второй – орудия типа шанфрейн [Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2013]. На начальном этапе верхнего палеолита Анатолии, как и Леванта, важнейшими составляющими индустрий являются многочисленные леваллуазские пластины и удлиненные о стрия. В наборах также имеется небольшое количество изделий типа шанфрейн; высокий удельный вес концевых скребков определяет состав ретушированных форм [Kuhn et al., 2009]. Анализ материалов давних раскопок и новых исследований некоторых стоянок, расположенных к северу от Леванта, в Армении и Грузии, не выявил признаков преемственности между индустриями среднего и верхнего палеолита. Верхний палеолит на этих территориях появился достаточно поздно и не имел местных предшественников [Adler et al., 2006; Bar-Yosef et al., 2006; Golovanova et al., 1999; Tushabramishvili et al., 2012]. В пещере Ортвала Клде культурные о статки позднего этапа среднего палеолита перекрываются артефактами раннего периода верхнего палеолита – пластинчатыми нуклеусами со следами однонаправленных снятий, скребками на пластинах и на овальных отщепах, обработанных по периметру; резцами на тронкирован-ных сколах, ретушированными пластинками и пластинками с притупленным краем [Adler et al., 2006]. Характер индустрии ранней поры верхнего палеолита из пещеры Дзудзуана определяют короткие пластины и пластинки, снятые со специализированных однонаправленных нуклеусов, многочисленные микролиты, типичные резцы и концевые скребки. Более поздние верхнепалеолитические слои в Дзудзуане содержат индустрию, в которой преобладают мелкие пластины и пластинки, снятые преимущественно с кареноидных нуклеусов [Bar-Yosef et al., 2011]. С учетом всех известных характеристик переходные индустрии Загроса, которые представляют трансформацию местной технологии каменных орудий в период от позднего мустье до начальной и ранней фаз верхнего палеолита, можно рассматривать скорее как смесь компонентов загросского мустье и раннего верхнего палеолита, а не результат выраженного в технологии постепенного перерастания среднепалеолитических традиций в верхнепалеолитические. Интерес вызывает информация об индустриях, обнаруженных к северо-востоку от Ирана: материалы стоянки Кара-Бом на Алтае могут быть свидетельствами постепенной трансформации местных левал-луа-мустьерских комплексов, которые напоминают по своим характеристикам коллекцию слоя 1 стоянки Бокер-Тахтит, в индустрию начальной поры верхнего палеолита [Деревянко, 2011a, б; Rybin, 2004]. Однако некоторые специалисты скептически относятся к утверждению о плавном характере перехода от среднего к ранней фазе верхнего палеолита на Алтае. В их работе описывается бипродольная пластинчатая индустрия начального этапа верхнего палеолита, сопровождаемая нуклеусами-резцами для получения пластинок, которая стратиграфически находилась над местными среднепалеолитическими артефактами [Zwyns et al., 2012]. Для раннего верхнего палеолита Алтая характерны типичные объемные, изготовленные из желваков или галек среднего размера нуклеусы для получения пластин и пластинок (в основном однонаправленных). Пластины и пластинки имеют гладкие ударные площадки и несут следы воздействия мягкого отбойника [Ibid.; Rybin, 2004]. Подобные индустрии, но с несколько меньшей долей кареноидных скребков, представляют и раннюю фазу барадоста Загроса.

Возвращаясь к вопросу о культурной последовательности в пещере Кхар, отметим, что начало развитого этапа раннего верхнего палеолита, или барадоста, маркирует индустрия, ориентированная на получение пластин средних размеров и орудий на них – концевых скребков. Однако в поздних барадостских слоях на смену резцам, особенно каре-ноидных разновидностей, которые служили основой для изготовления мелких пластинок с «закрученным» профилем, приходят стандартизированные пластины. Согласно результатам недавних исследований каменных индустрий из пещеры Яфте в Луристане, барадосту соответствовали две основные техникотипологические фазы [Bordes, Shidrang, 2009]. Первая (ранняя) фаза ассоциируется с ассамбляжем, ориентированным в основном на получение острий типа аржене и относительно крупных, прямых или слегка изогнутых пластинок дюфур. Вторая (поздняя) фаза, связанная с отложениями в верхней части пещеры, отмечена преобладанием кареноидных резцов, с которых скалывались маленькие «закрученные» пластинки, трансформировавшиеся потом с помощью вентральной или противолежащей ретуши в пластинки дюфур [Ibid.]. Новые данные по хронологии Яфте позволяют предположить, что эта последовательность может относиться к интервалу от 24,5 до 36,0 тыс. радиоуглеродных л.н. (промежуточная дата ок. 33,5 тыс. радиоуглеродных л.н.) [Otte et al., 2011]. Мы не намерены напрямую сопоставлять богатые барадостские ассамбляжи пещеры Яфте с несколькими похожими артефактами из пещеры Кхар, однако не можем не отметить наличие в материалах поздних барадостских уровней пещеры Кхар кареноидных резцов и пластин средних размеров, использовавшихся в качестве заготовок для типичных концевых скребков в период, соответствующий ранним уровням барадоста. В конце барадоста, фактически во время переходной фазы от барадоста к зарзи, вновь увеличивается и в начале зарзи становится доминирующим производство пластин, служивших заготовками для изготовления зубчатых и выемчатых орудий, а также орудий с притупленной спинкой, таких как граветтийские острия. Пластины и пластинки были результатом использования одной стратегии редукции одноплощадочных нуклеусов. Геометрические формы, особенно треугольники и трапеции, в очень малом количестве были представлены в начале зарзи. Они продолжали существовать и в более поздние периоды. Отметим, что хотя этот набор артефактов был малочислен, почти во всех культурных уровнях зафиксирована высокая доля орудий (см. рис. 5). По скольку данный ассамбляж имеет явно неселективный характер (среди находок из раскопок 1967 г. сохранились даже необработанные куски породы), такое соотношение артефактов нельзя интерпретировать как результат преднамеренной выборки. Скорее всего, это функциональная специфика стоянки. Обитатели пещеры Кхар, как показало изучение фаунистических остатков, придерживались стратегий жизнеобеспечения, которые отличали их от сообществ, живших в пещере Бисотун и под скальным навесом Варваси [Hesse, 1989]. По данным Б. Хессе, в фаунистических коллекциях верхнепалеолитических и эпипалеолитиче-ских слоев в пещере Кхар больше костных остатков козы/овцы (Capra aegagrus/ Ovis orientalis), чем в отложениях других средне- и верхнепалеолитических стоянок в районе Керманшаха. Согласно мнению этого специалиста, стоянка может быть определена как высокогорный охотничий лагерь, который, судя по способам эксплуатации пищевых ресурсов, соответствовал модели «специализации на определенном виде дичи», разработанной на материалах стоянки в долине Хорремабад Ф. Хоулом и К. Флэннери [Ibid.; Hole, Flannery, 1967]. Охотники, вероятно, специализировались на загоне животных, которые мигрировали в меридиональном (вертикальном) направлении. Охота на травоядных обитателей равнин, таких как газель (Gazella subgutturosa) или онагр (Equus hemionus), совершавших горизонтальные миграции, была связана с засадой. Стоянка в пещере Кхар находится на высоте ок. 30 м над дном долины, в основании скалы Бисотун, которая является естественным местом обитания козлов, поэтому высокий процент остатков этих животных в фаунистическом комплексе ожидаем. С учетом того, что кости таких крупных травоядных, как олень (Cervus elaphus) или тур были представлены в более поздних подразделениях (зар-зи и барадосте), но отсутствовали в более ранних, Б. Хессе предположил возможность смешивания более ранних и более поздних материалов [Hesse, 1989]. В пользу этого свидетельствует наличие диагностически значимых «закрученных» пластинок в гомогенном зарзийском уровне и двух фрагментов кости – в отложениях позднего барадоста и зарзи [Ibid.].

Заключение

Исследование стоянки в пещере Кхар позволило не только рассмотреть возможность постдепозицион-ных перемещений, воздействовавших на часть стратиграфических подразделений (в частности между ба-радостскими и зарзийскими уровнями), но и выявить смешение мустьерских и барадостских элементов в основании барадостских уровней. Обнаруженные в пещере леваллуазские орудия (в частности мустьер-ское острие, изготовленное на леваллуазской заготовке), которые ассоциируются с типичной мустьерской отщеповой индустрией и барадостскими элементами, свидетельствуют о том, что была промежуточная фаза между средним и верхним палеолитом. Вместе с тем пока не известны материалы, подтверждающие вывод о технологической преемственности между индустриями этих периодов. Трудности в формировании понимания процессов, связанных с чрезвычайно важным сдвигом между средним и верхним палеолитом Загроса, обусловлены, во-первых, ограниченностью данных – они относятся только к стоянке под скальным навесом Варваси, во-вторых, отсутствием детальной информации о стратиграфии и хронологии, в-третьих, невозможностью проследить эволюцию технологии от позднего этапа мустье Загроса к наиболее раннему периоду барадоста, в связи с чем приходится опираться только на типологию. Следы активной деятельности, оставленные обитателями пещеры в эпоху зарзи, можно считать доказательствами длительного ее заселения или частых визитов. Однако пещера слишком мала и недостаточно освещена для того, чтобы служить базовым лагерем. Судя по плотности залегания находок и структуре индустрии, маловероятно, что люди жили в ней продолжительное время. Обитавший в пещере человек получал пластины и пластинки, редуцируя полупирамидальные нуклеусы. Из сколов изготавливали пластинки с притупленным краем, зубчатые и выемчатые орудия и орудия геометрических форм. Как предположил Ф. Хоул, а затем Д. Ольшевски, основываясь на материалах стоянок в долине Хорре-мабада и под скальным навесом Варваси, индустрии зарзи являлись продуктом эволюции барадостского комплекса [Hole, Flannery, 1967; Olszewski, 1993а]. Чтобы продвинуться вперед, необходимо изучить надежно стратифицированные комплексы для установления общепринятой региональной культурной последовательности, в которой могут быть прослежены как замещение одних культур другими, так и их сосуществование на протяжении различных хронологических фаз и традиций плейстоцена Загроса.

Авторы благодарны Бернару Бернье, директору департамента антропологии Университета Монреаля, любезно разрешившему ознакомиться с частью коллекции пещеры Кхар 1967 г. С. Шидранг признательна Пьеру Корбею за обеспечение доступа к археологическим коллекциям и плодотворные дискуссии, а также Анн Деланж, Ариан Барк и Маржане Машкур за любезную помощь и поддержку. Авторы выражают благодарность Мохаммаду Резе Каргару, бывшему директору Национального музея Ирана, который дал разрешение на изучение части коллекции пещеры Кхар 1967 г. С. Шидранг благодарна Фонду Веннер-Грен для исследований в области антропологии за поддержку и получение международной стипендии Уодсворта, которая позволила ей посетить Университет Монреаля с целью изучения каменного комплекса пещеры Кхар в рамках программы подготовки докторской диссертации. Авторы благодарны анонимным рецензентам за конструктивные комментарии и предложения.

Список литературы Позднеплейстоценовые каменные индустрии Центрального Загроса: технико-типологический анализ каменных комплексов пещеры Гхар-Е-Кхар, Бисотун, Иран

- Деревянко А.П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека современного анатомического типа. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011а. - 560 с.

- Деревянко А.П. Формирование человека современного анатомического вида и его поведение в Африке и Евразии // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2011 б. -№ 3. - С. 2-31.

- Adler D.S., Bar-Oz G., Belfer-Cohen A., Bar-Yosef O. Ahead of the game, Middle and Upper Palaeolithic behaviors in the southern Caucasus // Current Anthropol. - 2006. - Vol. 47. -P. 89-118.

- Bar-Yosef O., Belfer-Cohen A., Adler D.S. The implications of the Middle-Upper Paleolithic chronological boundary in the Caucasus to Eurasian prehistory // Anthropologie. - 2006. -Vol. 44 (1). - P. 49-60.

- Bar-Yosef O., Belfer-Cohen A., Mesheviliani T., Jakeli N., Bar-Oz G., Boaretto E., Goldberg P., Kvavadze E., Matskevich Z. Dzudzuana: an Upper Paleolithic cave site in the Caucasus foothills (Georgia) // Antiquity. - 2011. - Vol. 85, iss. 328. - P. 331-349.