Позднесредневековое погребение Диринг (Чурапчинский район, Якутия)

Автор: Дьяконов В.М., Соловьва Е.Н., Степанов А.Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В октябре 2020 г. в с. Диринг (Хоптого) Чурапчинского р-на Республики Саха (Якутия) при рытье траншеи для укладки кабеля было обнаружено древнее погребение, совершенное на 6-метровой террасе северной окраины озерно-аласной котловины. Проведенные раскопки показали, что погребенный мужчина возрастом примерно 25-30 лет был помещен в могильную яму подпрямоугольной формы размерами ~175 х 62 см и глубиной 67-71 см в вытянутом положении на спине, головой на север. Кисти рук погребенного покоились внизу живота. Погребенный был уложен на настил из тонких досок и укрыт таким же настилом из досок, но обернутых прошитым берестяным полотнищем с двух сторон. Между верхним слоем бересты и досками была прослежена совершенно сгнившая обструганная жердь, положенная по диагонали. В заполнении ямы у ног погребенного были обнаружены два железных плоских черешковых наконечника стрел типа срезней и клинок массивного рубяще-колющего орудия - пальмы типа батас. Под скелетом были найдены остатки истлевших кожаных ремешков, кресальный кремень, кремневый отщеп, миниатюрная пирамидка (тетраэдр) из речной гальки, согнутый берестяной футляр, похожий на ножны, и длинный деревянный предмет, по форме напоминающий весло. Был проведен радиоуглеродный анализ образцов угля и кости человека из погребения Диринг методом AMS. Дата по углю указала на калиброванный (для ±2σ) интервал 1284-1435 гг. н.э., а по кости - на интервал 1053-1389 гг. н.э., что в целом указывает на ранний этап кулун-атахской культуры. По характеру погребального ритуала и сопроводительного инвентаря погребение Диринг также отнесено к кулун-атахской позднесредневековой культуре, памятники которой уже были ранее выявлены на территории Чурапчинского р-на.

Якутия, кулун-атахская культура, позднее средневековье, погребение, сопроводительный инвентарь, якуты

Короткий адрес: https://sciup.org/145146449

IDR: 145146449 | УДК: 903.531(1-925.13)"04/14" | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0503-0508

Текст научной статьи Позднесредневековое погребение Диринг (Чурапчинский район, Якутия)

Формирование якутской культуры на средней Лене и на Вилюе происходило во время существования кулун-атахской археологической культуры, относящейся к позднему Средневековью и датируемой концом XIII – XVI в. [Гоголев, 1990, 1993; Алексеев, 1996]. С этой культурой связано появление первых бесспорных следов скотоводства в Якутии, что, безусловно, связывает ее с пришлыми племенами кочевников-скотоводов, ставшими ядром якутского народа, в целом оформившегося к XVII в. в том виде, в каком его встретили прибывшие в 1630-х гг. на берега Лены русские казаки-землепроходцы. Первооткрыватель кулун-атахской культуры А.И. Гоголев отмечал, что она изучена в основном по материалам поселений, а погребения, четко датируемые временем ранее XVII в., единичны и относятся, по-видимому, к ее завершающей стадии. Эти погребения объединяло скорченное трупоположение на боку и западная ориентировка [Гоголев, 2004, с. 81; Бравина и др., 2017].

Археологическое изучение погребений позднего Средневековья и Нового времени (XIV–XIX вв.) в Якутии ведется уже более 100 лет. За это время исследованы сотни захоронений, однако выделение погребальных комплексов кулун-атахской культуры действительно было до последнего времени достаточно условно и проблематично. Четко определялись и массово встречались только погребения XVIII–XIX вв., датировка которых подтверждалась монетами, западноевропейскими счетными жетонами, посудой с клеймами и датами изготовления и другим датирующим материалом. Существовало мнение о том, что до прихода русских у якутов практиковались преимущественно трупосожже-ния, а также воздушные и надземные погребения (арангасы), самые ранние из которых не сохранились до XX в., а обычай погребения в земле стал распространяться лишь с внедрением в якутскую среду христианства и в результате борьбы русских властей с «варварским обычаем» [Стрелов, 1927]. И.В. Константинов, проанализировав труды ранних исследователей этнографии якутов (Э.И. Идес, 504

Ф.И. Страленберг, Я.И. Линденау, Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, И.Э. Фишер, И.Г. Георги), архивные документы и фольклорные сведения, пришел к выводу о том, что обычай зарывать в землю покойников бытовал среди богатых якутов и в дорусскую эпоху, но преобладал арангасный способ погребения [Константинов, 1971, с. 22–23]. Трудность выделения якутских погребений дорусского периода связана была также с отсутствием радиоуглеродных и дендрохронологических датировок погребений [Бравина, Дьяконов, 2015].

В начале нынешнего столетия ситуация несколько изменилась в связи с новыми открытиями, а также с применением междисциплинарных исследований и современных методов датирования, в результате чего стало возможным выделить целый ряд раннеякутских погребений, относящихся к периоду от XIII до XVII в. [Там же; Багашёв и др., 2016; Бравина и др., 2016, 2017; История Якутии, 2020]. Таким образом, за последние годы количество погребальных комплексов кулун-атахской культуры и ареал их распространения значительно увеличились. В данной статье вводятся в научный оборот результаты исследования погребения Диринг, случайно обнаруженного и исследованного в одноименном селе Хоптогинского наслега Чурап-чинского улуса Якутии в октябре 2020 г.

Погребение человека было случайно выявлено рабочими в ходе рытья траншеи, предназначенной для укладки кабеля заземления возле трансформаторной подстанции в западной части с. Диринг, неподалеку от юго-западного угла участка по адресу ул. Колхозная, 1. Фотографии траншеи, на дне которой в стенке виднелся череп человека, были отправлены главой наслега в Якутск археологам. Для определения историко-культурной ценности находки Департаментом РС (Я) по охране культурного наследия была организована комиссия, в которую вошли авторы данной статьи. Осмотр места обнаружения черепа человека показал, что прямоугольная траншея глубиной 55–60 см, шириной 20–40 см и размерами 383 × 307 × 283 × 360 см затронула верхнюю часть погребения, совершенного на 6-метровой террасе северной окраины озерно-аласной котловины в центре с. Диринг. Наземных сооружений и явных признаков данное погребение не имело. На дневной поверхности была видна лишь еле заметная овальная западина глубиной не более 5 см, длиной до 180 см и шириной до 50 см.

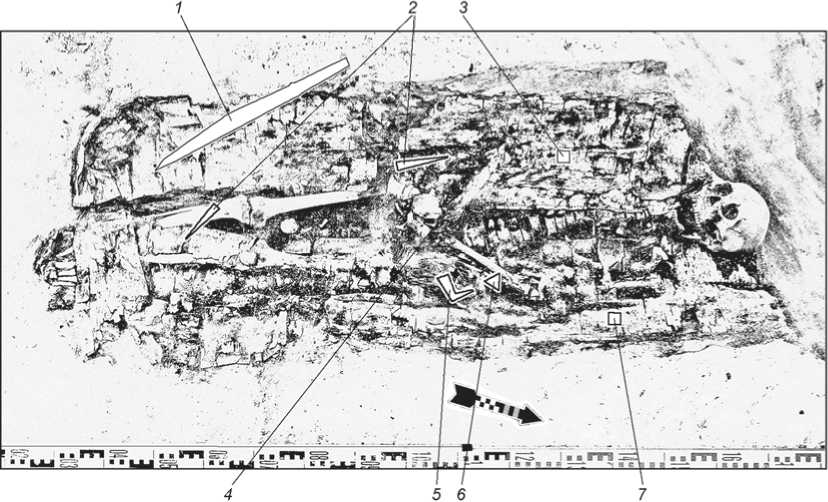

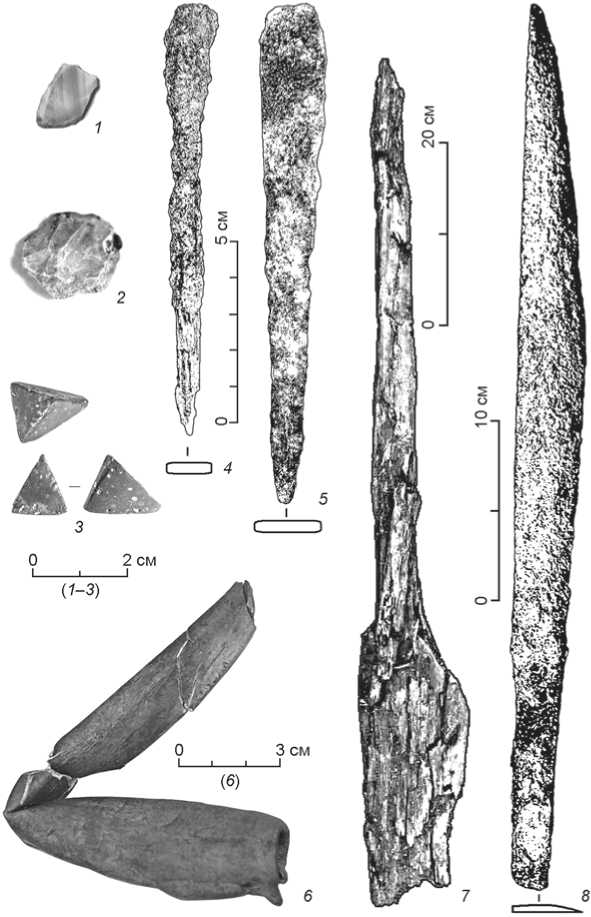

Были проведены раскопки погребения, для чего был заложен шурф площадью 3 × 2 м, ориентированный вдоль погребальной западины. На глубине около 25 см стали прослеживаться контуры могильной ямы подпрямоугольной формы, ориентированной в целом с юга на север с отклонением 20° к западу, при этом погребенный был уложен в могилу головой на север (рис. 1). Северная часть погребения была нарушена траншеей для укладки кабеля, поэтому точную длину могильной ямы установить было нельзя. Ее приблизительная длина составляла 175 см до края черепа, максимальная ширина 62 см. В ходе расчистки погребения на глубине 46 см в южном секторе погребения в заполнении могильной ямы, ближе к западному ее краю, был найден плоский черешковый железный наконечник стрелы типа срезня, простой удлиненно-треугольной формы, длиной 13,8 см. Ширина острия с прямым лезвием составляла 1,7 см (рис. 2, 5 ). Еще один подобный наконечник был найден на глубине 60 см в средней части погребальной ямы возле западного ее края. Длина 12 см, ширина прямого ударного лезвия 1,3 см (рис. 2, 4 ). Такие наконечники относят также к типу томаров [Николаев, 2004, с. 83–85].

Там же, в заполнении ямы, в южном секторе у западного ее края, прямо на погребальной конструкции, на глубине 48–67 см лежал массивный железный клинок якутской пальмы типа «батас» длиной 48 см, шириной клинка 3,7 см (рис. 2, 8 ). Клинок цельнокован с черешком, древко не сохранилось, либо вовсе отсутствовало. Оружие было положено острием вниз в районе правой ноги погребенного. Батас является однолезвийным рубяще-колющим оружием ближнего боя. Характерной особенностью батаса, отличающей его от других форм пальм, таких как батыйа и хотокоон, относящихся к орудиям охоты, была ломаная угловатая линия лезвия [Васильев, 1995, с. 91]. В сопроводительном инвентаре якутских погребений батасы встречаются значительно реже охотничьих пальм, что, вероятно, связано с особым отношением к ним. В преданиях сохранилось описание традиции закапывать военное оружие тайно, далеко от жилых мест с соблюдением особого обряда [Бравина, Попов, 2008]. Сохранность железных изделий (батаса и наконечников стрел), пораженных сплошной коррозией, очень плохая.

Погребальная конструкция состояла из дощатого настила, составленного из тонкомерных досок, на который был уложен погребенный, и слоя таких же досок, обернутых прошитым берестяным полотнищем с двух сторон. Между верхним слоем бересты и досками была найдена совершенно сгнившая обструганная жердь, положенная по диагонали. Гробовина со временем истлела и была раздавле-

Рис. 1. План погребения Диринг.

1 – батас; 2 – наконечники стрел; 3 – уголь, 14C-дата 588 ± 69 л.н. (GV-03180); 4 – кость, 14C-дата 771 ± 65 л.н. (GV-03181); 5 – берестяные ножны; 6 – пирамидка; 7 – уголь.

на землей, доски пришли в трухлявое состояние.

Судя по швам черепа, в могилу был уложен мужчина в возрасте примерно 25–30 лет. Он был похоронен в яме глубиной 69–71 см в вытянутом положении на спине, головой на север. Кисти рук погребенного покоились внизу живота (см. рис. 1). Под скелетом в районе поясницы были найдены остатки истлевших кожаных ремешков, кресаль-ный камень и кремневый отщеп, видимо, сколотый с какого-то кресала, судя по забитости краев, миниатюрная «пирамидка» (тетраэдр) из речной гальки и берестяные ножны, согнутые пополам.

Небольшой кресальный камень округлой уплощенной формы выполнен из кремнистой породы серого цвета. Его размеры 2 × 1,9 × 0,9 см. По краю камня имеются следы забитости и сохранился небольшой припаявшийся фрагмент окисленного железа (?) (см. рис. 2, 2 ). Кремневый отщеп из по-

лосчатого светло-коричневого кремня со следами сработанности также использовался, по-видимому, для высекания огня. Размеры отщепа 1,5 × 0,9 см (см. рис. 2, 1 ). Четырехгранная треугольная «пирамидка» изготовлена из яшмовидной породы темно-коричневого цвета с мелкими белесыми сфероидными вкраплениями, ее размеры 1,35 1,45 × × 1,55 см (см. рис. 2, 3 ). Все грани «пирамидки» тщательно зашлифованы, одно из ребер изделия слегка притуплено дополнительной пришлифов-кой. Берестяные ножны выполнены из цельного куска бересты, свернутого в конусообразную трубку, продольные края соединены внахлест (см. рис. 2, 6 ). Устье ножен овальное, с подворо-том внутрь, ширина подворота 2,6 см. В верхней части ножен расположены два округлых отверстия диаметром 0,4 см для крепления к поясной гарнитуре. Общая длина ножен ок. 19 см, размеры устья 2,7 × 1,8 см. Расположенные компактной группой артефакты, вероятно, были помещены в сумку, входившую в состав поясной гарнитуры погребенного.

Также в северном секторе погребения, ближе к изголовью, на нижнем слое досок, под скелетом, вдоль правой его стороны, лежало деревянное изделие весловидной формы. Широкой частью («лопастью») оно было ориентировано на север, в сторону головы погребенного. Конец рукояти и края «лопасти» плохо сохранились. Общая длина сохранившейся части изделия составляет 93 см. Изделие имеет округлую в поперечном сечении рукоять диаметром 3,7 см и длиной 66 см, плавно переходящую в «лопасть». Длина сохранившейся части лопасти 27 см, ширина 11 см, ширина целой лопасти могла составлять 16– 17 см. Учитывая морфологические характеристики, изделие могло быть веслом либо лопатой (см. рис. 2, 7 ).

Погребения в бересте являются одним из маркеров раннеякутских погребений [Бравина, Дьяконов, 2015; Бра-вина и др., 2021]. Сопроводительный инвентарь погребения Диринг относительно небогатый, включает предметы

Рис. 2. Сопроводительный материал погребения Диринг.

1 – кремневый отщеп; 2 – кресальный камень; 3 – каменная пирамидка; 4 , 5 – железные наконечники стрел; 6 – берестяные ножны; 7 – деревянное весло или лопата; 8 – железный клинок пальмы (батас).

вооружения и охоты и предметы хозяйства и быта. Наконечники стрел типа срезней являются обычной категорией инвентаря в кулун-атахских погребальных памятниках [Бравина, Дьяконов, 2015]. Наконечники пальм типа батасов ранее встречались в раннеякутских погребениях Сергеляхское, Тара-лай, Балыктах, Ожулун (Дьёсулен) [Бравина и др., 2016, 2017]. При этом последние два погребения XV–XVI вв. были найдены в Чурапчинском р-не. Берестяные ножны ранее были найдены в раннеякутских погребениях Атласовское-2, Маганское, Куудук-4, Ой-Бэс, Тиит-Баппыт, Улахан Алаас, они также являются индикаторным признаком погребений XV–XVII вв., а в мужские погребения часто помещались пустые ножны без ножей [Сыроват-ский, 2021].

Крайне редкими находками в якутских погребениях являются каменные предметы. Помимо набора каменного инвентаря, обнаруженного в погребении Диринг, кусок кремня был обнаружен в кошельке, прикрепленном к поясу мужчины, погребенного в местности Харандаайы (Чурапчин-ский р-н, Ожулунский наслег), также кресальный кремень и плоский ромбовидный камень были обнаружены А.П. Окладниковым в сопроводительном инвентаре женского наземного захоронения в Булунском улусе РС (Я) [Бравина, Попов, 2008].

В ЦКП «Геохронология кайнозоя» в г. Новосибирске был проведен радиоуглеродный анализ образцов угля и кости человека из погребения Диринг методом АМС. Первая дата – 588 ± 69 л.н. (GV-03180) была получена по углю, собранному в заполнении могильной ямы. Эта дата для ±2σ (95,4 % вероятности) указала на калиброванный интервал 1284–1435 гг. н.э., для ±1σ (68,2 % вероятности) – на 1304–1410 гг. н.э.* Вторая дата – 771 ± 65 л.н. (GV-03181) была получена по кости фаланги руки человека (см. рис. 1). Калиброванный интервал даты для ±2σ – 1053–1389 гг. н.э., для ±1σ – 1214–1295 гг. н.э. Обе даты, в целом, указывают на ранний этап (от середины XI до первой четверти XV вв.) кулун-атахской культуры, которую датировали концом XIII – XVI в., а в последние годы в связи с получением ряда новых дат – X–XVI вв. [История Якутии, 2020]. Дата по углю указывает на первую половину XIV в. как наиболее вероятную дату захоронения (47,3 % вероятности). Дата по кости выглядит несколько древнее даты по углю – c вероятностью 68,2 % она указывает на XIII в.

По характеру погребального ритуала и сопроводительного инвентаря погребение Диринг отнесено к кулун-атахской позднесредневековой культу- ре, памятники которой уже были ранее выявлены на территории Чурапчинского р-на. Описанное погребение в научном плане является одним из редких памятников Якутии раннего этапа периода кулун-атахской культуры и представляет ценность и перспективы для изучения древней истории и происхождения якутского народа.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН. Авторы выражают благодарность администрации Хоптогинского наслега в лице заместителя главы Семена Владимировича Петрова за своевременно предоставленную информацию о находке и жителям с. Диринг Евгению и Лидии Даниловым за содействие в организации полевых исследований.

Список литературы Позднесредневековое погребение Диринг (Чурапчинский район, Якутия)

- Алексеев А.Н. Древняя Якутия: железный век и эпоха средневековья. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. – 96 с.

- Багашёв А.Н., Ражев Д.И., Зубова А.В., Бравина Р.И., Дьяконов В.М., Степанов А.Д., Кузьмин Я.В., Ходжинс Г.В.Л. Антропологическое исследование раннеякутского Атласовского погребения XIV–XV веков // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – № 2. – С. 137–147. – doi: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.137-147

- Бравина Р.И., Дьяконов В.М. Раннеякутские средневековые погребения XIV–XVII вв.: совокупность отличительных признаков // Северо-Восточный гуманитарный вестник. – 2015. – № 3(12). – С. 27–32.

- Бравина Р.И., Дьяконов В.М., Колбина Е.Ю., Петров Д.М. Раннеякутские погребения со скорченным положением на боку как историко-этнографический источник // Этнографическое обозрение. – 2017. – № 4. – С. 83–90.

- Бравина Р.И., Дьяконов В.М., Николаев Е.Н., Петров Д.М., Сыроватский В.В., Багашёв А.Н., Ражев Д.И., Пошехонова О.Е., Слепченко С.М., Алексеева Е.А., Зубова А.В., Кузьмин Я.В. Комплексное исследование раннеякутского Сергеляхского погребения середины XV – начала XVI вв. // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 4 (35). – С. 90–109. – doi: 10.20874/2071-0437-2016-35-4-090-109

- Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально-поминальная обрядность якутов: памятники и традиции (XV–XIX вв.). – Новосибирск: Наука, 2008. – 296 с.

- Бравина Р.И., Соловьёва Е.Н., Петров Д.М., Сыроватский В.В. Береста в погребальном обряде якутов: по материалам погребения Учугей Юрях (XV–XVII вв.) // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2021. – № 3 (54). – С. 95–106. – doi: 10.20874/2071-0437-2021-54-3-8

- Васильев Ф.Ф. Военное дело якутов. – Якутск: Бичик, 1995. – 224 с.

- Гоголев А.И. Археологические памятники Якутии позднего средневековья (XIV–XVIII вв.). – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1990. – 192 с.

- Гоголев А.И. Якуты (проблемы этногенеза и формирования культуры). – Якутск: Изд-во Якут. гос. ун-та, 1993. – 200 с.

- Гоголев А.И. Этническая история народов Якутии (до начала XX в.). – Якутск: Изд-во Якут. гос. ун-та, 2004. – 104 с.

- История Якутии: в 3 т. / под общ. ред. А.Н. Алексеева; отв. ред. Р.И. Бравина, Е.Н. Романова. – Новосибирск: Наука, 2020. – Т. I. – 536 с.

- Константинов И.В. Материальная культура якутов XVIII века (по материалам погребений). – Якутск: Якут-книгоиздат, 1971. – 212 с.

- Николаев В.С. Погребальные комплексы кочевников юга Средней Сибири в XII–XIV вв.: усть-талькинская культура. – Владивосток; Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2004. – 306 с.

- Стрелов Е.Д. Лук, стрелы и копье древнего якута (Материалы по археологии якутов) // Сб. тр. исследоват. об-ва «Саха Кэскилэ». – Якутск: [б. и.], 1927. – Вып. I. – С. 58–74.

- Сыроватский В.В. Берестяные ножны из раннеякутских грунтовых захоронений XV–XVII вв. Центральной Якутии // Эрэл-2021: сб. мат-лов Всеросс. науч.-практ. конф., г. Якутск, 17–19 февраля 2021 г. – Якутск: Издат. дом Сев.-вост. фед. ун-та, 2021. – С. 223–226.