Поздний неолит Сахалина в свете изучения археологических комплексов на севере острова

Автор: Грищенко В.А.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 3 (65), 2023 года.

Бесплатный доступ

На основе рассмотрения археологических комплексов Северного Сахалина, изученных в 2010-х гг., в статье предпринята попытка выделить обоснованные временные границы позднего неолита на острове и продемонстрировать культурное многообразие данного периода. Используя комплексный подход, автор выделяет опорный комплекс имчинской неолитической культуры, уточняет ее хронологию и описывает синхронные памятникам данной культуры комплексы, которые предлагает объединить под названием «венинская неолитическая культура». Отдельное внимание в статье уделено внутренней хронологии имчинской и венинской неолитических культур.

Остров сахалин, поздний неолит, имчинская культура, керамика, жилища, радиоуглеродная хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/170200567

IDR: 170200567 | УДК: 902.01 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-3/12-32

Текст научной статьи Поздний неолит Сахалина в свете изучения археологических комплексов на севере острова

Неолит острова Сахалин является предметом многолетнего интереса исследователей, обусловленного распространенностью памятников и длительной традицией использования орудий из камня в условиях островной и полуостровной суши Дальнего Востока России. Северная часть острова Сахалин со второй половины

ХХ в. привлекала внимание археологов в силу близости данной территории к устью Амура и возможности рассмотрения ее археологических материалов в контексте актуальных проблем археологии Нижнего Амура, юга острова Сахалин, Японских островов, Курильского архипелага.

Первые находки изделий, характерных для пластинчатых комплексов раннего неолита на Северном Сахалине, были сделаны на поселении Имчин II В.В. Вязовской в 1965 г. [7], то есть на первом этапе систематического археологического изучения Сахалина и Курил, и закономерно привлекли к себе внимание научных кругов. По материалам раскопок поселений Имчин I, II Р.С. Васильевским был выделен имчинский бескерамический комплекс [5], а добавившиеся к этим материалам результаты раскопок поселения Имчин XII позволили выделить имчинскую неолитическую культуру (ИНК) [6], хронология которой долгое время рассматривалась в весьма широком диапазоне [12], а материалы легли в основу кандидатской диссертации О.А. Шубиной [14; 15]. Позднее ИНК рассматривалась в контексте концепции позднего неолита региона [2; 12; 16; 18], тем не менее до настоящего времени актуальными остаются вопросы как хронологии, так и состава данного концепта в археологии острова Сахалин. Таким образом, целью данной работы является публикация новых и анализ уже опубликованных данных с целью выделения обоснованных границ периода позднего неолита на острове Сахалин и демонстрации культурного многообразия данного периода, а также уточнения содержания и хронологии данного периода в свете комплексного подхода.

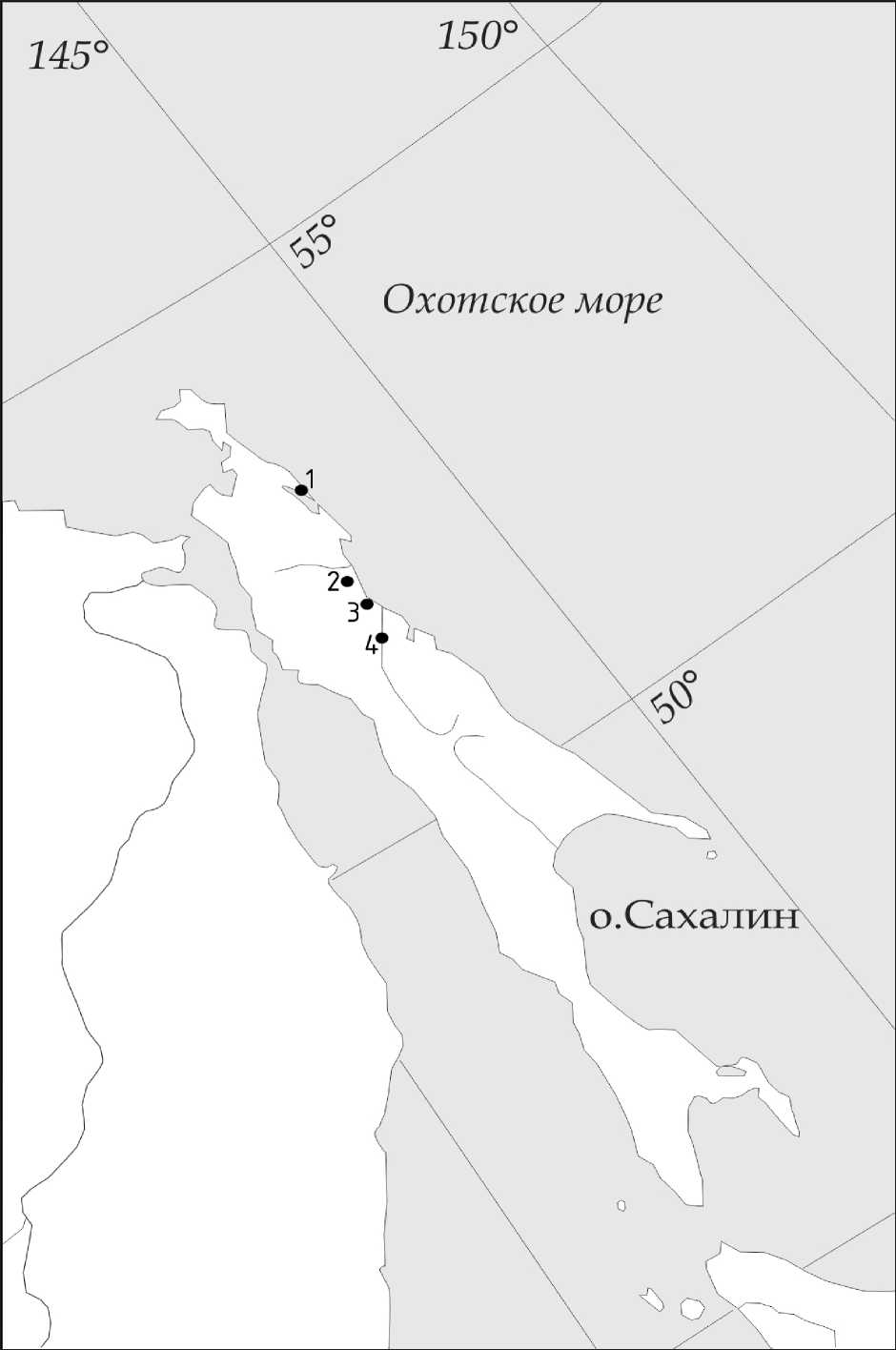

Основными источниками данной работы послужили археологические комплексы позднего неолита, в которых выделяются следующие составляющие: археологическое раскрытие покровных отложений (раскоп); культурные слои, выявленные в нем; объекты в этих слоях (жилища, очаги и др.); наборы артефактов, стратиграфически соотносимые с этими объектами; данные естественнонаучных анализов (датировки) образцов из зафиксированных объектов в культурных слоях. В статье анализируются материалы таких археологических объектов, как Левый ручей 2, Лебединый 1, Малые Вени 1, Большой Гаромай 4 (Рис. 1). Введение в научный оборот новых данных, полученных в результате масштабных раскопок последних лет, существенно обновило наши представления об этапе позднего неолита в археологии острова Сахалин.

Поселение Левый ручей 2 располагалось в северо-восточной части острова Сахалин, в нижней части долины крупнейшего водотока острова – реки Тымь. Памятник обнаружен в 2011 г. в ходе археологической разведки авто- ра в Ногликском районе Сахалинской области. В составе памятника – 12 жилищных впадин и 3 хозяйственные ямы (нумерация объектов на поселении – сквозная), которые размещались двумя пунктами на уровнях 8–12 м и 15–16 м террасы реки Тымь. Поселение располагалось в полосе земельного отвода, в ходе раскопок автора в 2011 г. (раскопы № 1, 2) и А.В. Можаева в 2012 г. (раскопы № 3, 4) памятник выкопан полностью. В результате раскопок жилищ № 10–15, составлявших пункт 2 поселения Левый ручей 2, выявлен леворучьинский комплекс ранней фазы среднего неолита VII–VI тыс. до н.э.1 [9]. Материалы раскопок пункта 1 опубликованы частично [10; 11].

Исходя из полученных данных, определяется два этапа существования пункта 1 и три этапа функционирования обоих пунктов поселения Левый ручей 2. Ранний этап связан с пластинчатым комплексом и очагами в межжилищном пространстве пункта 1, датированными серединой VII – началом VIII тыс. до н.э. [10]. Второй этап связан с шестью жилищами пункта 2 в рамках леворучьинского комплекса ранней фазы среднего неолита (сер. VII тыс. до н.э.) [9]. Третий, наиболее поздний этап связан с жилищами пункта 1 и укладывается в хронологические рамки III – начала II тыс. до н.э. Археологические материалы из этих жилищ имеют устойчивые аналогии в имчинской неолитической культуре. «Имчинские» жилища поселения Левый ручей 2 сосредоточены в границах пункта 1, в который входили 5 жилищ, 3 хозяйственных ямы и культурный слой межжилищного пространства, относящийся к раннему этапу функционирования памятника.

Раскопом № 1 2011 г., материалы которого впервые представляются в данной работе, охвачены четыре жилища и хозяйственная яма пункта 1 поселения Левый ручей 2. В жилищах раскопа № 1 выявлено следующее чередование слоев:

– слой 1: дерн, гумус и подзол;

– слой 2: легкая супесь желто-коричневого цвета (мешаный слой рыжеватой ожелезненной супеси и углей), включающая линзы подзолистой супеси серого цвета. Слой рыхловатый, структура неоднородная, во включениях – угли и углистые линзы. В слое наблюдаются следы корней растений, насыщен находками. Данный

Рис. 1. Карта расположения памятников позднего неолита на севере о. Сахалин: 1 – Лебединый 1; 2 – Большой Гаромай 4; 3 – Малые Вени 1; 4 – Левый ручей 2

горизонт является заполнением котлованов жилищ и представляет собой сформированные в ходе функционирования жилища отложения, а также остатки стеновых конструкций (обваловки) жилища, оползшие внутрь. Мощность данного горизонта неоднородна: она уменьшается, выклиниваясь от «плечиков» жилища к центру;

– слой 3: супеси различных оттенков со значительной долей угля. Данный горизонт представляет собой пол жилища – тонкий (до 5 см) в центре котлована и увеличивающийся к стенкам слой серо-зеленой супеси, с включениями угольков и углистых прослоек. Данный слой также составляет заполнение столбовых ямок и очагов. Слой сопровождается находками;

– слой 4: рыжеватая супесь с ожелезненны-ми включениями. Этот стерильный, плотный (без находок и углей) слой является основанием жилищных западин.

Стратиграфия межжилищного пространства представляет собой три литологических слоя: дерн и гумус, серая подзолистая супесь, рыжеватая супесь с ожелезненными включениями. На контакте слоя подзолистой супеси и рыжеватой ожелезненной супеси на двух участках раскопа № 1 зафиксированы следы ранненеолитических объектов – артефакты пластинчатого комплекса и фрагменты очагов. В остальных квадратах структура слоев межжилищного пространства однородна, наблюдаются следы корней растений, угольки и находки единичны и не образуют связных комплексов.

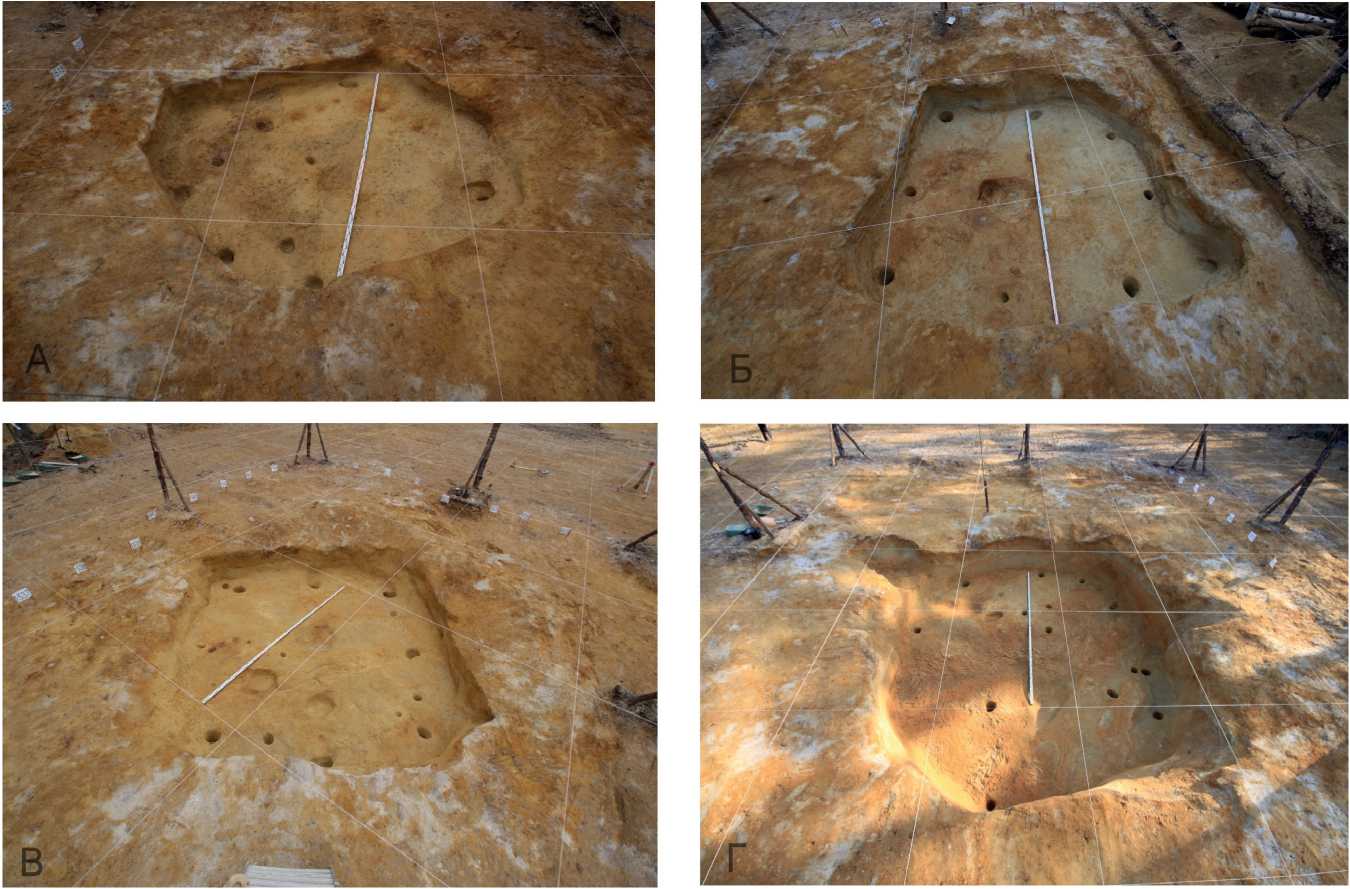

Рассмотрим подробнее жилища имчинской неолитической культуры на пункте 1 поселения Левый ручей 2 (Рис. 2).

Жилище № 1 . После разбора заполнения жилищной впадины объект представлял собой котлован с шестью хорошо выделенными углами. Пол жилища ровный, без перепадов, плотный по структуре, образован желтовато-белой супесью с пятнами естественного ожелезнения. Котлован полуземлянки имеет форму шестиугольника, ориентированного выступающими углами по оси север–юг. Стенки прямые, практически отвесные. Высота стены искусственно увеличивалась обваловкой, сформированной отвалом при копке котлована. Очаг в данном жилище не зафиксирован. На полу выявлено 11 столбовых ямок вертикальной ориентации. Выявленные в основании жилища № 1 ямки позволяют ре-

Рис. 2. Жилища имчинской неолитической культуры, раскоп 1 поселения Левый ручей 2:

А – жилище № 1; Б – жилище № 3; В – жилище № 5; Г – жилище № 8.

Нить над раскопом образует квадраты 1 х 1 м

конструировать каркасную конструкцию, поддерживавшую кровлю. Ямки в углах котлована служили угловыми опорами конструкции скатов кровли. Расположенные в центре жилища ямки служили для установки центральных опор конструкции. Исходя из данной реконструкции и учитывая расположение столбовых ямок, мы предполагаем, что полуземлянка имела подчетырехугольную форму с четырехскатной кровлей. Дополнительные углы котлована могли образоваться в ходе устройства ниш в стенах.

Жилище № 3. После разбора заполнения объект представлял собой котлован подчетырехугольной формы с сильно сглаженными углами. Пол жилища ровный, без перепадов, плотный по структуре, образован плотной желтовато-белой супесью с пятнами естественного ожелезнения. Жилище имеет нечеткую форму четырехугольника с сильно сглаженными тремя углами и четко сохранившимся четвертым (северо-западным), в юго-восточном углу зафиксирована камера-выступ. Стенки котлована прямые, практически отвесные, ориентированы по сторонам света. Высота стены искусственно увеличивалась обваловкой, сформированной отвалом из котлована. Очаг, располагавшийся в центре жилища, ямный, размером 90х90 см. В центре очажного пятна наблюдаются пятна серой подзолистой супеси. В разрезе по оси север–юг под слоем легкой подзолистой супеси светло-серого цвета и линзы ожелезне-ния – линза прокаленной ярко-красной супеси. Углистый слой в очаге не представлен, очаг насыщен отдельными углями различного размера. На полу жилища, по периметру котлована вдоль стен выявлено 9 столбовых ямок вертикальной ориентации. Ямки, выявленные в основании жилища № 3, позволяют реконструировать каркасную четырехскатную конструкцию поддерживавшую кровлю. В качестве конструктивной особенности оформления коридора входа-выхода из жилища можно рассматривать камеру-нишу в юго-восточном углу котлована.

Жилище № 5. После разбора заполнения пола, разбора очага и выбора заполнения столбовых ямок объект представляет собой котлован четырехугольной формы с четко обозначенными углами. Пол жилища ровный, без перепадов, плотный по структуре, образован плотной желтовато-белой супесью с пятнами естественного ожелезнения. Жилище имеет четкую форму четырехугольника со стороной 4 м. Углы котлована ориентированы по сторо- нам света. Стенки котлована прямые, практически отвесные. Высота стены искусственно увеличивалась обваловкой, сформированной отвалом из котлована. Очаг, располагавшийся в центре жилища, имеет форму расплывшегося овала, около 90 см в диаметре. В центре очажного пятна наблюдаются пятна серой подзолистой супеси. В разрезе по оси восток–запад под слоем легкой подзолистой супеси светло-серого цвета залегает мешаный слой прокаленной супеси и углей (углистая линза) мощностью до 20 см. На полу жилища выявлено 17 столбовых ямок вертикальной ориентации. Ямки № 1–10, 13–15 расположены по периметру котлована и имеют значительную глубину – 12–60 см. Ямки № 11, 12 расположены ближе к центру жилища и имеют глубину 11 см при диаметре 43 и 49 см соответственно. Предполагаем, что это ямки от «пяток» опорных столбов конструкции дома. Ямки, выявленные в основании жилища № 5, позволяют реконструировать каркасную конструкцию, поддерживавшую кровлю. Глубокие столбовые ямки расположены по периметру котлована и служили опорами конструкции скатов кровли. Ямки № 11, 12 расположены в центре жилища и служили для установки центральных опор конструкции. Исходя из данной реконструкции и учитывая конфигурацию котлована, мы предполагаем квадратную форму полуземлянки с четырехскатной кровлей.

Жилище № 8. После разбора всех заполнений объект представляет собой котлован округлой формы с сильно сглаженными углами. Пол жилища ровный, без перепадов, плотный по структуре, образован плотной желтовато-белой супесью с пятнами естественного ожелезнения. В юго-восточном углу котлована наблюдается камера-выступ – возможно, это следы предвхо-довой конструкции. Из всех жилищ поселения это – самое глубокое (до –80 см от дневной поверхности). Стенки котлована прямые, практически отвесные. Высота стены искусственно увеличивалась обваловкой, сформированной отвалом из котлована. Очаг, располагавшийся в центре жилища, ямный, очажное пятно имеет форму расплывшегося овала, около 80 см в диаметре. В разрезах по оси восток–запад и юг– север под слоем ожелезненной супеси залегает мешаный прокаленный слой супеси и углей ярко-красного цвета мощностью 20–25 см, основание очага – прокаленная супесь желто-розового цвета. Отметим мощность очага и лучшую его сохранность по сравнению с очагами других жилищ поселения. На полу выявлено 16 столбовых ямок вертикальной ориентации. Всего в данном жилище выделяется три группы ямок. Ямки № 1–2, 5–7, 13–16 расположены по периметру котлована и имеют значительную глубину – 17–40 см. Предполагаем, что столбы, установленные в эти ямки по периметру, поддерживали скаты кровли. Ямки № 3–4, 8, 11–12 расположены в центре жилища и имеют глубину 10–17 см. Предположительно, это ямки от центральных опорных столбов конструкции каркаса. Ямки № 9 и 10 имеют непропорциональную глубину 6 и 9 см при длине по длинной оси 52 и 130 см соответственно. Данная группа ямок, вероятно, не относится к каркасной конструкции жилища, скорее они являются вытоптанными в полу углублениями у выхода в виде камеры-выступа. Ямки, выявленные в основании жилища № 8, позволяют реконструировать каркасную конструкцию, поддерживавшую кровлю. Глубокие столбовые ямки рас- положены по периметру котлована и в центре и служили опорами конструкции скатов кровли. Исходя из данной реконструкции и учитывая конфигурацию котлована, мы предполагаем подчетырехугольную форму полуземлянки с четырехскатной кровлей.

Таким образом, несмотря на кажущиеся отличия жилищ поселения друг от друга, их сближает ряд общих приемов домостроительной практики. Во-первых, это форма котлована: у всех четырех жилищ в ее основе лежит прямоугольник. Характер расположения столбовых ямок подтверждает данный тезис. Во-вторых, это очаги без обкладки и иных дополнительных конструкций, расположенные в центре жилища. Наконец, это ниши в стенах как возможные предвходовые конструкции в жилищах № 8 и № 3.

В жилищах № 1, 3, 5, 7, 8 пункта 1 поселения Левый ручей 2 зафиксирован комплекс артефактов имчинской неолитической культуры.

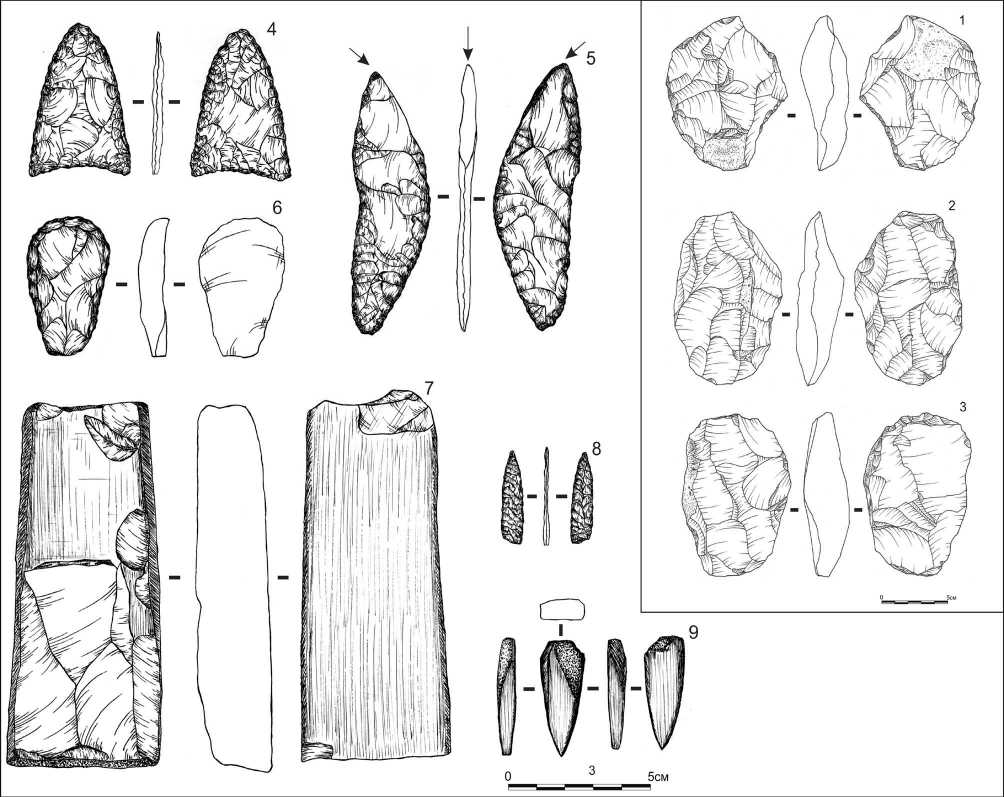

Рис. 3. Каменный инвентарь имчинской неолитической культуры из жилища № 5 пункта 1 поселения Левый ручей 2

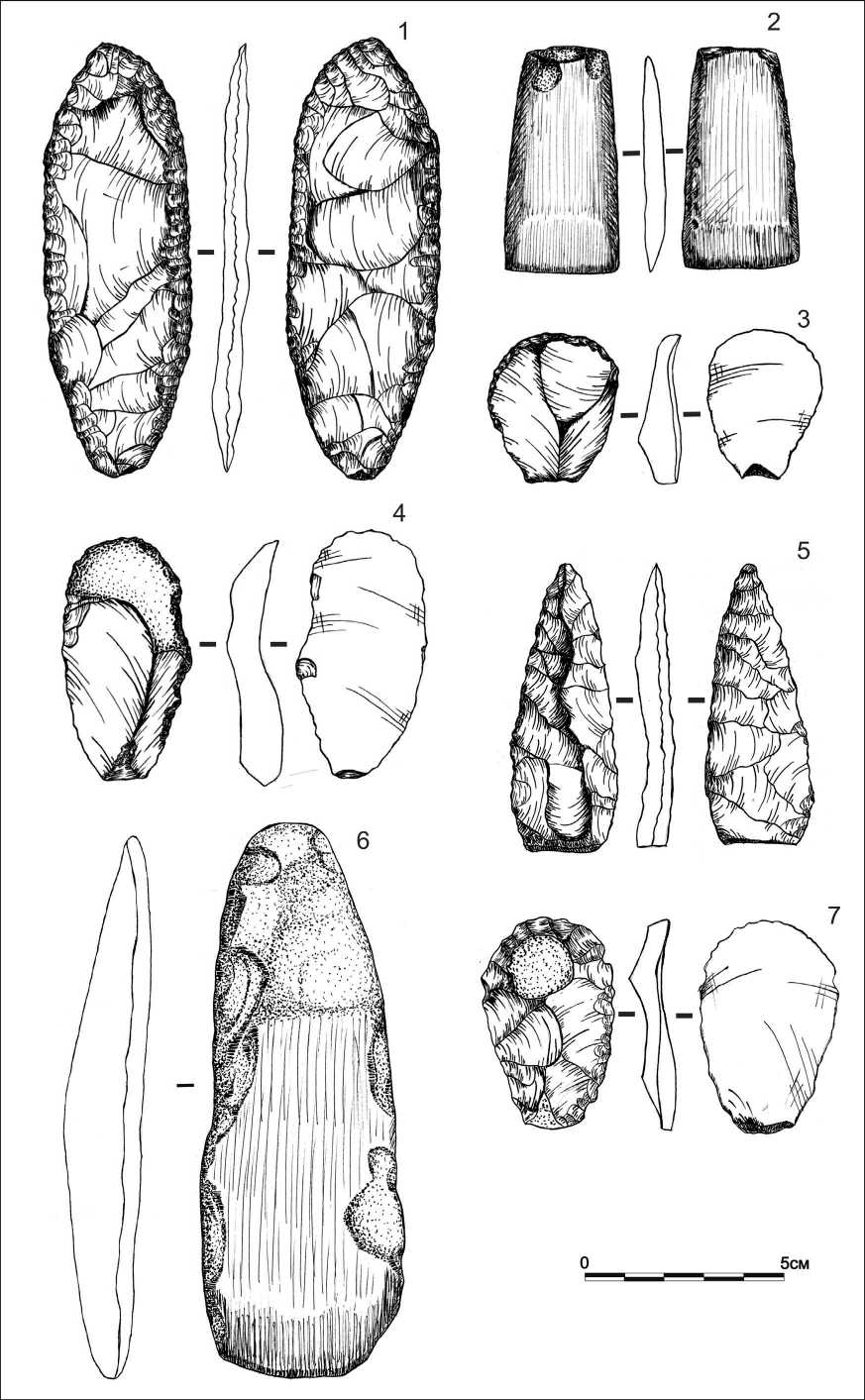

Каменный инвентарь во всех жилищах раскопа 1 имеет схожий облик. В каменной индустрии поселения наблюдаются признаки развитой техники отщепов на основе редукции дисковидного нуклеуса радиального принципа расщепления (Рис. 3: 1–3), а также бифасиальной обработки орудий. Наиболее показательны наконечники метательных орудий (Рис. 3: 4, 8; Рис. 4: 5) и ножи (Рис. 3: 5; Рис. 4: 1), концевые скребки на отщепах (Рис. 3: 6; Рис. 4: 3, 4, 7). Наблюдается также использование специально не модифицированных отщепов, в том числе крупных, в качестве орудий широкого спектра действия. Шлифованные изделия представлены топорами и теслами различных размеров и степени шлифовки поверхностей (Рис. 3: 7, 9; Рис. 4: 2, 6). Керамический комплекс пункта 1 поселения Левый ручей 2 имеет отношение только к жилищам (Рис. 5); это плоскодонные сосуды баночной формы. Керамика тонкостенная (до 5 мм), с характерными тонкими продолговатыми лакунами от разложившегося органического отощителя, хорошо просматриваемыми в изломе. Черепок прочный, хорошей сохранности, желто-коричневого цвета. Из орнаментальных приемов характерны горизонтально направленные желобки по венчику и под ним, наклонные насечки.

В результате раскопок пункта 1 поселения Левый ручей 2 получено две основных группы радиоуглеродных дат, хорошо соотносящихся с зафиксированными археологическими комплексами. Ранний пластинчатый комплекс датирован двумя образцами из очагов в межжилищном пространстве в хронологическом интервале 9422–8194 кал. л.н. Жилищный комплекс ИНК датирован девятью образцами по углю из очагов и уголькам с пола жилищ № 1, 3, 5, 8 в интервале 5286–3561 кал. л.н. В этом же диапазоне датировано жилище № 7 из раскопа А.В. Можаева 2012 г. Относительную хронологию жилищ ИНК можно рассматривать в рамках двух этапов функционирования поселения: к раннему этапу (первая половина III тыс. до н.э.) относятся жилища № 3 и 5, к позднему (вторая половина. III тыс. до н.э.) – жилища № 1, 8 и 7.

Своеобразной противоположностью материалов ИНК в хронологическом отрезке III – нач. II тыс. до н.э. служат археологические комплексы, содержащие характерную толстостенную керамику с крупными лакунами от разложившейся органической добавки в тесто. Присут- ствие данной керамики, резко отличающейся от тонкостенной орнаментированной керамики ИНК, в материалах эпонимных памятников отмечалось и ранее [15], однако открытым оставался вопрос о ее культурно-хронологической принадлежности. Вопрос осложнялся в том числе и наличием на Северном Сахалине фрагментов похожей по внешнему облику керамики VI тыс. до н.э. типа Чайво-6 [8]. Ситуация прояснилась в результате работ на трех археологических памятниках, выявленных и раскопанных отрядами СахГУ в 2007–2013 гг.

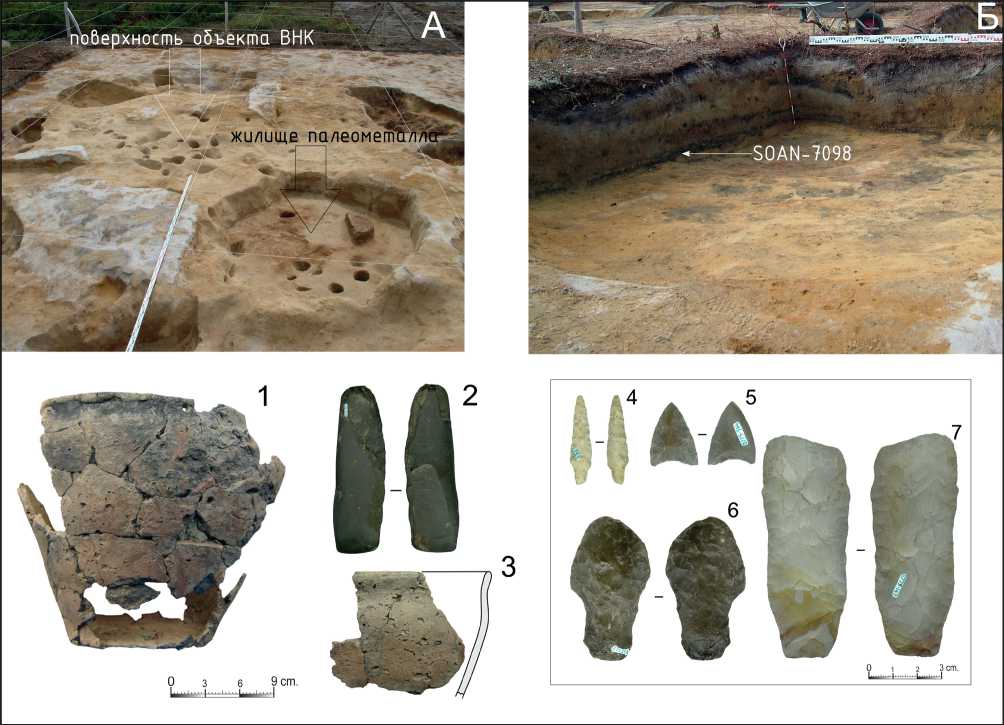

На поселении Лебединый 1 неолитическая эпоха представлена в многослойном объекте № 51, в основании которого выявлен слой позднего неолита III тыс. до н.э. [4]. Происхождение данного слоя, по-видимому, связано с конструкцией из столбовых ямок под насыпью (Рис. 6: А), в которую впущены объекты палео-металла. На неолитический возраст начальных сооружений (жилища?) многослойного объекта указывают датировки образцов древесного угля из нижнего слоя объекта № 51 (Рис. 6: Б). Каменный инвентарь неолитического комплекса представлен уплощенными бифасами-ножами черешковых форм, наконечниками стрел, теслами и топорами (Рис. 6: 2, 4–7). Находки керамики составляют фрагменты плоскодонных сосудов с расширяющимся к устью круглым резервуаром, профилированным венчиком. Керамика толстостенная, с многочисленными лакунами от выгоревшей в тесте органической примеси, цвет черепка – желто-коричневый, светлого оттенка. Какой-либо орнаментации на данных изделиях не отмечено (Рис. 6: 1, 3).

Раскопом 2008 г. исследован объект Большой Гаромай 4, интерпретируемый автором раскопок как погребальный курган [3]. На дневной поверхности объект представлял собой округлую в плане насыпь диметром 10 м и мощностью около 60 см и пять ям по периметру размерами 3 х 1 м и глубиной около 20 см. В ходе раскопок, после разбора насыпи, выявлен котлован (жилища?) глубиной около 20 см и система столбовых ямок (Рис. 7: А). Артефакты, обнаруженные в раскопе, представляют собой изделия из камня и фрагменты керамических сосудов (Рис. 7: 1–3). Каменный инвентарь составляют оббитые и шлифованные тесла, шлифовальные плитки, бифасиальные и черешковые острия на отщепе. Керамика представлена фрагментам плоскодонных сосудов со слегка расширяющимися кверху стенками, отогнутым

Рис. 4. Каменный инвентарь имчинской неолитической культуры: 1–4 – из жилища № 3; 5–7 – из жилища № 1 пункта 1 поселения Левый ручей 2

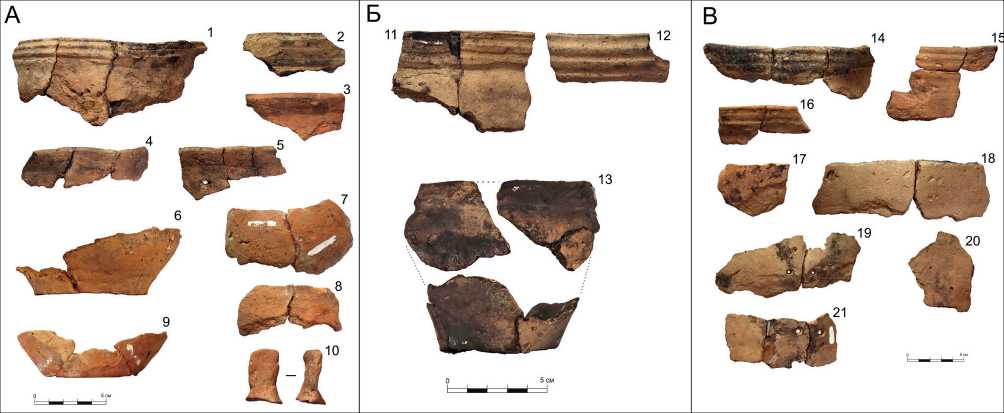

Рис. 5. Керамика имчинской неолитической культуры:

А – из жилища № 3; Б – из жилища № 5; В – из жилища № 8 пункта 1 поселения Левый ручей 2

Рис. 6. Многослойный объект № 51 на поселении Лебединый 1: А – поверхность основания; Б – разрез. Артефакты венинской неолитической культуры из нижнего слоя объекта № 51:

1, 3 – керамика; 2, 4–7 – каменный инвентарь венчиком и намеченным устьем. Предположительная высота таких сосудов – 12–15 см, толщина стенок – 0,5–0,7 см, диаметр устья – около 20 см, диаметр дна – 10–12 см. Венчик прямой, слегка отогнутый наружу. Орнамент на всех обнаруженных фрагментах керамики отсутствует. Поверхности сосудов содержат характерные следы – многочисленные лакуны от разложившегося органического отощителя. Размер лакун варьирует от 1 до 5 мм.

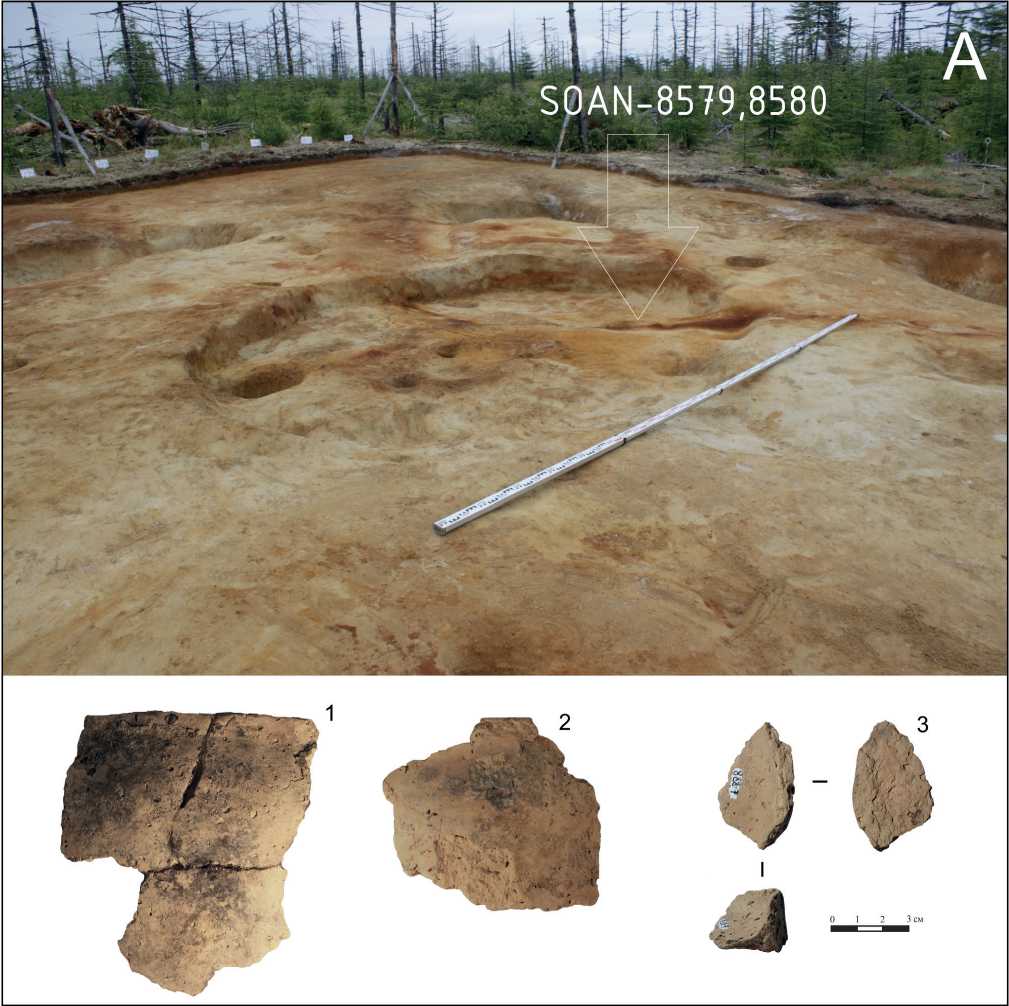

Исследование 2013 г. жилищной впадины № 6 на поселении Малые Вени 1 выявило в основании раскопа жилище полуподземного типа [1]. Котлован жилища размером 3,5 х 3,5 м выкопан в слое желто-коричневой супеси. После расчистки заполнения западины выявлен котлован жилища четырехугольной формы со сглаженными углами. На полу жилища зафиксированы и расчищены ямки от двух опорных столбов. Размеры и взаимное расположение ям (по диагонали по отношению к четырехугольному котловану) позволяют реконструировать двускатную кровлю, ориентированную по длинной оси северо-восток – юго-запад. В центре расчищен и разобран очаг, под которым выявлено еще две небольшие столбовые ямки – остатки при-очажной конструкции. Артефактный комплекс жилища представлен керамикой (Рис. 8: 1–6) и

Рис. 7. Объект под курганной насыпью на памятнике Большой Гаромай 4 (А). Артефакты венинской неолитической культуры из раскопа: 1–3 – керамика

•й^

Рис. 8. Основание жилища № 6 на поселении Малые Вени 1 (А). Артефакты венинской неолитической культуры из раскопа жилища: 1–6 – керамика; 7–10 – каменный инвентарь каменным инвентарем (Рис. 8: 7–10), который включает орудия, изготовленные в бифасиаль-ной технике, на отщепах, методом оббивки и шлифовки. Характерной особенностью коллекции являются крупные каменные молоты из базальта, четырехугольные и полукруглые в поперечном сечении (Рис. 8: 9, 10). Керамика из раскопа жилища не орнаментирована, представлена фрагментами двух археологически целых сосудов – плоскодонных, биконической формы (Рис. 8: 1, 2). Керамика толстостенная (толщина стенки – 7–10 мм), с многочисленными лакунами от разложившегося органического отощителя. Цвет черепка – желто-коричневый, светлого оттенка.

В результате исследования вышеописанных комплексов, содержащих толстостенную керамику с крупными лакунами от разложившейся органической добавки в тесто, получено четыре даты по углям из очагов, углистых заполнений пола объектов и одна дата по нагару с керамики (Рис. 9). При этом в качестве датировки неолитического слоя на объекте № 51 многослойного поселения Лебединый 1 использована одна дата по образцу из нижней части разреза (Рис. 6: Б), то есть из нижнего углистого слоя. Остальные образцы могут датировать другие этапы функционирования поселения или вообще не быть связанными с человеческой деятельностью, поэтому в расчет не принимаются. Датировка объекта Большой Гаромай 4 показала схожий результат по двум образцам из углистой линзы в выявленном котловане под насыпью (Рис. 7: А). Для жилища № 6 поселения Малые Вени 1 потребовалось дополнительное датирование по нагару с керамики в связи с получением противоречивых дат из очага и пристеночного заполнения пола (Рис. 8: А). Датировка по нагару с керамики разрешила данное противоречие и очажная дата (СОАН-9155) 1935±60 л. (не кал.) была отброшена как недостоверная. Таким образом, вышеописанные комплексы с толстостенной органогенной неорнаментированной керамикой Северного Сахалина датируются в интервале 4518–3637 кал. л.н., что делает их синхронными комплексам имчинской неолитической культуры.

В северной части острова Сахалин выявлены синхронно существовавшие археологические комплексы III тыс. до н.э. с присутствием органогенной орнаментированной тонкостенной и неорнаментированной толстостенной керамики. Комплексы с тонкостенной орна- ментированной керамикой имеют устойчивые аналогии в материалах имчинской неолитической культуры, неоднородной по своему внутреннему содержанию [2; 16]. Предлагаем закрепить материалы раскопов жилищ пункта 1 поселения Левый ручей 2 в качестве опорного «чистого» комплекса данной культуры. Археологические комплексы, содержащие не-орнаментированную толстостенную керамику, – Лебединый 1, Большой Гаромай 4, Малые Вени 1 – к материалам ИНК отношения, очевидно, не имеют, хотя и синхронны им по возрасту. Отличия прослеживаются и в каменном инвентаре комплексов, прежде всего это касается выбора сырья для каменной индустрии. Комплексы ИНК ориентированы на красные яшмоиды. В инвентаре памятников Лебединый 1, Большой Гаромай 4, Малые Вени 1 присутствуют изделия из кремнистых сланцев, базальтов. Общими для описанных комплексов являются развитые неолитические технологии обработки камня: отщепово-бифасиальная техника, шлифовка, пикетаж, оббивка. В материалах объекта Большой Гаромай 4 встречается в единичном случае использование технологии пластинчатого расщепления, что также находит аналогии в материалах седыхинской культуры южного Сахалина. Таким образом, комплексы, содержащие неорнаментирован-ную толстостенную керамику с крупными лакунами от разложившегося органического отощителя, надежно отделимы от комплексов ИНК, в связи с чем встает вопрос о выделении данных материалов в отдельную археологическую культуру: вслед за типом керамики, выделенным автором раскопок [1], предлагаем назвать ее венинской.

Отдельную проблему составляет внутренняя хронология венинской и имчинской неолитических культур. Исходя из имеющихся радиоуглеродных дат, можно ориентировочно предположить два этапа существования венинской неолитической культуры: ранний этап представлен материалами памятников Лебединый 1 и Малые Вени 1, поздний – материалами памятника Большой Гаромай 4. Сложнее дело обстоит с хронологией имчинской неолитической культуры. Очевиден разброс основного массива опубликованных дат ИНК (Табл. 1: № 1–27) в диапазоне от IV до I тыс. до н.э., что требует верификации с точки зрения критики источника. Проанализируем данные датировки с точки зрения следующих критериев:

тыс. до н.э.

тыс. до н.э.

OxCal v4.4.4 Bronk ieric data from Reimer et al

LL5

1\/тыс. до н.э.

|

R_Datc |

SOAN-8579 |

|||||

|

Большой |

Гаромай 4 |

|||||

|

R Date |

SOAN-8580 |

|||||

|

*—1 |

||||||

|

R_Dat( |

SOAN-9156 |

— |

||||

|

Малые |

Вени 1 |

|||||

|

R_Datc |

MTC-17288* |

------------------' |

||||

|

RDatf |

SOAN-7098 |

Лебединый |

1 ____________________. |

^Vy |

||

|

R_Datf |

SOAN-8588 |

Жил.№1 |

||||

|

R_Dat( |

SOAN-8589 |

-- |

_ Жил .№1 |

|||

|

RDate |

SOAN-8591 |

-- |

-Жил.№3 |

|||

|

RDatf |

SOAN-8592 |

-Жил.№3 |

||||

|

R_Datt |

SOAN-8593 |

-/^ ^ |

-Жил.№5 |

|||

|

R_Date |

SOAN-8594 |

—Жил.№5 |

||||

|

R_Datf |

SOAN-8595 |

ЛеВый ручей |

2 |

Жил.№8 |

||

|

пункт 1 |

||||||

|

R_Datc |

SOAN-9142 |

-- |

, Жил.№ 7 |

|||

|

RDatc |

SOAN-9143 |

Жил.№ 7 |

||||

|

RDate |

AA-23133* |

— |

ДАх _ |

Седых 1, |

керамика типа |

Тунайча |

|

R_Datf |

AA-23134* |

|||||

|

Седых 1, кepа^ |

ика типа Седых |

|||||

|

R Date |

AA-37190* |

|||||

Даты по нагару с керамики

Calibrated date (calBP)

Бенинская

Имчинская

Тунайча

Седыхинская

Рис. 9. Радиоуглеродная хронология поздненеолитических культур острова Сахалин

Таблица 1

|

№ |

Памятник |

Код |

14C, л.н. |

Cal BP (± 2 σ) 95.4 % |

Контекст |

Оценка |

|

1 |

Имчин-2 |

МАГ-672 |

2570±110 |

2354–2862 |

Скопление мелких угольков на полого спускающемся плечике жилища № 20 в зоне концентрации раздавленных плоскодонных сосудов |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - И |

|

2 |

Имчин-2 |

МАГ-670 |

2640±100 |

2425–2965 |

Образец угля (глубина залегания 0,4 м) из ямы за пределами жилища № 20 |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - И |

|

3 |

Имчин-2 |

СОАН-1146 |

3120±50 |

3213–3447 |

Уголь, взятый от сгоревшего перекрытия жилища № 1 |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - 0 |

|

4 |

Имчин-2 |

МАГ-671 |

3400±80 |

3455–3844 |

Сгоревшее бревно, найденное на глубине 0,7 м |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - 0 |

|

5 |

Имчин-2 |

МАГ-689 |

3500±100 |

3556–4006 |

Образец угля в углублении, примыкающем к жилищу № 20 с юга, заполненном слабо гумусированной супесью желтого цвета |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - И |

|

6 |

Имчин-2 |

МАГ-673 |

3700±250 |

3451–4661 |

Проба угля из круглого в плане и линзовидного в поперечном сечении кострища в полу округлого в плане (диаметр 5 м) жилища № 5 на глубине 1,1 м |

Критерий 1 - И Критерий 2 - 0 Критерий 3 - И |

Продолжение таблицы 1

|

7 |

Имчин-2 |

СОАН-1041 |

4060±50 |

4421–4653 |

Проба угля из шурфа, заложенного в районе северного плечика жилища № 1 (имчинская керамика, сосуд с ушками, керамика с отогнутым венчиком, украшенным резными насечками, верхняя половина тулова – пересекающимися двойными пунктирными линиями, образующими сетку-плетенку с ячейками-ромбами) |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - 0 |

|

8 |

Имчин-2 |

СОАН-1040 |

4250±30 |

4813–4864 |

Уголь из золистой прослойки, зафиксированной на глубине 0,8 м в шурфе № 1 |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - 0 |

|

9 |

Имчин-2 |

МАГ-683 |

4500±100 |

4860–5328 |

Небольшое скопление угольков на полу жилища № 7 в северо-западном углу квадрата Б-7 на глубине 0,46–0,5 м от дневной поверхности |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - И |

|

10 |

Имчин-2 |

МАГ-684 |

4500±100 |

4860–5328 |

Проба угля из прослойки углистой супеси на глубине 0,35 м южнее котлована № 6 |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - И |

|

11 |

Имчин-2 |

МАГ-674 |

4570±300 |

4437–5913 |

Уголь из раскопа IV между жилищами № 4 и 5, из ямки от опорного столба, относящегося, по-видимому, к котловану № 4 (глубина залегания – 0,15–0,2 м от дневной поверхности) |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - И |

|

12 |

Имчин-2 |

МАГ-680 |

5650±250 |

5908–7026 |

Образец угля из пятна золистой супеси светло-серого цвета размером 0,5–0,6 м, находящегося на границе квадратов А-3 и А-4 на глубине 0,35–0,4 м от дневной поверхности. Пятно расположено над материком, за пределами жилища № 6 |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - И |

Продолжение таблицы 1

|

13 |

Имчин-2 |

СОАН-1145 |

5810±90 |

6407–6799 |

Образец угля из жилища № 23 с глубины 0,4–0,5 м. Инвентарь жилища представлен длинными и узкими топорами треугольных очертаний с приостренным обушком и широким овальным лезвием; концевыми скребками с овально-выпуклым рабочим краем, оформленным крутой ретушью; двусторонне обработанными наконечниками копий, ножами с выделенной рукояткой, наконечниками стрел на пластинах, а также небольшим количеством фрагментов неорнамепти-роваиных плоскодонных глиняных сосудов |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - 0 |

|

14 |

Имчин-4 |

СОАН-1147 |

3490 ± 75 |

Очаг жилища № 3, 4 |

Критерий 1 - И Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

|

15 |

Имчин-4 |

СОАН-1148 |

4040 ± 85 |

Заполнение жилищ № 3, 4 |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - 0 |

|

|

16 |

Имчин-4 |

СОАН-1149 |

3730 ± 70 |

Заполнение жилищ № 3, 4 |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - 0 |

|

|

17 |

Имчин-7 |

МАГ-685 |

3600 ± 200 |

Угольная прослойка мощностью 2–6 см в траншее в полуразрушенном жилище № 3 |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - И |

|

|

18 |

Имчин-10 |

МАГ-686 |

4200 ± 200 |

Скопление углей в траншее в жилище № 14. Сопровождается (по описанию) имчинской керамикой |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - И |

|

|

19 |

Имчин-11 |

МАГ-687 |

3500 ± 100 |

Скопление углей в траншее в жилище № 1 |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - И |

|

|

20 |

Имчин-11 |

МАГ-688 |

4100 ± 200 |

Линзовидная прослойка супеси темно-бурого цвета, залегавшей на глубине 0,9 м в траншее на полу жилища № 1 |

Критерий 1 - И Критерий 2 - И Критерий 3 - И |

Продолжение таблицы 1

|

21 |

Имчин-11 |

МАГ-690 |

3950 ± 100 |

Скопление углей в траншее в жилище № 9 на глубине 0,4–0,6 м от дневной поверхности. В угольной прослойке и ниже ее обнаружены фрагменты плоскодонного сосуда с плавно расширяющимися вверх стенками и стенки сосудов, украшенные орнаментом типа «гребенчатый зигзаг» |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

|

22 |

Имчин-12 |

МАГ-744 |

3340±20 |

3554–3637 |

Контекст неясен |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

23 |

Имчин-12 |

МАГ-745 |

3430±70 |

3552–3869 |

Контекст неясен |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

24 |

Имчин-12 |

ЛЕ-4069 |

4180±180 |

4238–5145 |

Жилище № 2. Контекст неясен |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

25 |

Имчин-12 |

ЛЕ-4068 |

4340±190 |

4425–5334 |

Жилище № 2. Контекст неясен |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

26 |

Имчин-12 |

АА-36910* |

4425±35 |

4871–5069 |

Раскоп 3, жилище № 7 (1983 г.), нагар на фрагменте сосуда, изготовленного из глины с органическим отощителем (моллюск), украшенного пунктирно-гребенчатым вертикальным зигзагом |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

27 |

Имчин-12 |

АА-36909* |

4610±40 |

5342–5467 |

Раскоп 4, жилище № 8 (1984 г.), нагар на фрагменте венчика, украшенного каннелюрами (сосуд изготовлен из глины с примесью моллюска) |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

28 |

Большой Гаромай 4 |

СОАН-8579 |

3545±70 |

4079–3637 |

Углистая линза под насыпью в основании раскопа 1, слой 3, глубина отбора – 51–53 см, кв. 941/767–766 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

29 |

Большой Гаромай 4 |

СОАН-8580 |

3630±30 |

4079–3845 |

Углистая линза под насыпью в основании раскопа 1, слой 3, глубина отбора – 48–52 см, кв. 940–941/767–766 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

30 |

Малые Вени 1 |

СОАН-9156 |

3825±65 |

4416–3999 |

Углистое заполнение пола под стенкой жилища № 6, раскоп 1, слой 3, глубина отбора – 25 см, кв. 24/34 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

31 |

Малые Вени 1 |

МТС17288* |

3920±50 |

4518–4158 |

Нагар с венчика сосуда биконической формы, жилище № 6, слой 3, кв. 25/36, колл. № 1070–151 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

Окончание таблицы 1

|

32 |

Лебединый 1 |

СОАН-7098 |

3860±65 |

4506–4087 |

Уголь из углистой линзы в основании объекта № 51, раскоп 2, пункт 1, слой 3, кв. 773/434 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

33 |

Левый ручей 2, пункт 1 |

СОАН-8588 |

3555±75 |

4085–3638 |

Проба угля с пола жилища № 1, раскоп 1, слой 3, глубина отбора – 50 см, кв. 9034/1520 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

34 |

Левый ручей 2, пункт 1 |

СОАН-8589 |

3825±75 |

4420–3985 |

Проба угля с пола жилища № 1, раскоп 1, слой 3, глубина отбора – 50 см, кв. 9036/1519 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

35 |

Левый ручей 2, пункт 1 |

СОАН-8591 |

4095±80 |

4826–4424 |

Уголь из очага жилища № 3, раскоп 1, слой 3, глубина отбора – 70 см, кв. 9043–44/1536 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

36 |

Левый ручей 2, пункт 1 |

СОАН-8592 |

4115±80 |

4834–4425 |

Проба угля с пола жилища № 3, раскоп 1, слой 3, глубина отбора – 70 см, кв. 9045/1536 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

37 |

Левый ручей 2, пункт 1 |

СОАН-8593 |

4105±80 |

4830–4425 |

Уголь из очага жилища № 5, раскоп 1, слой 3, глубина отбора – 60 см, кв. 9027/1539 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

38 |

Левый ручей 2, пункт 1 |

СОАН-8594 |

4265±80 |

5045–4532 |

Проба угля из горелых конструкций на полу жилища № 5, раскоп 1, слой 3, глубина отбора – 40 см, кв. 9031/1567 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

39 |

Левый ручей 2, пункт 1 |

СОАН-8595 |

3635±40 |

4085–3841 |

Уголь из очага жилища № 8, раскоп 1, слой 3, глубина отбора – 80 см, кв. 9031/1567 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

40 |

Левый ручей 2, пункт 1 |

СОАН-9142 |

3850±80 |

4514–3990 |

Углистая линза на плече жилища № 7, раскоп 4, слой 3, глубина отбора – 40–54 см, кв. 1537/9014– 9015 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

|

41 |

Левый ручей 2, пункт 1 |

СОАН-9143 |

3740±60 |

4290–3905 |

Уголь из очага жилища № 7, раскоп 4, слой 3, глубина отбора – 40–54 см, кв. 1536/9013 |

Критерий 1 - 0 Критерий 2 - 0 Критерий 3 - 0 |

Примечание : № 1–21 – по: [13]; № 22–27 – по: [4], № 40–41 – даты из раскопа А.В. Можаева 2012 г. Даты, обозначенные значком «*», – по образцам нагара на керамике, остальные – по древесному углю.

Условные обозначения :

|

ненадежные даты |

|

|

сомнительные даты |

|

|

надежные даты |

-

1) ясность археологического контекста (отсутствие посторонних включений в точке сбора образца);

-

2) четкая связь образца с продуктом человеческой деятельности (очаг, керамика, конструкции жилища);

-

3) точность датирования (сигма меньше 200 лет, проверяемость дат по нагару датами по углю из этого же объекта).

По результатам анализа имеющиеся данные можно разделить на три группы:

-

– надежные (даты, соответствующие всем трем критериям);

-

– сомнительные (даты, которые соответствуют двум критериям, однако их несоответствие третьему критерию может привести к ложным выводам);

-

– ненадежные (даты низкой информационной ценности, которые соответствуют максимум одному критерию).

В соответствии с данным подходом, впервые примененным для анализа позднеплейстоценовых дат южной и центральной Сибири [17], надежными могли бы считаться только даты по нагару с имчинской керамики поселения Им-чин XII (Табл. 1: № 26, 27). Однако, учитывая возможность искажения результата «эффектом резервуара», данные даты все же не соответствуют критерию точности в силу отсутствия проверочного источника по очажному углю из жилищ, где взяты образцы нагара.

В противовес датам по образцам 1970-х – 1980-х гг. (Табл. 1: № 1–27) предлагается набор датировок из комплексов ИНК, отвечаю-

Радиоуглеродные даты памятников позднего неолита Северного Сахалина

щих всем трем вышеупомянутым критериям (Табл. 1: № 33–41; Рис. 9). Таким образом, принимая в расчет только датировки, полученные в результате раскопок пункта 1 поселения Левый ручей 2, можно также выделить два хронологических этапа существования ИНК: ранний, синхронный керамике типа Тунайча, представлен жилищами № 3 и 5; поздний, синхронный раннему этапу ВНК и седыхинской культуре, – жилищами № 1, 7 и 8 (Рис. 9).

Таким образом, на фоне существования в позднем неолите на Сахалине трех вышеназванных археологических культур и отдельного типа керамики можно проследить интересную закономерность, которая заключалась в наличии двух традиций изготовления керамических сосудов. Первая предполагала изготовление тонкостенной (толщиной до 5 мм) орнаментированной керамики. К данной традиции относятся сосуды седыхинской и имчинской неолитических культур. Вторая традиция была ориентирована на изготовление толстостенных с примесью крупной раковины сосудов без орнамента: такова керамика венинской неолитической культуры и керамика типа Тунайча. В рамках III – начала II тыс. до н.э. эти культуры существовали синхронно и составляли основное содержание этапа позднего неолита на территории острова.

Список литературы Поздний неолит Сахалина в свете изучения археологических комплексов на севере острова

- Василевский А.А. Археологические раскопки поселения Река Малые Вени 1 на острове Сахалин в 2013 г., раскоп № 1. Сахалинская область. Муниципальное образование «Городской округ Ногликский». Южно-Сахалинск: СахГУ, 2017.

- Василевский А.А. Каменный век острова Сахалин. Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2008.

- Василевский А.А. Научный отчет о работах археологической экспедиции СахГУ в 2008 г. Т. 1. Отчет отряда 1. Археологические раскопки могильника Большой Гаромай 4 в Но-гликском районе Сахалинской области. Южно-Сахалинск: СахГУ, 2009.

- Василевский А.А., Грищенко В.А., Фе-дорчук В.Д., Можаев А.В. Археологические исследования Сахалинского государственного университета в 2003-2007 гг. // Приоткрывая завесу тысячелетий: к 80-летию Жанны Васильевны Андреевой: сборник научных трудов. Владивосток: ООО «Рея», 2010. С. 73-88.

- Васильевский Р.С. Имчинский бескерамический комплекс на о. Сахалине // Известия СО АН СССР. Серия общественных наук. 1973. Вып. 2. № 6. С. 127-133.

- Васильевский Р.С., Голубев В.А. Древние поселения на Сахалине (Сусуйская стоянка). Новосибирск: Наука, 1976.

- Вязовская В.В. Микролиты Северного Сахалина // История и культура народов Дальнего Востока. Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 1973. С. 255-257.

- Грищенко В.А. Археологические исследования на поселении Чайво-6, пункт 2, в Но-гликском районе Сахалинской области // Ученые записки Сахалинского государственного университета: сборник научных статей. Вып. VII. Южно-Сахалинск: Изд-во СахГУ, 2008. С. 26-37.

- Грищенко В.А. Леворучьинский комплекс ранней фазы среднего неолита острова Сахалин. Раскопки поселения Левый ручей 2, пункт 2 в 2011 г., раскоп № 2. Южно-Сахалинск, 2018.

- Грищенко В.А. О возрасте имчинского бескерамического комплекса и имчинской неолитической культуры по результатам раскопок пункта 1 поселения Левый ручей 2 (Северный Сахалин) // Тихоокеанская археология: новые материалы, проекты, исследования. V Международный симпозиум, г. Владивосток, 6-9 мая 2022 г.: тезисы докладов. Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2022. С. 40-45.

- Можаев А.В. Археологические раскопки жилища имчинской неолитической культуры на поселении Левый-2 в 2012 г. // Ученые записки Сахалинского государственного университета: сборник научных статей. Вып. X. Южно-Сахалинск: Изд-во СахГУ, 2013. С. 113-117.

- Шевкомуд И.Я. Поздний неолит нижнего Амура. Владивосток: ДВО РАН, 2004.

- Шубин В.О., Шубина О.А. Новые радиоуглеродные датировки археологических памятников Сахалинской области // Древности Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1987. С. 95-103.

- Шубина О.А. Жилища поселений имчинской неолитической культуры (Северный Сахалин). Препринт. Южно-Сахалинск: ИМГиГ, СОКМ, 1987.

- Шубина О.А. Каменный век Северного Сахалина (имчинская неолитическая культура): автореф. дис. ... канд. ист. н. Л., 1990.

- Яншина О.В. Керамика поселения Им-чин-2 и некоторые проблемы изучения Имчинской культуры // Мультидисциплинарные исследования в археологии. 2018. № 1. С. 40-58.

- Graf, K.E., 2009. «The good, the bad, and the ugly»: evaluating the radiocarbon chronology of the middle and late Upper Paleolithic in the Enisei River valley, south-central Siberia. Journal of Archaeological Science, Vol. 36, no. 3, pp. 694707.

- Vasilevsky, A.A. and Shubina, O.A., 2006. Neolithic of the Sakhalin and Southern Kurile Islands. In: Nelson, S.M., Derevianko, A.P., Kuzmin, Ya.V. and Bland, R.I. eds., 2006. Archaeology of the Russian Far East: essays in Stone Age prehistory. Oxford: Archaeopress, pp. 151-166.