Поздний палеолит Южно-Минусинской котловины и ее горного окружения: итоги и проблемы

Автор: Васильев С.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Статья в выпуске: 3 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье кратко рассмотрены основные позднепалеолитические местонахождения в бассейне верхнего Енисея, на территории Южно-Минусинской котловины и в прилегающих горах Западного Саяна. Известные памятники по большей части относятся к позднесартанскому времени. Установлен факт сосредоточения стоянок в бассейне верхнего течения Абакана, на отрезке долины Енисея между Майной и Саяногорском, и в верховьях р. Туба. Приводятся сведения о составе фауны и палинологические данные, которые говорят о преобладании мозаичных ландшафтов с чередованием облесенных и открытых степных пространств. Колебания климата финала плейстоцена отразились в смене фаз травянистой и лесной растительности. Установлена приуроченность большинства памятников к отложениям второй и третьей надпойменных террас. Вместе с тем есть стоянки, связанные с покровными отложениями высоких отметок, с одной стороны, и пониженной до уровня высокой поймы первой надпойменной террасой - с другой. Отмечено, что в последнее время вопросы позднего палеолита верхнего Енисея рассматриваются в контексте оригинальной версии катастрофических паводков, предположительно неоднократно происходивших в позднем плейстоцене. Показано, что характер разрезов многослойных стоянок майнской группы на Енисее не дает основания поддержать данную гипотезу и свидетельствует о непрерывном аллювиальном осадконакоплении в сартанский период. Сделан вывод о преобладании сезонных стоянок охотников-собирателей, расположенных по берегам рек, но есть и следы стоянки-мастерской на выходах кварцита (Куйбышево II). К сожалению, до сих пор в регионе неизвестны памятники, предшествующие позднепалеолитическим, и крайне редки мезолитические.

Енисей, абакан, минусинская котловина, сартанское время, поздний палеолит, расположение стоянок

Короткий адрес: https://sciup.org/145146898

IDR: 145146898 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.3.124-129

Текст научной статьи Поздний палеолит Южно-Минусинской котловины и ее горного окружения: итоги и проблемы

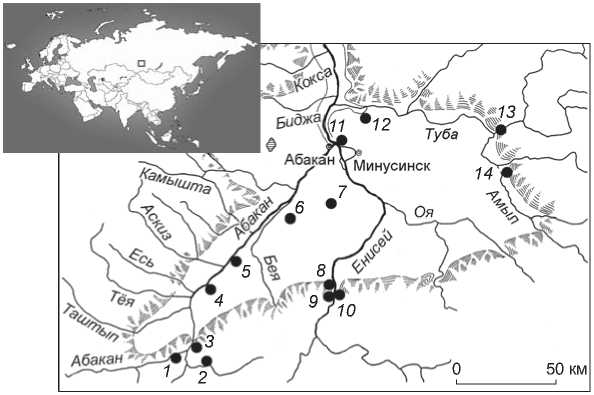

Обширная область Южно-Минусинской котловины и ее горного обрамления является одним из основных центров сосредоточения позднепалеолитических стоянок в Сибири. За последние десятилетия к известным местонахождениям палеолита в долинах Енисея и Абакана [Палеолит…, 1991] прибавились сведения по ранее не исследованным районам – бассейнам верхнего Абакана [Зубков и др., 2019], нижнего [Ха-ревич и др., 2018; Акимова, Харевич, Стасюк, 2020] и верхнего течения р. Тубы [Васильев и др., 2019] (рис. 1). Цель публикации – кратко обсудить некоторые спорные вопросы палеогеографической обстановки в регионе в позднем плейстоцене в связи с историей ископаемого человека.

Палеолитический человек и природная среда

Южно-Минусинская (или Абакано-Минусинская) котловина заключена между хребтами Кузнецкого Алатау на западе, Западного Саяна на юге и Восточного Саяна на востоке. От расположенной севернее Сыдо-Ербин-ской котловины ее отделяют отроги Батеневского кряжа. Центральная часть котловины, междуречье Енисея и Абакана, представляет собой пространство Койбаль-ской степи с песчаными выдувами и многочисленными озерами. По долине Абакана простирается предгорная Уйбатская степь. Основные группы позд-

Время последнего (сартанского) оледенения характеризуется развитием ледниковой активности в окружающих котловину горных системах. В горах Кузнецкого Алатау ее очаги имели локальный характер. Что касается Западного Саяна, то здесь последнее (карахольское) оледенение охватывало центральную часть Саянского и Шапшальского хребтов, районы истоков рек Алаш, Хемчик и Кантегир и проявлялось в развитии каровых и горно-долинных ледников, достигавших в максимальную фазу длины до 15–20 км [Ефимцев, 1961, с. 139–142]. В горах Восточного Сая-на сартанское (азасское) оледенение носило горно-долинный характер, его следы фиксируются в верховьях рек Казыр и Кизир, а также в Тоджинской котловине [Мацера, 1993].

Применительно к Южно-Минусинской котловине вряд ли можно вести речь о «мамонтовой степи» или «тундростепи». Остатков мамонта ни на одном местонахождении региона не встречено. Данные по палеогеографии стоянок майнской группы свидетельствуют о мозаичном характере ландшафтов времени сартанского оледенения с чередованием остепнен-ных пространств с лесами по долинам рек. Периодам похолодания отвечает преобладание травянистой растительности в спорово-пыльцевых спектрах и увеличение доли остатков бизона в фаунистических материалах. В интерстадиальных условиях, напротив, доминировала ле сная растительность (преимущественно сосново-березовые леса с участием пихты, ели, лиственницы и кедра), а в фауне – благородный непалеолитических памятников приурочены к стыкам горно-таежной и степной зон вблизи мест выхода Абакана и Енисея на просторы Минусинской котловины и в верховьях р. Тубы.

Рис. 1. Расположение упомянутых в статье позднепалеолитических памятников ЮжноМинусинской котловины и ее горного окружения.

1 – Можаров Увал I; 2 – Куйбышево II, Кривой Чистобай I; 3 – Большие Арбаты I, Матрос I; 4 – Конгурэ; 5 – Улугбиль; 6 – Сосновое Озеро I; 7 – Смирновка; 8 – Означенное I; 9 – Майнинская, Уй I, II; 10 – Голубая I–IV; 11 – Быстрая II; 12 – Притубинск I; 13 – Ирба II, Гора Веселовская;

14 – Качулька.

олень. О мозаичности ландшафта говорит сочетание животных открытых пространств (бизон, лошадь) и лесных обитателей (благородный олень, а в конце плейстоцена также лось и ко суля). Остатки северного оленя встречены на памятниках в равнинной и предгорной частях региона. Крайняя южная точка распространения этого вида – стоянка Означенное I, расположенная непосредственно на стыке гор Западного Саяна и Койбальской степи. Ни на одной из находящихся южнее многочисленных стоянок майнской группы, дислоцированных в северной части Саянского каньона Енисея, остатков северного оленя нет [Васильев, 1996, с. 15; Васильев и др., 2005].

Геолого-геоморфологическая привязка стоянок позднего палеолита позволяет охарактеризовать условия обитания древнего человека. Культурные слои основной их части приурочены к тонкослоистым толщам супесчано-песчаного аллювия низких надпойменных террас. Судя по данным по наземным моллюскам, поселения древнего человека располагались на местах близ воды с высоким травостоем и кустарниками. Известное по материалам Майнинской стоянки попеременное размещение поселений на разновысотных уровнях (второй и третьей надпойменных террасах) может быть объяснено своеобразным гидрологическим режимом рек перигляциальной зоны с затяжными высокими половодьями и частыми паводками [Ямских, 1991].

Большинство памятников палеолита в долине Абакана (Можаров Увал I, Матрос I, Большие Арбаты I и др.), на Енисее (Майнинская стоянка, Уй I, II и др.) и Тубе (Гора Веселовская) связаны с отложениями второй и третьей надпойменных террас (рис. 2, 2 ). Новые исследовательские проблемы возникли с обнаружением на верхнем Енисее палеолитических местонахождений в необычных по сравнению с традиционными представлениями о высотном расположении стоянок

Рис. 2. Позднепалеолитические стоянки, расположенные на разных гипсометрических уровнях, в бассейне верхнего Енисея.

1 – разрез на месте расположения стоянки Голубая I; 2 – памятник на второй надпойменной террасе (стоянка Гора Веселовская на р. Тубе); 3 – стоянка на высоких отметках (Куйбышево II на р. Джебаш); 4 – памятник на первой надпойменной террасе, пониженной до уровня высокой поймы (Ирба II на р. Тубе).

геолого-геоморфологических ситуациях. С одной стороны, зафиксированы памятники, связанные с покровными отложениями высоких гипсометрических уровней. Примером тому может служить обширная стоянка-мастерская Куйбышево II в бассейне верхнего Абакана. Культурные остатки залегали в маломощных покровных суглинках, перекрывавших кору выветривания на уровне 70–75 м (есть находки, приуроченные к отметкам 60–65 и 90 м; рис. 2, 3 ). На стоянке Кривой Чистобай I палеолитический культурный слой был обнаружен на 35–40-метровой террасе в сходных с Куйбышево II стратиграфических условиях [Зубков и др., 2019]. С другой стороны, открыты памятники палеолита на неожиданно низких гипсометрических отметках, соответствующих уровню высокой поймы. Такова стоянка Ирба II, где палеолитические остатки залегали в отложениях пониженной до уровня 3,5–4,0 м первой надпойменной террасы (рис. 2, 4 ) [Васильев и др., 2019].

Сартанское время в котловине: были ли катастрофы?

В последнее время дискуссии относительно характера позднего палеолита на верхнем Енисее приобрели неожиданное звучание. Речь идет об оригинальной версии неоднократного затопления Южно-Минусинской котловины в позднем плейстоцене в результате катастрофических прорывов вод Дархатского и Тод-жинского палеоозер, реконструируемых в области истоков Большого Енисея (Бий-Хема) в Туве и Монголии [Аржанникова и др., 2014; Komatsu et al., 2009]. При этом в качестве долин стока в Южно-Минусинской котловине рассматриваются остатки древнего русла Енисея. Еще со времен Д.А. Клеменца известно, что в среднем плейстоцене Енисей после выхода из горных теснин Западного Саяна протекал в северозападном направлении к современному руслу Абакана, а озерные понижения в Койбальской степи являются следами постепенного смещения Енисея к востоку [Зятькова, 1973, c. 48].

Красноярские археологи [Акимова, Харевич, Ста-сюк, 2020] связывают отсутствие следов палеолита в ряде долин Южно-Минусинской котловины с гипотетическим затоплением. Не будучи специалистом в области четвертичной геологии и палеогеографии, остановлюсь на некоторых моментах, противоречащих, на мой взгляд, данной гипотезе.

Прежде всего, катастрофические спуски большой массы воды должны были привести к размыву низких террас, особенно в горных условиях. Однако следы этих явлений в Саянском каньоне Енисея не отмечены. Стоит иметь в виду, что все низкие надпойменные террасы и поймы здесь сложены рых- лыми песчано-супесчаными отложениями и легко поддаются эрозии. В качестве примера приведу результаты обследования водохранилища Майнской ГЭС, предпринятого нами с В.С. Зубковым в 2013 г. по заданию института «Ленгидропроект». В связи с изменением уровня зеркала водохранилища нам было поручено обследовать ранее открытые здесь С.Н. Астаховым местонахождения неолита – бронзового века [1989]. К сожалению, даже следов памятников обнаружить не удалось; все низкие уровни были снесены рекой. Причина ясна – произошедшая в 2009 г. авария на Саяно-Шушенской ГЭС и последовавший за этим сброс огромной массы воды. Это был своего рода антропогенный аналог гипотетических природных катастроф плейстоцена.

В качестве доказательства затекания воды в долины притоков Енисея при катастрофическом прорыве авторами неоднократно воспроизводились фотографии разреза на р. Голубой [Аржанникова и др., 2014, рис. 5; Komatsu et al., 2009, fig. 9]. В реальности речь идет об обнажении тыльной присклоновой части второй надпойменной террасы, включавшей исследованную С.Н. Астаховым в 1972 г. стоянку Голубая I [1986, рис. 23] (рис. 2, 1 ). В настоящее время эта часть террасы разрушена эрозией. Остается непонятным, каким образом в толще отложений, сформировавшихся, по мнению исследователей, в результате «катастрофического потока», прекрасно сохранились остатки жилой площадки позднего палеолита с очагом в центре без каких-либо следов нарушений культурного слоя. Возраст данной толщи вряд ли может быть соотнесен с гипотетическим прорывом вод 17 тыс. л.н., поскольку для основного, третьего культурного слоя стоянки Голубая I была получена серия радиоуглеродных дат в интервале 13–12 тыс. л.н.

В целом разрезы многослойных стоянок района Майны рисуют картину непрерывного развития культуры в период от 19–18 до 10 тыс. л.н. В них отсутствуют следы размывов, резких перерывов в осадконакоплении, внедрения линз и прослоев более грубого материала [Васильев, 1996, с. 18–23, 107–112, 145– 149; Васильев и др., 2005].

Представление о том, что вся равнинная часть Южно-Минусинской котловины является «белым пятном» на карте распространения позднепалеолитических памятников [Акимова, Харевич, Стасюк, 2020, с. 4], не вполне корректно. Прежде всего, в долине среднего и нижнего течения Абакана, которая, по мнению исследователей [Аржанникова и др., 2014, рис. 4], покрывалась водой, известны стратифицированные памятники – Конгурэ, Улугбиль, Сосновое Озеро I [Абрамова, 1975; Лисицын, Худяков, 1997, с. 9–11, 14–16, 24–26; Лисицын, 2000, с. 94–101]. В центральной части Кой-бальской степи на местонахождении Смирновка обнаружены остатки культурного слоя, а в районе Ми- нусинска – стратифицированный памятник палеолита Быстрая II [Палеолит…, 1991, с. 61, 64].

С затоплением Минусинской котловины исследователи связывают отсутствие следов палеолита в долине р. Оя – правого притока Енисея [Акимова, Харевич, Стасюк, 2020, с. 5]. Этот факт известен еще со времен И.Т. Савенкова [1887]. Следует иметь в виду, что распределение позднепалеолитических стоянок в регионе носит выраженный асимметричный характер. На правобережье Енисея их значительно меньше. Многолетний опыт в проведении разведок показывает, что здесь даже в хорошо разработанных речных долинах с комплексом низких надпойменных террас позднечетвертичного возраста следы палеолитического человека порой отсутствуют. Примером могут быть долины среднего течения р. Ус (в пределах Усинской межгорной котловины) и ее левого притока р. Иджим. В долине р. Амыл при разведке по трассе будущей железной дороги Кызыл – Курагино на протяжении более 70 км было найдено всего одно разрушенное палеолитическое местонахождение (Ка-чулька), к тому же расположенное на самом нижнем отрезке течения реки, вблизи формирования Тубы при слиянии Амыла и Казыра [Васильев, 2020]. При этом отмечу, что речь идет о районе с обильными остатками позднечетвертичной фауны. Осмотр находок, хранящихся в краеведческих, заводских и школьных музеях поселков Курагино, Каратузское, Березовское, Большая Ирба и д. Верхний Кужебар, показал полное отсутствие следов воздействия древнего человека. Вероятно, подобная картина отражает незаселенность человеком территории в сартанское время, что может быть связано с близостью к районам развития оледенения в Восточном Саяне.

Заключение

К настоящему времени в ходе многолетних раскопок, прежде всего на памятниках майнской группы, накоплен материал, позволяющий охарактеризовать древние поселения и реконструировать образ жизни палеолитиче ских охотников-собирателей. Большая часть ме стонахождений представляет собой следы сезонных стоянок у открытой воды с разбросанными по площади очагами и скоплениями расщепленного камня, иногда остатками легких наземных жилищ. Основным источником каменного сырья служили близлежащие галечники, хотя зафиксированы случаи дальнего переноса изделий из высококачественных пород камня. Исключение составляет стоянка-мастерская Куйбышево II, приуроченная к коренным выходам жильного кварцита.

Что касается культурной принадлежности памятников, то подавляющее большинство позднепалео- литических комплексов региона относится к афон-товской культуре. Вместе с тем новейшие открытия существенно расширяют ареал кокоревской культуры в юго-западном (Кривой Чистобай I) и юго-восточном (Притубинск I) направлениях. Особняком стоит пластинчатая индустрия третьего культурного слоя стоянки Голубая I. Число вариантов позднепалеолитической культуры Енисея увеличивается, о чем свидетельствует открытие своеобразной индустрии с листовидными бифасами, представленной материалами стоянки Куйбышево II [Васильев, Зубков, 2021].

Несмотря на более чем столетнюю историю изучения древнекаменного века региона, бассейн верхнего Енисея исследован крайне неравномерно. Практически все известные стоянки относятся к позднеледни-ковью, сартанскому времени. В коллекциях с некоторых памятников (Означенное I, Ирба II) имеются редкие коррадированные артефакты, свидетельствующие о наличии в регионе более древних (вероятно, доверхнепалеолитичеcких) комплексов, но источники сбора подобного материала позднепалеолитическими обитателями стоянок неизвестны.

Столь же неясной остается судьба позднепалеолитического населения верхнего Енисея в голоцене. К числу основных нерешенных проблем археологии Минусинского края относится чрезвычайная редкость мезолитических находок, хотя естественно-научные данные не свидетельствуют о катастрофических изменениях природной среды на рубеже плейстоцена и голоцена.

Исследование проведено в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук РФ по теме «Древнейшие обитатели Севера Евразии: расселение человека в каменном веке, технологии производства» (FMZF-2022-0012).

Список литературы Поздний палеолит Южно-Минусинской котловины и ее горного окружения: итоги и проблемы

- Абрамова З.А. Находки каменного века в Абакано-Минусинской котловине // Археология Северной и Центральной Азии / отв. ред. А.П. Окладников, А.П. Деревянко. – Новосибирск: Наука. – 1975. – С. 21–30.

- Акимова Е.В., Харевич В.М., Стасюк И.В. Изучение позднепалеолитической стоянки Притубинск I в Южно-Минусинской котловине: к вопросу о вариабельности кокоревской культуры Среднего Енисея // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2020. – Т. 31. – С. 3–16.

- Аржанникова А.В., Аржанников С.Г., Акулова В.В., Данилова Ю.В., Данилов Б.С. О происхождении песчаных отложений в Южно-Минусинской котловине // Геология и геофизика. – 2014. – Т. 55, № 10. – С. 1495–1508.

- Астахов С.Н. Палеолит Тувы. – Новосибирск: Наука, 1986. – 174 с.

- Астахов С.Н. Новые памятники каменного века в северной части ущелья Енисея в Саянах // Изв. Сиб. отдния АН СССР. Сер.: История, филология, философия. – 1989. – Вып. 1. – С. 71–73.

- Васильев С.А. Поздний палеолит верхнего Енисея: По материалам многослойных стоянок района Майны. – СПб.: Петербург. востоковедение, 1996. – 223, [2] с. – (Archaeologica petropolitana; № 1).

- Васильев С.А. Расселение позднепалеолитического человека в Южно-Минусинской котловине и ее горном окружении // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре. – Самара: Самар. гос. пед. ун-т. – 2020. – Т. 1. – С. 19–20.

- Васильев С.А., Зубков В.С. Палеолитические местонахождения Хакасии: материалы к археологической карте // Древние культуры Монголии, Южной Сибири и Северного Китая / отв. ред. А.В. Поляков, М.Т. Кашуба, А.Д. Цыбиктаров, В.М. Лурье. – Абакан: ИИМК РАН, 2021. – С. 27–32.

- Васильев С.А., Поляков А.В., Амзараков П.Б., Рыжов Ю.В., Корнева Т.В., Сапелко Т.В., Барышников Г.Ф., Бурова Н.Д., Гиря Е.Ю., Ямских Г.Ю. Палеолитический человек в предгорьях Саян: стоянка Ирба 2 близ Курагино (Красноярский край) // Прошлое человечества в трудах петербургских археологов на рубеже тысячелетий: К 100-летию создания российской академической археологии / отв. ред. Ю.А. Виноградов, С.А. Васильев, К.Н. Степанова. – СПб.: Петербург. востоковедение, 2019. – С. 83–102.

- Васильев С.А., Ямских А.Ф., Ямских Г.Ю., Кузьмин Я.В., Джулл Т.А. Новые данные по хронологии и палеосреде многослойных стоянок Майнского района на Верхнем Енисее // Актуальные вопросы евразийского палеолитоведения / отв. ред. А.П. Деревянко, М.В. Шуньков. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – С. 25–35.

- Ефимцев Н.А. Четвертичное оледенение Западной Тувы и восточной части Горного Алтая. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 166 с. – (Тр. Геол. ин-та АН СССР; вып. 61).

- Зубков В.С., Васильев С.А., Бурова Н.Д., Махлаев М.Л., Ямских Г.Ю. Поздний палеолит Верхнего Абакана (Хакасия) // Stratum Plus. – 2019. – № 1. – С. 279–294.

- Зятькова Л.К. Новейшая тектоника Западного Саяна. – Новосибирск: Наука, 1973. – 175 с.

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. – СПб.: Петербург. востоковедение, 2000. – 232 с.

- Лисицын Н.Ф., Худяков Ю.С. Дюнные стоянки Хакасии (Койбальская степь). – СПб.: ИИМК РАН, 1997. – 76 с.

- Мацера А.В. Рельефообразующая роль оледенения Восточного Саяна // Геоморфология. – 1993. – № 3. – С. 84–92.

- Палеолит Енисея / З.А. Абрамова, С.Н. Астахов, С.А. Васильев, Н.М. Ермолова, Н.Ф. Лисицын. – Л.: Наука, 1991. – 158 с.

- Савенков И.Т. К разведочным материалам по археологии среднего течения Енисея // Изв. ВСОРГО. – 1887. – Т. XVII, № 3/4. – C. 26–101.

- Харевич В.М., Стасюк И.В., Акимова Е.В., Кукса Е.Н., Горельченкова О.А. Археологические исследования в долине реки Тубы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 165–168.

- Ямских А.Ф. Полицикловые речные террасы Южной Сибири // Стратиграфия и корреляция четвертичных отложений Азии и Тихоокеанского бассейна / отв. ред. Г.И. Худяков. – М.: Наука, 1991. – С. 130–138.

- Komatsu G., Arzhannikov S.G., Gillespie A.R., Burke R.M., Miyamoto H., Baker V.R. Quaternary paleolake formation and cataclysmic fl ooding along the upper Yenisei River // Geomorphology. – 2009. – Vol. 104. – P. 143–164.