Практика инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья: реалии компетентностного обеспечения

Автор: Кантор Виталий Зорахович, Проект Юлия Львовна, Кондракова Ирина Эдуардовна, Литовченко Ольга Валентиновна, Залаутдинова Светлана Евгеньевна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Модернизация образования

Статья в выпуске: 1 (110), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. На фоне масштабной институционализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и обусловленного этим повышением требований к его компетентностному обеспечению требует восполнения пробел, связанный с отсутствием эмпирических данных, которые характеризовали бы уровень сформированности инклюзивной компетентности педагогов различных категорий с позиций единства компетентностного подхода к их подготовке и профессиональной деятельности. Цель статьи - представить актуальные в данном контексте результаты исследования состояния компетентностного обеспечения практики инклюзивного образования в их соотнесенности с компетентностными моделями, заложенными в программы инклюзивно-ориентированной вузовской подготовки педагогических кадров. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 1 340 педагогов из инклюзивных образовательных организаций общего и дополнительного образования, не имеющих вузовской подготовки в области дефектологии. Диагностико-методической основой оценки уровня сформированности инклюзивных профессиональных компетенций педагога послужил авторский ситуационный профессиональный тест, объединявший тест-задачи на выявление готовности педагогов к реализации правильных профессиональных действий и решений в условиях инклюзии. Результаты исследования. Полученные результаты фиксируют дисбаланс в формировании ключевых компонентов профессиональных компетенций педагога инклюзивного образования. Наиболее выраженными у педагогов оказались инклюзивные компетенции при сопровождении ребенка с ограниченными возможностями здоровья в учебно-воспитательном процессе и организации для него индивидуального образовательного маршрута; наименее выражен знаниевый компонент инклюзивных профессиональных компетенций. Педагоги обнаружили более высокий уровень компетенций в работе с детьми с ментальными нарушениями, тогда как при работе с детьми, имеющими нарушения сенсорной и двигательной сферы, они чаще демонстрируют недостаточный уровень сформированности инклюзивных профессиональных компетенций. Обсуждение и заключение. Материалы исследования расширяют и углубляют научные представления о специфике компетентностного обеспечения инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в его дифференциации в зависимости от категорий педагогических работников. Полученные результаты могут быть востребованы при проектировании программ подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов инклюзивных образовательных организаций, а также в рамках экспресс-диагностики уровня сформированности инклюзивных компетенций педагога.

Профессиональная компетентность педагога, инклюзивное образование, инклюзивная компетентность, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, уровень сформированности инклюзивных компетенций, учитель, педагог дополнительного образования

Короткий адрес: https://sciup.org/147240178

IDR: 147240178 | УДК: 376.1 | DOI: 10.15507/1991-9468.110.027.202301.082-099

Текст научной статьи Практика инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья: реалии компетентностного обеспечения

Оригинальная статья

Современная парадигма профессиональной деятельности педагогов-практиков определяется компетентностным подходом, в соответствии с которым вопросы квалификации педагогических кадров рассматриваются в плоскости, задаваемой понятиями «компетенция» и «компетентность» [1], отражающими способность (умение) педагогического работника решать профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях этой деятельности, с опорой на знания, профессиональный и жизненный опыт, ценности и склонности1.

Профессиональная компетентность учителя предстает как высшая составляющая его личности [2] и выступает в качестве ведущего фактора успешности профессиональной деятельности в системе образования [3]. При этом профессиональная компетентность должна обсуждаться и рассматриваться не только в индивидуальном разрезе – на уровне отдельного педагога, но и на коллективном уровне [4].

Закономерно в данном контексте, что реалии компетентностного обеспечения школьной образовательной практики находятся в фокусе исследовательского внимания: обосновываются и апробируются модели и процедуры оценки профессиональной компетентности учителя [5], разрабатываются соответствующие методы и инструменты2 [6], определяется степень сформированности у учителей различных профессиональных компетенций - предметной и методической [7], диагностической [8] и др.

В последние десятилетия образовательный ландшафт претерпел значительные изменения, связанные с институционализацией инклюзии, которая в международных масштабах выступает как ведущий тренд образовательной политики [9–11].

Инклюзивное образование предполагает не просто допуск детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к обучению в существующих общеобразовательных школах и классах, а полную трансформацию всей системы образования, обеспечивающую доступность для таких детей учебной программы, методов, материалов, ассистивных технологий и др.3. Поэтому имплементация инклюзивного образования обусловливает особые, дополнительные, требования к профессиональной компетентности учителя. Педагог инклюзивной школы воплощает собой новый тип профессионализма в сфере образования [12].

В разработке проблематики профессиональной компетентности педагога инклюзивного образования отчетливо обнаруживаются две доминирующие линии. Первая связана с компетентностным моделированием в системе инклюзивно-ориентированной подготовки учителей [13], когда по результатам теоретического анализа строятся модели инклюзивной компетентности педагога, которые затем становятся основой вузовских образовательных программ уровня бакалавриата и магистратуры4 [14; 15].

Вторая линия предполагает диагностику сформированности инклюзивной компетентности у педагогов-практиков в рамках скрининговых исследований фронтального [16] или локального [17–19] масштаба либо в рамках поисково-констатирующих экспериментов с использованием самооце-ночных процедур [19; 20].

Однако эти исследовательские линии между собой не пересекаются, вследствие чего отсутствуют эмпирические данные, которые характеризовали бы уровень сфор-мированности инклюзивной компетентности педагогов в ее прямой соотнесенности с компетентностными моделями, заложенными в программы инклюзивно-ориентированной вузовской подготовки педагогических кадров. В итоге оказываются неправомерно отделенными друг от друга и не сведенными в одну теоретико-экспериментальную плоскость компетентностный подход к подготовке педагогов для системы инклюзивного образования и компетент-ностный подход к оценке их фактического профессионального статуса как субъектов инклюзивной образовательной практики.

На устранение этого противоречия и было направлено предпринятое эмпирическое исследование. Его цель заключалась в том, чтобы с позиций единства компетентностного подхода к подготовке и к профессиональной деятельности педагога инклюзивной образовательной организации изучить состояние компетентност-ного обеспечения практики инклюзивного образования детей с ОВЗ применительно к различным категориям педагогических работников.

Обзор литературы

Современная образовательная политика в отношении лиц с ОВЗ базируется на закрепленной в Конвенции ООН о правах инвалидов установке на обеспечение их инклюзивного образования на всех уровнях, причем особое значение в реализации данной установки придается тому, чтобы «инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному и бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах своего проживания» и при этом «получали внутри системы общего образования требуемую поддержку для облегчения их эффективного обучения» (ст. 24)5.

Имплементация инклюзивного образования детей с ОВЗ со всей очевидностью опосредуется качеством его кадрового обеспечения в компетентностном аспекте, поскольку, как справедливо отмечают Л. Кюль-кер и К. Греш, «компетентность учителей считается важным условием успеха школьной инклюзивности и, в то же время, к учителям предъявляются новые требования» [21, p. 56].

Данные компетентностные требования воплощаются в запросе практики инклюзивного образования детей с ОВЗ на комплекс соответствующих профессиональных компетенций педагога: «Развитие инклюзивных школ, – указывает Г. Рикен, – идет рука об руку с дальнейшим развитием специально-педагогических задач и необходимых компетенций» [22, p. 187].

Однако проблема состоит в том, что теоретико-экспериментальные представления о номенклатуре профессиональных компетенций, которыми должен обладать педагог, работающий в условиях инклюзии, различны. Так, по результатам исследования, проведенного Т. Майоко, ключевые компетенции, необходимые учителям для реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ, связаны со скринингом и оценкой, дифференциацией обучения, управлением классом и поведением, а также сотрудничеством [23].

Между тем, по материалам поисково-кон-статирующего эксперимента, осуществленного под руководством А. Б. Куйини, в качестве наиболее значимых для практики инклюзивного образования детей с ОВЗ выступают так называемые адаптивные компетенции учителя, предполагающие соответствующую постановку целей учебной программы, изменение содержания обучения и использование различных стилей обучения [24].

Особую важность компетенций учителя инклюзивного класса, требующихся для адаптации учебной программы с учетом потребностей и возможностей каждого ребенка, отмечают в контексте своего исследования Ф. Могоня и А. М. Попеску, но с ними они сопоставляют компетенции, необходимые для разработки индивидуального плана вмешательства в зависимости от типа имеющегося у ребенка дефицита [25].

В свою очередь, испанские исследователи считают, что в основе успешности деятельности учителя в условиях инклюзии лежат следующие четыре фундаментальные компетенции: ценить разнообразие учащихся, поддерживать всех учащихся, работать в команде и развивать свои профессиональные и личностные качества [26].

Однако У. М. Абба и А. М. Рашид в исследовательском контексте фокусируются на пяти иных компетенциях учителя – методологической компетентности, мотивационной компетентности, компетентности в использовании материала, компетентности в учебном процессе и оценочной компетентности, полагая именно их детерминантами эффективного внедрения инклюзивного образования [27].

Российские ученые применительно к диагностике уровня развития инклюзивной компетентности учителей строят исследовательский аппарат на представлении о том, что данная компетентность определяется в функциональном плане комплексом таких операционных компетенций, как диагностическая, прогностическая, конструктивная, организационная, коммуникативная, технологическая, коррекционная и исследовательская [28]. Тем самым отсутствует единая компетентностная парадигма, которая бы могла быть положена в основу оценки качества компетентностного обеспечения инклюзивной образовательной практики. При этом очевидно, что подобная парадигма может быть сформирована только с учетом компетентностного контекста программ профессиональной подготовки педагогов, так как, с одной стороны, инклюзивная компетентность учителя выступает в настоящее время как перспектива педагогического образования в целом [29], причем формирование данной компетентности в идеале следует начинать именно в ходе обучения будущего педагога, т. е. до осуществления реальной практики инклюзивного образования [30], а с другой – именно с дефицитом регулярной подготовки связаны трудности, с которыми сталкиваются уже действующие учителя в условиях инклюзии [31; 32].

Данный пробел в существенной степени восполняют результаты специально проведенного многоаспектного анализа корпуса программ вузовской подготовки педагогов [33], верифицированные на основе экспертных оценок ключевых акторов инклюзивной образовательной практики – преподавателей вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров, педагогов общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ, а также родителей детей с ОВЗ [34; 35].

Согласно этим результатам интегральными инклюзивными компетенциями педагога (инклюзивными метакомпетенциями), своей совокупностью определяющими его инклюзивную компетентность, выступают:

-

– готовность к организации инклюзивного образовательного процесса в целом;

-

– готовность к организации индивидуально-ориентированного образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ;

-

– готовность к индивидуальной/кол-лективной поддержке обучающихся с ОВЗ;

-

– готовность к организации психолого-педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ;

– содержательные/инструментальные знания, касающиеся работы с обучающимися с ОВЗ [33].

Данная система эмпирически фундированных представлений может служить исходной базой оценки качества компетент-ностного обеспечения практики инклюзивного образования детей с ОВЗ.

Материалы и методы

Выборку исследования составили 1 340 педагогических работников в возрасте от 20 до 75 лет (63 мужчины и 1 277 женщин), не имеющих вузовской подготовки в области дефектологии. Средний возраст участников исследования составил 45,84 лет ± 11,77 лет. В число испытуемых вошли 534 учителя начальной и 688 учителей средней школы, а также 118 педагогов, занятых в сфере дополнительного образования детей с ОВЗ. Большая часть педагогов (51,79 %) имели профессиональный стаж свыше 20 лет. Доля молодых педагогов в общей выборке составила 16,64 %.

Все респонденты были проинформированы о цели исследования и выразили добровольное согласие участвовать в нем.

Диагностико-методической основой оценки уровня сформированности инклюзивных профессиональных компетенций педагога послужил авторский ситуационный профессиональный тест, объединивший давно зарекомендовавшие себя диагностические инструменты – тест и ситуационную задачу, но не в классическом виде, когда каждый инструмент применяется отдельно, а в виде тест-задачи на выявление готовности педагогов к реализации правильных профессиональных действий и решений в условиях инклюзии. Тест включал в себя 25 ситуационных тест-задач, содержательно соотнесенных с номенклатурой интегральных инклюзивных компетенций педагога и позволявших выявить уровень сформированности каждой из пяти этих компетенций с опорой на индикаторы, отражающие особенности педагогического взаимодействия с ребенком с ОВЗ в достижении требуемых образовательных результатов, лежащих в плоскости собственно учебной деятельности, когнитивного и личностного развития, социальной интеграции, эффективного взаимодействия с высокотехнологичной жизненной средой и др. В исследовании применялись три параллельные формы теста – для учителей начальной и средней школы, а также для педагогов дополнительного образования. Результаты выполнения теста оценивались с помощью семи измерительных шкал сформированности компетенций педагога [34]:

-

- в организации инклюзивного образовательного процесса с участием обучающихся с ОВЗ (организация процесса);

-

- в организации индивидуально-ориентированного маршрута обучающегося с ОВЗ (организация ИОМ);

-

– в сопровождении обучающихся с ОВЗ и оказании им индивидуальной или коллективной поддержки (сопровождение);

-

- в организации психолого-педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ (поддержка);

-

- в работе с обучающимися с нарушениями сенсорной и двигательной сферы;

-

- в работе с обучающимися с ментальными нарушениями;

-

- шкалы сформированности содержательных и инструментальных знаний

педагога, касающихся работы с обучающимися с ОВЗ (знания).

За каждое правильное решение тест-за-дачи (верный ответ) респонденту начислялся 1 балл.

Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с использованием мер центральной тенденции, сравнительного анализа с применением критерия х2 Пирсона, корреляционного анализа с применением коэффициента корреляции Спирмена. Нормальность распределения оценивалась с помощью критериев Шапиро – Уилка ( W = 0,975; p < 0,0001) и Колмогорова – Смирнова с коррекцией значимости Лильефорса ( D = 0,094; p < 0,0001). Все статистические расчеты выполнены с помощью программы Statistica 8.0.

Результаты исследования

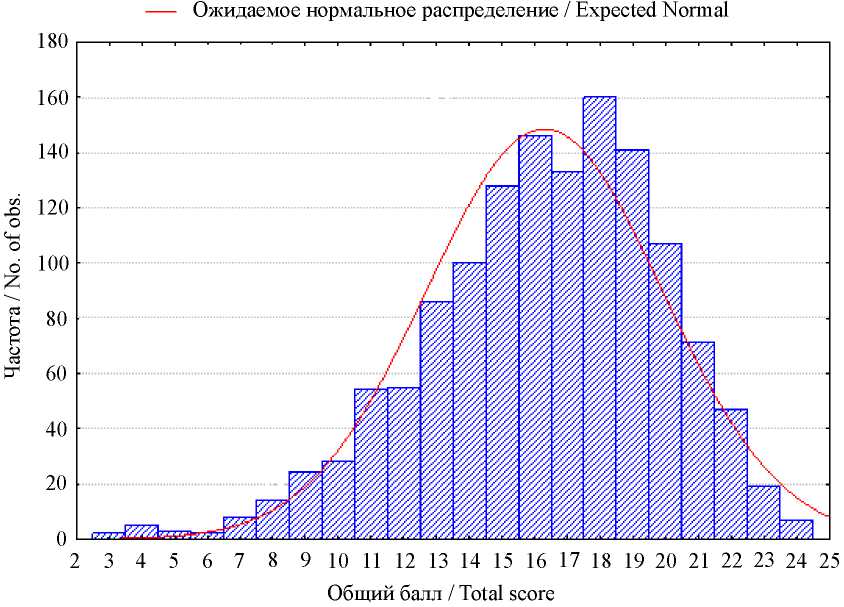

Статистический анализ распределения оценок по итогам выполнения теста демонстрирует наибольшую частоту результатов, балльный эквивалент которых составляет от 15 до 20. Количество правильных ответов колебалось в пределах от 3 до 24, среднее значение равно 16,29, медианное значение – 17, мода – 18 (рис. 1). В целом распределение оценок выполнения тестов носит скорее ассиметричный характер, со смещением к краю более высоких значений, что подтверждается и отвержением гипотезы о нормальном распределении результатов теста ( W = 0,975, p < 0,0001; D = 0,094, p < 0,0001).

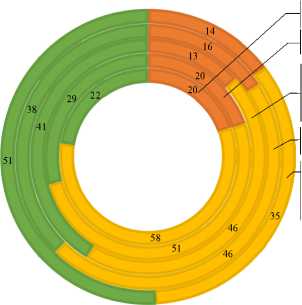

Анализ результатов свидетельствует о том, что интегральные инклюзивные компетенции сформированы у педагогов в различной степени (рис. 2). Наиболее высокий уровень сформированности компетенций педагогов обнаруживается в области организации индивидуально-ориентированного образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ (уровни: высокий – 50,82 %, средний – 34,59 %, низкий – 14,59 %). Несколько ниже, но в достаточной степени сформированы компетенции педагогов и в организации инклюзивного образовательного процесса в целом (уровни: высокий – 41,25 %; средний – 45,39 %, низкий – 13,36 %).

Р и с. 1. Гистограмма распределения количества правильных ответов на тест-задачи по выборке в целом

F i g. 1. Histogram of the distribution of the number of correct answers for test tasks for the whole sampling

Источник : здесь и далее в статье все рисунки и таблица составлены авторами.

Source : Hereinafter in this article all figures and table were made by the authors.

У большинства из них частично или в полной мере сформированы инклюзивные компетенции, связанные с пониманием требований ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, касающихся содержания и организации образовательного процесса, представлениями о структурно-содержательных характеристиках адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, знанием специфики реализации совместного обучения и воспитания таких детей с их нормально развивающимися сверстниками.

Более трети педагогов демонстрируют успешность в решении задач, требующих от них умений в выявлении адресной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями и оказании такой помощи во взаимодействии с другими специалистами, семьей обучающегося (уровни: высокий – 37,66 %, средний – 46,62 %, низкий – 15,72 %). Педагоги обнаруживают средний уровень понимания ситуаций, предполагающих либо самостоятельную разработку индивидуализированных учебных материалов по предмету с учетом особенностей обучающихся, специфики их образовательных потребностей, проектирование и реализацию занятий с ними в индивидуальном и групповом форматах либо привлечение к организации учебной деятельности детей с ОВЗ необходимых специалистов и совместную работу с ними.

В наименьшей степени сформированы инклюзивные компетенции преподавателей, связанные с психолого-педагогической поддержкой детей с ОВЗ (уровни: высокий – 29,32 %, средний – 50,99 %, низкий - 19,69 %) и комплексом содержательных и инструментальных знаний об особенностях психического и возрастного развития, характере учебной деятельности таких детей (уровни: высокий – 22,53 %, средний - 57,87 %, низкий - 19,60 %). Обнаруживается недостаточность понимания педагогами особенностей ребенка с ОВЗ, его семейного окружения, а также знаний специализированных инструментов работы с таким ребенком. При этом преподаватели проявляют более высокий уровень компетенций в работе с детьми с ментальными нарушениями (уровни: высокий – 40,04 %, средний – 45,53 %, низкий – 14,43 %), тогда как при работе с детьми, имеющими нарушения сенсорной и двигательной сферы, педагоги чаще испытывают затруднения и демонстрируют недостаточный уровень сформированности профессиональных компетенций (уровни: высокий – 28,98 %, средний – 48,21 %, низкий – 22,81 %).

Низкий / Low Средний / Middle

Знания / Knowledge Поддержка /

Support

Организация процесса /

Organization of the process

Сопровождение / Accompaniment

Организация ИОМ /

Organization of ILR

Ментальные нарушения / Mental dissabilities

Нарушения сенсорной и двигательной сферы / Sensory or motor disabilities

Низкий / Low Средний / Middle Высокий / High

Высокий / High

Р и с. 2. Процентное соотношение уровней сформированности интегральных инклюзивных компетенций по общей выборке педагогов

F i g. 2. The percentage ratio of the levels of formation of integral inclusive competencies in the whole sampling of teachers

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что все показатели сформированности инклюзивных компетенций педагогов образовали прочные взаимосвязи (0,19 ≤ r ≤ 0,72). Обнаруживаются и связи показателей сформированности инклюзивных компетенций учителей со стажем педагогической деятельности и опытом работы в условиях инклюзии.

Так, педагоги с большим профессиональным стажем в большей степени проявляют компетенции в области организации психолого-педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ ( r = 0,05, p = 0,049), но в то же время менее компетентны в организации инклюзивного образовательного процесса с участием обучающихся с ОВЗ ( r = –0,07, p = 0,01). Опыт работы в условиях инклюзии образовал прямые связи практически со всеми показателями сформированности инклюзивных компетенций (0,07 < r < 0,14), кроме компетенций в работе с детьми с ментальными нарушениями.

Анализ результатов выполнения тестовых заданий показал, что успешность решения ситуационных задач опосредуется характером деятельности педагогов (таблица). В частности, среди учителей начальной школы обнаруживается наибольшая доля тех педагогов, у кого инклюзивные профессиональные компетенции не сформированы в области знаний об особенностях психофизиологического и возрастного развития детей с ОВЗ, специфике их образовательных потребностей и организации инклюзивного образовательного процесса. Наиболее фундированная знаниями готовность к работе с детьми с ОВЗ проявляется у учителей средней школы. Кроме того, среди учителей средней школы наибольшим оказывается и удельный вес тех, кто обладает сформированными профессиональными компетенциями не только в сфере знаний, но и применительно ко всем другим категориям интегральных инклюзивных компетенций за исключением тех, которые связаны с организацией индивидуально-ориентированного образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ. В разрезе этой категории интегральных инклюзивных компетенций наибольшую готовность к работе с детьми с ОВЗ демонстрируют учителя начальной школы. У педагогов же дополнительного образования интегральные инклюзивные компетенции в наибольшей степени сформированы в области организации инклюзивного образовательного процесса, а в наименьшей степени – в области сопровождения обучающихся с ОВЗ и индивидуальной или совместной с другими специалистами поддержки их учебной и досуговой деятельности.

Т а б л и ц а. Частотное распределение уровней сформированности интегральных инклюзивных компетенций в исследуемых группах педагогов

T a b l e. Frequency distribution of the levels of formation of integral inclusive competencies in the studied groups of teachers

|

Шкала / Scale |

Уровни сформированности / Level of formedness, % |

c |

p |

||

|

Низкий / Low |

Средний / Middle |

Высокий / High |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

Организация процесса / 114,40 0,0000

Organization of the process

|

Окончание таблицы / End of table |

||||

|

1 |

2 1 |

3 |

4 |

56 |

|

Компетенции в работе с детьм с нарушениями сенсорной и двигательной сферы / Competences in working with children with sensory or motor disabilities |

62,85 0,00000 |

|||

|

– учителя начальной школы / primary school teachers |

23,97 |

54,49 |

21,54 |

|

|

– учителя средней школы / secondary school teachers |

13,95 |

46,08 |

39,97 |

|

|

– педагоги дополнительного образования / additional education teachers |

30,51 |

44,07 |

25,42 |

|

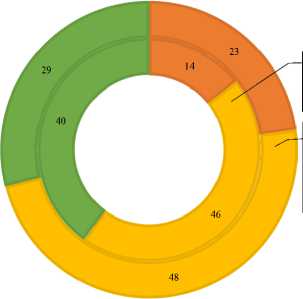

Что же касается частотного распределения уровней сформированности инклюзивных компетенций педагогов в нозологическом их измерении, то в работе с детьми с ментальными нарушениями наибольшие трудности испытывают педагоги дополнительного образования. Среди них чаще всего встречаются те, у кого не сформированы профессиональные компетенции в данной сфере, наименьшую долю составляют педагоги, которые, напротив, имеют необходимые компетенции применительно к работе с детьми с ментальными нарушениями.

Максимальный удельный вес педагогов, обладающих сформированными инклюзивными профессиональными компетенциями для работы с детьми с ментальными нарушениями, обнаруживается среди учителей начальной школы. Учителя средней школы чаще всего характеризуются частичной сформированностью соответствующих компетенций.

В частотном распределении уровней сформированности у педагогов инклюзивных профессиональных компетенций применительно к работе с детьми с нарушениями сенсорной и двигательной сферы также обнаруживаются достоверные различия. Наибольшая доля педагогов, обладающих сформированными компетенциями, обнаруживается среди учителей средней школы, тогда как учителя начальной школы чаще оказываются среди тех, у кого инклюзивные профессиональные компетенции для работы с детьми с нарушениями сенсорной и двигательной сферы либо сформированы частично, либо и вовсе не сформированы. В то же время, хотя среди педагогов дополнительного образования и обнаруживается бóльшая (в сравнении с учителями начальной школы) доля тех, у кого сформированы инклюзивные компетенции применительно к работе с детьми с нарушениями сенсорной и двигательной сферы, общий удельный вес тех, кто готов работать с детьми данной категории, здесь ниже, чем удельный вес тех, кто готов работать с детьми с ментальными нарушениями. Вместе с тем и в плане работы с детьми с нарушениями сенсорной и двигательной сферы педагоги дополнительного образования чаще оказываются среди тех, у кого не сформированы необходимые инклюзивные компетенции.

Обсуждение и заключение

Развитие системы образования детей с ОВЗ в соответствии с принципом «от равных прав к равным возможностям, от специальной школы к инклюзии» [36, с. 8] закономерно актуализировало вопросы ком-петентностного обеспечения инклюзивной образовательной практики.

Проведенное эмпирическое исследование предполагало оценку текущего состояния компетентностного обеспечения инклюзивного образования детей с ОВЗ в аспекте сформированности у педагогов системы общего и дополнительного образования интегральных инклюзивных компетенций. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в целом наиболее благополучной оказывается ситуация в плане сформированности у педагогов профессиональных компетенций в области организации собственно образовательного процесса в инклюзивном формате и построения индивидуально-ориентированного образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ. Большинство педагогов успешно справляются с ситуационными тест-зада-ниями, в рамках которых необходимо проявлять готовность и способность к организации образовательного процесса с учетом особенностей обучающегося с ОВЗ и специфики его образовательных потребностей, обеспечивая благоприятные условия для его учебной и досуговой деятельности. Педагоги, тем самым, обладают компетенциями, необходимыми для включения детей с ОВЗ в образовательный процесс наряду с другими обучающимися, имеют представления о специфике требуемых образовательных результатов для таких детей, умеют осуществлять отбор необходимого содержания, методов и средств обучения и воспитания детей с ОВЗ.

Во многом этому могло способствовать то, что внедрение инклюзии в образовательную практику поддерживалось значительным числом нормативных и инструктивно-методических документов, предлагающих алгоритмы и некие типовые решения, касающиеся реализации образовательного процесса в условиях инклюзии.

Однако в подобной ситуации совсем не купируются отчетливо обнаруживающиеся зоны риска, определяемые редуцированностью знаниевого компонента инклюзивных компетенций педагогов, что проявляется в недостаточном понимании ими особенностей ребенка с ОВЗ, специфики его семейного окружения, ограниченности представлений о специализированных инструментах педагогической работы с таким ребенком. Такого рода дефициты, предположительно, становятся причиной недостаточного владения педагогами способами организации психолого-педагогической поддержки образования обучающихся с ОВЗ, построения психологически безопасного и комфортного инклюзивного образовательного пространства. Полученные данные корреспондируют с материалами предыдущих зарубежных [37–39] и российских [39; 40] исследований, фиксировавших дефицитар-ность знаний педагогов как о самих детях с особыми образовательными потребностями, так и об эффективных технологиях их обучения. С этой точки зрения наличие больших затруднений в работе с детьми с нарушениями сенсорной и двигательной сферы, обнаружившихся в ходе исследования, может быть связано с тем, что применительно к таким учащимся требуется использование не только специальных собственно педагогических технологий, но и специализированного оборудования, выравнивающего доступ к образованию. В российском школьном образовании накоплен значительный опыт инклюзии детей с ментальными нарушениями, тогда как дети с нарушениями сенсорной и двигательной сферы только относительно недавно стали обучаться в инклюзивных образовательных организациях6.

Результаты исследования показывают, что опыт работы в условиях инклюзии является значимым фактором в закреплении компетентностного потенциала педагога в работе с детьми с ОВЗ, причем сходными констатациями ознаменовались и другие исследования [41; 42]. В целом полученные данные свидетельствуют о том, что при наличии у педагогов мотивационно-ценностных установок и готовности к инклюзивному образованию, принятию ребенка с ОВЗ, они, тем не менее, испытывают явный дефицит профессиональных знаний, позволяющих эффективно осуществлять обучение такого ребенка.

Кроме того, обнаружены различия и в уровне сформированности инклюзивных компетенций у педагогических работников разных категорий.

Наибольшую готовность к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии демонстрируют учителя средней школы. При этом они характеризуются сходным уровнем сформи-рованности инклюзивных профессиональных компетенций применительно к работе с детьми с ментальными нарушениями и с нарушениями сенсорной и двигательной сферы. Педагоги данной категории также проявляют достаточный уровень сформиро-ванности инклюзивных профессиональных компетенций для принятия решений в сфере организации учебно-воспитательного процесса обучающихся с ОВЗ, создания для них комфортного и психологически безопасного инклюзивного образовательного пространства. Вместе с тем учителям средней школы присущ дефицит знаний в области нормативного обеспечения инклюзивного образовательного процесса, а также большая в сравнении с педагогами других категорий автономность в сопровождении обучающегося с ОВЗ.

Учителя начальной школы характеризуются наиболее высоким уровнем сформи-рованности инклюзивных профессиональных компетенций применительно к работе с детьми с ментальными нарушениями, но в меньшей степени могут проявлять их при работе с детьми с нарушениями сенсорной и двигательной сферы. Педагоги этой категории лучше справляются с профессиональными задачами, требующими индивидуального подхода к ребенку с ОВЗ, учета особенностей его психического и возрастного развития, понимания особенностей его образовательных потребностей. В то же время учителей начальной школы характеризует недостаток знания нормативного обеспечения инклюзивного образовательного процесса.

Наименее выражен инклюзивный ком-петентностный потенциал применительно к работе с детьми с ОВЗ у педагогов дополнительного образования. Наиболее успешно они справляются с профессиональными задачами, требующими от них сформированности инклюзивных компетенций в области интеграции учеников с ОВЗ в детский коллектив, выстраивания конструктивных коммуникативных взаимодействий между всеми участниками инклюзивного образовательного процесса. Как и учителя других категорий, педагоги дополнительного образования испытывают недостаток знаний в области нормативного обеспечения инклюзивного образовательного процесса, хотя и понимают его основные принципы и идеи. Кроме того, наряду с нехваткой инструментального знания, у педагогов дополнительного образования обнаруживается дефицитарность понимания специфики образовательных потребностей, характера психического и возрастного развития детей с ОВЗ.

Проведенное исследование имеет некоторые ограничения. Во-первых, зафиксированные в нем тенденции, касающиеся взаимосвязей профессионально-биографических и социально-демографических характеристик педагогов и уровня сформи-рованности их инклюзивных компетенций, требуют расширенного изучения с учетом неоднозначных результатов других исследований сходной направленности [17; 18; 21].

Во-вторых, применение тестовой процедуры, позволив установить наличный уровень сформированности инклюзивных компетенций педагогов, не дало возможности определить психолого-педагогические предпосылки их становления. Дальнейшее же комплексное исследование организационных, психолого-педагогических и личностных факторов формирования инклюзивных компетенций продвинет к более глубокому пониманию специфики данного процесса, что создаст основу оптимизации подготовки педагогов к реализации инклюзивного образования. Вместе с тем уже имеющиеся результаты позволяют выявить дисбаланс в формировании ключевых компонентов профессиональных компетенций педагога инклюзивного образования. Продемонстрированные результаты представляют интерес для широкого круга пользователей, включая образовательные организации, проектирующие и реализующие программы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также администрации и педагогические коллективы образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивный образовательный процесс, причем в адресуемых им программах дополнительного профессионального образования содержательный акцент должен делаться прежде всего на знаниевом компоненте инклюзивных компетенций. Материалы исследования могут быть востребованы и в рамках экспресс-диагностики уровня сформированности инклюзивных компетенций педагога.

Список литературы Практика инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья: реалии компетентностного обеспечения

- Потехина Н. В., Жеребятникова Г. В. Компетентностный подход в профессиональной подготовке будущих учителей // Проблемы современного педагогического образования. 2020. Вып. 67, ч. 2. С. 147-150. URL: https://gpa.cfuv.ru/attachments/article/4601/Выпуск%2067%20часть%202,%202020%20год.pdf (дата обращения: 03.10.2021).

- Umrzokova G., Pardaeva Sh. Developing Teachers' Professional Competence and Critical Thinking Is a Key Factor of Increasing the Quality of Education // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. 2020. Vol. 2020, issue 2. P. 66-75.

- Родиков А. С. Компетентность как ведущий фактор успешности профессиональной деятельности в системе образования // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. Т. 7, № 8. С. 142-148. doi: https://doi.org/10.17748/2075-9908-2015-7-8-142-148

- Antera S. Professional Competence of Vocational Teachers: A Conceptual Review // Vocations and Learning. 2021. Vol. 14. P. 459-479. doi: https://doi.org/10.1007/s12186-021-09271-7

- Модель уровневой оценки профессиональной компетентности учителя / С. А. Писарева [и др.] // Science for Education Today. 2019. Vol. 9, issue 3. С. 151-168. doi: http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.1903.09

- Pieper C., Kottmann B., Miller S. Professionelle Kompetenzwahrnehmung von Lehramtsstudierenden in Praxisphasen: Zusammenstellung eines Erhebungsinstruments mit den Schwerpunkten auf diagnostischen und didaktischen Kompetenzen sowie dem Umgang mit Heterogenität // Herausforderung Lehrer*innenbildung - Zeitschrift Zur Konzeption, Gestaltung Und Diskussion. 2020. Bd. 3, nr. 1. P. 184-200. doi: https://doi.org/10.4119/hlz-3201

- Диагностика предметной и методической компетенций педагогов / Т. А. Жданко [и др.] // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. doi: https://doi.org/10.17513/spno.30576

- Heusinger von Waldegge K., Hößle C. Eine empirische Untersuchung zur diagnostischen Kompetenz von Lehrkräften // Erkenntnisweg Biologiedidaktik. 2010. Bd. 9. P. 151-164. URL: https://www.bcp.fu-berlin.de/ biologie/arbeitsgruppen/didaktik/Erkenntnisweg/2010/Heusinger_2010_2-10.pdf (дата обращения: 25.08.2021).

- Aladini A. Inclusive Education from the Teachers' Perspectives in Palestine // Creative Education. 2020. Vol. 11, no. 11. P. 2443-2457. doi: https://doi.org/10.4236/ce.2020.1111179

- Ydo Y. Inclusive Education: Global Priority, Collective Responsibility // Prospects. 2020. Vol. 49. P. 97-101. doi: https://doi.org/10.1007/s11125-020-09520-y

- Okech J. B., Yuwono I., Abdu W. J. Implementation of Inclusive Education Practices for Children with Disabilities and Other Special Needs in Uganda // Journal of Education and e-Learning Research. 2021. Vol. 8, no. 1. P. 97-102. doi: https://doi.org/10.20448/journal.509.2021.81.97.102

- Алехина С. В. Педагог инклюзивной школы. Новый тип профессионализма // Образование в Кировской области. 2015. № 1 (33). С. 13-20. EDN: VUWYST

- Filipiak A. Kompetenzmodellierung in inklusionsorientierter Lehrer*Innenbildung. Konstruktion eines kompetenzorientierten Lehrkonzepts zur Entwicklung und Förderung (multiprofessioneller) Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft bei Lehramtsstudierenden // QfI -- Qualifizierung für Inklusion. 2020. Bd. 2, nr. 1. doi: https:// doi.org/10.21248/qfi.21

- Kompetenzen für inclusive Bildung - Konsequenzen für die Lehrerbildung / A. Holzinger [et al.] // Nationaler Bildungsbericht Österreich. 2018. Vol. 2. P. 63-98. doi: https://doi.org/10.17888/nbb2018-2-2

- Горюнова Л. В. Модель формирования инклюзивной компетентности педагога в процессе его профессиональной подготовки // Гуманитарные науки. 2018. № 2 (42). С. 57-63. URL: https://gpa.cfuv.ru/ attachments/article/3845/2018%20№2%2010%20Л.%20В.%20Горюнова.pdf (дата обращения: 03.09.2022).

- Назаренко М. М., Лыткина А. В. Оценка инклюзивной составляющей профессиональной компетентности учителя // Казанский педагогический журнал. 2016. Т. 119, № 6. С. 34-39. URL: https://kp-journal. ru/wp-content/uploads/2017/02/Казанский-педагогический-№62016.pdf (дата обращения: 24.08.2021).

- Durdukoca §. F. Reviewing of Teachers' Professional Competencies for Inclusive Education // International Education Studies. 2021. Vol. 14, no. 10. doi: https://doi.org/10.5539/ies.v14n10p1

- Deniz S., Ilik S. S. The Professional Competence of Teachers in Inclusive Practice and their Advice for Prospective Teachers // Asian Journal of Contemporary Education. 2021. Vol. 5, no. 2. P. 57-74. doi: https://doi. org/10.18488/journal.137.2021.52.57.74

- Aldabas R. Special Education Teachers' Perceptions of Their Preparedness to Teach Students with Severe Disabilities in Inclusive Classrooms: A Saudi Arabian Perspective // SAGE Open. 2020. Vol. 10, issue 3. doi: https:// doi.org/10.1177/2158244020950657

- Spanish Physical Education Teachers' Perceptions about Their Preparation for Inclusive Education / J. Rojo-Ramos [et al.] // Children. 2022. Vol. 9, issue 1. doi: https://doi.org/10.3390/children9010108

- Külker L., Gresch C. Kompetenz zum inklusiven Unterrichten von allgemeinpädagogischen Grundschullehrkräften: Zusammenhänge zu berufsbiografischen Merkmalen und dem schulischen Kontext // Empirische Sonderpädagogik. 2021. Bd. 13, nr. 1. S. 56-74. doi: https://doi.org/10.25656/01:23571

- Ricken G. Kompetent sein für Inklusive Schulen heißt auch Diagnostizieren lernen // Inklusive Bildung und gesellschaftliche Exklusion. Zusammenhänge - Widersprüche - Konsequenzen ; M. Gercke, S. Opalinski, T. Thonagel (eds.). Springer VS, Wiesbaden, 2017. P. 187-199. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-658-17084-4_12

- Majoko T. Teacher Key Competencies for Inclusive Education: Tapping Pragmatic Realities of Zimbabwean Special Needs Education Teachers // SAGE Open. 2019. Vol. 9, issue 1. doi: https://doi.org/10.1177/2158244018823455

- Botswana Teachers: Competencies Perceived as Important for Inclusive Education / A. B. Kuyini [et al.] // International Journal of Inclusive Education. 2021. doi: https://doi.org/10.1080/13603116.2021.1988156 (in press)

- Mogonea F., Popescu A. M. The Roles and Competencies of a Teacher in an Inclusive Class // Education Facing Contemporary World Issues: Proceedings of the 8th International Conference Edu World 2018 "Education Facing Contemporary World Issues" (09-10 November 2018, Pilesti, Romania) ; ed by. E. Soare, C. Langa (eds.) 2019. P. 498-507. doi: https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.08.03.59

- Arvelo-Rosales C. N., Alegre de la Rosa O. M., Guzman-Rosquete R. Initial Training of Primary School Teachers: Development of Competencies for Inclusion and Attention to Diversity // Education Sciences. 2021. Vol. 11. issue 8. doi: https://doi.org/10.3390/educsci11080413

- Abba U. M., Rashid A. M. Teachers' Competency Requirement for Implementation of Inclusive Education in Nigeria // Universal Journal of Educational Research. 2020. Vol. 8, no. 3C. P. 60-69. doi: https://doi. org/10.13189/ujer.2020.081607

- Романовская И. А., Хафизуллина И. Н. Развитие инклюзивной компетентности учителя в процессе повышения квалификации // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=14333 (дата обращения: 04.09.2022).

- Инденбаум Е. Л. Инклюзивная компетентность как перспектива современного педагогического образования // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 452. С. 194-204. doi: https://doi. org/10.17223/15617793/452/24

- Бородина О. С. Формирование инклюзивной компетентности будущего учителя основ здоровья // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2014. № 1 (13). С. 75-79. URL: http://www.prof-obr42.ru/Archives/1(13)2014.pdf (дата обращения: 29.08.2021).

- Bukvic Z. Teachers Competency for Inclusive Education // European Journal of Social and Behavioural Sciences. 2014. Vol. 11, issue 4. P. 407-412. doi: https://doi.org/10.15405/ejsbs.141

- Teacher's Pedagogy Competence and Challenges in Implementing Inclusive Learning in Slow Learner / M. Mumpuniarti [et al.] // Jurnal Cakrawala Pendidikan. 2020. Vol. 39, no. 1. Р. 217-229. doi: https://doi. org/10.21831/cp.v39i1.28807

- Педагог инклюзивной образовательной организации: компетентностная модель в контексте вузовских программ профессиональной подготовки / В. З. Кантор [и др.] // Образование и саморазвитие. 2021. Т. 16, № 3. С. 289-309. URL: https://eandsdjournal.kpfu.ru/ru/wp-content/uploads/sites/3/2021/10/ESD68-24.pdf (дата обращения: 20.08.2022).

- Инклюзивные профессиональные компетенции: оценочная парадигма педагогического сообщества / B. З. Кантор [и др.] // Клиническая и специальная психология. 2021. Т. 10, № 3. С. 106-125. doi: https://doi. org/10.17759/cpse.2021100307

- Кантор В. З., Проект Ю. Л. Инклюзивные профессиональные компетенции педагога в оценках родителей детей с ограниченными возможностями здоровья // Перспективы науки и образования. 2022. Т. 55, № 1. С. 377-392. doi: https://doi.org/10.32744/pse.2022.L24

- Малофеев Н. Н. От равных прав к равным возможностям, от специальной школы к инклюзии // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2018. № 190. C. 8-15. URL: https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/190/malofeev_190_8_15.pdf (дата обращения: 25.08.2021).

- Kahn S., Lewis A. R. Survey on Teaching Science to K-12 Students with Disabilities: Teacher Preparedness and Attitudes // Journal of Science Teacher Education. 2014. Vol. 25, issue 8. P. 885-910. doi: https://doi. org/10.1007/s10972-014-9406-z

- Kurth J., Foley J. A. Reframing Teacher Education: Preparing Teachers for Inclusive Education // Inclusion. 2014. Vol. 2, issue 4. P. 286-300. doi: https://doi.org/10.1352/2326-6988-2.4.286

- Компетенции молодых педагогов в обучении детей с особыми образовательными потребностями / Й. Словик [и др.] // Образование и наука. 2020. Т. 22, № 10. С. 139-160. doi: https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-10-139-160

- Адеева Т.Н. Проблемные аспекты психологической готовности педагогов к инклюзивному образованию // Ярославский педагогический вестник. 2016. № 5. С. 57-61. URL: http://vestnik.yspu.org/ releases/2016_5/13.pdf (дата обращения: 25.08.2021).

- Алехина С. В. Принципы инклюзии в контексте развития современного образования // Психологическая наука и образование. 2014. Т. 19, № 1. C. 5-16. URL: https://psyjournals.ru/psyedu/2014/n1/68736.shtml (дата обращения: 21.08.2021).

- Саитгалиева Г. Г. О профессиональной компетенции педагогов, реализующих инклюзивное образование детей с инвалидностью // Вестник Череповецкого государственного университета. 2015. № 6 (67). С. 148-151. URL: https://www.chsu.ru/upload/iblock/4a5/Вестник%202015%20-%206.pdf (дата обращения: 15.08.2021).