Практика построения "программы развития"

Автор: Молчанов С.Г.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Стратегия развития профессионального образования

Статья в выпуске: 1 (17), 2018 года.

Бесплатный доступ

В первой части нашей статьи (см. предыдущий номер журнала) мы уже отмечали, что ФЗ РФ «Об образовании...» не предлагает среди «основных понятий...» определение феномена «программа развития». При этом статус данного документа, должного определять стратегию развития образовательной организации, весьма высок. Но зачастую имеющиеся в образовательных организациях программы развития не становятся инструментами реального менеджмента и остаются дорогостоящими памятниками формализма и некомпетентности. Причины этого в том, что авторы текста Закона не зафиксировали определение самого феномена, а ученые не озаботились разработкой теоретических оснований и практических рекомендаций для практиков, желающих получить адекватные ответы на вопросы: 1) что из себя представляет феномен «программа развития образовательной организации»?; 2) какова ее структура и содержание?; 3) как оценить программу: а) как документ; б) как инструмент вмешательства в развитие объектов «образовательная система» и «образовательная организация»; в) как продукт компетентности менеджмента организации? Поэтому мы посвятили данную статью описанию феномена «программа развития»1.

Философия образования

Короткий адрес: https://sciup.org/142228637

IDR: 142228637 | УДК: 37.0

Текст научной статьи Практика построения "программы развития"

Образовательная организация и образовательная система.

Следует уточнить, что программа развития является инструментом вмешательства в развитие и образовательной организации, и образовательной системы. Таким образом, речь идет об «образовательной организации», которая определена в ФЗ «Об образовании…» как «организация, осуществляющая... образовательную деятельность...», а «образовательная деятельность» определяется как «...деятельность по реализации образовательных программ» [1, с. 5].

Таким образом, с одной стороны, «организация» является: а) «некоммерческой», но «юридическим лицом» или «индивидуальным предпринимателем» и, следовательно, может иметь здания, сооружения... обеспечивающие образовательную деятельность, являющиеся ее материальным носителем, б) а с другой стороны, внутри «организации» должна быть создана «образовательная система», в рамках которой может реализовываться «образовательная дея- тельность» персонала «организации» по «реализации образовательных программ» [1, с. 5, 6].

Из сказанного следует, что образовательная система может быть размещена на определенном материальном носителе, т. е. образовательной организации, а может существовать и без материального носителя. Учил же Аристотель на Ликейском холме близ Афин в IV в. до Рождества Христова.

Таким образом, получается, что «программа развития» должна содержать две программы: «программу развития образовательной системы» и «программу развития образовательной организации». Но нам представляется, что приоритетом должно стать «развитие образовательной системы», а уж потом — ее материального носителя — «образовательной организации».

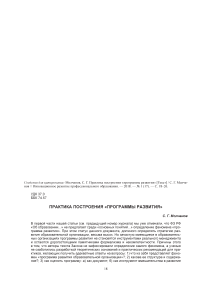

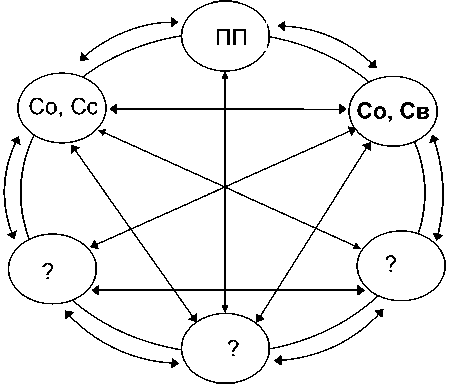

Какие же объекты (рис. 1) внутри образовательной организации нужно «развивать» и (или) какие объекты должны «развиваться» в результате специально организованного вмешательства?

Рис. 1. Структурные компоненты образовательной системы как условия обеспечивают переход от необразованности к образованности

Цель образовательной системы — вести обучающегося от необразованности и от несо-циализованности к образованности и социали-

1 В обсуждении и экспертизе текста статьи участвовали преподаватели, студенты и выпускники магистратуры ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» (Е. А. Белякова, В. В. Власенко, С. В. Гамова, Н. А. Дильдина, зованности (рис. 1) или, как писал Я. А. Комен-ский, «от неполного, неточного знания» [2; 3] к более полному и более точному.

К. В. Журавлева, К. Е. Рябина, И. А. Селиверстова,

Пока мы говорим только следующее: образовательная система состоит из нескольких компонентов и взаимосвязей между ними (рис. 1). Мы пока их не называем, а просто подчеркиваем, что это и есть модель образовательной системы в виде схемы (рис. 1).

Шесть компонентов содержания программы развития.

Первый компонент. Любая образовательная организация создается для достижения конкретной образовательной цели, которая воплощена в продукте. Продуктами профессиональной деятельности педагогов в образовательной организации являются образованность и социализован-ность [3-9] обучающихся. Цель «образовательной организации», конечно же, «образование» [1, с. 3] и «социализация» [1, с. 5]. В процессы образования и социализации педагогический персонал вмешивается при помощи способов «воспитание и обучение», которые обеспечивают приобретение «…знаний, умений навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности...» [1, с. 3]. Соблюдение же «федеральных государственных требований» [1, с. 4] предполагает соблюдение обязательных требований «к минимуму содержания» [1, с. 3]. Таким образом, цель «образовательной организации» [1, с. 5] состоит в:

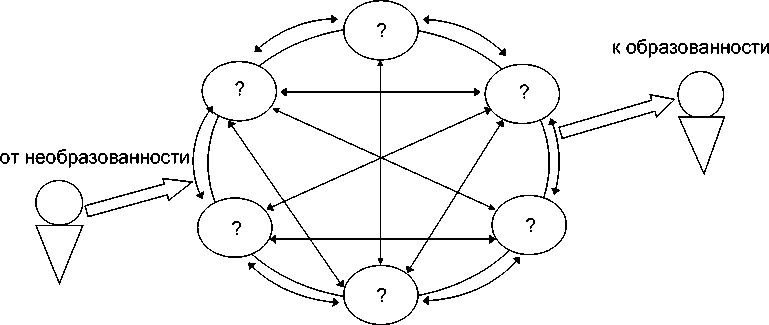

– «организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей...» [1, с. 4], т. е., по овладению стандартным содержанием образования (Со) (рис. 2);

– деятельности, направленной «на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе... ценностей и... правил и норм поведения...» [1, с. 4], т. е., по интериоризации содержания социализации (Сс) (рис. 2).

И это означает, если извлечь существенное из приведенного выше нагромождения слов, что цель образовательной организации — обеспечить освоение а) содержания образования (Со) и б) содержания социализации (Сс) (рис. 2). К этому можно добавить — «стандартного» 2 ...

Таким образом, установлен первый компонент образовательной системы: содержание образования, содержание социализации (рис. 2).

Рис. 2. Образовательная система: первый компонент — «содержание образования и социализации»

И поскольку освоенность содержания образования (рис. 2) определяется как ОБРАЗОВАННОСТЬ, а содержания социализации — как СОЦИАЛИЗОВАННОСТЬ, постольку можно фиксировать, что целью образовательной организации является а) образованность и б) со-циализованность «обучающихся» [1, с. 4] и выпускников [9].

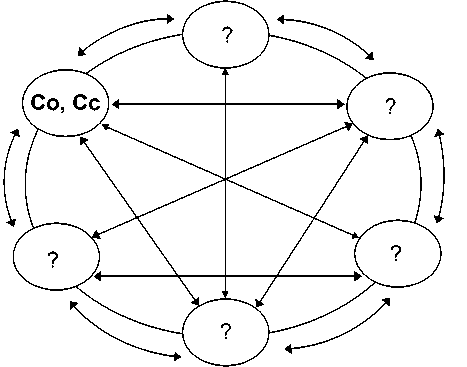

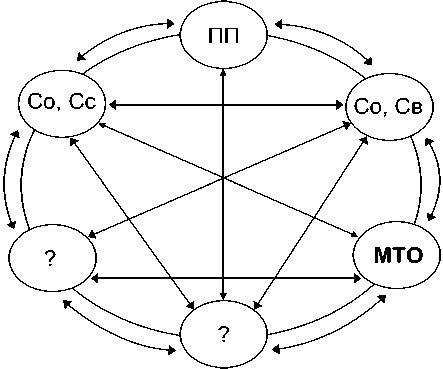

Второй компонент. Персонал образовательной организации (ПП). Если в образовательной организации осуществляется «деятельность» 3 [1], а деятельность может осуществляться только человеком [10], то в нашем случае нужно говорить, что деятельность в организации осуществляется персоналом. В нашем случае это, прежде всего, педагогический, а затем и управленческий, и сопровождающий (медики, психологи, социологи и проч.), и вспомогательный персонал (рис. 3).

Следовательно, педагогический персонал (ПП) — второй компонент образовательной системы (рис. 3).

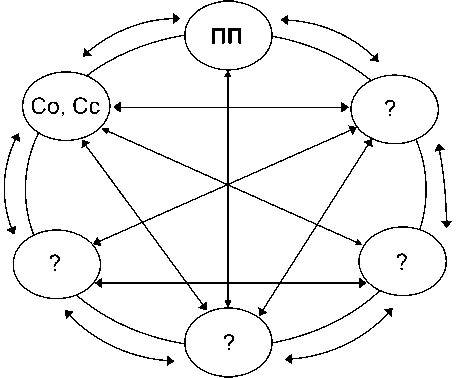

Третий компонент. Содержание обучения и воспитания (Сов). Коль скоро педагогический персонал осуществляет «образовательную деятельность» [1, с. 5], то он (персонал) участвует во вмешательстве в процесс «образование» [1, с. 3]. Способы же этого вмешательства и есть «…воспитание и обучение» [1, с. 3].

И если мы понимаем процесс как «...совокупность последовательных действий, направ- ленных на достижение определенного результата», то «воспитание» и «обучение» могут быть рассмотрены как «совокупность... действий» [10, с. 1037], приемов, операций педагогического (или другого специалиста) работника, всех работников, всего персонала.

Рис. 3. Образовательная система: второй компонент — «педагогический персонал»

Но действия персонала мы традиционно называем: а) формами организации обучения (воспитания) ; б) формами учебных занятий (воспитательных мероприятий) ; в) методами ; г) приемами и д) средствами обучения (воспитания).

И это суть а) содержание обучения (Со) и б) содержание воспитания (Св) .

И это третий компонент образовательной системы (рис. 4).

Рис. 4. Образовательная система: третий компонент — «содержание обучения и воспитания»

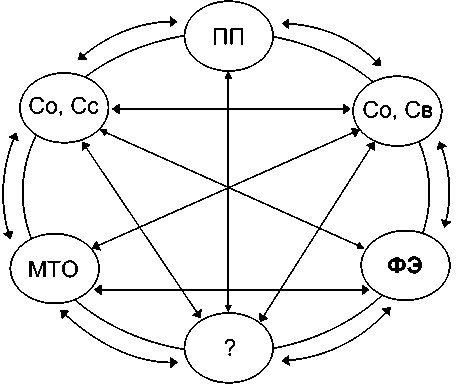

Четвертый компонент. Материальнотехническое оснащение (МТО). Организация располагает «зданиями, строениями, сооружениями… имуществом» [1, с. 175], оборудованием общего и специального назначения.

И это есть материальный носитель образовательной системы (см. ниже), который можно определить как материально-техническое оснащение (МТО) образовательной организации [1, с. 5]. И это — четвертый компонент образовательной системы (рис. 5).

Рис. 5. Образовательная система: четвертый компонент — «материальнотехническое оснащение»

Пятый компонент. Финансово-экономическое обеспечение (ФЭ). Финансовое обеспечение образовательных организаций осуществляется в соответствии с нормативами и нормативными затратами на оказание услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам [1, с. 172–174]. Таким образом, пятый компонент образовательной системы — финансовоэкономическое обеспечение (ФЭ) (рис. 6).

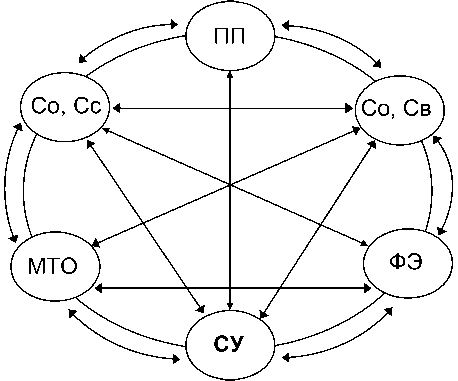

Шестой компонент. Система управления (СУ). Управление системой образования на уровне всей России предполагает:

– формирование системы взаимодействия с партнерами;

– осуществление стратегического планирования в виде программы развития;

– проведение мониторинга состояния образовательных объектов;

– информационное и методическое обеспечение деятельности персонала (управленческого, педагогического, сопровождающего, вспомогательного);

Рис. 6. Образовательная система: пятый компонент — «финансово-экономическое обеспечение»

-

- регламентацию образовательной деятельности персонала, обучающихся (воспитанников), родителей;

-

- независимую оценку качества образования, общественную и общественно-профессиональную аккредитацию: ее организацию, проведение и инструментальное обеспечение;

-

- подготовку и повышение квалификации работников [1, с. 150-151].

Таким образом, образовательная система предполагает и наличие системы управления (СУ) (рис. 7).

Рис. 7. Образовательная система: шестой компонент — «система управления»

Выше мы привели фрагменты п. 2 ст. 89 ФЗ «Об образовании...» [1], которые должны и в организации, и в содержании управления найти адекватное отражение в каждой образовательной организации. И в каком же локальном акте? В каком внутреннем документе? Конечно же, и в программе развития, и в других документах, институциональных, локальных актах.

Таким образом, основным объектом вмешательства выступает не образовательная организация, а образовательная система.

Объекты вмешательства.

Из вышеизложенного становится понятно, что мы должны вмешиваться в <процессы> 4 развития следующих объектов:

-

1) содержание образования и социализации;

-

2) персонал;

-

3) содержание обучения и воспитания;

-

4) материально-техническое оснащение;

-

5) финансово-экономическое обеспечение;

-

6) система управления (рис. 7).

Таким образом, если образовательную организацию рассматривать как целостный объект, то можно сказать, что объект обладает вышеназванными признаками (показателями, параметрами, индикаторами, симптомами); если рассматривать как систему, то система состоит из вышеназванных компонентов и взаимосвязей (взаимозависимостей) между ними.

Каждый компонент (признак) имеет количественные и качественные характеристики. Следовательно, чтобы управлять качеством образования в образовательной организации, необходимо управлять количественными и качественными характеристиками признаков образовательной системы в этой образовательной организации, рассматривая их как развивающиеся объекты и (или) как компоненты образовательной системы .

Таким образом, программа развития—это инструмент для управления качеством образования. Но управлять качеством образования на уровне образовательной организации означает управлять количественными и качественными характеристиками компонентов образовательной системы.

Содержание программы развития.

Можно фиксировать, что программа развития является инструментом для изменений в образовательной организации, обеспечивающих реализацию конкретной «образовательной программы» [1, с. 4]. Заметим, что образовательная организация и образовательная программа не одно и то же, поскольку образовательная программа может быть развернута, например, «...в форме семейного образования...» [11, с. 8] или экстерната. К тому же, в образовательной организации может быть развернуто одновременно несколько образовательных программ. Поэтому мы определяем образовательную систему как совокупность образовательных программ. Сама же «образовательная программа» определяется как «комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и_ форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов» [1, с. 4].

Также в Законе РФ «Об образовании...» дается определение «примерной основной образовательной программы» [1, с. 4]. Это «учебно-методическая документация [примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов], определяющая рекомендуемый объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» [1, с. 4-5].

Таким образом, содержанием программы развития образовательной организации является описание совокупности действий по обеспечению количественных и качественных изменений (обновлений, инноваций) в образовательной организации, адекватных реализуемой(-ым) образовательной(-ым) программе(-ам).

Заметим, что в рамках проведенного аналитического исследования мы исходили из гипотезы , что программа развития образовательной организации будет эффективным инструментом управления, если она:

-

- адекватно идентифицирует структурные компоненты и взаимосвязи образовательной системы в образовательной организации;

-

- фиксирует а) актуальное и б) перспективное состояние каждого компонента образовательной системы и каждого структурного объекта образовательной организации;

-

- номинирует управленческие решения, действия, обеспечивающие перевод образовательной системы из актуального в прогнозируемое состояние;

-

- определяет инструментарий для фиксации (оценивания, измерения) состояния и (или) динамики объектов вмешательства.

И поэтому мы пришли к предварительному выводу: программа развития может строиться по принципу:

-

а) глобального (объемлющего) или

-

б) локального (частичного) инновирования (обновления) (табл. 1).

Таблица 1

Способы построения программы развития

|

Глобальный |

Локальный |

|

1. Идентификатор образовательной организации (формальные сведения об ОО) |

|

|

2. Общая характеристика образовательной системы (ОС) |

2. Состояние ОО и ОС |

|

2.1. Институциональная образовательная сеть |

2.1. ОО: актуальное состояние |

|

2.2. Развитие ОС |

2.2. ОС: вербальная и схематическая модель |

|

3. Система управления |

3. ПРОЕКТЫ (совокупность автономных проектов, описывающих развитие отдельных компонентов образовательной системы. Эти проекты разрабатываются и реализуются как инструмент управленческого воздействия на конкретный образовательный объект) |

|

3.1. Структура управления |

|

|

3.2. Функции управления |

|

|

3.3. Организация и содержание управления |

|

|

3.4. Приоритеты в организации и содержании управления |

|

|

3.4.1. Интеринституциональные |

|

|

3.4.2. Экстраинституциональные |

|

|

3.4.2.1. Взаимодействие с семьей |

|

|

3.4.2.2. Взаимодействие с партнерами |

|

|

4. Педагогический персонал |

|

|

4.1. Состояние: количественные и качественные тенденции |

|

Окончание таблицы 1

|

Глобальный |

Локальный |

|||||

|

4.2. Управление качеством педагогического персонала |

3.1 |

3.2 |

3.3 |

3.4 |

3.5 |

3.6 |

|

4.3. Приоритеты в организации и содержании методической работы |

R ей О О СЕ к 13 у (D и и ей СЕ Ж S -D у S о ей Ч -D к |

к Я S g 10 к а у К 8 з 8 § « св S & и Ь св О И & 5 к св g а д to щ о Д g У з В 8 2 S и ч HI |

СЕ ей Н S О ей CQ К Н К Ч к £ 8 « У к ^ 3 о § и й & у В ° н О U и § |

S d> 3 ей О О d> S о d> у X d> н 6 R ей СЕ d> Й 2 |

d> S d> у d> о у о Г) 6 о св И е |

d> и ей СЕ |

|

4.3.1. Содержание методической работы |

||||||

|

4.3.2. Организация методической работы |

||||||

|

5. Содержание образования и обучения |

||||||

|

5.1. Состояние содержания образования и обучения |

||||||

|

5.2. Управление качеством обучения и механизм его реализации |

||||||

|

6. Содержание социализации и воспитания |

||||||

|

6.1. Состояние социализационной и воспитательной работы |

||||||

|

6.2. Приоритеты в управлении социализацией (гражданским образованием и воспитанием) |

||||||

|

7. Состояние финансово-экономического и материально-технического обеспечения ОС |

||||||

|

7.1. Состояние и приоритеты материально-технического обеспечения |

||||||

|

7.2. Состояние и приоритеты финансово-экономической тактики |

||||||

|

Целевые программы по реализации ФГОС |

4. Участие в других (внешних) проектах в качестве соисполнителей или головной организации |

|||||

|

Перечень нормативных документов и других источников, положенных в основу настоящей программы |

Перечень нормативных документов и других источников, положенных в основу настоящего проекта |

|||||

Программа, опирающаяся на принцип глобального инновирования, выстраивается как описание развития всех образовательных объектов институциональной образовательной системы. Проект, предполагающий локальное инновирование, описывает инновирование в одном объекте и локальные инновации в других связанных с ним объектах.

Таким образом, структура программы включает в себя шесть основных разделов: 1) система управления; 2) педагогический персонал; 3) содержание образования и социализации; 4) содержание обучения и воспитания; 5) материально-техническое оснащение; 6) финансовоэкономическое обеспечение (табл. 1).

Каждый раздел выстраивается по схеме: во-первых, описание актуального состояния объекта; во-вторых, описание желаемого состояния; в-третьих, перечень управленческих решений и действий по переводу объекта из актуального в прогнозное состояние.

Проект, предполагающий локальное инно-вирование, описывает инновации в одном объекте, вызванные этим изменения в связанных с ним объектах. Поэтому проект также предполагает описание актуального состояния всех компонентов образовательной системы и более детальное описание объекта инновирования (табл. 1). Схема выстраивания проекта такая же, как и схема раздела программы.

Список литературы Практика построения "программы развития"

- Новый Закон «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]. - М.: Эксмо, 2013. - 208 с.

- Локк, Дж. Сочинения [Текст]: в 3 т. Т. 1 / Дж. Локк. - М.: Мысль, 1985. - 341 с.

- Молчанов, С. Г. Программа развития ДОУ: структура, содержание, экспертное оценивание [Текст] / С. Г. Молчанов и др. // Челябинский гуманитарий. - 2015. - № 5 (30). - С. 35-49.

- Гоццер, Дж. Учебные программы и социальные проблемы [Текст] / Дж. Гоццер // Перспективы: вопросы образования. - 1991. - № 1. - С. 7-19.

- Domenach, J.-M. Ce qu' il faut enseigner [Texte] / J.-M. Domenach. - Paris: Seuil, 1989. - 190 p.