Права и свободы гражданина в условиях борьбы с терроризмом

Бесплатный доступ

На политику и общественную жизнь в современных социумах значительное влияние оказывают терроризм и те меры, которые органы государственной власти предпринимают по профилактике этого явления и борьбе с конкретными террористами и террористическими организациями. При этом достаточно спорным и не до конца разработанным остается вопрос необходимости определенного ограничения прав и свобод граждан с целью гарантированного обеспечения национальной безопасности. Очевидно, что в разных культурных системах государство и общественность готовы пойти на ограничения различной степени.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169220

IDR: 170169220

Текст научной статьи Права и свободы гражданина в условиях борьбы с терроризмом

При этом самое большое число несогласных с тем, что террористы должны пользоваться теми же правами, что и остальные преступники, обнаружилось на Б-лижнем Востоке – 68%, в Северной А-мерике – 67% и в Восточной Е-вропе – 66%. Именно эти три региона в последние годы больше других пострадали от терроризма. Высокий процент несогласных в вопросе уравнивания в правах террористов и остальных преступников наблюдается и в отдельных странах, которые постоянно подвергались или подвергаются атакам террористов. Например, 83% опрошенных в Израиле и Кении считают, что террористы должны быть судимы строже, чем другие преступники.

Обратная картина наблюдается в А-лбании, где 96% респондентов не видят разницы между террористами и прочими преступниками. Возможно, это объясняется теми процессами, которые идут в последние годы на Б-алканах: жители этого региона, видимо, вкладывают другой смысл с понятие «терроризм», считая вооруженные столкновения всего лишь способом борьбы за самоопределение нации. В ряде стран в других уголках мира половина и более опрошенных считают, что террористы должны иметь те же права, что и все остальные преступники.

КАЛИНИчеВ Владимир Владимирович – преподаватель Владимирского государственного университета

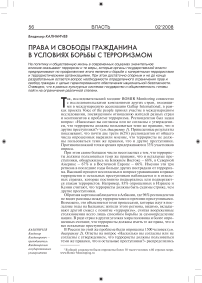

В Р-оссии по этой же проблеме были опрошены 1500 человек ( см. диаграмму 2 ). Ответы на вопрос «Насколько вы согласны или не согласны с утверждением, что террористы должны пользоваться теми же правами, что и остальные преступники?» распределились

Диаграмма 1

□ Полностью согласен, скорее согласен □ Полностью не согласен, скорее не согласен следующим образом: 64% опрошенных россиян в той или иной степени считают, что террористы не могут обладать теми же правами, что и остальные преступники, а 32% полагают, что террористы ничем не отличаются от прочих нарушителей закона (4% затруднились ответить).

Полагаю, что абсолютное большинство россиян в настоящее время не видят проблемы соблюдения прав граждан во время борьбы с терроризмом (в первую очередь потому, что социальные проблемы для них гораздо важнее). Скорее на первое место россияне ставят недостаточную борьбу с терроризмом, которую ведут органы государственной власти и спецслужбы. Так, в 2005 году более половины россиян (56%) считали, что сам факт боевых действий в Нальчике свидетельствует о слабой борьбе с терроризмом, особенно в части профилакти- ки терактов1. Конечно, трансформация в общественном мнении Р-оссии в настоящее время происходит весьма существенная.

Е-ще два года назад большинство россиян считали, что наша страна может противостоять международному терроризму совместно с другими странами. Но в 2007 г. отношение россиян к возможности совместной борьбы серьезно изменилось. Сегодня граждане Р-оссии склонны чаще обвинять средства массовой информации и журналистов в нагнетании паники, распространении секретной или непрове ренной инф ормации.

Диаграмма 2

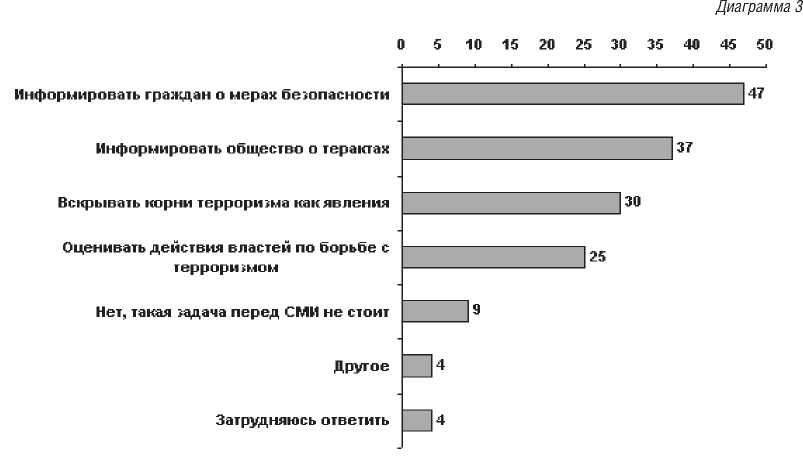

Вместе с тем очевидно, что СМИ играют в такой ситуации двойственную роль: с одной стороны– они, как и положено, информируют граждан о событиях, с другой – могут создать определенное настроение, отношение к событиям. Однако никто не будет спорить, что СМИ на сегодня являются одним из важнейших механизмов, работающих с восприятием граждан, и в связи с этим могут служить борьбе с терроризмом. Так, агентством ROMIR Monitoring в 2004 году россиянам был задан вопрос: «Должны ли СМИ ставить перед собой задачу противостоять терроризму, и если да, то каким образом?». Ответы на него распределились следующим образом (см. диаграмму 3, в % ). Полагаем, что граждане вполне объективно поставили главную задачу для СМИ – информирование общественности и граждан – на первое место среди других функций средств массовой информации.

Терроризм вызывает в качестве ответной реакции со стороны политической власти двойные стандарты, хотя сам по себе терроризм – это преступления против свободы, достоинства и жизни индивида, социальных групп и целых народов. Поэтому сформулируем проблему следующим образом: как сделать так, чтобы борьба с терроризмом не ущемляла права и свободы граждан и не вела к снижению прозрачности действий власти.

Демократический подход к проблеме прав и свобод человека основан на неразрывном единстве социально-экономических, политических и культурных прав человека, равенства этносов, религий и духовных составляющих. Самый подхо- дящий способ для любого государства на деле – доказать практическую реализацию своих программных документов, конституционных норм – это улучшить в собственном национальном социуме условия для соблюдения и защиты прав своих граждан, закрепления гарантий свободы, творчества и соблюдения законности, раскрытия потенциала нового мышления XXI века. Добиться этого возможно тогда, когда в центр всех преобразований будет поставлен человек, его заботы, интересы, права и свободы.

Р-еализация всех прав и свобод в полной мере возможна лишь при наличии демократически развитого правового государства. И конечно, угроза со стороны террористов неизменно будет вызывать ответную реакцию со стороны государства, его силовых структур и спецслужб. Но форма этой реакции во многом зависит от формы политического режима и зрелости политической элиты страны. Очевидно, что авторитарные режимы в ответ на акты терроризма отвечают еще большей закрытостью и еще большим ограничением прав граждан. И наоборот: демократические режимы не в ущерб основным правам граждан могут тратить на борьбу с терроризмом больше средств, совершенствовать спецслужбы и системы контроля.

Полагаю, что авторитарные режимы в борьбе с терроризмом в основном полагают на силу государства и готовы отвечать насилием на насилие.

Очевидно, что официальные полномочия служб безопасности должны основываться на парламентском надзоре. Парламент может создать такой над-

зорный орган, члены которого должны будут соблюдать необходимую конфиденциальность. Этот механизм должен убедить широкие круги населения в том, что действительно ведется постоянный надзор, даже если факты о такой работе не предаются гласности. Однако в нашей стране институт парламентского контроля не работает.

Р-ешения о том, чтобы разрешить специальные меры расследования, должны приниматься судебными органами. Таким образом, они смогут сыграть роль и в дальнейшем надзоре за деятельностью спецслужб. Однако Венецианская комиссия отмечает, что интенсивный сбор данных и другие методы сбора информации выходят в ряде европейских стран из-под контроля правосудия. Применительно к ситуации в нашей стране тоже неясно, кто же контролиру- ет специальную деятельность специальных служб.

Для надзора за деятельностью в сфере безопасности могут быть созданы экспертные органы. Они предпочтительны тогда, когда необходимо участие независимых экспертов, способных уделить этой работе больше времени, чем парламентарии и судьи. Е-сть также модели совместных надзорных органов – в составе экспертов и парламентариев. Также необходимо предусмотреть специальные механизмы, для того чтобы дать возможность лицам, пострадавшим от служб безопасности, добиваться получения компенсации через независимый орган. Это усилит подотчетность действий спецслужб и будет способствовать совершенствованию системы противодействия терроризму в целом.