Правовое экологическое зонирование как инструмент устойчивого развития туризма региона в условиях строгих экологических ограничений

Автор: Лесных Светлана Ивановна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Локальное в глобальном: формула туризма

Статья в выпуске: 3 т.12, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается механизм принятия решений в рамках ограничительного экологического ограничения, накладываемого на территории и рекреационной деятельности для обеспечения устойчивого развития туризма. Автор решает проблемы адекватной, уникальной и точной интерпретации ограничений для каждого конкретного участка территории на примере правового экологического зонирования на примере Слюдянского района Иркутской области, части центральной экологической зоны Байкальского природного края (ЦЭА). BNT). Правовое зонирование является судебным инструментом законодательного регулирования использования земельных участков и объектов недвижимости в рыночных условиях, что является выражением современной системы земельных отношений на национальном, региональном и местном уровнях, закрепленной в законах и постановлениях. Разборчивая фиксация существующих юридически значимых норм по использованию территории (виды разрешенного использования природных ресурсов, предельные нагрузки на природные комплексы, потенциал сокращения территории) является существенным моментом для заблаговременного планирования и включает подготовку возможных сценариев. использования природно-ресурсного потенциала на конкретной территории, разработка программ для лучшего (безопасного) варианта природопользования. В статье представлена многослойная карта правового зонирования с указанием правовых ограничений для каждого участка территории. Это позволяет легко ориентироваться в установленном законом пространстве. Есть возможность проанализировать стратегию использования территории, в частности выбрать места, подходящие с законных позиций для размещения объектов планируемой деятельности. В конкретной ситуации среди различных видов экономической деятельности мы можем рекомендовать тот, который соответствует выбранным критериям и действующим правовым ограничениям.

Экологические ограничения, природоохранное законодательство, правовое зонирование, развитие туризма, разрешенное использование

Короткий адрес: https://sciup.org/140236965

IDR: 140236965 | УДК: 349.6:379.8.095:911.9:504.062 | DOI: 10.24411/1995-0411-2018-10302

Текст научной статьи Правовое экологическое зонирование как инструмент устойчивого развития туризма региона в условиях строгих экологических ограничений

Введение. Подавляющее большинство стратегий развития туризма связано с достопримечательностями и видами деятельности, относящимися к природной среде, историческому и культурному наследию регионов и их ухудшение или разрушение крайне негативно скажется на эффективности туристической отрасли [1]. Для комплексного развития туристической отрасли региона необходимо соблюдение принципов устойчивого развития туризма, сформулированных Всемирной туристской организацией в 2004 г., обеспечивающих экологически безопасное и экономически выгодное использование туристического ресурса.

Одно из основных отличий устойчивого туризма от традиционного заключается в характере привлечения туристов на территорию [7]. Так при традиционном туризме объемы предоставления туристских услуг ограничиваются только емкостью материально-технической базы, при устойчивом туризме, в свою очередь, объемы предоставления туристских услуг согласуются с социально-экономическими и экологическими возможностями территории.

Наиболее привлекательными для рекреации всегда являются территории, обладающие особыми природными, культурными, эстетическими и оздоровительными ресурсами. Нерациональное использование этих ресурсов без учета пределов экологических возможностей приводит к разрушению экосистем (экологический ущерб) и как следствие, к экономическому ущербу. Именно поэтому природоохранная и хозяйственная деятельность по использованию уникальных ресурсов строго регулируется специальным федеральным законодательством, устанавливая режим особой охраны и накладывая значительные ограничения на использование. В связи с этим комплексное развитие туристической отрасли региона, на чьей территории находятся уникальные объекты, невозможно без соблюдения принципов устойчивого развития туризма, когда потребности людей удовлетворяются без нанесения ущерба земле и долговременному благополучному существованию людей [6, 12].

Регулирование рекреационной деятельности

Любая деятельность на территории связана с отношением людей к земле, к ее различным участкам, видам природопользования, владению, аренде, охране от негативных последствий, восстановлению потенциала, т.е. ко всему, что, так или иначе, воспринимается в системе отношений собственности на землю. При этом для определения характера и интенсивности использования земельных участков должны быть учтены естественные возможности земельных и водных ресурсов и пределы этих возможностей. Основным механизмом оценивания функций и состояний того или иного участка территории, связи и взаимодействия между разными участками, является функциональное зонирование земель [9, 10].

Использование природных ресурсов в любых (в т.ч. рекреационных) целях невозможно без осуществления общего землепользования. Поэтому кроме деятельности, проявленной на местности, система отношений к ресурсам фиксируется в нормативно-правовых актах разного уровня, накладывающих строгие ограничения на использование отельных участков территории и показывающих предпочтительные нормы поведения на них. Зачастую один и тот же земельный участок попадает под действие нескольких правовых режимов: конкретной категории земель, территориальной зоны и зоны с особыми условиями использования территорий [2], вызывая сложности в определении его приоритетного правового режима.

Потенциальные инвесторы далеко не всегда имеют исчерпывающую информацию об ограничениях на разрешенную деятельность и потенциальные вложения в обустройство территории. Вместо использования интенсивных технологий, основанных на широком использовании более эффективных и качественно совершенных факторов производства, для ведения экономически выгодной деятельности на территории, попавшей под действие закона, они используют устаревшие технологии, противоречащие законодательству и наносящие урон окружающей среде и экономике региона.

Объекты особой охраны

Озеро Байкал является туристическим объектом мирового значения, привлекающим не только пристальное внимание туристов, но и потенциальных инвесторов. Основным документом, обеспечивающим правовое регулирование в области его охраны и основных правил ведения хозяйственной деятельности, в том числе туристско-рекреационной, является Федеральный закон «Об охране озера Байкал» и связанные с ним нормативно-правовые акты 1.

1 Перечень нормативно-правовых актов:

Стоит отметить, что, несмотря на значительное количество нормативно-правовых документов разного уровня и ведомственной принадлежности, исследователи в области экологического права отмечают слабые стороны природоохранного законодательства, как одного из основных условий обеспечения охраны озера Байкал [3, 11].

Границы участка всемирного природного наследия «Озеро Байкал» совпадают с границей Центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ). В результате наложения действия природоохранных законов вся центральная экологическая зона оз. Байкал попадает в систему жестких экологических ограничений хозяйственной деятельности, что делает устойчивое экономическое развитие данных территорий крайне затруднительным. Вместе с тем, режим строгого ограничения хозяйственной деятельности позволяет в максимальной степени обеспечить охрану и сохранение Байкала, тем самым реализуя природоохранную политику Государства в отношении участка Мирового природного наследия.

500-метровая прибрежная зона оз. Байкал оказывается в еще более сложном положении, поскольку помимо ограничений деятельности в ЦЭ и водоохраной зонах, здесь действуют ограничения рыбоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос общего пользования. Часть территории попадает под дополнительное действие ограничений, накладываемых на ведение хозяйственной дея- границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал»; 7) Постановление Правительства РФ № 743 от 06.10.2008 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» с дополнениями Постановления Правительства РФ № 11 от 20.01.2016; 8) Водный кодекс РФ (№ 74-ФЗ от 01.01.2007); 9) Лесной кодекс РФ (№ 200-ФЗ от 04.12.2006); 10) Федеральный закон № 33-ФЗ от 14.03.1995 «Об особо охраняемых природных территориях»; 11) Постановление Совета Министров РСФСР от 13.02.1986 «О создании Прибайкальского национального парка в Иркутской области»; 12) Постановление правительства Иркутской области № 629-пп от 07.11.12 «О государственных природных заказниках Иркутской области»; 13) Постановление правительства Иркутской области № 681-пп от 20.10.2017 «О памятнике природы регионального значения «Исток реки Ангары»; и др.

тельности в особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Правовое экологическое зонирование

Для регулирования отношений в области использования земельных участков и объектов недвижимости населенных пунктов в условиях рынка разработан юридический инструмент – правовое зонирование 2. Он позволяет инвесторам получать исчерпывающую правовую информацию о предстоящих возможных затратах на обустройство недвижимости, застройщики отчетливо видят права долгосрочного владения участками под потенциальное строительство [8].

Для регионов и муниципальных образований второго уровня, где осуществляется конкретная хозяйственная деятельность и максимально проявляется действие федеральных нормативных актов, нет юридического инструмента, точно и наглядно регулирующего отношения в области использования ресурсов и земель, нет механизма, представляющего реальное действие природоохранного регламента и отражающего противоречия в реальном и разрешенном использовании. Кроме того, в законодательстве РФ, научной литературе и правоприменительной практике отсутствует единая терминология относительно норм, регулирующих общественные отношения, связанные с зонированием территорий [2].

Для принятия решений в сложившейся ситуации многоуровневых природоохранных ограничений нами впервые разработан инструмент правового экологического зонирования [6]. Он регулирует отношения в области использования земель и ресурсов на уровне субъекта Федерации и муниципального образования (района), позволяет наглядно представить действие природоохранного регламента и осуществить долговременный прогноз территориального развития, в т.ч. рекреационного.

Правовое экологическое зонирование является разновидностью функционального зонирования и относится к числу основных механизмов реализации природоохранной политики государства и планов экономического, градостроительного и туристического развития, направленных на создание благоприятной среды проживания. С его помощью обеспечивается адекватность и адресность управленческих решений и воздействий на конкретной территории путем однозначной и точной интерпретации многоуровневых природоохранных ограничений на ведение хозяйственной деятельности для каждого конкретного участка (учет локальных особенностей местоположения и адресное управление, а не регулирование ситуации в целом).

В основе правового зонирования лежит разделение территории на определенное число зон, где для каждого земельного участка в пределах этих зон устанавливаются определенные регламенты, учитывающие различные свойства территории и отражающее современную систему отношения к земле на государственном, региональном и местном уровнях, закрепленном в различных нормативноправовых документах.

Четкая фиксация существующих юридически значимых регламентов на использование территории (виды разрешенного использования природных ресурсов, предельные нагрузки на природные комплексы, восстановительный потенциал территории) является существенным моментом для перспективного планирования и включает в себя подготовку возможных сценариев использования природно-ресурсного потенциала в рамках конкретной территории, разработку программ по осуществлению лучшего (безопасного) варианта природопользования. Имея механизм, наглядно представляющий действие природоохранного регламента достаточно просто оценить «экологичность» реального использования территории [4].

Геоинформационная поддержка правового зонирования

Находясь на территории, очень сложно определить, под действие каких регла- ментов она попадает, и оценить масштаб использования (размеры рубки, площадь сельхознасаждений, ширина водоохра-ной полосы и т.д.), точно так же проблематично умозрительно провести границы реализации того или иного нормативного акта, не зная структуры природной основы территории. Так, например, ширина водоохранной зоны реки определяется по обе стороны водотока и зависит от её протяженности. Для визуализации этой водоохраной зоны на конкретной местности необходимо знать местоположение реки на территории и ее простейшие морфометрические характеристики (длина, ширина).

Наилучшим инструментом, позволяющем получать полное и наглядное представление о структуре и потенциале территории, являются геоинформационные системы (ГИС), содержащие весь объем базовой информации (топографическая и ландшафтная основа, хозяйственная инфраструктура, космические снимки, лесотаксационная база данных, социально-экономическая характеристика населенных пунктов и т.д.), потенциально необходимой для решения разных задач управления развитием туризма. Каждый информационный объект, содержащийся в ГИС, имеет пополняющийся набор базовых и уникальных характеристик, что позволяет, с учетом законодательных природоохранных регламентов автоматически отнести его к соответствующей природоохранной категории со строго определенными регламентами на ведение хозяйственной деятельности. Такими регламентами могут быть: виды разрешенного использования объектов природопользования, предельные нагрузки на территорию, восстановительный потенциал территории.

Для визуализации нормативно-правовой информации используются методы сквозного географического картографирования территории, логика которого базируется на единстве трех координатных начал «природа – хозяйство – население». В данном случае ГИС-технологии не только позволяют ускорить процедуру обработки информации, но и гармонично дополняют стандартные операции с базами данных преимуществами наглядной визуализации

| Типы охраняемых территорий и объектов | Фоновые и ареальные охраняемые территории

|

Центральная экологическая зона Байкальской природной территории |

|

|

Водоохранная зона озера Байкал |

|

|

Прибайкальский национальный парк |

|

|

■ |

Государственный природный заказник регионального значения с комплексным профилем «Иркутный» |

|

ши |

Памятник природы регионального значения «Исток реки Ангары» |

|

Орехово-промысловые зоны |

|

|

■ |

Склоны северной экспозиции |

|

цщ |

Склоны крутизной более 20 градусов |

|

Линейно-ареапьные охраняемые территории |

|

|

500-метровая прибрежная полоса озера Байкал |

|

|

Рыбоохранная зона озера Байкал |

|

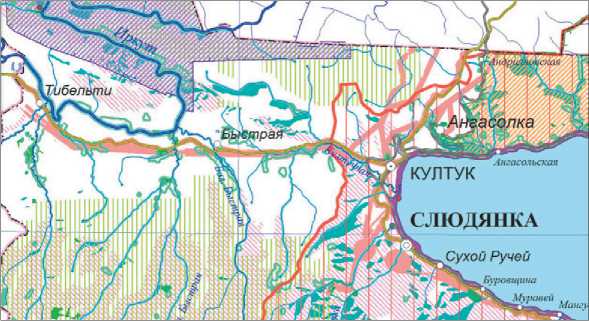

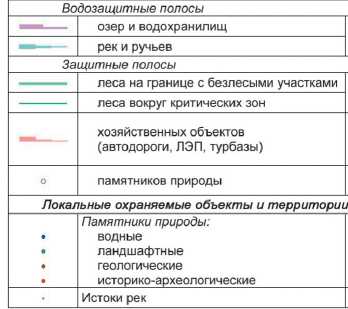

Рис. 1 – Фрагмент карты правового зонирования Слюдянского района Иркутской области

Fig. 1 – The fragment of map of legal zoning of Slyudyanka district (Irkutsk Region)

и возможностью решать задачи пространственного анализа, используя электронные карты и привлекая методы математического моделирования и сквозного картографирования [5].

Правовое зонирование выполняется в рамках общих для всей территории ЦЭЗ БПТ Иркутской области условий, налагаемых в целях охраны уникальной экосистемы озера Байкал – статус Участка всемирного природного наследия, положение в ЦЭЗ БПТ и водоохранной зоне оз. Байкал. Они определяют приоритетным сквозным направлением туристского развития экологический туризм, включающий все возможное разнообразие видов рекреационной деятельности в природной среде с учетом ее сохранения 3. В качестве при- мера приведена многослойная карта правового зонирования Слюдянского района Иркутской области, входящего в состав ЦЭЗ БПТ, отражающая особенности правового регулирования природоохранной деятельности, важные для туристско-рекреационного зонирования и устойчивого развития туризма на территории.

На рис. 1 видно, как в результате наложения действия природоохранных законов вся территория района попадает в систему жестких экологических ограничений хозяйственной деятельности, создавая сложную, запутанную картину правовых ограничений, среди которых трудно найти подходящее место для ведения хозяйственной деятельности в условиях строгих экологических ограничений. Однако такие территории встречаются. Одномоментная визуализация всех действующих нормативно-правовых актов всех уровней в виде карты правового экологического зонирования позволяет выделить территории, на которых возможно ведение законодательно разрешенной хозяйственной деятельности.

Площадей для хозяйственного освоения в Слюдянском районе мало: сказывается сильная расчлененность рельефа, густая речная сеть, наличие большого числа ООПТ. Освоение новых мест с повышенными экологическими требованиями связано с переходом на новые технологии жизни и производства с дополнительными затратами на создание замкнутых циклов жизнеобеспечения. Выделены земли ООПТ с законодательно установленным особым порядком природопользования и хозяйствования, запрещающим любую деятельность, влекущую за собой снижение или уничтожение (экологической, лечебно-оздоровительной, рекреационной, историко-культурной) ценности этих особо охраняемых земель. Выделены защитные лесные земли и установлены регламенты их использования. Например, на крутых склонах запрещено проведение лесозаготовок и строительство.

В аспекте применения существующей нормативно-правовой базы для правового зонирования района необходимо учитывать многослойность и многоуровневость правовых ограничений природопользования, для чего необходимо создавать системы карт разного тематического содержания, не перегружая их избыточной информацией. Для каждого вида хозяйственной и природоохранной деятельности, связанных с определенной категорией земель, практически требуются свои карты правового зонирования и соответствующие ограничения деятельности.

В итоге создана многослойная карта правового зонирования, на которой каждому участку местности сопоставлены правовые ограничения. Это позволяет легко ориентироваться в законодательном пространстве, проявленном на местности с учетом особенностей территории. Появляется возможность анализа стратегии использования территории, в частности к выделению мест, пригодных с правовых позиций для ведения планируемой дея- тельности. В конкретной ситуации из всевозможных видов хозяйственной деятельности рекомендуется тот, который наиболее удовлетворяет выбранным критериям и существующим правовым ограничениям. Так осуществляется решение задачи оптимального выбора стратегии развития района, позволяющего перейти к принятию решения и его реализации.

На следующем этапе регулирование рекреационной деятельности на территории должно осуществляться с учетом категории (целевого назначения) земель (устанавливаются и регулируются Земельным кодексом РФ и другими законодательными актами, в том числе федеральными законами и законами, установленными и устанавливаемыми в отдельных субъектах РФ) и разрешенного использования земельного участка. Установленный Земельным кодексом РФ правовой режим земель должен быть скорректирован с учетом природоохранных ограничений, выявленных в результате процедуры правового экологического зонирования. Окончательное установление вида разрешенного использования земельного участка предполагает определение конкретной цели использования данного земельного участка с учетом всех возможных ограничений, в том числе закрепление тех видов деятельности, которые могут осуществляться на земельном участке его правообладателем, видов объектов, которые могут размещаться на земельном участке и видов права собственности. Дальнейшее уточнение по возможному рекреационному использованию участка территории осуществляется с привлечением законодательных актов соответствующего категории земель профиля: Лесной, Водный, Земельный кодексы.

На третьем этапе возможные сценарии дальнейшего развития рекреационной деятельности на конкретной территории задаются отраслевыми и территориальными программами и стратегиями развития туризма, а также планами территориального развития (генеральные планы на районном уровне, правила землепользования и застройки на уровне муниципальных образований второго уровня).

Заключение. Ведение рекреационной деятельности на уникальных территориях с особым экологическим статусом сопряжено с огромным количеством накладывающихся друг на друга ограничений, действующих одновременно. Для принятия решений в сложившейся ситуации многоуровневых природоохранных ограничений и их адекватной, однозначной и точной интерпретации для каждого конкретного участка территории привлекаются инструменты правового экологического зонирования.

Разработанный инструмент правового экологического зонирования отображает особенности сложившейся системы хозяйственной деятельности, что позволяют конкретизировать цели туристско-рекреационного развития и перейти к общему туристско-рекреационному зонированию. С его помощью обеспечивается пошаговая регулировка рекреационной деятельности, что позволяет эффективно, оперативно и целенаправленно проводить анализ имеющейся многоуровневой и разноведомственной нормативно-правовой информации, в автоматическом режиме выявлять противоречия в реальном и разрешенном использовании земель, пополнять базы данных новыми сведениями, визуализировать результаты в виде соответствующих тематических карт, определять эффектив- ные организационные меры по управлению земельными ресурсами и т.д. Этот механизм определяет ограничения на использование земель обществом с учетом экологических возможностей территории, обеспечивая оптимальное использование ресурсов окружающей среды, поддерживая основные экологические процессы и помогая сохранять природное наследие и биологическое разнообразие, что полностью согласуется с концепцией устойчивого туризма.

Научный и практический интерес представляет использование ГИС-технологий для визуализации природоохранного законодательства, «преломленного» через локальные природные особенности. Появляется возможность анализа стратегии использования территории, в частности к выделению мест, пригодных с правовых позиций для размещения объектов планируемой деятельности. В конкретной ситуации из всевозможных видов хозяйственной деятельности рекомендуется тот, который наиболее удовлетворяет выбранным критериям и существующим правовым ограничениям. Карта правового зонирования является своеобразным воплощением юридических законов в картографическом виде. Она показывает, где, какие ограничения существуют, что существенно для перспективного планирования.

Список литературы Правовое экологическое зонирование как инструмент устойчивого развития туризма региона в условиях строгих экологических ограничений

- Богданова Э.Н. Проблемы устойчивого развития туризма в регионах РФ//Управление экономическими системами. 2011. №9(33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ustoychivogo-razvitiya-turizma-v-regionah-rf (Дата обращения: 10.07.2018).

- Борисов А.А. Значение зонирования территорий при определении правового режима земель: Автореф. дисс. … канд. юр. наук. М., 2014. 24 с.

- Дубенцова Е.В. Геоэкологическое обеспечение регионального природоохранного законодательства (на примере реализации закона «Об охране озера Байкал»): Дисс.... канд. геогр. наук. Улан-Удэ, 2007. 311 c.

- Лесных С.И. Правовое зонирование для обеспечения безопасного природопользования//Экологический риск. Материалы IV Всеросс. науч. конф. с междунар. уч. Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2017. С. 84-85.

- Лесных С.И., Черкашин А.К. Принципы сквозного картографирования муниципальных районов//Геодезия и картография. 2015. №8. С. 10-16 DOI: 10.22389/0016-7126-2015-902-8-10-16

- Мясникова C.И. Модели и геоинформационные технологии управления природопользованием на уровне административного района: Дис.... канд. геогр. наук. Иркутск, 2005. 168 c.

- Новиков В.С. Инновации в туризме. М.: ИЦ «Академия», 2007. 208 с.

- Правовое зонирование города. Введение в проблемы градорегулирования в рыночных условиях/Под ред. Э.К. Трутнева. М.: Фонд «Институт экономики города», 2002. 106 с.

- Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационное и туристское природопользование//Рекреационная география: Учебно-методический комплекс. М.: Флинта, 2005. 496 с.

- Савельева Е.А. Правовое регулирование зонирования территорий: Автореф. дисс. … канд. юр. наук. М., 2015. 26 с.

- Титосян Е.А., Гринь Е.А. Правовая охрана озера Байкал//Новая наука: опыт, традиции, инновации. 2015. №7-2. С. 245-247.

- Фадеева А.С. Концепция устойчивого развития туризма//Культура народов Причерноморья. 2006. №89. С. 48-51.