Правовое просвещение: концептуальные основы

Автор: Долинина Ирина Геннадьевна, Шакирова Елена Александровна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психолого-педагогический форум

Статья в выпуске: 3, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается правовая культура, которая является обязательным условием и предпосылкой формирования гражданского общества и правового государства. Освещается мониторинг состояния правовой культуры обучающихся, выявивший критическое во многих отношениях состояние правового просвещения.

Правовая культура, правовое обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/148320717

IDR: 148320717

Текст научной статьи Правовое просвещение: концептуальные основы

Examines the legal culture, which is a mandatory prerequisite for the formation of civil society and legal state. Covers the monitoring of the state of the legal culture of the students, revealed critical in many respects, the state of legal education. Keywords: legal culture, legal education.

уважительное отношение к правовым ценностям, непреходящими среди которых являются Конституция, судебная власть и др.

Правовая культура является обязательным условием и предпосылкой формирования гражданского общества и правового государства. Она измеряется уровнем правосознания, т.е. степенью знания права населением и качеством отношения к нему, качеством законодательной базы, уровнем законности и стабильности правопорядка. Правовая культура включает качественную оценку правовых процессов, институтов, форм деятельности общества, а также способность населения действовать правовым способом.

Правовая культура выступает наивысшей формой общественного осознания интересов и потребностей общества в правовом регулировании.

Проведенный нами мониторинг состояния правовой культуры выявил критическое во многих отношениях состояние правового просвещения. Поэтому необходимо как можно быстрее выработать систему ее развития, обеспечить обратную связь в отношении предыдущего правового образования обучающихся и установить в соответствии с ним цели и задачи правового просвещения.

Настораживает и некоторый правовой нигилизм людей, который проявляется в репликах: «Я ничего не знаю и знать ничего не хочу», «Закон нужно знать, чтобы его нарушать», «Зачем мне знание законов, если они не действуют».

Формирование на протяжении многих лет определенных концепций в области правового обучения и воспитания подрастающего поколения, а также системы методических приемов, с помощью которых достигались те или иные цели правового образования, позволяет констатировать, что одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования в России являются модернизация и развитие правового просвещения.

Правовое просвещение представляет собой интегративный процесс взаимно обусловленных видов деятельности - образовательной и просветительской. В их основу заложена система воспитания и образования в области права, направленная на решение задач, в результате которых обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками предметной деятельности и развивают свои личностные качества, способность к самообучению.

Формирование правовой культуры обучающихся - это целенаправленный процесс воспитания и обучения, включающий усвоение учащимися правового опыта, развитие правового сознания, правомерного поведения и формирования правовых компетенций, обеспечивающих становление личности в общественных отношениях.

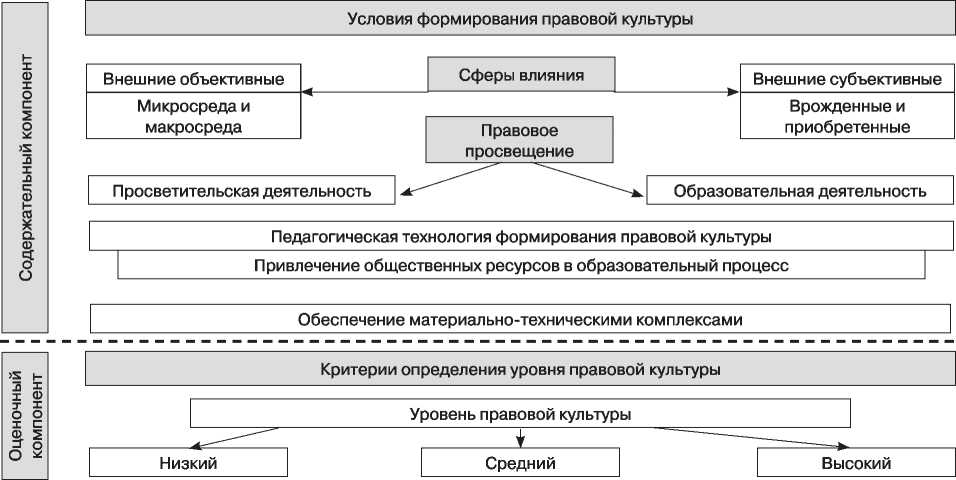

Спроектированная нами модель правового просвещения обучающихся организует взаимосвязь четырех компонентов: субъектного (обучающихся, преподавателя, образовательного учреждения, общественного ресурса); целевого; содержательного (условий формирования правовой культуры, внешних (объективных) и внутренних (субъективных) сфер влияния, содержания, форм и методов формирования правовой культуры); оценочного (рис).

Субъекты образовательного процесса - это основные его участники, взаимодействующие между собой и оказывающие непосредственное влияние на формирование правовой культуры. Федеральный государственный образовательный стандарт определяют субъекты образовательного процесса: учащиеся, их се мьи, социальные и профессиональные группы, административные институты и институты гражданского общества [1].

В построении системы правового просвещения обучающихся образовательное учреждение выступает как центральное звено.

Процесс формирования правовой культуры обучающихся целесообразно осуществлять не только в рамках образовательного учреждения, но и в рамках социального пространства и специально созданных общественных организаций.

Цель учреждений среднего профессионального образования - не только подготовить работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) по основным направлениям общественно полезной деятельности согласно перечню профессий (специальностей), утвержденным Правительством Российской Федерации, но и обеспечить позитивную социальную направленность личности.

Созданная система правового просвещения предполагает активное вовлечение в образовательный процесс ресурсов просвещения. Под ресурсом мы понимаем количественную меру возможности выполнения какой-либо деятельности, условия, позволяющие с помощью определенных преобразований получить желаемый результат [1].

В исследовании реализована гражданско-информационная парадигма образования - методологический конструкт, который интегрирует основополагающие философские, политологические, юридические и педагогические научные теории, объясняющие направление развития современного мира, способы поиска новых знаний о нем и приоритетные ценностные и правовые ориентации.

Гражданско-информационная парадигма включает совокупность уже состоявшихся фундаменталь ных знаний, ценностей, научных убеждений, методов и приемов, выступающих в качестве эталона научной деятельности для большинства представителей научного сообщества.

«Гражданское» подразумевает цель развития - правовую культуру искомого уровня, а «информационность», обеспечивая адекватные условия, создает средства для реализации прав и свобод граждан современной России, их ответственности за свои действия [2].

Участие только образовательных учреждений в решении этого вопроса недостаточно, поэтому считаем необходимым, чтобы к правовому просвещению были привлечены следующие ресурсы:

-

- исследовательские центры, вырабатывающие рекомендации поформированиюполитики в сфере правового просвещения и содержанию просветительских программ;

-

- просветительские учреждения и организации, работающие по проектам и программам правовой направленности;

-

- негосударственные правозащитные институты и организации, оказывающие консультационную помощь и ведущие разъяснительную работу;

-

- волонтерские и добровольческие организации;

-

- средства массовой информации.

Привлечение общественных ресурсов позволяет: совершенствовать процесс правового просвещения; создавать и внедрять в образовательный процесс учебно-методические материалы; организовывать научно-методические исследования; разрабатывать показатели и критерии правовой просвещенности; внедрять методики, формирующие гармонично развитую личность, готовую и способную полноценно выполнять социальные роли.

Целью эффективного правового просвещения каксистемообра-

Система правового просвещения

Цель: формирование правовой культуры

Формирование способности и готовности к самостоятельному и сознательному принятию правовых решений

Задачи

|

Формирование правовых компетенций |

Формирование социальноправовой активности |

|

Формирование ценностей правового государства и гражданского общества |

||

|

Освоение систем правовых знаний |

Профилактика правонарушений |

Воспитание гражданской ответственности, уважения к правам другого человека, нетерпимости к правонарушениям

Модель правового просвещения

зующего фактора определена динамика уровня правовой культуры обучающихся.

Достижение поставленной цели возможно при выполнении следующих задач: формировании способности и готовности к самостоятельному и сознательному принятию правовых решений, социально-правовой активности, выработке правовых компетенций обучающихся, воспитании гражданской ответственности и уважения к правам другого человека, нетерпимости к правонарушениям, принятии ценностей правового государства и гражданского общества, профилактике и преодолении деформаций правового созна ния, связанного с влиянием социума, освоении правовых знаний.

Формирование правовой культуры обучающегося происходит при активном воздействии макро- и микросреды посредством как спонтанного (без четко выраженных целей и задач), так и целенаправленного воздействия. Макросреда включает в себя политику, экономику, культуру, социальную среду. Семья, ближайшее окружение, коллектив учащихся, образовательное учреждение (школа, профессиональное образовательное учреждение и др.) составляют микросреду. Формирование правовой культуры происходит при постоянном взаимодействии макро- и микросферы и при их непосредственном влиянии на личность обучающихся. При этом учащиеся в силу своих психофизических особенностей воспринимают это влияние по-разному, поэтому результаты этого влияния неодинаковы.

На эффективность формирования правовой культуры существенно влияют следующие педагогические условия правового просвещения: разработанная программа правового просвещения; привлечение общественных ресурсов для формирования правовой культуры; использование результатов образовательной деятельности в системе правово- го просвещения; целенаправленность и системность правового просвещения; сочетание традиционных и инновационных форм правового просвещения; непосредственное включение обучающихся в различные виды деятельности по правовому просвещению на принципе добровольности; диагностика правовой просвещенности по уровню правовой культуры и своевременная корректировка педагогического воздействия.

Для диагностики уровня развития правовой культуры разработаны критерии, показатели и процедуры оценки, формы представления результатов, условия и границы их применения.

Результаты и перспективы педагогического воздействия, которых необходимо достичь: приобретение правовых знаний через общественные ресурсы; развитие умения правового анализа социальных фактов, процессов; применение навыков решения проблем правовыми методами с использованием возможностей, имеющихся в современном российском обществе; развитие умения решать социально значимые проблемы общества и отдельных социальных групп; формирование гражданской позиции каждого обучающегося.

Тщательно продуманная и реализованная в образовательной практике эффективная концепция правового просвещения, определяющая стратегию действий, будет способствовать повышению уровня правовой культуры граждан и общества в целом.