Предания о священных камнях южного оборонительного (засечного) рубежа Московского государства первой половины XVI в

Автор: Чалов Геннадий Валентинович

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Полемика

Статья в выпуске: 1 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Автором уточнено местонахождение древнейших «Священных камней» южного оборонительного рубежа Московского государства первой половины XVI века, записано и литературно обработано предание о них, установлено вятическое происхождение его и Камней, родство его с легендарными известиями об антском Боже; с учетом влияния святынь на духовный мир и умонастроение современных потомков защитников засечных рубежей, обосновано экстраполирование их верований на духовные воззрения, внутренний мир и боевые качества их предков обозначенных исторического периода и рубежа. Представлены камни «Святого источника», древние камни: с мощной энергетикой, изображением ведического креста, для добывания «живого» огня.

Священные камни, святой источник, городище, оборона, рубеж

Короткий адрес: https://sciup.org/140210295

IDR: 140210295 | УДК: 07 | DOI: 10.12737/7588

Текст научной статьи Предания о священных камнях южного оборонительного (засечного) рубежа Московского государства первой половины XVI в

В славянских землях вообще и Среднерусских в частности немало почитаемых камней. Знаменит «Конь-камень» на левом берегу р. Красивая Меча, связываемый преданием с победой на Куликовом поле русского воин- ства и преследованием им до этих мест остатков татарских орд. В районе самого Куликова поля обнаружены камни, имевшие культовоастрономическое значение. Камни такие все по значению своему разные и я выделил среди них группы: памятников природы, исторических, легендарных, культовых и особо — свя- щенных, даже сохраняющих это свое значение поныне. Далее о таковых на южных рубежах Московского государства, влиявших на веру (двоеверие) и самосознание их сторожевого населения.

У границ Калужской области с Тульской на возвышенном левобережье Оки со стороны р. Жиздры в лесных дебрях есть «Чертово городище», природное сказочно-живописное нагромождение камней, дополненное оборонительными сооружениями. Одно из ближайших к нему селений — Гранный холм. По сведениям Козельского краеведческого музея еще несколько лет назад об этом месте было известно лишь однажды опубликованное в столичном журнале на рубеже XIX—XX вв. сказание о любви и волшебстве со ссылками на местных старожилов и уходящее корнями своими во времена дохристианские. В 1908 г. в журнале «Нива» о том сообщал Т. Рождественский, но задолго до него иеромонах Леонид (Л.А. Кавелин) опубликовал легенду в «Истории церкви в пределах Калужской губернии» в 1876 г., а академик архитектуры М.Т. Преображенский в 1891 г. повторил ее [2, с. 14—15].

Городище и остатки партизанских землянок близ него посещали с проводником и прежде. Но недавно в глубине дремучих еще лесов начались его исследования, которые дали немало находок. По данным того же музея, среди них железные наконечники стрел, и археологами высказано предположение, что это древнее каменное и земляное укрепление (на высоком мысу над р. Любушей сохранились валы, рвы, въезды с каменными блоками, культовый камень) было значительным ведическим центром, погибшим, видимо, обороняясь от не известного пока врага, очевидно, кочевников, но еще до нашествия батыевых татар. Находимая на нем керамика датирована первой половиной I тысячелетия н. э., но есть предметы первой половины XVI в. и более поздние. С учетом его расположения в самой гуще стыковавшихся в окрестностях засечных лесов (Лихвинских, Козельских) представляется несомненным факт вхождения этого укрепленного очага сопротивления и в число засечных сторож юго-западных рубежей Московского государства в первой половине XVI в. и позже уже в Большую Тульскую засечную черту. Надежно укрывал он русских воинов, следивших за появлением орд крым чаков и смело наносивших по ним первые удары, бравших «языков», спешивших известить воев и селян, горожан Козельска, Лихвина, тульских воевод, Московских государей о нагрянувшей опасности. Доныне сохранившая почитание к себе каменная святыня в нем безусловно укрепляла боевой дух сторожевиков и в первой половине XVI в. К этому святилищу-памятнику и сегодня идут паломники — приверженцы ведических верований не только из ближайших и отдаленных областей России, но и из Белоруссии.

В Одоевском районе по Упе, славяно-ру-сами обожествляемой [7, с. 40], и другим рекам с древнейшими арийско-славянскими названиями среди веками оберегаемых засечных лесов, долго сохранялись обычаи и легенды, восходящие от вятичей и славяно-ариев. Это привлекало ученых еще в XIX в. Писатель-этнограф С.В. Максимов сообщал, что, когда на Упе кричала выпь, не было сил убедить крестьян села Анастасова (у одноименного монастыря XVII в.! — Г.Ч.), что это птица, а не голос водяного [3, с. 6]. В этих же заповедных местах внимание этнографов и других исследователей во второй половине того же века было привлечено поклонением крестьян обожествляемым ими камням, именуемым «Баш» и «Баши-ха», находившимся будто близ с. Скобачево. О них в конце XIX — начале XX вв. писали этнографы И.П. Сахаров и А.Н. Афанасьев, языковед Е.Ф. Будде, краеведы И.А. Афремов, Н.И. Троицкий [3, с. 6]. Они, как сообщают, «застали» ритуалы, совершавшиеся крестьянами у этих чудодейственных камней, являвшиеся живым эхом ведической древности.

Е.Ф. Будде [3, с. 6] записал говор местной крестьянки: «У кого овцы падають, носють к «башам» (так общо их зовут — ГЧ.) волну — паярчик; на камню есть лик Божия. (! — ГЧ.) Они явились на блохи (облоге — возвышенности — Г.Ч.). Xто што полоша, к ним прикла-даются... Деньхи кладуть, абрякаютца. Коли што — и сам сходишь туды к башам».

Он отмечал глубокую древность этого говора, роднящего его с белорусским. То же мнение о тульском диалекте позже высказал в своей «Этнографии» Зеленин. [6, с. 29]. И это, как и другое, заставляет вспомнить летописные сведения о приходе вятичей в VII в. (а может быть и раньше) по Повести временных лет «от ляхов». Полагаю, что приход в Поочье вятичей происходил с запада, но лишь через ляхов, и вероятнее всего из Пола-бья, Поморья, от ободритов, лютичей, а, возможно, [13, с. 132—133] и через Северо-восточное Причерноморье, Приазовье, Подонье прямо к Туле — «Великому месту мурован-ному» [12, с. 157—159] от Ванского царства, какой-то их ветвью основанного и покинутого. О первом свидетельствует топонимика территории их расселения в Среднем Поочье. Например, с. Радугощ, как город у полабан, — по дороге из Тулы мимо г. Дубны на г. Суворов. Сохранились предания и письменные свидетельства [3, с. 6] о том, что одоевские купцы имели свой язык, называемый в народе «масовским». Но с учетом вятического аканья, вероятно, — «месовский», мецовский (от мецы из Западных славян; их же г. Мец, область Мезия). Полагаю, что к их имени восходят и названия реки Красивая Меча (до сих пор не разгаданное), ведь она в источниках «Меца», «Мецна», и г. Мценска, «Мченска». Имя Одоева, кроме плода народной этимологии — «Одуева», также не имеет удовлетворительного объяснения. Но в «Толковом словаре Живаго великорусскаго языка» В.И. Даля есть группа слов с корнем «одон»: «одонье хлеба вообще круглая кладь, с острою об-вершкою, в 25—40 копен (весьма крупная — Г.Ч.); одонье ржи; одоньеще ср. место, где стояло одонье». Высокий крутой мыс-гора над Упой, на котором обосновался Одоев, вполне напоминает первое из названных значений, последнее могло быть значимо само по себе. Слово одонье (мн. число — одонья) встречается у публицистов и начала XX в. [10, с. 108; 11]. Есть оно и в армянском фольклоре [8, с. 312]. Это может говорить о втором пути вятичей вместе с ванским по В. Щербакову [13, с. 158] (вятическим — ГЧ.) словом корец (корчик — черпак с короткой ручкой — Г.Ч.), что я знаю с детства. А отсюда и тмутараканский (вяти-ческий) Корчев (Г.Ч.), искаженный (из-за хазарского Крч) в Керчь.

Если бы упомянутые авторы, писавшие и воспроизводящие известное о священных башах «застали» ритуальные действия, совершаемые у них крестьянами, то те или иные из них знали бы, что камни эти находятся не там, где они их помещали. Деревня Ско-бачево (к ней отсылает недавно выпущенный одоевской администрацией буклет [3, с. 6] при моих о ней распросах редкого (из-за нынешнего бедственного запустения коренных русских земель) населения оказалась достаточно далеко от древних святынь — Башей.

Местные старожилы, в том числе и выходцы из соседних сел и деревень: наиболее старые и сведущие вместе со своими уже седовласыми детьми, которых они носили туда еще совсем малыми, называли (в начале неохотно, но после доверительной беседы доброжелательно и единодушно) вовсе иное Место. Оно — на окраине деревни Башевки, состоящей всего из нескольких домов, напротив обрывистого берега ручья, бывшего в древности рекой, священное для всей округи и ее жителей, ими же оберегаемое, где и находятся два священнейших для окрестного населения камня. К ним и сейчас обращаются за помощью и считают, что вода, из-под них струящаяся, целебна. Лечит она хвори человеческие и может защитить от разных бед-напастей, избавить от несчастий, душевных недугов, порчи; полезна для здоровья и детей, и взрослых; и многим другим прославлена издревле.

В Одоевском краеведческом музее известно об этих камнях неопределенно, в противоречивых чертах. Каково место их нахождения, есть ли они сейчас — никаких сведений там получить не удалось. Вспомнили, что писали о них давно в районной газете (со статьей в ней я познакомился). По данным текста: Баш — камень побольше, а Башиха поменьше и «с отпечатком человеческой ступни»; под ними всегда была чистая холодная вода; место называли — «Святые Баши»; служили возле них и обедню, но каждый год на Петров день проходили возле них торжественные молебны, бывали и другие богослужения. Далее — неразбериха: «в 1954 г. строили пруд и тогда Башиху загнали под плотину», но еще в 1930 г. «комсомольцы вытащили (какой-то?! — ГЧ.) камень из ямы (?! — Г.Ч.) и столкнули в ручей»; а так как Баши «сходились вновь вместе», то Башиху специально «оттащили повыше по ручью, чтоб не лежали они рядом»; и еще в 20—30-х годах их не раз «комсомольцы пытались, причем с помощью трактора, куда-то сместить» с их тысячелетних позиций. «Однажды» одной из их ватаг «удалось все-таки сбросить один из камней вниз». Но, как утверждают старожилы, к неописуемой радости селян, благоговению их перед всевышними силами и к негодованию находников этот камень «вернулся» на старое место, где и находится поныне.

Вокруг освященного молениями сотен поколений людей места заповедного нахождения Камней все непроходимо заросло кустарником, бурьяном и пройти к ним можно по уверениям сопровождавших меня только ранней весной. Тропинку к ним они же не расчищают сознательно, чтобы укрыть свои святыни от злых сил и дурных людей.

Комсомольцы потому боролись со священными камнями, что в XVIII—XIX вв. местные православные священники, видя и зная, какую тягу и уважение питает и проявляет народ к древним, освященным тысячелетними его верованиями камням, стали совершать крестные шествия к этим древнейшим святыням, наверное, сознавая, что и храмы их стоят на священных для вятичей холмах и у благотворных (святых) источников, где были их святилиша-капища. Православные священники у священных камней (если не им самим) служили молебны, творили прочие священнодейства. В Сербии и поныне православные священники ходят посолонь с молебнами вокруг священных дубов, а в Черногории за день до Рождества Христова приносят к храмам свежесрезанные ветви дубов же, что к тому никакого отношения не имеет (Г.Ч.). Этим подвижничеством своим русские священники очень угодили местному люду, чья привязанность к священным камням была крепка и благодейственна. Это-то и навлекло на священные камни гнев и злобу богоборцев. Но, к счастью их пращуров и родителей, они оказались перед святынями бессильны. Вернулись ли низвергнутые или перемещенные дикарями камни на свое святительское место сами или как-то произошло это по-иному, но оба священных для вятичей и нынешних их потомков Баша по их же утверждениям — пребывают на своих законных местах. Может быть и иных, но весьма стародавних.

Ведь «явились» они на возвышенности, и об этом сказано явно немолодой крестьянкой XIX в., вероятно, потому, что в ее время находились они уже в низине, так как и вода целебная струилась из под них, а не под ними, над ней высоко стоящими, что утверждают, не ведая о их изначально возвышенном положении, и поклоняющиеся им мои проводники и собеседники. Наверное, за века и тысячелетие (может быть и два, три) воды реки, подмывая возвышенный берег, где началось поклонение описываемым камням, обруши ли его с ними вместе и так святыни оказались и в воде, и затем на низменном берегу реки, который продолжает расширяться в сторону быстрины и излучины ее. Такое, несомненно, свидетельствует о глубокой древности здешнего культа почитателей «Башей».

Расспрошенные мной старожилы да упомянутые источники утверждают, что из пары священных камней один носит мужское, другой женское имя. Явление среди каменных святынь славян, пожалуй, единственное в своем роде. Я услышал сначала от одного, потом от припомнивших что-то других рассказчиков отрывки древнего местного предания, которые записал и пересказываю.

Баш был строг, но добр и справедлив; был сильным, вещим; правил всей округой. Баши-ха была мила, умела лечить раны, прозревать будущее и была его женой. Жили они на горе над речкой с чистой, словно живой водой, которая поила их самих, их детей и всех окрестных селян. Многие благодаря ее воде жили до глубокой старости. А Баш был уже так древен, что никто и не помнил, когда он появился на свет. Знали только, что и отец его, и дед, и прадед давно и долго жили здесь и владели всей окрестностью. Башиха была намного моложе мужа. В те времена конные орды степняков часто нападали на соседние земли, жгли селения, убивали людей, захваченных в плен угоняли, продавали в рабство. Баш, его братья и отроки помогали соседям отбиваться от грабителей и поработителей. Много раз нападали те и на его владения, и его людей, но когда самому, а когда с подоспевшей помощью соседей ему удавалось от них отбиться. Однажды большой ордой черные жестокие скопища диких, подобных хищным зверям, кочевников, напали на его, обнесенное рвом и укрепленное бревенчатым тыном городище. Стойко оборонялись его жители и воины Баша от нагрянувших ночью захватчиков. Все вокруг сгорело, почти все защитники града были убиты или тяжело ранены отравленными стрелами врагов. Добрались вороги до вершины холма, где пылали стены крепкого терема Баша. Дети и ближние Баша почти все уже были мертвы или истекали кровью от тяжких смертельных ран. Башиха, взяв из рук павшего родича боевую секиру, отбивалась от наседавших убийц и захватчиков. Но кто-то из них набросил на ее тело сплетенный из конских волос аркан. Помочь ей уже было некому и, видя это, Баш сам из последних сил бросился на кучу врагов, как вепрь на стаю волков. Спасая жену, предсмертным своим усилием он отбил их от нее. Но удар его был так силен, что то ли петля аркана окончательно затянулась, то ли мечом своим задел он ее сам. Упала она бездыханной. Поэтому одни из спасшихся через подземный лаз ко рву и реке и выживших в лесу потомков их говорили, что она погибла рядом с ним с секирой в руках, а другие, что сам он ее убил в последние мгновения битвы. Враги, истощив свои силы, потеряв многих, подавленные в беспощадном побоище героизмом русских воинов, женщин и детей, в бессильной злобе добив полуживых еще героев, ни с чем ушли с залитого кровью пожарища. Баш, очнувшись от понесенных ран и еще ощущая в себе силы жизни, попытался дотащить жену до целебных струй своей речки, но не хватило у обескровленного ранами тела старого воина сил. Он умер рядом с Башихой. Так они и остались рядом на краю обрывистого берега родной реки. Когда пришли с роковым опозданием им на помощь его други из соседней волости, хотели они похоронить их вместе с другими погибшими в этом побоище сородичами с почестями, которые Баш и Башиха заслуживали, то на следующий день они и бывшие в отъездах, соратники Баша и Башихи увидели вместо тел Баша и жены его там, где они лежали с ночи, два больших камня, не ведомо ни кому откуда взявшиеся. Было в этих камнях, как сказывали потом много веков люди, что-то живое, напоминающее Баша и Башиху. Было в них величие и таинство великое. Так их и стали звать-величать. И вскоре стали им поклоняться. Сначала те, кто из их родичей с небольшой частью детей малолетних спаслись в лесу, как предкам своим — родоначальникам, а потом и вся возродившаяся округа; да начали и из соседних волостей приходить и приезжать к ним же на поклон и со всякими своими молениями. Веками шли и шли к ним с мольбами о помощи, о здравии, с приношениями и стар, и млад. Многих исцелили они сами и воды священной, их кровью напоенной речки.

Видимо Баш был вятическим вождем — волостелем. Ибо полагаю, что с учетом вятиче-ского акающего южно-великорусского диалекта Баш — это Бож, и Башиха — это Божиха. Может быть это отголосок событий и эпохи реально существовавшего Божа, в IV в. н. э. вождя припонтийских Антов, упомянутого под именем Буса («время бусово») в «Слове о полку Игореве» и Божа Иорданом Готским в «Деяниях готов».

Со слов старожилов эти камни-памятники в 1956—57 гг. находились на краю поля над речкой, чье название удалось общими усилиями с помощью старенькой школьной учительницы и бывшей заведующей сельской библиотекой вспомнить. И не случайно оно оказалось — Ко-зарь, что я проверил по старой географической карте. Хазары (по-древнерусски — козаре) совершали жестокие набеги на Русь, в том числе и на Вятичей, чтобы грабить, убивать, угонять в рабство. В шестидесятые годы вода в речке доходила взрослому человеку до пояса, ширина ее местами превышала три метра.

Елизаров Николай Васильевич, кавалер ордена «Знак почета» и его сосед Владимир, тракторист, утверждают, что камни эти имели коричнево-багровый цвет, считают их святыми; сообщают, что по неизвестным причинам их «засыпало» перед 1990 г. Люди увидели в этом дурное предзнаменование, что получило впоследствии множество подтверждений. Разрушена великая держава, под угрозой существование русской нации. К камням люди продолжают приходить: просят их о помощи, защите, спасении Отечества, говорят с ними о наболевшем на душе. Баши все слышат, понимают, помогают, утешают, просветляют души, придают силы, укрепляют веру в скорую победу над злом на родной земле. Все поклоняющиеся им и оберегающие их полагают, что они ушли вглубь земли, чтобы не быть оскверненными и потому, что не хотят видеть и терпеть сегодняшние мерзости, унижение, ограбление, бесправие, порабощение и погубление народа русского, но что они вновь вернутся и это ознаменует избавление Руси от ига лжи. В это верят и, к ним чутко прислушиваясь, их берегут от происков угрожающего и им, и народу мирового зла. Это ли не перекликается с легендой о невидимом граде Китеже?! Потому группу посыльных чуждой прессы, патриоты, ничего ей не выдав, проводили вон.

Отставной майор вертолетчик Михаил Иванович уверяет, что место, где сегодня укрылись священные Камни, и впрямь Святое. Он помнит их хорошо. Полезно было до них дотрагиваться, постоять рядом. Опасно их тревожить (даже сейчас, когда они в земле), а тем более откалывать от них кусочки. Тех, кто это делал — постигала скорая смерть.

Он мог бы их откопать, приоткрыть для людей, но боится неминуемой кары и против их воли действовать не хочет. А они, видимо, ушли, скрылись с глаз людских в землю на берегу речки, т. к. увидели повторение нашествий, но до поры! И живы они, и святую помощь подают. И явятся сами на лике матери-земли, когда придет тому время. Заслуживает и удивления, и доверия инстинкт народа, с его древнейшими верованиями, как и в первой половине XVI в. стоящего на своем рубеже.

Место излучины речки, где покоятся священные камни, уникально. Это котловина метров 200 на 200, со всех сторон, кроме возвышенного метра на три обрывистого берега речки, укрытая овальным, почти круговым, возвышением берегов сходившихся ранее в этом месте ручьев (один и сейчас струится по ее дну). Она изобилует чистейшими и целебными родниками — источниками, вода из которых очень по нраву местным коням (которые, как известно, пьют только чистую воду) и многочисленным в зарослях, никем не тревожимым бобрам. Для людей предпочтительны несколько источников. По мнению местных священников, особой благотворной и целебной силой обладает излучина реки, где и покоятся священные Камни на низком со стороны котловины берегу ее. Само место являет собою оазис древнего святилища. Не зря сюда совершались православные крестные ходы. Как к Китежу непокоренному, так и к уже не видимым на поверхности земли священным этим камням, к месту, где они сокрыты под слоем грунта и ила, приходят люди поклониться им и пращурам, помолиться, попросить помощи, оберегая это священное место от всякой скверны, относясь к нему благоговейно, как подобает святыне.

Никто ни тут, ни в Скобачеве у полуразрушенных, стоящих рядом с их домами крупной и выразительной архитектуры церкви с колокольней, не сетовал на произошедшее с теми и не возлагал на их восстановление таких надежд, как на священных Башей. Тем более это было так и ранее, и, конечно, в период длительной кровавой и смертельной борьбы с крымчаками на этих южных оборонительных рубежах Московского государства в первой половине XVI века.

Обнаруженный мною (уже после моего сообщения на Первой Всероссийской научной конференции по русологии 30.03.13. на базе

ГУУ в Москве) в собранных М. Забылиным и изданных в 1880 г. в Москве разнообразных сведениях о Русском народе рассказ о Башах подтвердил и полученные мною известия о них, и мои, высказанные уже по их истории соображения. В Части первой своего труда под заголовком «Камнепочтение» он упоминает [5, с. 86—88] только одни эти камни. Сообщая немало значимого о разных краях России и странах Западной Европы, в том числе, славянских, он нигде более о поклонении камням не говорит. Пересказывая известное ему о Башах, «которых чествуют жители», он ни на кого из перечисленных им в Предисловии авторов и литературных источников (среди них нет упомянутых мной) и ни на какие, приводимые в подстрочных сносках источники, не ссылается. Это позволяет думать, что его информированность предшествовала последующим авторам и, возможно, им не была известна. В пользу такого предположения говорит отчасти то, что он безоговорочно сообщает, что «Баш и Башиха находятся в селе (?! — Г.Ч.) Башеве и верстах в 25 от Одо-ева, а саженях в 50 от церкви». Видимо, современное название Башевка свидетельствует уже о давнем уменьшении этого населенного пункта, ранее более крупного. Ни церкви, ни руин ее вблизи я не заметил, и никто из моих собеседников о ней не упоминал. Далее он пишет: .. .близ дороги на пахотном поле». Но и дороги на высоком берегу речки, где виднелось поле, я не заметил. Лишь то, что «Место, где находятся эти камни имеет довольно значительную возвышенность» (не ясно, что это — возвышенный берег или холм? — Г.Ч), соответствует реальностям, преданиям и сделанным мной выводам о естественном смещении камней потоком и многочисленными половодьями. Он утверждает, что «Фигура этих камней обыкновенная, неправильно квадратная^». Вернее было бы сказать — кубическая, но, как уверяли их хранители, — они имеют формы обтекаемо-овальные, закругленные. То, что «Между собою они лежат параллельно (вернее рядом — Г.Ч.), на разстоянии один от другого не более 1,5 аршин», соответствует и нынешнему их расположению. Что они различны по величине, он, вероятно, не знал.

Фраза: «Тамошние жители утверждают, что Баш и Башиха были люди, мужчина и женщина; по мнению одних муж и жена, а по другим кум и кума, или Бог и Божиха.», соответствует и записанному мною преданию, и моим предположениям. Напротив, что Башей будто «почитают» крещеными «татарским сановником» (сами слова эти исключают вероятность того, т. к. в ордах «сановников» не бывало) и его женой, — ложно. С каких пор и с чего бы в народе, около 400 лет (на обугленной тульской украине!) истекавшему кровью в борьбе с татарскими хищниками случилось бы такое почитание?! Связывать наши камни с «благочестивым» умиранием и «погребением» татарской пары также фантастично, как и то, что: «Два камня с востока приплыли Окою и Упою, и сами пришли лечь на могиле Башей». Все это похоже на позднейшее церковное мифотворение. Но произвольна и трактовка поздних народных переосмыслений исторических событий. Так и курганы в округе, и вал вдоль Оки, защищавший посад Лихвина, неверно называют «татарскими», вероятно, лишь для краткости и, относя их ко времени татарских набегов. Ни курганы, ни валы для защиты русских городов татары (ни ордынцы, ни крымчаки) не возводили. Давние события в народной памяти (особенно при значительной смене населения, что в исследуемых местах происходило с середины XIII в. по истреблении большой части его ордынцами и из-за оттока его к Москве, а за тем при возвращении его на земли предков вместе с новопоселенцами в первой половине XVI в.) смещаются во времени, при забвении более ранних, вытесняемых последующими, страшными вековыми страданиями, ведь есть курганы и валы, существовавшие задолго до этого времени. Ошибочна ссылка автора и на то, что «Баш и Башка слово (?! — Г.Ч.) монгольское, означает голову, начало. Это титул (?! — Г.Ч.) начальника». Небрежность явная. А «Башка» при своей тюркоязычности к его же Богу и Божихе и мной обоснованным именам Божа и Божихи, с учетом московского и тульского вятического (что им не принято во внимание) диалектного аканья именуемых Башем и Ба-шихой, — именам героев русских преданий и объектов национально-исторического культового поклонения и отношения не имеет.

Заслуживает внимания следующее: «О начале превращения их известно только то, что они как герои своего века во время войны...», что согласуется с записанным мной преданием. Далее следуют явно поздние и разноречивые народные догадки о происхождении

«на Башихе» следов «ступни, рубцов». Совпадают с уже изложенными мной сообщениями старожилов и неминуемость наказания в виде ослепления, «отнятием рук и ног», вплоть до смерти тех, кто пытался Камни «рубить» или по иному «надругался над Башами». Не противоречит тому и то, что «Осколки от Башей почитаются врачеством от зубной боли», т. к. может быть, имеются в виду «осколки» естественного происхождения, хотя такое при представлении их моими рассказчиками как камней твердой породы маловероятно. Полностью соответствуют описанному мной поклонению Башам и утверждения М. Забылина: «Народ убежден, что в Башах... замечают и чудодейственную, и благодетельную силу на тех, которые к ним прибегают за помощью и потому в летнее время, около Петрова дня (по его же сведениям в эти дни происходят где «ночные гульбища», где «хороводы», а «Тульские поселяне» с ночи на возвышенном месте «караулят солнце» и с первыми лучами солнца, когда оно «играет» поют: «Ой Ладо! ой Лад! На кургане^», т. е. всюду — ведические обряды! — Г.Ч.), народ стекается в село толпами, сперва служат молебен Божией Матери — Умилению, а потом ходят кланяться камням, как бы на могилы усопших родственников». Такое несомненно свидетельствует в пользу древнейшего, именно русского, происхождения культа поклонения Камням с родными именами, подтверждает предание о них, как о погибших в борьбе с врагом родоначальниках. И то, что «После сего обряда у камней Башей оставляют вещи, деньги, волну (шерсть), холст и прочее...» так же знаменует собою обряд почитания и предков, и обожествленных воплощений их душ.

«Рассказывали, что будто бы Баши многим в сновидениях открывают повеление искать их помощи», чему М. Забылин приводит примеры с явленной ими помощью. Заслуживают внимания его сообщения о том, что для получения помощи Башей требовалось не только «поклониться означенным камням», но и «взять из под них земли», которая «полезна для размножения скота и от порчи, по народному убеждению»; и что «Где берут землю, там образовалась большая яма». Ни где у него нет ни слова о воде, о реке, на берегах (одном или другом) которой Баши находились и пребывают ныне; ни слова о ее и источников близ Камней целебности! Видимо, о том ему и не было ведомо. Показателен и его рассказ о том, как

«покушения» на то, чтобы «камни эти положить в основание храма» «на этом месте» при попытках переместить их или «подрыть их» «сопровождались, будто бы, чудом» — «они... осаживались вниз и старались остаться сокрытыми». Покушались на них и позже многократно, и также безрезультатно.

В заключение он, ни на чем не основывая свое суждение, опрометчиво пишет: «Всего вернее предположить, что камни эти остаток татарского времени (что под этим понимать не поясняя, а глубже, как до него А.С. Пушкин в «Песне о вещем Олеге», в историю не заглядывая — Г.Ч.), и скорее всего напоминают памятники, смысл которых утрачен». Но, что река, на которой Баши стоят искони, называется Козарь, по которой в период борьбы вятичей с хазарами, возможно, проходил для славян рубеж между жизнью и смертью, между свободой и рабством, он, очевидно, не знал. Что на Руси полторы тысячи лет хранится память о подло убитом остготами Боже, ему, видимо, известно не было. А каменных валунных глыб (еще и обтесанных) в виде памятников на поле у берегов русских рек у русских же селищ ни на татарской, ни на хазарской могиле не появилось бы. Памятники эти — свидетельства древней русской истории, преданий и верований вятичей, чье поклонение обожествляемым священным камням корнями своими восходит из наидревнейших ведических времен. Из изложенного также следует, что цитируемый ав тор был относительно подробно, но не полно осведомлен о таинственных Камнях, известное ему о них сообщает вперемежку и у самих Башей, очевидно, не бывал.

Обследуя соседние с Одоевской твердыней районы, мне удалось сделать интересные находки. Южнее Чекалина, бывшего в первой половине XVI в. одним из значительных городов-крепостей Лихвиным, по дороге к тогда же важному стратегически городу-крепости Беле-ву в сторону с. Мишнева с группой курганов — мест погребений погибших в при татарских набегах людей, оборонявших засеки и село в начале XVI в, у восстанавливаемой в с. Березово силами местного священника и прихожан среди накапливаемых стараниями их у святого колодца и купели необычных камней, в том числе окаменелостей доисторических животных и растений, я выявил такой, каковой в народе считают помеченным сверхъестественной силой. Это камень с круглыми углублениями, проверченными в нем трением в них деревянных заточенных с конца бревнышек для ритуального добывания «живого огня». Он — свидетельство вятической, а, возможно, и более ранней археологической культуры, и не две тысячи лет, а больше служил славяно-русам и был для них священен (рис. 2).

На городище Лихвина, вблизи которого на том же левом берегу Оки еще по раскопкам XIX в. известны укрепленные славяно-арийские (причисляемые к «балтским») городища II тысячелетия до н. э., славянские (вя-тические) VII—X вв. н. э. среди подъемного

Рис. 1. «Белевский» камень с энергетикой (3—2 тыс. до н. э.)

Рис. 2. Камень для добывания «живого» ритуального назначения огня из окрестностей с. Мишнево близ впадения р. Упы в Оку материала и в чьих-то пробных раскопах мне встретились осколки керамики, сходные с такими же IV—VII вв. н. э. в Праге [1, с. 31, 33] и обнаруженными мной на руинах Сурожа от IV в. до н. э. до середины XV в. н.э., вопреки их «балтскости». Против балтских грез говорит и топонимика, языкам бедным и не соответствующим реальностям местности приписываемая. Например, река Ватца с неправильным ударением на первом слоге к таким фантазиям отношения не имеет. Ватца с ударением на последнем слоге по-вятически — вода, водица, что я помню с детства. А когда легковер [2, с. 33, 34, 49], идя на чужом поводу, запрашивает и благодарит «коллег» с берегов Балтийского (издревле — Венетского) моря, то получается чушь: городише «Дуна» вдруг несуразно становится литовским «хлебом» или латышским «гусиным пухом». И невдомек ему, что не венграми — мадьярами-хун-грами в захваченной ими славянской Паннонии назван Дунай, бывший таковым еще до их кровавого вторжения; где и «буда» — Будин, и «пешт» — Печь — славянские города, как и Блатеноград (где не «Балатон», а Блатно), откуда получили княжье приглашение Кирилл и Мефодий; где «секирца» — секира, «ви-тез» — витязь и мн. др. от полу-истребленного славянства и его культуры по бедности языка и культуры захватчиков ими перенятое; как Шандор Петефи — Александр Петрович Петрович, и дом его отца — в Дуна-Вече — Вече на Дунае. Также и на Русской равнине до пришедших с северо-востока («финно-угорских», выделяемых и объединяемых по путанным лингво-археологическим данным) народ-цев, жили арии и одни славяне возвратились на свою же прародину (как с юга, так и с запада), другие на ней оставались (4, с. 178). И если «дуна»» у кельтов — укрепление, а по близости происхождения к славянам они — не по-латински, а по-славянски — сельты (Поно-марев-Лесной), то и у праславян, и славяно-русов топоним этот, вероятно, имел близкое по смыслу значение, да еще над Окой, рекой-

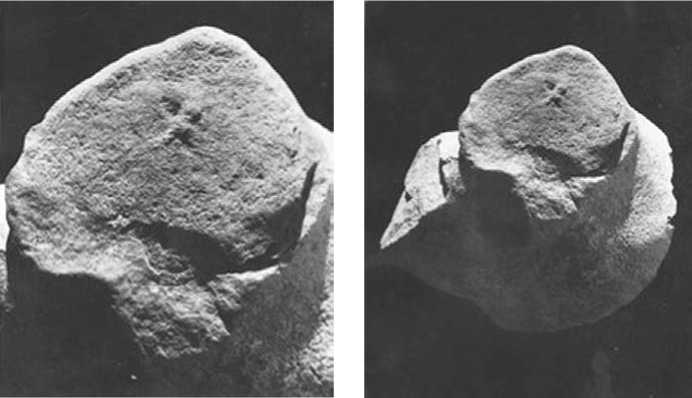

Рис. 3. Камень с изображением креста с Воротынского городища — оборонительного звена южных рубежей Московского государства первой половины XVI в.

дунаем. Ведь в русском фольклоре сохранились обращения к «дунай-реке» как к реке вообще, а не к одному лишь Дунаю. Если говорить о балтскости топонимики этого края Центральной России, то следует иметь в виду лишь переселение с ее и на ее территорию славян Полабских, Поморских, Ободритов, из Стодоранского государства, руян с о. Руян (Рюген), русов в том числе, устья Руса (Немана), Наровы, островов, заселенных русами, и юго-восточных прусских берегов. И если относить кого-то к «балтам», то, имея ввиду славян (венетов, ругов, русов) [9, с. 2, 8, 11, 27, 32] Юго-восточной Прибалтики, но ни как не предков нынешних литовско- и финноязычных жителей самоназванной «Балтии» (Г.Ч.). Но несть числа бессмыслицам чуждых слов, привязываемых к земле русской, славяно-русской, индо -арийско - славянской. Список рек и городов, которым отказывают в происхождении их имен от родных корней, прискорбно увеличен.

В толще основания крепостного вала Во-ротынска, одного из городов-крепостей рус ских юго-западных рубежей первой половины XVI в. среди обломков керамики и костей, т. е. среди предметов более древних, чем сам вал XII в, в слое обугленных остатков их, в раскопе я обнаружил камень твердой породы, возможно пропитанный кремнистыми отложениями. Он имеет ровный темно-коричневый цвет, следы сколов того же цвета. Сколы расположены беспорядочно, возможно, случайны (от ударов или пожара). На достаточно ровной его, вероятно, лицевой поверхности отчетливо выступает рельефное изображение равноконечного креста, которое имеет несомненно дохристианское происхождение. Он занимает центр плоской части камня и обрамлен почти стертой окружностью (рис. 3) Возможно, это домовая святыня солнечного Ярилы (Яра) или печать. Заслуживает внимания и камень, по данным работников и исследователей Белевского музея «имеющий большую энергетику, с изображением, возможно, тотема» (предположительно бобрихи с бобренком) славяно-ариев Верхнего Поочья (рис. 1).

Список литературы Предания о священных камнях южного оборонительного (засечного) рубежа Московского государства первой половины XVI в

- Borkоvsky Ivan, autorsky kolektiv. Dejiny Prahy. Praha: Politicke literatury, 1964. 824 с.

- Веденин В.Л. Трагедия «Злого города», Козелеск, Козельск, Лихвин ?. Калуга: Золотая аллея, 2008. 272 с.

- Дворецкий В., Каретников И., Лыженков А. Одоев. Тула: Бизнес-Пресс, 1999. 10 с.

- Жарникова С.В. Древние тайны русского севера. Древность: Арьи. Славяне. М.: Палея, 1996. 178 с.

- Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Симферополь: Редотдел Крымского комитета по печати совместно с кооперативом «Соратник», 1992. 619 с. Репринтное воспроизведение. М.: М. Березин, 1880.

- Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 511 с.

- Кайсаров А.С. Славянская и российская мифология. Мифы древних славян. Саратов: Надежда, 1993. 320 с.

- Карапетян Г.О. Армянский фольклор. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1979. 375 с.

- Кузьмин А.Г. Кто в Прибалтике «коренной»? М.: ПАО, 1993. 32 с.

- Меньшиков М.О. Поспешите с защитой//Новое время. 1913. № 13332.

- Нилус С. Близ есть, при дверех. Спб.: ОЮ -92, 1996. 320 с.

- Чалов Г.В. Защита Московского государства от турецко-татарской агрессии.

- Оборона Тулы в 1552 г.//Власть. 2010. № 09. С. 157-159.

- Щербаков В.И. Века трояновы. М.: Просвещение, 1995. 160 с.