Пределы уголовно-процессуальных и организационных полномочий руководителя следственной группы и проблемы их реализации в уголовном судопроизводстве

Автор: Лубягин М.С.

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Статья в выпуске: 3 (31), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются актуальные аспекты о следственной группе в российском уголовном судопроизводстве, ее субъектном составе на современном этапе, а также о пределах полномочий ее основного члена - руководителя следственной группы. Проведен анализ процессуального статуса членов следственной группы, раскрыты его сущностные характеристики и особенности. Определен спектр уголовно-процессуальных и организационных полномочий руководителя следственной группы, при этом выявлены соответствующие проблемы их реализации при производстве предварительного следствия следственной группой в российском уголовном судопроизводстве. Материалы исследования представлены в форме нормативных правовых актов, регламентирующих в той или иной степени процессуальные и организационные начала производства предварительного следствия следственной группой. Методологическую основу исследования составила совокупность следующих методов: метод формально-юридического анализа, сущность применения которого заключается в анализе действующего и утратившего силу законодательства, регламентирующего порядок формирования следственных групп; системный метод, применяемый при определении научных правовых конструкций анализа основных элементов субинститута уголовно-процессуального права - производства по уголовному делу следственной группой, а также при исследовании характеристик рассматриваемого субинститута и их взаимосвязи в теории уголовно-процессуального права. В заключении сформирована научная правовая конструкция процессуального механизма оптимизации порядка формирования и деятельности следственной группы в уголовном судопроизводстве.

Следственная группа, производство предварительного следствия следственной группой, руководитель следственной группы, уголовное судопроизводство

Короткий адрес: https://sciup.org/143183371

IDR: 143183371 | УДК: 343.13 | DOI: 10.55001/2587-9820.2024.10.64.013

Текст научной статьи Пределы уголовно-процессуальных и организационных полномочий руководителя следственной группы и проблемы их реализации в уголовном судопроизводстве

Следственная группа как особый объект уголовно-процессуальных правоотношений в российском уголовном судопроизводстве представляет интерес как в правоприменительной деятельности досудебного производства по уголовным делам, так и в научных отраслях уголовноправовых наук. По верному замечанию профессора А.А. Тарасова, до по-

3, pp. 131–140. (in Russ.)

явления ныне действующего уголовно-процессуального закона1 (далее по тексту – УПК РФ) деятельности след- ственных групп была посвящена «скудная» нормативная регламентация основных процессов, связанных с организационными началами производства предварительного следствия следственной группой [1, с. 17].

Основная часть

После появления УПК РФ порядок нормативной регламентации производства по уголовному делу следственной группы был закреплен в отдельной статье, посвященной общим началам производства предварительного следствия следственной группой, – ст. 163 УПК РФ. В содержании указанной нормы определены субъекты (должностные лица) следственной группы, а также объем их полномочий.

Так, рассматривая вопрос о должностных лицах, входящих в состав следственной группы, представляется возможным заключить, что в соответствии с положениями ст. 163 УПК РФ такими должностными лицами могут являться:

– должностные лица органов предварительного расследования РФ (следователи);

– должностные лица органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность.

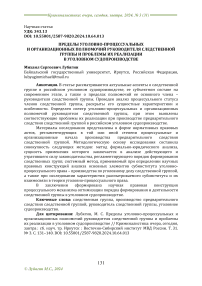

На основании изложенного и, конкретизируя вопрос о субъектном составе следственной группы, представляется возможным классифицировать состав следственной группы следующим образом (см. рис. 1):

Рис . 1. Классификация состава следственной группы

Как отмечает профессор И.В. Смолькова, «любая коллективная деятельность так или иначе требует надлежащего руководства и организации» [2, с. 117], с чем, конечно же, следует согласиться. Подобное мнение, как представляется, должно находить свое отражение и в общих началах деятельности членов следственных групп в уголовном судопроизводстве.

Необходимо отметить, что в содержании УПК РФ не закреплены такие понятия, как руководитель следственной группы и следователь-член следственной группы , что, детерминирует условия, в которых не может быть обеспечено правильное применение процессуальных норм при принятии решений в рамках производства по уголовному делу следственной группой. Однако нельзя не отметить, что в нормах УПК РФ закреплены положения, регламентирующие, во-первых, указание руководителя следственной группы в постановлении о поручении производства предварительного следствия следственной группе, а, во-вторых, его компетенцию. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 163 УПК РФ руководитель следственной группы правомочен принимать решения:

-

а) о выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, установленном ст. ст. 153 - 155 УПК РФ;

-

б) о прекращении уголовного дела полностью или частично;

-

в) о приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;

-

г) о привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения;

-

д) о направлении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в ста-

- ционарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебномедицинской или судебнопсихиатрической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ;

-

е) о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия;

-

ж) о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 163 УПК РФ руководитель следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими следователями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством.

Кроме того, в исключительной юрисдикции руководителя следственной группы относится ряд полномочий уголовно-процессуального, а вместе с ним организационного и тактического характера. Общеизвестно, что следственная группа представляет собой с точки зрения психологии малую социальную группу. Это означает, что регулирование взаимоотношений ее членов между собой не может ограничиваться исключительно положениями закона. Здесь уместно вести также речь о том, что такие отношения регулируются нормами морали, нравственности, служебной подчиненности, личностными психологическими установками и пр. Однако все равно ключевое значение в регулировании лю- бых отношений в следственной группе принадлежит ее руководителю.

К основным процессуальным, организационным и тактическим решениям руководителя следственной группы представляется возможным относить, например, право на принятие решений о действиях, связанных с формированием, изменением субъектного состава следственной группы, определение направлений работы для каждого следователя, право на формирование обвинительного заключения в условиях работы группы и др.

Одновременно с этим нельзя не отметить, что содержание уголовнопроцессуального закона не предусматривает определенных положений о требованиях, предъявляемых к руководителю следственной группы. Нормативные положения о таких требованиях находят свое отражение в ведомственных нормативных актах.

Опираясь на анализ ведомственных нормативных актов следственных органов РФ, представляется возможным определить, что в соответствии с п. 1.8. Приказа Следственного комитета РФ от 15.01.2011 г. № 21 закреплено, что для расследования и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений следственным органам Следственного комитета РФ поручено создавать постоянно действующие следственные и следственно- оперативные группы2, руководство деятельностью которых возлагать на наиболее опытных работников (следователей). Кроме того, в вышеуказанном акте закреплено, что полномочия по определению наиболее опытных следователей возлагаются на руководителя следственного органа, который в последующем принимает решение о назначении определенного следователя руководителем соответствующей следственной группы.

В соответствии с ч. 3 ст. 163 УПК РФ руководитель следственной группы обязан принять уголовное дело к своему производству. Из этого следует категоричный вывод о том, что руководитель следственной группы с точки зрения уголовнопроцессуального закона несет персональную ответственность не только за свои действия и принятые процессуальные решения, но и за действия и принятые решения всех членов следственной группы. На основании этого возникает соответствующий вопрос: не обязаны ли другие следователи-члены следственной группы, не являющиеся ее руководителем, также принимать уголовное дело к своему производству? В уголовнопроцессуальной теории данный вопрос является предметом спора ученых-процессуалистов.

Так, например, А.А. Тарасов отмечает, что необходимость принятия уголовного дела к своему производ- ству всеми следователями, являющимися членами следственной группы, предопределяется следующим: подобное решение, по мнению автора, может служить гарантией для следователя-члена группы, исключающей споры относительно объема его прав и обязанностей, его процессуальной самостоятельности [3, с. 67].

Несколько другое мнение имеет М.М. Шамсутдинов, отметив при этом, что руководитель следственной группы, принимающий уголовное дело к своему производству, является «тем самым единственным должностным лицом, ответственным за ход и результаты как всего расследования по делу, так и отдельных его направлений» [4, с. 92].

Однако, несмотря на положения ч. 5 ст. 163 УПК РФ, факт принятия уголовного дела к своему производству только руководителем следственной группы определяет ряд проблем уголовно-процессуального характера [5, с. 112].

Во-первых, законодатель в этом случае не конкретизирует процессуальный статус следователя-члена следственной группы: каков объем полномочий такого следователя в этом случае? Ведь такой следователь не принимает уголовное дело (или хотя бы его часть) к своему производству в соответствии со ст. 146 УПК РФ, но в это же время производит по ходу расследования следственные и процессуальные действия [4, с. 93]. В этой связи нуждается в конкретизации следующее обстоятельство: каковы пределы полномочий такого следователя и в каком правовом поле они заканчиваются? Ведь, если такой следователь не принял уголовное дело к своему производству, он и не вправе в целом производить какие-либо следственные и иные процессуальные действия с точки зрения уголовно-процессуального закона. Из этого следует, что в условиях неточностей нормативной регламентации деятельности следственных групп достижение назначения уголовного судопроизводства в части защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также в части защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод будет выглядеть весьма проблематичным [6, с. 71]; [7, с. 307]

Во-вторых, в УПК РФ не закреплены положения, регламентирующие пределы ответственности следователя-члена группы, не принявшего уголовное дело к своему производству, но осуществляющего производство следственных и иных процессуальных действий [4, с. 93–94]. Каким образом следователь-член группы правомочен нести персональную ответственность за принятие решения и произведенные на их основе следственные действия? С позиции УПК РФ - никаким, поскольку вся ответственность, в том числе процессуальная, возложена исключительного на одного члена следственной группы – ее руководителя, что, как представляется, ставит по угрозу не только принцип законности в российском уголовном судопроизводстве и интересы отдельных участников уголовного судопроизводства [8, с. 143], но и характеризует работу следственных органов не на качественном и эффективном уровне, дестабилизируя при этом значительную часть досудебного производства по уголовным делам с точки зрения сочетания процессуальных и тактических возможностей при расследовании преступлений группой следователей [9, с. 102].

И, наконец, нельзя не отметить, что уголовные дела, порученные в производство следственной группе, обусловливаются сложностью рас- следования и большим объемом работы [4, с. 16]. Это, в свою очередь, становится почвой для появления уголовно-процессуальных и организационных проблем: например, если подозреваемым совершены преступления, одновременно зарегистрированные правоохранительными органами в различных географических позициях (местах), то в соответствии со ст. 152 УПК РФ формируется потребность в осуществлении необходимых следственных действий по фактическому месту совершения преступления. Соответственно, в этом случае уместно размышлять о том, как следователь-член группы, находящийся в удалении от места производства предварительного следствия, может назначить производство какого-либо следственного или иного процессуального действия? Более того, на основании чего он может назначать и производить следственные действия? Фактически в соответствии с УПК РФ этим исключительным полномочием наделен только руководитель следственной группы на основании положений, закрепленных в ст. 163 УПК РФ.

Конечно, на практике следственные работники находят выход из такой ситуации путем составления и направления соответствующего поручения (письменного обращения следователя-члена группы) в следственные органы, находящиеся на удалении от основного места производства предварительного расследования. Но в этом случае речь уже идет не о работе следственной группы, а о совсем иной форме процессуального взаимодействия.

Следовательно, для поддержания оптимизационного характера в деятельности следственной группы, основываясь, в том числе на требованиях законности при производстве по уголовным делам, предусмотрен институт процессуального контроля за решениями и деятельностью членов следственных групп. Как правило, процессуальный контроль представляет собой ведомственный контроль, то есть осуществляемый в системе соответствующего правоохранительного органа.

Однако, осознавая факт того, что руководитель следственного органа может иметь прямую заинтересованность в качестве показателей эффективности подчиненных ему работников, ставится под большое сомнение качество процессуального контроля. Очевидно, что при таких условиях руководитель следственного органа может вполне необъективно подходить к вопросу контроля за действиями следователей, в том числе включенных в состав следственной группы.

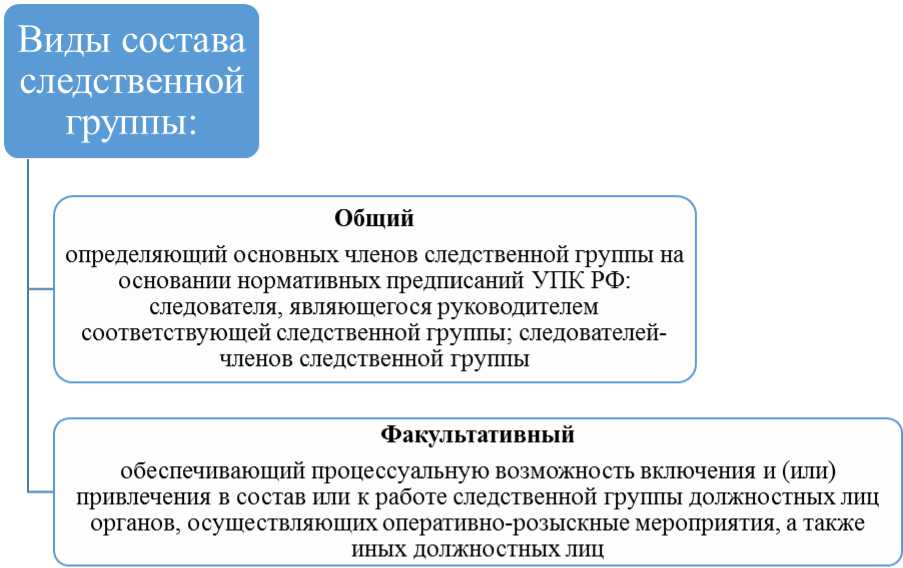

В заключении представляется необходимым для практической деятельности разработка процессуального механизма устранения неточностей нормативной регламентации производства предварительного следствия следственной группой в уголовном судопроизводстве, основанном на внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство (см. рис. 2):

Рис . 2. Схема механизма оптимизации порядка производства предварительного следствия следственной группой

Выводы и заключение

Таким образом, опираясь на данную схему, необходимо конкретизировать каждый из основных ее элементов.

-

1. Прежде всего, необходимо закрепить и утвердить на уровне УПК РФ включение следователя в состав следственной группы – актом принятия таким следователем уголовного дела (или его части) к своему производству.

-

2. Усилить прокурорский надзор за производством по уголовному делу следственной группой, предоставив надзирающему прокурору право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, находящегося в производстве руководителя следственной группы, без обязанности составления письменного мотивированного запроса об ознакомлении с такими материалами.

-

3. Конкретизировать на уровне уголовно-процессуального закона организационные полномочия руково-

- дителя следственной группы и их пределы в целях построения, качественной выработки и реализации процессуальных норм, связанных с осуществлением производства предварительного следствия следственной группой.

При условии успешной реализации вышеуказанной концепции оптимизации порядка формирования следственных групп и осуществления производства предварительного следствия следственной группой представится возможным направить их деятельность на эффективное достижение назначения уголовного судопроизводства. Как представляется, сущность процессуального значения производства по уголовному делу следственной группой формируется из трех взаимосвязанных структурных элементов:

– сокращение сроков расследования преступлений;

– обеспечение качественного производства расследования преступлений;

– достижение результативности производства расследования преступлений.

Совокупность отмеченных элементов формируется на основе преимуществ производства по уголов- ному делу следственной группой и направлена на достижение назначения уголовного судопроизводства в части защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также в части защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Список литературы Пределы уголовно-процессуальных и организационных полномочий руководителя следственной группы и проблемы их реализации в уголовном судопроизводстве

- Тарасов, А. А. Процессуальные и тактико-психологические проблемы расследования преступлений группой следователей: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Куйбышев, 1990. 215 с. EDN: ZJOMNL

- Смолькова, И. В. Участники современного российского уголовного судопроизводства: монография / И. В. Смолькова, отв. ред. Р. В. Мазюк. М.: Юрлитинформ, 2017. 440 с. EDN: YUMKDF

- Тарасов, А. А. Взаимодействие следователей и органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность в современных условиях: размышления теоретика // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2019. № 2 (84). С. 67-69. EDN: GWYRQN

- Шамсутдинов, М. М. Производство предварительного следствия следственной группой: Процессуальные, управленческие и тактико-психологические аспекты: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Ижевск, 2005. 265 с. EDN: NNGIEF

- Захарова, В. О. Осуществление уголовного преследования следственной группой // Lex Russica. 2016. № 2 (111). С. 110-120. EDN: VWBSBL

- Смирнова, И. Г., Марковичева, Е. В. Социальный аспект назначения уголовного судопроизводства: к вопросу о пределах его действия // Вестник Томского государственного университета. Право. 2022. № 44. С. 71-80. EDN: HFYVRV

- Грибунов, О. П. "Институт возбуждения уголовного дела" в трудах профессора Б. Я. Гаврилова и их влияние на развитие теории уголовного процесса и правоприменительной деятельности // Всероссийский криминологический журнал. 2023. Т. 17, № 4. С. 301-311. EDN: LISGIM

- Мазюк, Р. В. Интересы участников уголовного судопроизводства как объект принуждения в уголовном процессе // Академический юридический журнал. 2021. Т. 22, № 2(84). С. 142-150. EDN: BNDUXX

- Фойгель, Е. И. Современные тенденции и перспективы развития криминалистического учения о личности участников уголовного судопроизводства // Академический юридический журнал. 2023. Т. 24, № 1 (91). С. 101-108. EDN: OACRRE