Предикторы чувствительности личности к отвращению

Автор: Кудряшов Аркадий Александрович, Рыльская Елена Александровна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Общая психология, психология личности, история психологии

Статья в выпуске: 2 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Понимая чувствительность как повышенную восприимчивость к стимулам, которая реализуется через негативные эмоциональные реакции, открытыми остаются вопросы, связанные с персонализацией реактивности. В решении проблемы психологической безопасности личности, обеспечения ее эффективного функционирования существует противоречие между востребованностью результатов исследования поведенческой реактивности личности в ситуациях воздействия аффективных стимулов и недостаточностью представлений о ее психологических детерминантах. Цель: разработать прогностическую модель чувствительности личности к отвращению. Материалы и методы. В обследовании приняли участие 159 студенток гуманитарно-педагогического вуза. На основании результатов тестирования по методике «Шкала отвращения», обследованные разделены на три группы: толерантных к отвращению - ТкО (n = 52), чувствительных к отвращению - ЧкО (n = 31) и с неопределённым отношением к отвращению - НкО (n = 76). Определяли психологический статус и состояния студенток - использована расширенная батарея психологических методик, оценивающих текущее состояние, формально-динамические качества, а также свойства личностной и эмоциональной сфер индивидуальности. С целью разработки прогностических моделей чувствительности и толерантности к аффективному стимулу применяли множественный регрессионный анализ. Результаты. Среди личностных детерминант положительно влияют на ЧкО интуитивный канал эмпатии, установки эмпатии, вербальная агрессия и негативизм; отрицательно - проникающая способность (эмпатии). На ТкО - преимущественно отрицательное влияние проникающей способности, сопереживания, экстраверсии, подозрительности и раздражительности; положительное влияние оказывают эмоциональный канал эмпатии и вербальная агрессия. Эмоциональные детерминанты ЧкО - это преимущественно отрицательное влияние деперсонализации, контроля экспрессии, понимания своих и чужих эмоций, положительно влияют эмоциональное истощение и внутриличностный эмоциональный интеллект. Примечательно, что эмоциональных детерминант ТкО в результате регрессионного анализа не выявлено. Психические состояния как детерминанты ЧкО подкрепляются положительным влиянием ригидности и отрицательным влиянием нервно-психической устойчивости; ТкО детерминируется положительным влиянием фрустрации и отрицательным влиянием тревожности. Заключение. Установленные детерминанты чувствительности к отвращению рекомендуется рассматривать как маркеры внутренних латентных механизмов, обеспечивающих ряд адаптивных реакций личности к условиям социально-профессиональной среды.

Чувствительность, отвращение, студенты, регрессионный анализ, предикторы, личностная сфера, эмоциональная сфера, психические состояния

Короткий адрес: https://sciup.org/147240945

IDR: 147240945 | УДК: 159.9.072 | DOI: 10.14529/jpps230201

Текст научной статьи Предикторы чувствительности личности к отвращению

Исследование аффективно-эмоциональной сферы личности целесообразно с учетом ее принадлежности к профессиональной когорте населения. Известно, что профессии категории «Человек – Человек» предъявляют повышенные требования к эмоциональной сфере, а именно к высоким уровням проявления эмоционального интеллекта как конструкта способностей распознавать и управлять своими эмоциями и окружающих.

Представленная в исследовании выборка студентов – будущих педагогов заявлена с учетом реализации основных компетенций

(а в перспективе трудовых функций), отражающих сформированность ряда профессионально значимых качеств. В частности, профессионал должен контролировать и управлять восприятием, оперативным анализом (интерпретацией), в данном случае педагогической ситуации, потенциально индуцирующих как собственные, так и у окружающих астенические аффективные эмоции, в т. ч. отвращение.

Спектр указанных выше специфических ситуаций достаточно широкий: от рядовых учебно-воспитательных (работа с влажными препаратами, препарирование органа или тка- ни в рамках предмета «Биология»), разрешения проблем, связанных, например, с особыми потребностями обучающихся – языковой барьер, ограниченные возможности здоровья и т. п. до экстраординарных (оперативный разбор острых конфликтных ситуаций; оказание первой помощи и т. п.).

Исходя из указанного выше, актуализируются исследования биосоциальных механизмов индукции аффективных эмоциональных состояний, их роль в формировании психологической защиты личности, а значит – глобальных проблем, среди которых профилактика личностных деформаций, психосоматических заболеваний и виктимности личности.

В основе указанных проявлений негативных эффектов воздействия аффективных стимулов находится соответствующая чувствительность как способность человека различать, воспринимать и реагировать на значимый раздражитель, в частности на аффективный стимул. Одной из частных реакций на аффективное воздействие является формирование и проявление эмоции отвращения. Несмотря на то, что отвращение часто классифицируется как «базовая» эмоция, оно имеет широкий спектр причин, трактуется множеством конкурирующих функциональных теорий, имеет характерные особенности развития и проявления [1]. С одной стороны, отвращение является значимым индикатором в структуре психологической безопасности личности [2]. С другой стороны, в силу своей специфичности использование аффективного стимула является относительно менее «травмоопасным» в решении задач индукции этой эмоции1, по сравнению, например, со злостью, страхом, гневом и др. астеническими эмоциями, затрагивающими, как правило, неприятный или деструктивный опыт личности в целом, кардинально влияя на ее психологическую безопасность [3].

Система обеспечения психологической безопасности личности функционально многообразна и специфична для конкретного типа воздействия: настроена на сигналы различной модальности; индуцирует различные эмоции, умозаключения и поведенческие реакции; представлена в различных нейробиологиче- ских субстратах [4]. При этом функциональность указанной системы детерминирована степенью восприятия – чувствительностью личности к повреждающему фактору.

Изначально чувствительность к отвращению – многофакторный конструкт, активирующийся от угрозы, например, инфекционного заражения [5] до социальных инстинктов, выраженных в неприятии или избегании [6]. Именно отвращение позволяет рассматривать психологическую безопасность личности как динамическую адаптивную систему [7].

Цель исследования : разработать прогностическую модель чувствительности личности к отвращению

Материалы и методы исследования

В обследовании на основании добровольного информированного согласия приняли участие 159 студенток гуманитарнопедагогического вуза, обучающихся на 2–4-м курсах. Средний возраст респондентов 19,4 ± 1,1 года.

С целью определения психологического статуса и состояния студентов была использована батарея психологических методик, оценивающих текущее состояние, формальнодинамические качества, а также свойства личностной и эмоциональной сфер индивидуальности. При подборе методик руководствовались экспертной оценкой качеств и свойств, определяющих преимущественно аффективно-эмоциональную сферу личности.

Тест (опросник) эмоционального интеллекта Люсина (ЭмИн) . В основу опросника положена трактовка эмоционального интеллекта как способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими [8].

Методика «Самооценка психических состояний» («ТФАР») предназначена для сопоставления показателя личностной тревожности с показателями склонности личности к другим психическим состояниям: фрустрации, агрессии и ригидности2.

Личностный опросник Айзенка (EPI) в адаптации А.Г. Шмелёва применялся для оценки экстраверсии – интроверсии и эмоциональной стабильности – нестабильности – нейротизма [9].

Опросник выгорания Маслач (MBI) использован для диагностики эмоциональной составляющей профессионального выгорания: шкалы «Эмоциональное истощение», «Деперсонализация», «Редукция профессиональных достижений» [10] (опросник адаптирован Н.Е. Водопьяновой и дополнен математической моделью авторского коллектива НИПНИ им. Бехтерева3).

Опросник уровня агрессивности Басса -Дарки (стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой) применялся с целью выявления структуры и уровня компонентов (шкал) агрессивности обследованных студенток: «Физическая агрессия», «Косвенная агрессия», «Раздражение», «Негативизм», «Обида», «Подозрительность», «Вербальная агрессия» и «Чувство вины» [11].

Анкета оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз-2» позволяет оценить вероятность возникновения нервнопсихических срывов4.

Тест на эмпатические способности (В. Бойко) определяет степень выраженности эмпатических способностей (шкалы) и их значимость в структуре эмпатии: «Рациональный канал эмпатии», «Эмоциональный канал эмпатии», «Интуитивный канал эмпатии», «Установки, способствующие или препятствующие эмпатии», «Проникающая способность в эмпатии» и «Идентификация»5.

«Экспресс-диагностика психологической безопасности личности» позволяет анализировать полученные данные по разным шкалам: «Морально-волевая урегулированность», «Стратегии совладания со стрессовой ситуацией», «Ценностно-смысловая», «Посттравматический рост» [12].

«Шкала отвращения» (The disgust scale) – центральная методика исследования, предназначенная для измерения индивидуальных различий в чувствительности к отвращению и для изучения отношений между различными видами отвращения [13]. Все обследованные разделены на группы: толерантных к отвращению – ТкО (n = 52); чувствительных к отвращению – ЧкО (n = 31) и с неопределённым отношением к отвращению – НкО (n = 76). Группа лиц со средним уровнем (отвращения) отражает некоторую вариативность психических состояний на момент обследования [3].

С целью разработки прогностических моделей чувствительности и толерантности к аффективному стимулу применяли множественный регрессионный анализ. Результатом данного вида анализа является определение детерминант чувствительности и толерантности к аффективному стимулу.

Полученные прогностические модели описывали, характеризуя следующие результаты регрессионного анализа:

– коэффициент множественной корреляции (R) – мера линейной взаимосвязи «зависимой» переменной (например, ЧкО) с набором «независимых» переменных (указывали F-критерий Фишера и p-уровень статистической значимости);

– коэффициент детерминации (R2) указывает на точность модели, отражая долю дисперсии «зависимой» переменной, объясняемой совокупностью «независимых» переменных;

– скорректированный R2 (далее – R2 коррект. ), учитывая дополнительные независимые переменные, уменьшает роль случайности в вычислении. R2коррект. использовали при описании в модели с большим количеством независимых переменных, а также при сравнении моделей с различным числом независимых переменных;

– коэффициенты регрессии (В);

– стандартизированные коэффициенты регрессии (β), t-критерий Стьюдента и p-уровень их статистической значимости.

Реализуя регрессионный анализ, использовали обратный пошаговый метод. Суть метода – в поочередном исключении переменных из анализа, кроме несущественных для прогноза «независимых» переменных, чьи β-коэффициенты статистически незначимы.

Результаты и их обсуждение

Выявление детерминант чувствительности личности к аффективному стимулу проводилось в трех группах обследованных с различной чувствительностью к отвращению: ЧкО, НкО и ТкО. В каждой группе в ре- зультате регрессионного анализа определены детерминанты, определяющие значимую роль в проявлении чувствительности личности к отвращению.

Рассчитаны прогностические модели, в которых представлены детерминанты чувст-вительности/толерантности к отвращению: а) личностной сферы; б) эмоциональной сферы; в) психических состояний.

Личностные детерминанты чувствительности к отвращению в сравниваемых группах

Сравнивая прогностические модели личностных детерминант чувствительно- сти/толерантности к отвращению у студентов трех групп, отмечаем их статистическую значимость. Однако содержательная интерпретация целесообразна в отношении моделей, рассчитанных для групп ЧкО (R = 0,916;

R2 = 0,839; R2 коррект. = 0,807 при p = 0,002) и ТкО (R = 0,911; R2= 0,83; R2 коррект. = 0,794 при p < 0,001). Для группы студентов НкО прогностическая модель объясняет лишь 29 % дисперсии зависимой переменной (R = 0,538; R2 = 0,29; R2 коррект. =0,26 при p = 0,021) и прогноз не является надежным.

Модели прогноза как чувствительности, так и толерантности к отвращению включают показатели эмпатии и структуры агрессии.

Общим, неспецифическим в механизмах различных уровней сенситивности к отвращению является отрицательное воздействие проникающей способности в эмпатии и положительное – вербальной агрессии.

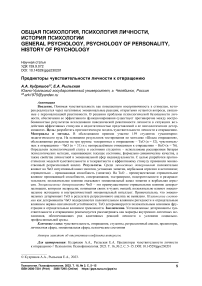

Однако если в группе ЧкО проявление вербальной агрессии сопровождается установками, препятствующими эмпатии и, в связи с этим, – соответствующими действиями, опираясь на предыдущий опыт («Интуитивный канал эмпатии»), то в группе ТкО вербальная агрессия «поддерживается» способностью таких студентов усугублять ситуацию восприятия аффективного воздействия, инициировать у окружающих негативный эмоциональный резонанс (рис. 1).

На чувствительность к отвращению положительно влияет негативизм – манера в поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы с условно принятыми в обществе «аффектами». Отрицательное воздействие на толерантность к отвращению оказывают подозрительность и раздражительность. Так, можно предполагать, что у студентов толерантность к отвращению исключает проявление вспыльчивости, грубости, недоверия и осторожности.

Следует отметить место обиды в прогнозе статуса «неопределенное отношение к отвращению» (НкО). Обида – эмоция, которая мо-

Рис. 1. Личностные детерминанты чувствительности к отвращению Примечание: сплошная полужирная линия – прямо пропорциональное (положительное) влияние, штриховая – обратно пропорциональное (отрицательное) влияние

Fig. 1. Personality determinants of sensitivity to disgust

Note: solid bold line – positive influence; dashed line – negative influence

жет существовать в сублимированной форме в результате подчинения, стигматизации или насилия. Обида исторически рассматривается как чувство, «пропитанное разочарованием, презрением, возмущением и недоброжелательностью». Например, М. Розенберг (2015), описывая негодование и гнев, указывал, что негодование содержит основные эмоции удивления и отвращения [14].

В частной классификации эмоций обида отражает три эмоции вторичного уровня: презрение (гнев и отвращение), шок (удивление и отвращение) и возмущение (удивление и гнев). Таким образом, обида рассматривается как эмоция третичного уровня [15], опосредованная определенной степенью чувствительности к отвращению. Другими словами, обида как личностный предиктор отрицательно влияет на неопределенность (отношения к отвращению), повышая вероятность ЧкО.

Эмоциональные детерминанты чувствительности к отвращению в сравниваемых группах

В качестве исходных параметров, отражающих эмоциональную сферу личности, для разработки прогностической модели были включены шкалы эмоционального интеллекта и эмоционального выгорания.

При формировании модели выявлено, что на чувствительность к отвращению значимое влияние оказывает совокупность четырех параметров эмоционального интеллекта и двух, отражающих особенности эмоционального выгорания (R = 0,897; R2 = 0,805; R2коррект. =0,756 при p = 0,020).

Установленные параметры оказывают сильное влияние на ЧкО и описывают 81 % изменчивости переменной – константы. Сформированная прогностическая модель для ЧкО статистически значима.

Для группы студентов НкО прогностическая модель объясняет лишь 16 % дисперсии зависимой переменной (R = 0,395; R2 = 0,156; R2 коррект. =0,133 при p = 0,011) и прогноз не является надежным.

Примечательно, что для группы ТкО в результате регрессионного анализа модель эмоциональных детерминант чувствительности / толерантности к отвращению не сформирована.

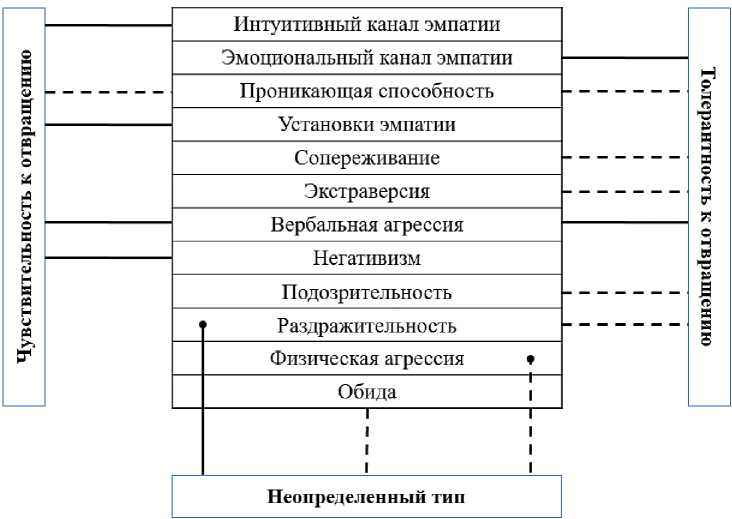

Интерпретация результатов множественного регрессионного анализа данных о влиянии эмоциональных детерминант на ЧкО заключается в ряде особенностей (рис. 2).

Примечательно, что в модели прогноза ЧкО деперсонализация (эмоциональное безразличие) снижает чувствительность к аффективному стимулу. Подобное (обратно пропорциональное или отрицательное) влияние оказывает способность распознавать эмоцию, т. е. установить наличие эмоционального переживания у себя или у другого человека в ситуации развития отвращения.

Также отрицательное влияние оказывает способность контролировать внешние прояв-

Рис. 2. Эмоциональные детерминанты чувствительности к отвращению Примечание: обозначения те же, что на рис. 1.

Fig. 2. Emotional determinants of sensitivity to disgust

Note: the same as in Fig. 1.

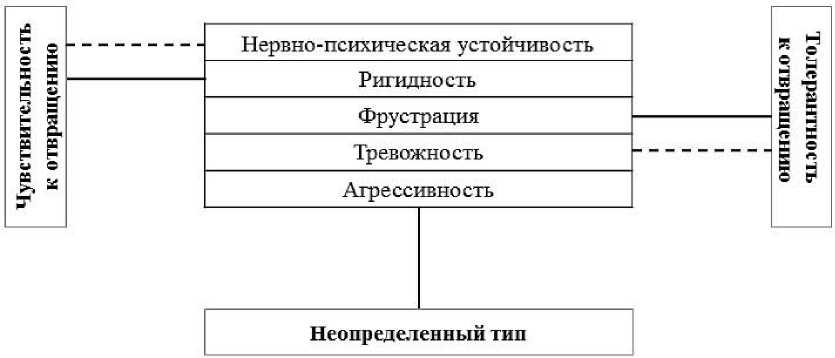

Рис. 3. Психические состояния как детерминанты чувствительности к отвращению Примечание: обозначения те же, что на рис. 1.

Fig. 3. Mental states as determinants of sensitivity to disgust

Note: the same as in Fig. 1.

ления своих эмоций («Контроль экспрессии»).

Имеются результаты исследований, в которых, напротив, чувствительность к отвращению предсказывало непринятие, большее подавление мыслей, менее просоциальное поведение, помимо тревоги и дисфории [16].

Психические состояния как детерминанты чувствительности к отвращению в сравниваемых группах Психическое состояние описывается совокупностью одновременно протекающих психических процессов, по отношению к которым психическое состояние является фоном6. Психическое состояние по отношению к психическому процессу выступает как вариант его организации в текущий период времени.

Для разработки прогностической модели применяли следующие параметры, характеризующие психические состояния личности: нервно-психическая устойчивость, ригидность, тревожность, фрустрация и агрессия (как неспровоцированная враждебность человека по отношению к людям и окружающему миру).

Сформированная модель для ЧкО (R = 0,560; R2 = 0,314; R2коррект. = 0,265 при p = 0,048) статистически значима, но описывает лишь 31 % изменчивости «зависимой» переменной. Модель для ТкО (R = 0,911; R2 = 0,830; R2коррект. =0,794 при p < 0,001) отно- сительно мощная, включенные в модель переменные «фрустрация» и «тревожность» определяют 83 % изменчивости значимой переменной. Модель для НкО не является ценной с точки зрения интерпретации ее содержания (R = 0,407; R2 = 0,166; R2коррект. = 0,154 при p < 0,001). При этом все прогностические модели статистически значимы.

Рис. 3 позволяет посредством графического анализа интерпретировать содержание модели с позиций логико-формального подхода. Так, отрицательное влияние нервнопсихической устойчивости существенно снижает чувствительность к отвращению, тогда как ригидность оказывает положительное влияние на проявление ЧкО (см. рис. 3).

Имеются данные о том, что снижение утилитарных суждений как характеристика проявления ригидности (когнитивной негибкости) повышает чувствительность к отвращению [17]. В поддержку полученной для ЧкО прогностической модели выступают результаты исследования A. Wiltgen с соавторами (2018), в котором показано, что, в частности, эмоциональный аспект ригидности составляют трудности с саморегуляцией эмоций, избегание переживаний и нейротизм [18].

На толерантность к отвращению положительно влияет фрустрация и отрицательно – тревожность (см. рис. 3). Проявление низкой тревожности ассоциируется с нервнопсихической устойчивостью личности, что позволяет предполагать низкие скорость возникновения и интенсивность проявления ре- акции фрустрации [19]. Однако наличие в прогностической модели толерантности к отвращению фрустрации необходимо интерпретировать с позиции анализа фрустратора и оценивания результата фрустрации как адекватной, конструктивной. Очевидно, что фрустратором в исследуемом нами контексте является конфликт (а не лишение или потеря) – между пониманием риска состояния, выраженного вследствие восприятия предмета (ситуации) отвращения и неприятием этого риска. Другим альтернативным вариантом анализа фрустрации при интерпретации содержания полученной модели может быть роль низкой тревожности в механизме реализации толерантности к аффекту.

Чувствительность к отвращению рекомендуется рассматривать как маркер внутренних латентных механизмов, обеспечивающих ряд адаптивных реакций личности к условиям социально-профессиональной среды. Целесообразно учитывать выявленные особенности при оценке коммуникативных способностей (компетенций), конфликтности и агрессивности, а также эффективности деятельности манипулятивного или симуляционного характера с аффективными стимулами [20].

Заключение

Разработаны прогностические модели различных степеней чувствительности личности к отвращению, в основе которых находились сгруппированные переменные, характеризующие личностную, эмоциональную сферы и психические состояния. Среди личностных детерминант положительно влияют на ЧкО интуитивный канал эмпатии, установки эмпатии, вербальная агрессия и негативизм; отрицательно – проникающая способность (эмпатии). На ТкО – преимущественно отрицательное влияние проникающей способности, сопереживания, экстраверсии, подозрительности и раздражительности; положительное влияние оказывают эмоциональный канал эмпатии и вербальная агрессия. Примечательно, что НкО детерминируется отрицательным влиянием физической агрессии и обидой, а положительное влияние оказывает раздражительность.

Эмоциональные детерминанты ЧкО – это преимущественно отрицательное влияние деперсонализации, контроля экспрессии, понимания своих и чужих эмоций, положительно влияют эмоциональное истощение и внутриличностный эмоциональный интеллект. Примечательно, что эмоциональных детерминант ТкО в результате регрессионного анализа не выявлено. НкО детерминируется отрицательным влиянием понимания чужих эмоций и положительным – управление чужими эмоциями.

Психические состояния как детерминанты ЧкО подкрепляются положительным влиянием ригидности и отрицательным влиянием нервно-психической устойчивости; ТкО детерминируется положительным влиянием фрустрации и отрицательным влиянием тревожности; НкО – положительным влиянием агрессивности.

Список литературы Предикторы чувствительности личности к отвращению

- Rottman J., DeJesus J., Greenebaum H. Developing disgust: theory, measurement, and application. Ch. Numb.12 // Handbook of Emotional Development. Springer, Cham. 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-17332-6_12

- Tybur M., de Vries R.E. Disgust sensitivity and the HEXACO model of personality // Personality and Individual Differences. 2013. Vol. 55 (6). P. 660-665. DOI: 10.1016/j.paid.2013.05.008.

- Disgust uniquely predicts coping and interpersonal processes beyond anxiety and dysphoria in the context of naturalistic stressors / E.K. Verdi, C. Quach, N.B. Singh, H.E. Reas, T.M. Erickson // Journal of Anxiety Disorders. 2021. Vol. 82. Art. ID 102446. DOI: 10.1016/j.janxdis.2021.102446.

- Neuberg L., Kenrick D.T., Schaller M. Human threat management systems: Self-protection and disease avoidance // Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2011. Vol. 35 (4). P. 1042-1051. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2010.08.011

- Curtis V., de Barra M., Aunger R. Disgust as an adaptive system for disease avoidance behavior // Philosophical Transactions of the Royal Society B. 2011. Vol. 366 (1563). P. 389-401. DOI: 10.1098/rstb.2010.0117

- Kramer P., Bressan P. Infection threat shapes our social instincts // Behavioral Ecology and Soci-obiology. 2021. Vol. 75(3). Art. ID 47. DOI: 10.1007/s00265-021-02975-9

- Schaller M. The behavioural immune system and the psychology of human sociality // Philosophical Transactions of the Royal Society B. 2011. Vol. 366(1583). P. 3418-3426. DOI: 10.1098/rstb.2011.0029

- Люсин Д.В. Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн: новые психометрические данные // Социальный и эмоциональный интеллект: от моделей к измерениям / под ред. Д.В. Люси-на, Д.В. Ушакова. М.: Институт психологии РАН, 2009. С. 264-278.

- Ишков А.Д. Учебная деятельность студента: психологические факторы успешности. М.: Флинта, 2013. 224 с.

- Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб.: Питер, 2008. 358 с.

- Хван А.А., Зайцев Ю.А., Кузнецова Ю.А. Стандартизация опросника А. Басса и А. Дарки // Психологическая диагностика. 2008. № 1. C. 35-58.

- Приходько И.И. Психодиагностический инструментарий определения психологической безопасности личности специалиста экстремального вида деятельности // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 3(40). С. 28-31.

- The Disgust Scale: item analysis, factor structure, and suggestions for refinement / B.O. Olatunji, N.L. Williams, D.F. Tolin et al. // Psychological Assessment. 2007. Vol. 19(3). P. 281-297. DOI: 10.1037/1040-3590.19.3.281

- Розенберг М. Язык жизни. Ненасильственное общение. М.: София Медиа, 2015. 205 с.

- TenHouten W.D. From Ressentiment to Resentment as a Tertiary Emotion // Review of European Studies. 2018. Vol 10(4). P. 49. DOI: 10.5539/res.v10n4p49

- Disgust propensity and disgust sensitivity: Separate constructs that are differentially related to specific fears / W.J.M. van Overveld, P.J. de Jong, M.L. Peters, K. Cavanagh, G.C.L. Davey // Personality and Individual Differences. 2006. Vol. 41(7). P. 1241-1252. DOI: 10.1016/j.paid.2006.04.021

- Whitton A.E., Henry J.D., Grisham J.R. Moral rigidity in obsessive-compulsive disorder: Do abnormalities in inhibitory control, cognitive flexibility and disgust play a role? // Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2014. Vol. 45, is. 1. P. 152-159. DOI: 10.1016/j jbtep.2013.10.001.

- Emotional rigidity negatively impacts remission from anxiety and recovery of well-being / A. Wiltgen, C. Shepard, R. Smith, J.C. Fowler // Journal of Affective Disorders. 2018. Vol. P. 69-74. DOI: 10.1016/j.jad.2018.04.113.

- Валиуллина Е.В. Взаимосвязь конфликтоустойчивости и фрустрации личности // Вестник психологии и педагогики Алтайского государственного университета. 2020. № 1. С. 1-9. URL: http://bppasu.ru/article/view/7526. (дата обращения: 01.11.2022).

- Байгужин П.А., Кудряшов А.А. Взаимосвязь показателей психической устойчивости и эмоционального интеллекта у лиц с различной чувствительностью к аффективному стимулу // Мир науки. IIедsгогика и психология. 2 0220. Т. 8, № 5. URL: https://mir-nauki. com/PDF/ 14PSMN52o.pdf. (дата обращения: 0L1a.2022).