Предметы художественной металлопластики из окрестностей Томской писаницы

Автор: Конончук К.В., Марочкин А.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые введена в научный оборот информация о нескольких уникальных древних предметах художественной металлопластики, обнаруженных в 1970-х, 1990-х и 2010-х гг. возле Томской писаницы: одной зооморфной фигурке, двух антропоморфных личинах и одной орнитоморфной подвеске. Определены их аналогии в культовых и погребальных комплексах Южной и Западной Сибири. Аргументировано стилистическое тождество фигурки лошади/кулана некоторым категориям скифо-сибирского культового литья из материалов тагарской и кижировской культур V-IV вв. до н.э. Обоснована принадлежность антропоморфных личин к томско-нарымскому варианту позднекулайского культового литья и предложена их датировка в пределах I в. до н.э. - V в. н.э. с возможным омоложением до VI в. н.э. в аспекте формирования посткулайских раннесредневековых культур. Установлено, что орнитоморфное изображение, датированное VI-VII вв. н.э., относится к транскультурному раннесредневековому канону, восходящему к позднекулайской изобразительной традиции. Предположена общность Томской писаницы с культовыми местами раннего железного века и раннего Средневековья Западной и Южной Сибири, выраженная в практике вотивных захоронений вещей, в т. ч. предметов художественной металлопластики. Обозначена семантическая связь подобных практик в окрестностях Томской писаницы с североазиатской традицией «жертвенников» вблизи наскальных изображений. Высказана версия о вариативности форм культового отношения позднекулайского населения к нижнетомским петроглифам в первой половине I тыс. н.э.

Художественное литье, ранний железный век, раннее средневековье, культовое место, томская писаница

Короткий адрес: https://sciup.org/145145893

IDR: 145145893 | УДК: 903.26

Текст научной статьи Предметы художественной металлопластики из окрестностей Томской писаницы

В июле 2015 г. при расчистке одной из расщелин над скальными плоскостями Томской писаницы участник петроглифической экспедиции А.С. Техтереков обнаружил литую фигурку лошади или кулана. В разные годы в окрестностях памятника были обнаружены еще три предмета художественной металлопластики: две антропоморфные личины и орнитоморфная подвеска. Из них только изображение птицы частично опубликовано [Ковтун, 2001, с. 45], остальные в силу разных причин оставались неизвестными научному сообществу. Анализ этих предметов позволяет вернуться к вопросу о культовых практиках на крупнейшем петроглифическом комплексе Нижнего Притомья.

Описание предметов художественной металлопластики

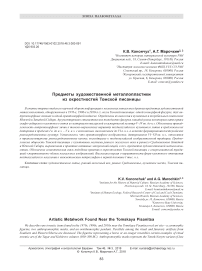

Бляха в виде фигурки кулана/лошади. Обнаружена в нижней части расщелины-водотока, протянувшейся с северо-запада на юго-восток над пло-

скостью с наскальными изображениями 2-й группы (рис. 1). Предмет лежал в толще рыхлых отложений каменной крошки и земли и, скорее всего, был перемещен относительно первоначального месторасположения. Бляха представляет собой рельефную фигуру лошади или кулана, повернутую влево, с вытянутой вперед шеей и опущенной головой (рис. 2). На оборотной стороне находится петля для горизонтального ремня. Размеры предмета 46 × 27 × 10 мм, масса 16,88 г. Вся поверхность покрыта патиной. Элементный состав определен рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре ArtTAX (Brüker) в отделе научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа (эксперт С.В. Хаврин): медь – более 97 %, мышьяк – 0,5–1,0, свинец – 0,2–0,6, никель – 0,1–0,5, железо – 0,1–0,5 %, олово – следы. Фактически предмет выполнен из чистой меди.

Формы трактованы реалистично. Надо лбом возвышается челка. Овально-треугольные уши поставлены вертикально, правое чуть выдается вперед. Глаз передан овалом. Ноздри и рот слаборазличимы из-за патины. Голова отграничена от шеи более высоким рельефом скул. Холка передана в виде выраженного горбика. Лопатка показана в более высоком рельефе, чем туловище и бедро. Последнее отграничено от живота вырезом. Ноги массивные, короткие. Длинный хвост опущен и примыкает к голеням задних ног.

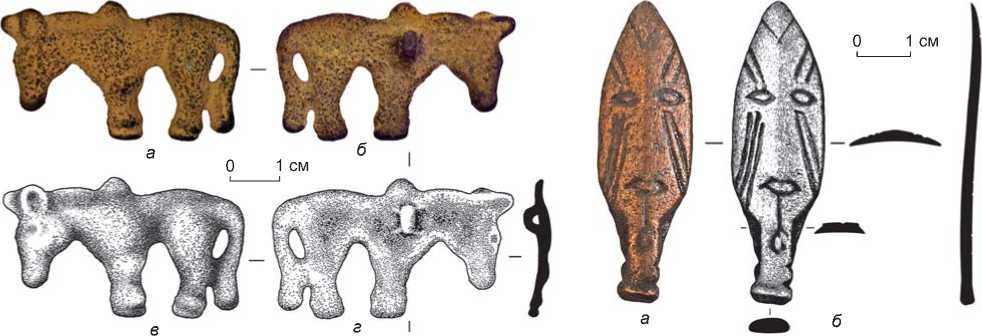

Антропоморфная личина с приострен-ной верхней частью. Найдена в 1970-х гг на площадке над скалой с изображениями 2-й группы (по устному сообщению В.В. Боброва). Находчик неизвестен, как и достоверный контекст обнаружения. Личина выполнена в технике плоского одностороннего литья. Размеры изделия 55 × 18 × 2 мм, масса 9,58 г. Форма предмета приближена к эллипсоидной, с острым окончанием верхней части и вытянутым прямоугольным основанием, края которого не обработаны после отливки. Изображение нанесено с внешней, «выпуклой» стороны (рис. 3).

Рис. 1. Томская писаница.

1 – плоскость с наскальными изображениями; 2 – место обнаружения фигурки лошади/кулана.

Рис. 2. Подвеска в виде фигурки лошади/кулана. а, б – фото; в, г – рисунок; а, в – лицевая сторона, б, г – оборотная.

Рис. 3. Антропоморфная личина с приострен-ной вершиной. а – фото; б – рисунок.

Черты лица и элементы головного убора показаны слегка углубленными контурами. Поперечный разделитель между лицом и головным убором отсутствует, как и какие-либо рельефные обозначения носа и подбородка. Острой вершине предмета приданы ромбовидные очертания посредством V-образного знака. Глаза и рот изображены в виде изоморфных горизонтальных эллипсов с незаполненным внутренним пространством. Над глазами расположены парные короткие линии, направленные от краев личины к ее центру. По диагонали вниз от правого глаза идут три слегка изогнутые линии, от левого – две почти прямые. От рта до середины шеи-основания проведена вертикальная линия с петлевидным окончанием. В нижней части основания на боковые грани симметрично нанесено по две небольшие риски, вероятно, для крепления предмета к какой-либо основе. Низ основания подчеркнут небольшим барельефным валиком.

Антропоморфная личина с усеченной верхней частью. Обнаружена в 1990-х гг. на правом берегу р. Писаной, неподалеку от ее устья, т.е. в непосредственной близости от 1-й группы рисунков (устное сообщение Г.С. Мартыновой). Сохранность изделия достаточно хорошая, большая часть поверхности покрыта благородной патиной. Личина выполнена в технике плоского литья. По абрису фиксируются неза-чищенные литейные заусенцы. Размеры предмета 59 × 33 × 2 мм, масса 27,3 г. Форма изделия полуовальная, с усеченной верхней частью. Внизу выделена шея-основание подпрямоугольной формы. Симметрично ей на верхнем срезе расположен небольшой подпрямоугольный выступ. Изображение нанесено на внешней, «выпуклой» стороне (рис. 4).

Глаза и рот показаны изоморфными горизонтальными эллипсами с незаполненным внутренним про- странством. От глаз вниз расходятся парные диагональные линии. Барельефом обозначены линия головного убора или бровей, нос либо наносник шлема, а также усы.

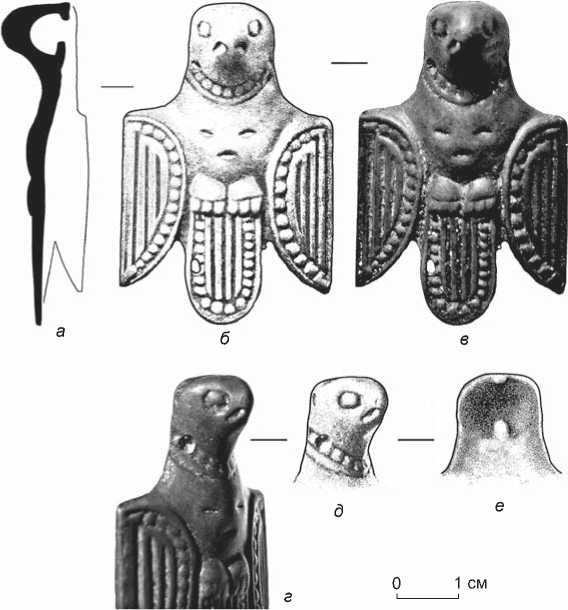

Орнитоморфная подвеска. Обнаружена у подножия скалы, поблизости от рисунков 2-й группы в 1991 г. сотрудником музея-заповедника (по устному сообщению Г.С. Мартыновой). Подвеска представляет собой реалистичное изображение хищной птицы (сокола или орла) в т.н. геральдической позе. Размеры предмета 50 × 33 × 22 мм, масса 18,67 г. Изделие выполнено в технике плоского одностороннего литья. Сохранность хорошая, вся поверхность покрыта благородной патиной (рис. 5). Лицевая сторона подвески выпуклая, оборотная – слабовогнутая, без изображений, на ней вверху сохранились остатки петли

Рис. 4. Антропоморфная личина с усеченной вершиной. а – фото; б – рисунок.

Рис. 5. Орнитоморфная подвеска.

а, б, д, е – рисунок; в, г – фото; а – продольное сечение по центру; б, в – вид анфас; г, д – вид верхней части в профиль; е – оборотная сторона в верхней части.

для продевания ремешка. Справа в области шеи птицы имеется патинированное конусовидное углубление, происхождение и назначение которого остаются неясными.

Рельефно выделена голова, на которой углублениями обозначены округлые глаза и загнутый клюв. Длинная шея украшена полукруглым «ожерельем». Опущенные вниз крылья и удлиненный полуовальный хвост оконтурены валиками и мелким «жемчуж-ником», а их внутреннее пространство заполнено вертикальными валиками. Над хвостом рельефно выделены лапы с поджатыми когтями. На груди птицы тремя линзовидными углублениями показана стилизованная личина.

Культурно-хронологическая принадлежность предметов в свете стилистических аналогий

Культурно-хронологическая атрибуция археологических предметов, найденных вне контекста, чаще всего основана на методе аналогий и нередко гипотетична. Однако для рассматриваемых изделий круг стилистически близких предметов очерчивается достаточно четко. По всей видимости, наиболее древней среди этих изделий является зооморфная бляха-подвеска в виде фигурки лошади/ кулана. Данный образ, по мнению специалистов, возник в Южной Сибири в скифское время и связан с культурой степных племен [Молодин, Бобров, Равнушкин, 1980, с. 46]. В южно-сибирской металлопластике этого времени изображение стоящей лошади или кулана использовалось при оформлении ручек котлов, горельефов и наверший на рукоятках ножей тагарской культуры [Амзараков, 2012; Завитухина, 1983, с. 64]. В Ачинско-Мариинской лесостепи и к северу от нее известна серия объемных фигурок кулана с подогнутыми ногами, «лежащих» на бронзовых зеркалах, – в материалах Айдашинской пещеры [Молодин, Бобров, Равнушкин, 1980, табл. XI, 5; XII], Ишимского клада [Плотников, 1987, рис.1, 1–11]. Подобный предмет был найден в Минусинской котловине [Завитухина, 1983, с. 64, рис. 156]. Такие фигурки предлагалось датировать переходным тагаро-таштыкским временем [Моло-дин, Бобров, Равнушкин, 1980, с. 45–46].

Наиболее близки, почти идентичны зооморфной бляхе-подвеске литые фигурки лошадок из Степановки и Шеломокско-го клада в Томском Приобье [Плетнёва, 1976, рис. 27, 15; 2012, с. 18–20]. Помимо объемного исполнения, общим для всех предметов является наличие на оборотной стороне крепежного устройства – петли (на находках из Шеломокско-го клада и окрестностей Томской Писаницы) и стерженька со шляпкой (на фигурке из Степановки). При анализе степановской находки Л.М. Плетнева обосновала ее типологическое сходство с фигурками V–IV вв. до н.э. из тагарского могильника Малая Иня (юг Красноярского края) [Членова, 1967, табл. 25, 21] и святилища на Лысой горе на р. Яя (северные предгорья Кузнецкого Алатау) [Там же, табл. 34, 6; Мартынов, 1976, рис. 1, 63]. Эти аналогии справедливы и для фигурки из окрестностей Томской писаницы. С учетом вышесказанного время создания данного зооморфного изображения в пределах V–IV вв. до н.э. При этом допустимо более позднее размещение предмета на скале. В культурном отношении изделие близко тагарским древностям Ачинско-Мариинской лесостепи или кижировским (шеломокским) комплексам Томского Приобья, генетически связанным с тагарским миром.

Обе антропоморфные личины являются образчиками антропоморфного литья, сформировавшегося на позднем этапе существования кулайской исторической общности в юго-восточной части ее ареала

(по Ю.П. Чемякину – томско-нарымский вариант ку-лайской металлопластики) [Чемякин, 2013]. По типологии Ж.Н. Труфановой, овальные личины с при-остренной вершиной составляют II иконографический тип антропоморфных изображений кулайского плоскостного литья, а усеченно-овальные – IV [2003, с. 16]. Для обоих предметов следует отметить такую типичную позднекулайскую черту, как «небрежность» исполнения, выраженную в незачищенных краях и других мелких дефектах [Полосьмак, Шумакова, 1991, с. 7–8].

«Остроголовое» изображение из окрестностей Томской писаницы в рамках II иконографического типа имеет выраженное сходство с «шлемоголовой» парабельской личиной из Среднего Приобья, датируемой специалистами последней третью I тыс. до н.э. [Чиндина, 1984, с. 75, 106] или рубежом эр [Бородов-ский, 2015, с. 94]. Еще более близки этому изделию две позднекулайские личины из коллекции случайных сборов Ново сибирского краеведческого музея [Полосьмак, Шумакова, 1991, рис. 8, 5 , 6 ]. Иконографически их сближают «остроголовость», округлость форм, наличие выраженной шеи-основания, штриховой декор предполагаемой области головного убора, эллипсоидные очертания глаз и рта. Примечательны изогнутые линии-«татуировки» под глазами. Особенность личины из окрестностей Томской писаницы в ее миниатюрности, подчеркнутой схематичности, отсутствии разделительных линий между лицом и областью головного убора, а также изображений носа и подбородка.

Очень большое сходство рассматриваемый нами предмет имеет с приостренной личиной из насыпи кург. 60 Тимирязевского курганного могильника I, датируемого О.Б. Беликовой и Л.М. Плетневой V–VI вв. н.э. и относимого к началу раннего Средневековья [1983, рис. 12, 7 ]. Однако этот период в Томском Приобье авторы соотносят с финалом слияния местного населения с кулайским [Там же, с. 127], что в принципе подтверждает связь личин подобного типа с позднекулайской изобразительной традицией. Наконец, отметим отличия находки из окрестностей Томской писаницы от ромбовидных антропоморфных личин, формирующих раннесредневековый транскультурный предметный комплекс Западной Сибири [Бородовский, 2015]: округленность очертаний, отсутствие барельефных элементов и крепежных выступов на торцах [Там же, рис. 1, 3, 4 ].

Личина с усеченной верхней частью находит многочисленные аналогии в материалах культовых мест и кладов Томско-Нарымского Приобья и Среднего Притомья. Можно отметить предметы из Кулайско-го и Парабельского культовых мест [Чиндина, 1984, рис. 17, 3, 4; 35, 3], Ишимского [Плотников, 1987, рис. 1, 1] и Елыкаевского [Могильников, 1968, рис. 3, 9] кладов. Появление и бытование подобных изделий определяется Л.А. Чиндиной в пределах саровского этапа [1984, с. 122], но она допускает и средневековый возраст некоторых из них, в частности, личин с Лисьего мыса и из Елыкаевского клада [Чиндина, 1991, рис. 20, 8, 9]. В последнем случае это не противоречит предложенной ранее В.А. Могильниковым средневековой атрибуции Елыкаевской коллекции [1968, с. 268].

Вместе с тем на датировку т.н. «смешанных» кладов Западной Сибири, в которых имеются аналогичные рассматриваемым личины, существуют две точки зрения. Одна представлена в работах В.А. Могильни-кова [1968] и Ю.А. Плотникова [1987, с. 125], датирующих подобные скопления вещей средневековым временем из-за наличия предметов вооружения из железа. Другая точка зрения изложена Ю.В. Шириным, который, исходя из морфологии железного оружия фоминской культуры и отсутствия средневековых поясных наборов, предложил ограничить верхнюю дату «смешанных» кладов V в. н.э. и связать их с поздне-кулайской традицией вотивных «захоронений» вещей в культовых местах [1993, с. 159–161; 2003, с. 120]. Подобное предположение представляется более доказательным, и если оно верно, то «средневековый» возраст некоторых антропоморфных личин может быть пересмотрен в сторону удревнения. Впрочем, в литературе неоднократно отмечалась генетически обусловленная близость позднекулайской и раннесредневековой (релкинской) металлопластики, дифференциация которых зачастую возможна только в контексте [Чиндина, 1991, с. 61–63, 66–68]. Учитывая это, логичным будет датировать рассматриваемые личины в широком диапазоне, от рубежа эр и вплоть до VI в., с констатацией их поздне- или посткулайской принадлежности.

Стилистический канон, согласно которому выполнена орнитоморфная подвеска, также сложился в позднекулайское время [Чиндина, 1984, с. 72–74; Труфанова, 2003, с. 19]. В раннем Средневековье этот образ получил широкое, транскультурное распространение на Урале и в Западной Сибири, в т.ч. в рел-кинской и верхнеобской культурах Верхнего и Среднего Приобья [Чиндина, 1991, с. 58–59, рис. 22, 2 ; Троицкая, Новиков, 1998, рис. 19]. Применительно к Среднему Притомью и Кузнецкой котловине наиболее поздняя датировка подобных изображений не выходит за пределы VI–VII вв. н.э. [Кузнецов, 2013]. По всей видимости, именно этим временем следует датировать и подвеску из окрестностей Томской писаницы.

Находки в контексте культовых мест раннего железного века и раннего Средневековья Западной Сибири

Обнаруженные предметы разновременные. Наиболее раннее изображение имеет тагарский или кижиров-ский облик и датируется серединой – второй половиной I тыс. до н.э., а остальные связаны с поздне- или посткулайским культовым литьем и относятся к первой половине I тыс. н.э., возможно, VI–VII вв. н.э. Еще раз отметим, что предметы не образуют единого локального скопления, как на Парабельском или Ишимском культовых местах. Их «захоронение» связано с участками, отстоящими друг от друга на десятки метров. Вероятнее всего, мы имеем дело с остатками не скольких разновременных кладов или с размещением одиночных предметов. К сожалению, о стается неизвестным полный археологический контекст этих замечательных находок. Вместе с тем концентрация «эксклюзивных» предметов на относительно небольшом участке местности требует объяснения. В качестве такового вполне логичным будет допустить отношение находок к культовому месту, по аналогии с хорошо известными культовыми памятниками раннего железного века и раннего Средневековья (Кулай-ская гора, Парабельское, Ишимское и др.).

Общеизвестна обязательная приуроченность культовых мест Урало-Западносибирского региона к примечательному, необычному элементу ландшафта. В лесной зоне Урала таковыми являются пещеры, скалы, горы, холмы, острова на озерах, болота [Культовые памятники…, 2004, с. 315–316]; в Западной и Южной Сибири – чаще всего господствующие над местностью холмы (Кулайская гора и Парабельское культовое место в Среднем Приобье, ритуальный комплекс в устье р. Киргизки и культовые объекты на поселении Ше-ломок в Томском Приобье [Плетнёва, 2012, с. 168], Лысая гора в Томско-Яйском междуречье), как более редкие варианты – острова и пещеры (Ишимский клад в Томь-Чулымском междуречье [Плотников, 1987], Ай-дашинская пещера в Ачинско-Мариинской лесостепи [Молодин, Бобров, Равнушкин, 1980; Молодин, 2006, с. 43–59]). Томская писаница в полной мере отвечает этим требованиям – живописная, нависающая над реками Томью и Писаной крутая скала, образующая цоколь высокого холма. В совокупности геоморфологическая специфика и представленные находки художественной металлопластики сближают ее с другими культовыми местами раннего железного века и начала раннего Средневековья Западной Сибири. Считаем наиболее вероятным, что фигурка лошади/кула-на связана с культовыми практиками докулайского, скифского населения Притомья, а остальные предметы – с позднекулайским или посткулайским периодом функционирования святилища.

Находки как проявление традиции сооружения жертвенников у петроглифических комплексов

Термин «жертвенное место»/«жертвенник» для археологических материалов, обнаруженных близ писаниц, впервые использован О.Н. Бадером в 1950-х гг. (см.: [Мазин, 1994, с. 67]). Немногим позже подобная идея сформулирована А.П. Окладниковым при анализе писаниц Суруктах-Хая в Якутии и Нарин-Хун-дуй в Забайкалье [Окладников, Запорожская, 1969, с. 6, 40; 1972, с. 9–10]. Им выделены критерии такого рода культовых памятников: продолжительность функционирования, наличие сакральных предметов (приспособления для добывания огня, наконечники стрел и др.) и присутствие следов ритуальных жертвоприношений, имеющих аналогии в этнографии [Окладников, Запорожская, 1970, с. 114; 1972, с. 35–41, 78–81].

А.В. Тиваненко рассматривал писаницы как элемент культовых мест, связанных с почитанием духов местности. Признаки святилища он видел в локализации разновременного археологического материала вблизи плоскостей (под ними, над ними, в расщелинах и т.д.) [Тиваненко, 1989, с. 5, 6; 1990, с. 92–94, 97]. А.И. Мазин выделил два типа жертвенников при писаницах Приамурья – грунтовые (характерны для лесной зоны) и расположенные в специальных каменных оградках (распространены в степном и лесостепном Восточном Забайкалье). Им обозначены четыре основных вида культовых практик: нанесение рисунков и очищение огнем, после чего скала становилась неприкосновенной; нанесение дополнительных рисунков; приношение подручных вещей при случайном приближении к петроглифам; приношение вещей в ходе специального посещения [Мазин, 1994, с. 67–71]. Предложенная схема, с нашей точки зрения, во многом универсальна. Имеющиеся данные говорят о широком распространении подобной практики на территории Северной Азии в древности, Средневековье и этнографической современности.

Урал. Начиная с 1940-х гг. ведутся исследования археологического контекста уральских писаниц [Бадер, 1954, с. 254]. Самым изученным в этом отношении комплексом является Вишерский писаный камень – на площади 140 м2 обнаружено более 6 тыс. разновременных артефактов [Культовые памятники…, 2004, с. 315–316]. Известны культовые места у Алапаевского, Ирбитского, Тагильского, Туринского писаных камней, Балакинской, Першинской, Шайтан-ской, Шитовской писаниц, Камня Балабан I и др. [Широков, Чаиркин, 2011, с. 17, 30, 35, 38, 41, 87, 102, 116; Дубровский, Грачев, 2010, с. 115, 124, 138].

Восточная Сибирь. В Приамурье А.И. Мазиным древние жертвенники обнаружены у 37 из 52 обследо- ванных писаниц [1994, с. 36]. В Прибайкалье А.В. Ти-ваненко провел результативные раскопки у подножия 40 петроглифических местонахождений [1994, с. 20]. Н.Н. Кочмар сообщает о 56 жертвенниках, связанных с 19 писаницами Якутии [1994, с. 146]. В бассейне Ангары еще в 1930-х гг. А.П. Окладниковым выделено культовое место у писаницы на р. Каменке, в культурном слое которого были найдены фрагменты керамики, костяные и бронзовые наконечники стрел, бронзовое тагарское зеркало [1966, с. 103]. Уникальным не только для Ангары, но и для всей Сибири является исследованный в 1990-х гг. Ю.А. Гревцовым Усть-Тасеевский культовый комплекс. Его материалы датируются от эпохи раннего железа до этнографической современности, с преобладанием предметов скифо-сибирского звериного стиля [Дроздов, Гревцов, Заика, 2011].

Южная Сибирь. На Енисее известно только одно подобное местонахождение, несмотря на многочисленные петроглифические комплексы в регионе. Это погребение середины I тыс. до н.э., найденное в 2004 г. при расчистке осыпей Шалаболинской писаницы [Заика, Дроздов, 2005, с. 113]. В Горном Алтае известен археологический материал из раскопов у петроглифов в Кызык-Телани, Айрыдаше, у с. Кокоря и в урочище Калбак-Таш [Суразаков, 1988, с. 74; Кубарев, Маточ-кин, 1992, с. 24, 25]. Уникален культовый комплекс в гроте Куйлю на р. Кучерле – его культурные отложения частично перекрывали рисунки, расположенные на вертикальных плоскостях. Здесь обнаружены материалы афанасьевской эпохи, скифского времени, Средневековья и этнографической современности [Молодин, Ефремова, 2010, с. 199].

Для писаниц нижней Томи до недавнего времени такие сведения были фрагментарны. В качестве культовых жертвенников рассматривались скопления костей, углей и керамики на склонах Томской писаницы [Мартынов, 1970, с. 27–28], случайно найденный в расщелине на этом же памятнике бронзовый наконечник [Ковтун, 2001, с. 46]. В 2008–2012 гг. у Новоромановской писаницы раскопана стоянка Долгая-1, часть материалов которой можно достоверно связать с культовыми практиками бронзового века и переходного времени к эпохе железа [Ковтун, Марочкин, 2014]. Предметы культовой металлопластики на памятнике пока не найдены, несмотря на многочисленную керамику раннего железного века и раннего Средневековья (последнее обстоятельство может быть объяснено множеством причин, в т.ч. тем, что, в отличие от Томской писаницы, Новоромановская расположена на низком, ежегодно затопляемом цоколе).

Представляется вполне логичным, что обнаруженные у Томской писаницы предметы художественного литья – это проявление характерной для Северной Азии трансэпохальной и транскультурной традиции жертвоприношения у наскальных рисунков. По всей видимости, следует говорить о сочетании традиционных форм сакрализации, в основе которых лежит практика захоронения вещей в культовых местах. Разделять эти традиции можно лишь условно. Не исключено, что петроглифы, нанесение которых изначально было одной из ритуальных практик в рамках культа «особых» мест, превратились в самостоятельный фактор их сакрализации.

Заключение

В рамках дискуссии наиболее ранние изображения писаниц нижней Томи предлагается датировать неолитом [Окладников, Мартынов, 1972] или самусьским периодом эпохи бронзы [Ковтун, 1993; 2001; Моло-дин, 2016, с. 42, 50]. Выделен пласт рисунков позднего бронзового века [Ковтун, 2001, с. 52, 66; Ковтун, Русакова, 2005]. То есть к началу эпохи железа некоторые нижнетомские писаницы существовали уже несколько тысячелетий.

Материалы скифского времени Кузнецкой котловины характеризуют ее как «нейтральную» зону, которая активно осваивалась большереченцами и одновременно находилась под влиянием енисейского населения [Бобров, 2013, с. 285]. В качестве сценария их взаимодействия В.В. Бобров допускает передвижение малых групп. В рамках этого сценария считаем вполне вероятным проникновение в Среднее Притомье не только тагарского, но и кижировского (шеломокского) населения, тем более что была общая речная магистраль. Археологическим подтверждением является найденное изображение лошади/кулана (гипотетически – жертва культовому месту у Томской писаницы).

В конце I тыс. до н.э. в Среднее Притомье пришло позднекулайское население, о чем свидетельствует наличие соответствующих культово-погребальных комплексов и поселенческой керамики [Панкратова, Марочкин, Юракова, 2014]. По мнению Ю.В. Ширина, кулайский компонент активно участвовал в процессах культурогенеза на южной периферии поздне-кулайской общности, в т.ч. и на Томи, что в конечном итоге привело к формированию фоминской культуры II–IV вв. н.э. [2003, с. 158–159].

Одним из возможных вариантов сакрализации кулайцами нижнетомских писаниц было создание собственных наскальных изображений – их наличие неоднократно предполагалось специалистами [Чернецов, 1971, с. 105; Бобров, 1978; Ломтева, 1993; Труфанова, 2003; Русакова, 2015], хотя и сохраняет дис-куссионность (обзор см.: [Ковтун, Марочкин, 2014]). Другим способом могло стать использование предметов плоскостного литья для построения сюжетных композиций на какой-то основе, т.е. своеобразная имитация или замена статичных скальных плоскостей, – это интересное предположение принадлежит В.В. Боброву [2008]. Наконец, третьим вариантом, не исключающим первых двух, было введение некоторых древних писаниц в систему культовых мест с характерной традицией вотивного «захоронения» предметов. Участие кулайского культурного субстрата в формировании раннесредневековых культур Верхнего и Среднего Приобья делает вероятным сохранение этой традиции и во второй половине I тыс. н.э.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 33.2597.2017/ПЧ. Авторы выражают искреннюю благодарно сть В.И. Молодину, В.В. Боброву, А.И. Мартынову, Г.С. Мартыновой, И.В. Ковтуну, Л.В. Панкратовой, П.В. Герману за ценные консультации, Л.Ю. Бобровой и Г.С. Мартыновой за возможность публикации ранее неизвестных предметов, а также Е.А. Миклашевич и С.В. Хав-рину за организацию и проведение элементного анализа находки 2015 г.

Список литературы Предметы художественной металлопластики из окрестностей Томской писаницы

- Амзараков П.Б. Изображения лошади на двух бронзовых ножах татарской культуры//Научное обозрение Саяно-Алтая. -2012. -№ 1 (3). -С. 48-50.

- Бадер О.Н. Жертвенное место под Писаным камнем на р. Вишере // СА. - 1954. - № 21. - С. 241-258.

- Беликова О.Б., Плетнева Л.М. Памятники Томского Приобья в V-VIII вв. н.э. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1983. -244 с.

- Бобров В.В. Кулайские элементы в тагарской культуре//Ранний железный век Западной Сибири. -Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1978. -С. 33-42.

- Бобров В.В. Новая находка художественной металлопластики кулайской культуры//Тропою тысячелетий: К юбилею М.А. Дэвлет. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. -С. 144-146. -(Тр. САИПИ; вып. IV).