Предметы младенческой гигиены хунно-сяньбийского времени Горного Алтая в контексте культурных связей

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Костяные мочеотводные трубки (сумаки) - одни из древнейших средств младенческой гигиены, выявленных археологически. В этнографических материалах эти предметы представлены для целого ряда оседлых и кочевых народов Евразии. Однако на территории Южной Сибири среди этнографических предметов традиционной гигиены они практически не известны. Тем не менее на нескольких поселенческих, ритуальных и погребальных памятниках первой половины Iтыс. н.э. такие изделия археологически выявлены в Саяно-Алтайской горной стране. Это, в свою очередь, позволяет для первой половины 1тыс. до н.э. очертить ареал, где была представлена, а возможно, и формировалась такая традиция младенческой гигиены.

Хунно-сяньбийское время, горный алтай, южная сибирь, предметы младенческой гигиены

Короткий адрес: https://sciup.org/145145533

IDR: 145145533 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.234-237

Текст научной статьи Предметы младенческой гигиены хунно-сяньбийского времени Горного Алтая в контексте культурных связей

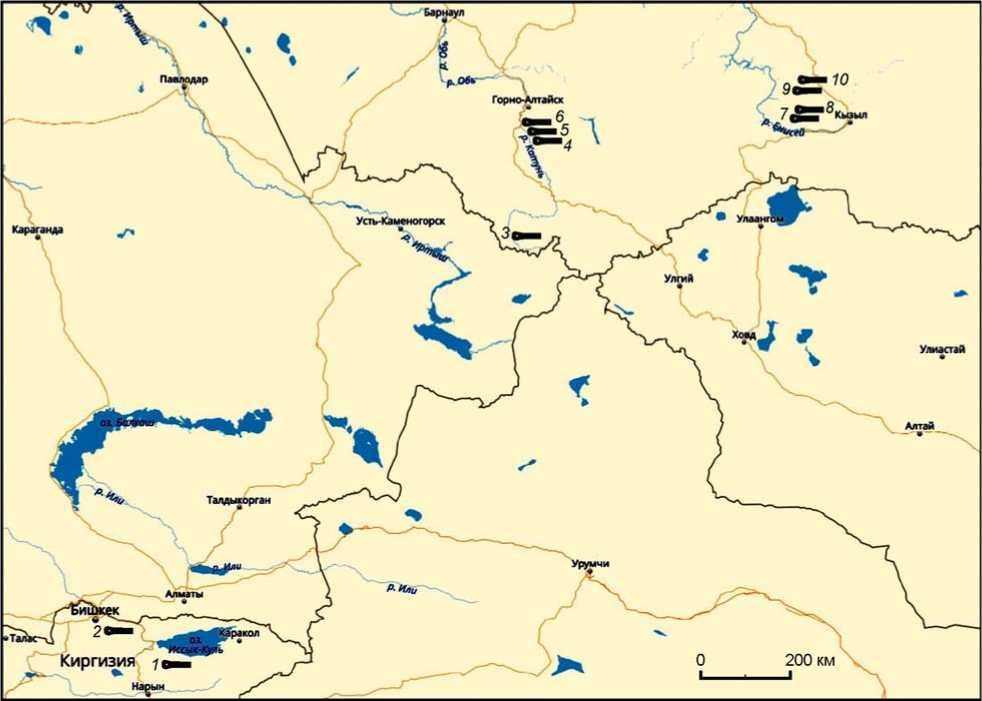

Предметный комплекс, связанный с младенчеством (колыбели, специфические предметы гигиены), является одним из этно-диагностирующих признаков, позволяющих определить не только культурное своеобразие различных групп населения, но и их исторические связи на обширных евразийских просторах. В свою очередь, различные предметы и материалы младенческой гигиены также тесно связаны с конструктивными особенностями колыбелей и их мобильностью в бытовом использовании. В частности, это обнаруженные в археологических комплексах Центральной Азии и Южной Сибири костяные мочеотводные трубки, имеющие в различных этнокультурных «средах» ряд названий (сумаки, туваки, шимек) и (рис. 1, 1,

2, 7–10 ) [Кызласов, 1969, с. 59–78; Дэвлет, 2010, с. 173, 176–177; Кибиров, 1959, с. 116, рис. 19, 3 ; Левина, 1996, с. 116; Подушкин, 2000, с. 95].

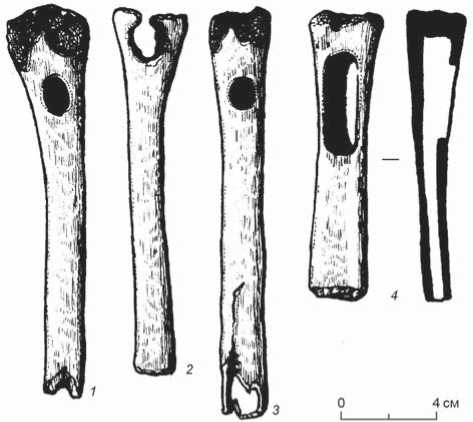

В последнее время на территории Горного Алтая на разнотипных археологических памятниках – поселениях, городищах, культовых комплексах (Чул-туков Лог-9, Нижний-Чепош-3, Грот Куйлю) – выявлено несколько таких предметов (рис. 1, 3–6 ; 2) [Соёнов и др., 2011, с. 125, рис. 22, 1 ; с. 195, рис. 135, 19 ; с. 224, фото 21, 6 ; Молодин, Ефремова, 2010, с. 80, рис. 72, 3 ]. Территориально костяные мочеотводные трубки обнаружены в горной долине нижней и средней Катуни и в верховьях катунского бассейна на р. Кучерла. Корректная идентификация мочеотводных костяных трубок для Горного Алтая впервые

Рис. 1. Картография сумаков (костяных мочеотводных трубок) хунно-сяньбийского времени Центральной Азии и Южной Сибири (сост. К. Михальчевский).

1 – Турасу; 2 – Кенкол; 3 – Грот Куйлю; 4 – Нижний Чепош-3; 5, 6 – Чултуков Лог-9; 7, 8 – Чааты I; 9 – Катылыг-5; 10 – Азас-1.

была сделана В.И. Соёновым [Соёнов и др., 2011, с. 125], поскольку ранее такие предметы относились к изделиям с неизвестным назначением [Молодин, Ефремова, 2010, с. 80]. Согласно этнографическим данным, по форме входного отверстия для жидкости мочеотводные костные трубки отражают гендерные особенности. Предметы с округлым отверстием (Чултуков Лог-9, Верх-Чепош-3) были принадлежностью колыбелей для мальчиков (рис. 2, 1–3 ), тогда как изделия с овальным отверстием (Грот Куйлю) представляли собой мочеотводные приспособления для колыбелей девочек (рис. 2, 4 ).

Вопросы хронологии этих предметов в археологической литературе трактуются неоднозначно. В соответствии с одной из точек зрения, наиболее ранние образцы ко стяных мочеотводных трубок на территории Южной Сибири датируются эпохой средневековья и относятся к средневековым уйгурам [Кызласов, 1969, с. 59–78; 1979, с. 166, рис. 123, 1; Степи Евразии…, 1981, с. 140, рис. 30, 35]. В соответствии с другой точкой зрения, эти предметы, по археологическим материалам Центральной Азии (Тянь-Шань), бытуют в эпоху раннего железа и гунно-сарматского (хунно-сяньбийского) времени [Кибиров, 1959, с. 116, рис. 19, 3; Левина, 1996, с. 116; Подушкин, 2000, с. 95]. Однако детальный анализ обоснованности таких хронологических атрибуций дает следующие представления о времени появления костяных мочеотводных трубок. По мнению ряда исследователей, достаточно поздняя датировка одного из образцов этого изделия из Тувы Л.Р. Кызласовым эпохой Средневековья (Чааты I) в действительности должна быть существенно удревнена и относиться к заключительному периоду эпохи раннего железного века (хунно-сяньбийскому времени) [Савинов, 2006, с. 45]. Хотя на территории Тувы к настоящему времени известны находки костяных мочеотводных трубок из детских колыбелей тюркского типа, представленные в памятниках кокэльской культуры [Дэвлет, 2010, с. 173, 176–177]. В свою очередь, отнесение некоторых образцов костяных мочеотводных трубок из Центральной Азии (Тянь-Шань) к эпохе раннего железа (середина I тыс. до н. э.) также пока вряд ли обосновано [Кибиров, 1959, с. 116, рис. 19, 3], поскольку, по современным данным из этого региона,

Рис. 2. Предметы младенческой гигиены хунно-сянь-бийского времени Горного Алтая.

1, 2 – Чултуков Лог-9; 3 – Нижний Чепош-3; 4 – Грот Куйлю.

такие предметы присутствуют в археологических комплексах рубежа тысячелетий (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.) или первой половины I тыс. н.э. [Левина, 1996, с. 116; Подушкин, 2000, с. 95].

Для территории Горного Алтая основной массив серии калиброванных радиоуглеродных дат (определенных в России (Новосибирск) и Польше (Краков)), остеологических материалов и почвы археологических памятников (Верх-Чепош-3, Чултуков Лог-9), среди находок на которых присутствуют костяные мочеотводные трубки, позволяет уверенно датировать их периодом с конца I тыс. до н.э. и вплоть до середины I тыс. н.э., что соответствует на территории Южной Сибири хунно-сяньбийскому времени [Соёнов и др., 2011, с. 40–41; Бородовский, Оле-шак, 2017]. Таким образом, костяные мочеотводные трубки, бытовавшие на территории Горного Алтая, фактически синхронны их аналогам из Центральной Азии.

Присутствие сумаков в археологических материалах хунно-сяньбийского времени на Северном Алтае позволяет также поставить вопрос об их использовании как маркера для определения этнокультурной принадлежности населения той эпохи. В свою очередь, присутствие костяных сумаков на долговременных поселенческих комплексах Северного Алтая (Верх-Чепош-3, Чултуков Лог-9), включая городища, служит одним из оснований для аргументации принадлежности этих гигиенических приспособлений с деревянными «долговременными» колыбелями населению, практикующему оседлую жизнедеятельность. Не менее важно наличие такого гигиенического приспособления для осуществления цикла младенческой жизнедеятельности (до 2–3 лет). У на-236

селения хунно-сяньбийского времени Северного Алтая этот факт явно указывает на южную ориентацию его культурных связей. Это крайне важно и перспективно в рамках обсуждения дискуссионных вопросов культурного единства (булан-кобинская археологическая культура) или территориального своеобразия (майминская археологическая культура) населения хунно-сяньбийского времени как Северного Алтая, так и всего Горного Алтая в целом, поскольку в Средней Азии (Турасу, курган 18) [Кибиров, 1959, с. 116, рис. 19, 3 ] их находили в памятниках джетыасарской и арысской культур [Левина, 1996, с. 116; Подушкин, 2000, с. 95]. При этом автохтонность арысской культуры на территории Южного Казахстана в период с IV в. до н. э. по IV в. н. э. дискуссионна [Подушкин, 2000; 2008; Смагулов, 2004]. В свою очередь, возможность реальной синхронизации древнейших находок костяных мочеотводных трубок от деревянных мобильных колыбелей из Центральной Азии с аналогичными изделиями из Южной Сибири (Тува, Алтай) в рамках хунно-сяньбийского времени позволяет достаточно четко очертить ареал, где была представлена, а возможно, и формировалась эта традиция младенческой гигиены (см. рис. 1). Преддверие эпохи «Великого переселения народов» и связанные с ней последующие процессы во многом обусловливают значительную широту археологического и этнографического распространения мочеотводных трубок на территории не только Южной Сибири, Центральной Азии, Ирана, но и Восточной Европы, включая Нижнее Поволжье, Кавказ и Крым. Следует подчеркнуть, что для территории Сибири по этнографическим данным такое гигиеническое приспособление не выявлено [Историко-этнографический атлас…, 1961]. В Центральной Азии сумаки известны у узбеков, киргизов и казахов [Карутц, 1903, с. 79].

В этой связи особенно интере сно присутствие данных предметов у киргизов (кыргызов), предки которых в далеком историче ском прошлом, по письменным и археологическим источникам, жили в Южной Сибири, включая Саяно-Алтайскую горную страну (Туву, Хакасию, Алтай). Еще в эпоху средневековья на территории Горного Алтая, по результатам современных археологических исследований, фиксируется присутствие погребальных памятников кыргызов [Дашковский, 2015].

Выявление целой серии предметов (сумаков), связанных с традиционной младенческой гигиеной, позволяет поставить целый ряд вопросов, связанных с происхождением и культурными связями населения Северного Алтая хунно-сяньбийского времени. Это связано с одной стороны, с возможностью синхронизации на основании таких находок в рамках предметного комплекса с другими катего- риями изделий хунно-сяньбийского и гунно-сарматского времени (роговые накладки на лук, роговые наконечники стрел со свистунками, навершия плетей или стеков, застежки для лошадиных пут, костяные варганы), а с другой стороны, с выяснением его культурных связей и близости с синхронным населением других, более удаленных регионов Центральной Азии, в материальной культуре которых присутствуют костяные сумаки. Такие выводы делают возможной постановку вопроса об отражении определенных черт культурного единства и этнической специфики еще в одном из изделий (сумаке – костяной мочеотводкой трубке) предметного комплекса, появляющегося в этот переломный исторический период в Евразии.

Список литературы Предметы младенческой гигиены хунно-сяньбийского времени Горного Алтая в контексте культурных связей

- Бородовский А.П., Олешак Л. Мультидисциплинарные исследования археологических памятников гунно-сарматского времени Северного Алтая // V (XXI) Всероссийский археологический съезд.– Барнаул: [Б. и.], 2017. – Т. III. – С. 9–13.

- Дашковский П.К. Кыргызы на Алтае в контексте этнокультурных процессов в Центральной Азии. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – 224 с.

- Дэвлет М.А. Могильник Азас I эпохи хунну в Тоджинском кожууне Тувы // Памятники кокэльской культуры Тувы: материалы и исследования. – СПб.: ЭлекСис, 2010. – С. 164–186.

- Историко-этнографический атлас народов Сибири. – М.; Л., 1961 – 498 с.

- Карутц Р. Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке. – СПб., 1903. – 188 с.

- Кибиров А.К. Археологические работы в центральном Тянь-Шане // Труды киргизской археолого-этнографической экспедиции. – М., 1959. – С. 63–139.

- Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1969. – 212 с.

- Кызласов Л.Р. Древняя Тува (от палеолита до IX в.). – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1979. – 207 с.

- Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. I тысячелетие до н. э. – I тысячелетие н. э. – М.: [Б. и.], 1996. – 396 с.

- Молодин В.И., Ефремова Н.С. Грот Куйлю – культовый комплекс на реке Кучерле (Горный Алтай). – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2010. – 264 с.

- Подушкин А.Н. Арысская культура Южного Казахстана (IV в. до н. э. – IV в. н. э.). – Туркестан: Издат. Центр МКТУ им. Х.А. Яссави, 2000. – 202 с.

- Подушкин А.Н. Сюнну в Южном Казахстане (по материалам арысской культуры) // Номады казахстанских степей: этносоциокультурные процессы и контакты в Евразии скифо-сакской эпохи. – Астана: [Б. и.], 2008 – С. 147–157.

- Савинов Д.Г. Потомки кокэльцев на страже уйгурских городищ // Археология Южной Сибири. – Кемерово: Кемер. гос. ун-т, 2006. – Вып. 24. – С. 44–50.

- Смагулов Е.А. Арысская археологическая культура: миф и реальность (заметки по поводу) // Изв. Национальной академии наук Республики Казахстан. – 2004. – № 1 (242). – С. 284–301.

- Соёнов В.И., Трифанова С.В., Константинов Н.А., Штанакова Е.А., Соёнов Д.В. Чепошские городища. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 2011. – 228 с.

- Степи Евразии в эпоху средневековья. – М.: Наука, 1981. – 302 с.