Предметы мобильного искусства раннего и среднего бронзового века лесостепного Обь-Иртьшгья

Автор: Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (40), 2009 года.

Бесплатный доступ

Предметы мобильного искусства раннего и среднего бронзового века лесостепного Обь-Иртышья демонстрируют высокий художественный уровень исполнения. Это относится прежде всего к зооморфным скульптурам на каменных пестах, рукоятях бронзовых кинжалов, Г-образным навершиям из кости и рога. Преобладают профильные изображения в основном животных и птиц. Наиболее распространен образ лошади, запечатленный в камне и металле. Это позволяет судить о значимой роли, которую играла лошадь в хозяйственной и религиозной жизни общества в данную эпоху. Большинство изображений головы человека, а также человека с лошадью, группы животных тяготеет к Прииртышью. Вероятно, именно там зародилась и получила распространение эта традиция.

Лесостепное обь-иртышье, ранний и средний бронзовый век, мелкая пластика, песты, навершия, ножи, подвески, каменный сосуд, художественный образ, антропоморфные и зооморфные сюжеты, лошадь, птица, человек, баран, бык, изобразительная традиция, профильное и анфасное изображения

Короткий адрес: https://sciup.org/14522755

IDR: 14522755 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Предметы мобильного искусства раннего и среднего бронзового века лесостепного Обь-Иртьшгья

Современный уровень исследования памятников лесостепного и степного Обь-Иртышья конца III - первой половины II тыс. до н.э. позволил, наряду с разработкой историко-культурных, этногенетических, хозяйственных вопросов, приступить к рассмотрению особенностей искусства [Молодин, 1992; Кирюшин, Кунгуров, Тишкин, 2002; Кирюшин, Грушин, 2007]. Основными источниками являются мелкая пластика, орнаменты, украшения, т.е. предметы мобильного и декоративно-прикладного искусства. Особое внимание в научных публикациях уделялось находкам, связанным с сейминско-турбинскими и самусьскими изобразительными традициями [Пяткин, Миклаше-вич, 1990; Бобров, Ковтун, 2002; Ковтун, 2006; Есин, Ожередов, 2008; Молодин, 1992; и др.]. За последнее

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», проект № 2009-1.1-301-072-016 «Комплексные исторические исследования в области изучения Западной и Южной Сибири с древнейших времен до современности».

время количество предметов искусства, происходящих с обозначенной территории, значительно выросло. Этому способствовали интенсивные полевые исследования. Таким образом, назрела необходимость обобщения всех имеющихся материалов по данной тематике, их качественной публикации и анализа.

Каменные предметы мобильного искусства

0 2 cм

0 2 cм

0 2 cм

0 2 cм 0 2 cм

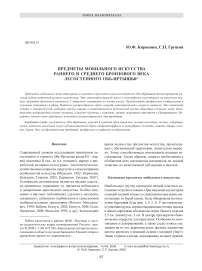

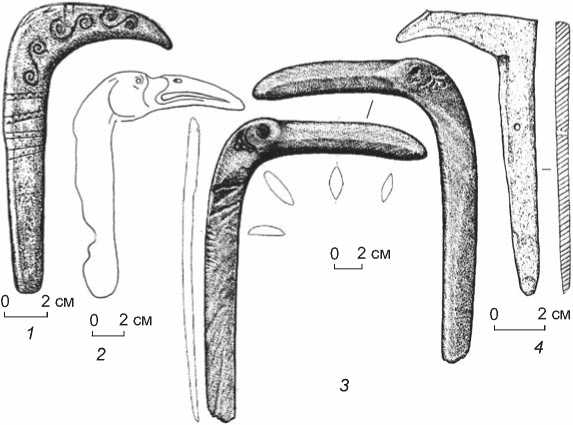

Рис. 1. Зооморфная каменная скульптура из лесостепного Обь-Иртышья.

1 - Колыванское I (по: [Алехин, 1999]); 2 - Омск (по: [Мошинская, 1952]); 3 -Березовая Лука (по: [Кирюшин, Малолетко, Тишкин, 2004]); 4 - Усть-Каменогорск (по: [Славнин, 1949]); 5 - Семипалатинск (по: [Черников, I960]); 6, 7, 9, 10 - Шипуново V (по: [Кирюшин, Иванов, 2001]); 8 - Иткуль (по: [Кирюшин, 2002]).

Рис. 2. Каменная скульптура эпохи бронзы из лесостепного Обь-Иртышья (фото И.В. Ковтуна, И.В. Мерца, П.И. Шульги).

1 - 4 - Шипуново V; 5 - Березовая Лука; 6 - с. Саввушка.

Это может свидетельствовать о прикреплении фигурки в профиль, клювом влево. Такой ракурс, вероятнее всего, был узнаваем и востребован. Это подчеркивается и большей выраженностью образа птицы именно при рассмотрении скульптурки в профиль.

Следует отметить, что левая сторона имела важное мировоззренческое значение для елунинского населения. Это уже отмечалось ранее при анализе погребального обряда, зафиксированного в археологических комплексах, – размещение умерших в могильной яме на левом боку, с «обращенным взором» влево [Грушин, 2001, с. 50–51]. Скульптурные изображения хищных птиц в сидящем положении и со сложенными крыльями в Сибири встречаются крайне редко, в отличие от водоплавающих. Образ птицы широко представлен в наскальном искусстве Саяно-Алтая начиная, как минимум, с эпохи энеолита [Чигаева, 2004, с. 402]. В ВолгоОкском междуречье на памятниках волосовской культуры III тыс. до н.э. известны костяные фигурки птиц, являвшиеся нашивками на одежду или подвесками [Емельянов, Кашина, 2004]. Изображения птиц присутствуют на самусьской керамике [Косарев, 1981, с. 254]. По определению С.С. Моск-витина, на керамическом сосуде раннего бронзового века с поселения Тух-Эмтор IV изображена хищная птица, скорее всего, орлан-белохвост, скопа или коршун (налепная скульптура) [Кирюшин, Малолетко, 1979, рис. 13, 1 , с. 33]. Геральдические изображения орлов имеются на амулетах-печатях II тыс. до н.э., происходящих из Маргианы [Сари-аниди, 2004, рис. 6]. Скульптуры птиц известны у различных народов Сибири. Так, алтай-кижи изготавливали деревянные фигурки, служившие «помощниками» шамана [Иванов, 1979, с. 85]. С хищными птицами связано большое количество мифов и представлений у многих народов Евразии. Известны они в Авесте и Ригведе, в мифологии туркмен [Гундогдыев, 2004, с. 225], финно-угров [Косарев, 1981, с. 254] и др. Несмотря на большое количество изображений птиц в археологических и этнографических материалах, каменная птичка с Березовой Луки остается уникальным предметом мобильного искусства. Раскрытие его семантики – тема отдельного исследования.

В материалах эпохи бронзы Обь-Иртышья и за его пределами известны изделия, которые трактуются исследователями как жезлы или песты. Они представляют собой каменные стержни со скульптурным изображением на одном конце. На Алтае найдено несколько подобных вещей. Пест с оз. Иткуль [Кирюшин, Кунгуров, Тишкин, 2002, рис. 1, 4] был увенчан скульптурным изображением головы медведя с поднятой кверху мордой (см. рис. 1, 8). Длина изделия 38,5 см, к навер-шию оно равномерно сужается. Четыре песта происходят из разрушенного погребения могильника Шипуново V. Одно изделие имеет сложное оформление стержня (см. рис. 1, 9; 2, 2, 4), остальные увенчаны скульптурными изображениями головы лошади (см. рис. 1, 6; 2, 1, 4), барана (см. рис. 1, 7; 2, 3, 4), змеи (?) (см. рис. 1, 10; 2, 4). Пест в виде головы быка найден на поселении Колыванское I (см. рис. 1, 1) [Алехин, 1999, рис. 5, 1]. Серия подобных предметов происходит с территории Верхнего и Среднего Прииртышья. Это каменные песты с навершиями в виде головы коня из Усть-Каменогорска (см. рис.1, 4) и Семипалатинска (см. рис. 1, 5). Одно каменное навершие в виде головы коня найдено в Омске (см. рис. 1, 2).

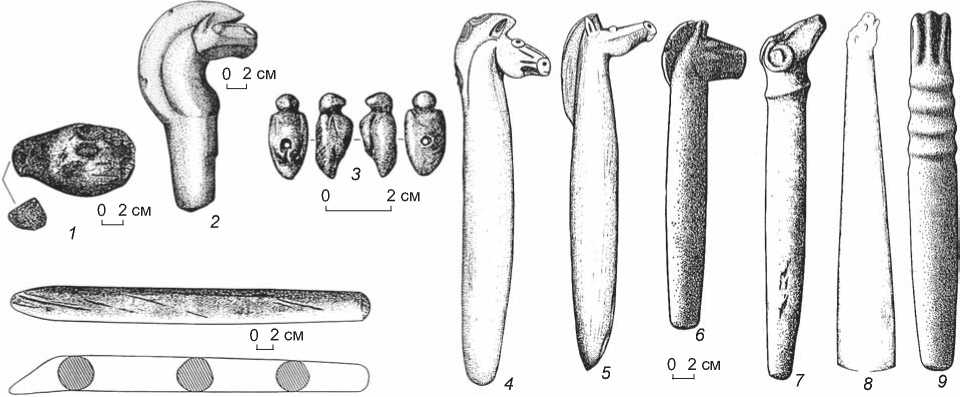

Другим типом каменных пестов являются предметы со скульптурными изображениями головы человека в верхней части. Большинство таких находок связано с Прииртышьем. Песты происходят из окрестностей с. Саввушка (см. рис. 2, 6 ; 3, 3 ) и Семипалатин-

0 2 cм cм

Рис. 3. Антропоморфная скульптура из лесостепного Обь-Иртышья.

1 – Кораблик I (по: [Грушин, Кокшенев, 2004]); 2 – Зайсан (по: [Кирюшин, 2002]); 3 – Саввушка (по: [Кирюшин, 1991]); 4 , 5 – Семипалатинская обл. (по: [Маргулан, 1979; Ченченкова, 2004]); 6 – р. Ир (по: [Мошинская, 1952]); 7 – р. Туй (по: [Мошинская, 1952].

1 – кость, 2 – бронза, остальное – камень.

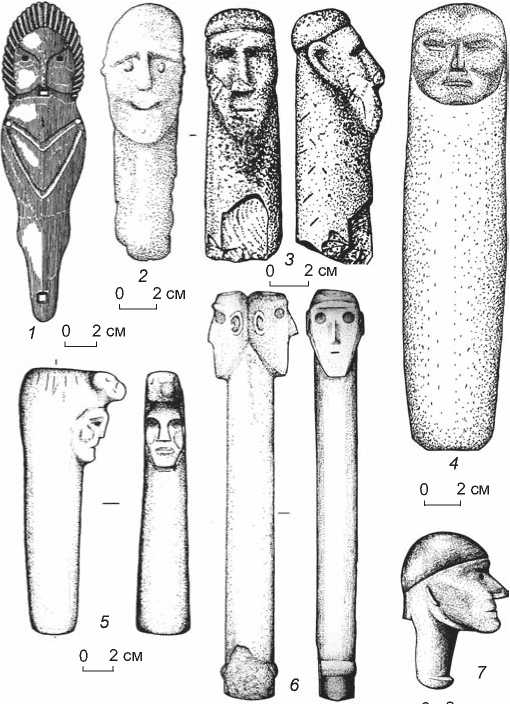

Рис. 4. Каменный сосуд со сценой охоты из с. Лаптев Лог (вид с трех сторон).

0 2 cм

ской обл. (рис. 3, 4 ). Известны два антропоморфных навершия «жезлов» или «скипетров»: каменное с р. Туй (рис. 3, 7 ) и бронзовое из краеведческого музея г. Зайсана (рис. 3, 2 ). Каменный пест с р. Ир (правый приток Иртыша) венчает скульптурное изображение двух человеческих голов, ориентированных в разные стороны (рис. 3, 6 ). Оригинально оформлено на-вершие у песта из Семипалатинской обл. (рис. 3, 5 ): рельефно выполнено человеческое лицо, а над ним нависает скульптурное изображение головы животного (барана?). А.П. Окладников и С.В. Студзицкая отнесли данные изделия к кругу тотемно-фаллических предметов [Окладников, 1950, с. 331; Студзицкая, 1969, с. 62]. Такие песты могли использоваться при совершении определенных ритуальных действий, свя-

Рис. 5. Прорисовка каменного сосуда со сценой охоты из с. Лаптев Лог ( 1 ) и его развертка ( 2 ) (по: [Кирюшин, 2002]).

занных, например, с растиранием каких-то растений. Каменные навершия в виде лошадиных морд широко распространены на памятниках энеолита и ранней бронзы Восточной Европы, они трактуются как часть составных «скипетров» [Дергачев, 2007].

Своеобразным предметом искусства является находка из с. Лаптев Лог [Кирюшин, 2002, рис. 132–136]. На тулове и дне каменного баночного сосуда изображена сцена охоты на быка (рис. 4, 5). Фигура человека, стреляющего из лука, расположена на дне, а изогнутый лук со стрелой – уже в придонной части, под брюхом быка, изображенного на тулове. В загривке животного торчит еще одна стрела. Быка держат две собаки: одна вцепилась в морду, другая – в заднюю часть. Изображение быка выполнено в своеобразной окуневской манере и находит ближайшие аналогии в окуневских материалах и искусстве окуневского времени Южной Сибири и юга Западной Сибири. За ним расположены одна над другой две фигуры невысоких лошадей с коротким туловищем, но с крупной головой и торчащими ушами, что характерно для эпохи ранней бронзы, круга культур сейминско-турбинского типа юга Западной Сибири и Восточного Казахстана. Над фигурой быка находится стилизованное изображение бегущего марала. В верхней части сосуда изображены три козла, среди которых есть горный с загнутыми рогами, преследуемый двумя собаками и полосатым хищником. Сцены охоты, да и сам набор животных характерны для более южных, может быть, предгорных, районов. И, скорее всего, этот сосуд можно связывать с пришлым населением или уже сформировавшимся елунинским.

Предметы мобильного искусства из кости и рога

Мелкая пластика из кости и рога на памятниках Обь-Иртышья эпохи ранней бронзы представлена несколькими категориями изделий. Наиболее многочисленная – т.н. Г-образные навершия. Каждая подобная находка уникальна по своим морфологическим и изо- бразительным особенностям. Тем не менее можно наметить три типа изделий. Первый характеризуется отсутствием дополнительных изобразительных элементов. Одно изделие этого типа происходит с памятника Калиновка-2 [Кирюшин и др., 2005, рис. 1, 3]. Оно выполнено грубо, без дополнительной обработки, имеет отверстие для крепления (рис. 6, 4). В силу этих особенностей можно предположить, что такие предметы были наиболее функциональны с практической точки зрения.

Второй тип изделий представлен двумя навершиями, обнаруженными в закрытых погребальных комплексах могильников Сопка II [Молодин, 1985, рис. 27, 5 ] и Преображенка-6 [Молодин, Чемякина, Позднякова, 2007, рис. 1]. Они выполнены в виде головы хищной птицы (ворон?) и характеризуются наличием реалистичных изобразительных деталей. Так, на предмете из могильника Сопка II показаны мощный рельефный клюв, оформленная голова и глаз (рис. 6, 2 ). Изделие из Преображенки-6 отличается более изящной и тщательной проработкой деталей. Глаза выделены резными ободками, перьевые ушки показаны каплевидным орнаментом (рис. 6, 3 ).

Третий тип наверший представлен единственной случайной находкой из При-чумышья (рис. 6, 1 ; 7). Навершие напоминает голову птицы с загнутым клювом. Одна сторона (лицевая) изделия хорошо заполирована и украшена орнаментом. На изгибе навершия нанесены три резные S-видные фигуры со спирально закрученными окончаниями. Ниже на вертикальной части предмета имеются поперечные пояски, из которых два верхних заполнены вырезанными треугольниками, что придает рисунку вид изгибающейся змейки [Кунгуров, Горбунов, 2001, с. 117].

Открытым остается вопрос: чем объясняется разнотипность наверший - хронологическими, культурно-локальными или функциональными причинами? Изделие из могильника Сопка II исследователи относят к кротовской культуре [Молодин, 1985, с. 56], случайную находку с Чумыша -к елунинской [Кирюшин, Кунгуров, Тишкин, 2002, рис. 4]. В могильнике Преображенка-6 вместе с на-вершием обнаружена керамика, близкая к одиновской [Молодин, Чемякина, Позднякова, 2007, с. 340]. На поселении Калиновка-2 вместе с навершием также найдена керамика, и, судя по опубликованным фрагментам,

Рис. 6. Костяные навершия из лесостепного Обь-Иртышья:

1 - Чумыш (по: [Кунгуров, Горбунов, 2001]); 2 - Сопка II (по: [Молодин, 1985]);

3 - Преображенка-6 (по: [Молодин, Чемякина, Позднякова, 2007]); 4 - Калинов-ка-2 (по: [Кирюшин и др., 2005]).

Рис. 7 . Костяное навершие посоха с р. Чумыш (фото А.А. Тишкина).

она тоже сходна с одиновской [Кирюшин и др., 2005, рис. 1, 6 , 7]. Таким образом, можно предположить, что изделия первых двух типов хронологически более ранние. Предмет с Чумыша найден вне комплекса, поэтому его связь с елунинской культурой требует дополнительного обоснования. По причине стилизованности и орнаментальной насыщенности это изделие можно отнести к более позднему времени.

Г-образные навершия широко представлены в археологических материалах Евразии начиная с эпохи мезолита. В них воплощались образы различных животных. С.В. Студзицкая считает «жезлы-посохи» с такими навершиями тотемными атрибутами родоплеменной власти. Их обладателями были мужчины с высоким общественным статусом, в функции которых входило совершение определенных религиозных ритуалов [Студзицкая, 2004, с. 252]. Использование посохов с такими навершиями подтверждают и многочисленные параллели в петроглифах Северной Евразии бронзового века [Смирнов, 2004].

Одним из оригинальных костяных предметов мелкой пластики можно назвать «антропоморфную скульптуру» из могильника Кораблик I [Грушин, Кокшенев, 2004]. Длина изделия 20 см, максимальная ширина 5 см. Это силуэт человека с оформленными головой, плечами, коленями (?). Руки и ноги не прорисованы. Изображение одностороннее, резное. Показаны округлые глаза (небольшие углубления), брови, продолжение линий которых образует нос; скулы, волосы в виде рельефных лучей (см. рис. 3, 1 ). Отдельные элементы изображения имеют широкие культурно-хронологические параллели в памятниках

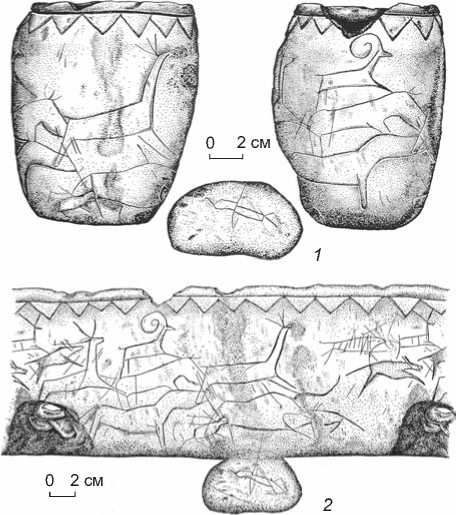

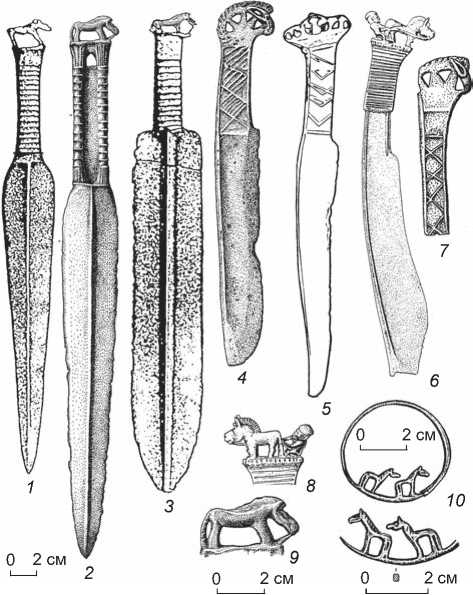

Рис. 8. Изображения на металлических ножах, кинжалах и украшениях из лесостепного Обь-Иртышья.

1 – Курчум (по: [Самашев, Жумабекова, 1993]); 2 , 9 – Чарыш (по: [Кирюшин, Шульга, Грушин, 2006]); 3 – Шемонаиха (по: [Сама-шев, Жумабекова, 1993]); 4 – Елунино I (по: [Кирюшин, 1987]);

5 – Джумба (по: [Черных, Кузьминых, 1989]); 6 , 8 – Ростовка (по: [Матющенко, 1970]); 7 – Усть-Мута (по: [Киреев, Кудрявцев, 1988]);

10 – Чесноково I (по: [Кирюшин, Шульга, Грушин, 2006]).

Евразии, однако их сочетание нигде не наблюдается, поэтому предмет из могильника Кораблик I можно считать на данный момент уникальным. Наиболее близкими памятниками являются, на наш взгляд, окуневские Минусинской котловины и каракольские Горного Алтая.

По мнению Э.Б. Вадецкой, окуневские костяные пластины и стеатитовые фигурки могли быть частями каких-то меховых, кожаных или тряпичных куколок. На основании данных по этнографии коренных народов Сибири исследовательница предположила, что они являлись изображениями божеств, покровителей плодородия; вместилищами душ, ожидавших своего возрождения в новорожденном. При этом Э.Б. Вадец-кая не исключает их использования в качестве игрушек [Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 71]. М.Л. Подольский, обративший внимание на «верти-кализм» образов, считает такие фигурки изображениями божеств или обожествленных предков – посредников в общении с небесными силами [1997, с. 187]. По мнению С.В. Студзицкой, подобные предметы из глазковских погребений служили подвесками на шаманских костюмах и осмысливались древними людьми как духи-помощники шаманов [1981, с. 41; 2002, с. 143]. Аналогично трактуются и галичские идолы [Студзицкая, Кузьминых, 2001, рис. 5, с. 146].

Изображения, выполненные в металле

Среди бронзовых ножей с навершием в виде скульптурного или уплощенного изображения можно выделить две группы. К первой относятся нож из могильника Елунино I (рис. 8, 4 ; 9, 4 ) и случайная находка из окрестностей с. Усть-Мута в Горном Алтае (см. рис. 8, 7 ). На навершиях их рукоятей изображена голова «солнечного коня», покоящаяся на четырех или пяти лучах [Кирюшин, 1987; Киреев, Кудрявцев, 1988]. Вторую группу составляют изделия с цельными реалистичными антропо- и зооморфными фигурами. На известном ноже из могильника Ростовка (см. рис. 8, 6 , 8 ) изображен лыжник, который с помощью поводьев управляет лошадью [Матющенко, 1970]. На навершии ножа из с. Джумба в Восточном Казахстане (см. рис. 8, 5 ) представлена сцена противостояния двух животных [Черных, Кузьминых, 1989, рис. 67, 3 ]. Как отмечал И.В. Ковтун, выделенные группы изделий различаются и по технологическим особенностям. Ножи из могильника Елунино I и с. Усть-Мута отлиты в двухсторонней литейной форме вместе с навершием. Вторая, собственно «сейминско-турбинская», группа характеризуется отдельной отливкой ножа и скульптурного изображения с последующей их припайкой [Ковтун, 2006, с. 66].

Изобразительные традиции, нашедшие отражение в навершиях второй группы, проявились и на кинжа-

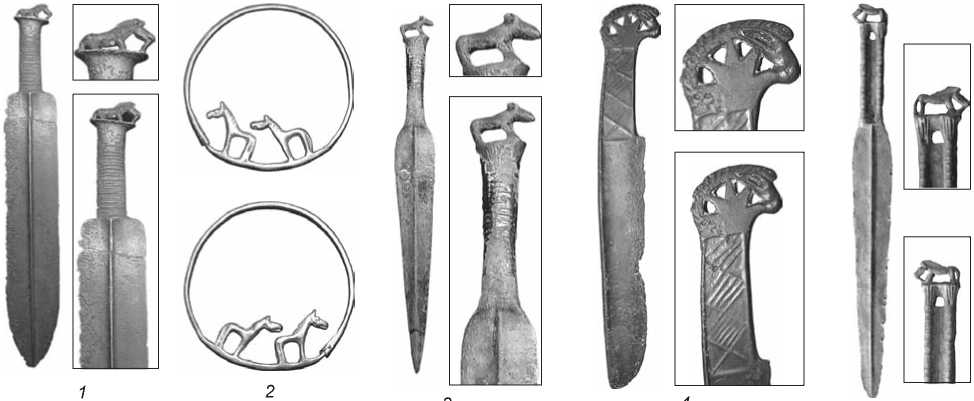

Рис. 9. Зооморфные изображения на предметах эпохи бронзы из Обь-Иртышья (фото С.П. Грушина). 1 – Шемонаиха; 2 – Чесноково I; 3 – Курчум; 4 – Елунино I; 5 – Чарыш.

лах, о чем свидетельствует случайная находка с р. Ча-рыш [Кирюшин, Шульга, Грушин, 2006, рис. 1, 2]. Навершие рукояти (см. рис. 8, 2; 9, 5) оформлено в виде объемной скульптуры лошади, выполненной в реалистической манере. На массивной голове животного показаны уши, глаза, ноздри, пасть и скулы. Похожие кинжалы происходят из Восточного Казахстана – с. Курчум (см. рис. 8, 1; 9, 3) и с. Шемонаиха (см. рис. 8, 3; 9, 1). Все три изделия имеют сходство с оружием из т.н. II Каракольского клада [Винник, Кузьмина, 1981]. Несмотря на своеобразие, художественное оформление скульптур на этих предметах позволяет связать его с сейминско-турбинскими изобразительными традициями. Следует отметить, что недалеко от местонахождения кинжала с р. Чарыш в захоронении андроновской культуры Чесноково I обнаружена золотая серьга с фигурками двух лошадей (рис. 8, 10; 9, 2). В настоящий момент определенной проблемой является культурно-хронологическое соотношение кинжалов каракольского типа, к которому нами отнесено изделие, найденное на р. Чарыш, с андроновскими и сейминс-ко-турбинскими комплексами. Нет сомнений, что изобразительная манера исполнения скульптуры на этих кинжалах связана с сейминско-турбинской традицией, однако оформление клинка, детали рукояти, а также археологический контекст обнаружения некоторых предметов позволяют соотнести их с позднебронзовыми комплексами азиатских степей и датировать второй половиной II – началом I тыс. до н.э. [Там же, с. 50; Мо-лодин, 1993, с. 14; Ковтун, 2004, с. 278–279]. Фигурки лошадей на андроновской серьге из захоронения Чес-ноково I и на аналогичном изделии из Мыншункура [Акишев, 1984, табл. VII, 16] значительно отличаются от скульптуры на кинжале с Чарыша и в целом от сей- минско-турбинских подобных изображений по манере исполнения. У них относительно маленькая голова, отсутствует характерная выгнутая грива. Вероятно, такие особенности фигурок на андроновских серьгах можно считать результатом поздней трансформации сейминско-турбинской традиции.

Особенности представления образов

Анализ предметов мобильного искусства с памятников эпохи бронзы лесостепного Обь-Иртышья позволяет отметить следующие особенности. Среди рассмотренных изображений преобладают профильные, именно такой ракурс обеспечивал узнаваемость образов. Они характерны для различных предметов, сделанных из разных материалов (кость, рог, камень, металл). Это каменные песты с навершиями в виде голов животных, фигурка птицы из яшмы, бронзовые ножи с антропо- и зооморфными изображениями, костяные Г-образные навершия посохов. Вторая группа – ан-фасные антропоморфные изображения на бронзовом навершии из музея г. Зайсана и на костяной пластине из могильника Кораблик I. Третья группа – предметы мобильного искусства, на которых образы представлены как в профиль, так и анфас. К таковым относятся каменные песты, металлические ножи и кинжалы с навершиями в виде антропо- и зооморфных скульптур. Преобладание профильных изображений вне зависимости от типа изделий отражает, на наш взгляд, определенную изобразительную традицию, распространенную в лесостепном Обь-Иртышье раннего и среднего бронзового века. Проблемы ее генезиса, семантики требуют дальнейшего исследования.

Заключение

Изучение предметов мобильного искусства раннего и среднего бронзового века лесостепного Обь-Ир-тышья демонстрирует высокий художественный уровень их исполнения. Это относится прежде всего к зооморфным навершиям каменных пестов и бронзовых кинжалов. Преобладают профильные изображения, выполненные на предметах различных категорий. Основными образами являются животные и птицы, среди которых преобладает лошадь. Этот образ запечатлен в камне и металле, как минимум, в 12 случаях, что позволяет судить о значимой роли, которую играла лошадь в хозяйственной и религиозной жизни общества в данную эпоху. Одним из авторов статьи уже высказывалась идея о формировании «культа коня» в степном и лесостепном Обь-Ир-тышье [Кирюшин, 1987]. Важно отметить, что находки с изображениями домашних животных (лошадь, бык, баран) тяготеют к степным ландшафтам, диких (медведь, птицы) – к лесостепным и лесным зонам. Это демонстрирует хозяйственную направленность населения в различных природно-экологических условиях и ее непосредственную связь с религиозной практикой. Большинство изображений головы человека, а также человека с лошадью (нож из Ростовки), группы животных (нож из Джумбы) тяготеет к Прииртышью. Вероятно, именно там зародилась и получила распространение эта традиция.