Предметы вооружения кулайской культуры из случайных сборов на севере Кузбасса

Автор: Бобров В.В., Боброва Л.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье опубликованы железные предметы вооружения, обнаруженные в окрестностях горы Арчекас на севере Кузбасса и поступившие на хранение в музей «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского государственного университета. Определена их принадлежность двум прикладам и дано описание с метрическими характеристиками. В коллекции имеются 27 пластин тульи шлема, три панцирных пластины чешуйчатого доспеха, меч, два кинжала, два ножа и два наконечника копья. Традиционными археологическими методами установлена принадлежность оружия кулайской культуре (саровский этап -I-IVвв. н.э.). Несмотря на военную активность ее населения в северо-западном и юго-восточном направлениях, военное противостояние с населением саргатской культуры, предметный комплекс наступательного и защитного оружия кулайцев малочисленный. После Парабельского клада это второе относительно крупное нахождение кулайского оружия, причем на юго-восточной периферии ареала культуры. Оно не только существенно пополнило корпус источников кулайского оружия, но и дало новые знания о нем. Впервые для кулайской культуры обнаружен почти полный набор пластин тульи шлема, а также два боевых ножа, ранее неизвестных в арсенале таежного населения этой культуры. Дана краткая оценка милитаризации обществ Западной Сибири в конце I тыс. до н.э. начале I тыс. н.э. Высказана версия о том, что за заимствованием типов и компонентов оружия кочевников стояла не только их эффективность в бою, но и возможность его использования в захвате открытых пространств лесостепной полосы Западной Сибири.

Оружие, меч, кинжал, наконечник копья, доспех, кулайская культура, гунно-сарматское время, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/145146681

IDR: 145146681 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0496-0500

Текст научной статьи Предметы вооружения кулайской культуры из случайных сборов на севере Кузбасса

Эпоха раннего железа дописьменного периода истории на территории Западной Сибири, как впрочем и Евразии в целом, разительно отличается от предшествующего времени. В этом отличии заметное место занимает милитаризация обществ, которая находит отражение в военной стратификации населения, фортификационной архитектуре, а в материальной культуре – в широком распространении оружия. Небольшой экскурс. Рассматривая этот отличительный признак эпохи, испытываешь сомнение в его достоверности. Предшествующие культуры эпохи поздней бронзы, сохранившие некоторые традиции андроновской культуры, преднамеренно не помещали в погребальные сооружения орудия труда и оружие, за очень редким исключением. Соответственно, может возникнуть иллюзия цикличности или перерыва в развитии оружия и военного дела от культур сейминско-турбинского времени до культур ранних кочевников. Возвращаясь к эпохе раннего железа и Западной Сибири, обратим внимание на своеобразие культурноисторических процессов, которые отличают этот регион от других территорий азиатской части России. На заключительной стадии скифского времени и гунно-сяньбийский период в лесостепной и таежной зонах Западной Сибири существовали два крупных этнокультурных объединения, известных под названиями саргатская и кулайская культуры. Если о милитаризации саргатского общества, его вооружении и военном деле сформированы достаточно фундированные знания [Корякова, 1988; Матвеева, 1993; 2000; Могильников, 1992; Погодин, 1998; Соловьев, 2003], то знания такого же характера в кулайском этнокультурном объединении фрагментарные [Соловьев, 2003; Чемякин, 2008; Чиндина, 1984]. Это объясняется, прежде всего, ограниченностью источников. Вместе с тем, специалисты отмечают, назовем, агрессивный характер кулайского населения, стремившегося расширить территорию обитания вплоть до Арктики – на севере и до Алтайских гор – на юге. Хорошо известно, что им удалось занять территорию большереченской культуры в пределах лесостепного Приобья [Троицкая, 1979]. Общая военная ситуация в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. на территории Западной Сибири представлена В.В. Бобровым в опубликованной работе [Бобров, 2021, с. 122–144]. Соответственно, изучение военной тематики кулайского этнокультурного объединения представляется перспективным, но требует новых источников. Цель данной статьи – публикация таких материалов.

На севере Кузбасса особый археологический микрорайон представляет собой гора Арчекас, а точнее кряж, площадь которого занимает 1 615 га. Он же в 2019 г. получил статус природного заказника регионального значения. На территории кряжа выявлено семь археологических памятников, а также коллекцию составляют случайные сборы. В 2022 г. музей «Археология, этнография и экология Сибири» Кеме- ровского университета (далее – КМАЭЭ) принял на хранение 37 предметов древнего оружия, найденных в окрестностях горы Арчекас. К сожалению, сомнительно считать их единым археологическим комплексом, т.к. пластины защитного доспеха и наконечник копья обнаружены в 2019 г., а меч, кинжалы, ножи и наконечник копья в 2020 г. Вероятно, эти предметы составляют два приклада. Нельзя исключать, что с ними могли находиться другие предметы, в частности наборы мелкой пластики.

Первый приклад состоял из 27 железных пластин (15 целых, 12 фрагментированных) от тульи шлема вытянутой формы с расширенным прямым основанием. Верхний зауженный край пластин имеет округлую форму, а основание – прямое. По краям пластин сделаны сквозные круглые отверстия для крепления их к основе. Отверстия размещены по всему периметру и сгруппированы по два рядом. Размеры таких пластин: длина от 9,5 до 15,3 см, ширина оснований почти везде одинаковая – 2,5 см (от 2,2 до 2,8 см), ширина вершины от 1,2 до 1,7 см (в зависимости от степени сохранности, некоторые пластины повреждены). Некоторые пластины слегка выгнуты (рис. 1, 1–10 ).

В этом же прикладе обнаружены три панцирные пластины (рис. 1, 11–12 ). Они имеют прямоугольную форму, но одна сторона дугообразная. Метрические данные панцирных пластин следующие: длина – 4,2 см, ширина основания – 3,4 см, диаметр отверстий – 0,2 см, толщина – 0,2 см. По краям пластин на трех сторонах по два сквозных круглых отверстия для крепления. На одной стороне, которую можно считать основанием, одно отверстие. Размеры, пропорции и дугообразный край одной стороны придают пластине форму рыбьей чешуи. Можно полагать, что такие пластины соответствовали чешуйчатому доспеху не только по способу крепления, но и по внешнему виду.

Кроме защитного оружия приклад содержал колющее оружие ближнего боя. Это втульчатый наконечник копья с размерами: длина – 23,4 см, ширина пера (max) – 3,4 см, диаметр основания втулки – 3,2 см, длина втулки – 10,5 см. Перо листовидной формы ромбического сечения со слабо выраженным ребром же стко сти. Плечики покатые, слабо выражены, переходящие во втулку. Втулка конусовидной формы с несомкнутыми краями. Основание круглое, выше него на внешней поверхности выпуклость, возможно, это утраченное дополнительное крепление к древку.

Другой приклад был помещен в неглубокую ямку, впоследствии нарушенную норой животного. В ямке компактно лежали меч, два кинжала, два боевых ножа и наконечник копья. Наконечник копья, как и в первом прикладе, имеет несомкнутую конусовидную втулку, но более узкое перо, которое условно можно отнести к листовидной форме. Сечение его ромбическое, продольное ребро едва выражено. Плечики покатые,

Рис. 1. Пластины с горы Арчекас. Железо.

1–10 – пластины тульи шлема (КМАЭЭ, ОФ 2000/1–5, 7, 9, 10, 21, 22); 11 , 12 – пластины панцирные (КМАЭЭ, ОФ 2000/28, 29).

1, 2 – ножи (КМАЭЭ, ОФ 2002, 2004); 3, 4 – кинжалы (КМАЭЭ ОФ 2006, 2005).

слабо выражены, основание круглое. Значительные следы коррозии металла на поверхности. Размеры наконечника копья: длина – 20,1 см, ширина пера (max) – 2,7 см, диаметр основания втулки – 2,4 см, длина втулки – 7,5 см.

Ножи, на наш взгляд, безоговорочно можно отнести к рубяще-режущему клинковому оружию ближнего боя. Они черешковые, однолезвийные. Сечение лезвия треугольное. Лезвие удлиненное и расширяющееся к черешку. Черешок короткий, плавно переходит от основания лезвия и сужается к окончанию. Несмотря на сходство признаков, прежде всего, функ- ционального характера, ножи отличают некоторые морфологические черты. В частности, у одного ножа обушок клинка с небольшим изгибом, а конец его име- ет узкую треугольную форму. Метрические данные этого ножа: длина – 27,8 см, ширина лезвия (max) – 3,0 см, длина черешка – 3,5 см, толщина обушка лезвия – 0,4 см (рис. 2, 1). У другого ножа обушок клинка практически прямой, а конец оформлен в виде среза под углом от обушка к лезвию. Нож больше напоминает палаш небольших размеров. Данные этого ножа: длина – 32,6 см, ширина лезвия (max) – 2,2 см, длина черешка – 3,0 см, толщина спинки лезвия – 0,45 см (рис. 2, 2).

Кинжалы обоюдоострые, удлиненной формы, черешковые. Клинок листовидной формы, ромбического сечения, со слабо выраженным ребром жесткости. У одного кинжала основание клинка выражено четко по отношению к короткому черенку, у другого кинжала основание постепенно сужается, образуя длинный узкий черешок. Метрические данные первого кинжала (рис. 2, 4 ): длина – 37,8 см, ширина клинка (max.) – 4,4 см, длина черешка – 3,3 см, ширина черешка (max) – 1,4 см; второго кинжала (рис. 2, 3 ): длина – 35,6 см, ширина клинка (max) – 2,9 см, длина черешка – 7,3 см, ширина черешка (max.) – 0,8 см.

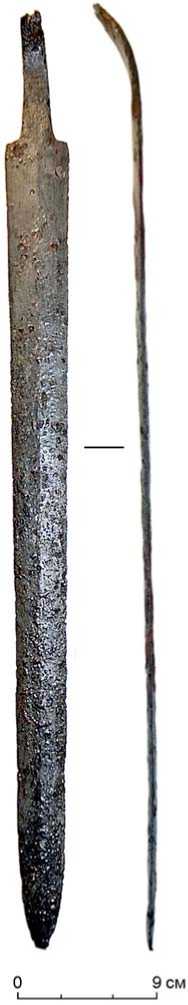

Меч черешковый с прямым обоюдоострым клинком. Клинок ромбического сечения расширяется к черешку. Черешок короткий, плав-

Рис. 2. Ножи и кинжалы с горы Арчекас. Железо.

но переходит от центра основания клинка и сужается к окончанию. Следы коррозии металла на поверхности. Метрические данные меча: длина – 58,6 см, ширина лезвия (max) – 4,1 см, длина черешка – 8,0 см, толщина (max) – 0,6 см (рис. 3).

Обращаясь к традиционному методу в археологии для решения культурно-хронологической принадлежности представленных комплексов, подчеркнем, что в окрестностях горы Арчекас предметы из железа соотносятся с памятниками или случайными сборами таких культур как тагарская, таштыкская, кулайская и культуры кыргызкого великодержавия. То есть, ее территория входила в ареал культуры (тагарская, таштыкская) или являлась районом эпизодического проникновения населения сопредельных территорий (культура кыргызов). Сложнее определить археологический статус горы для кулайской культуры. Известные до настоящего времени находки склоняют к определению ее как культового места [Бобров, Боброва, 2022, с. 118–123]. По принципу исключения и сравнительно-типологического анализа можно заключить, что представленные в статье находки более достоверно относить к кулайской культуре, причем заключительного этапа ее развития. Аналогии им можно найти в культурах достаточно удаленных территорий, напр., в культуре сарматов за «Каменным поясом» Евразии. В сарматском оружии видят истоки некоторых типов или элементов оружия лесостепной полосы Западной Сибири многие исследователи. Распространение эффективного оружия в условиях активной военной мобильности населения вполне естественное явление. Следование таежного населения раннего железа «моде» оружия степняков отмечает А.И. Соловьев, который дал очень высокую оценку кулайскому воинству [Соловьев, 2003, с. 112–120]. Соответствовало ли такое оружие военным действия в лесных массивах Западной Сибири? Одной из версий внедрения в таежную среду защитных доспехов, копий, мечей и других видов оружия было стремление к захвату территорий открытого лесостепного пространства. Если наше заключение о принадлежности находок в окрестностях горы Арчекас кулайской культуре (саровский этап I– IV вв. н.э.) достоверное, то в данной статье опубликован шестой меч этой культуры. Пять других происходят из Парабельского клада, среди которых один по отдельным признакам и метрическим данным почти идентичен арчекаскому мечу [Чиндина, 1984, с. 69, рис. 33, 3 ]. Кулайские железные кинжалы единичные (мог. Каменный мыс и погр. на Барсовой Горе). Арче-касские кинжалы относятся к группе с составной рукоятью. Л.И. Погодин приводит полемику о том, считать ли ножи оружием [Погодин, 1998]. Метрические данные ножей из второго приклада склоняют к мысли об их использовании в боевых действиях. Это первые находки кулайских боевых ножей. Наконечников копий немного, в основном они происходят из Парабельского клада (8 экз.). Л.А. Чиндина представила

Рис. 3. Меч с горы Арчекас. Железо (фонды КМАЭЭ ОФ 2003).

опыт их систематики [Чиндина, 1984, с. 66–68], но отметим, что они имеют обширную географию распространения, и определять их относительную культурную принадлежность можно по месту нахождения и сопровождающему комплексу. Наконец, о защитном оружии знания о кулайских шлемах в большей степени сформировано по гравированным изображениям воинов и антропоморфным фигуркам мелкой пластики. Набор железных пластин тульи шлема в прикладе окрестностей горы Арчекас найден впервые. Панцирные пластины известны, железные единичные, костяных больше. Не безынтересно то, что они обнаружены практически во всем ареале культуры.

Новые находки кулайского защитного и боевого оружия, хотя и немногочисленные, но существенно дополняют знания о воинском арсенале населения оставившего заметный след в древней и последующей истории Западной Сибири.

Чемякин Ю.П. Барсова Гора. Очерки археологии Сургутского Приобья. – Сургут; Омск: Омск. дом печати, 2008. – 224 с. + илл.

Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1984. – 255 с.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ УУХ СО РАН, проект № АААА-А21-121012090006-0 «Социокультурогенез и трансграничное взаимодействие древних и средневековых обществ в контактных зонах Западной и Средней Сибири».

Список литературы Предметы вооружения кулайской культуры из случайных сборов на севере Кузбасса

- Бобров В.В. Военное противостояние в скифское и гун-но-сарматское время на территории Западной Сибири // В познании дописьменного периода истории. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2021. - С. 122-144. EDN: HFYNDY

- Бобров В.В., Боброва Л.Ю. Искусство гравировки на бронзовых предметах из культового святилища на горе Арчекас // Народы Сибири и Дальнего Востока с древнейших времен до наших дней. - Красноярск: Изд-во Сиб. федер. ун-та, 2022. - С. 118-123.

- Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири. - Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1988. -239 с. EDN: RRWYWR

- Матвеева Н.П. Саргатская культура на Тоболе. - Новосибирск: Наука, 1993. - 175 с.

- Матвеева Н.П. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке. - Новосибирск: Наука, 2000. - 298 с. EDN: SAOMVJ