Предрасположенность к социальному творчеству и направленность творческого потенциала современной молодежи на создание счастливой семьи

Автор: Товбаз Елена Геннадьевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

Социальное творчество - это способность творить ситуацию, устанавливать высокоэффективные отношения, побуждающие к осознанию человеком себя как ценности в глазах другого человека, а предрасположенность к социальному творчеству - это готовность к самореализации в ситуации общения. В статье отражены результаты исследования предрасположенности современных молодых людей к социальному творчеству. Выборку составили 50 респондентов. Были использованы авторский опросник «Семья как творческий проект», методики «Диагностика личностной креативности» Е.Е. Туник и «Трансактный анализ общения» Э. Берна. Представлены характеристики коммуникативно-личностного потенциала у студентов в возрасте от 18 до 22 лет, связанного с социальным творчеством. Проанализированы типичные и креативные установки молодых людей на создание крепкой счастливой семьи. Результаты исследования могут быть использованы практическими психологами в работе с молодыми семьями.

Социальное творчество, коммуникативно-личностный потенциал, счастливая семья, коммуникативно-креативная позиция, социальный проект

Короткий адрес: https://sciup.org/149142178

IDR: 149142178 | УДК: 316.6-053.81 | DOI: 10.24158/spp.2023.3.10

Текст научной статьи Предрасположенность к социальному творчеству и направленность творческого потенциала современной молодежи на создание счастливой семьи

Проблема создания счастливой семьи остается актуальной в современном обществе. Более того, по данным ряда исследователей, семья претерпевает своего рода кризис и несчастных семей становится все больше (Семья и современный социум, 2017). В то же время, по мнению группы ученых, корень проблемы следует усматривать не в снижении значимости семьи (Риб-бенс Маккарти, Эдвардс, 2018), а в недостатке у людей психологических ресурсов для ее создания и сохранения1. Это позволило предположить, что подобное явление связано с возможностями самореализации2. В данном случае речь идет о творчестве как образе жизни человека – творца собственной жизни, личности и отношений в социуме, т. е. о творчестве социальном (Голованова, 2013; Ермаков, 2011).

Социальное творчество определяется как «способность творить ситуацию, устанавливать высокоэффективные отношения, побуждающие к осознанию человеком себя как ценности в глазах другого человека»1. Таким образом, человек, готовый создавать новые социальные ситуации, новые формы взаимодействия с людьми, предрасположен к социальному творчеству, что актуально для семейных отношений, так как семья – это именно та практика, где индивид может не просто раскрыть свой творческий потенциал, но и построить крепкие и счастливые отношения. Однако в современном мире наблюдается обратная тенденция (Васильченко, 2021). Молодые люди, начинающие семейную жизнь, воспроизводят наименее эффективные стереотипы поведения родителей, делая несчастными себя и окружающих, увеличивая число разводов (Васильченко, 2021; Ермаков, 2011).

Поскольку причины данного явления так и не были установлены (Ермаков, 2011), мы провели пилотное исследование с целью определить предрасположенность к социальному творчеству и направленность творческого потенциала на создание семьи у современной молодежи. В исследовании принимали участие 50 респондентов – студенты первого курса Комсомольского-на-Амуре государственного университета в возрасте от 18 до 22 лет.

Предрасположенность к социальному творчеству измерялась по ряду следующих качеств – параметров. Во-первых, это уровень личностной креативности, объединяющий такие показатели, как любознательность, воображение, отношение к сложностям и склонность к риску (Васильченко, 2021; Мусалитина, 2022). Во-вторых, творческая, или коммуникативно-креативная, позиция в общении, например способность к творческому сотрудничеству (Голованова, 2013; Му-салитина, 2022).

Для измерения коммуникативной креативности мы использовали методику Е.Е. Туник «Диагностика личностной креативности»2. Творческая, или коммуникативно-креативная, позиция в общении изучалась с помощью методики Э. Берна «Трансактный анализ общения» (2015). Для оценки направленности творческого потенциала личности на создание семьи был разработан и апробирован опросник «Семья как творческий проект», еще не прошедший процедуру стандартизации. Направленность творческого потенциала личности на создание семьи измерялась по совокупности трех показателей: 1) представления о счастливой семье; 2) намерение создать такую семью в будущем; 3) креативные установки молодежи на создание такой семьи.

Комбинированный опросник состоял из трех блоков. Первый содержал вопросы, касающиеся представлений о счастливой семье. Респонденты выбирали подходящие эпитеты к своим ассоциациям на тему семьи (пример ассоциативного ряда, предложенного испытуемым: «полная чаша», «долина счастья», «океан возможностей», «остров мечты» и т. д.) либо придумывали собственный вариант. Далее участникам исследования предлагалось объяснить свой выбор. Намерение создать семью оценивалось с помощью вопросов второго блока (например: когда Вы планируете создать семью?), содержащих готовые варианты ответов (в течение 1–2 лет, через 5–10 лет, никогда). Третий блок включал комплекс вопросов-заданий, направленных на оценку креативных установок на создание семьи. Опрошенным предлагалось презентовать семью как жизненный проект, дать ему название, определить цели и средства (что бы Вы сделали для достижения своей цели?). Некоторые вопросы также подразумевали выбор готового варианта ответа или собственную версию. В завершение испытуемым предлагалось сравнить созданную ими гипотетическую семью с родительской семьей, в которой они воспитывались.

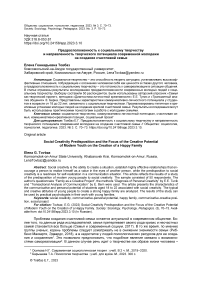

Качественная обработка данных опросника основывалась на предварительном контент-анализе. На рисунке 1 представлены результаты диагностики личностной креативности студентов по основным факторам: любознательность – высокий уровень (100 %); воображение (80), склонность к риску – преимущественно высокий уровень (90); сложности – преимущественно низкий и средний уровни (70 %). В целом общая сумма баллов по всем факторам у каждого респондента выборки оказалась достаточно высокой, что означало развитый творческий потенциал (Голованова, 2013).

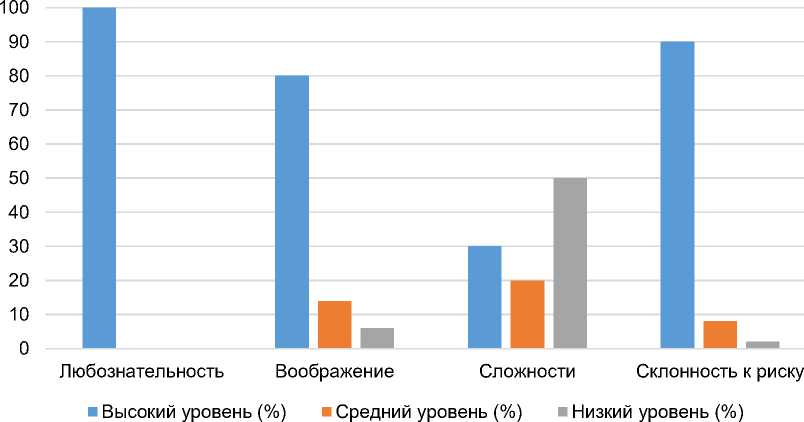

Результаты изучения коммуникативно-креативной позиции в общении представлены на рисунке 2, где преобладающими позициями являются ВДР и ДВР – 53 и 39 % соответственно; РДВ, РВД в меньшинстве – 2 и 6 %.

Рисунок 1 - Показатели личностной креативности респондентов

Позиции: родитель — Р, ребенок —Д, взрослый — В

ВДР ДВР РДВ РВД

Рисунок 2 - Распределение коммуникативно-креативной позиции в группе респондентов, %

Согласно концепции Э. Берна, формулы ВДР и ДВР свидетельствует о творческой, гибкой позиции в общении, развитом чувстве ответственности, умеренной импульсивности и непосредственности. Человек, обладающий данным сочетанием, способен к продуктивному творческому сотрудничеству. Формулы РДВ, РВД говорят о негибкости и низкой креативности в сфере коммуникации (Берн, 2015).

Согласно результатам опроса, большинство студентов еще не думали о создании собственной семьи, но практически все они связывают свое будущее со счастливой и даже идеальной семейной жизнью. При этом лишь немногие готовы по-настоящему вкладываться в ее благополучие и реализовываться в ней как личность. Молодые люди чаще ориентируются на родительские семьи и не рассматривают свою будущую семью как сферу для самореализации.

Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы.

-

1. В целом у группы молодых людей обнаружились высокий коммуникативно-личностный потенциал, склонность генерировать идеи и отстаивать свою точку зрения. Участники исследования проявляют гибкость в сфере коммуникаций и способны к продуктивному сотрудничеству; склонны

-

2. Практически все респонденты связывают будущее со счастливой семейной жизнью, но лишь немногие готовы вкладываться в создание счастливой семьи, направляя на нее свой творческий потенциал. Следовательно, несмотря на явную предрасположенность к социальному творчеству, молодые люди не склонны реализоваться именно в семейных отношениях.

импровизировать и креативно решать коммуникативные задачи; но при этом большинство студентов стараются избегать сложностей. Все это в совокупности свидетельствует о выраженной предрасположенности к социальному творчеству до момента столкновения с серьезными трудностями.

Основываясь на этих выводах и сопоставляя их с данными теоретических источников, мы выдвинули предположения о причинах подобного явления. Во-первых, в некоторой степени это можно объяснить профессиональными приоритетами студентов на данном этапе взросления и карьерными предпочтениями современной молодежи. К сожалению, в современном воспитании и обучении недооценивается роль социального творчества в развитии и становлении личности. Во-вторых, отпечаток накладывают стереотипы, принятые в обществе, где семья рассматривается главным образом как данность, возникающая с заключением брака, или тяжелый труд, а молодые люди склонны избегать сложностей в общении. Это значит, что способность к социальному творчеству необходимо помочь осознать как социальную потребность, активно формировать и в перспективе направлять творческую активность человека на создание счастливой семьи посредством самореализации.

Список литературы Предрасположенность к социальному творчеству и направленность творческого потенциала современной молодежи на создание счастливой семьи

- Берн Э. Трансакционный анализ в психотерапии. М., 2015. 368 с.

- Васильченко А.В. Лингвокультурологическое исследование осмысления ценности семьи в русской ментальности // Ученые записки КнАГУ. 2021. № 4 (52). С. 13-18.

- Голованова А.А. К проблеме диагностики социальной креативности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Акмеология образования. Психология развития. 2013. Т. 2, № 1 (5). С. 7-11.

- Ермаков С.В. Социальное творчество: к определению понятия // 60 параллель. 2011. № 2 (41). С. 24-27.

- Мусалитина Е.А. Феномен языковой креативности в подростковой интернет-культуре // Ученые записки КнАГУ. 2022. № 4. С. 44-50.

- Риббенс Маккарти Дж., Эдвардс Р. Исследования семьи: основные понятия. М., 2018. 343 с.

- Семья и современный социум: коллективная монография / под общ. и науч. ред. В.Л. Ситникова, С.А. Бурковой, Э.Б. Дунаевской. СПб., 2017. 466 с.