Представление структурно-логической модели процесса повышения конкурентоспособности специалистов креативной индустрии (на примере сферы услуг)

Автор: Стасев Михаил Александрович, Гречко Михаил Викторович

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Теоретические аспекты экономики и туристского сервиса

Статья в выпуске: 5 (107), 2023 года.

Бесплатный доступ

Предмет. В представленном тексте отражён авторский взгляд на решение актуальной проблемы для современной педагогической науки - разработки интегральной методологии реализации модели профильной подготовки конкурентоспособного специалиста креативной индустрии, на примере сферы «Сервис».

Адаптогенный потенциал, конкурентоспособность выпускника, сервис, компетенции, цифровая парадигма, креативная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/140302998

IDR: 140302998 | УДК: 378 | DOI: 10.5281/zenodo.10420682

Текст научной статьи Представление структурно-логической модели процесса повышения конкурентоспособности специалистов креативной индустрии (на примере сферы услуг)

To view a copy of this license, visit

Не секрет, что современное образовательное учреждение, опираясь на существующие высокотехнологичные управленческие мегатренды развития современного образования, состоящие в формировании современной экологичной бизнес-среды, подготовке цивилизованных предпринимателей, управленцев-новаторов и т.д. призвано решать актуальную организационно-управленческую задачу, выражающуюся в сопряжении запросов работодателей и федеральных государственных образовательных стандартов подготовки, которая отягощается отсутствием в процессе управления учебной деятельностью учёта ценностных матриц и поведенческих паттернов потребителей образовательных продуктов.

В реалиях современной жизни образование и образовательный процесс формируют устойчивое направление на развитие квалифицированных кадров для обеспечения развития экономики и креативной сферы. В Концепции реализации национальных целей в сфере науки и высшего образования до 2030 года в качестве главного целевого ориентира декларируется развитие креативных навыков в сфере образования, науки и технологий. Не случайно поставлена и крайне амбициозная, приоритетная задача - повышение качества жизни каждого члена общества.

В представленной образовательной модели, проблеме конкурентоспособности специалиста, уделено особое место. Современный выпускник образовательного учреждения должен обладать не только качественной теоретической базой подготовки, но и уметь применять её на практике. Иначе, при отсутствии данной компетенции, молодой специалист имеет низкий адаптогенный потенциал и «потребительскую стоимость» на рынке труда.

Обзор научной литературы по проблеме исследования

Предваряя литературный обзор в рамках соответствующего тематического предмета, отметим, что проблема определения организационно-педагогических границ и условий обучения в системе высшей школы, необходимых для повышения конкурентного потенциала специалистов направления «Сервис» на современном турбулентном рынке труда находятся в фокусе анализа многих представителей т.н. пула общественных наук. В частности, общей теорией конкурентоспособности, а также исследованием конкурентоспособного потенциала выпускников профессиональных учебных заведений занимались: В.И. Андреев [3], М.В. Гречко [14], А.В. Щербина [19], М.А. Ста-сев [15], Д. Грейсон, Л.А. Бодьян [9], И.В. Ви-рина [12], М. Портер, P.A. Фатхутдинов и др.

Теоретико-методологическим и психолого-педагогическим аспектам современных образовательных технологий, позволяющим оптимизировать систему управления учебно-познавательной деятельностью, посвящены научные тексты Н.А. Алексеева [2], Б.Ц. Бадмаева [5], Н.М. Борытко [10], С.В. Волкова [13], П.Я. Гальперина, И.А. Зимней, Е.В. Советовой, С.С. Сущенко, Н.Ф. Талызиной, И.С. Якиманской [20] и др.

Имплементацию проблемного, личностно-ориентированного, компетентностного и контекстного подходов к процессу подготовки современного специалиста на страницах текстов своих исследований представляли Р.А. Агаханова [1], А.П. Анисимов [4], В.И. Байденко [6], О.М. Бобиенко [7], A.A. Вербицкий, И.А. Зимняя, Т.В. Кудрявцев, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, Д.Л. Спенсер, А. Фарнэм, С. Холли-форд, A.B. Хуторской, B.C. Шилова, О.Ф. Шихова, И.С. Якиманская [2] и др.;

Инструментам построения ценностных портретов обучающихся и иным методам исследования психологических особенностей и характеристики профессиональной деятельности посвящены работы как отечественных, так и зарубежных исследователей, среди которых: Е.Л. Богданова [8], Б.С. Братусь, P.P. Вагапова, Ю.Б. Васенев [11], Л.C. Выготский, А.Г. Здраво-мыслов, Э.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, М. Рокич, И.И. Савельев [18], Г. Хоф-стеде, Н.М. Яковлева [21] и др.

Материалы и методы

Исходя из вышеупомянутого, современ- ную ситуацию в образовательном процессе высшей школы можно охарактеризовать следующими противоречиями между:

-

(1) существующими эффективно применяемыми в образовании обособлено контекстным, проблемным, личностно-ориентированным и компетентностным подходами, и методикой их взаимоувязки, в контексте интегральной методологии реализации модели профильной подготовки конкурентоспособного специалистам креативной индустрии, которая ещё фрагментарна и недостаточно сформирована;

-

(2) наличествующим запросом современной педагогической науки на управленческие инструменты, использующиеся с целью повышения качества образовательной деятельности обучающихся для сопряжения запросов работодателей и федеральных государственных образовательных стандартов подготовки, и отсутствием в процессе управления учебной деятельностью учёта ценностных матриц и поведенческих паттернов потребителей образовательных продуктов.

Представленные противоречия могут быть нивелированы посредством решения научной проблемы (читай исследовательской цели), которая в первичном приближении звучит как: построение структурно-логической модели процесса повышения конкурентоспособности специалистов направления «Сервис», как составной части креативной сферы отечественной экономики, необходимой для повышения адаптогенного потенциала выпускников на современном турбулентном рынке труда.

Для достижения поставленной исследовательской цели и решения соответствующих задач, востребован следующий комплекс методов и инструментов.

Среди них выделим особо значимые:

-

• систематизация и исследование существующего современного опыта функционирования отечественных высших учебных заведений по исследуемой проблеме;

-

• компаративистский анализ научно-методической литературы ООП ФГОС 3++;

-

• функциональное и структурно-логическое моделирование и др.

Отметим также, что структурно-содержательная характеристика конкурентного потенциала современного выпускника системы высшей школы включает в себя следующие элементы-параметры: (1) когнитивно-организационные – детерминирующие в первую очередь личностно-профессиональный профиль индивида; (2) социально-экономические – определяют набор экзогенных факторов конкурентоспособности; (3) нормативные – оценивающие качество подготовки, при помощи выявления степени соответствия его профессионального профиля заданным профессиональным нормативам и положениям.

Результаты

Предваряя дальнейшие рассуждения касаемо представления содержания компонентов структурно-логической модели процесса повышения конкурентоспособности специалистов направления 43.03.01 «Сервис», сформируем понятийный каркас касаемо тех нормативно-рамочных условий, определяющих организационно-педагогические условия осуществления образовательной деятельности. Приведём соответствующие аргументы.

Во-первых, сразу оговоримся, что креативные индустрии (Creative Industries), наряду с цифровыми платформами составляют каркас построения экономики сервиса. В основе креативных индустрий лежит эмоциональный интеллект и соответствующие инструменты его продуцирующие. Сегодня, креативные индустрии классифицируются как некая система, объединяющим компонентом которой находится творческая составляющая. Драйвером развития данной сферы являются цифровые технологии. Показательна статистика, согласно которой капитализация предприятий соответствующих индустрий около 2,3 трлн USD и свыше 30 млн занятых. Что касается отечественной экономик, то вклад креативных индустрий в ВВП пока мал.

Определимся, с тем, что мы будем в дальнейшем понимать под такой категорией как «условия». Для этого обратимся к предметному полю философской науки, в рамках которой «условие» представляет собой отношения между исследуемым нами предметом и окружающими его бытие явлениями, вне которых его существование не представляется возможным. «Условия» - это пространство, в рамках которого происходит генезис, развитие и закат того или иного явления, или феномена. Также в философской литературе под «условием» зачастую понимаются обстоятельства, детерминанты последствий, которые могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на развитие объекта.

Если же говорить о педагогической науке и персоналиях исследователей, работающих в соответствующем предметном поле, то, например, В.И. Андреев [3] в своих трудах говорит нам об условиях сквозь призму дидактики. В его понимании, дидактические условия представляют собой находящийся в постоянном развитии результат «... целенаправленного отбора, формирования и использования элементов содержания, методов (приёмов), а также организационных форм образовательного процесса для достижения дидактических целей».

По его мнению, совокупность дидактических условий и форм реализации образовательного процесса входит и «система взаимозависимых и взаимообусловленных обстоятельств образовательного процесса» [21]. При этом подобные обстоятельства, формирующие условия и формы реализации образовательного процесса есть результат селективного отбора и последующего использования соответствующих методов и инструментов для достижения поставленных целей.

А.Я. Наин в своих научно-методических текстах [16, 17] говорит уже не только о дидактических условиях, но и в целом о педагогических условиях представляя нам их как некую систему «…объективных возможностей форм, содержания, методов и материально-пространственной среды, которые направлены на решение выявленных в педагогике задач».

Однако, если речь идёт именно о педагогических условиях реализации образовательного процесса, то тот же В.И. Андреев справедливо полагает, что это не только и не столько экзогенные условия и обстоятельства, пространственно-материальное окружение, которые оказывают прямое влияние на процесс реализации образовательного продукта или услуги. Ведь онтологически, образование есть взаимопереплетение дихотомических пар таких как: внешнее - внутреннее, объективность -субъективизм и т.д.

Таким образом, мы можем с уверенность резюмировать, что условия, реализации образовательного процесса, или иначе, педагогические условия, целенаправленно формируются и создают те организационно-методологические и нормативные рамки или границы, обеспечивающие заданную эффективность процесса.

Применительно к проблеме формирования конкурентоспособного потенциала специалиста высшей школы, то мы можем выделить соответствующие условия-компоненты его реализации. Отметим, что в первичном приближении, таковых два. Речь идёт, конечно, о личностном (субъектное взаимодействие в рамках образовательного процесса) и организационном (условия реализации в рамках заданной образовательной модели) компоненте.

Сказанное выше, позволяет нам в полной мере в дальнейшем сформировать организационные и педагогические условия, позволяющие нам в полной мере решать обозначенную в исследовании проблему - формирования конкурентоспособного потенциала специалиста высшей школы. При этом, опираясь на познавательный потенциал системного подхода формирование конкурентоспособного потенциала специалиста высшей школы мы будем рассматривать как систему, состоящую из ряда взаимосвязанных подсистем и элементов. В её состав входят:

-

• психолого-физиологические и когнитивные особенности потенциальных выпуск-

- ников - соискателей трудовых вакансий;

-

• экзогенные пространственные условия, формирующие вызовы перед системой образования, заставляя её развиваться с опережением по отношению к другим хозяйствующим субъектам.

Далее после того, как мы определили терминологический каркас педагогических условий формирования конкурентоспособного потенциала специалиста высшей школы, мы снова вернёмся к А.Я. Наину и Ф.Н. Клюеву [17], которые считают, что «образовательную деятельность необходимо обеспечивать целым комплексом организационно-педагогических условий, являющихся структурными элементами целостной педагогической системы, а также являются взаимосвязанными между собой».

Для реализации педагогических условий формирования конкурентоспособного потенциала специалиста, в образовательных стандартах вводится т.н. «Концепция планирования результата образования». По задумке, реализация положений «Концепции» позволит конкретизировать условия эффективности образовательного процесса. Это:

-

• конкретизация глобальной цели образования с учётом взаимосвязи общественных ценностей с личными культурнонравственными моделями выпускника;

-

• с учётом формирования новой модели цифрового общества, формирование требований, как к педагогическому корпусу, так и к выпускникам образовательных учреждений в контексте решения приоритетной задачи - повышение качества жизни каждого члена общества;

-

• создание требований к педагогическим условиям для реализации системности и взаимоувязки компонентов реализации процесса профессионального образования;

-

• формирование требований к технологической компоненте реализации педагогического процесса с учётом развития технологий дистанционного образования

и создания цифровых экосистем.

Представленные условия в рамках обозначенной «Концепции», формируют стратегические условия развития системы высшего образования в контексте объявленного Президентом РФ курса на цифровизацию национальной экономики РФ и позволяют заложить системные требования к выпускникам ещё на этапе проектирования содержательных компонент образовательных программ.

Для оптимизации системы целевых показателей эффективности организационно-педагогических условий, детерминирующих и опосредующих воспроизводство в рамках системы высшего образования конкурентоспособного потенциала специалиста и развитие его адап-тогенного потенциала, можно выделить четыре направления.

Первое направление заключается в выявлении содержания общественного запроса в социальной сфере и его последующем преломлении под возможности высшей школы.

Второе направление состоит в трансформации образовательного и воспитательного процесса высшей школы в соответствии с вызовами цифрой эпохи и развитием человеческого капитала в сфере образования, науки и технологий.

Третье направление состоит в онтологическом и эпистемологическом определении существа конкурентоспособного потенциала специалиста.

Четвёртое направление призвано зафиксировать взаимоувязку системно-функциональной компоненты конкурентоспособного потенциала специалиста высшей школы и существующих личностно-профессионального инструментов формирования его адаптоген-ного потенциала.

Отдельно следует сказать о включении в образовательный процесс цифровых технологий и соответствующих площадок, позволяющих реализовать технологии дистанционного образования. Подобные инструменты оказались существенно востребованными во время перевода слушателей образовательных

ЖУРНАЛ

учреждений в онлайн-режим. Подобного рода технологии позволяют совершенно иначе выстроить работу всех участников образовательного процесса.

Трансформация образовательных технологий, вкупе с курсом на цифровизацию экономики и общества формирует соответствующий спрос на цифровые навыки и компетенции выпускника и трансформацию всей существовавшей до этого модели подготовки конкурентоспособного потенциала специалиста. Дадим соответствующие пояснения.

Под цифровым навыком понимается набор потенциальных возможностей использования цифровых технологий и соответствующих устройств для доступа к информации и управления ей. Это персонифицированная способность индивида использовать свои ЗУиН в системе смежных цифровых компетенций: технологической, когнитивной и социальной при использовании соответствующих ИКТ для обработки и критической оценки информации. В системе реализации цифровых навыков выделяют три уровня: начальный, промежуточный и продвинутый.

Взаимосвязь цифровых навыков и соответствующих компетенций в структуре модели подготовки конкурентоспособного потенциала специалиста креативных индустрий на примере направления «Сервис» показана в табл. 1.

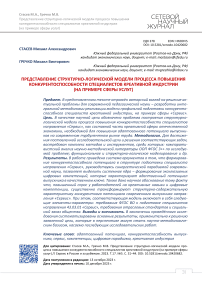

Рис. 1 – Динамика спроса на цифровые навыки специалистов креативной индустрии

Кроме того, следует сказать о фиксации существующей тенденции роста спроса на соответствующие цифровые навыки специалистов креативной индустрии среди работодателей иллюстрирует обозначенный тренд рис. 1.

Таблица 1 – Взаимосвязь цифровых навыков и цифровых компетенций в структуре модели подготовки конкурентоспособного потенциала специалиста креативной индустрии направления «Сервис»

Цифровые компетенции

Навыки

|

Программирование и веб-разработка |

Ruby, ASP.NET, AJAX, Objective С, HTML, CSS, JSON, XML, Python, Perl, C, C++, CH, Java, SQL |

|

Разработка приложений |

UX, UI, iOS, Android, BlackBerry, Java, SDK, Android Studio, APIs, Objective C, Swift, Kotlin |

|

Цифровой дизайн |

Photoshop, InDesign, Illustrator, UI/UX, Adobe CS, Typography, Print Design, Photography, Branding, Web design, Adobe Flash, iWork Keynote, PowerPoint, Quark |

|

Управление проектами |

Project Management Professional (PMP) |

|

Управление продуктом |

Mixpanel, Amplitude, Looker, Tableau, Google Analytics, Excel, Optimizely, Unbounce, A/B testing, Invision, Proto.io, UserTesting |

|

Цифровой маркетинг |

Google AdWords, SEM, SEO, PPC marketing, Content Management Systems (CMS), Social Media Marketing (SMM), HootSuite, Facebook, Instagram, YouTube, ВКонтакте (BK), Flickr, LinkedIn, Google Plus, Twitter |

|

Аналитика данных |

Python, R, Java, C++, SPSS, Cognos, SAS, MATLAB, Scala, Linux, Hadoop, Stata, Eviews, HIVE, Spark, MongoDB, Couchbase, Machine Learning, Pig, InfluxDB, Big Data, Data Mining, Text Mining, Data Science |

Анализ рынка труда проведён с использованием обширной базы данных, включающая в себя информацию о вакансиях, которые были размещены на одном из российских порталов для поиска работы онлайн (60% рынка по оценкам экспертов) в период с 2004 по 2019 гг. С помощью технологии веб-скрейпинга, реализованной на языке программирования Python, были собраны различные характеристики около 7 млн вакансий российских компаний.

По табл. 1 и рис. 1 мы видим, что российские компании предъявляют спрос на значительное количество цифровых навыков специалистов креативной индустрии. Б о льшая часть из них представляет собой навык использования конкретного программного обеспечения, веб-сайта или языка программирования. Тем не менее, многие вакансии, относящиеся к Аналитике данных, содержат описание таких компетенций как Big Data, Data Mining, Data Science, каждая из которых представляет собой целый набор цифровых навыков. Поэтому на следующем шаге рассмотрена более детальная классификация цифровых навыков.

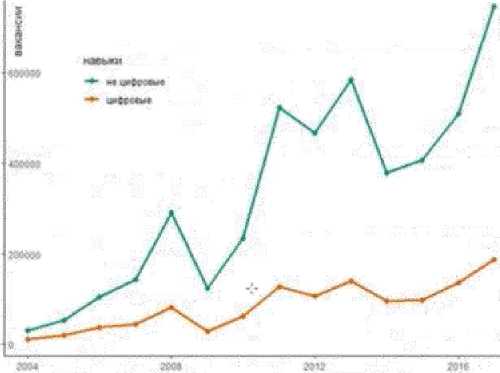

За наличие соответствующих цифровых навыков, работодатель готов даже выплачивать соответствующую премиальную надбавку к средне заработной плате специалиста. Причём соответствующая надбавка может достаточно сильно отличаться в зависимости от конкретного их наполнения. Соответствующая структура величины цифровой премии приведена на рис. 2.

Рис. 2 – Структура величины премии за цифровые навыки специалистов креативной индустрии в зависимости от их вида

Отдельно следует также выделить те цифровые навыки и компетенции, которые по результатам опроса работодателей пользуются наибольшим спросом у выпускников направления подготовки «Сервис». Графически это представлено в виде соответствующей матрицы, рис. 3.

|

excel |

sql |

app |

html |

ux |

||

|

llnux |

css |

|||||

|

web |

||||||

|

php |

c# |

|||||

|

ul |

java |

mysql |

||||

|

xml |

python |

|||||

Рис. 3 – Матрица популярности цифровых навыков выпускников у работодателей направления «Сервис»

Как можно видеть, по результатам опроса работодателей – представителей индустрии услуг, наибольшим спросом у выпускников направления подготовки «Сервис» пользуются такие навыки, как умение работать в приложении Excel, Jawa, SQL и WEB-дизайн.

Кроме того, в образовательном процессе используются технологии облачных вычислений ресурсов Google Apps и других подобного рода пакетов. Это и Google Docs (Формы), MS Forms, Google Calendar, образовательный портал learningapps и др. Возможности интернет-браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Apple Safari и др.) для работы с данными и информацией; сервисов для командной работы (MS Teams, Miro, Zoom и др.). Использование проектов исследовательских компаний для формирования Data-driven навыков и Data Culture управления данными. Также можно выделить использование онлайн-площадок дистанционного образования – таких, как Сoursera.

Подобного рода повышенный спрос у работодателей креативной индустрии на цифровые навыки и цифровые компетенции, существенно трансформируют структурно-содержательную характеристику конкурентного потенциала современного выпускника направления «Сервис». При этом, соответствующая модель включает в себя следующие элементы-параметры: (1) когнитивно-организационные -детерминирующие в первую очередь личностно-профессиональный профиль индивида; (2) социально-экономические - определяют набор экзогенных факторов конкурентоспособности; (3) нормативные - оценивающие качество подготовки, при помощи выявления степени соответствия его профессионального профиля заданным профессиональным нормативам и положениям.

Компоненты структурно-логической модели процесса повышения конкурентоспособности специалистов направления «Сервис» включают в себя помимо цифрового акцента, ещё и фокус на когнитивную активность и самоорганизацию индивида. Поясним высказанную мысль.

Говоря о формировании когнитивной активности как составной части процесса формирования конкурентного потенциала современного выпускника направления «Сервис», отметим, что она выступает как системообразующий элемент. Причём он состоит из двух взаимосвязанных компонент: деятельности педагога, по формированию навыка вовлеченности и активности самого индивида. При этом, инструментальное наполнение процесса формирования навыков когнитивной активности включает в себя помимо традиционных методов - инновационные. К последним относят: кейс-стади, тематические тренинги, метафорические деловые игры, интерактивные методы и т.д. Расширение инструментальной палитры позволяет в конечном итоге активизировать когнитивную деятельность у потенциальных выпускников-соискателей трудовой вакансии, повысить их адаптогенный потенциал и эффективно приспосабливать свой майндсет под постоянно трансформирующиеся запросы рынка труда, тем самым постоянно корректировать собственные образовательные практики в рамках единой профессиональной экосистемы.

Самоорганизация индивида, выступает не менее значимым элементом процесса формирования конкурентного потенциала современного выпускника креативной индустрии. Речь идёт о применении инструментов т.н. педагогической рефлексии, включающей в себя такие итерации как формирование навыков самоконтроля, анализа проблемных ситуаций в малых проектных группах, применение инструментов группового обмена идеями в аспекте поиска наиболее эффективных решений проблемных ситуаций и т.д. Подобного рода педагогическая рефлексия выступает как системный элемент в искомой структурно-логической модели процесса повышения конкурентоспособности специалистов.

Формирование навыков рефлексии у потенциальных соискателей трудовых вакансий на рынке труда требует создания особым образом организованной системы дидактических условий в рамках новых, формирующихся гибридных моделях процесса воспроизводства образовательных услуг, предполагающих субъ-ект-субъектные отношения всех без исключения субъектов образовательного процесса.

Современный выпускник образовательного учреждения должен обладать не только качественной теоретической базой подготовки, но и уметь применять её на практике. Иначе, при отсутствии данной компетенции, молодой специалист имеет низкий адаптоген-ный потенциал и «потребительскую стоимость» на рынке труда. Соответственно, в новом формирующемся цифровом образовательном пространстве особым образом оказывается востребованным особым образом организованное социальное партнёрство между администрацией образовательного учреждения -провайдера образовательного продукта и его сетевыми и индустриальными партнёрами.

Таким образом, несомненная научная новизна организационно-педагогических условий структурно-логической модели процесса повышения конкурентоспособности специалистов направления «Сервис» в рамках их профессиональной подготовки в системе высшей школы сводится к ряду положений, суть которых заключена в фиксации:

во-первых , того обстоятельства, что для такого предмета исследования как организационно-педагогические условия и механизмы подготовки специалистов направления «Сервис» в системе высшей школы, способствующие повышению их конкурентного потенциала на современном рынке труда, ранее не использовались;

во-вторых , такие элементы-параметры как когнитивно-организационные, социальноэкономические и нормативные в комплексе реализации организационно-педагогических условий ранее не рассматривались.

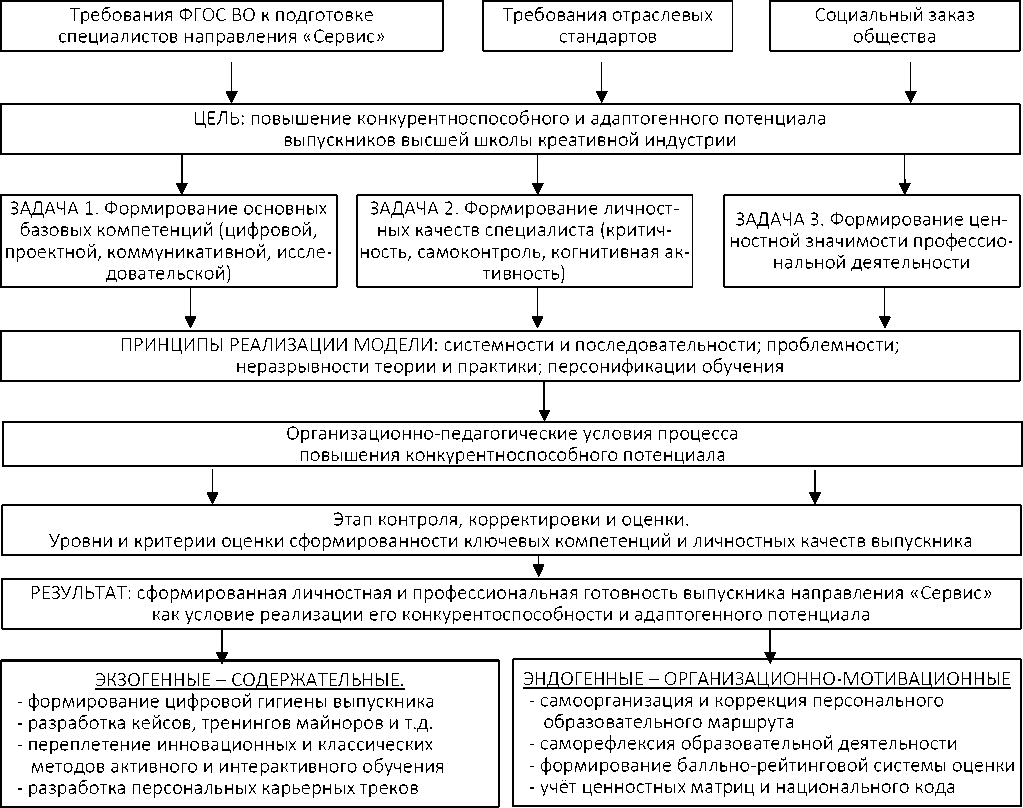

Таким образом, организационно-педаго- гические условия в рамках построения искомой структурно-логической модели процесса повышения конкурентоспособного потенциала выпускников направления «Сервис» в рамках их профессиональной подготовки в системе высшей школы является достаточным и необходимым условием. Графически, модель повышения конкурентоспособного потенциала выпускников креативной индустрии направления «Сервис» представлена на рис. 4.

При этом, сформированные в ходе исследования научные результаты свидетельствуют о высоком практическом потенциале реализации представленной модели в системе подготовки специалистов креативной индустрии.

Рис. 4 – Структурно-логическая модель процесса повышения конкурентоспособного потенциала специалистов направления «Сервис»

ЖУРНАЛ

Как мы видим, структурно, представленная модель состоит из трех блоков, формирующие базовые условия к системе повышения конкурентоспособного потенциала специалистов направления «Сервис». Это требования ФГОС ВО, отраслевых стандартов профессиональной деятельности и трендов общественного развития. Базовые условия формируют тем самым цель профессиональной подготовки и её градацию на ряд взаимоувязанных задач. После этого с опорой на зафиксированные принципы реализации модели, нами сформирована система организационно-педагогических условий, качественно обогащающая процесс повышения конкурентоспособного потенциала специалистов направления подготовки «Сервис» состоит из экзогенных – внешних обстоятельств процесса обучения и эндогенных – внутренних, персонифицированных особенностей выпускника. После этого на этапе контроля и корректировки происходит сравнение полученных результатов с заданными показателями оценки качества и соотнесение полученного результата с заявленной целью, а также выявление диапазона отклонений.

Заключение

Проведённое исследование решения актуальной проблемы для современных общественных наук - построении структурно-логической модели процесса повышения конкурентоспособности специалистов креативной индустрии, на примере направления «Сервис», позволило получить результаты, представленные в форме следующих научных положений.

Во-первых, авторами осуществлено приращение научного знания; в частности, уточнено понятие конкурентоспособный потенциал специалиста, представляющего собой совокупность эксклюзивных профессиональных компетенций, позволяющих максимально эффективно реализовывать свои личностно-профессиональные качества, с учётом существующих вызовов и ограничительных институций рынка труда. Также раскрыта онтологическая сущность адаптогенного потенциала выпуск- ника системы высшей школы, представляющего собой когнитивно-психологическая способность потенциального соискателя трудовой вакансии, эффективно приспосабливать свой майндсет под постоянно трансформирующиеся запросы рынка труда, тем самым постоянно корректировать собственные образовательные практики в рамках единой профессиональной экосистемы.

Во-вторых , доказано, что формирование конкурентоспособного потенциала в структуре подготовки специалиста креативной индустрии, на примере направления «Сервис», руководствуясь синергетической парадигмой современной науки, позволяет выделить системное ядро – формирование эксклюзивных цифровых компетенций, которые характеризуют адаптогенный потенциал выпускника в качественном ключе. Кроме того, для успешной подготовки востребованы также проектная, коммуникативная, и исследовательская компетенции, препарированные соответствующим набором личностных качеств: критичность, самоконтроль, самоорганизация, тайминг, когнитивная активность.

В-третьих , дано научное обоснование тому факту что, повышенный спрос у работодателей на цифровые навыки и цифровые компетенции, существенно трансформируют структурно-содержательную характеристику конкурентного потенциала современного выпускника направления «Сервис». При этом, соответствующая модель включает в себя следующие элементы-параметры: требования ФГОС ВО к подготовке специалистов направления 43.03.01 «Сервис», требования отраслевых стандартов и социальный заказ общества.

В-четвертых , эффективная организация образовательного процесса неразрывно связана с учётом персонифицированных потребительского запроса слушателей, что в свою очередь подразумевает преломления существующих традиционных и инновационных методов обучения по отношению к устойчивым ценностным паттернам потребителей образовательных продуктов.

Список литературы Представление структурно-логической модели процесса повышения конкурентоспособности специалистов креативной индустрии (на примере сферы услуг)

- Агаханова Р.А. Педагогические условия формирования информационной компетентности будущих экономистов-менеджеров с использованием телекоммуникационных технологий. // Новые информационные технологии в образовании: Мат. Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2008. Ч.1. 286 с.

- Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение; вопросы теории и практики: Монография. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 1996. 216 с.

- Андреев В.И. Конкурентология: Учебный курс для творческого развития конкурентоспособности. Казань: Центр инновационных технологий, 2015. 468 с.

- Анисимов А.П., Нарушкевич С.В. Проблемы формирования современной модели выпускника на основе компетенций, определяемых социальными партнёрами вуза // Право и образование. 2008. №2. С. 48-53.

- Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения. М.: Гуманит. изд. центр ВЛА-ДОС, 2015. 272 с.

- Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (методологические и методические вопросы). М.: Исследов. центр проблем качества подготовки специалистов, 2014. 114 с.

- Бобиенко О.М. Ключевые компетенции личности как образовательный результат системы профессионального образования: Дис. канд. пед. наук: 13.00.08. Казань, 2015. 186 с.

- Богданова Е.Л. Маркетинговая концепция организации персонал-менеджмента и конкурентоспособной рабочей силы. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996.

- Бодьян Л.А. Развитие конкурентоспособности студентов технического вуза на основе контекстно-модульного подхода: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Магнитогорск, 2015. 24 с.

- Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: Монография. Волгоград: Перемена, 2013. 181 с.

- Васенев Ю.Б. Применение метода сводных показателей для оценки качества профессиональной подготовки специалистов: Автореф. дис. ... канд. экономич. наук: 08.00.13. СПб.: 2008. 24 с.

- Вирина И.В. Формирование и развитие конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда: Автореф. дис. ... канд. экономич. наук: 08.00.05. М., 2007. 20 с.

- Волкова С.В. Дидактические условия реализации учащимися личностных смыслов в процессе обучения. Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Петрозаводск, 2002. 24 с.

- Гречко М.В. Роль образовательной программы в системе подготовки кадров университетом для индустрии туризма и рекреации (на примере ВШБ ЮФУ) // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: Сб. мат. XVII Междунар. науч.-практ. конф. Елец, 2022. С. 94-98.

- Гречко М.В., Стасев М.А. К вопросу о построении социального портрета потребителя образовательных услуг (на примере Высшей школы бизнеса Южного федерального университета) // Экономика и управление: проблемы, решения. 2020. Т.1. №1. С. 76-80.

- Найн А.Я. О методологическом аппарате диссертационных исследований // Педагогика. 1995. №5. С. 44-49.

- Найн А.Я., Клюев Ф.Н. Проблемы развития профессионального образования: региональный аспект. Челябинск: Изд-во Ин-та разв. проф. обр., 2008. 264 с.

- Савельев И.И. и др. Управление качеством образования на основе построения адаптивной образовательной траектории (на примере Высшей школы бизнеса Южного федерального университета) // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т.1. №7. С. 147-154.

- Щербина А.В., Гречко М.В., Стасев М.А. Применение методов QFD и RDB-анализа для создания адресного предложения услуги (на примере Высшей школы бизнеса ЮФУ) // Journal of Economic Regulation. 2021. Т.12. №1. С. 48-58.

- Якиманская И.С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения // Вопросы психологии. 1995. №2. С. 31-42.

- Яковлева Н.М. Теория и практика подготовки будущего учителя к творческому решению воспитательных задач: Дисс. ... докт. пед. наук. Челябинск, 2015. 402 с.