Представления о рипейских горах в древнегреческой и индоперсидской литературе

Автор: Халилова Т.Ш.

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) @vestnik-rsias

Рубрика: Гуманитарные науки

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Мифические горы, расположенные на севере, за которыми находится Северный Океан, нашли отражение в письменных античных памятниках Греции и Рима, а также в индоарийских источниках: Ригведа, Махабхарата, Авеста, Бундахишн. Локализация Рипейских гор, вызывающая споры до настоящего времени, предполагает, прежде всего, географически обозначить Северный Океан.

Рипейские горы, каспийское море, гирканское море, северный океан, кавказ

Короткий адрес: https://sciup.org/143171883

IDR: 143171883

Текст научной статьи Представления о рипейских горах в древнегреческой и индоперсидской литературе

Границы Севера и Северного Океана в античных источниках

Рассмотрим описание Каспийского моря, которое, согласно античным авторам, располагалось на самом краю познанной Ойкумены. На основе анализа античных авторов: Аристотель (Aristol., Meteor. II, 1, 10) [19. с. 175], [7. с. 7], Арриан [кн. V. 26.2], [кн. V. 5.4], Плиний [кн. VI. XXI. 58], Квит Курций Руф [кн. VII, Глава 3. 20, 21], Плутарх, «Александр» [44, 1], Василий Великий (Кесарийский), [19. с. 759], Стефан Византийский [19. с. 831], автор пришла к убеждению о существовании двух морей в бассейне современного Каспия.

Анализируя античные письменные памятники, учитывая геологические особенности Каспия, автор пришла к заключению, что в античное время Апшеронский порог был сухопутным и, как продолжение Кавказа, соединялся с горами Копетдага на востоке от Каспийского моря. Гирканское море находилось в бассейне Южного Каспия. Схемы Земли, составленные по описаниям Гекатея Милетского, Эратосфена, Страбона, карта Птолемея, как и схематическая Пейтингеровская карта, изображали Гирканское (Каспийское море), вытянутым с запада на восток, в отличие от современной формы, вытянутой с юга на север. Плавание Патрокла (283–282 гг. до н. э.) вокруг Гирканского моря убедило его, что море сливается с океаном. «Патрокл был неко- торое время при Селевке Никаторе и его сыне Антиохе управителем областей, которые находятся близ Гиркан-ского и Каспийского морей....Страбон относится к нему с большим доверием как к писателю и высоко чтит его авторитет» [19. с. 239]. Современные исследователи: Л. А. Ельницкий [15. с. 130, с. 131], К. Репен [29. с. 99], И. В. Пьянков [28. с. 98] пришли к выводу, что плавание Патрокла ограничивалось рамками Южного Каспия.

Если Гирканское море заключалось в бассейне Южного Каспия, напрашивается вопрос, что тогда, представляла собой, территория Среднего и Северного Каспия.

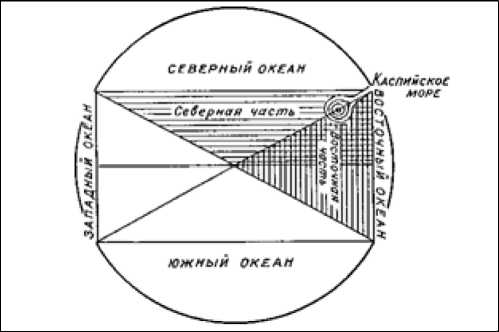

Рис. 1. Схема Гонория [28. с. 290]

Древние представления греков базировались на связи Гирканского (Каспийского) моря с океаном. На схеме Гонория видно расположение Каспийского моря, на северо-западе Ойкумены (населенной части земли), на границе Северного и Восточного Океанов. В работе Плиния Старшего «Естественная история» дается географическая привязка Океана и Рипейских гор. «Описав все внутренние части Азии, перенесемся теперь мысленно через Рипейские горы и пойдем вправо по берегу океана. Последний, омывая Азию с трех сторон света, на севере называется Скифским, на востоке — Восточным (Eous), на юге — Индийским» [кн. VI. XIV. 33.].

Эратосфен, придерживавшийся древнеионийской точки зрения об общности океанов, ссылался на наблюдения Питея и Патрокла, о соединении морей на севере и на востоке Ойкумены. «На востоке Индии, за Гангом, …азиатский берег поворачивал к северо-западу и достигал Каспийского моря, вход в которое изображался в виде довольно узкого пролива, расширявшегося в глубину» [15. с. 141]. В подтверждение этого представления Помпоний Мела приводит суждения писателя Корнелия Непота: «…в бытность свою проконсулом в Галлии он (Квинт Метелл Целер) получил в подарок от царя бетов — каких-то жителей Индии. Спросив, как попали они в эти места, Метелл узнал, что буря отогнала их от берегов Индии, что они долго блуждали по морю и, наконец, высадились на германском берегу». Следовательно, за Каспийским морем находится не суша, а Океан. Но остальная часть его побережья скована вечной стужей и потому необитаема» [26. III. 5. 38].

Античные авторы говорят о Каспийском море, расположенном недалеко от Океана: фрагмент работы Аполлония Родосского: « Каспийское море у Океана» [19. с. 281]; Дионисий Периэгет Египетский [2. с. 46], «718. Вот его слова: «острым углом выдаваясь к северу, оно соединяется с Океаном» [19. с. 942.]. Убежденный сторонник Патрокла Страбон писал: «С севера их омывает океан до устья Кас-пийского моря» [Х1. 1.5], [XI, 7, 4]. «Каспийское море представляет собой залив, простирающийся от океана к югу» [XI. VI. 1]. Представление о Каспийском море как о Сарматском океане можно проследить в работе Клавдия Птолемея. « А с Европой соединяется [Азия] посредством перешейка между Ме-отийским озером и Сарматским океаном на переходе реки Танаиса» [23]. Следовательно, на достаточно близком расстоянии от Танаиса т. е. Дона в сторону Азии (на восток), отмечается водоем, который Птолемей называет Сарматским океаном. То есть, Гирканское море — на юге и «Океан» (Кронийское море или Сарматский океан) — на севере и востоке соединяются проливом.

Откуда возникли истоки представлений древних греков об Океане на севере Каспия? Современные ученые предположили, что территория выше Азовского моря, могла освободиться от ледникового плена и заселиться людьми «только в предбореальное и бореальное время (примерно 10000–7750 лет назад)» [35. с. 6–7]. Еще в первой половине прошлого века, палеограф С. А. Кова-

Рис. 2. левский, анализируя античные письменные источники в работе «Лик Каспия» утверждал, что около 3500 лет назад Каспийское море соединялось с Азовским морем по Манычскому проливу и по руслу Волги достигало на севере Балтийского моря. Эти же географические ориентиры отмечены у Плиния старшего: « Ксенофонт из Лампсака передает, что в трех днях плавания от скифского берега есть остров Балтия, огромной величины. Пифей называет его Басилией» [3. с. 251; §95]. Этот фрагмент согласуется с нашим предположением о затоплении территории севернее устьев Дона. И эта ситуация существовала еще 2500 лет назад. Согласно С. А. Ковалевского, «в последний раз эта связь Азовского моря и Каспия прервалась лишь в IV веке до н. э., незадолго до походов Александра Македонского» [18. с. 46]. Советские ученые установили, что в последней стадии Хвалынского моря, то есть к периоду «10–20 тыс. лет назад, на берегах Каспия, особенно на восточных (Мангышлаке и других), обнаруживаются три береговые террасы на высоте 26, 16 и 11 м. над современным уровнем Каспия» [14]. Рассчеты показали, что разница в изменении уровня Каспия могла составлять до 40 метров. Такой уровень Каспия позволял затоплять значительную территорию. В понимании древних — это действительно океан, имеющий связь с Мировым Океаном, обтекающим Ойкумену (рис. 2).

Современные исследователи сходятся во мнении, что античные источники упоминают о связи Черного и Каспийского морей через Азовское море, Дон и Волгу. О распространенности этого мнения среди спутников и современников Александра Страбон сообщает со ссылкой на Поликлета из Лариссы — историка, писавшего на рубеже IV III столетия до н. э. Он считал, что Меотида через очень узкий перешеек сливается с Каспием [28. с.36].

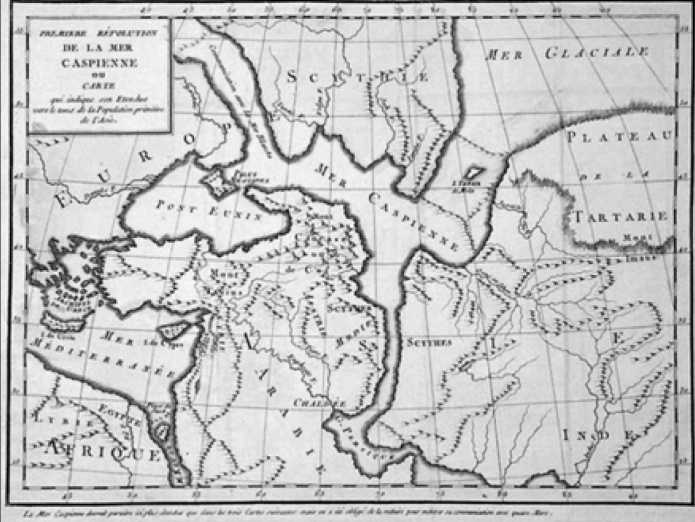

В карте схеме Гекатея Милетского (рис. 3) нашла отражение мифологическая традиция о существовании за Рипейскими горами Океана. Водный бассейн, за т.н. Рипами, это следствие таяния ледников (последний лед-

Рис. 3. Карта Земли Гекатея Милетского. [13. с. 210]

никовый период 10000–7500 лет назад), доходивших до современного Киева. В условиях холода и слабого освещения солнцем, из-за постоянных облаков, процесс таяния льдов затянулся на тысячелетия. По мере осушения земли, границы Океана, как и Рипейские горы, в представлении последующих поколений, оказывались все севернее.

Древнеионийские представления об Ойкумене, окруженной Рекой-Океаном, согласуются с нашим предположением о пресных водах на севере Европы — как результат таяния ледников. Анализ античных источников привел автора к выводу о существовании двух водоемов в бассейне современного Каспийского моря, разделенных Апшеронским порогом и соединенных между собой проливом:

-

— Гирканского моря в бассейне Южного Каспия;

-

— Каспийского моря — бассейн Среднего, Северного Каспия, связанного с водными бассейнами северных рек и Азовского моря (Сарматского, Ледовитого океана).

Рипейские горы на краю Северного Океана

Согласно общей мифологической традиции, Ри-пейские горы расположены на севере. Достаточная неопределенность географической картины границ Ойкумены привела к условности древней картографии. Посмотрим на карту-схему «Вид Земли по Гекатею Милетскому» (550–490 гг. до н. э.), рис. 3. На севере Европы проходит горная система, охватывающая и север Гир-канского моря (бассейн Южного Каспия), как граница известной Ойкумены. Это согласуется с нашей концепцией о нахождении Гирканского (Каспийского моря) в бассейне Южного Каспия, на севере которого проходил Апшеронский порог как продолжение гор Кавказа.

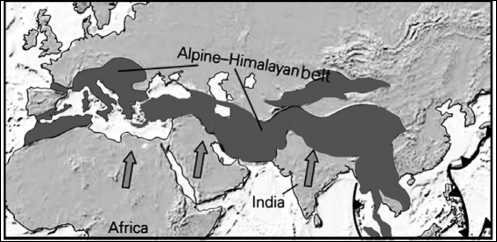

На наш взгляд, Рипейские горы несут в себе характеристику всего Альпийско-Гималайского складча- того пояса, протянувшегося от Испании до Индии: «1–3. Ближайшие к Рипейским горам места (горы эти доходят и до Европы)» [3. с. 194].

Труды античных авторов базировались на представлении о Рипейских горах как о величайшем в мире горном кряже, тянущемся через весь евразийский материк, от Атлантического до Индийского океана [25, с. 31]. Упомянутый расчет Исидора начинается от первых обитаемых побережий Эфиопского океана... до устья Та-наиса. Начиная от устья Танаиса, даже у самых тщательных авторов не нахо-дим указаний. Артемидор полагал, что далее ничего не исследовано [22. кн. II, 108 (112)]. Граница севера в античный период была ограничена устьем Танаиса (Дона), а Рипейские горы несут в себе черты всего Альпийско-Гималайского пояса. Проблема локализации Рипейских гор начинается с античного периода и не закончилась до сих пор. Одновременно с пониманием глобальности гор, характеристика Рипп несет конкретную привязку. Приведем ряд фрагментов взятых у античных авторов.

Плиний старший в своей работе «Естественная история» связывал Рипейские горы с регионом Кавказа, а также Каспийским и Гирканскими морями. « [К ним] прилегает область Понта (Черное море) Колика, в которой Кавказский хребет, как было сказано, поворачивает к Рипейским горам, одним концом опускаясь к Эвк-сину и Меотиде, другим — к Каспийскому и Гирканскому морю» [22. Кн. VI. V. 15].

Вот как рисует Кавказ в древних схолиях Прометей: «Ибо Кавказ — конец населенной земли. Пришел на конечную часть земли, ибо Кавказ — конец обитаемой земли... Кавказ — на конце Океана» [19. с. 46]. Кавказ — конец Ойкумены, расположен рядом с океаном это бассейн Среднего и Северного Каспия.

Клавдий Птолемей в «Руководстве по географии» сообщает, что с Рипейскими горами граничила область расселения саваров и борусков [23. III, 5. 22]. «22…. затем аорсы и пагириты; ниже их — савары (савры, саубры, сауры) и боруски до Рипейских гор» [3, с. 321]. Аорсы входили в конфедерацию племен возглавлявших торговлю по Великому Шелковому пути вдоль северо — западного побережья Каспия. Перечисление саваров «ниже» аорсов приводит к горам Кавказа.

Существует гипотеза, которая отождествляет са-варов с историческими савирами [32, c. 2]. Выдвинут ряд версий о месторасположении саваров — этнических са-виров (оногуры, сарагуры и уроги): в Предкавказье (20. с. 440); в Волго-Донских степях, а затем и в Северном Причерноморье [5. с. 78].

Ряд исследователей связывают топоним Шабран в северо-восточной Албании с суварами, а так же город Билесувар. В северо-восточном Азербайджане, в бывшем Кубинском уезде в XlX веке были остатки Галейи-сувар — «крепость сувар» (Пагиров, 1913: 111). В архивном документе зарегистрирован на территории Кубинского ханства кишлак Галей Сувар (Пагиров, 1913: 111) и селение Суварли (Гейбуллав, 1981: 157). По мнению А. Е. Крымского, в V веке сувары обитали в районе Кабалы, в северо-западной Албании [31].

Cледовательно, племена савиров обитали и в Предкавказье и в Закавказье, т.е. граничали с Рипейски-ми горами согласно Птолемею [23]. Однако, влияние са-виров в Предкавказье, и степень их проникновения в горы, некогда были так велики, что сваны в Грузии до сих пор называют своих северных соседей балкарцев и карачаевцев именем савиар. В Осетии несколько ущелий, в том числе Дигорское, благодаря частому их «использованию» савирами, имело название Сафари-ком, т.е. «са-вирское ущелье» [32, с. 2–3]. В современной науке закрепилось мнение о том, что савиры принадлежали «к крупному угро-тюркскому массиву племен огуров. (Кля-шторный 2004, с. 50; Горелик 2002, с. 29)» [31]. Следовательно, фрагмент Птолемея о расселении саваров близ Рипейских гор связан с горами Большого Кавказа.

В Схолиях к «Землеописанию» Дионисия Пери-егета: «Рипы: скифские горы, откуда дует ветер Борей» [19. с. 1425]. В мифической греческой традиции Борей это северный ветер. Согласно античным авторам, к Фа-сису (совр. река Риони, Грузия. — прим. авт.) прилегает Кавказская гора, которая прежде называлась «ложем Борея» [19, с. 913]. Здесь мы наблюдаем связь между географическими ориентирами — гора «ложе Борея» и горами Кавказа.

Современные исследователи, определяя Рипей-ские горы, допускали, что это горы Урала. На древних картах горы обозначались на севере Европы в горизонтальном направлении, что уже исключает горы Урала. Л. А. Ельницкий отмечал, что основанием представления о мифических Рипейских горах для древних греков мог послужить «…только Кавказ с его высочайшими, дикими и покрытыми вечным снегом вершинами. Других подобных гор в поле зрения греков в VI столетии до н. э. не было» [15, с. 13]. Мы отметили у античных авторов и современных исследователей характеристики Рипейских гор как всего Альпийско-Гималайского пояса в целом, так и гор Кавказа в частности. Однако античные авторы еще более сужают географические рамки Рипейских гор. Евстафий в комментариях к «Землеописанию Дионисия, отмечал: «Под Кавказом теперь нужно разуметь, говорят, самую северную часть вышеназванного Тавра, доходящую до Кронийского моря; часть его составляют и вышеописанные Рипейские горы» [19, с. 938]. Следовательно, Рипейские горы — это часть Кавказа.

Древневосточная теория локализации Рипеев была воспринята ионийцами и Аристотелем, о чем свидетельствуют Помпоний Мела и Плиний, изображавшие Рипейские горы как продолжение Кавказского хребта [15, с. 60]. И. В. Пьянков дает географическую привязку Рифейских гор: «на западе Кавказ, огибая Каспийское море, соединяется с Римфейскими горами» [28, с. 249]. И далее, он говорит о Кавказе, который: «проходит крупными изгибами по скифским землям», изливая реки в Каспийское море, и, наконец, соединяется с Рифейскими горами. Здесь прямо говорится о том, как хребет поворачивает, «изогнувшись углом» — это отголосок утверждения Гиппарха о «кривой» линии хребта в его восточной части» [28, с. 262]. Гай Юлий Со-лин выделяет Рипейские горы как хребты [2. с. 47].

Названия «Рифейские горы» или «Рипейские» включают в себя понятие Риф — (гряда подводных камней, Гребень, Хребет). Это соответствует Апшеронскому порогу (находящемуся в настоящее время под водой), который возвышался между Средним и Южным Каспием как — «кривая» линия хребта в его восточной части». Являясь продолжением гор Кавказа, он идет «огибая Каспийское море» и уходит «изогнувшись углом» «в его восточной части» к горам Копетдага в Туркмении.

Рипейские горы в античных письменных памятниках включают в себя черты: Альпийско-Гималайского пояса; гор Большого Кавказа и Апшеронского порога, как его центральной части, несущий общее название Рипейских гор.

Северные горы и Молочный океан в индоперсидской литературе

Индо-иранские народы аккумулировали сведения по истории, географии, культуре и мифологии в священных текстах Ригведы, Махабхараты, Авесты и др. Представления о мифических северных горах «(непреодолимые препятствия на пути к ним, «океан у гор», «страна блаженных», «полярные» явления») определенно принадлежат к наследию общеарийской эпохи» [18, с. 28].

Остановимся на определении ключевых значений в протоарийской географии: Горы — иранская гора Хара Бэрэзаити и индийская Меру; Океан — Великий Северный океан (Молочное море), моря Воурукаша и Фравкард.

Мифы об иранских горах Хара и индийской Меру имеют истоки, теряющиеся в общеарийских временах, располагая их на далеком севере. Как Хара Бэрэза-ити они упоминается в «Ясне», «Вендидате», «Яштах»; как Хара — в «Вендидате» и «Яштах»; Хараити в «Ясне» и в «Яштах». В «Бундахишн» (IXв.) встречаются горы под названиями Албурз и Хугари Баланд [33].

«Сперва гора восстала, Спитама-Заратуштра, Высокая Харати Поднялась на земле, что окружает страны с заката до восхода» [1. Гимн Хварно (Яшт 19,1, «3амй-ад-яшт») c. 12]. В этом Яште заключена характеристика Харати как единой горы с протяженностью от восхода до заката.

В древнеиндийском источнике — «Законах Ману» передаются знания о горах, о Вселенной, удивительные для древнего времени: «На Меру боги видят солнце после его одноразового восхождения на протяжении его пути, равного половине его обращения вокруг земли» [10]. Если мы обратимся к физической карте мира, то половину Земли (Восточное полушарие) Солнце действительно проходит с востока на запад за один световой день (одноразовое восхождение). «Видя, как солнце обходит Меру при восходе и закате…». Гора Меру или горы

Хара Берэзайти включают в себя понятие всей системы гор Альпийско-Гималайского пояса, которую Солнце проходит за один световой день. В то же время в памятниках арийской письменности присутствуют конкретные характеристики горы Меру и Хара Березайти.

В «Ригведе», в гимне в честь бога огня — Агни (5-й гимн III книги), говорится о древнейших преданиях арийской мифологии — о великих северных горах: «Он (Агни) охраняет желанную вершину Рипы, место Птицы; он, бодрый, охраняет путь Солнца; он, Агни, охраняет в центре (буквально «на пупе») Семиглавого; он, превосходный, охраняет веселье богов» [8, с. 37].

В 5-м гимне Ригведы выделена вершина Рипы, отмечаемая в скифской и древнегреческой мифологии как Рипейские горы, расположение которых мы связываем с горами Кавказа. С горами Кавказа связано и другое сообщение в Ригведе — место Птицы. Согласно мифам древней Греции, к горам Кавказа был прикован, между двух вершин Эльбруса, Прометей, печень которого клевал Орел (Птица). Мы видим истоки древнегреческого и древнеиндийского мифа на протоарийской, скифской основе. Таким образом, «вершина Рипы, место Птицы» — это Эльбрус — главная вершина Кавказа.

Следующее сообщение в Ригведе вновь указывает на Кавказ. «…он, Агни, охраняет в центре (буквально «на пупе») Семиглавого». Если мы посмотрим на рис. 4. (Обзорная карта Альпийско-Гималайского складчатого пояса), то отметим, что его центр — «пуп», приходится на Большой Кавказ. Кавказ -самая высокая точка Европы, где: «Эльбрус (вершина Кавказских гор), железная гора, и шесть горных вершин, высотой за пять тысяч километров — вот что такое Большой Кавказ» [11]. Следовательно, ключевые слова: вершина Рипы, место Птицы, на пупе (центр Альпийско-Гималайской горной системы), Семиглавый (семь пятитысячных вершин) — относятся к горам Большого Кавказа.

В древнеарийской литературе горы Хара Березай-ти и Меру описываются как горные системы Альпийско-Гималайского пояса, в центре которой горы Кавказа «…тогда как другие горы, числом две тысячи двести сорок четыре, выросли из (горы) Албурз [9, гл. XII]. Древнеарийские литературные памятники передают конкретную информацию о горе: «Хара Березайти сама по себе является островом — ее окружают с востока, севера и запада воды рек Арак (Аракс —прим. авт.) и Вехруд, а с юга — море Фрахвкард» [12]. Море Фравкард это Гирканское море, (бассейн современного Южного Каспия), которое расположено на юг от Апшеронского порога (Хара Бере-зайти). Фраза из Бундахишн: «озеро Чичаст (находится) в Адурбадагане (Южный Азербайджан — прим. авт.), (его) вода тепла и безвредна потому в нем нет ничего живого. Его источник связан с озером Фрахвкард» [9, Гл. ХХ], предполагает географические ориентиры озера Урмии, находящемуся недалеко от Южного Каспия (Гирканское море-озеро). Даже имя царя Мидии (юго-запад, юг современного Каспия) Фравартиш (675–653 гг. до н. э.) [34. с. 98] созвучно с морем Фравкард (Южный Каспий). Ори- ентир — «на юге горы Хара Березайти море Фравкард», сужает понимание этой горы до Апшеронского порога. Есть еще один ориентир, указывающий на Апшеронский порог — «Перед великими горами Меру раскинулось песчаное море» [10], что как нельзя более точно характеризует территорию Апшерона и в настоящее время.

Молочный Океан и море Воурукаша в древнеперсидских памятниках

Фразы из Авесты и Махабхараты: «у подножий Высокой Хары лежит огромное водное пространство — «море» («зрайа») по имени Воурукаша»; У подножия Меру — «обители богов» находится Молочный океан», отмечают нахождение океана на севере от Меру. В Махабхарате «Великий мудрец и герой, старший из Каура-вов — Бхишма, рассказывая о стране на севере, говорит Юдхиштхире: «Северный склон Меру, побережье Молочного моря — вот та страна». И герои «Рамаяны» знали о «Вечном океане, расположенном рядом с золотоглавыми вершинами достигающих неба северных гор» [8, с. 18]. В географических ориентирах Молочного Океана выделим ключевые слова: Северный склон Меру (Хара Березайти) — северный склон Апшеронского порога; рядом с Молочным Океаном располагаются горы Меру («это горная страна с вершинами до самого неба, с этих гор ниспадают великие реки, текущие в золотых руслах») — Большой Кавказ возле Океана согласно античным авторам; на юге Хары Березайти море Фрав-кард (Гирканское море).

Современный уровень науки позволяет объяснить происхождение названия Молочный или Белый Океан: «Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии аномальных процессов в Каспийском море — «молочных вихрей» у берегов Туркмении… Вихри светло-бирюзовой морской воды оказались вызваны ветрами, которые перемешивают воду и донные отложения, что придает воде молочный цвет» [36].

Заключение

Анализ античных письменных источников, древнеиндийских и персидских памятников позволил сделать вывод о совершенно ином расположении Каспийского моря вплоть до конца античного периода.

Рипейские горы, горы Меру, Хара Бэрэзаити вобрали в себя понятия всего Аль-пийско — Гималайского складчатого пояса, Большого Кавказа, а также Апшеронского порога как его центральной части. Море Фрахвкард — это Гирканское море античных источников, бассейн Южного Каспия. Молочный Океан, море Воурукаша — Северный, Сарматский Океан, Кроний-ское море — это Средний и Северный Каспий, связанный с северными водными системами.

Известный азербайджанский ученый, историк, писатель А. К. Бакиханов в книге «Гюлистан и Ирам» чрезвычайно красочно отметил особенную значи- мость Кавказско-Каспийского региона: «Многие из них, даже самые образованные, считали Кавказ за конечный предел человеческого бытия и поэтому неудивительно, что диких, сильных и ловких обитателей этих гор называли дивами, а женщин, славящихся красотой, — пери. [37, 38]. В настоящее время путешественники неоднократно обозревали весь земной шар, открыли Америку и Океанию, применили почти все указания древних географов к нынешнему населению, но нигде не встречали другой горы, кроме Кавказа, которая больше всего подходила бы к фантастическим и баснословным описаниям древних» [6, с. 13].

Рис. 4. Обзорная карта Альпийско-Гималайского складчатого пояса.

Список литературы Представления о рипейских горах в древнегреческой и индоперсидской литературе

- "Авеста": www.rulit.me/books/avesta-read-63923-1.htm

- Алиев К.Г. Античные источники по истории Азербайджана. Баку. 1987.

- Античная география. Сост. проф. М.С. Бондарский., М., 1953.

- Арриан Луций Флавий. Пер. М.Е. Сергеенко М.: Миф.1993.

- Артамонов М.И. История Хазар. Ленинград: Издательство Эрмитажа, 1962.

- Бакиханов А. К. Гюлистан-и Ирам. Баку: Элм, 1991.

- Бартольд В.В. Сведения об Аральском море и низовьях Амударьи с древнейших времён до XVII века. Соч., т. III. М., "Наука", 1966.

- Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии: древние арии: мифы и история, 2001.

- Бундахишн и другие тексты. Сотворение основы. Издание подготовлено О.М. Чунаковой. М.: Восточная литература РАН, 1997. (Памятники письменности Востока. CXIV).

- Волков С.И. Обители богов. Мифическая гора Меру: http://www.dopotopa.com

- Горы Кавказа - самые высокие в Европе: описание, фото: webmandry.com › gory-kavkaza-samye-vysokie-v-evrope-opisanie-f...

- Горная фантазия равнинных обитателей: https://bovdo.livejournal./com/18921.htm

- Дитмар А.Б. Рубежи ойкумены. Эволюция представлений античных ученых об обитаемой земле и природной широтной зональности. М.: Мысль.; 1973.135 с.

- Древний Каспий. Климатическая катастрофа недавнего: www. metaisskra.com

- Ельницкий М.А. Знания древних о северных странах М.:Геофиз.1961.

- Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. М.: Издательство МГУ, 1993.

- Ковалевский С.А. Лик Каспия. Баку.1933.

- Кондратов А.И. Атлантиды моря Тетис. Л.:1986.

- Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Вестник древней истории. 1947; 1-4: Источник:http://apsnyteka.narod2.ru/l/izvestiya_drevnih_pisatelei_o_skifii_i_kavkaze/index.html

- Народы Кавказа. М.: Издание института АН СССР, 1960.

- Плиний Старший. Естественная история, IV, 26, 29. Перевод В.В.Латышева. ВДИ, 1949; 2.

- Плиний Старший. Тексты, перевод, комментарий. М., 2011.

- Птолемей. География (III, 5.22;10), архив. 21 сентября 2013 г. Пер. К.С. Апта.

- Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3т. Изд. М.Е.Грабарь-Пасек и С.П.Маркиш. М.: Изд-во АН СССР. 1963.

- Подосинов А.В., Скржинская М.В. Римские географические источники: Помпоний Мела и Плиний старший. М., 2011, 504 с.

- Помпоний Мела. О положении Земли. Античная география. М., 1953.

- Птолемей Клавдий. Географическое руководство: http://coins.ucoz.ru

- Пьянков И В. Средняя Азия в античной географической традиции. М.1997

- Клод Рапэн. Торговый путь из Индии к Понту у Страбона: между картографическим миражом и археологической реальностью. (Материалы международной конференции "Дорога Страбона как часть Великого Шелкового пути". Баку, 28-29 ноября 2008 г.) Международный институт Центрально-азиатских исследований. Самарканд - Ташкент, 2009: 96-119.

- Страбон. География в 17 книгах. Пер. Г.А. Стратановского. Под общей ред. проф. С.Л.Утченко. М.: Наука. 1994.

- Тюркские племена Кавказской Албании. Центр Льва Гумилева:...www.gumilev-center.az/tyurkskie-plemena-kavkazskoj-albanii/].

- Финник С.В. Этногенез кочевого народа савиров. М.,1996.

- Ходжаева Н. Локализация авестийских географических названий. Митра (Душанбе). 1997; 9 (13) www.zoroastrian.ru/node/1535

- Ходжаева Н.Д. Динамика развития географических представлений о Центральной Азии в древней и раннесредневековой Иранской традиции. Душанбе, 2016.

- Чередниченко А.Г. Индоевропейская проблема и эгеида. Актуальные проблемы всеобщей истории. Серия История. Политология. Экономика. Информатика. Научные ведомости. 2011; 7 (102): 6-7.

- https://rg.ru/.../nasa-pokazalo-anomalnye-processy-v-kaspijskom-more-so-sputnika.ht..]

- Khalilova T.Sh., Renying Li, Khalilov E.N. Caspian route of the Silk Road. International Journal of Asian History, Culture and Tradition. 2016; 4(4):, 1-9.

- Халилова Т.Ш. Каспийско-Гирканский перешеек - ключевое звено в "дороге Страбона" как часть великого шелкового пути. Вестник Международной Академии Наук (Русская Секция). 2018; 1: 115-121.