Представления родителей, воспитывающих дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, об их последующем школьном обучении

Автор: Позднякова Инга Олеговна, Блинова Екатерина Андреевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

Родительские представления и их качественные особенности могут как способствовать социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья, так и препятствовать ей. Готовность дошкольника с ограниченными возможностями здоровья к школьному обучению во многом определяется притязаниями и требованиями родителей, их представлениями об особенностях развития ребенка, правильной оценкой его возможностей и ограничений. В статье приведены данные, характеризующие представления родителей, воспитывающих дошкольников с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития, о школьном будущем их детей. Установлена взаимосвязь таких представлений с образовательным и профессиональным статусами, пониманием реальных возможностей ребенка. Результаты исследования могут быть использованы в консультационной работе с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста.

Социальные представления родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, представления родителей, воспитывающих дошкольников с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития, об их школьном будущем, психологическая поддержка семьи, инклюзивное обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/149142445

IDR: 149142445 | УДК: 159.9.07 | DOI: 10.24158/spp.2023.3.9

Текст научной статьи Представления родителей, воспитывающих дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, об их последующем школьном обучении

В настоящее время вопросы психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с нарушениями развития, неоспоримо являются одними из важнейших и приоритетных направлений научных (Алехина, 2017; Зубова, 2012; Мишина, Тарасова, 2018; Ткачева, 2004) и диссертационных1 исследований в коррекционной психологии. Известно, что обеспечение эф- фективного взаимодействия и сотрудничества с семьей, грамотное психолого-педагогическое сопровождение и актуализация его ресурсов рассматриваются как незаменимое звено в системе полноценной коррекционной работы, что, в свою очередь, может быть реализовано только через осознанное и активное участие самих родителей (Реан и др., 2017).

Семьи, воспитывающие ребенка с ОВЗ, не только отвечают за получение им основного общего образования, но и наделены правом выбора формы получения образования и образовательной организации. При этом степень осознанности и согласованности образовательных запросов семьи часто недостаточна, можно обозначить следующую их специфику: полярность, несогласованность, расхождение взглядов на вопросы обучения и воспитания ребенка, несформи-рованность, неадекватность, критичность (Зальцман, 2006; Кабанченко, Холодкова, 2017; Оль-хина, Шитикова, 2019; Смоленкова, 2016).

Современная система знаний в области изучения эффективных путей сопровождения всех участников коррекционного процесса позволяет конкретизировать круг задач, возложенных на родителей детей с ОВЗ: помочь ребенку в раскрытии потенциала развития, подготовить к школе, сделать его максимально приспособленным к пребыванию в детском коллективе и в перспективе к максимальной интеграции в обществе и полезной трудовой и профессиональной деятельности (Мишина, Тарасова, 2018; Петрулевич, Снежко, 2018; Стребелева, Закрепина, 2005).

Определение индивидуальной образовательной траектории – одна из самых важных и ответственных задач, стоящих перед родителями. С учетом того, что в настоящий момент система образования предлагает разные варианты обучения детей с ОВЗ, в том числе включение их в общеобразовательные классы, такой выбор для семьи оказывается затруднительным. Родители сталкиваются с поиском наиболее подходящих условий для обучения ребенка (Цикалюк, 2008; Югова, 2017).

Несмотря на наличие исследований, раскрывающих основные направления, этапы, содержание и организационные условия деятельности специалистов по работе с семьей, воспитывающей ребенка с нарушениями в развитии (Андриенко, Ханина, 2017; Левченко, Ткачева, 2008), обнаруживается необходимость углубления знаний в области родительских позиций и социальных представлений в отношении жизненного пути их детей, возможных образовательных перспектив, ожиданий от начала школьного обучения. Именно этот аспект исследования характеристик родителей детей с ограниченными возможностями здоровья представлен в статье.

Мы предполагали, что в данной ситуации родители в большей или меньшей степени отдаляют от реальности собственные представления, что может быть обусловлено влиянием различных социальных факторов: образовательного и профессионального статусов, понимания реальных возможностей ребенка. Степень реалистичности и адекватности родительских представлений прямым образом содействует или препятствует развитию потенциала ребенка, формированию его способности к адаптации в новых условиях, включая образовательные.

В исследовании приняли участие 15 родителей, воспитывающих детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР), и 15 родителей детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР). Нами изучались образовательный и профессиональный статус родителей, воспитывающих дошкольников с ОВЗ, а также представления родителей о будущем школьном обучении ребенка.

Образование и профессиональная квалификация родителей по методике «Оценка негативных факторов семейной социализации» И.А. Коробейникова1 оценивались по следующим параметрам:

-

– образование: неполное среднее (–1), неполное среднее и ПТУ (или курсы) (+1), среднее (+2), среднее специальное (+3), высшее (+4);

-

– профессиональная квалификация: отсутствие профессии (–1), низкая (+1), средняя (+2), высокая (+3).

Анализ образовательного и профессионального статусов позволил выделить социальные характеристики родителей:

-

– благополучный родитель имеет средний или высокий образовательный и профессиональный статусы, материально обеспечен, неконфликтный;

-

– относительно благополучный родитель имеет среднее образование и среднюю профессиональную квалификацию, низкий материальный уровень, конфликтует редко;

-

– неблагополучный родитель имеет низкий образовательный и профессиональный статусы, низкий материальный уровень, конфликтный.

Для оценки представлений родителей о будущем школьном обучении детей с ОВЗ в качестве дополнительного метода исследования была создана анкета на основе работ В.В. Ткачевой (Ткачева, 2004; Левченко, Ткачева, 2008), включающая 14 вопросов. Ответы позволили условно выделить качественные характеристики родительских представлений о будущем школьном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.

В первую очередь раскроем результаты анализа профессионального и образовательного статусов семей, воспитывающих дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, так как предполагаем их взаимозависимость с качеством родительских представлений относительно образовательных перспектив ребенка. Это сказывается на успешности адаптации ребенка к новым условиям, в том числе школьным. Было установлено, что в группе родителей дошкольников с ТНР и ЗПР самый часто встречающийся уровень образования – среднее специальное, значительно реже – высшее. Среднее или неполное среднее образование встречалось у меньшего количества респондентов (таблица 1).

Таблица 1 - Образовательный и профессиональный статусы родителей, воспитывающих дошкольников с ТНР и ЗПР, %

|

Фактор семейной социализации дошкольника |

Родители дошкольников с ТНР (п = 15) |

Родители дошкольников с ЗПР (п = 15) |

|

Образование |

||

|

Неполное среднее |

– |

– |

|

Неполное среднее и ПТУ (или курсы) |

– |

– |

|

Среднее |

7 |

13 |

|

Среднее специальное |

67 |

47 |

|

Высшее |

27 |

33 |

|

Профессиональная квалификация |

||

|

Отсутствие профессии |

7 |

– |

|

Низкая |

33 |

40 |

|

Средняя |

47 |

40 |

|

Высокая |

13 |

20 |

Диагностика распределения уровней профессиональных квалификаций родителей позволила обнаружить, что преобладающие позиции у средних и низких квалификаций. Представителей высококвалифицированных профессий в данном родительском контингенте значительно меньше.

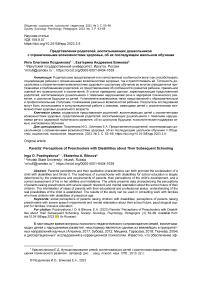

Социальные характеристики родителей представлены на рисунке 1. В семьях дошкольников с ТНР в категорию «благополучные» входит большинство родителей (60 %), что свидетельствует об их среднем или высоком образовательном и профессиональном статусах, материальной обеспеченности и неконфликтности. Около трети респондентов можно отнести к категории «относительно благополучные», так как их образование и профессиональная квалификация преимущественно средние, имеются материальные затруднения, редко конфликтное поведение. Самая малая составляющая данной родительской группы оказалась в категории «неблагополучные» (13 %).

Благополучные

Относительно благополучные

Неблагополучные

Рисунок 1 - Характеристика родителей, воспитывающих дошкольников с ЗПР и ТНР, %

В ситуации с семьями дошкольников с ЗПР распределение родителей в ту или иную категорию немного иное. Так, у 47 % испытуемых выявлены средние или высокие образовательный и профессиональный статусы. В категорию «относительно благополучные» вошло большее, чем в первой группе, число опрошенных (33 %). У 20 % родителей отмечаются неблагополучные факторы – низкий образовательный и профессиональный статусы, низкий материальный уровень, конфликтность.

По итогам анкетирования мы подробно проанализировали ответы родителей по следующим критериям: понимание трудностей ребенка, ответственность за будущее ребенка, осведомленность об организации подготовки к школе в дошкольной образовательной организации, понимание необходимости организации условий обучения, ожидания от школьного обучения.

Родители из двух групп сходятся во мнениях по поводу понимания нарушений развития у ребенка. Большая часть респондентов (60 %) полностью признают наличие ограниченных возможностей здоровья как важную и серьезную проблему; другие (40 %), очевидно, не находят оснований для таких выводов, отрицают их влияние на свою жизнь.

У большинства родителей дошкольников с ТНР ближайшее или отдаленное будущее на данный момент не вызывает опасений и переживаний в связи с тем, что, по их мнению, дети не будут сталкиваться с разного рода проблемами - начиная от общения со сверстниками, заканчивая вопросами профессиональной адаптации в будущем (73 %). Меньшая часть испытуемых (13 %) отмечают затруднения в процессе школьного обучения как один из самых значимых параметров. Столько же респондентов (13 %) предполагают, что их дети могут столкнуться с большинством всех описанных трудностей.

В семьях, воспитывающих дошкольников с ЗПР, ситуация иная. Здесь основная часть родителей (47 %) ответили, что, возможно, в будущем их дети будут так или иначе сталкиваться со всеми указанными трудностями. Меньшая часть испытуемых (27 %) уже сейчас придают большее значение ограничению в выборе профессий в будущем их ребенка. Сложности только в процессе школьного обучения выделяют 13 % родителей, как и проблемы лишь социальной адаптации (13 %).

Также нам было важно увидеть, как родители оценивают влияние нарушений в развитии на будущее своего ребенка в целом. В семьях, воспитывающих дошкольников с ТНР, будущее таких детей в большинстве своем не принято рассматривать как кардинально отличающееся от будущего их нормально развивающихся сверстников (87 %). Лишь небольшая часть респондентов все же считают, что речевые нарушения в развитии обязательно будут влиять на будущее их ребенка (13 %).

Подавляющее количество ответов родителей, воспитывающих дошкольников с ЗПР, указывает на то, что будущее их детей им видится в основном таким же, как и у детей нормы, несмотря на имеющиеся ограниченные возможности здоровья (40 %). Незначительно меньшее число испытуемых не смогли дать четкого ответа (33 %), т. е. мы можем предположить, что по данному вопросу у них нет сформированных взглядов и позиций. Несколько чаще, чем в группе родителей дошкольников с ТНР, в семьях детей с ЗПР считают, что нарушения в развитии обязательно будут влиять на будущее ребенка (27 %).

Около половины опрошенных семей с дошкольниками, имеющими ТНР (47 %), склонны считать, что с началом школьного обучения у детей не возникнет проблем с усвоением нового учебного материала, с адаптацией, во взаимодействии с ровесниками и т. д. Оставшаяся часть испытуемых разделились во мнениях. Одни акцентируют внимание на предположении о том, что у ребенка появятся трудности в усвоении учебного материала (27 %), другие - на трудностях в управлении поведением и эмоциями (27 %).

Среди родителей, воспитывающих дошкольников с ЗПР, представления о сложностях, сопровождающих начало школьного обучения их детей, коренным образом другие. Большинство ответов указывают на беспокойство опрошенных по поводу возможных затруднений ребенка в усвоении учебного материала (60 %). Остальные ответы равномерно распределились между проблемами школьной адаптации (13 %), трудностями построения отношений с другими детьми (13) и предположением об их полном отсутствии (13 %). Все без исключения респонденты отметили, что большую ответственность за ребенка и его будущее несет семья.

Практически половина родителей дошкольников с ТНР (47 %) убеждены, что своими силами и стараниями преодоление проблем в развитии ребенка невозможно. Часть опрошенных (33 %) уверены исключительно в собственных ресурсах и возможностях относительно коррекционной помощи ребенку, что не совсем рационально с точки зрения основ психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Некоторые родители затруднялись дать конкретный ответ (20 %).

Уверенность в том, что для преодоления нарушений родителям недостаточно прикладывать только собственные усилия, выразили 87 % родителей детей с ЗПР. Такие респонденты, скорее всего, полностью осознают особые потребности своих детей. Меньшая доля ответов (13 %) свидетельствовала о неуверенности, несформированности четких родительских установок и представлений о коррекции нарушений развития. Подавляющее большинство опрошенных в силу разных обстоятельств не интересуются, не изучают специальную литературу (80 %), лишь 20 % читают рекомендованные или выбранные самостоятельно пособия, статьи и т. п.

Большая часть группы родителей, воспитывающих дошкольников с ТНР и ЗПР, отмечают важность взаимодействия со специалистами для более эффективной подготовки ребенка к школе, его адаптации в новых условиях (87 и 67 % соответственно). Остальная часть респондентов обозначают такую необходимость как не всегда возможную.

Большинство родителей утверждают, что вместе со специалистами делают все возможное, чтобы подготовить ребенка к школе. Однако некоторая часть опрошенных (20 %) заявляют об отсутствии видимых результатов педагогического воздействия, очевидно, демонстрируя неудовлетворенность осуществляемой деятельностью в условиях детского сада. Треть респондентов не смогли выбрать ответ на поставленный вопрос, в силу каких-либо обстоятельств затрудняясь дать оценку подготовки ребенка к школе в рамках ДОУ.

Родители дошкольников с ТНР допускают внедрение ребенка в пространство общеобразовательного класса (73 %), реже выбирают обучение в специальном (коррекционном) классе (13), либо в частной школе (13 %). Родители детей с ЗПР допускают обучение своего ребенка в инклюзивном (60 %) или коррекционном (40 %) классе.

Как одно из важнейших специальных условий, необходимых для организации обучения ребенка, родители из обеих групп отмечают занятия со специалистами образовательной организации (психологом, логопедом, дефектологом). Отрицают потребность детей в создании каких-либо условий для эффективности образовательного процесса 20 % испытуемых в группе родителей дошкольников с ТНР и 7 % – с ЗПР.

Ожидания участников исследования от школьного обучения разнообразны. Так, в группе родителей дошкольников с ТНР в большинстве случаев главным результатом окончания начальной школы будет усвоение такого объема знаний, умений и навыков, который позволит с наименьшими трудностями перейти в средние классы (47 %). Часть испытуемых как основной результат выделяют определение сферы увлечений и предпочтений ребенка (13 %). Такое же количество опрошенных обладают иным мнением на этот счет и считают главным достижением «удержание» в начальной школе, несмотря на постоянно возникающие трудности. Гораздо реже встречались ответы родителей об ожиданиях – «он научится разбираться в людях и ситуациях» – 7 %. Также 7 % респондентов вовсе не задумываются об этом вопросе.

Говоря о результатах семей, воспитывающих дошкольников с ЗПР, важно подчеркнуть, что в данной группе главное ожидание от обучения в начальной школе – это «удержание» ребенка, несмотря на все возникающие затруднения (47 %), чуть меньшее количество родителей надеются на относительно успешный переход в средние классы (33 %). Часть ответов свидетельствует о том, что некоторые опрошенные (13 %) видят реальную перспективу ребенка в развитии навыков самообслуживания, самостоятельности в подготовке к урокам и т. д. Лишь 7 % респондентов придают главенствующее значение другим социально значимым навыкам.

Примерно половина родителей считают, что в условиях школы проблемы ребенка будут максимально преодолены. Треть родителей дошкольников с ТНР уверены, что никаких кардинальных изменений не будет, однако в группе родителей дошкольников с ЗПР этот показатель гораздо ниже (13 %).

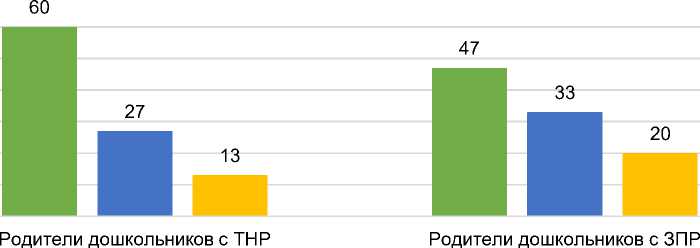

В результате анализа ответов выделены качественные характеристики родительских представлений о последующем школьном обучении дошкольников с ОВЗ (рисунок 2). Семьи, воспитывающие дошкольников с ТНР, демонстрируют практически равномерное распределение между относительно адекватными и недостаточно адекватными представлениями о последующем школьном обучении детей. Однако все же преобладает число респондентов, для которых характерно относительное понимание трудностей ребенка наряду с перекладыванием собственной ответственности за его будущее на специалистов и образовательную организацию.

■ Относительно адекватные представления

■ Недостататочно адекватные представления

■ Неадекватные представления

Рисунок 2 – Распределение родителей по качественным характеристикам представлений о последующем школьном обучении дошкольников с ОВЗ, %

Статистический анализ полученных данных показал, что представления родителей, воспитывающих дошкольников с ТНР, ЗПР, о последующем школьном обучении детей зависят от их образовательного и профессионального статусов (r = 0,74 при p < 0,05). Следует отметить, что зависимость представлений о будущем школьном обучении от образовательного и профессионального статусов выше в группе родителей детей с ЗПР (r = 0,78 при p < 0,05), чем в группе родителей детей с ТНР (r = 0,69 при p < 0,05). Респонденты, чьи представления относительно школьных (образовательных) перспектив ребенка недостаточно адекватны или неадекватны, нуждаются в психолого-педагогической помощи специалистов.

Психолого-педагогическая компетентность родителей, активная жизненная позиция, устойчивая система ценностей и социальных притязаний, представлений и ожиданий относительно воспитания детей с ОВЗ будет максимально эффективно и благоприятно сказываться на всем коррекционном процессе.

Список литературы Представления родителей, воспитывающих дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, об их последующем школьном обучении

- Алехина Е.В. Профилактика родительского экстремизма в образовательных отношениях между инклюзивной школой и родителями ребенка с ограниченными возможностями здоровья // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2017. № 44. С. 20-26. https://doi.org/10.15382/sturIV201744.20-26.

- Андриенко О.А., Ханина М.А. К вопросу о психолого-педагогической поддержке семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6, № 4. С. 22-26.

- Зальцман Л.М. Работа с родителями детей, имеющих нарушения зрения и интеллекта // Дефектология. 2006. № 2. С. 31-35.

- Зубова Е.В. Особенности психологического состояния родителей, воспитывающих дошкольников с нарушениями ОВЗ // Клиническая и специальная психология. 2012. № 3. С. 28-45.

- Кабанченко Е.А., Холодкова О.Г. К проблеме родительской компетентности в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ // Ценностные ориентации молодежи в условиях модернизации современного общества: сб. науч. тр. / ред. Г.Ю. Лизунова. Горно-Алтайск, 2017. С. 309-312.

- Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. М., 2008. 240 с.

- Мишина Г.А., Тарасова А.Д. Прошлое, настоящее и будущее детей с ограниченными возможностями здоровья в представлении их родителей // Психологические исследования. 2018. Т. 11, № 60. С. 9-14. https://doi.org/10.54359/ps.v11i60.273.

- Ольхина Е.А., Шитикова А.А. Анализ запросов семьи на получение ребенком с ОВЗ основного, среднего и высшего образования // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 62-3. С. 171-174.

- Петрулевич И.А., Снежко Г.Е. Социокультурные ресурсы семьи для создания платформы самореализации детей с ОВЗ // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. № 3. С. 65-72. https://doi.org/10.23672/SAE.2018.3.12186.

- Реан А.А., Баранов А.А., Сунцова А.С. Ресурсы семьи в социокультурной интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья // Развитие личности. 2017. № 4. С. 38-56.

- Смоленкова Е.В. Основные проблемы российских семей, воспитывающих детей с ОВЗ // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 11-3. С. 113-116.

- Стребелева Е.А., Закрепина А.В. Современные формы помощи семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии // Дефектология. 2005. № 1. С. 3-10.

- Ткачева В.В. Психологическое изучение семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии: монография. М., 2004. 1 92 с.

- Цикалюк М.В. К вопросу о проблемах детей с ограниченными возможностями и их семей // Система ценностей современного общества. 2008. № 4. С. 300-302.

- Югова О.В. Специфика родительской позиции и семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья // Вестник Череповецкого государственного университета. 2017. № 2 (77). С. 195-203. https://doi.org/10.23859/1994-0637-2017-2-77-28.