Предварительные результаты фитолитного анализа поселения Новоильинка VI

Автор: Кирюшин К.Ю., Силантьева М.М., Соломонова М.Ю., Сперанская Н.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты фитолитного анализа почвенного профиля стенки раскопа энеолитического поселения Новоильинка VI. Приведена характеристика растительности места исследования, отмечены особенности археологического памятника и его значимость для палеоэкологических построений. Для описания фитолитного профиля использован морфологический подход, но для интерпретации данных фитолиты разделены на несколько экологически значимых групп. Важным итогом является выделение в фитолитном профиле трех качественно различных слоев и обнаружение фитолитных спектров, характеризующих более мезофильные по сравнению с современными сообществами. Проведена аналогия с палеоботаническими исследованиями на территории энеолитического поселения Новоильинка III.

Археология, энеолит, поселение, жилище, фитолитный анализ, реконструкция, растительные сообщества, микробиоморфы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522087

IDR: 14522087 | УДК: 90466349(571.150)

Текст научной статьи Предварительные результаты фитолитного анализа поселения Новоильинка VI

Поселение Новоильинка VI расположено в Ха-барском р-не Алтайского края, на территории северной части Кулундинской степи. Зональная растительность – разнотравно-типчаково-ковыльные степи, переходные к луговым степям. На солонцах встречаются более ксерофитные галофитные варианты степей.

Непосредственно вблизи раскопа встречаются несколько вариантов растительности. К северу и северо-востоку от раскопа находится участок по-лынно-осочково-типчаковой степи. На востоке и юго-востоке находится заросший водоем (болото), отделенный от раскопа солонцеватым лугом. На западе и юго-западе наблюдается понижение рельефа, занятое послелесным лугом.

Археологический материал поселения датируется рубежом IV–III тыс. до н.э. (эпоха энеолита) и имеет много общего с материалами поселения эпохи энеолита Новоильинка III, расположенном на расстоянии 300 м от места исследования [Кирюшин, 2013].

Поселение Новоильинка VI – это стратифицированный памятник, культурный слой которого дошел до нашего времени в неразрушенном состоянии. В 2014 г. на поселении выявлены долговременные (зимние?) жилища. Это являет- ся большой редкостью, т.к. подавляющее большинство памятников неолита и энеолита Алтая представлено поселениями с разрушенным культурным слоем и археологические коллекции с них представлены сборами с поверхности, в результате чего произошло механическое смешение разновременных материалов [Там же]. Благодаря сохранности культурного слоя имеется возможность получения достаточно точных данных об экологической обстановке на момент формирования памятника и особенностях почвообразования.

Для решения вопросов палеоэкологии и хозяйственного предназначения памятника были отобраны образцы для следующих вариантов анализа: карпологический, химический, фитолитный и палинологический.

В настоящий момент получены результаты фи-толитного анализа одного почвенного профиля. Благодаря специфичности фитолитов злаков метод удобен для палеоботанических исследований в степной зоне [Гольева, 2001].

Исследуемый профиль имеет мощность 70 см. На глубине примерно 35 см фиксируются останки костей лошади. Эту глубину мы принимаем за древнюю поверхность.

При классификации фитолитов применялся морфологический подход, для интерпретации

Соотношение фитолитов и других микробиоморф на различной глубине почвенного профиля, %

В таблице представлены все описанные в почвенном профиле формы фитолитов и прочих микробиоморф в процентном соотношении.

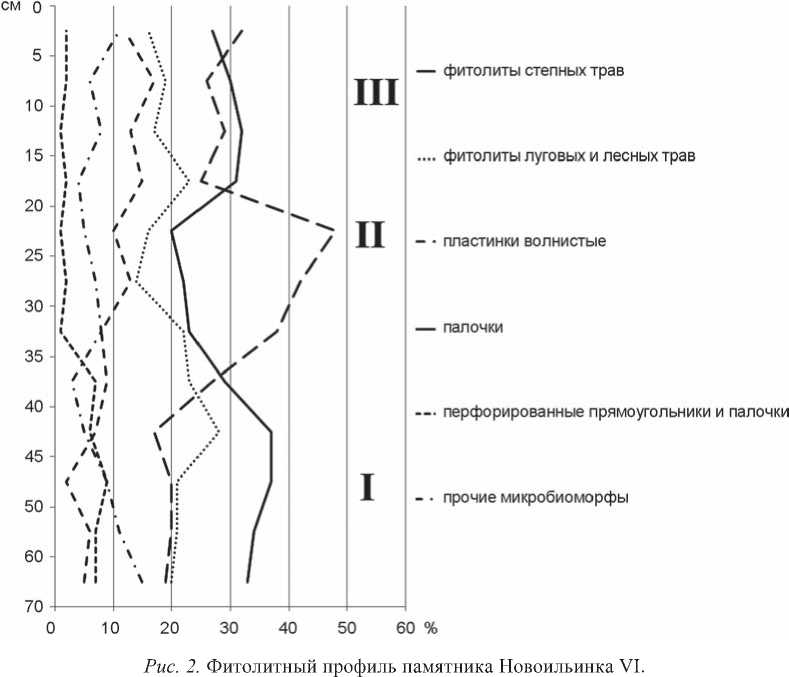

Для удобства представления результатов фитолиты были разбиты на несколько экологических групп: фитолиты степных трав, фитолиты луговых и лесных трав, волнистые пластинки (встречаются у sр. Koeleria и некоторых других степных и лугово-степных злаков). В связи с тем, что среди длинных частиц палочки с ровными краями превосходят прочие формы в несколько раз, мы их все объединяем в одну группу.

Двулопастные короткие частицы встречаются у мезофильных злаков подсемейства Panicoideae , которые на юге Западной Сибири являются культурными и «сбежавшими» из культуры в естественную среду сорными видами [Сперанская, Соломонова, Силантьева, 2013].

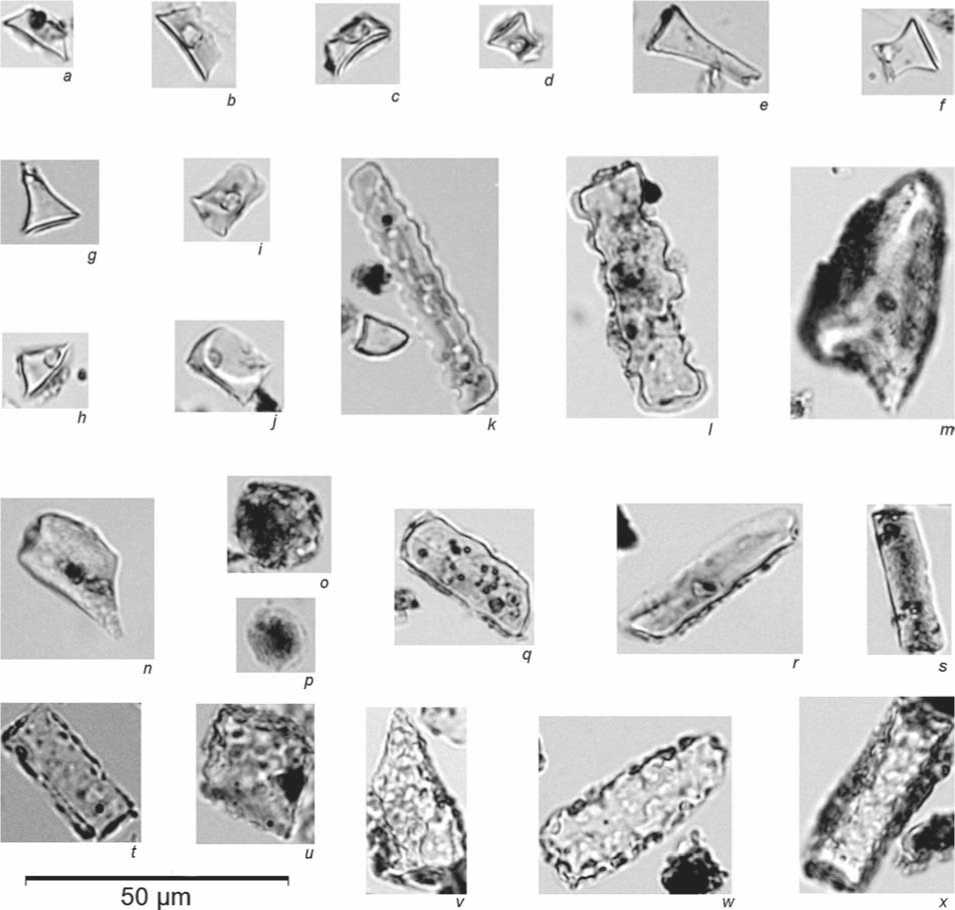

Седловидные (рис. 1, i, j ), короткие трапециевидные (рис. 1, a–c ), усеченные (рис. 1, d–f ) и неусеченные конусовидные (рис. 1, g, h ), усеченные округлые частицы встречаются в пределах юга Западной Сибири преимущественно у злаков степных фитоценозов [Гольева, 2001; Соломонова, Силантьева, Сперанская, 2013].

Трихомы (рис. 1, m, n ) и трапециевидные поли-лопастные частицы (рис. 1, k, l ) являются фитоли-

50 pm

Рис. 1 . Фитолиты почвенного профиля памятника Новоильинка VI.

а–с – трапециевидные короткие частицы; d–f – усеченные конусовидные частицы; g, h – неусеченные конусовидные частицы; i, j – седловидные короткие частицы; k, l – полилопастные трапециевидные частицы; m, n – трихомы; o, p – округлые глобулярные частицы; q, r – волнистые пластинки; s, t – длинные частицы (палочки); u–x – фитолиты игл хвойных.

тами лесных и луговых злаков ( Agrostis gigantea, Dactylis glomerata ) [Сперанская, Соломонова, Силантьева, 2013]. Округлые глобулярные частицы (рис. 1, o, p ), возможно, являются разновидностью трихом лугово-степных и степных злаков, однако в большом количестве трихомы встречаются у луговых и лугово-степных видов [Соломонова, 2014], поэтому мы их также выделяем в условную группу фитолитов луговых и лесных трав.

Трапециевидные волнистые частицы и волнистые пластинки (рис. 1, q, r ) более всего характерны для родов Koeleria и Agropyron [Динесман, Киселева, Князев, 1989].

А.А. Гольева отмечает, что фитолиты в форме пластинок характерны для сорной, лугово-степной и степной флор. Учитывая также их незначительную роль в почвенном профиле, мы относим пластинки (за исключением волнистых) на ряду с прямоугольниками с гладкими гранями к группе фитолитов без важного индификационного значения.

Длинные частицы в форме палочек (рис. 1, s, t ) могут образовываться в эпидермисе как злаков, так и других семейств растений. Увеличение их числа указывает на возросшую роль разнотравья в фитоценозе по отношению к злакам.

Перфорированные структуры (рис. 1, u–x ) являются индикаторами хвойных растений и поэтому выделяются в отдельную группу.

В фитолитном профиле (рис. 2) можно выделить три качественно различных участка.

I – участок почвенного профиля 35–70 см, расположен ниже уровня залегания костей и возможно, характеризует почвенный профиль на момент формирования памятника. Доминируют палочки (в основном ровные и гладкие). На глубине 45– 70 см количество фитолитов степных и луговолесных злаков примерно одинаково, на глубине 35–45 см фитолитные спектры носят более луговой характер. Незначительное количество перфо-риванных форм не позволяет судить о наличии лесных сообществ на территории в момент формирования этого слоя профиля. В настоящее время в непосредственной близости к археологическому объекту есть участки послелесных лугов, что является доказательством возможности развития здесь лесных сообществ в прошлом.

II – участок почвенного профиля 20–35 см, характеризуется резким возрастанием количества фитолитов степных злаков, снижением доли перфорированных частиц, резким снижением фитолитов в форме палочек и незначительным постепенным уменьшением доли луговых и лесных форм. Также возрастает роль волнистых пластинок, что может указывать на присутствие видов Koeleria или Agropyron . Большинство видов этих родов в местной флоре также являются степными. Резкое

остепнение территории первоначально могло быть связано с деятельностью человека, в т.ч. и в эпоху существования энеолитической культуры.

III – участок почвенного профиля на глубине 0– 20 см, характеризуется незначительным олуговени-ем. Снижается доля степных фитолитов и увеличивается доля палочек. Последнее, возможно, связано с увеличением доли разнотравья в фитоценозе.

Таким образом, природные условия для поселения Новоильинка VI в период его формирования аналогичны природным условиям памятника Новоильинка III. В обоих случаях рассматривается возможность присутствия лесных сообществ на территории в момент формирования археологических объектов, отмечается сведение леса и последующее остепнение сообществ [Кирюшин и др., 2013].

Список литературы Предварительные результаты фитолитного анализа поселения Новоильинка VI

- Гольева А. А. Фитолиты и их информационная роль в изучении природных и археологических объектов. -Сыктывкар: Элиста, 2001.

- Динесман Л.Г., Киселева Н.К., Князев А.В. История степных экосистем Монгольской Народной Республики. -М.: Наука, 1989. -215 с.

- Кирюшин К.Ю. Поселение Новоильинка VI -новый памятник энеолита Кулунды//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -С. 202-206.

- Кирюшин К.Ю., Силантьева М.М., Ситников С.М., Семибратов В.П., Соломонова М.Ю., Сперанская Н.Ю. Археоботанические и фитолитные исследования на поселении Новоильинка-3 (Северная Кулунда)//Вестн. Том. гос. ун-та. История. -Томск, 2013. -№ 4 -С. 10-14.

- Соломонова М.Ю. Отличительные особенности фитолитов (на примере трихом) мезофильных и ксерофильных злаков//Мат-лы Всерос. конф. молодых ученых «Экология: популяция, вид, среда». -Екатеринбург, 2014. -С. 137-145.

- Соломонова М.Ю., Силантьева М.М., Сперанская Н. Ю. Реконструкция растительного покрова мест археологических работ: Новоильинка-3 и Нижняя Каянча (Алтайский край), Тыткескень-2 (Республика Алтай)//Приволжск. науч. вестн. -Ижевск, 2013. -№ 10. -С. 10-16.

- Сперанская Н.Ю., Соломонова М.Ю., Силантьева М.М. Трихомы и лопастные фитолиты растений как возможные индикаторы мезофильных сообществ при реконструкции растительности//Приволжск. науч. вестн. -Ижевск, 2013. -№ 11. -С. 40-46.