Преконцептивное облучение матерей: риск фетоинфантильных потерь

Автор: Соснина Светлана Фаридовна, Окатенко Павел Викторович, Сокольников Михаил Эдуардович

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 3 (47), 2024 года.

Бесплатный доступ

Безопасность женского персонала, подвергающегося производственному облучению, остается актуальной проблемой радиационной эпидемиологии. Производственное объединение (ПО) «Маяк» - первое атомное предприятие России, четверть персонала которого составляли женщины. Фетоинфантильные потери (ФИП), включающие мертворождаемость и младенческую смертность, могут служить важным критерием оценки последствий преконцептивного (до зачатия) облучения матерей. Осуществлена оценка риска ФИП среди детей работниц ПО «Маяк», подвергшихся производственному преконцептивному внешнему гамма-облучению. Ретроспективный анализ проведен среди 15 307 детей 1949-1973 г.р., из которых у 4880 детей матери были работницами ПО «Маяк». ФИП проанализированы с учетом пола, периода рождения детей, нозологий, возраста родителей, категорий доз преконцептивного облучения. Применены методы непараметрической статистики, расчет относительного риска проведен с 95%-ным доверительным интервалом. ФИП в целом статистически не различались - 44,5 · 103 в основной группе, 38,7 · 103 в группе сравнения, χ2 = 2,79; p = 0,95. Среди потомков, у которых только мать была работницей ПО «Маяк», отмечено значимое превышение ФИП, мертворождаемости и младенческой смертности. Анализ динамики выделил период 1949-1953 гг., когда ФИП, мертворождаемость и младенческая смертность были выше среди потомков облученных матерей. Значимые различия по структуре ФИП получены для внутриутробной гибели плода, чаще отмеченной в основной группе - 3,48 против 1,34 на 103, χ2 = 7,54; p = 0,006. Риск ФИП среди матерей - работниц ПО «Маяк» в возрасте до 20 лет был значимо выше для девочек - 2,42 (1,25-4,67) и для обоих полов - 2,16 (1,37-3,4). ФИП относились к диапазону доз преконцептивного внешнего гамма-облучения матерей 0,16-3006 мГр. Отмечены категории доз преконцептивного облучения яичников, в которых риск мертворождений был существенно выше в основной группе. Выявленные особенности ФИП среди потомков работниц ПО «Маяк» важны для дальнейшего эпидемиологического мониторинга.

Фетоинфантильные потери, мертворождаемость, младенческая смертность, потомки облученных, радиация, преконцептивное облучение, доза на гонады, внешнее гамма-облучение, по «маяк»

Короткий адрес: https://sciup.org/142242536

IDR: 142242536 | УДК: 614.876: | DOI: 10.21668/health.risk/2024.3.09

Текст научной статьи Преконцептивное облучение матерей: риск фетоинфантильных потерь

Изучение неблагоприятных последствий для здоровья потомков работников, занятых в сфере воздействия техногенных источников ионизирующего излучения, представляет большой научный и практический интерес для целей регулирования гигиенического нормирования на радиационно-опасных объектах. Одной из дискуссионных тем является проблема радиационной безопасности женского персонала предприятий атомной энергетики, в частности для репродуктивного здоровья.

Результаты эпидемиологических исследований неблагоприятных исходов беременности у женщин, преконцептивно (до зачатия) контактировавших с источниками ионизирующих излучений, весьма противоречивы. Так, исследования среди пострадавших в результате атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки указали на повышенную частоту неблагоприятных исходов беременности в виде тяжелых врожденных аномалий и перинатальной смертности потомков, хотя статистически значимых оценок прямого действия радиации не получено [1]. Ретроспективный анализ в когорте потомков женщин, подвергшихся лучевой терапии рака в детском возрасте, показал существенное увеличение мертво-рождаемости и смерти в неонатальный период при облучении органов малого таза в накопленных дозах свыше 10 Гр [2]. Ю.Е. Шматова и соавт. [3], рассматривая материнское здоровье как фактор для

формирования здоровья ребенка, отмечают, что «воздействие вредных условий труда будущих матерей (ионизирующая радиация, труд на конвейере и т.д.) за год до рождения ребенка является фактором риска ухудшения его группы здоровья» в дальнейшем.

Вместе с тем M.P. Little et al. [4] не находят отчетливых трансгенерационных эффектов после радиационного воздействия на родителей в когортах детей ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы, потомков людей, контактирующих с радиацией на рабочих местах и подвергшихся медицинскому (диагностическому и терапевтическому) облучению. Окончательных выводов относительно последствий облучения матерей для здоровья потомков на сегодняшний день не получено, и вопросы безопасности радиационного воздействия на женский организм требуют дальнейшего изучения [5].

Показатели смертности являются одними из наиболее часто анализируемых при эпидемиологической оценке возможных эффектов радиационного воздействия [6]. Между тем анализ смертности младенцев занимает особое место вследствие исключительного демографического значения, являясь одним из наиболее важных показателей здоровья населения [7]. Фетоинфантильные потери (ФИП), включающие мертворождаемость и смертность в возрасте до года, относятся к тонкому социальному и культурному индикатору общества [8].

До недавних пор перинатальная и младенческая смертность оценивались медико-санитарной статистикой отдельно, что не давало возможности провести комплексную оценку смертности младенцев [9]. Интегрированный показатель ФИП расширяет возможности анализа, что позволяет рассматривать его в качестве ценного инструмента для оценки эффектов радиационного воздействия.

Производственное объединение (ПО) «Маяк» является первым в стране предприятием атомной энергетики и функционирует с 1948 г. Когорту работников ПО «Маяк» отличает высокий удельный вес женского персонала (25 %), подвергшегося длительному производственному облучению в репродуктивном возрасте, что не характерно для других когорт работников атомной отрасли в мире.

Цель исследования – оценка риска ФИП среди детей работниц ПО «Маяк», подвергшихся производственному преконцептивному радиационному воздействию.

Материалы и методы. Информационными ресурсами для исследования служили архивные документы Южно-Уральского института биофизики, содержащие сведения о штатном персонале ПО «Маяк» [10], населении закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) г. Озерск, расположенного рядом с предприятием [11], медико-социальные данные из амбулаторных карт [12], сведения о случаях смерти [13].

«Дозиметрическая система работников “Маяка” – 2013» была основным источником данных об индивидуальных дозах профессионального облучения персонала ПО «Маяк» [14]. Оценены накопленные поглощенные дозы внешнего гамма-облучения гонад.

Критерии формирования исследуемой группы потомков (основная группа): ребенок рожден в ЗАТО в 1949–1973 гг.; мать являлась работницей основных производств ПО «Маяк». Критерии формирования группы сравнения: ребенок рожден в ЗАТО в 1949–1973 гг.; родители не были переселены с радиоактивно загрязненных областей, не подвергались производственному облучению до зачатия ребенка (не входили в штат персонала ПО «Маяк», не были военными, строителями, привлекавшимися к работе на ядерном объекте, не были ликвидаторами последствий радиационных аварий). В результате основная группа включала 4880 человек: 2552 мальчика (52,3 %), 2328 девочек (47,7 %). Среди них у 2768 детей оба родителя являлись работниками ПО «Маяк», среди оставшихся 2112 детей – только мать. Группа сравнения состояла из 10 427 человек: 5301 мальчик (50,8 %); 5126 девочек (49,2 %).

Сопоставимость групп достигнута фактом рождения в ЗАТО, соразмерным соотношением полов, общим периодом рождения, что предполагает одинаковый уровень и качество медицинского обслуживания и единые климатогеографические условия проживания детей.

Оценка основных причин смерти проведена в соответствии с классами болезней «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем».

Фетоинфантильные потери оценивались как отношение числа детей, родившихся мертвыми и умерших в возрасте до года, на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми. Мертворождаемость оценивалась как отношение числа мертворождений на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми. В исследуемый период 1949–1973 гг. в СССР критериями мертворождения были: рождение после 28 недель беременности; плод не менее 35 см длиной и массой не менее 1000 г; отсутствие самостоятельного дыхания. В дальнейшем критерии мертворождения значительно изменились [15]. Младенческая смертность (от рождения до 12 месяцев) рассчитана как количество случаев смерти на первом году жизни на 1000 живорожденных детей.

Анализ ФИП проведен с учетом пола, пятилетних периодов рождения детей, пятилетних категорий возраста матерей и отцов на момент рождения детей, интервалов доз внешнего гамма-облучения яичников до зачатия.

Пакет программ Statistica Version 10 (StatSoft, USA) использован для статистической обработки данных. При сравнении показателей по частоте применены непараметрические методы статистики (точный критерий Фишера и критерий хи-квадрат Пирсона), различия в группах считались статистически значи- мыми при p < 0,05. Относительный риск (ОР) рассчитан с 95%-ным доверительным интервалом (ДИ).

Результаты и их обсуждение. Всего в основной группе за период 1949–1974 гг. зарегистрировано 217 случаев смерти, относящихся к ФИП: 132 случая (60,8 %) среди мальчиков, 85 (39,2 %) – среди девочек; в группе сравнения их число достигало 404: среди мальчиков – 224 случая (55,4 %), среди девочек – 180 (44,6 %). Анализ частоты ФИП в группах представлен в табл. 1.

В целом по группам статистически значимых различий частоты ФИП не найдено – 44,5 · 103 в основной группе, 38,7 · 103 в группе сравнения (χ2 = 2,79; p = 0,95). Среди потомков, у которых оба родителя были работниками ПО «Маяк», отмечена более низкая частота ФИП, чем в группе сравнения (30,7 против 38,7 (на 103) соответственно). В этом анализе значимые различия получены для девочек, частота ФИП среди которых была ниже в основной группе: 22,3 против 35,1 (на 103) (χ2 = 5,6; p = 0,02).

Между тем, сравнение частоты ФИП среди потомков, у которых только матери были работниками ПО «Маяк», выявило существенное превышение над контролем в целом по группе – 62,5 против 38,7 (на 103) (χ2 = 24,2; p < 0,00001), и при рассмотрении по полу: среди мальчиков – 68,1 и 42,3 (на 103) (χ2 = 13,94; p = 0,0002); среди девочек – 56,1 и 35,1 на 103 (χ2=9,8; p = 0,002).

Отдельный сравнительный анализ структурных компонентов ФИП в группах отметил следующие особенности. Так, мертворождаемость в основной группе была статистически значимо выше по сравнению с контролем для обоих полов (12,1 против 7,9 (на 103), χ2=6,5; p = 0,011) и для мальчиков (14,5 против 7,7 (на 103), χ2 = 8,02; p = 0,005). Более значимые различия получены при сравнении смертности потомков, у которых только мать подвергалась производственному облучению: для обоих по- лов (15,6 против 7,9 (на 103), χ2= 11,64; p = 0,0006) и для мальчиков (19,4 против 7,7 (на 103), χ2= 13,2; p = 0,0003).

Разнонаправленные результаты получены при оценке младенческой смертности. Так, если для всей основной группы не было найдено статистически значимых различий (χ2 = 0,29; p = 0,59), для потомков, чьи родители оба являлись работниками ПО «Маяк», – младенческая смертность была выше в группе сравнения (χ2 = 7,1; p = 0,008), то среди детей, у которых только мать подвергалась производственному облучению, частота младенческой смертности была существенно выше, чем в контрольной группе: для обоих полов – 47,6 против 31,1 (на 103) (χ2 = 14,4; p = 0,0002), среди мальчиков – 49,6 против 34,8 (на 103) (χ2 = 5,58; p = 0,018), среди девочек – 45,4 против 27,3 (на 103) (χ2 = 9,03; p = 0,003).

В итоге среди потомков, у которых только мать была работницей ПО «Маяк», анализ частоты смертности до года обозначил значимое превышение мертворождаемости, младенческой смертности и ФИП в целом.

Оценка относительного риска ФИП показала значимые статистические различия с группой сравнения для потомков, у которых только мать работала на ПО «Маяк»: риск был выше для мальчиков (1,61; 95 % ДИ: 1,25–2,07), девочек (1,6; 95 % ДИ: 1,2–2,14) и для обоих полов (1,61; 95 % ДИ: 1,33–1,95). Аналогичные результаты среди потомков, только матери которых подвергались производственному облучению, получены при анализе структурных компонентов ФИП, показавшем более высокие оценки риска мертворождений – для мальчиков (2,52; 95 % ДИ: 1,5–4,2) и для потомков обоих полов (1,99; 95 % ДИ: 1,33–2,97); и риска младенческой смертности – для мальчиков (1,43; 95 % ДИ: 1,1–1,9), девочек (1,66; 95 % ДИ: 1,2–2,3) и для потомков обоих полов (1,53; 95 % ДИ: 1,23–1,91).

Таблица 1

Частота фетоинфантильных потерь в группах

|

Пол потомков |

Основная группа |

Группа сравнения, n = 10427 |

||||||

|

Только мать облучалась, n = 2112 |

Оба родителя облучались, n = 2768 |

Всего потомков матерей, n = 4880 |

||||||

|

абс. |

на 103 |

абс. |

на 103 |

абс. |

на 103 |

абс. |

на 103 |

|

|

Мертворождаемость |

||||||||

|

Оба пола |

33/2112 |

15,62 |

26/2768 |

9,4 |

59/4880 |

12,12 |

82/10427 |

7,9 |

|

Мальчики |

22/1131 |

19,42 |

15/1421 |

10,6 |

37/2552 |

14,52 |

41/5301 |

7,7 |

|

Девочки |

11/981 |

11,2 |

11/1347 |

8,2 |

22/2328 |

9,4 |

41/5126 |

8,0 |

|

Младенческая смертность 1 |

||||||||

|

Оба пола |

99/2079 |

47,62 |

59/2742 |

21,52 |

158/4821 |

32,8 |

322/10345 |

31,1 |

|

Мальчики |

55/1109 |

49,62 |

40/1406 |

28,4 |

95/2515 |

37,8 |

183/5260 |

34,8 |

|

Девочки |

44/970 |

45,42 |

19/1336 |

14,22 |

63/2306 |

27,3 |

139/5085 |

27,3 |

|

Фетоин |

антильные потери |

|||||||

|

Оба пола |

132/2112 |

62,52 |

85/2768 |

30,7 |

217/4880 |

44,5 |

404/10427 |

38,7 |

|

Мальчики |

77/1131 |

68,12 |

55/1421 |

38,7 |

132/2552 |

51,7 |

224/5301 |

42,3 |

|

Девочки |

55/981 |

56,12 |

30/1347 |

22,32 |

85/2328 |

36,5 |

180/5126 |

35,1 |

Примечание: 1 – расчет к числу живорожденных; 2 – статистически значимые различия.

-

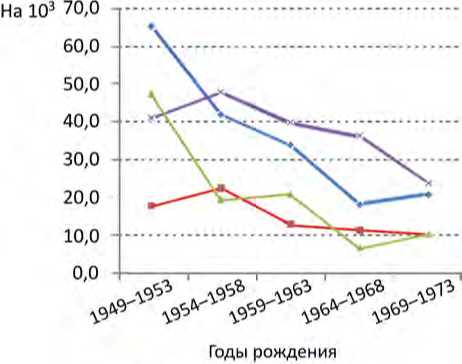

-*- Вся ОснГ Только мать

-

-•- Оба родителя —"— ГрС

Рис. 1. Динамика ФИП по периодам рождения детей: ОснГ – основная группа, ГрС – группа сравнения

Динамика ФИП по пятилетним периодам рождения детей представлена на рис. 1.

Частота ФИП в обеих группах была наиболее высокой в первые годы наблюдаемого периода с достаточно резким снижением к 1969–1973 гг., особенно характерным для основной группы – с 64,4 до 20,5 (на 103). В группе сравнения отмечена более пологая кривая со спадом смертности с 47,2 до 23,5 (на 103). Уровень ФИП среди потомков, у которых оба родителя были работниками ПО «Маяк», колебался в диапазоне от 22,1 до 10,3 (на 103) с пиком в 1954–1958 гг. В то же время среди потомков, у которых только мать была работницей ПО «Маяк», частота ФИП в динамике отличалась параллельностью с показателями всей основной группы и находилась в диапазоне от 46,8 до 6,7 (на 103).

Оценка относительного риска ФИП в зависимости от периода рождения детей (табл. 2) показала значимые статистические различия в 1949–1953 гг., когда смертность была выше в основной группе не только по показателям ФИП в целом (1,59; 95 % ДИ: 1,25–2,03), но и по структурным компонентам: мер-творождаемости (3,94; 95 % ДИ: 2,08–7,45) и младенческой смертности (1,36; 95 % ДИ: 1,04–1,78).

Детальный анализ периода 1949–1953 гг. отметил более высокий риск ФИП и их составляющих среди потомков, у которых только мать была работницей ПО «Маяк», по сравнению с контрольными данными: ФИП (1,91; 95 % ДИ: 1,46–2,51), мертво-рождаемость (3,06; 95 % ДИ: 1,41–6,65), младенческая смертность (1,81; 95 % ДИ: 1,35–2,42). Следует подчеркнуть, что 1949–1953 гг. относились к эпохе становления ПО «Маяк» и характеризовались высокими дозовыми нагрузками персонала в рамках существующих на тот момент нормативов, несовершенством средств индивидуальной защиты и крайне интенсивными сроками выполнения государственного заказа.

Структура ФИП в группах различалась мало (рис. 2). Ведущими причинами смерти являлись «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» (16,2 · 103 в основной группе, 15,3 · 103 в группе сравнения, χ2 = 0,15; p = 0,69), инфекционные заболевания (11,9 и 10,2 (на 103) соответственно, χ2 = 0,93; p = 0,34) и «Болезни органов дыхания» (6,4 · 103 в основной группе, 6,6 · 103 в группе сравнения, χ2 = 0,04; p = 0,85). Значимых статистических различий при сравнении данных классов не получено.

В классе «Беременность, роды и послеродовой период» применительно к ФИП регистрировалась внутриутробная гибель плода, значимо чаще встречающаяся в основной группе – 3,48 против

Таблица 2

Фетоинфантильные потери с учетом периода рождения

|

Период |

Вид смертности |

Основная группа |

Группа сравнения |

ОР |

95 % ДИ |

Уровень значимости p |

||

|

абс. |

на 103 |

абс. |

на 103 |

|||||

|

1949–1953 |

Мертворождаемость |

25/1645 |

15,2* |

15/3884 |

3,9 |

3,94 |

2,08–7,45 |

< 0,0001 |

|

Младенческая |

81/1620 |

50,0* |

142/3869 |

36,7 |

1,36 |

1,04–1,78 |

0,023 |

|

|

ФИП |

106/1645 |

64,4* |

157/3884 |

40,4 |

1,59 |

1,25–2,03 |

0,0001 |

|

|

1954–1958 |

Мертворождаемость |

22/1718 |

12,8 |

29/2500 |

11,6 |

1,1 |

0,64–1,92 |

0,73 |

|

Младенческая |

49/1696 |

28,9 |

89/2471 |

36,0 |

0,8 |

0,57–1,13 |

0,21 |

|

|

ФИП |

71/1718 |

41,3 |

118/2500 |

47,2 |

0,87 |

0,66–1,17 |

0,3 |

|

|

1959–1963 |

Мертворождаемость |

12/779 |

15,4 |

13/1429 |

9,1 |

1,69 |

0,77–3,69 |

0,18 |

|

Младенческая |

14/767 |

18,3 |

43/1416 |

30,4 |

0,6 |

0,33–1,09 |

0,095 |

|

|

ФИП |

26/779 |

33,4 |

56/1429 |

39,2 |

0,85 |

0,54–1,35 |

0,49 |

|

|

1964–1968 |

Мертворождаемость |

–/446 |

– |

14/953 |

14,7 |

– |

– |

- |

|

Младенческая |

8/446 |

17,9 |

20/939 |

21,3 |

0,84 |

0,37–1,9 |

0,68 |

|

|

ФИП |

8/446 |

17,9 |

34/953 |

35,7 |

0,5 |

0,24–1,1 |

0,08 |

|

|

1969–1973 |

Мертворождаемость |

–/292 |

– |

11/1661 |

6,6 |

– |

– |

- |

|

Младенческая |

6/292 |

20,5 |

28/1650 |

17,0 |

1,21 |

0,51–2,9 |

0,67 |

|

|

ФИП |

6/292 |

20,5 |

39/1661 |

23,5 |

0,87 |

0,37–2,05 |

0,76 |

|

Примечание: * – статистически значимые различия.

Инфекции i

Злокачественные новоообразования 11

Болезни крови и кроветворных органов '

Эндокринопатии I ’

Болезни нервной системы

Болезни системы кровообращения 11

Болезни орг. дыхания ■ Болезни орг. пищеварения IЬ

Болезни кожи и подкожной клетчатки Осложнения беременности и родов Врожденные аномалии (пороки развития) Отдельные состояния перинатального периода Симптомы, признаки и неопределенные состояния Травмы и отравления

-

■ Группа сравнения

-

■ Основная группа

Ю,

0 20,

О 30,

0 40,

0 %

Рис. 2. Структура фетоинфантильных потерь в группах

1,34 (на 103) в группе сравнения (χ2 = 7,54; p = 0,006). Данный результат соответствует проведенному ранее исследованию [16], которое отметило доминирование отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, и внутриутробной гибели плода в структуре мертворождаемости среди потомков матерей-работниц ПО «Маяк».

Частота врожденных пороков развития в группе сравнения как причин смерти до года была статистически незначимо выше, чем в основной группе – 2,5 против 1,23 (на 103) (χ2 = 2,55; p = 0,11). Чаще всего в обеих группах наблюдались пороки развития системы кровообращения, в основном сердечных камер и соединений, отмечались единичные случаи врожденной гидроцефалии и множественных аномалий развития.

В основной группе наблюдался случай смерти от лейкоза неуточненного клеточного типа у 3-месячного мальчика, чьи родители были работниками радиохимического производства ПО «Маяк»: полученная доза внешнего гамма-облучения яичников до зачатия составила 5,08 мГр, семенников – 385,8 мГр. Ранее выполненный анализ в когорте потомков работников ПО «Маяк» указал на «отсутствие статистической связи между фактором родительского преконцептивного облучения и онкогематологиче-ской патологией у потомков» [17]. В группе сравнения злокачественных новообразований как причин ФИП не зарегистрировано.

Остальные классы заболеваний как основные причины смерти в структуре ФИП наблюдались в группах в единичных наблюдениях без достоверных различий.

Оценка ФИП в зависимости от возраста матерей и отцов при рождении детей представлена в табл. 3.

Возраст матерей 21–25 лет был самым репрезентативным в обеих группах: 37,4 % (1827 детей) основной группы и 39,9 % (4167) группы сравнения; возраст отцов – 26–30 лет: 39,3 % (1917) и 35,3 % (3675) соответственно. Наиболее высокая частота ФИП в основной группе была характерна для девочек от юных матерей – 85,0 · 103; в группе сравнения – для девочек от матерей 36 лет и старше – 59,9 · 103.

Относительно отцовского возраста самая высокая частота ФИП наблюдалась в основной группе среди юных отцов – 69,8 · 103, в группе сравнения – среди отцов 31–35 лет (46,9 · 103). Значимые статистические различия найдены только для юных матерей основной группы, риск ФИП среди которых более чем в два раза превышал параметры группы сравнения: для девочек – 2,42 (1,25–4,67) и для обоих полов – 2,16 (1,37–3,4). Следует указать, что все случаи ФИП среди живорожденных девочек в этой категории материнского возраста наблюдались в семьях, где только матери были работницами ПО «Маяк». Статистически значимых различий в других категориях возраста матерей и категориях возраста отцов не обнаружено.

Характеристика преконцептивного облучения родителей основной группы на производстве представлена в табл. 4.

Отмечено, что случаи ФИП относились к диапазону накопленных доз преконцептивного облучения матерей 0–3006,3 мГр, отцов – 0–3987,5 мГр, в то время как диапазон значений преконцептивных доз во всей основной группе был гораздо шире: на яичники – 0–4075,6 мГр, на семенники – 0–5440,9 мГр. Чаще всего ФИП сопровождались более низкими средними дозовыми нагрузками, чем во всей основной группе, однако рассмотрение структурных компонентов ФИП показало разноплановые результаты. Если случаи младенческой смертности, как правило, наблюдались при меньших средних значениях доз, чем во всей основной группе, то случаи мертворождений соответствовали более высоким средним значениям преконцептивных доз облучения яичников и семенников.

Распределение потомков в зависимости от категорий производственных дозовых нагрузок на работниц (табл. 5) указало, что 26 % всей группы (1270 детей) относились к категории 100,1–500 мГр; почти четверть (24,5 % – 1194 ребенка) – к категории «нулевых доз», когда матери были работницами ПО «Маяк», но преконцептивных доз производственного облучения у них до рождения ребенка не зарегистрировано; среди 8,6 % (419 детей) матери

Таблица 3

Риск ФИП в зависимости от родительского возраста при рождении детей

|

Возраст родителей, лет |

Пол потомков |

Основная группа, n = 4880 |

Группа сравнения, n = 10427 |

ОР |

95 % ДИ |

||||

|

абс. |

количество детей в группе 1 |

на 1000 |

абс. |

количество детей в группе 1 |

на 1000 |

||||

|

Возраст матерей |

|||||||||

|

20 и младше |

Мальчики |

11 |

166 |

66,3 |

30 |

750 |

40,0 |

1,66 |

0,85–3,24 |

|

Девочки |

13 |

153 |

85,03 |

23 |

655 |

35,1 |

2,42 |

1,25–4,67 |

|

|

Всего |

24 |

319 |

75,23 |

53 |

1405 |

37,7 |

1,99 |

1,25–3,18 |

|

|

21–25 |

Мальчики |

45 |

947 |

47,5 |

92 |

2093 |

44,0 |

1,08 |

0,76–1,53 |

|

Девочки |

30 |

880 |

34,1 |

70 |

2074 |

33,8 |

1,01 |

0,66–1,54 |

|

|

Всего |

75 |

1827 |

41,1 |

162 |

4167 |

38,9 |

1,06 |

0,81–1,38 |

|

|

26–30 |

Мальчики |

48 |

941 |

51,0 |

56 |

1495 |

37,5 |

1,36 |

0,93–1,98 |

|

Девочки |

25 |

859 |

29,1 |

49 |

1510 |

32,5 |

0,89 |

0,56–1,44 |

|

|

Всего |

73 |

1800 |

40,6 |

105 |

3005 |

34,9 |

1,16 |

0,87–1,56 |

|

|

31–35 |

Мальчики |

20 |

387 |

51,7 |

35 |

649 |

53,9 |

0,96 |

0,56–1,64 |

|

Девочки |

10 |

330 |

30,3 |

21 |

603 |

34,8 |

0,87 |

0,42–1,83 |

|

|

Всего |

30 |

717 |

41,8 |

56 |

1252 |

44,7 |

0,94 |

0,61–1,44 |

|

|

От 36 и старше |

Мальчики |

8 |

111 |

72,1 |

11 |

314 |

35,0 |

2,1 |

0,85–4,98 |

|

Девочки |

7 |

106 |

66,0 |

17 |

284 |

59,9 |

1,1 |

0,47–2,59 |

|

|

Всего |

15 |

217 |

69,1 |

26 |

598 |

43,5 |

1,59 |

0,86–2,94 |

|

|

Возраст отцов 2 |

|||||||||

|

20 и младше |

Мальчики |

3 |

43 |

69,8 |

5 |

142 |

35,2 |

1,98 |

0,49–7,96 |

|

Девочки |

1 |

48 |

20,8 |

5 |

131 |

38,2 |

0,55 |

0,06–4,5 |

|

|

Всего |

4 |

91 |

44,0 |

10 |

273 |

36,6 |

1,2 |

0,39–3,73 |

|

|

21–25 |

Мальчики |

29 |

773 |

37,5 |

77 |

1776 |

43,4 |

0,86 |

0,57–1,31 |

|

Девочки |

26 |

729 |

35,7 |

57 |

1683 |

33,9 |

1,05 |

0,67–1,66 |

|

|

Всего |

55 |

1502 |

36,6 |

134 |

3459 |

38,7 |

0,95 |

0,69–1,3 |

|

|

26–30 |

Мальчики |

47 |

1017 |

46,2 |

73 |

1802 |

40,5 |

1,14 |

0,79–1,63 |

|

Девочки |

22 |

900 |

24,4 |

60 |

1873 |

32,0 |

0,76 |

0,47–1,24 |

|

|

Всего |

69 |

1917 |

36,0 |

133 |

3675 |

36,2 |

0,99 |

0,75–1,32 |

|

|

31–35 |

Мальчики |

15 |

424 |

35,4 |

44 |

938 |

46,9 |

0,75 |

0,42–1,34 |

|

Девочки |

9 |

380 |

23,7 |

40 |

869 |

46,0 |

0,52 |

0,25–1,05 |

|

|

Всего |

24 |

804 |

29,9 |

84 |

1807 |

46,5 |

0,64 |

0,41–1,003 |

|

|

От 36 и старше |

Мальчики |

2 |

126 |

15,9 |

25 |

641 |

39,0 |

0,41 |

0,097–1,7 |

|

Девочки |

4 |

143 |

28,0 |

18 |

557 |

32,3 |

0,87 |

0,29–2,52 |

|

|

Всего |

6 |

269 |

22,3 |

43 |

1198 |

35,9 |

0,62 |

0,27–1,45 |

|

Примечание: 1 – число детей в группе от родителей данного возраста; 2 – неизвестный отцовский возраст (в основной группе – для 297 потомков, в группе сравнения – для 15 потомков); 3 – статистически значимые различия.

Таблица 4

Параметры преконцептивного внешнего гамма-облучения гонад, мГр

|

Параметр |

Число потомков |

Средние дозы ± сред. квадратич. отклонение |

Медианы и интеркварт. размах [25–75 процентиль] |

Дозовый размах |

|

Радиационное воздействие на яичники |

||||

|

Фетоинфантильные потери |

217 |

307,2 ± 522,4 |

58,2 [0–306,3] |

0–3006,3 |

|

Мертворождаемость |

59 |

390,1 ± 630,9 |

98,8 [5,7–466,1] |

0–3006,3 |

|

Младенческая смертность |

158 |

276,2 ± 474,1 |

55,3 [0–303,8] |

0–1930,4 |

|

Вся основная группа |

4880 |

288,0 ± 473,2 |

74,5 [0,51–368,2] |

0–4075,6 |

|

Радиационное воздействие на семенники |

||||

|

Фетоинфантильные потери |

85 |

530,2 ± 769,7 |

206,4 [3,67–799,7] |

0–3987,5 |

|

Мертворождаемость |

26 |

672,8 ± 789,4 |

292,8 [24,4–1052,2] |

0–2993,2 |

|

Младенческая смертность |

59 |

467,3 ± 759,1 |

171,1 [0–494,4] |

0–3987,5 |

|

Вся основная группа |

2768 |

545,2 ± 760,9 |

221,7 [30,8–756,3] |

0–5440,9 |

Таблица 5

Риск ФИП с учетом категорий доз преконцептивного облучения матерей

|

Интервалы доз, мГр |

Пол потомков |

Основная группа, n = 4880 |

Группа сравнения, n = 10427 |

ОР |

95 % ДИ |

||||

|

абс. |

количество детей в группе 1 |

на 103 |

абс. |

количество детей в группе 1 |

на 103 |

||||

|

Радиационное воздействие на яичники |

|||||||||

|

= 0 |

Мальчики |

28 |

597 |

46,9 |

224 |

5301 |

42,3 |

1,11 |

0,76–1,63 |

|

Девочки |

27 |

597 |

45,2 |

180 |

5126 |

35,1 |

1,29 |

0,87–1,91 |

|

|

Всего |

55 |

1194 |

46,1 |

404 |

10427 |

38,7 |

1,19 |

0,9–1,57 |

|

|

От 0,1 до 20,0 |

Мальчики |

16 |

309 |

51,8 |

224 |

5301 |

42,3 |

1,23 |

0,75–2,0 |

|

Девочки |

10 |

283 |

35,3 |

180 |

5126 |

35,1 |

1,01 |

0,54–1,88 |

|

|

Всего |

26 |

592 |

43,9 |

404 |

10427 |

38,7 |

1,13 |

0,77–1,67 |

|

|

От 20,1 до 50,0 |

Мальчики |

14 |

235 |

59,6 |

224 |

5301 |

42,3 |

1,41 |

0,84–2,38 |

|

Девочки |

5 |

184 |

27,2 |

180 |

5126 |

35,1 |

0,77 |

0,32–1,86 |

|

|

Всего |

19 |

419 |

45,3 |

404 |

10427 |

38,7 |

1,17 |

0,75–1,84 |

|

|

От 50,1 до 100,0 |

Мальчики |

17 |

258 |

65,9 |

224 |

5301 |

42,3 |

1,56 |

0,97–2,51 |

|

Девочки |

5 |

198 |

25,3 |

180 |

5126 |

35,1 |

0,72 |

0,3–1,73 |

|

|

Всего |

22 |

456 |

48,2 |

404 |

10427 |

38,7 |

1,25 |

0,82–1,9 |

|

|

От 100,1 до 500,0 |

Мальчики |

34 |

663 |

51,3 |

224 |

5301 |

42,3 |

1,21 |

0,85–1,73 |

|

Девочки |

20 |

607 |

32,9 |

180 |

5126 |

35,1 |

0,94 |

0,59–1,48 |

|

|

Всего |

54 |

1270 |

42,5 |

404 |

10427 |

38,7 |

1,1 |

0,83–1,45 |

|

|

От 500,1 до 1000,0 |

Мальчики |

8 |

266 |

30,1 |

224 |

5301 |

42,3 |

0,71 |

0,35–1,42 |

|

Девочки |

9 |

264 |

34,1 |

180 |

5126 |

35,1 |

0,97 |

0,5–1,87 |

|

|

Всего |

17 |

530 |

32,1 |

404 |

10427 |

38,7 |

0,83 |

0,51–1,33 |

|

|

От 1000,1 и выше |

Мальчики |

15 |

224 |

67,0 |

224 |

5301 |

42,3 |

1,58 |

0,96–2,63 |

|

Девочки |

9 |

195 |

46,2 |

180 |

5126 |

35,1 |

1,31 |

0,68–2,53 |

|

|

Всего |

24 |

419 |

57,3 |

404 |

10427 |

38,7 |

1,48 |

0,99–2,2 |

|

Примечание: 1 – число детей в группе от матерей с данным интервалом доз внешнего гамма-облучения.

этим важно отметить, что в наблюдаемые группы включены резиденты ЗАТО г. Озерск, что предполагает отсутствие различий относительно акушерско-гинекологической и педиатрической помощи, потому что «медицинское обслуживание населения ЗАТО, наряду с работниками градообразующего предприятия, осуществлялось ФМБА России в виде медико-санитарных частей и клинических больниц» [23], что подразумевает единые стандарты оказания помощи и оснащенность служб здравоохранения.

Перспективные направления последующего анализа ФИП включают оценку избыточного относительного риска ФИП в наблюдаемой когорте потомков с точки зрения темпов накопления доз производственного облучения родителей; оценку вклада медицинского облучения родителей в риск ФИП [24]; проведение стандартизованного анализа ФИП в сравнении с показателями по региону и России; факторный анализ с учетом палитры нерадиационных факторов.

Выводы. Анализ фетоинфантильных потерь проведен среди 15 307 детей 1949–1973 г.р., рожденных в ЗАТО г. Озерск, из которых у 4880 детей матери были работницами ПО «Маяк». Установлено, что:

1) ФИП в целом в группах статистически не различались, но среди потомков, у которых только мать была работницей ПО «Маяк», наблюдалось значимое превышение ФИП, мертворождаемости и младенческой смертности;

-

2) при анализе динамики смертности отмечен временной период рождения детей 1949–1953 гг., в котором ФИП, мертворождаемость и младенческая смертность были выше среди потомков облученных матерей по сравнению с контролем;

-

3) значимые различия в структуре ФИП получены для внутриутробной гибели плода, чаще отмеченной в основной группе – 3,48 против 1,34 (на 103) (χ2=7,54; p = 0,006);

-

4) риск ФИП среди работниц ПО «Маяк» в возрасте до 20 лет был значимо выше для девочек – 2,42 (1,25–4,67) и для обоих полов – 2,16 (1,37–3,4).

Также обозначены категории доз преконцеп-тивного облучения яичников, в которых риск мертворождений был существенно выше в основной группе.

Отмеченные особенности ФИП среди потомков матерей, работавших с источниками ионизирующих излучений, важны для дальнейшего изучения эффектов радиационного воздействия в прекон-цептивный период на родителей и могут быть использованы при последующем эпидемиологическом мониторинге.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Преконцептивное облучение матерей: риск фетоинфантильных потерь

- Congenital Malformations and Perinatal Deaths Among the Children of Atomic Bomb Survivors: A Reappraisal / M. Yamada, K. Furukawa, Y. Tatsukawa, K. Marumo, S. Funamoto, R. Sakata, K. Ozasa, H.M. Cullings [et al.] // Am. J. Epidemiol. - 2021. - Vol. 190, № 11. - P. 2323-2333. DOI: 10.1093/aje/kwab099

- Stillbirth and neonatal death in relation to radiation exposure before conception: a retrospective cohort study / L.B. Si-gnorello, J.J. Mulvihill, D.M. Green, H.M. Munro, M. Stovall, R.T. Weathers, A.C. Mertens, J.A. Whitton [et al.] // Lancet. -2010. - Vol. 376, № 9741. - P. 624-630. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60752-0

- Шматова Ю.Е., Разварина И.Н., Гордиевская А.Н. Факторы риска здоровью ребенка со стороны матери до и во время беременности (итоги многолетнего когортного мониторинга в Вологодской области) // Анализ риска здоровью. -2022. - № 3. - С. 143-159. DOI: 10.21668/health.risk/2022.3.14

- Evidence relevant to untargeted and transgenerational effects in the offspring of irradiated parents / M.P. Little, D.T. Goodhead, B.A. Bridges, S.D. Bouffler // Mutat. Res. - 2013. - Vol. 753, № 1. - P. 50-67. DOI: 10.1016/j.mrrev.2013.04.001

- The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICR publication 103 // Ann. ICRP. - 2007. - Vol. 37, № 2-4. - P. 1-332. DOI: 10.1016/j.icrp.2007.10.003

- Jordan B. Hiroshima / Nagasaki survivors and their offspring: results of longterm epidemiological studies // Med. Sci. (Paris). - 2018. - Vol. 34, № 2. - P. 171-178. DOI: 10.1051/medsci/20183402016

- Иванов Д.О., Шевцова К.Г. Анализ отдельных статистических показателей Северо-Западного федерального округа в аспекте младенческой смертности и мертворождения // Педиатр. - 2018. - Т. 9, № 2. - С. 5-15. DOI: 10.17816/PED925-15

- Кацова Г.Б., Сергеев И.Н., Каменева В.А. Пути совершенствования оказания медицинской помощи новорожденным // Восточно-европейский научный журнал. - 2019. - № 4-1 (44) . - С. 23-24.

- Терлецкая Р.Н. Фетоинфантильные потери - от мифов к реальности // Российский педиатрический журнал. -2022. - Т. 25, № 4. - С. 236-241. DOI: 10.46563/1560-9561-2022-25-4-236-241

- Lung Cancer in the Mayak Workers Cohort: Risk Estimation and Uncertainty Analysis / D.O. Stram, M. Sokolnikov, B.A. Napier, V.V. Vostrotin, A. Efimov, D.L. Preston // Radiat. Res. - 2021. - Vol. 195, № 4. - P. 334-346. DOI: 10.1667/RADE-20-00094.1

- Characteristics of the Registry of people who lived near Mayak PA as children / N.A. Koshurnikova, N.R. Kabirova, M.G. Bolotnikova, N.P. Petrushkina, N.S. Shil'nikova, M.T. Sokol'nikov, E. Vasilenko, I. Kuznetsova [et al.] // Medical Radiology and Radiation Safety. - 2003. - Vol. 48, № 2. - P. 27-34.

- Регистр здоровья детского населения г. Озерска: результаты разработки, принципы ведения, возможности и перспективы / С.Ф. Соснина, Н.Р. Кабирова, П.В. Окатенко, С.А. Рогачёва, Ю.В. Царёва, Е.А. Груздева, М.Э. Сокольников // Медицина экстремальных ситуаций. - 2017. - Т. 61, № 3. - С. 95-103.

- Царева Ю.В., Окатенко П.В. Структура смертности населения г. Озерска за период 1948-2013 гг. // Вопросы радиационной безопасности. - 2023. - № 1 (109) . - С. 60-66.

- Napier B.A. The Mayak Worker Dosimetry System (MWDS-2013): an introduction to the documentation // Radiat. Plot. Dosimetry. - 2017. - Vol. 176, № 1-2. - P. 6-9. DOI: 10.1093/rpd/ncx020

- Стародубов В.И., Суханова Л.П. Новые критерии рождения: медико-демографические результаты и организационные проблемы службы родовспоможения // Менеджер здравоохранения. - 2013. - № 12. - С. 21-29.

- Показатели мертворождаемости и младенческой смертности в когорте жителей города Озерска / С.Ф. Соснина, П.В. Окатенко, Е.П. Фомин, Н.А. Кошурникова // Вопросы радиационной безопасности. - 2014. - № 2 (74) . - С. 68-76.

- Гемобластозы у потомков работников радиационно-опасных производств / С.Ф. Соснина, Н.Р. Кабирова, М.Э. Сокольников, П.В. Окатенко // Анализ риска здоровью. - 2016. - № 4. - С. 23-30. DOI: 10.21668/health.risk/2016.4.03

- Fetal death and congenital malformation in babies born to nuclear industry employees: report from the nuclear industry family study/ P. Doyle, N. Maconochie, E. Roman, G. Davies, P.G. Smith, V. Beral // Lancet. - 2000. - Vol. 356, № 9238. -P. 1293-1299. DOI: 10.1016/S0140-6736(00)02812-9

- Gao W., Liang J.-X., Yan Q. Exposure to radiation therapy is associated with female reproductive health among childhood cancer survivors: a meta-analysis study // J. Assist. Reprod. Genet. - 2015. - Vol. 32, № 8. - P. 1179-1186. DOI: 10.1007/s10815-015-0490-6

- Lowe S.A. Ionizing radiation for maternal medical indications // Prenat. Diagn. - 2020. - Vol. 40, № 9. - P. 1150-1155. DOI: 10.1002/pd.5592

- Балева Л.С., Сипягина А.Е. Предикторы риска формирования радиационно-индуцированных стохастических заболеваний в поколениях детей из семей облученных родителей - актуальная проблема современности // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2019. - Т. 64, № 1. - С. 7-14. DOI: 10.21508/1027-4065-2019-64-1-7-14

- Исакова П.В. Анализ распространенности, структуры и факторов риска младенческой смертности в Российской Федерации // Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2017. - № 5-6. - С. 43-54.

- Олесова В.Н., Олесов Е.Е., Олесов А.Е. Стоматологическая заболеваемость работников опасных производств (клинико-эпидемиологические и организационно-экономические аспекты). - М.: ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 2021. - 288 с.

- Осипов М.В., Фомин Е.П., Сокольников М.Э. Оценка влияния диагностического облучения с использованием Радиационно-эпидемиологического регистра населения г. Озёрска, обследованного при помощи компьютерной томографии // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2020. - Т. 65, № 4. - С. 65-73. DOI: 10.12737/10246177-2020-65-4-65-73