Преобразование пустотного пространства карбонатных пород-коллекторов Башкирского яруса в результате воздействия соляно-кислотных растворов

Автор: Постникова О.В., Магадова Л.А., Мухин М.М., Абрамов А.Н., Небесская А.П.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Коллекторы нефти и газа

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

Интенсификация добычи нефти путем проведения кислотной обработки в настоящее время является одним из наиболее распространенных и эффективных методов, а среди всех кислот для проведения кислотной обработки наиболее часто применяется соляная кислота. Учитывая большую распространенность кислотных обработок с применением соляной кислоты, а также большие объемы растворов закачиваемых в скважины кислотных составов (обычно несколько десятков кубических метров на скважину), актуальным становится вопрос возможности образования хлорорганических соединений непосредственно в пласте в результате взаимодействия хлористого водорода с нефтью. В данной статье описана возможность образования хлорорганических соединений в нефти после соляно-кислотной обработки. Для этого был изучен процесс взаимодействия растворов соляной кислоты концентрацией 0-24 % с нефтью при температуре 80 °C, после чего было определено содержание органически связанного хлора методом рентгенофлуоресцентого анализа. Показано, что по окончанию исследования было зафиксировано увеличение количества органически связанного хлора в нефтяной фазе по сравнению с «холостым» экспериментом с дистиллированной водой. Так же с помощью растрового электронного микроскопа было исследовано влияние соляной кислоты на структурные особенности и минеральный состав карбонатных отложений, ведущее к изменению фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов

Соляно-кислотная обработка, хлорорганические соединения, нефть, карбонатные породы-коллекторы, фильтрационно-емкостные свойства, высокотехнологичное оборудование, электронная микроскопия, пустотное пространство

Короткий адрес: https://sciup.org/14131518

IDR: 14131518 | УДК: 552.54:665.622.43:543.427.4 | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-5-81-91

Текст научной статьи Преобразование пустотного пространства карбонатных пород-коллекторов Башкирского яруса в результате воздействия соляно-кислотных растворов

Разработка залежей, приуроченных к карбонатным природным резервуарам Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, сопряжена с рядом проблем, обусловленных ухудшением фильтрационно-емкостных свойств призабойной зоны пласта из-за проникновения частиц и растворов, используемых в процессе эксплуатации. Часто это приводит к снижению продуктивности скважин, уменьшению зоны дренирования и потере части извлекаемых запасов в застойных участках пласта [1, 2].

Для улучшения гидродинамической связи пласта со скважиной, восстановления проницаемости призабойной зоны пласта и снижения скин-фактора применяются различные методы интенсификации добычи нефти. Для этой цели наиболее массовое распространение получила обработка скважин различными кислотными композициями. Сущность данного метода заключается в способности кислот растворять горную породу и многие кольматанты. Такой вид обработок позволяет искусственно улучшить проницаемость призабойной зоны путем увеличения числа и размера дренажных каналов. Выбор типа и концентрации кислоты для обработки обусловлен такими факторами, как тип коллектора, его проницаемость и пластовая температура [3].

Процесс кислотной обработки матрицы пласта обусловлен, с одной стороны, минеральным составом и строением поверхности горной породы, а с другой — типом кислоты и ее концентрацией в интенсифицирующем составе. Также на процесс взаимодействия оказывают влияние выбор растворителя, минеральные и органические добавки кислотной композиции, условия процесса растворения и наличие или отсутствие модификаторов и регуляторов раствора [4].

Среди всех кислот для проведения кислотной обработки карбонатных пород-коллекторов наиболее часто применяется соляная кислота. Как правило, используют растворы соляной кислоты с содержанием от 3 до 24 %, при этом высокие концентрации HCl нежелательны вследствие возрастающего риска образования осадков и эмульсий при контакте с пластовыми флюидами [5, 6].

Несмотря на обширный опыт применения кислотных обработок, в настоящее время не решены в полном объеме проблемы, связанные с изменением компонентного состава УВ, получаемых из скважины, а также с ухудшением фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов [1, 4].

Возможные причины образования хлороргани-ческих соединений в нефти после соляно-кислотной обработки

Исследовалась нефть Карасевского месторождения [7] (пласт D3br). Использовали растворы соляной кислоты концентрацией 6, 12 и 24 %, а в качестве нулевого эксперимента (0 %) применяли дистиллированную воду. Взаимодействие нефти с раствором соляной кислоты проводили по аналогии с «бутылочным тестом» — нефть предварительно фильтровали через сито с размером ячеек 100 меш, затем смешивали в объемном отношении 1 : 1 с раствором кислоты и выдерживали в закрытых стеклянных бутылках при температуре 80 °C на водяной бане. Продолжительность эксперимента составляла 4 ч, причем каждые 30 мин бутылки со смесью извлекались из бани для повторного перемешивания. После завершения эксперимента полученную смесь вновь фильтровали через сито для оценки осадкообразования. Полученную нефтекислотную эмульсию промывали три раза раствором щелочи и дистиллированной водой (по ГОСТу 52247-2021 [8]), затем разделяли на центрифуге с добавлением деэмульгатора. Выделенная на центрифуге верхняя (нефтяная) фаза дополнительно промывалась водой с добавлением деэмульгатора и разделялась на делительной воронке. В полученной после всех итераций чистой нефтяной фазе определяли остаточное содержание хлора.

Не фильтрующийся на сите осадок количественно отбирали и растворяли в смеси керосина марки КО-25 и толуола, после чего добавляли деэмульгатор и три раза промывали на делительной воронке с дистиллированной водой. Для определения содержания остаточного хлора отбирали верхнюю часть УВ-фазы.

Определение содержания остаточного (органически связанного) хлора проводили методом рентгенофлуоресцентного анализа на спектрометре Thermo Scientific ARL Perform’X с дисперсией по длине волны, на котором измерялась интенсивность линии хлора Kα и две линии фона.

В таблице представлены результаты определения содержания остаточного хлора в нефтяной фазе. В образцах 1-3 осадок на сите после проливания смеси раствора кислоты и нефти отсутствовал. Лишь для образца 4 было определено остаточное содержание хлора в растворе осадка.

Относительное количество осадка на сите после взаимодействия нефти с раствором 24 %-й HCl составило 7,91 % массы исходной нефти. Содержание осадка в смеси керосина и толуола оценивается

КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА

Таблица. Содержание остаточного хлора в нефтяной фазе Table. Residual chlorine content in oil phase

Прирост количества органически связанного хлора в нефтяной фазе по отношению к эксперименту с дистиллированной водой составил: 21,56 г/т для 6 %-го раствора HCl, 24,58 г/т для 12 %-го раствора HCl и 21,26 г/т для 24 %-го раствора HCl. Из этого следует, что количество органически связанного хлора в нефтяной фазе практически не зависит от концентрации соляной кислоты в диапазоне 6–24 %. Можно предположить, что данный факт обусловлен ограниченным количеством реакционноспособных компонентов нефти с одновременным избытком хлористого водорода даже при относительно низкой концентрации HCl.

Образующийся осадок в эксперименте с 24 %-м раствором HCl содержит значительно большее количество органически связанного хлора (328 г/т) по сравнению с абсолютным количеством органически связанного хлора в нефтяной фазе (42,8 г/т). Это позволяет предположить, что наибольший вклад в увеличение количества органически связанного хлора при соляно-кислотной обработке вносят тяжелые компоненты нефти (смолы и асфальтены).

Возможные причины изменений фильтрационно-емкостных свойств карбонатных пород-коллекторов после кислотной обработки

Для определения характера влияния растворов HCl на фильтрационно-емкостные свойства и структуру пустотного пространства карбонатных пород-коллекторов была отобрана коллекция образцов из продуктивного пласта А4 башкирского яруса (C2b) Нефедовского месторождения1. Карбонатные породы пласта башкирского яруса [9] представлены комплексом литотипов, в состав которого входят органогенные известняки с различной структурой пустотного пространства: криноид-но-фораминиферовый грейнстоун, пеллетовый известняк с микритом (пакстоун), водорослевый ба- ундстоун с комковатым наполнением, криноидный пакстоун, фораминиферовый грейнстоун. Наиболее типичными породами-коллекторами являются криноидно-фораминиферовый грейнстоун и водорослевый баундстоун с комковатым наполнением.

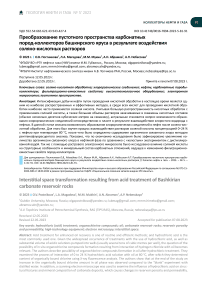

Криноидно-фораминиферовый грейнстоун (рис. 1) на 62-65 % состоит из форменных элементов, представленных остатками раковин форами-нифер, гастропод, криноидей и т. д. Форменные элементы часто насыщены ОВ и сцементированы яснокристаллическим спаритовым кальцитовым цементом. Содержание цемента составляет от 15 до 18 %. Пустотное пространство представлено пустотами выщелачивания, приуроченными к цементу. Размер пустот от 0,3 до 1 мм. В пустотном пространстве отмечаются отдельные крупные кристаллы вторичных доломитов. Существенную роль в структуре пород играют УВ-пленки, которые преимущественно взаимодействуют со спаритовым кальцитовым цементом при наличии связанного пустотного пространства.

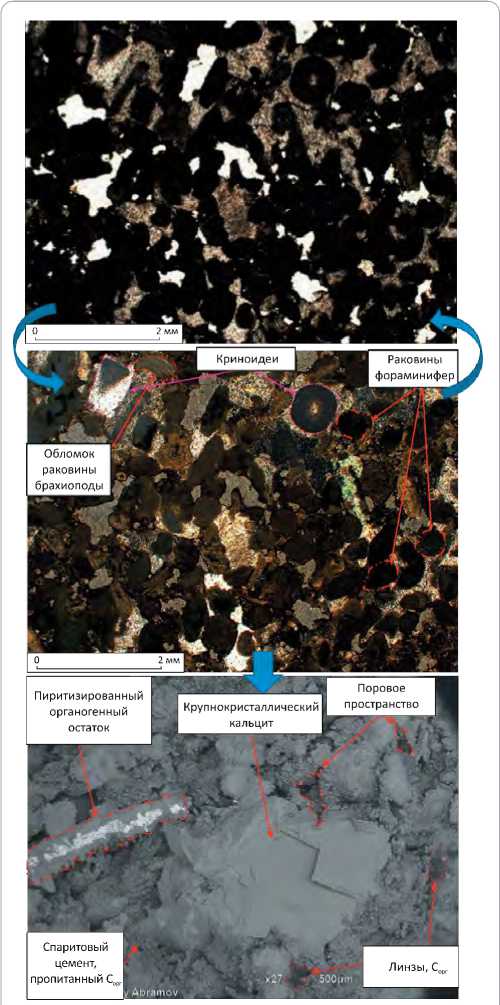

Водорослевый баундстоун с комковатым заполнителем (рис. 2). Каркас породы представлен водорослевыми образованиями, а внутрикаркасное пространство заполнено комками и сгустками био-хемогенной природы. Наряду с ними встречаются фораминиферы, членики криноидей, брахиоподы в количестве 25-28 %. Данная порода характеризуется незначительным содержанием ОВ, неравномерно распределенного в объеме цемента. Пустотное пространство, залеченное спаритовым цементом, практически отсутствует. Пленки УВ в этой породе играют незначительную роль.

Для изучения результатов соляно-кислотного воздействия на матрицу и пустотное пространство породы в качестве кислотной композиции применялись растворы соляной кислоты концентрацией 12 % с добавлением поверхностно-активного вещества и без него. В качестве поверхностно-активного вещества был выбран нефтенол-К, так как данное вещество гидрофобизирует поверхность пласта, облегчает проникновение кислоты в поровое пространство, снижает скорость коррозии и межфазное натяжение, а также позволяет не допустить образования асфальтосмолопарафиновых отложений и эмульсий. Данный тест осуществляли на водяной бане при пластовой температуре 30 °С и атмосферном давлении, продолжительность эксперимента составляла 1 ч. Тест проводился в бутылочках из

OIL AND GAS RESERVOIRS

Рис. 1. Панорамный снимок криноидно-фораминиферового грейнстоуна в режиме обратнорассеянных электронов

Рис. 2. Панорамный снимок водорослевого баундстоуна в режиме вторичных электронов

Fig. 1. Panoramic image of crinoid-foraminiferal grainstone, the backward-scattering electron mode

Fig. 2. Panoramic image of algal boundstone, the secondary electron mode

термостойкого стекла, для нейтрализации кислоты использовали 3 %-й раствор щелочи NaOH и дистиллированную воду.

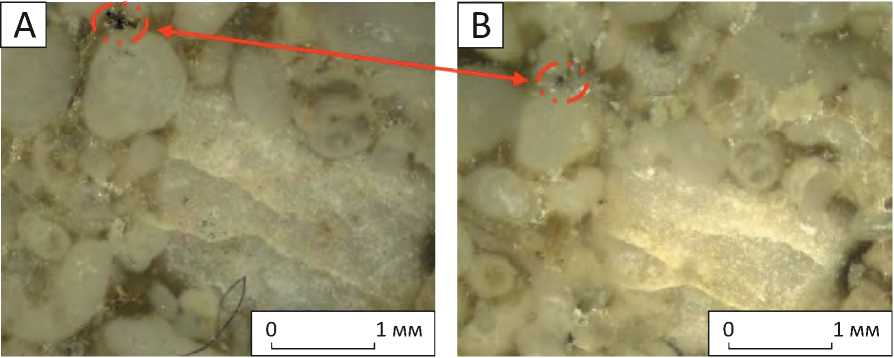

Анализ структуры криноидно-фораминиферо-вого грейнстоуна, подвергшегося кислотной обработке с применением стереоскопа, показал, что в краевой части образца образовался минеральный агрегат более светлой окраски, чем исходная порода (рис. 3).

В водорослевом баундстоуне с комковатым заполнителем отмечаются лишь незначительные изменения, проявляющиеся в сглаживании первичных контуров структурных элементов породы (см. рис. 3).

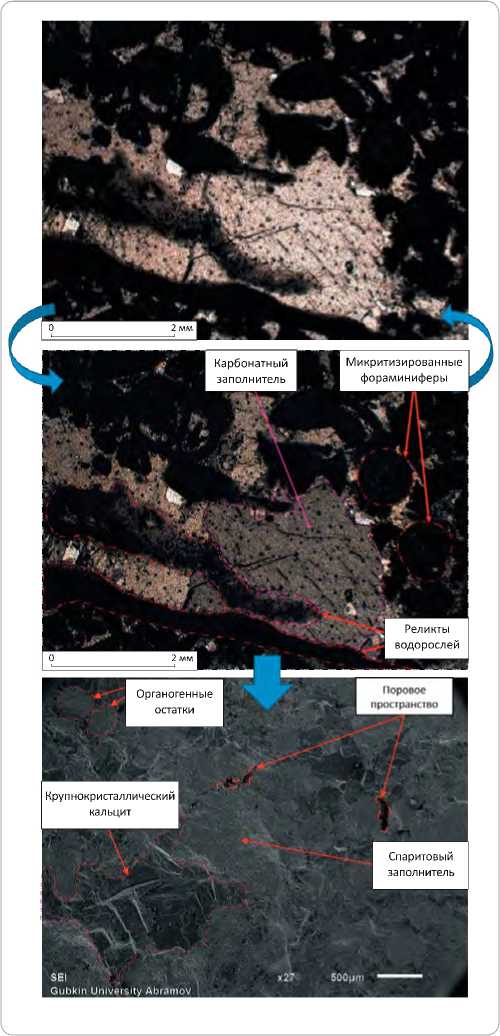

Исследования пород с помощью электронного микроскопа показали, что значительную роль в структуре криноидно-фораминиферового грейн-стоуна играют УВ-пленки.

Сравнительный анализ образцов, содержащих значительное количество углеродных пленок, и образцов, в которых их количество незначительно, показал, что характер растворяющего воздействия

КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 3. Макрорезультат обработки пород кислотой

Fig. 3. Macro-result of acid treatment of rocks

До кислотной обработки

После кислотной обработки

5 мм

Водорослевый баундстоун

Водорослевый баундстоун

5 мм

Криноидно-фораминиферовый грейстоун

0 2 мм

0 2 мм

Криноидно-фораминиферовый грейстоун

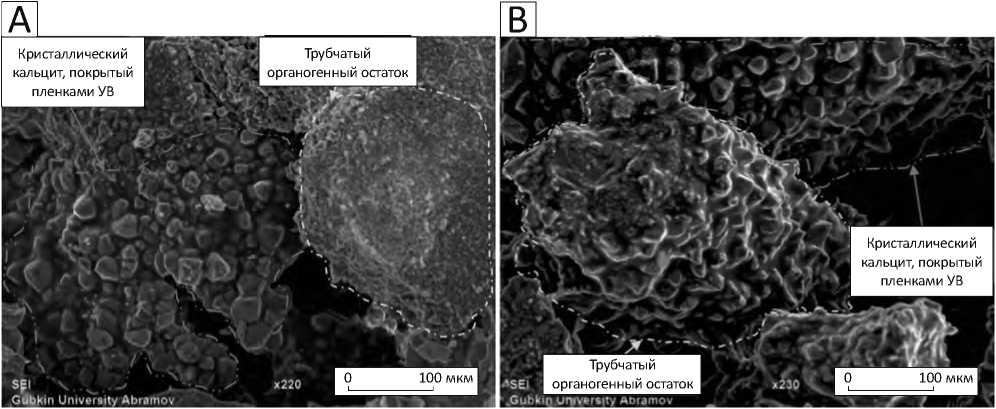

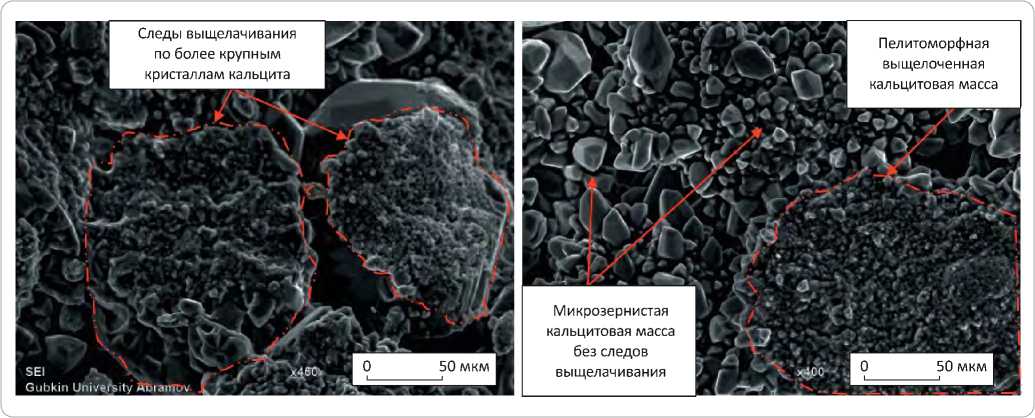

кислоты на эти породы резко отличен. В породах, содержащих большое количество УВ-пленок, растворение менее интенсивно (рис. 4), чем в породах, где эти пленки отсутствуют (рис. 5). То есть, несмотря на более пористую структуру грейнстоу-нов, баундстоуны больше подвержены процессам выщелачивания. Моделирование процессов взаимодействия карбонатных коллекторов с кислотным раствором показало, что при их контакте происходит отрыв УВ-пленки от матрицы породы и ее подъем на поверхность реагирующего раствора с помощью глобул углекислого газа, образующихся в результате реакции кислоты с кальцитом. В то же время УВ-пленки замедляют воздействие кислоты на кристаллическую структуру образца, проявляя ингибирующие свойства. В случае, когда УВ-пленки обволакивают внутреннюю часть пустотного пространства, кислота оказывает минимальное воздействие на кристаллы внутри пор, продвигаясь по пути наименьшего сопротивления. При кислотном воздействии наблюдается некоторое уменьшение площади пленок, за счет чего происходит увеличение смачиваемости фрагментов породы, очищенных от пленок. В отдельных случаях отмечается некоторое перераспределение УВ в пустотном про- странстве пород и формирование новообразованных небольших по площади скоплений (рис. 6).

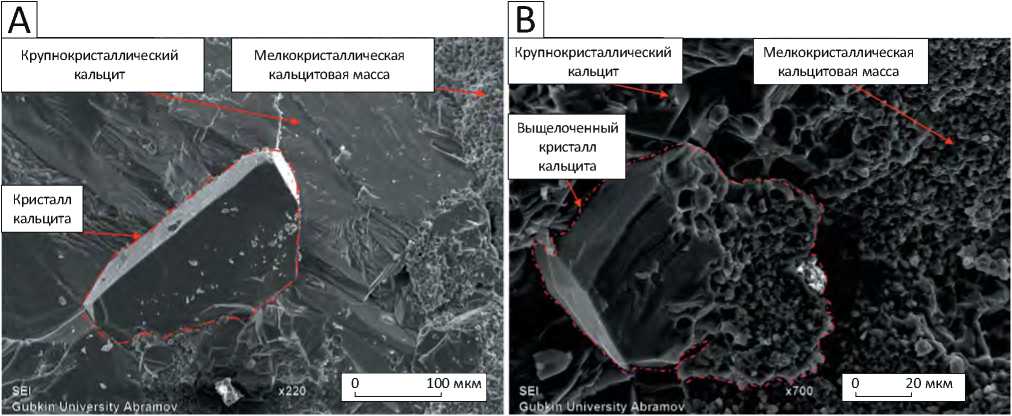

Было отмечено, что крупные кристаллы в меньшей степени испытывали воздействие кислоты. Мелкокристаллическая масса в значительно большей степени подвергалась выщелачиванию. Частично это связано с тем, что пленки УВ покрывают в основном крупные кристаллы ввиду большей площади, а также более гладкой поверхности кристаллов. В случае, когда УВ-пленки обволакивают внутреннюю часть пустотного пространства, кислота оказывает минимальное воздействие на кристаллы внутри пор, продвигаясь по пути наименьшего сопротивления. Мелкокристаллическую массу, ввиду ее шероховатости, нефтяные пленки покрывают намного реже. Максимальному растворяющему воздействию кислоты подвергаются фрагменты породы с минимальным нефтесодер-жанием, отсутствием УВ-пленок, а также при отсутствии в кислотном составе поверхностно-активного вещества (рис. 7).

Добавление в кислотный состав поверхностно-активного вещества в качестве замедлителя позволяет кислоте проникать вглубь порового пространства. Воздействие происходит более глубоко,

OIL AND GAS RESERVOIRS

Рис. 4. Мелко- и тонкокристаллический кальцит, покрытый пленками ОВ, практически не растворимый под воздействием кислоты

Fig. 4. Finely- and fine-crystalline calcite coated with OM films is practically insoluble under the influence of acid

A — до, B — после

A — before, B — after

Рис. 5. Характер воздействия кислоты на мелкокристаллический кальцит

Fig. 5. Acid impact on finely-crystalline calcite

A — до, B — после

A — before, B — after

что, в свою очередь, положительно влияет на коллекторские свойства. В случае применения кислотного состава без добавления поверхностно-активного вещества процесс растворения породы происходит больше по поверхности, не проникая вглубь образца.

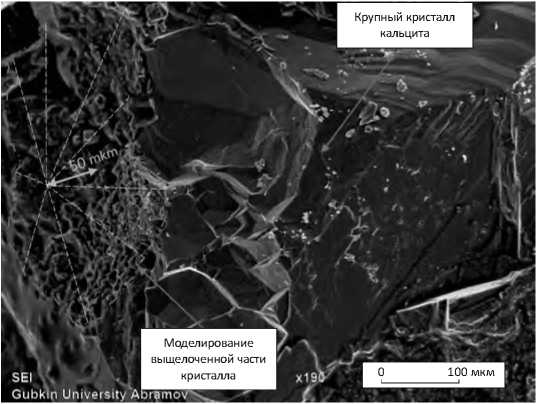

С определенной долей условности можно оценить скорость растворения крупных кристаллов кальцита. Кислотное воздействие проводилось в течение 1 ч. За это время растворилось примерно 50–60 мкм от вершины кристалла (рис. 8). Соответственно, примерная скорость растворения составляет 50 мкм/ч.

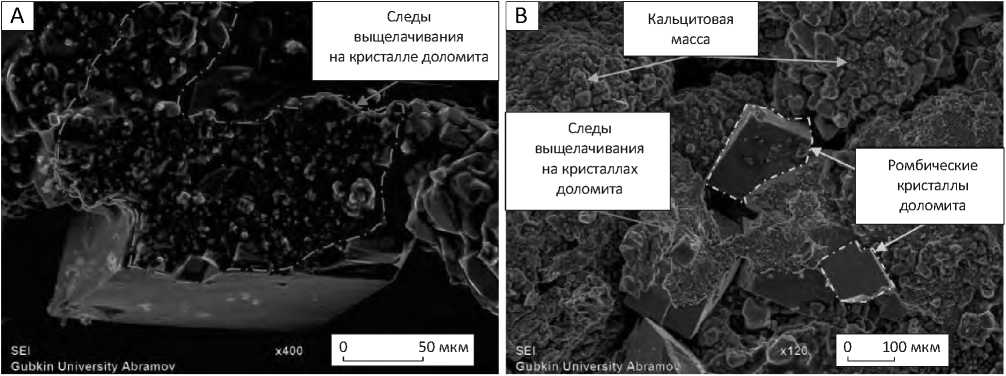

Отмечается отсутствие следов растворения доломитовых кристаллов в процессе взаимодействия с кислотным составом (рис. 9). Все следы выщелачивания были зафиксированы до кислотного воздействия.

КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 6. Перераспределение скоплений ОВ

Fig. 6. Rearrangement of OM accumulations

A — до, B — после

A — before, B — after

Рис. 7. Мелко- и тонкозернистая кристаллическая масса со следами выщелачивания

Fig. 7. Finely- and fine-grained mass of crystals with evidence of leaching

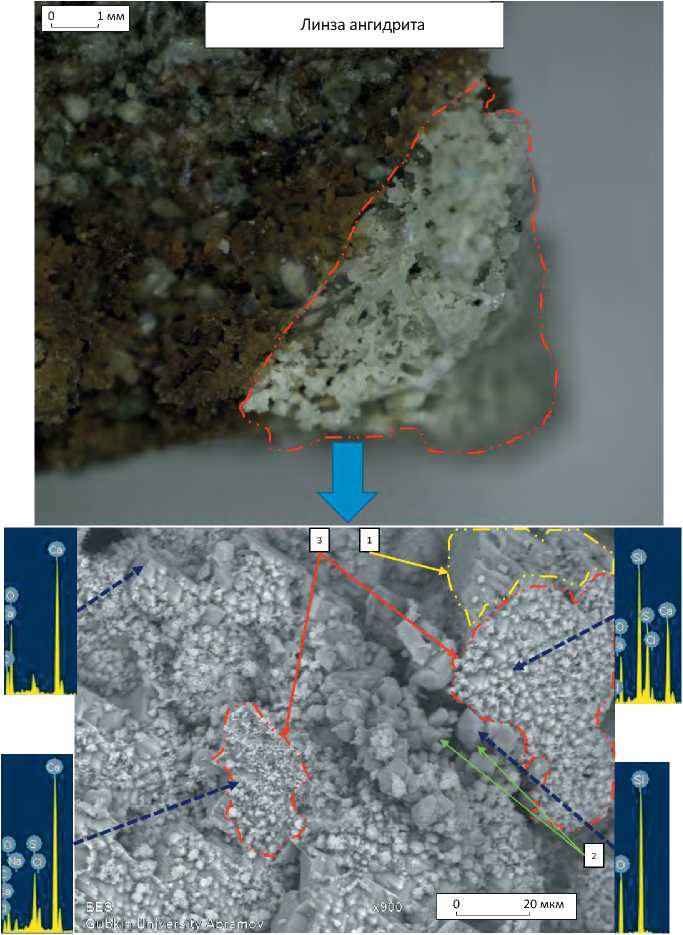

При детальном изучении были выявлены резкие структурные изменения в краевой части образца (рис. 10). Это изменение проявилось в результате растворения кальцитовой составляющей при ее взаимодействии с поверхностно-активным веществом, тем самым обнажив достаточно пористое крупное включение ангидрита с идиоморфными кварцевыми кристаллами. В пустотном пространстве ангидритовой линзы были выявлены минералы со следами техногенного происхождения. Они возникли в процессе воздействия после того, как концентрация соляной кислоты в растворе уменьшается, рН раствора увеличивается. За счет этого интенсивность воздействия кислоты уменьшается с продвижением вглубь образцов, что, в свою очередь, провоцирует вторичную минерализацию вслед- ствие повышения концентрации ионов кальция, магния и хлорид-ионов в растворе. Допускается также растворение углекислого газа и образование карбонат- и гидрокарбонат-ионов. Перенасыщение раствора ионами и наличие большого количества центров кристаллизации благоприятствует новообразованию минералов, несмотря на относительно короткое время эксперимента.

Анализ ангидритовой линзы показал, что она сложена кристаллами ангидрита, формирующими своеобразный каркас (1), в котором отмечаются идиоморфные кристаллы кварца (2), агрегаты ангидрита и новообразованные агрегаты кальцита с техногенным хлором (в ряде спектров присутствует натрий) (3) (см. рис. 10).

OIL AND GAS RESERVOIRS

Рис. 8. Моделирование выщелоченной части крупнокристаллического кальцита

Fig. 8. Modelling of leached part of coarse-crystalline calcite

Моделирование выщелоченной части кристалла

100 мкм

Крупный кристалл кальцита

Рис. 9. Следы выщелачивания по кристаллам доломита, оставшиеся неизменными до и после соляно-кислотной обработки

Fig. 9. Evidence of dolomite crystal leaching remains the same before and after acid treatment

A — до, B — после

A — before, B — after

Заключение

-

1. В результате взаимодействия растворов соляной кислоты с нефтью при температуре 80 °C происходит увеличение количества органически связанного хлора в нефтяной фазе по сравнению с «холостым» экспериментом, для которого использовалась дистиллированная вода.

-

2. Количество органически связанного хлора в нефтяной фазе незначительно зависит от концентрации соляной кислоты в диапазоне 6–24 %. Можно предположить, что это связано с ограниченным количеством реакционноспособных компонентов нефти и избытком хлористого водорода.

-

3. Наибольший вклад в увеличение количества органически связанного хлора при соляно-кислотной обработке вносят тяжелые компоненты нефти (смолы и асфальтены).

-

4. Углеводородные пленки в пустотном пространстве и матрице породы снижают интенсивность влияния кислотных растворов. В процессе воздействия кислотных растворов происходит частичное растворение пленок и повышение смачиваемости породы.

-

5. Крупные кристаллы в меньшей степени подвержены растворяющему воздействию кислотных растворов.

КОЛЛЕКТОРЫ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 10.

Fig. 10.

-

6. В результате обработки породы кислотным составом с поверхностно-активным веществом произошло частичное растворение кальцита, благодаря чему было выявлено достаточно пористое крупное включение ангидрита с идиоморфными кристаллами кварца.

Изучение микроструктуры новообразованного структурного элемента породы с применением электронного микроскопа и энергодисперсионного спектрометра

Studies of microstructure of the newly formed rock structural element using electronic microscope and energy dispersive spectrometer

При воздействии на породу соляно-кислотными растворами, содержащими поверхностно-активные вещества, происходят процессы нового минералообразования в пустотном пространстве с формированием кристаллов кальцита. Следовательно, воздействие кислоты на породу в определенных частях будет улучшать фильтрационно-емкостные свойства, а в других будет происходить закупоривание поровых каналов новообразованиями.

Список литературы Преобразование пустотного пространства карбонатных пород-коллекторов Башкирского яруса в результате воздействия соляно-кислотных растворов

- Peterson J.A., Clarke J.W. Petroleum geology and resources of the Volga-Ural Province, U.S.S.R. // Geological Survey circular; 885. - Denver, 1983. - С. 1-27.

- Peterson J.A., Clarke J.W. Geology of the Volga-Ural Petroleum Province and detailed description of the Romashkino and Arlan oil fields // Open-File Report 83-711. - Denver, 1983. - С. 175. DOI: 10.3133/ofr83711

- Глущенко В.Н., Силин М.А. Нефтепромысловая химия: Кислотная обработка скважин: учебное пособие: в 5 т. Т. 4. - М.: Интерконтакт Наука, 2010. - С. 703. EDN: QMYTAN

- Кислотные обработки пластов и методики испытания кислотных составов: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. М.А. Силина, Л.А. Магадова, В.А. Цыганкова, М.М. Мухина, Л.Ф. Давлетшина. - М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2011. - 120 с. EDN: QMZFLZ

- Келланд М.А. Промысловая химия в нефтегазовой отрасли / Под ред. Л.А. Магадовой. - СПб.: ЦОП "Профессия", 2015. - С. 608.

- Татьянина О.С., Абдрахманова Л.М., Судыкин С.Н., Жилина Е.В. Оценка влияния соляной кислоты на процесс образования хлорорганических соединений в нефти // Сб. науч. тр. ТатНИПИнефть. - Набережные Челны: ТатНИПИнефть, 2017. - С. 363-369. EDN: XQLMHJ

- Куплевич И.Л., Давыдов А.В., Русскина Н.С. и др. Оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа Карасевского месторождения, № 01193 НР / Закрытое акционерное общество "Самар-Нафа". - М., 2011.

- ГОСТ Р 52247-2021. Нефть. Методы определения хлорорганических соединений [Электронный ресурс] - М.: Российский институт стандартизации, 2023. - 40 с. - Режим доступа: https://internet-law.ru/gosts/gost/76179/?ysclid=lm4o2dy0pb701050780 (дата обращения 11.04.2023).

- Киркинская В.Н., Смехов Е.М. Карбонатные породы-коллекторы нефти и газа. - Л.: Недра, 1981. - 255 с.