Преступник и жертва как элементы преступления: криминологический анализ

Автор: Горшенков А.Г., Горшенков Г.Г., Горшенков Г.Н.

Журнал: Виктимология @victimologiy

Рубрика: Криминологическая виктимология

Статья в выпуске: 2 т.11, 2024 года.

Бесплатный доступ

Анализируется давняя идея изучения отношений, которые складываются, развиваются или возникают ситуативно между преступником и жертвой, обуславливая их взаимодействие, энергия которого в системе детерминации преступления играет доминирующую роль. Рассматриваются основные подходы и методы исследования данной проблемы как ведущие элементы исследовательской технологии, в числе которых применены системно-синергетический подход и криминолого-аналитический анализ. Реализуется решение основной задачи исследования, которая заключается в оптимизации криминологического мышления, методологического осмысления предмета исследования путем аналитического анализа и использования его возможностей детализированного рассмотрения основных субъектных качественных элементов, интегрированных в систему криминогенно-виктимогенной детерминации преступления. Высказывается мнение о криминологическом изучении невиктимного поведения в целях использования полученных эмпирических знаний в разработке конкретизированных мер многосторонней виктимологической профилактики.

Криминально-криминогенный феномен, системно-синергетический подход, нелинейное мышление, самодетерминация преступления, виктимность, криминальное двуединство, взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/14131106

IDR: 14131106 | УДК: 343.988 | DOI: 10.47475/2411-0590-2024-11-2-199-209

Текст научной статьи Преступник и жертва как элементы преступления: криминологический анализ

©

Из названия должно быть понятно, что объектом нашего исследования мы определили преступление как криминологический феномен , т. е. в нем мы рассматриваем причинность, а не противоправность.

Разумеется, мы ориентируемся на преступление, в котором имеется очевидная виктимологическая выраженность , т. е. преступление с индивидуальной жертвой.

Известно, что в криминологическом плане выделяют в частности феномены: а) преступление, б) преступник, в) жертва. Это традиционный подход, и он построен преимущественно на анализе, или на дифференцированном рассмотрении названных элементов.

Но мы рассматриваем их вместе, как один криминально-криминогенный феномен преступления (термин заимствован у проф. С. М. Иншакова [5]). Что под ним подразумеваем? Совокупность взаимодействующих элементов (преступника и жертвы), энергии которых интегрируются в одно криминологическое целое— источник криминальной угрозы. В массе же своей такие криминалосодержащие элементы сливаются в преступность, т. е. оказываются сфокусированными в криминальную угрозу национальной безопасности. И эта угроза приобретает системный характер, т. е. целостность преступности, ее структурность и внутренняя устойчивость и относительная автономность как социально-юридического явления. Такой познавательный процесс носит индуктивный характер: с помощью метода индукции мы из частных посылок делаем общий вывод.

Методология исследования

Разумеется, мы пользуемся и дедуктивным методом, размышляя о закономерностях проявления преступности как свойства социального организма или жизнедеятельности общества в конкретном социальном организме-преступлении. Однако мы выбрали индуктивное направление, поскольку предметом исследования определено преступление.

система как бы выходит за пределы обозначенной реальности и уходит в умозрительную ирреальность, и таким образом путем мышления создается частная теория, например, криминологическая теория, известная как «механизм конкретного преступления» .

В свою очередь, комплексность, широта охвата исследования предполагает применение и комплекса научных инструмен-

Системно-синергетический подход перспективен в исследовании преимущественно двух систем и смежных областей научного знания

Формальная система — модель определенной реальности ( преступление — ст. 14 УК РФ)

Абстрактная система — теории, посвященные изучаемому предмету, например, механизма преступления

Рисунок 1— Структура системно-синергетического подхода [ Figure 1 — Structure of the system-synergetic approach ]

И выбрали нужный нам, а именно системно-синергетический подход к исследованию. Что это означает? Во-первых, преступление рассматривается как (биопсихо-социальная) система. Во-вторых, данная система рассматривается с позиции самоорганизации, взаимосвязей и энергий — как внутренних, так внешних.

«Синергия» (греч. συνεργία ) означает «сотрудничество», «соучастие» и т. п.; это соединение энергий усиливающее эффект взаимодействия двух ( преступника и жертвы ) или более факторов. При этом энергия совместного действия этих факторов превосходит простую сумму энергий каждого фактора1.

В системно-синергетическом подходе как бы появляются комплексност ь, широта охвата и четкая организация в исследовании преимущественно двух сложных теоретических компонентов, а именно формальной и абстрактной систем (рисунок 1).

Формальная система в нашем случае представляет собой модель определенной реальности — преступление; абстрактная тов (методов), поэтому подход определяется и как совокупность однородных методов. В нашем случае такой комплекс выражен в криминологическом, точнее, назовем его криминолого-аналитическом анализе.

«Аналитический анализ» , разумеется, связан с анализом, но не сводится к его «элементарному» статусу — дроблению целого на части или отдельные элементы и их дифференцированному изучению (рисунок 2).

Аналитика — это искусство рассуждать, и в этом искусстве исследователь опирается не на элементарный, а на системный анализ . Суть его заключается в рассмотрении изучаемого объекта как системы. Наш исследовательский процесс заключается в том, чтобы:

-

— выделить в познаваемой системе (преступлении) основные, существенные элементы (преступник и жертв);

-

— получить знания о свойствах того и другого;

— систематизировать, или привести в систему полученные знания;

— вывести новые знания, точнее, установить интегративные, или присущие системе (преступлению) свойства в целом ,

Аналитический анализ — это искусство рассуждения, рождающее системный образ предмета исследования

Инструмент аналитического анализа

Анализ – дробление Синтез – обобщение целого на части полученных знаний;

и изучение каждой из них оформление выводов

Рисунок 2— Схема модели аналитического анализа

[ Figure 2 — Schematic diagram of the analytical analysis model ]

-

т . е. которые не присущи ни одному из исследованных элементов (ни преступнику, ни жертве) в отдельности. Это, вспомним, явление синергетического эффекта.

В криминологической литературе можно встретить понимание преступления как индивидуального преступного поведения . Считаем, такое отождествление некорректным:

-

— строго говоря, поведение формируется из регулярных поступков (как походка складывается из шагов — «я милого узнаю по походке»). Таким образом, преступное поведение — это определенный образ жизни, который определяется правовым нигилизмом в уголовно-правовой сфере [1];

-

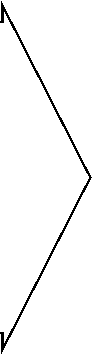

— считать преступление поступком также некорректно: в этом случае акцент смещается на преступника , и причина преступного поведения логически усматривается (как опять же «линейно» осмысливается в литературе) исключительно в негативных тонах, а именно в « антиобщественных свойствах личности, прежде всего в его криминогенной мотивации» .

Жертва же отходит на второй план, а то и вообще выпадает из исследовательского поля зрения. Получается такая элементарная схема: преступник — источник преступления; преступление — следствие преступного действия или бездействия; жертва , выступающая как « следствие, затем переходящее в причину », одновременно рассматриваемая в качестве условия (криминогенного фактора) преступления.

Так устроено традиционное линейное мышление : причина порождает следствие при определенных условиях. При таком подходе жертва, по своей сущности , рассматривается как одно из таких условий, и в то же время констатируется — преступление порождает жертву . Ее статус так и прописан в криминологии: жертва преступления (рисунок 3).

Однако исходя из нетрадиционного, нелинейного мышления , сущность причины преступления открывается в другом видении, а именно (и в этом главное) во взаимодействии преступника и жертвы , которому благоприятствуют условия среды. Справедливо отмечает И. Г. Малкина-Пых, что «еще основоположник криминальной виктимологии Г. Гентиг, включавший в предмет исследования отношения между посягателем и жертвой, рассматривал их в качестве дополняющих друг друга субъектов ( «парт неров» ). Его соотечественник криминолог Г. Шнайдер, анализируя роль жертвы во взаимодействии с преступником, отмечал не только ее молчаливое соглашение и даже кооперирование с преступником, но и участие жертвы в формировании, воспитании преступника и завершении его становления таковым» [7, с. 4] (рисунок 3).

Описание исследования

Преступник и жертва рассматриваются как две системы, между которыми возникают и развиваются сложные многообразные взаимосвязи и обмен энергиями, что

I

Нелинейное мышление

Рисунок 3— Схеме линейного и нелинейного мышления [ Figure 3 — Schematic of linear and non-linear thinking ]

можно рассматривать как самодетермина-цию преступления (абстрагируясь от внешних условий). Другими словами, рассматривается взаимодействие таких свойств, как криминогенность ( способность порождать преступность деяния) и виктимоген-ность ( неспособность противостоять преступности деяния).

При этом взаимодействие этих свойств может иметь место не только в процессе воздействия субъектов (преступника и жертвы) друг на друга, но и воздействие такого рода энергий внутри друг друга. Примечательно, что, например, личность преступника традиционно определяется преимущественно в исключительно негативном образе, например: «личность преступника — это типовое понятие, характеризующее человека, совершившего преступление под влиянием наличия в нем биологически исходных и социально приобретенных психологических качеств и черт характера, носящих негативный, явно криминогенный оттенок»1.

В порядке реплики заметим, что «биологически исходные», очевидно, не следует понимать как «биологически обреченные», просто в данном контексте подчеркивается «исходная» значимость биологического фактора при сохранившемся мыслящем сознании (вменяемости).

Что касается жертвы, то должно было быть аналогичное понятие, содержащее сущностную характеристику ее личности. Однако понятие жертвы преступления, в отличие от сущностного понятия личности преступника, определяется скупо, т. е. формально : «жертва — это преимущественно физическое лицо, которому непосредственно причинен вред» [9, с. 35], хотя науку (виктимологию) интересуют в первую очередь личностные качества и поведение жертвы как фактора «криминогенно-вик-тимогенной детерминации» [9, с. 34–35]. Но сущность данного фактора главным образом заключается в личностном компоненте виктимности, определяемой как потенциальная способность человека «оказаться в роли жертвы преступления в результате отрицательного взаимодействия его личностных качеств с внешними факторами» [9, с. 39]. А личностные качества— «это способность стать жертвой в силу определенных, присущих индивиду субъективных качеств» [9, с. 40]. Подчеркиваем: в определении жертвы акцент делается

Факторы среды окружения

Взаимодействие личностных факторов преступника

Рисунок 4— Схема конфликтологического анализа [ Figure 4 — Conflict Analysis Scheme ]

также на негативных личностных свойствах — «негативной способности ».

Представляется, что подобный односторонний подход обедняет познание преступления как единой системы, в результате не уделяет внимания главной движущей силе криминально-криминогенного феномена — вольно-невольному взаимодействию преступника и жертвы. Причем остается вне поля криминологического зрения взаимодействие внутриличностных энергий того и другого субъектов, т. е. личностный конфликт.

Таким образом, в преступлении как бы конфликтуют два вида конфликтов ( тавтологию игнорируем ). В результате проявляется «итоговая жертва», непростую сущность которой и рассматривает викти-молог путем конфликтологического анализа (рисунок 4).

В литературе часто встречается ставший хрестоматийным пример типизации жертвы по критерию виктимности (по Б. Мендельсону [8]), точнее, характера и степени проявления виктимности как причинного фактора реализации преступления. При этом наличие виктимности может оказаться не по вине жертвы, а может быть поставлено ей в вину. Так, ученые провели известную типизацию, в которой можно выделить:

-

1) полностью невиновную жертву (ребенок, невменяемое лицо и т. п.) или жертву с незначительной виной (спровоцировавшую ошибочное посягательство на себя);

-

2) жертву, виновную в реализации преступления в равной мере с преступником (во взяточничестве), а то и в большей мере (вызывающее поведение жертвы);

-

3) жертву с наибольшей виновностью, или исключительно виновная жертва (в ситуации необходимой обороны, обидчик становится жертвой) [3, с. 71].

В подобном случае исключительно виновная жертва, как правило, вызывает осуждение окружающих, и жертва уже обвиняется в преступлении, а преступник выглядит в глазах обвинителей как жертва; вспомним явление виктимблей-минг — слово-калька английского выражения victim blaming, которое означает «обвинение жертвы» [10].

Однако (и нередко) виктимблейминг бывает ложным.

По сути, преступление следует рассматривать как криминальное двуединство . Оно заключается в двух известных подсистемах:

-

а) субъективная, или внутренняя сторона преступления, ядровым элементом в которой выступает преступник ;

-

б) объективная, или внешняя его сторона, ядровым элементом в которой представлена жертва .

Важно определить в плане причинности этого двуединства, в каком именно поведении — преступном или виктим-ном в большей мере выражено причинное преобладание? А это зависит от характера их взаимодействия. И мы говорим, преступление — есть следствие взаимодействия преступника и жертвы , точнее сказать, криминогенной энергии с виктимогенной, которое приобретает в итоге криминальный характер. И в рассмотрении такого феномена взаимодействия требуется особая, конфликтологическая компетенция ко всем прочим профессиональным компетенциям правоприменителя.

В качестве одного из аргументов данного умозаключения сошлемся на явление, возникшее в современных условиях развития общества. Имеем в виду, можно сказать, «модифицированную» форму вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, т. е. методами социальной инженерии (манипулирования) [12], одним из технологических методов которого используется, назовем его «некоммерческий подкуп». Имеются в виду диверсии на железной дороге, в совершении которых участвуют «подкупленные» взрослыми «кураторами» несовершеннолетние1.

В продолжении конфликтологической темы приведем небольшую методологическую справку. Взаимодействие в научном плане определяется как базовая философская категория, обозначающая процесс взаимовлияния. В любой целостной системе взаимодействие влечет за собой взаимное отражение свойств взаимодействующих субъектов [13, с. 65]. Важно подчеркнуть, что во взаимодействии (по Энгельсу) находит выражение причина «всего существующего, за которой нет других более фундаментальных определяющих свойств» [13, с. 65].

Образно говоря, из взаимодействия (преступника и жертвы) буквально выстреливает «криминальный побег деяния», в котором личностные криминогенные и виктимогенные энергии как бы «материализуются» в юридические свойства, или признаки преступления. Разумеется, эти процессы происходят не в социальном вакууме, а в условиях, которые могут благоприятствовать криминогенному и виктимогенному процессам.

Яркий пример тому — конфликты на межнациональной почве, где взаимодействие акторов конфликта трудно развести по сторонам — криминальной и вик-тимной. Трудно, в особенности, потому что противодействуют заинтересованные «условия», или стороны конфликта.

Буквально на днях прочитали такую информацию: «Мама пыталась спасти детей от мигрантов. Но её саму потащили в полицию». Оказывается, это «злая» русская мама, которая публично рассказала, что дети мигрантов бьют других одноклассников. Она во всем виновата, потому что националистка! На самом же деле, по словам губернской власти, имеет место «обычный» конфликт между учениками, а эта мамаша «нагнетает ситуацию»2 (для большего проникновения в проблему предлагаем ознакомиться с публикацией «„Мама мне страшно ходить в эту школу“: детям мигрантов теперь дозволено все. Минпро-свещения подписал указ. Спасибо министру Кравцову»3).

К величайшему сожалению, последствия такой антилогичной политики, в том числе, неизбежно приводят к наращиванию экстремистского потенциала, который при такого рода благоприятных условиях неизбежно взрывается в виде кровавых терактов, как недавний, происшедший в подмосковном Красногорске в концертном зале ( трудно переводимом на русский ) «Крокус Сити Холл»4.

Полагаем, что наряду с такими направлениями криминальной виктимоло-гии, как жертвы вооруженных конфликтов [11], жертвы домашнего насилия [4] и другими, необходимо, причем очень интенсивно, разрабатывать и такое направление, как «жертвы миграционных конфликтов», а в этих параметрах обратить исследовательскую криминологическую мысль на розную виктимологию (от слова рознь ) как мощный фактор виктимизации.

Однако из обнаженного безобразно насильственного аспекта размышлений перейдем в прежний, тщательно скрываемый (нередко как преступником, так и жертвой) ненасильственный, или корыстный аспект виктимизации.

Взаимодействие — взаимные действия по отношению друг к другу

|

В традиционном (линейном) мышлении: действия на постоянной основе взаимности, одинаковости, согласия , единства |

В нетрадиционном (нелинейном) мышлении: действия на непостоянной основе согласия и несогласия — борьбы противоположностей |

Рисунок 5— Виды взаимодействия [ Figure 5 — Types of interaction ]

Обычно взаимодействие понимается как позитивный процесс — взаимное влияние друг на друга в обоюдных усилиях к предвкушаемому результату (рисунок 5).

А необычно , т. е. при системно-синергетическом подходе, взаимодействие в нашем контексте будем рассматривать как процесс, который выражается в двух видах отношений:

-

а) позитивных или симпатических (наблюдаемых, например, в коррупционных и некоторых ненасильственных преступлениях, мошеннических деяниях);

-

б) негативных или антипатических (характерных, например, для насильственных, корыстно-насильственных преступлений).

Проблема характера криминогенно-виктимогенных отношений как предмет криминологического исследования чрезвычайно актуален сегодня. Обратимся к статистике.

В 2023 году в России было зарегистрировано 1,17 млн удачных мошеннических операций (в результате кибермошенники похитили у граждан 15,8 млрд рублей). А вот 34,8 млн таких попыток оказались неудачными 1.

Соотношение 3 % граждан, оказавшихся жертвой, попавшей на удочку алчущих корыстолюбцев, к 97 % граждан, сумевших распознать и избежать обращенное к ним коварство злоумышленников.

Вроде бы именно эти 3 % и должны быть традиционно обращены в предмет криминологического анализа, задача которого — выявление причинности преступлений, но давно известно предложение криминологов обратиться к изучению позитивного поведения — правомерного, а в нашем случае — невиктимного. И нам важно исследовать именно другую сторону поведения — невиктимного. Задача та же — выявление способностей людей избегать преступного посягательства, в отличие от неспособностей к этому других людей.

Заключение

Завершая краткие размышления, заметим, что в криминологическом изучении преступления концентрация исследовательских усилий, на наш взгляд, должна сосредоточиться на внутреннем, ядровом факторе — взаимодействии двух его субъектных элементов.

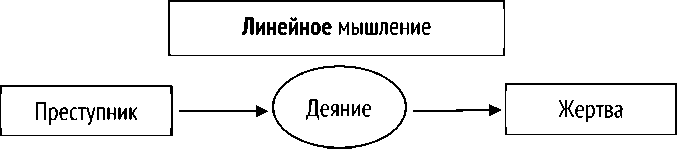

Оба они, по сущности или внутреннему содержанию, могут быть определены как условно тождественные : один — обладающий активной криминогенностью , другой— пассивной криминогенностью, или виктимностью . Однако ввиду того, что данные субъективные элементы (личность преступника и личность жертвы) представляют собой открытые социальные системы (как и в целом преступление), они находятся во взаимодействии не только друг с другом, но и с окружающей социальной средой. А это предполагает, как мы знаем, взаимный обмен энергиям и, как правило, неравновесными.

Что касается не существенного, а формального характера рассматриваемого феномена, то его активная криминогенность переходит в другое, общественно опасное свойство — уголовную противоправность.

Виктимогенность тоже переходит в другое, юридическое свойство: жертва , формализованная в потерпевшего, приобретает регулятивное свойство в реализации уголовной ответственности. Как известно, в объемной ст. 42 УПК РФ определены права и обязанности жертвы уже как участника уголовного процесса, т. е. потерпевшего.

Таким образом, важной задачей исследования мы ставим отыскание возможностей получения и систематизации знаний о детерминации преступления, в особенности о самодетерминации, т. е. взаимодействии преступника и жертвы, или об их отношениях, которые возникают не только в определенных (виктимогенных) ситуациях [6], но нередко складываются на протяжении длительного времени. В процессах возникновения, развития таких отношений зарождается преступный умысел, принимаются решения или возникает спонтанное устремление к запретной цели.

Здесь необходим комплексный подход к решению такой задачи, в частности особенно требуется сотрудничество с психологами. В психологии, пожалуй, не менее активно развивается виктимологическое направление [7].

Если на уровне так называемой общей виктимологии основная идея заключается в конструировании модели взаимодействия «социальное явление— жертва» в целях нормализации негативных воздействий социальных, природных факторов на человека, а также его внутренней среды с целью их коррекции [8, с. 6], то на уровне криминальной виктимологии предметом изучения в первую очередь определяется личностный аспект. Как считают Т. В. Варчук и К. В. Вишневецкий, «виновная виктимность— есть феномен в большей степени индивидуально-психологический» [2, с. 170]. Ученые указывают на ту особенность в развитии виктимологической научной мысли, что это развитие должно идти в направлении исследования взаимодействия преступника и жертвы, изучая виктимологиче-ский детерминизм преступления [2, с. 109].

На основе полученных концептуальных знаний возникает возможность формировании теоретического и практического характера положений и рекомендаций.

Таковы некоторые размышления, которые возникают в процессе криминологоаналитического анализа преступления.

Список литературы Преступник и жертва как элементы преступления: криминологический анализ

- Бакланова К. Ю. Правовой нигилизм в уголовно-правовой сфере // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4 (95). С. 70-75.

- Варчук Т.В., Вишневецкий К.В. Виктимология / под ред. С.Я.Лебедева. Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. 191 с.

- Варчук Т. В., Вишневецкий К. В. Виктимология. Москва: ЮНИТИ, 2015. 191 с.

- Думанская Е.И., Меньшикова А.Г.Индивидуальная виктимность и виктимологическая профилактика жертв домашнего насилия // Виктимология. 2022. Т. 9, № 3.С. 280-287. DOI: https://doi. org/10.47475/2411-0590-2022-19304

- 5 Иншаков С М Криминология: учебник Москва: Юриспруденция, 2000 432 с

- Майоров А. В. Модель развития виктимологической ситуации // Виктимология. 2018. № 1 (15) С 30-36

- Малкина-Пых И. Г. Виктимология. Психология поведения жертвы. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2017. 831 с.

- Mendelsohn В. The Origin of the Doctrine of Victimology // Mendelsohn Excerpta Criminologica. 1963. № 3. P. 239-244.

- Ривман Д.В. Криминальная виктимология. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 304 с.

- Резюк В.И.Виктимблейминг во взяточничестве // Виктимология.2023.Т. 10, № 4.С.463-473. DOI: https://doi.org/10.47475/2411-0590-2023-10-4-463-473

- Ставило С. П. Защита мира и военная виктимология // Вестник Нижегородской правовой академии. 2016. № 9 (9). С. 58-59.

- Черецких А. В. Противодействие негативным методам социальной инженерии // Виктимология. 2023. Т. 10, № 4. С. 474-484. DOI: https://doi.org/10.47475/2411-0590-2023-10-4-474-484

- Философский словарь / под ред. И.Т.Фролова. 6-е изд. , перераб. и доп. Москва: Политиздат, 1991. 560 с.