Приближенная оценка глубины проникания сваи в грунт при многократном ударе

Автор: Аптуков Валерий Нагимович, Фонарев Алексей Владимирович

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика. Математическое моделирование

Статья в выпуске: 2 (2), 2010 года.

Бесплатный доступ

При полной постановке и решении задачи проникания недеформируемого тела при ударе по нормали в грунт возникают значительные вычислительные затруднения. Статья посвящена приближенному подходу к описанию этого процесса. В качестве параметров математической модели используются данные стандартных испытаний грунтов. Приведено сравнение расчетных данных, полученных по приближенной методике, с результатами численного моделирования на основе явной лагранжевой конечно-разностной схемы. Полученные результаты могут быть использованы при оценивании параметров оборудования, применяемого при ударном вытрамбовывании котлованов и погружении свай.

Грунт, свая, проникание, методика

Короткий адрес: https://sciup.org/14729656

IDR: 14729656 | УДК: 539.3

Текст научной статьи Приближенная оценка глубины проникания сваи в грунт при многократном ударе

В настоящее время разработка кимберлитовых трубок " Интернациональная " и " Айхал " производится с закладкой выработанного пространства. Искусственный массив создается из смеси песка, цемента, воды, пластифицирующих добавок, он относится к твердеющим материалам [1].

Вопросы геомеханики закладочных массивов применительно к кимберлитовым месторождениям АК «АЛРОСА» изучены недостаточно, что снижает уровень безопасности и эффективности ведения горных работ. Расчет нормативной прочности закладки должен базироваться на знании напряженно-деформированного состояния природного и

‘ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 09-08-99075 р-офи).

искусственного массивов в зоне очистных выработок. Существенным моментом считается учет реального естественного поля напряжений [2], зависящего от вмещающих пород, на фоне которого и разрабатываются и закладываются очистные камеры, а затем и слои.

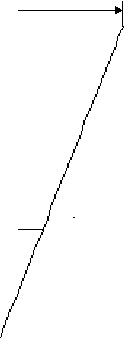

В качестве основной физико-геологической модели рудного тела и вмещающих пород принят реальный геологический разрез рудника " Интернациональный " , который включает в себя все породные комплексы, лежащие над блоком №5 до земной поверхности. На рис. 1 приведена схема геологического разреза, представленная геологической службой рудника " Интернациональный " .

Вмещающие кимберлитовую трубку "Интернациональная" породы разделены согласно [3] на инженерно-геологические комплексы. Их механические показатели приняты в соответствии с работой [3] и приведены в табл. 1.

Таблица 1

|

№ |

Е , ГПа |

µ |

γ , Н/м3 |

ϕ , градус |

σ сж , МПа |

|

1 |

1,0 |

0,3 |

16 680 |

30 |

10,0 |

|

2 |

12,0 |

0,35 |

25 900 |

35 |

16,3 |

|

3 |

7,2 |

0,25 |

25 410 |

32 |

23,9 |

|

4 |

8,5 |

0,24 |

23 789 |

28 |

46,0 |

|

5 |

37,9 |

0,25 |

24 035 |

40 |

36,0 |

|

6 |

5,45 |

0,33 |

21 092 |

29 |

20,3 |

|

7 |

10,5 |

0,25 |

21 092 |

29 |

28,8 |

|

8 |

3,3 |

0,17 |

18 600 |

37 |

2,9 |

|

9 |

2,83 |

0,24 |

19326 |

36 |

2,16 |

Примечание. Цифрами обозначены следующие ИГК: 1 – вода и илистые отложения; 2 – магматические породы; 3 – водоносный слой; 4 – доломиты и известняки; 5 – кимберлит; 6 – камен- ная соль; 7 – доломиты; 8 – закладка М25; 9 - малопрочная закладка. Буквенные обозначения: Е – модуль Юнга; µ – коэффициент Пуассона; γ – удельный вес; ϕ – угол внутреннего трения; σсж – предел прочности на сжатие.

Рассматривалась четверть полупространства рудника "Интернациональный", нагруженного силами тяжести (рис. 2). Расчетный объект состоял из эллипсоидального кимберлитового столба, окружающих пород (доломиты, соли, известняки, водоносный слой, магматические породы, илистые отложения), закладочного массива.

50 м

известняк

доломиты и

303,38 м

50 м доломиты и известняк вода и илистые отложения

21,7 м порода порода каменная соль каменная соль блок № 5

доломит доломит каменная соль каменная соль доломит доломит каменная соль каменная соль s s

магматическая магматическая

21 м

170,7 м

60,03 м

172,65 м

s

Рис. 1. Схема геологического разреза

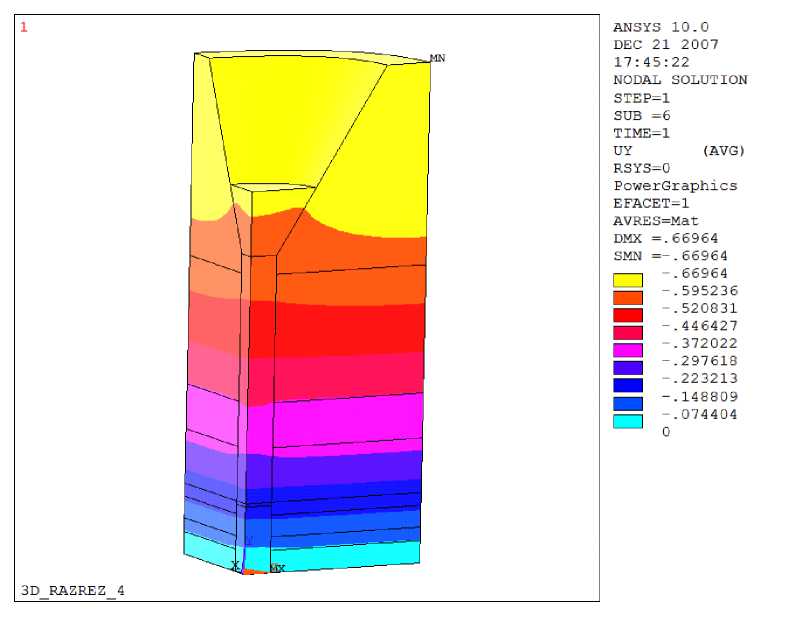

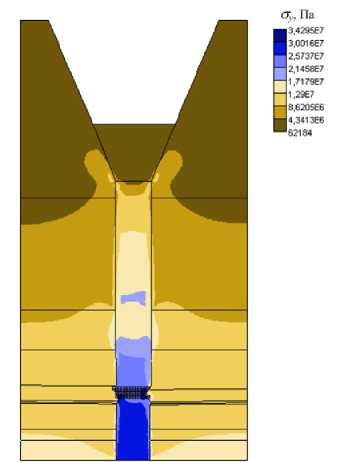

Рис. 2. Поле вертикальных перемещений (м)

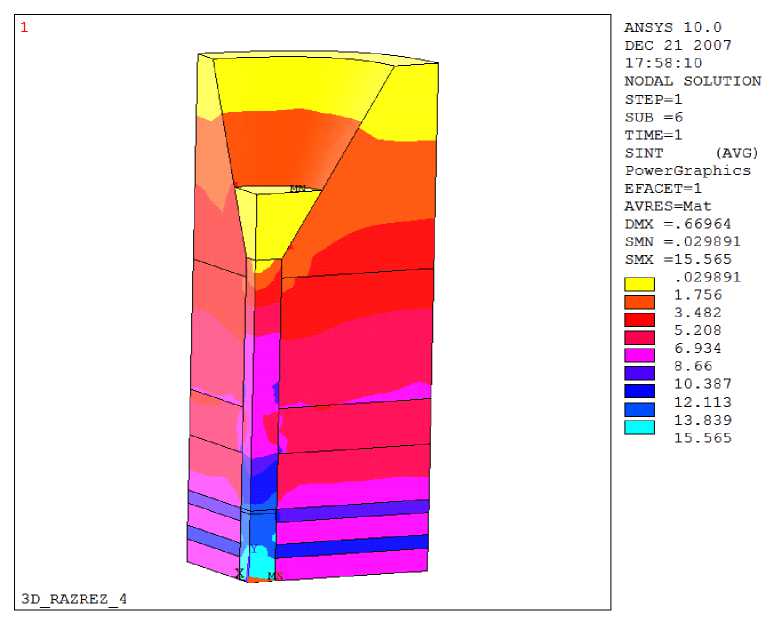

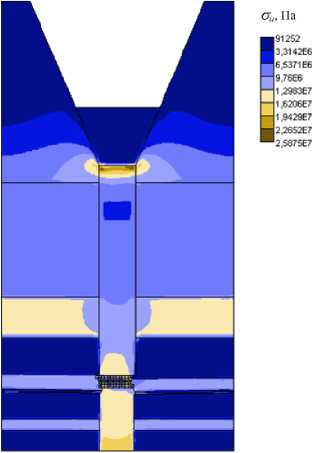

Рис. 3. Поле интенсивности напряжений (МПа)

Размеры кимберлитового столба (четверти) в плане 30 на 45 м, размеры расчетной области 203 м на 304,5 м. Общая высота объекта 780 м, высота расположения слоя закладочного массива толщиной 5 м над основанием 105 м. Блок № 5 высотой около 20 м представлял интересующую нас область отработки четырех слоев с последующей закладкой.

Для вертикальных плоскостей принималось отсутствие нормальных перемещений (условие симметрии), для нижней границы – отсутствие вертикальных перемещений, для задней криволинейной вертикальной поверхности – отсутствие горизонтальных перемещений.

Материал пород при пространственных расчетах предполагался упругопластическим, удовлетворяющим условию текучести Друкера–Прагера. Решение осуществлялось с помощью пакета ANSYS [4]. Были выполнены также расчеты в плоской постановке, при этом слои каменной соли удовлетворяли уравнениям для наследственно-ползучей среды [5]. Решение получено с помощью пакета Earth-2D.1 [6].

2. Оценка естественного поля напряжений

Первоначальный расчет осуществлялся при отсутствии закладочного массива, расчетный объект представлял собой полностью кимберлитовый столб и вмещающие породы.

Пространственное решение задачи показало, что вертикальное перемещение верхних точек объекта составило около 67 см (рис. 2). Вертикальные напряжения в окрестности блока № 5 σ = 15,7–18,3 МПа, горизонтальные напряжения вдоль длинной оси эллипса (справа) кимберлитового столба σ = 6,0–7,0 МПа, вдоль короткой (слева) оси σ x = 5,2–6,3 МПа.

Интенсивность напряжений в окрестности блока № 5 σ u = 12,1–13,8 МПа (рис. 3). Пластические деформации пород в разрезе отсутствуют.

В плоской постановке рассмотрена аналогичная задача. Отличие состояло в следующем:

-

• граничные условия на боковой левой границе ux = 0,28 м; на боковой правой - ux =

-0,28 м; при таком условии величина коэффициента бокового распора λ = 0,8 м;

-

• учитывались эффекты ползучести каменной соли; приняты реологические показатели ядра ползучести каменной соли [5]:

α = 0,74; δ 0 = 0,0193 час-0,26; β = 4,4.

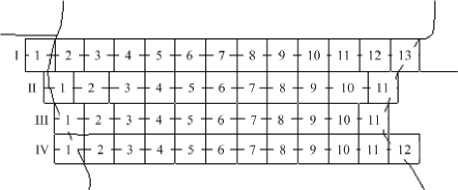

• блок № 5 в разрезе моделировался с учетом его реальных геометрических особенностей. На рис. 4 представлен блок № 5 в плоской постановке с нумерацией камер в слоях и слоев в блоке.

Рис. 4. Блок № 5, нумерация камер в слое (арабские цифры) и слоев в блоке (римские цифры)

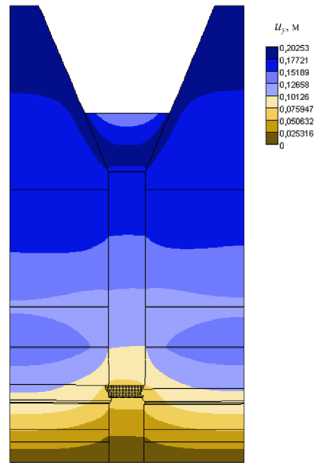

В плоской постановке максимальные вертикальные перемещения составили 0,20 м. (рис. 5). Вертикальные напряжения в окрестности блока № 5 составили σ = 22,3 - 31,1 МПа (рис. 6), горизонтальные напряжения - σ x = 12,9–20,4 МПа.

Интенсивность напряжений в окрестности блока № 5 составила σ u = 10,3–17,5 МПа (рис. 7).

Рис. 5. Естественное поле вертикальных перемещений

Рис. 6. Естественное поле вертикальных напряжений

Рис. 7. Естественное поле интенсивности напряжений

Полученная количественная разница показателей напряженно-деформированного состояния естественного поля в плоской и объемной постановке обусловлена учетом реологических свойств каменной соли и ненулевыми граничными условиями на боковых границах в плоской постановке. Кроме того, плоское деформированное состояние является значительно более жесткой системой по сравнению с объемной моделью. В плоской постановке достигается близкое к гидростатиче- скому состоянию поле напряжений ( λ = 0,8), в объемной постановке коэффициент бокового распора массива каменной соли составил всего λ = 0,47.

Качественная картина НДС в обеих постановках идентична, на границе блока напряжения ниже, чем в центре.

Из-за геометрических особенностей блока в плоской постановке возникают концентраторы вертикальных напряжений, которые находятся (рис. 4) в IV слое нижней части 2-й камеры и в III слое в 11-й камере ( σ у = 31,1 - 34,1 МПа). Концентраторы горизонтальных напряжений находятся во II слое в 1-й камере и IV слое в 12-й камере ( σ x = 20,4 - 21,7 МПа).

Отметим, что начальное распределение напряжений в отрабатываемом блоке зависит не только от его глубины и удельного веса вышележащих пород, но и от конфигурации (геометрии) рудного тела и механических характеристик окружающих пород.

Последующую отработку рудного тела моделировали с использованием пакета Earth-2D.1, который позволяет учитывать особенности технологии разработки рудного тела и последующей закладки выработанного пространства, а также реологические свойства соленосных пород.

3. Моделирование отработки рудного тела

Краевую задачу решали в 5 этапов. На первом этапе проводили расчет естественного поля напряжений. На втором этапе моделировали послойную отработку камер I слоя в нисходящем порядке с полной закладкой выработанного пространства, на третьем, четвертом, пятом этапах – отработку II, III и IV слоев соответственно.

Принимали во внимание требования 2.11 и 2.12 "Технологического регламента…" [7], согласно которым контур закладочного массива должен полностью повторять контур выработанного пространства и недозаложен-ные пустоты в кровле выработанного пространства должны иметь локальный характер.

Принята гипотеза о плоско-деформированном состоянии породного массива. Доломитовые, кимберлитовые породы и закладочный массив моделировали упругопластической моделью, соленосные породы – уравнениями вязкоупругости.

На втором этапе расчет начинали с "момента" времени отработки первой камеры в первом слое. До этого "момента" породный массив находится в состоянии реологического равновесия, когда реологические свойства породы не проявляются.

Модуль закладки принимали пониженным и равным компрессионному модулю деформации Е кд (см. табл. 2). При прохождении второго (нижележащего) слоя считали, что закладка в первом (вышележащем) слое имеет конечный модуль деформации Е . Такая процедура, хотя и приближенно, учитывала изменения свойств закладочного материала во времени.

На последующих этапах свойства закладочного массива учитывались аналогично.

Таблица 2. Значения механических показателей закладочного массива [3]

|

Материал |

Модуль Юнга Е , МПа |

Е кд , МПа |

|

закладка М25 |

3300 |

122 |

|

Малопрочная закладка |

2830 |

58 |

Предполагалось, что камера проходится "мгновенно " и закладывается так же "мгновенно". Период времени, через который моделировалась отработка новой камеры, составлял 6 суток. После отработки камеры начиналась ее закладка. Рассматривалась отработка 4 слоев (рис. 4).

Последовательная двухстадийная отработка камер осуществлялась в следующем порядке (указаны номера камер на примере I слоя, рис. 4): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Нечетные камеры называются камерами первой очереди, четные - камерами второй очереди.

Закладку камеры моделировали двухслойным материалом: несущая часть (закладка М 25) и малопрочная (малопрочная закладка) часть. При нисходящей отработке (порядок отработки основных слоев I, II, III, IV) несущая часть двухслойного материала находится снизу, так как при переходе на нижний основной слой она образует кровлю камер. Мощность несущей части h = 2,5 м (мощность ленты – 5,0 м).

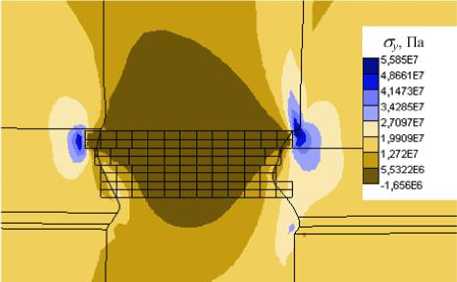

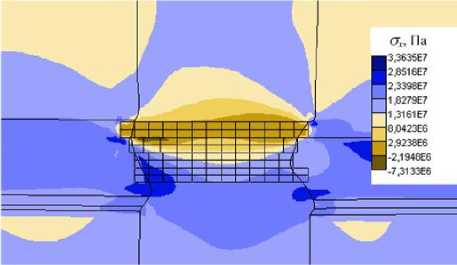

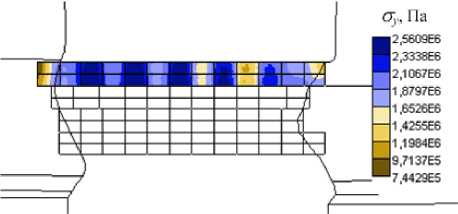

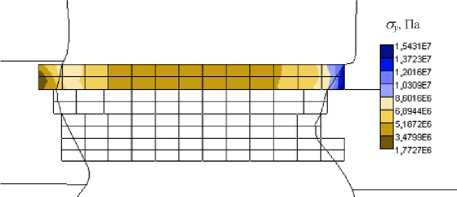

Низкая нагрузка на закладочный материал в выработке приводит к появлению "высокого свода" (рис. 8). Самые высокие напряжения возникают во вмещающих породах (доломит или каменная соль), так как весь вес вышележащих пород перераспределяется на них. Горизонтальные напряжения образуют "эллиптический свод" (рис. 9).

Следует отметить, что особо серьезно следует с позиции безопасности относиться к отработке первого слоя. При нисходящей отработке слоев в блоке отработка второго слоя происходит под защитой уже заложенного более "мягким" материалом (закладкой) пер- вого слоя.

Рис. 8. Изолинии вертикальных напряжений после отработки первого слоя

Рис. 9. Изолинии горизонтальных напряжений после отработки первого слоя

На рис. 10 представлены изолинии вертикальных перемещений в закладочном массиве. Среднее напряжение составляет 1,97 МПа. Характерным является наличие периодической структуры поля напряжений, определяемой двухстадийной технологией отработки слоя.

Рис. 10. Изолинии вертикальных напряжений в закладочном массиве после отработки первого слоя

На рис. 11 представлены изолинии вертикальных напряжений в первом слое при прохождении нижележащего (второго) слоя. Напряжения заметно возрастают по сравнению с напряжением после отработки первого слояри (рис.10).

Рис. 11. Изолинии вертикальных напряжений в первом слое при прохождении второго

Расчеты показывают, что в первом и втором слоях в камерах второй очереди прочность закладки может быть меньше, чем в камерах первой очереди. Первый слой следует заполнять достаточно прочной закладкой, так как в основном он воспринимает нагрузку от горного давления. В последующих слоях прочность закладки может быть снижена.

Кроме того, решалась задача о выемке и закладке блока № 5 целиком без учета пока-мерной отработки рудного тела. Естественное поле напряжений не учитывалось, а получившееся поле напряжений закладочного массива приблизительно на порядок выше, чем в задаче, учитывающей покамерную отработку и естественное поле. Следовательно, можно сделать вывод, что при моделировании отработки и закладки блока № 5 существенную роль играет механизм покамерной отработки рудного тела и закладки выработанного пространства.

4. Заключение

Разработана объемная и плоская конечноэлементная модель взаимодействия закладочного массива с кимберлитовым телом и вмещающими породами, позволяющая оценивать напряженно-деформированное состояние закладочного массива, рудного тела и вмещающих пород в условиях подземных рудников АК «АЛРОСА» в зависимости от влияющих горно-геологических и горно-технических факторов.

На основе разработанной математической модели возможно проведение численных экс- периментов. Варьируя параметры очистных и закладочных работ (мощность несущей части двухслойной закладки, форма и размеры камер и слоев, порядок отработки камер в слое и слоев в блоке, свойства закладочного массива) в условиях рудника "Интернациональный" АК «АЛРОСА», можно найти такие параметры, при которых отработка кимберлитового тела будет наиболее безопасной и экономичной.

Выполнены численные эксперименты для случая, когда блок отрабатывается в две стадии и мощность несущей части двухслойного закладочного массива составляет 2,5 м. Установлено, что в первом слое при нисходящем порядке отработки слоев закладка должна обладать большей нормативной прочностью, чем в других слоях.

В камерах второй очереди закладочный массив может обладать более низкой прочностью по сравнению с массивами камер отработки первой очереди.

Авторы выражают искреннюю благодарность профессору С.А.Константиновой за обсуждение постановки задачи и ценные замечания.

Список литературы Приближенная оценка глубины проникания сваи в грунт при многократном ударе

- Аптуков В.Н., Мурзакаев Р.Т., Фонарев А.В. Прикладная теория проникания. М.: Наука. 1992. 104 c.

- Аптуков В.Н., Бартоломей А.А., Фонарев А.В., Ирундин С.В. Моделирование процесса ударного вытрамбовывания котлованов//Основания, фундаменты и механика грунтов. 2000. № 3. С.11-15.

- Баллистические установки и их применение в экспериментальных исследованиях/под ред. Н.А.Златина и Г.И.Мишина. М.: Наука. 1974. 344 с.

- Аптуков В.Н., Фонарев А.В. Численное моделирование процессов ударного и взрывного деформирования элементов конструкций и грунтов: учеб. пос./Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 221 с.

- Бартоломей А.А. Омельчак И.М., Фонарев А.В. Математическое моделирование динамики погружения свай//Тр. междунар. конф. по проблемам свайного фундаментостроения. М., 1989. С.28-36.