Приборы и методы изучения структуры и пространственных координат некоторых видов наскальных изображений (на материалах Северной Хакасии)

Автор: Ларичев Виталий Епифанович, Паршиков Сергей Анатольевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются методы обеспечения в полевых условиях, de visu, точных измерений расстояний и углов между отдельными фигурами, символами и знаками композиций наскального искусства, размещенных на криволинейных поверхностях. Такая задача изучения рисунков была поставлена потому, что неоднократно приходилось убеждаться на практике в невозможности достижения приемлемой точности замеров на микалентных копиях вследствие неизбежности искажений взаимного расположения фигур при переносе их на эластичный материал.

Наскальные изображения, линейные и угловые измерения, приборы для точных замеров, геометрические построения, реконструкция мировоззрения

Короткий адрес: https://sciup.org/14737349

IDR: 14737349 | УДК: 902.035

Текст научной статьи Приборы и методы изучения структуры и пространственных координат некоторых видов наскальных изображений (на материалах Северной Хакасии)

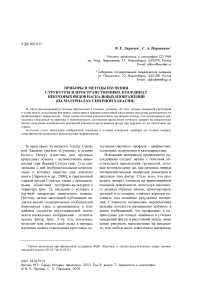

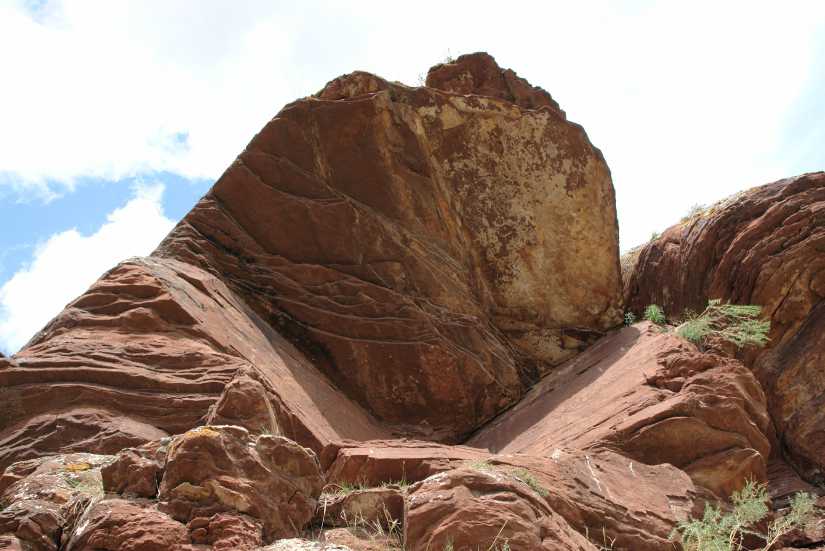

В предгорьях Кузнецкого Алатау Северной Хакасии (регион «Сундуки» в долине Белого Июса) известны два крупных природных объекта – величественно живописная гора Первый Сундук (рис. 1) со связанными с ней изобразительными комплексами, о которых известно уже довольно много [Ларичев и др., 2009], и грандиозный горный массив Сохатин, также с оригинальными объектами историко-культурного характера (рис. 2), сведений о которых в научной литературе значительно меньше. Поэтому целью настоящей публикации является анализ геометрических особенностей имеющихся здесь и размещенных в ближайшем соседстве двухстержневой значимости наскальных изображений – эллиптических фигур (рис. 3–4), что, возможно, позволит нам внести свой вклад в процесс изучения начала становления протонаук ес- тественно-научного профиля – арифметики, геометрии, астрономии и календаристики.

Изложение материалов проведенного исследования следует начать с описания обстоятельств преодоления трудностей, которые возникли сразу же, как начались первые экспериментальные измерения диаметров и наклонов этих фигур. Стало ясно, что проводить замеры эллипсов на криволинейной скальной поверхности, используя школьного разряда образцы линеек, транспортиров, уровней и угломеров, означает априори поставить под сомнение результаты измерений. Сложности вызывались неровностями рельефа плоскости размещения выбитых в камне изображений, что превращает в непригодные для точных линейных и угловых измерений фигур и расстояний между ними копии рисунков, выполненные на микален-те, или любом ином пластичном материале, который обычно используют археологи-искусствоведы.

Для преодоления таких неопределенностей был создан лазерный измерительный прибор (см. рис. 3) с использованием двух лазерных маркеров JP-11, градуированный с шагом в один градус вращающегося лимба, опорной штанги на треноге и высокоточного электронного угломера. Технические ха- рактеристики используемых приборов приводятся ниже.

Лазерный маркер JP-11: мощность лазера 2,5–3 мВт; длина волны генерируемого излучения 635 мм; точность совмещения линий ± 1,4 мм на расстоянии 5 м; угол развертки 110°; диапазон работы вертикального компенсатора ± 6°; максимальный радиус действия маркера 20 м.

Рис. 1. Гора Первый Сундук

Рис. 2. Место расположения одной из изобразительных композиций в пределах горного массива Сохатин

Рис. 3. Прибор для измерений у изображения «Мирового Яйца»

Электронный угломер WINKELTRONIC: точность измерения углов ± 0,1°; интервал измерений углов от 0,1 до 355°.

Лазерный маркер JP-11 позволяет образовывать на вертикальных плоскостях проекции вертикальной и горизонтальной линий, создаваемых лазерным лучом через оптическую систему маркера. В не заарретированном состоянии свободного подвеса оптической системы маркера мы получаем на вертикальной плоскости проекцию лазерной линии свободного отвеса и пересекающуюся с ней под углом 90° горизонтальную лазерную линию. При этом оптическая система маркера в не заарретированном состоянии позволяет компенсировать не точную установку маркера в горизонтальной плоскости перед началом измерений в пределах ± 6°. При отклонении опорной площадки маркера от горизонтальности на величину, большую чем ± 6°, маркер перестает генерировать линию свободного отвеса, тем самым сигнализируя о необходимости более точной юстировки опорной площадки лазера в горизонтальной плоскости. Поэтому в не заарретированном состоянии оптической системы маркера не- возможно получать на плоскостях проекции наклонные линии. Если оптическую систему маркера после включения лазера заарретировать, то маркер можно будет вращать в плоскости, перпендикулярной плоскости опорной площадки маркера, и при этом получать на скальных плоскостях с петроглифами проекции наклонных линий, создаваемых лазерным лучом через оптическую систему маркера. Технические возможности лазерного маркера JP-11 работать в заарретированном состоянии позволили создать прибор для измерения геометрических углов и размеров между фигурами и элементами, изображенными на вертикальных плоскостях и имеющих различную степень криволинейности.

Прибор был собран на базе, регулируемой по высоте и фиксируемой при необходимости в распор штанге на треноге с пузырьковым уровнем для предварительной вертикальной юстировки штанги. На скользящей по вертикальной штанге фиксируемой опорной площадке были закреплены два вертикально соосно совмещенных лазерных маркера марки JP-11. Первый из лазерных маркеров закреплен на горизонталь- ной базе опорной площадки. При этом система крепления маркера позволяет вращать его в горизонтальной плоскости на угол 180° относительно фронтального расположения вертикальной плоскости с рисунками. Второй лазерный маркер закреплен на вертикально установленном на той же опорной площадке градуированном лимбе. Лимб позволяет вращать закрепленный на нем лазерный маркер вокруг оси на 220° с шагом в 1°. Плоскость крепления первого лазерного маркера на опорной площадке и плоскость крепления второго лазерного маркера на лимбе взаимно перпендикулярны. Механическая база установки была сконструирована с учетом возможности взаимной вертикальной и горизонтальной юстировки двух маркеров перед началом измерений по генерируемым ими лазерным линиям. Сконструированная установка позволяет строить на вертикальных и наклонных поверхностях, имеющих различную степень криволинейности, пересечения горизонтальной и вертикальной лазерных линий свободного отвеса первого не заарретированного маркера с наклонной лазерной линией второго заарретированного маркера, закрепленного на вращающемся лимбе.

Созданное лазерное измерительное устройство для изучения петроглифов позволяет с максимально возможной точностью проводить геометрические измерения в полевых условиях на труднодоступных и криволинейных скальных поверхностях больших композиций петроглифов, не повреждая их разметкой в процессе замеров.

Прибор использовался в ходе изучения двух композиций: эллипсовидного объекта – «Земли» [Ларичев, Паршиков, 2006], и огромного эллипса – «Мирового Яйца» (Вселенной). Оба эллипса («Земля» и «Мировое Яйцо») позиционированы на плоскости скальной стены наклонно. Была поставлена задача установить величину этого наклона, чтобы ответить на закономерный вопрос – не отражают ли угло вые ко нстанты того и другого изображения астрономическую реальность, а именно – наклонное позиционирование «Земли» относительно плоскости эклиптики, маршрута движения Солнца в космическом пространстве? Решению этой задачи и были подчинены все последующие действия, связанные с угловыми замерами с помощью описанных выше приборов.

Измерения углов наклона больших осей обоих эллипсов проводились следующим образом. Опорная штанга на треноге предварительно выставлялась вертикально по пузырьковому уровню на расстоянии от 0,5 до 1,5 м от скальной плоскости с петроглифами. При необходимости штанга крепилась в распор под скальный козырек. Перед началом измерений плоскость крепления градуированного лимба выставлялась с максимально возможной точностью параллельно горизонтальной развертки плоскости скальной поверхности с рисунками. Затем производилась предварительная юстировка вертикальной соосности лазерных маркеров. Она осуществлялась путем совмещения проекций лазерных линий, генерируемых не заарретированными оптическими системами обоих маркеров на плоскости с петроглифами. Затем лазерный маркер, установленный на горизонтальной базе, жестко фиксировался. Второй, закрепленный на поворотном лимбе лазерный маркер арретировался, и в заарретированном состоянии проекция его вертикальной лазерной линии еще раз совмещалась с проекцией вертикальной лазерной линии свободного отвеса не заарретированного, жестко закрепленного на горизонтальной плоскости опорной площадки, первого маркера. Затем заарретированный маркер поворачивался на лимбе на угол, необходимый для совпадения проекции его лазерной линии с наклонной большой осью эллипсов. В результате наклонная лазерная линия заарретированного маркера совмещалась с большой осью одного из эллипсов. Линия отвеса не заарретированного маркера предварительно устанавливалась касательной или секущей к поверхности эллипсов в точке пересечения с проекцией наклонной лазерной линии заарретированного маркера.

В итоге угол наклона больших осей обоих эллипсов определялся как угол между лазерной линией свободного отвеса, не заарретированного лазерного маркера и наклонной лазерной линией заарретированного лазерного маркера, совмещенной с наклонной большой осью эллипсов. Измерения углов между лазерными линиями проводились с помощью электронного угломера WINKELTRONIC. После окончания измерений лимб с заарретированным маркером возвращался в исходное вертикальное положение до совпадения проекций верти- кальных лазерных линий обоих маркеров с целью проверки сохранения юстировки их вертикальной соосности после окончания измерений. Для получения точных значений измеряемых углов измерения повторялись многократно. Фиксировались только значения измерений, подтвержденные совпадением взаимной вертикальной соосности лазерных линий маркеров после окончания процедуры измерения. Величины измеряемых углов между проекциями лазерными линиями на скальной поверхности рассчитывались как среднеарифметическое значение нескольких измерений каждого угла прибором WINKELTRONIC. Разброс в значениях для одного этапа из нескольких измерений составлял порядка ±0,4°. Такая неточность при повторных измерениях обусловлена необходимостью при каждом измерении угла между лазерными линиями вручную фиксировать угломер WINKEL-TRONIC на скальной плоскости с изображениями.

Перед началом измерений было зафиксировано, что скальная плоскость с изображением эллипса «Мировое Яйцо» наклонена в своей верхней части от наблюдателя на ве- личину 8°. Скальная плоскость с изображением эллипса «Земля» наклонена в своей верхней части от наблюдателя на величину 6°. Из этого можно предположить, что максимальная угловая точность, с которой работали создатели композиции, находилась в интервале 1–2°. Учитывая также, что ширина линий петроглифов, изображающих эллипсы, находится в интервале 1–3 см, полученная нами точность в измерениях представляется достаточной для корректной оценки углов наклона больших осей эллипсов.

В результате проведенных измерений для эллипса «Земля» (рис. 4) были получены усредненные по нескольким измерениям значения угла наклона большой оси эллипса в интервале 23,1–23,3°. Наше предположение о том, что изображение малого эллипса композиции является изображением Земли, подтверждается – измеренный угол наклона большой оси эллипса «Земля», равный 23,1–23,3°, близок современному значению угла наклона оси Земли – 23,439°.

Соотношение размера большой оси эллипса «Земля» и диаметра «круглой планеты» – спутника, изображенного в композиции

Рис. 4. Изображение эллипса «Земли» и круглой «Луны» (справа от «Земли»)

Рис. 5. Измерения величины угла наклона «Мирового Яйца» (24,1°)

Рис. 6. Симметрия эллипса «Мирового Яйца» и эллипса «Земли» (относительно вертикальной линии свободного отвеса)

справа от эллипса «Земля» и отождествленного нами с «Луной» (см. рис. 4), равно 5,4. Соотношение размера малой оси эллипса «Земля» и диаметра «круглой планеты» – «Луны», равно 3,2. Истинное отношение диметра Земли (12 742 км), к диаметру Луны (3 476 км) равно 3,7, что находится в вышеописанном интервале отношений диаметра «Луны» и размеров большой и малой осей эллипса «Земля». Это вписывается в погрешность одного порядка, допустимую для знаний столь древней астрономии.

Для эллипса «Мировое Яйцо» (рис. 5) разброс величин углов наклона выбранных осей оказался в большом интервале значений – 19,4–30,8°. Столь значительный разброс значений объясняется невозможностью однозначного определения нахождения оси эллипса «Мировое Яйцо» из-за большой ширины его «скорлупы» – довольно глубоко прибитого в песчанике желоба. Выход из положения видится пока в изложении лишь косвенного соображения. Поскольку, как выяснилось, линия лазерного отвеса проходит одновременно по касательной к поверхностям обоих эллипсов четко, в согласии с законом симметрии (рис. 6), то можно предположить, что большая ось «Мирового Яйца» наклонена создателями композиции симметрично относительно касательной линии отвеса, как и большая ось «Земли» – под углом, близким 24°. Если это так, то данное обстоятельство облегчит в будущем решение еще одной задачи – более глубокого «прочтения» космогонического сюжета данных изобразительных композиций, построенных на концепции симметрии двух начал.

Таким образом, по результатам проведенных нами с использованием современ- ных приборов измерений можно сказать, что достижение максимально возможной точности при геометрических построениях приобретает особо острую актуальность при изучении композиций, в которых отчетливо просматривается протонаучная информация, связанная с познаниями в астрономии людей эпох неолита и палеометалла. Выводы по решению таких фундаментального значения проблем должны подкрепляться результатами измерений надежного в достижении точности приборного инструментария.

PRECISION INSTRUMENTS AND METHODS OF STUDY OF STRUCTURE AND SPATIAL COORDINATES OF SOME KINDS ROCK DRAWINGS (ON MATERIALS BY NORTHERN KHAKASIA)