Причины и условия протекания "Революции роз" в Грузии

Автор: Воробьев К.А., Чанкселиани Р.Р.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Международные экономические отношения

Статья в выпуске: 6 (24), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается феномен Грузии XXI века - «революция роз». Авторы исследуют хронологические причины возникновения этого события и условия, в которых протекала революция. Отвергая «журнальные» теории, авторы показывают, что «революция роз» - сложная структура, тесно связанная с распадом СССР, разносторонностью векторов развития стран СНГ и имеющий ряд как внутренних, так и внешних причин в самой Грузии.

Политика, цветная революция, революция роз, грузия, шеварднадзе, саакашвили, снг

Короткий адрес: https://sciup.org/140271772

IDR: 140271772

Текст научной статьи Причины и условия протекания "Революции роз" в Грузии

Shevardnadze, Saakashvili, CIS.

Предпосылки революции. Основополагающей причиной возникших событий 22 ноября, получивших название «революция роз», стало недовольство гражданами Грузии управлением страной Эдуардом Шеварднадзе. Впоследствии грузинской оппозиции удалось ворваться в парламент и де-факто свергнуть действующего Президента. Революция положила начало серии аналогичной на постсоветском пространстве (Азербайджане, Армении, Белоруссии, Киргизии, Украине).

На внутреннюю и внешнюю политику действующего Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе оказывало несогласие с вектором задаваемым Россией, вынуждая искать пути сближения с Западной сверхдержавой. Но курс на Запад вовсе не означал приверженности западным ценностям и принципам во внутренней политике. Демократические заявления в значительной степени носили исключительно формальный характер для Грузии. Серьезной опорой Э. Шеварднадзе была коммунистическая номенклатура государства [3].

Социально-экономический путч был вызван потерей правительством доверия граждан, в связи с тяжёлым экономическим положением в Грузии Э. Шеварднадзе, а также коррупцией среди служащих в команде Президента. Возникший социально-политический кризис в стране достиг пика накануне президентских выборов 2 ноября 2003 года.

Ход событий. Партия «Союз Граждан Грузии», созданная Э. Шеварднадзе в 1993 г., ежегодно занимала большую часть мест в парламенте. В ходе чего рост коррупции в государстве стал стремительно расти. К концу 90-х г. экономический рост полностью обрушился, начался социально-политический регресс. Вдобавок к этому, страну охватил миграционный кризис. Плохо функционировали источники государственного дохода, а судебные постановления не выполнялись. Общество отрицательно отзывалось о работе Шеварднадзе.

После президентских выборов в 2000-м году, в ходе чего снова победил Шеварднадзе, его заподозрили в фальсификации результатов.

В октябре 2001 года, Грузия вторглась в Абхазию, но все попытки установить там свой контроль обернулись неудачей. По этой причине, в ноябре 2001 года начались стихийные митинги перед зданием парламента. Народ требовал немедленной отставки Президента.

Парламентские выборы 2003 года несли огромное значение для Грузии. К этому времени стали формироваться новые партии и объединения, а Шеварднадзе де-юре был лишен опорной политической организации.

На выборы 2 ноября 2003 года пришло максимальное число избирателей.

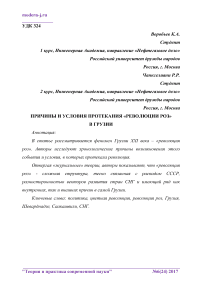

Первоначальные результаты выборов показывали уверенную победу партии «За Новую Грузию», однако это вызвало многочисленные протесты среди избирателей. После пересчета голосов, победу одержала партия М.Н. Саакашвили (рис. 1).

■ "За Новую Грузию"

-

■ "Союз Демократического Возрождения"

-

■ "Саакашвили-Национальное Движение" ■ "Лейбористская партия"

"Бурджанадзе-Демократы" "Новые Правые"

Рис. 1. Результаты выборов в Грузии 2003 г., %

«Революция роз» была политически важна для страны, на несколько дней выдвинув Грузию в первую двадцатку стран на международной арене. Благодаря революции к власти пришел оппозиционер М.Н. Саакашвили, что положило начало к важнейшему в кавказском регионе событию - развитии демократической республики. Итоги этой революции оказали свое влияние далеко за пределы Грузии. В частности, благодаря «революции роз» произошло стремительное развертывание революционного движения в

Украине - государстве, в котором грузинские флаги развевались в ходе митингов «оранжевой революции» 2004 года. Возможность революций, подобных грузинской, а также переход к демократии стали предметом обсуждений на самых разных уровнях и в разных странах, включая Россию [1].

Число участников. На митинги у здания правительства в столице Грузии приходили более тысячи человек. Всего же в митингах оппозиции в Тбилиси приняли участие свыше 10 тысяч человек. На самый крупный митинг (начавшийся после публикации первоначальных данных о выборе 2003 г.), пришло более 50 тысяч граждан.

Общее число участников за всю «революцию роз» составило около 100 тысяч человек.

Основные последствия «революции роз». Президенту Э. Шеварднадзе, за все свое время правления, удалось остановить социальный кризис, который был отголоском распада СССР, и стабилизировать экономику Грузии. При этом Америка, которая в 2001 г. вступила в войну с Афганистаном, была заинтересована в грузинских территориях, в результате чего в конце 2003 г. произошла «революция роз».

Основная причина революции - несогласие народа с результатами выборов. С другой стороны, легитимная власть не бойкотировала оппозицию, наоборот, ей был открыт доступ в грузинские СМИ, ТВ и интернет. За неполных два года силами объединенной оппозиции в Грузии была создана новая партия «Национальное движение», численность которой составляла около 20 тысяч активных граждан. Н. Бурджанадзе была объявлена и. о. президента Грузии. В ночь на 23 ноября Э. Шеварднадзе под давлением оппозиции, в частности их лидера М.Н. Саакашвили, подписал указ о своей отставке. В конченом счете, за три недели в ноябре 2003 г. победу одержали сторонники М. Н. Саакашвили, набравший более 96 % голосов, несмотря на это, правительство отказывалось применять силу против своих же граждан. В ходе данной революции не было официальных потерь среди населения, беспорядков и т.д. Вместо того люди держали в руках букеты роз – символ новой власти.

С заключительного этапа «революции роз» прошло уже около 13 лет, теперь можно хронологически оценить эффективность управления государством в то время. Важным фактом является то, что революция началась в ноябре 2003 г., а к власти М.Н. Саакашвили пришел лишь к концу января 2004 г., следовательно, необходимо рассматривать динамику социального и экономического развития в период с 2004 г. по 2008 г., перед тем, как началась война в Южной Осетии. Как итог, с января 2004 г. Грузия официально вышла из состава СНГ и отказалась от позиции региональной интеграции.

После «революции роз» политическая ситуация в стране резко изменилась. Многие партии исчезли с политической сцены, остальные утратили свое влияние. Следует отметить, что эти неоднородные процессы в основном были обусловлены сложившейся в стране революционной ситуацией. Членов правительственного блока «За новую Грузию» беспокоило лишь спасение самих себя. Та же участь постигла «Возрождение», правительственную партию Аджарии: был свергнут авторитарный режим А. Абашидзе, а его самого выдворили из Грузии [2].

Показательными являются данные переписи населения с 2004 по 2008 гг. (рис. 2). Впервые 3 года можно заметить миграционный прирост людей и возрастающий оптимизм в социальной сфере. Возвращение эмигрантов на родину – один из ключевых факторов в социальном успехе Грузии на первых порах. Однако такое положение вещей быстро изменилось и к 2007 г. в Грузии начался социальный откат.

|

5000 |

4398,7 |

4420,9 |

4298,2 |

||

|

4500 |

4318,3 |

4361,3 |

|||

|

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -500 |

2041 |

2024 |

2022 |

1965 |

1882 |

|

5,5 |

76,3 |

-12,1 |

-20,7 |

-10,2 |

|

|

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

Среднегодовая численность населения, тыс. человек

Миграционный прирост, тыс. человек

Рис. 2. Население Грузии в 2004-2008 гг.

Несмотря на то, что население Грузии начало резко расти, а также при условии того, что увеличился миграционный прирост населения страны, количество экономически активного населения продолжило стремительно уменьшаться. Это свидетельствует о том, что имевшиеся проблемы так и не были решены и власть начала терять доверие, ставя под сомнение общую состоятельность осуществляемого им управления.

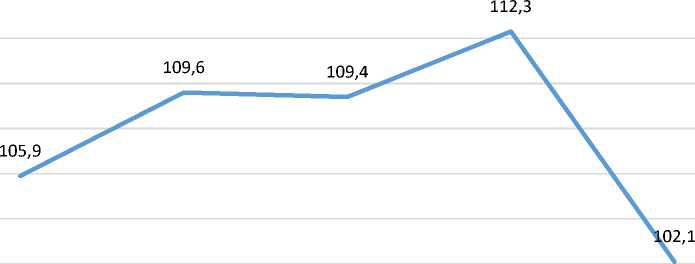

Теперь акцентируем внимание на ВВП Грузии в 2004 г. (рис. 3)

2005 2006 2007 2008

Валовой внутренний продукт в постоянных ценах (в % к предыдущему году)

Рис. 3. ВВП Грузии в 2004-2008 гг.

Заметен кратковременный скачек в первые 4 года правления М.Н. Саакашвили, затем с 2007 по 2008 гг. наблюдается регресс ВВП ниже первоначального послереволюционного уровня 2004 г. С одной стороны, Грузия не сменила вектор своего развития, однако темпы этого развития были резко снижены. Новое правительство не проводило должных экономических реформ. Подобная политика почти не оказывала влияние на социальное развитие и повышение уровня жизни населения.

Основной реформой, проведенной М.Н. Саакашвили стала реформа полиции. Эта реформа стала одной из самых успешных реформ в Грузии. Были сокращены все полицейские и упразднена ГАИ, одновременно с этим был создан полицейский патруль американского типа. Если в 2003 году уровень доверия полиции составлял от 5 % до 10 %, то к 2008 г. превысил 60 %.

Уровень безработицы в Грузии до 2004 г. составлял 13 %, а в 2008 году после кризиса безработица подскочила до 16 %, что впоследствии оказало сильное влияние на граждан.

Заключение

Мы рассмотрели путь социально-политического развития Грузии в 2004 - 2008 гг.

Грузии с 2004 года представляла собой государство, основанное на пирамиде коррупции. С учетом того, что в Грузии гражданское общество было наиболее развитым (по сравнению с другими государствами Кавказского региона), утвердились признанные легитимной властью демократические ценности и принципы, сформировались независимые СМИ. Именно эти различия обусловили увеличение влияния Грузии на международной арене с 2003 г. [3].

В итоге можно сказать, что период развития Грузии с 2004 по 2008 гг. протекал на довольно низком уровне, под огромным риском возникновения кризиса, который впоследствии охватил страну. Однако с 2004 по 2006 гг. были значительные улучшения в уровне жизни, стабилизация экономики, повышение ВВП и др.

Недовольство народа в социально-политической сфере, а также серьезные потери в экономике страны, позволило отстранить М.Н Саакашвили от занимаемого им президентского поста. Таким образом, «революция роз» в Грузии стала заключительной частью, связанную с укреплением центральной демократической власти. Благодаря этому, в 2003 году революция завершилась победой оппозиции, т.е слабый политический режим Э. Шеварднадзе сменился более сильным режимом нового образца, которую в то время представлял М.Н. Саакашвили.

Процесс формирования новой партийной системы в Грузии открывает проблемы, препятствующие формированию и развитию политических организаций Западного типа. Многие партии, несмотря на приверженность демократии, строятся на принципе «вождя», где акцент делается на фигуре лидера. В них нет как таковой демократии, так как их руководители принимают решения единолично, что способствует зарождению конфликтов в рядах партии, с последующим ее разделением, а порой даже исчезновении партии с политической сцены. Подобный процесс способствует, с одной стороны, увеличению числа партий, с другой - препятствует их укреплению и функционированию на большой арене [2].

На сегодняшний день социальное, политическое и экономическое развитие Грузии начинает понемногу стабилизироваться. По крайней мере, с учетом актуальных данных, ситуация выглядит намного лучше, чем до «революции роз». С другой стороны, по мнению ряда специалистов, сохраняются потенциальные серьезные проблемы, связанные с восстановлением целостности территорий, ранее принадлежавших Грузии и превращением этой республики в сильную региональную державу [1].

Список литературы Причины и условия протекания "Революции роз" в Грузии

- Верч Д.В. Грузия после "революции роз"//Кавказ и глобализация. 2006. Т. 1. № 1. С. 62-77.

- Гахокидзе Э. Грузия: политические партии до и после "революции роз"//Центральная Азия и Кавказ. 2005. № 2 (38). С. 66-73.

- Мацаберидзе М. "Революция роз" и страны Южного Кавказа//Центральная Азия и Кавказ. 2005. № 2 (38). С. 7-15.