Применение 3D-моделирования для реконструкции облика и функции предметов неутилитарного назначения (на примере антропоморфной скульптуры из материалов могильника Турист-2)

Автор: Колобова К.А., Федорченко А.Ю., Басова Н.В., Постнов А.В., Ковалев В.С., Чистяков П.В., Молодин В.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного исследования артефактов неутилитарного назначения, осуществленного с применением методов трехмерного сканирования на базе оборудования с различными техническими характеристиками. Предметом исследования послужила антропоморфная фигура из могильника раннего бронзового века Турист-2, изготовленная из ископаемого бивня мамонта. Цель данной работы заключалась в апробации новейших методик анализа древних изделий посредством сканирования методом структурированного подсвета. Этот метод предоставляет возможность неинвазивного изучения артефакта, полноценного манипулирования его масштабированной моделью и точного определения его морфометрических характеристик. Дополнительно проводились технологическое и экспериментально-трасологическое исследования, предусматривающие получение новых, ранее недоступных данных по функциональности объектов. В результате комплексного изучения антропоморфной фигуры из бивня мамонта реконструированы ее первоначальный облик, технология изготовления и иконографические особенности. Построение серии поперечных сечений скульптуры, вычисление ее центра тяжести в совокупности с известными археологическими свидетельствами позволили установить, что изделие использовалось в качестве своеобразного украшения, нашиваемого на одежду. Для культурных и технологических сопоставлений были привлечены две плоские антропоморфные скульптуры из того же погребального комплекса: пряжка из капа и сланцевая фигурка. Стилистические особенности всех трех изображений, проиллюстрированные продольными сечениями, несмотря на зафиксированные морфологические, технологические и сырьевые отличия, свидетельствуют об их принадлежности к единому иконографическому стилю.

Бронзовый век, крохалевская культура, антропоморфная скульптура, иконографический стиль, трехмерное моделирование, экспериментально-трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145970

IDR: 145145970 | УДК: 903.25+004.94 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.4.066-076

Текст научной статьи Применение 3D-моделирования для реконструкции облика и функции предметов неутилитарного назначения (на примере антропоморфной скульптуры из материалов могильника Турист-2)

Развитие археологической науки в последние годы определяется активным внедрением новых методов и технологий. Важное место в этом процессе занимает 3D-моделирование, которое может использоваться как самостоятельный инструмент исследования, так и в комплексе с общепринятыми методами. Одним из основных и неоспоримых преимуществ применения 3D-моделирования археологических артефактов в рамках сканирования по сравнению с прорисовкой, фотографированием и фотограмметрией является возможность относительно быстрого создания высококачественных масштабированных моделей. Однако использование данного метода не ограничивается визуализацией, оно предоставляет массу новых возможностей для получения верифицируемых результатов.

Первые попытки исследования артефактов с помощью цифровых моделей предпринимались еще в конце XX в. [Wood, Chapman, 1992; Levoy et al., 2000]. С тех пор моделирование с использованием сканеров структурированного подсвета стало широко распространенным инструментом для визуализации и изучения историко-культурных ценностей [Mcpherron, Gernat, Hublin, 2009; Counts, Averett, Garstki, 2016]. Для исследования артефактов бронзового и железного веков 3D-моделирование уже применяется как стандартный метод [Karasik, Smilansky, 2008].

Трехмерное моделирование широко используется при изучении петроглифов. Анализ трехмерных моделей позволяет не только документировать и сохранять объекты, но и получать новую информацию в результате выявления ранее невидимых рисунков, стратификации накладывающихся друг на друга изображений и определения технологии их нанесения [Grimaud, Cassen, 2016; Дэвлет и др., 2017; Зоткина, 2019; Zotkina, Kovalev, 2019].

Отдельной сферой применения новых технологий является исследование уникальных изделий неутилитарного назначения. До настоящего времени не создано общепринятого протокола изучения этих пред- метов в силу различий в их морфологии и функции [Counts, Averett, Garstki, 2016; Grosman et al., 2017; Morris, Peatfield, O’Neill, 2018]. Наиболее яркий пример подобных изысканий – установление функций масок из неолитических комплексов Леванта, в результате чего был сделан вывод о постмортальном характере этих объектов [Grosman, Ovadia, Bogdanovsky, 2014].

В данной работе представлен опыт первого в отечественной археологии исследования, направленного на реконструкцию облика, функции, технологии изготовления и иконографических особенностей антропоморфных фигур на основе применения методов 3D-сканирования, технологического и экспериментально-трасологического анализов.

Материалы исследования

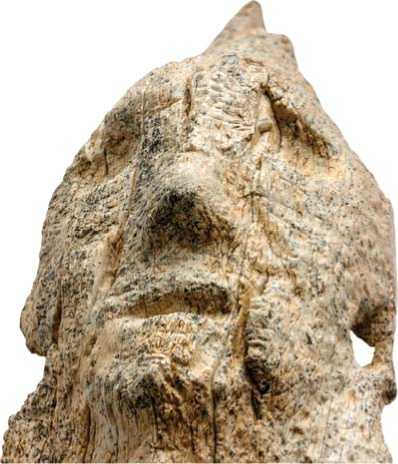

Предметом нашего исследования является антропоморфная фигура из бивня мамонта, найденная в погр. 5 могильника раннего бронзового века Турист-2 (г. Новосибирск) [Басова и др., 2017]. Для культурной и стилистической интерпретаций нами были привлечены две другие антропоморфные фигуры из этого погребального комплекса: пряжка из капа (нароста на дереве с деформированными волокнами древесины), обнаруженная в том же захоронении, и сланцевая фигурка из погр. 6*.

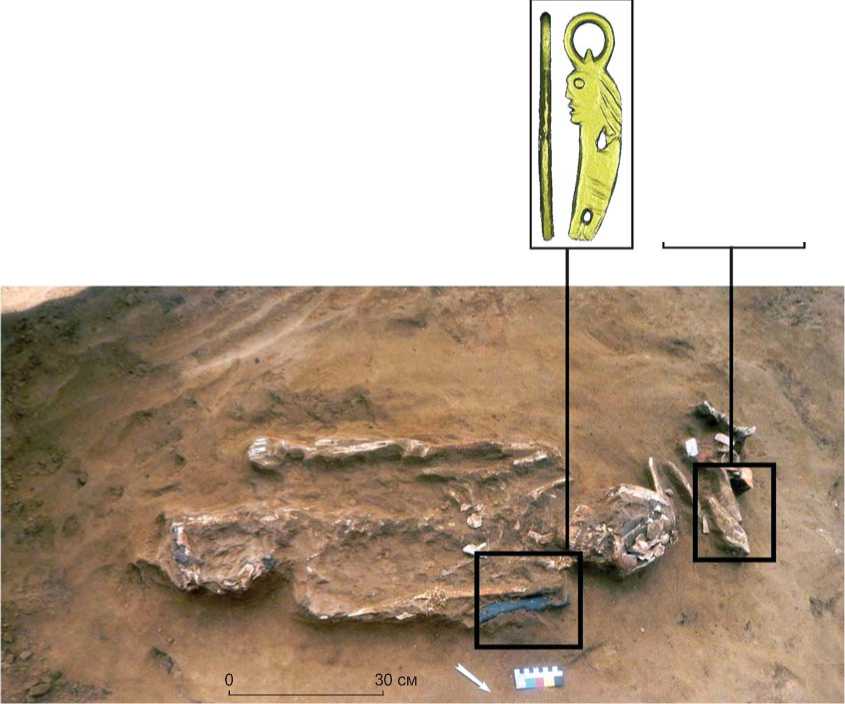

В могильной яме на глубине 0,8 м от дневной поверхности лежал скелет мужчины 40–45 лет, погребенного в вытянутом положении на спине, головой на север. Мелкие кости стоп и кистей рук отсутствовали. К северо-западу от скелета зафиксирован фрагмент правой части нижней челюсти мужчины 20–25 лет (определения младшего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН М.С. Кишкурно). Между ним и черепом зрелого мужчины находилось скопление арте фактов, включавшее два шлифованных каменных ножа, от-щепы, резцы бобра, изделия из кости и анализируемую антропоморфную фигуру (рис. 1). Изучаемый артефакт был частично разрушен вследствие естественного растрескивания и расслоения бивня по его конусовидной структуре. В процессе консервационно-реставрационных работ находка была склеена, небольшие участки поверхности в области головы оказались утрачены. Пряжка из капа лежала параллельно плечевой кости полного костяка (рис. 1). Третья рассматриваемая фигура располагалась в мог. 6 чуть выше тазовых костей взрослого погребенного [Там же].

Методы исследования

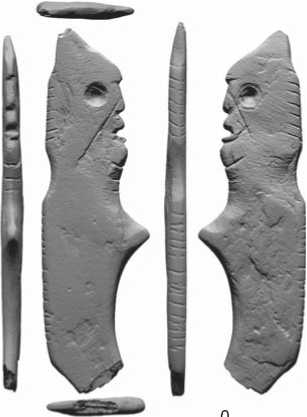

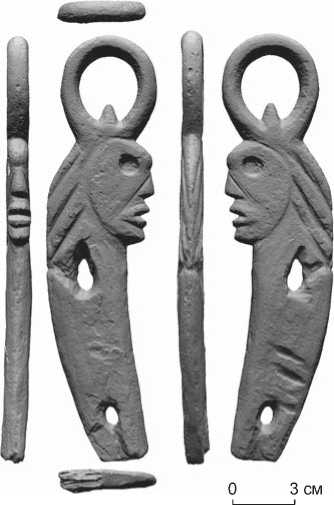

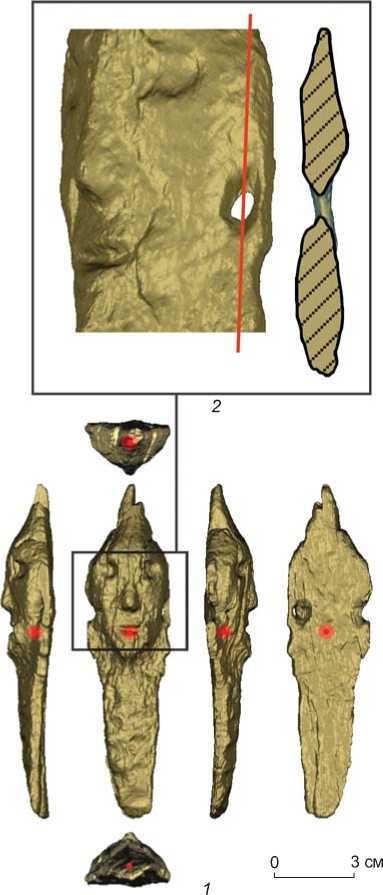

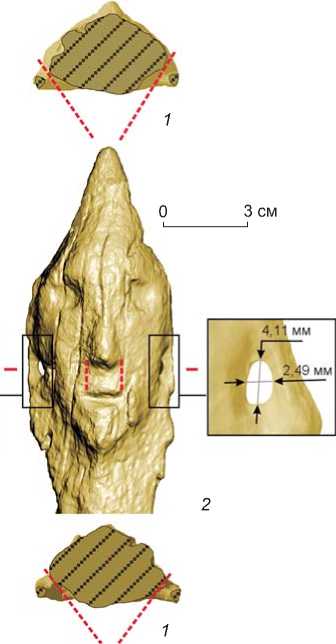

Все три антропоморфные фигуры из погребального комплекса Турист-2 были подвергнуты трехмерному сканированию с использованием метода структурированного подсвета (рис. 2). Метод заключается в том, что при помощи видеопроектора на сканируемый объект проецируются наборы световых полос, которые фиксируются посредством цифровых камер высокой точности. На основе преобразований образца полос с использованием программного обеспечения вычисляется 3D-сетка поверхности объекта.

Для трехмерного сканирования антропоморфной фигуры из бивня мамонта (модель № 1) применялся 3D-сканер Thor Drake, разрешение 0,15 мм, точность 3D-точки (среднеквадратичное отклонение) 0,04 мм. Трехмерные модели двух других объектов были получены с помощью 3D-сканера Rangevision Pro 5M. Разрешение для пряжки из капа (модель № 2) 0,1 мм, для ан-

Рис. 1. Расположение антропоморфных фигур в погр. 5.

тропоморфной фигуры из сланца (модель № 3) 0,04 мм, точность 3D-точки – соответственно 0,03 и 0,018 мм.

Процесс 3D-сканирования включает два этапа – съемку и совмещение трехмерных снимков в единую модель [Чистяков и др., 2019]. Для моделей № 2 и 3 было сделано 50 и 70 3D-снимков соответственно, ок. 1,2–1,5 млн точек в каждом. Для частичной автоматизации совмещения 3D-снимков использовались маркеры – специальные метки, определяемые программным обеспечением при сканировании. 3D-сканер Thor Drake имеет несколько другой принцип проецирования, который заключается в накладывании сетки и получении 3D-снимков с более высокой скоростью, но меньшим количеством точек на каждом. Следова- тельно, для создания модели эквивалентного качества требуется большее количество снимков. Для модели № 1 было сделано 3 757 снимков, 2 000–5 000 точек в каждом. После объединения снимков мы получили полигональные 3D-модели со следующими параметрами: № 1 – 972 848 полигонов, № 2 – 1 292 650, № 3 – 3 194 026 полигонов.

Последующая обработка моделей выполнялась в программном обеспечении Autodesk Netfabb и Meshmixer. Оно позволяет, во-первых, в автоматическом режиме производить заливку пустых областей

Рис. 2. 3П-модели антропоморфных фигур из бивня мамонта ( 1 ), сланца ( 2 ) и капа ( 3 ).

в 3П-модели на основе интерполяции координат крайних точек области, тем самым приближенно восстанавливая исходную поверхность; во-вторых, исправлять ошибки полигональной модели, такие как самопересечения, мелкие шипы, островки и т.д. Все манипуляции с моделями (определение центра масс объекта, сечения, вычисление объема) выполнялись в данной программе.

Центром тяжести называется геометрическая точка приложения равнодействующей всех сил тяжести, действующих на частицы тела при любом положении последнего в пространстве. Центр тяжести твердого тела в однородном гравитационном поле совпадает с положением его центра масс. Расчет центра тяжести 3П-модели проводится с допущением, что она является однородным телом. В таком случае центр тяжести будет являться геометрическим центром модели (барицентр или центроид). Координаты барицентра рассчитываются как среднее арифметическое координат всех точек 3П-модели либо методом разбиения на конечное число частей, например тетраэдров. Последний метод удобен, т.к. каждый треугольник поверхности полигональной модели будет соответствовать грани тетраэдра, а четвертая вершина будет лежать на нормали к этому полигону; координаты центра тяжести объема для каждого вычисляются по координатам вершин [Понарин, 2009, с. 36]. Общий объем тела равен сумме объемов составных частей:

3 cм

Координаты центра тяжести тела определяются по формулам: __

ус= Vi yi)/v,

где x, , y, , z, - координаты центров тяжести составных частей [Тарг, 1986, с. 38-39].

Реконструкция недостающих элементов модели № 1 была осуществлена методом зеркального отражения соответствующих им элементов (с учетом допущения о симметричности этих элементов) и частич- ного скульптинга с помощью программного пакета Autodesk Meshmixer. В рамках комплексного исследования применялись экспериментально-трасологический и технологический анализы антропоморфных скульптур. Для реконструкции древних технологий обработки сырья выполнялось несколько специализированных научных процедур: анализ технологического контекста, конкретных форм и технологической последовательности производства изделий, техник обработки, использовавшегося инструментария, типа и источников сырья, экспериментальное моделирование различных способов или технологий обработки [White, 2007; Хлопачев, Гиря, 2010, c. 7–38].

Экспериментально-трасологический анализ использовался для реконструкции функции, назначения и способов производства древних артефактов. Он включал две взаимосвязанные научные процедуры: исследование рабочих поверхностей орудий с целью выявления, изучения и фиксации следов износа/об-работки и физическое моделирование процессов производства реплик древних артефактов для получения эталонных образцов. Анализ следов осуществлялся при малом (×7–45) увеличении с использованием бинокулярного микроскопа Альтами СМ0745-Т с косым освещением. Их фотографическая фиксация производилась зеркальной камерой Canon EOS 5D Mark IV, совмещенной с объективами Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM и MP-E 65mm F2.8 1-5X Macro и штативом с ручной наводкой на резкость. Для получения фотографий с фокусировкой по всей площади одного кадра применялась программа Helicon Focus. В процессе интерпретации различных категорий следов привлекались экспериментальные данные из опубликованных источников [Хлопачев, Гиря, 2010, c. 39–101; Heckel, Wolf, 2014; Steguweit, 2015; Hein, 2018] и материалы собственных экспериментальных наблюдений. Используемая модель исследования была апробирована нами при анализе артефактов из кости с палеолитических памятников Алтая [Шуньков, Федорченко, Козликин, 2017; Деревянко и др., 2018].

Результаты исследования

Сохранность анализируемой антропоморфной фигуры из бивня мамонта определена нами как удовлетворительная. В результате трасологического анализа установлено, что следы обработки и износа на артефакте сохранились не полностью, будучи деформированными вследствие расслоения по конусам роста бивня из-за высыхания и поверхностной эрозии. Тем не менее некоторое снижение информативности этого изделия не помешало осуществить все научные процедуры, необходимые для установления его назначения и технологии производства.

Анализ следов обработки, морфометрических и сырьевых особенностей антропоморфной скульптуры из бивня мамонта свидетельствует о достаточно специфической технологической последовательности, направленной на получение удлиненных массивных сколов. Исходное сырье, очевидно, было найдено в ископаемом состоянии, поскольку последние шерстистые мамонты ( Mammuthus primigenius ) исчезли с большей части территории Сибири в конце позднего плейстоцена [MacDonald et al., 2012]. В эпоху ранних металлов в Западной Сибири бивень мамонта мог добываться в береговых обнажениях речных долин [Бо-родовский, 1995; 2012, с. 33].

Процессу обработки ископаемого бивневого сырья стадиально предшествовало освобождение дентинного тела бивня от поверхностного цементного слоя. Следующий этап – получение исходного скола-основы. Следы первичной обработки на поверхностях артефакта не сохранились из-за сильного видоизменения его морфологии на последующих этапах изготовления антропоморфной фигуры. Морфометрические параметры (прежде всего массивность и большая длина) и особенности ориентации артефакта относительно слоистой структуры бивня свидетельствуют о том, что заготовка, вероятней всего, имела стержневидную форму и широкое V-образное поперечное сечение. Подобная морфология указывает на получение удлиненного скола путем глубокого продольного вырезания или подрубания с последующим разламыванием предварительно увлажненного бивня [Хлопа-чев, Гиря, 2010, с. 29].

Рассматриваемый вариант расщепления мог осуществляться как по предварительно намеченным и подготовленным пазам, так и без них. В последнем случае роль пазов, инициирующих процесс получения удлиненных стержневидных заготовок, могли играть расположенные на поверхно сти бивня глубокие продольные трещины, характерные для ископаемого бивневого сырья. По данным А.П. Боро-довского, для первичной обработки бивня мамонта в бронзовом и раннем железном веках широко использовались металлические рубящие орудия [1997, с. 108–109]. В процессе отделения удлиненных сколов от тела бивня, очевидно, применялась система клиньев и рычагов.

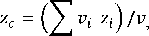

На следующей стадии осуществлялась обработка поверхностей заготовки строганием, вероятно, также в увлажненном состоянии. Следы строгания металлическим инструментом с относительно прямым лезвием сохранились на вентральной стороне изделия (рис. 3, 2 ). При увеличении ×10–45 они имеют вид протяженных извилистых борозд, расположенных диагонально по отношению к длинной оси артефакта. Строгание применялось для выравнивания поверхности, формирования контуров лица и головного убора.

3 cм

Рис. 3. Оформление сквозных биконических отверстий с тыльной ( 1 ) и лицевой ( 3 ) стороны и следы строгания на поверхности артефакта ( 2 ) .

0 3 cм 3

Рис. 4. Оформление глаз инструментом с U-образным лезвием.

Рис. 5. Лицо скульптуры: характер оформления носа и рта.

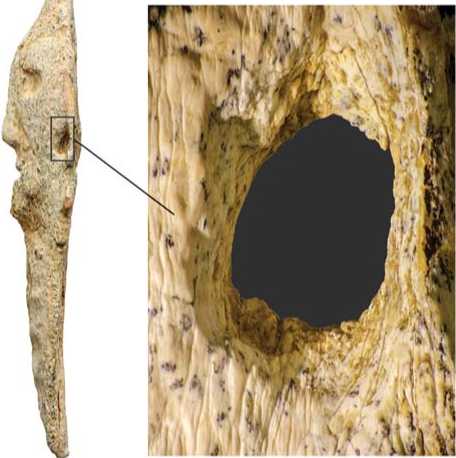

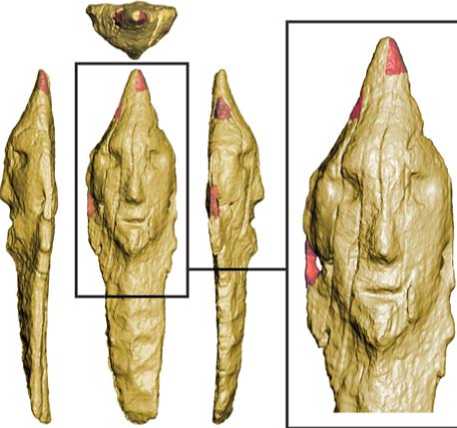

Следующий этап изготовления антропоморфной фигуры предполагал оформление черт лица с использованием различных инструментов. Оба глаза переданы несквозными отверстиями, вырезанными орудием с U-образным лезвием - типа овальной стамески

(рис. 4). Характер поперечного сечения рта позволяет говорить о его формировании инструментом с V-образным сечением - скорее всего, тем же самым ножом, которым выполнялась обработка на предыдущей стадии (рис. 5).

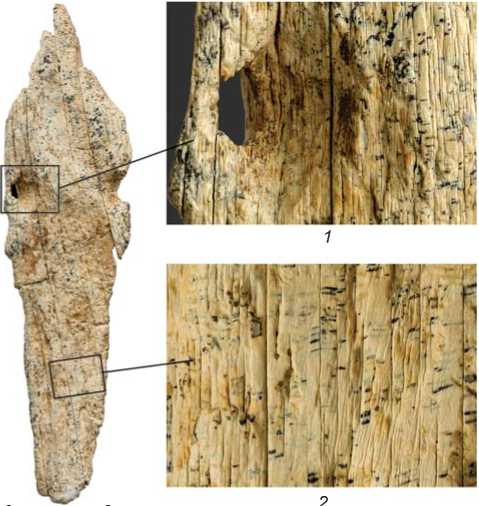

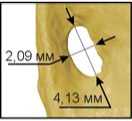

По всей видимости, металлический нож с остроконечным лезвием использовался и для последующего изготовления двух биконических отверстий на краях изделия, одно из которых сохранилось полностью. Внутри него зафиксированы следы, характерные для прорезания (см. рис. 3, 1, 3 ). Сначала на бивневой заготовке с вентральной стороны было сформировано сквозное отверстие в виде широкого усеченного конуса овальной формы. Затем его расширили с противоположной стороны во встречном направлении. Следы выравнивания канала отверстия путем дополнительной расточки отсутствуют.

Сохранность поверхностей скульптуры не позволила выявить внутри отверстий следов утилизаци-

Рис. 6. Расположение центра тяжести фигуры ( 1 ) и продольное сечение, демонстрирующее бикони-ческое сверление ( 2 ).

онного износа. Тем не менее благодаря использованию инструментов 3D-моделирования были получены непротиворечивые данные относительно функционального использования анализируемого артефакта. Работая с трехмерной моделью, мы выполнили продольный разрез фигуры, что позволило увидеть профиль целого правого отверстия (рис. 6, 2 ). Визуализацию такого рода можно получить только в рамках 3D-моделирования с помощью сканирования или фотограмметрии.

Использование трехмерного моделирования дало возможность определить центр тяжести изделия, который визуализирован в виде красного круга на модели (рис. 6, 1 ). Он находится ниже симметричных боковых отверстий (целого и фрагментированного) и на равном расстоянии от них. Такое расположение центра масс, совпадающего с центром тяжести, обеспечивало устойчивость скульптуры-нашивки, несмотря на то, что удлиненный предмет крепился к одежде только в двух точках. При ношении верхняя часть фигуры не могла отклониться вперед. Физические свойства изделия гарантировали его строго вертикальное положение. Этот факт является дополнительным свидетельством в пользу высокого мастерства человека, изготовившего фигуру и предусмотревшего ее комфортное использование.

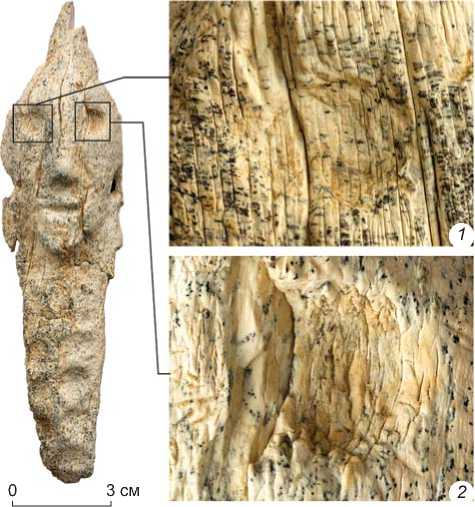

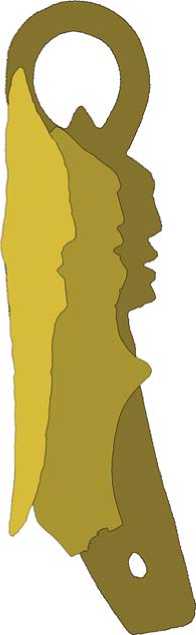

Применение метода зеркального отражения позволило реконструировать недостающие части анализируемой скульптуры, в т.ч. левое отверстие для крепления (рис. 7). Было восполнено 0,7 % объема предмета. В результате реконструкции стали возможны измерения просверленных отверстий и их сопоставление (рис. 8, 2 ). Оси этих отверстий пересекаются в точке, соответствующей продольной плоскости симметрии скульптуры (рис. 8, 1 ). Подобное направление характерно для изделий, которые крепились к одежде с помощью двух относительно тонких ремешков или нитями [Dayet et al., 2017, p. 642–643; Федорченко, 2018, с. 120].

Дискуссия

Бивень мамонта – один из наиболее востребованных поделочных материалов органического происхождения, исключительно широко использовавшийся в Северной Евразии для создания разнообразных формальных орудий, персональных украшений и предметов искусства начиная с раннего верхнего палеолита [Петрин, 1986, с. 82; Макаров, 2013; Питулько, Павлова, Никольский, 2015; Синицын, 2016; Шуньков, Федорченко, Козликин, 2017; Krivoshapkin et al., 2018]. С наступлением эпохи голоцена развитые технологии обработки бивневого сырья продолжали существовать в Сибирской Арктике, на что указывают материалы

0 3 cм

Рис. 7. Реконструкция первоначального облика антропоморфной фигуры из бивня мамонта .

Рис. 8. Направление осей симметричных отверстий ( 1 ) и метрические параметры существующего и реконструированного отверстий ( 2 ).

мезолитической стоянки на о-ве Жохово в ВосточноСибирском море и неолитического погребения Родинка на нижней Колыме [Гиря, 2015; Кистенев, 1992].

Одни из наиболее ярких примеров изготовления антропоморфных фигур из бивня мамонта в позднем бронзовом веке на территории Сибири отмечены в погребальных комплексах глазковской культуры Прибайкалья: могильников Усть-Уда (погр. 4 и 6), Семеновский (мог. 4), Братский Камень (погр. 1) и Новый Качуг (погр. 1) [Окладников, 1955, с. 285–287]. В связи с предметом нашего исследования особый интерес вызывают две плоские бивневые фигурки из материалов Усть-Удинского могильника, передающие изображения мужчины и женщины. В плечевых и бедренных частях этих фигур оформлено по четыре бикони-ческих отверстия [Там же, с. 286–287, рис. 139–140]. Расположение фигурок в области груди и живота погребенных позволило предполагать, что они были прикреплены к одежде. Еще две плоские антропоморфные фигурки из бивня мамонта были обнаружены в погребении позднего бронзового века в устье р. Кода в Северном Приангарье [Дроздов, 1974]. Более поздние примеры обработки бивневого сырья в Западной Сибири зафиксированы в материалах святилища Усть-Полуй раннего железного века в устье р. Оби и памятников раннего Средневековья Верхне-Аксе-ново-2, Сопка-1, Кипо-Кулары [Бородовский, 1997, с. 104–111; 2012]. В отдельных районах Сибирского Севера бивень мамонта используется как поделочный материал вплоть до настоящего времени [Федоров, 2017].

В первой публикации, посвященной раскопкам могильника Турист-2, подчеркивается, что иконография обнаруженных в нем предметов характерна для культур эпохи ранней – развитой бронзы в Западной Сибири (окуневская, самусьская, кротовская, каракольская, одиновская, елунинская), проявление которых отмечается в лесостепной зоне между Иртышом и Енисеем [Басова и др., 2017]. По этой причине круг аналогий анализируемому предмету может быть до статочно широк. Наиболее близкий, с нашей точки зрения, предмет – нашивная односторонняя антропоморфная пластина (или пряжка), найденная в захоронении эпохи ранней бронзы могильника Кораблик I на северо-востоке равнинного Алтая [Грушин, Кокшенев, 2004, рис. 4, 1 ]. По мнению Ю.Ф. Кирюшина и С.П. Грушина, предмет уникальный [2007, с. 25]. Он действительно не имеет полных аналогий, однако плоскостное барельефное изображение анфас делает предлагаемое нами сопоставление вполне корректным.

Следует обратить внимание еще на одну деталь всех трех анализируемых антропоморфных фигур из могильника Турист-2 – островерхие головные уборы. Исследователями не раз отмечалось наличие на сакральных изображениях рассматриваемого культурно-хронологического пласта лучеобразных головных уборов, особенно характерных для петроглифов (см., напр.: [Кубарев, 1988, табл. IX, 2; XI, 1; XIII, 1, 2]), но также встречающихся на керамике окуневской культуры [Паульс, 1997, рис. 4] и мелкой пластике [Грушин, Кокшенев, 2004, рис. 4]. Для произведений пластического искусства из камня, металла и кости этого периода свойственны изображения плотно облегающих голову шапочек (типа современных сванок) [Molodin, 2015]. В связи с вышесказанным можно осторожно предполагать, что островерхие головные уборы характерны для крохалевской культуры. При этом, как мы видим, для нее типичны и изображения «солнцеголовых» антропоморфов [Басова и др., 2017, рис. 2], что является выражением уже эпохальной символики. Островерхие головные уборы нечасто, но все же встречаются в гравировках окуневской культуры [Липский, Вадецкая, 2006] и в виде исключения в пластике эпохи ранней бронзы Прибайкалья [Базалийский, 2007; Бобров, 2015].

Еще одной особенностью по крайней мере двух рассматриваемых фигур является изображение длинных волос, что наиболее характерно для изделий в стиле «абаканских пластинок» окуневской культу- ры, запечатлевших женщин с распущенными волосами [Ковалев, 1997; Хаврин, 1997], а также с татуировкой на носу [Савинов, 2015]. Эти явно эпохальные

черты позволяют включать рассматриваемые арте факты в единый круг культур эпохи ранней – развитой бронзы Западной Сибири.

Очевидно, что иконография всех трех рассматриваемых фигур весьма сходна. Изображены мужчины с округлыми глазами и массивными но с ами в островерхих головных уборах. Они показаны с открытым ртом, рельефно выделены полные губы. Для демонстрации иконографического сходства, работая с 3D-моделями, мы получили продольные сечения всех трех фигур в относительном масштабе (рис. 9).

Рис. 9. Продольные сечения антропоморфных фигур в относительном масштабе.

Судя по археологически целым сосудам в погребениях могильника Турист-2, памятник относится к кро-халевской культуре [Басова, 2018]. Причем комплекс сопоставим исключительно с текстильной керамикой [Молодин, 1977, табл. LXIV, 1; LXVI, 3, 4].

Выводы

Комбинация инструментов трехмерного моделирования, методов технологического и экспериментально-трасологического исследования продемонстрировала их эффективность в процессе реконструкции технологии изготовления, функции и культурно-хронологической интерпретации уникального скульптурного изображения из бивня мамонта. На наш взгляд, 3D-моделирование является незаменимым инструментом при осуществлении следующих научных процедур:

-

1) реконструкции первоначального облика артефакта. Необходимым условием является симметрия отдельных частей реконструируемого предмета. Подобный подход часто используется при восстановлении первоначального облика палеонтологических и антропологических остатков [Freidline et al., 2012];

-

2) неинвазивных манипуляций с целью получения сечений и проекций артефактов;

-

3) разнообразных метрических и геометрических вычислений, таких как определение основных и специфических метрических параметров, объема (с возможностью последующего вычисления массы при известных значениях плотности сырья), центра тяжести. В случае анализа археологических материалов метод 3D-сканирования имеет явные преимущества перед остальными, поскольку предоставляет возможность точных измерений моделей и их дальнейшей верификации.

В результате комплексного исследования было установлено, что все морфологические и технологические характеристики антропоморфной фигуры из бивня мамонта свидетельствуют об ее использовании в качестве своеобразного украшения, нашиваемого на одежду:

-

1) намеренно сформированная мастером плосковыпуклая форма скульптуры;

-

2) наличие близких по размеру и симметрично расположенных отверстий;

-

3) искусственно заданное направление осей просверленных отверстий – диагонально относительно поперечного сечения артефакта, оси пересекаются в точке, соответствующей продольной плоскости симметрии фигуры;

-

4) расположение центра тяжести изделия, обеспечивающее его комфортное ношение на одежде.

Стилистические особенности всех трех антропоморфных изображений говорят об их едином иконо- графическом стиле. Обнаружение двух фигур в одной могиле, редкий и ценный поделочный материал, из которого они изготовлены, могут свидетельствовать об исключительном социальном статусе погребенного мужчины. Характер оформления отверстий и расположения геометрического центра тяже сти на исследованном изделии из бивня говорит в пользу прижизненного использования этого артефакта. На наш взгляд, в случае его изготовления для погребального обряда тщательное соблюдение требований к положению центра тяжести не являлось функциональной и технологической необходимостью.

Работа выполнена в рамках проекта НИР № 0264-2019-0009 «Цифровые технологии в реконструкции стратегий жизнеобеспечения древнего населения Евразии».

Список литературы Применение 3D-моделирования для реконструкции облика и функции предметов неутилитарного назначения (на примере антропоморфной скульптуры из материалов могильника Турист-2)

- Базалийский В.И. Древнее искусство Байкальской Сибири // Земля Иркутская. – 2007. – № 1 (32). – С. 3–11.

- Басова Н.В. Керамика из могильника бронзового времени на поселении Турист-2 в Новосибирске // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 209–213.

- Басова Н.В., Постнов А.В., Нестеркина А.Л., Ахметов В.В., Морозов А.А. Результаты охранно-спасательных раскопок на поселении Турист-2 в Новосибирске в 2017 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 509–512.

- Бобров В.В. Мобильное искусство Сибири в переходное время от эпохи камня к палеометаллу // Искусство бронзового века: мат-лы Междунар. симп. 15–19 апр. 2013 г. Штральзунд, Германия. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т; Берлин: Герман. археол. ин-т, 2015. – С. 8–18.

- Бородовский А.П. Обработка бивня мамонта в эпоху палеометаллов (по археологическим материалам юга Западной Сибири) // Археология вчера, сегодня, завтра. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. пед. ун-та, 1995. – C. 113–121.

- Бородовский А.П. Древнее косторезное дело юга Западной Сибири (вторая половина II тыс. до н.э. – первая половина II тыс. н.э.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1997. – 224 с.

- Бородовский А.П. Косторезные заготовки Усть-Полуя (по материалам исследований 2006–2011 гг.) // Археология Арктики: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург: Деловая пресса, 2012. – С. 30–35.

- Гиря Е.Ю. Анализ некоторых результатов экспериментально-трасологических исследований Жоховской стоянки // IV Северный археологический конгресс: докл. / отв. ред. Н.М. Чаиркина. – Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Ин-т истории и археологии УрО РАН, 2015. – С. 28–36.

- Грушин С.П., Кокшенев В.В. Захоронение с антропо-морфной скульптурой в Среднем Причумышье // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. – С. 35–48.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Палеолитическая диадема из Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 87–90.

- Дроздов Н.И. Кодинское погребение с антропоморфными фигурами из бивня мамонта // Древняя история народов юга Восточной Сибири. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1974. – С. 229–236.

- Дэвлет Е.Г., Ласкин А.Р., Свойский Ю.М., Романенко Е.В., Тимофеева А.С., Пахунов А.С. Трехмерное документирование – инструмент передачи иконографических особенностей личин в наскальном искусстве Дальневосточного региона // Археология Circum-Pacifi c: Памяти Игоря Яковлевича Шевкомуда. – Владивосток: Рубеж, 2017. – С. 264–271.

- Зоткина Л.В. К вопросу о методике изучения палимпсестов (на примере композиции Шалаболинской писаницы, Красноярский край) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 2. – С. 93–102.

- Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П. Предметы мобильного искусства раннего бронзового века Верхнего Приобья // Каменная скульптура и мелкая пластика древних и средневековых народов Евразии. – Барнаул: Азбука, 2007. – С. 22–25. – (Тр. САИПИ; вып. 3).

- Кистенев С.П. Родинкское неолитическое захоронение и его значение для реконструкции художественных и эстетических возможностей человека в экстремальных условиях Крайнего Севера // Археологические исследования в Яктии: Труды Приленской археологической экспедиции. – Новосибирск: Наука, 1992. – С. 68–83.

- Ковалев А.А. Могильник Верхний Аскиз I, курган 2 // Окуневский сборник: Культура. Искусство. Антропология. – СПб.: Петро-РИФ, 1997. – С. 80–112.

- Кубарев В.Д. Древние росписи Каракола. – Новосибирск: Наука, 1988. – 170 с.

- Липский А.Н., Вадецкая Э.Б. Могильник Тас-Хазаа // Окуневский сборник: Культура и ее окружение. – СПб.: Элексис Принт, 2006. – С. 9–52.

- Макаров С.С. Динамика культурного развития и освоение Западно-Сибирской равнины в позднем плейстоцене // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2013. – Т. 12. – Вып. 7: Археология и этнография. – С. 64–76.

- Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. – Новосибирск: Наука, 1977. – 174 с.

- Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – Ч. 3: Глазковское время. – 374 с.

- Паульс Е.Д. Два окуневских памятника на юге Хакасии // Окуневский сборник: Культура. Искусство. Антропология. – СПб.: Петро-РИФ, 1997. – С. 123–127.

- Петрин В.Т. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. – Новосибирск: Наука, 1986. – 142 с.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Никольский П.А. Обработка бивня мамонта в верхнем палеолите Арктической Сибири (по материалам Янской стоянки) // Stratum plus: Археология и культурная антропология. – 2015. – № 1. – С. 223–283.

- Понарин Я.П. Элементарная геометрия. – М.: МЦНМО, 2009. – Т. 3: Треугольники и тетраэдры. – 192 с.

- Савинов Д.Г. Стратиграфия окуневского искусства // Искусство бронзового века: мат-лы Междунар. симп. 15–19 апр. 2013 г. Штральзунд, Германия. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т; Берлин: Герман. археол. ин-т, 2015. – С. 19–53.

- Синицын А.А. Ранний верхний палеолит Восточной Европы: украшения и вопросы эстетики // Верхний палеолит: образы, символы, знаки: Каталог предметов искусства малых форм и уникальных находок верхнего палеолита из археологического собрания МАЭ РАН / отв. ред. Г.А. Хлопачев. – СПб.: Экстрапринт, 2016. – С. 320–337.

- Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: учеб. для втузов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 416 с.

- Федоров С.Е. История исследований млекопитающих четвертичного периода в Якутии (XVIII–XX вв.): дис. … канд. биол. наук. – Якутск, 2017. – 246 с.

- Федорченко А.Ю. Палеолитические каменные укра-шения культурного слоя VI Ушковских стоянок: котекст, технологии, функции // Урал. истор. вестн. – 2018. – № 2 (59). – С. 115–123.

- Хаврин С.В. Могильник Верхний Аскиз I, курган 1 // Окуневский сборник: Культура. Искусство. Антропология. – СПб.: Петро-РИФ, 1997. – С. 65–79.

- Хлопачев Г.А., Гиря Е.Ю. Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири – приемы обработки бивня мамонта и рога северного оленя в каменном веке (по археологическим и экспериментальным данным). – СПб.: Наука, 2010. – 144 с.

- Чистяков П.В., Ковалев В.С., Колобова К.А., Шалагина А.В., Кривошапкин А.И. 3D моделирование археологических артефактов при помощи сканеров структурированного подсвета // Теория и практика археологических исследований. – 2019. – № 3 (27). – С. 102–112.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Браслет из бивня ранней стадии верхнего палеолита из Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 255–258.

- Counts D.B., Averett E.W., Garstki K. A fragmented past: (re)constructing antiquity through 3D artefact modelling and customised structured light scanning at Athienou-Malloura, Cyprus // Antiquity. – 2016. – Vol. 90, iss. 349. – P. 206–218.

- Dayet L., Erasmus R., Val A., Feyfant L., Porraz G. Beads, pigments and early Holocene ornamental traditions at Bushman Rock Shelter, South Africa // J. of Archaeol. Sci.: Reports. – 2017. – Vol. 3. – P. 635–651.

- Freidline S.E., Gunz P., Janković I., Harvati K., Hublin J.J. A comprehensive morphometric analysis of the frontal and zygomatic bone of the Zuttiyeh fossil from Israel // J. of Hum. Evol. – 2012. – Vol. 62. – P. 225–241.

- Grimaud V., Cassen S. De l’usage de la representation tridimensionnelle pour documenter les architectures funéraires monumentales ornées du Néolithique de l’ouest de la France // Les Nouvelles de l’Archéologie. – 2016. – Iss. 146. – P. 23–27.

- Grosman L., Ovadia A., Bogdanovsky A. Neolithic Masks in a Digital World // Face to Face: The Oldest Masks in the World. – Jerusalem: The Israel Museum, 2014. – P. 54–59.

- Grosman L., Shaham D., Valletta F., Abadi I., Goldgeier H., Klein N., Dubreuil L., Munro N.D. A human face carved on a pebble from the Late Natufi an site of Nahal Ein Gev II // Antiquity. – 2017. – Vol. 91, iss. 358. – P. 1–5.

- Heckel C., Wolf S. Ivory debitage by fracture in the Aurignacian: experimental and archaeological examples // J. of Archaeol. Sci. – 2014. – Vol. 42. – P. 1–14.

- Hein W. Tusks and tools – Experiments in carving mammoth ivory // L’Anthropologie. – 2018. – Vol. 122, iss. 3. – P. 437–446.

- Karasik A., Smilansky U. 3D scanning technology as a standard archaeological tool for pottery analysis: practice and theory // J. of Archaeol. Sci. – 2008. – Vol. 35, iss. 5 – P. 1148–1168.

- Krivoshapkin A., Shalagina A., Baumann M., Shnaider S., Kolobova K. Between Denisovans and Neanderthals: Strashnaya cave in the Altai mountains // Antiquity. – 2018. – Vol. 92, iss. 365. – P. 1–7.

- Levoy M., Pulli K., Curless B., Rusinkiewicz S., Koller D., Pereira L., Ginzton M., Anderson S., Davis J., Ginsberg J., Shade J. The digital Michelangelo project: 3D scanning of large statues // Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. – Stanford: ACM Press; N. Y.: Addison-Wesley Publishing Co, 2000. – P. 131–144.

- MacDonald G.M., Beilman D.W., Kuzmin Y.V., Orlova L.A., Kremenetski K.V., Shapiro B.K., Wayne R.K., Van Valkenburgh B. Pattern of extinction of the woolly mammoth in Beringia // Nature Communications. – 2012. – № 3. – URL: https://doi.org/10.1038/ncomms1881

- McPherron S.P., Gernat T., Hublin J.J. Structured light scanning for high-resolution documentation of in situ archaeological fi nds // J. of Archaeol. Sci. – 2009. – Vol. 36. – P. 19–24.

- Molodin V.I. Scepters of the developed Early Bronze Age in the south of Western Siberia (Iconography and Semantics) // Искусство бронзового века: мат-лы Междунар. симп. 15–19 апр. 2013 г. Штральзунд, Германия. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т; Берлин: Герман. археол. ин-т, 2015. – C. 189–210.

- Morris C., Peatfield A., O’Neill B. ‘Figures in 3D’: Digital Perspectives on Cretan Bronze Age Figurines // Open Archaeology. – 2018. – Vol. 4. – P. 50–61.

- Steguweit L. Rotten ivory as raw material source in European Upper Palaeolithic // Quaternary International. – 2015. – Vol. 361. – P. 313–318.

- Wood J., Chapman G. Three-dimensional computer visualization of historic buildings – with particular reference to reconstruction modelling // Archaeology and the information age: a global perspective. – L.: HarperCollins, 1992. – P. 123–146.

- White R. Systems of Personal Ornamentation in the Early Upper Palaeolithic: Methodological Challenges an New Observations // Rethinking the human revolution / eds. P. Mellars, K. Boyle, O. Bar-Yosef, C. Stringer. – Cambridge: McDonald Institute Monographs, 2007. – P. 287–302.

- Zotkina L.V., Kovalev V.S. Lithic or Metal Tools: Techno-Traceological and 3D Analysis of Rock Art // Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. – 2019. – Vol. 13. – URL: https://doi.org/10.1016/j.olaach.2019.e00099