Применение активных методов обучения в формировании дивергентного мышления обучающихся

Автор: Кулакова Анна Борисовна, Фомина Жанна Васильевна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Гуманитарные науки

Статья в выпуске: 8 (28), 2015 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день образованность человека определяется не столько предметными знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, которая ориентируется в традициях отечественной и мировой культуры, современной системе ценностей, способна к активной социальной адаптации и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и совершенствованию. Поэтому в современном образовательном пространстве обучение направлено на всестороннее развитие личности ребенка. В связи с этим применение традиционных методов является недостаточным. Арсенал методик дополняется инновационными техниками, учебными программами и нестандартными способами передачи информации от учителя к обучающемуся. Именно поэтому в школьной практике используются активные методы обучения, которые формируют дивергентное (творческое) мышление. Молодое поколение должно уметь добывать знания и приобретать навыки, необходимые для развития общества, что требует перехода от процесса передачи школьникам готового уровня знаний к приоритетности развития личности, ее способностей к самосовершенствованию, что обеспечивает ей успешность принятия решений, самостоятельного функционирования в постоянно меняющихся социальных условиях. В представленной статье обоснована актуальность проблемы развития дивергентности как проявления креативности детей, а также значимость применения активных методов обучения в ее формировании. Рассмотрено определение понятия «дивергентное мышление» и проанализированы научные подходы отечественных и зарубежных исследователей к его сущности. Изложена структура данного когнитивного процесса, перечислены его признаки. Использование инновационных форм работы со школьниками представлено на примере Научно-образовательного центра Института социально-экономического развития территорий Российской академии наук. В статье представлена педагогическая модель развития дивергентного мышления обучающихся, описаны активные методы и их место в процессе обучения школьников, занимающихся в научно-образовательном центре. Также сделан вывод о том, что в научно-образовательном центре сложилась продуктивная комплексная система применения нестандартных форм, сочетающихся с традиционными технологиями, которая направлена на развитие дивергентного мышления обучающихся.

Дивергентное мышление, креативность, активные методы обучения, образовательный процесс, научно-образовательный центр

Короткий адрес: https://sciup.org/14746388

IDR: 14746388

Текст научной статьи Применение активных методов обучения в формировании дивергентного мышления обучающихся

На сегодняшний день образованность человека определяется не столько предметными знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, которая ориентируется в традициях отечественной и мировой культуры, современной системе ценностей, способна к активной социальной адаптации и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и совершенствованию. Поэтому в современном образовательном пространстве обучение направлено на всестороннее развитие личности ребенка. В связи с этим применение традиционных методов является недостаточным. Арсенал методик дополняется инновационными техниками, учебными программами и нестандартными способами передачи информации от учителя к обучающемуся. Именно поэтому в школьной практике используются активные методы обучения, которые формируют дивергентное (творческое) мышление. Молодое поколение должно уметь добывать знания и приобретать навыки, необходимые для развития общества, что требует перехода от процесса передачи школьникам готового уровня знаний к приоритетности развития личности, ее способностей к самосовершенствованию, что обеспечивает ей успешность принятия решений, самостоятельного функционирования в постоянно меняющихся социальных условиях. В представленной статье обоснована актуальность проблемы развития дивергентности как проявления креативности детей, а также значимость применения активных методов обучения в ее формировании. Рассмотрено определение понятия «дивергентное мышление» и проанализированы научные подходы отечественных и зарубежных исследователей к его сущности. Изложена структура данного когнитивного процесса, перечислены его признаки. Использование инновационных форм работы со школьниками представлено на примере Научно-образовательного центра Института социально-экономического развития территорий Российской академии наук. В статье представлена педагогическая модель развития дивергентного мышления обучающихся, описаны активные методы и их место в процессе обучения школьников, занимающихся в научно-образовательном центре. Также сделан вывод о том, что в научно-образовательном центре сложилась продуктивная комплексная система применения нестандартных форм, сочетающихся с традиционными технологиями, которая направлена на развитие дивергентного мышления обучающихся.

Дивергентное мышление, креативность, активные методы обучения, образовательный процесс, научно-образовательный центр.

Развитие современной образовательной ситуации характеризуется формированием способности ее участников к продуктивной интеллектуальной деятельности. Чем раньше формируется интеллектуальная культура, тем эффективнее идет процесс образования в будущем, гармоничнее развивается личность. Именно поэтому традиционные требования к организации образовательной деятельности в учебных заведениях претерпевают изменения, что обусловливает поиск нового уровня содержательных, технологических, методических требований к самому процессу обучения, к подходам по развитию мышления молодого поколения.

Эти задачи решаются с помощью изменения вектора преподавания, ухода от информационных к личностно ориентированным и развивающим технологиям обучения. Причиной этому служит необходимость развития у школьников творческого продуктивного мышления, интеллектуально-исследовательской активности, умений самостоятельно находить нужную информацию, обмениваться мнением по определенной теме со своими сверстниками, участвовать в дискуссии, находить аргументы, выполнять разнообразные социальные роли и т. д.

Целью данной статьи является представление практического опыта применения активных методов обучения в формировании дивергентного мышления обучающихся. Для достижения поставленной цели в статье рассмотрено определение понятия «дивергентное мышление», изложена структура данного когнитивного процесса, перечислены его признаки, обоснована педагогическая модель развития дивергентного мышления обучающихся.

Психология творческого мышления составляет важный компонент фундаментальных и прикладных исследований, значимость которых достаточно высока в современной науке. Особую проблему, приобретающую все большую актуальность и определяющую успешность творческой деятельности, составляет развитие творческого продуктивного мышления в учебно-образовательной деятельности школьников. В связи с этим есть необходимость в активном стимулировании творческих процессов ребенка, в развитии у него дивергентного мышления.

Для точного определения специфики дивергентного мышления необходимо обратиться к понятию «мышление», как основополагающей форме интеллектуального познания.

Информация, которую человек получает из окружающего мира, позволяет ему представлять не только внешнюю, но и внутреннюю сторону предмета, воображать предметы в отсутствие их самих, предвидеть их изменение во времени, устремляться мыслью в придуманные фантазии. Все это возможно благодаря процессу мышления.

Термин «мышление» имеет давнюю историю. В XVII веке французский философ Р. Декарт мышлением называл всю психологию человека и противопоставлял мышление существующему материальному миру. В конце XIX века это понятие стали определять как один из познавательных процессов, ставя его в один ряд с восприятием, вниманием, памятью, воображением и речью. Ученые-психологи, представители функциональной психологии, пытались выяснить специфику мышления, сравнивая его с другими познавательными процессами человека. По-настоящему предметом не только философских размышлений, но и экспериментальных исследований мышление человека становится лишь с середины XX века.

Итак, мышление можно определить как один из познавательных, психических процессов человека, цель которого состоит в том, чтобы узнать о мире то, что недоступно непосредственному восприятию с помощью естественных, данных человеку от природы, органов чувств, или познанию при помощи иных психологических процессов [1, с. 87].

Мышление тесно связано с другими познавательными процессами и предполагает разрешение проблемной ситуации, конкретной задачи, получение нового знания. Мышление необходимо рассматривать как процесс, а мысль как результат этого процесса. Процесс мышления обладает двумя отличительными особенностями: опосредованностью и обобщенностью.

Мыслительная деятельность человека представляет собой решение разнообразных мыслительных задач, направленных на раскрытие сущности чего-либо. Мыслительная операция – это один из способов мыслительной деятельности, посредством которого человек решает умственные задачи:

– анализ – мысленное разложение целого на части или мысленное выделение из целого его сторон, действий, отношений;

– синтез – обратный анализу процесс мысли – объединение частей, свойств, действий, отношений в одно целое;

– сравнение – установление сходства и различия предметов и явлений;

– абстрагирование – это процесс мысленного отвлечения от некоторых признаков с целью лучшего познания его;

– конкретизация – процесс, обратный абстрагированию и неразрывно связанный с ним [8].

В психологической литературе выделяют три вида мышления в зависимости от того, какое место в мыслительном процессе занимают слово, образ и действие, как они соотносятся между собой:

-

1. Конкретно-действенное (практическое, наглядно-действенное).

-

2. Конкретно-образное (нагляднообразное, художественное).

-

3. Абстрактное (словесно-логическое) [10, с. 76].

Таким образом, исследовать мышление как процесс – значит изучить внутренние, скрытые причины, приводящие к образованию познавательных результатов, которые могут иметь различное воплощение.

Мышление тесно взаимосвязано с творческим процессом. Творческое мышление – это уникальная способность человеческого разума решать интеллектуальные задачи не по заранее освоенному алгоритму, а гибко, адаптивно и с некоторой долей предприимчивости, т. е. творчески. К проявлениям творческого мышления относят дивергентное мышление, именно оно по мнению целого ряда исследователей (Е. Торранса, Д. Гилфорда, А.М. Матюшкина), является основой креативности.

Современные исследования проблемы дивергентного мышления в психологии связаны с деятельностью американского психолога, профессора, президента Американской психологической ассоциации Дж. Гилфорда. В своем докладе «Креативность» он разработал теорию, согласно которой человеческое мышление может быть направленным на одновариантное решение проблемы по четкому алгоритму (конвергентное мышление), а может предполагать обширную вариативность решения одной проблемы (дивергентное мышление) [1, с. 80].

Дивергентное мышление определяется им как «тип мышления, идущий в различных направлениях». Это мышление допускает варьирование путей решения проблемы, приводит к неожиданным выводам и результатам. Дж. Гилфорд считал мыслительный процесс дивергенции основой креативности как общей творческой способности. Дивергентное мышление опирается на воображение и предполагает, что на один вопрос может быть несколько ответов, что и является условием порождения оригинальных идей и самовыражения личности.

Анализируя воззрения на проблему дивергентного мышления Г. Грубера, К. Тейлора, Е. Торранса, учитывая достижения в работах Н.В. Кузьминой, В.А. Сла-стенина, В.И. Загвязинского, Ю.Н. Ку- люткина, Г.С. Сухобской, Е.Л. Прасоловой и др., можно определить специфические особенности, присущие дивергентному мышлению (табл. 1) [10].

В отечественной психологии дивергентное мышление – довольно широкий термин и может пониматься и как наиболее важная сущностная характеристика творческого мышления, и как вид мышления в его структуре, и даже как интегральный показатель интеллекта. В исследованиях М.А. Холодной творческое мышление практически полностью отождествляется с дивергентным, на наш взгляд, это положение является наиболее приемлемым в рамках образовательного процесса школьников [1, с. 82].

Таким образом, анализ теоретико-методологической основы понятия «дивергентное мышление» позволяет нам определить его как когнитивную, качественно-процессуальную характеристику мышления, которая, как и все высшие свойства мышления, находит свое отражение в творчестве.

Наиболее благоприятные условия для формирования дивергентного мышления обучающихся создаются при проблемном обучении, в рамках которого систематически функционируют элементы, обеспечивающие развитие познавательной деятельности школьников и формирование их личности.

Таблица 1. Особенности дивергентного мышления

|

Основные характеристики |

Теоретическая составляющая |

Практическая составляющая |

|

Целостность (системность) |

Способность создать целостный образ деятельности в конкретной модели. |

Способность системно осуществлять деятельность. |

|

Рефлексивность |

Осознание уровня личной профессиональной компетентности. |

Способность корректировать свою деятельность в зависимости от возникающей ситуации. |

|

Инновационность |

Владение информацией о системной перестройке деятельности, ориентированной на инновационные процессы. |

Потребность поиска новых подходов в решении вопросов. |

|

Критичность |

Владение информацией о различных моделях деятельности. |

Умение использовать образцы деятельности как ориентиры в самооценке своей компетентности и оценке. Обнаружение разного рода рассогласований, ошибок. |

|

Способность к самоопределению в ситуации неопределенности |

Владение информацией, позволяющей ориентироваться в потоке новых идей и технологий. |

Способность к быстрой ориентации в ситуации образования, адаптации к культурной среде образовательного учреждения. |

|

Гибкость |

Знания о системной перестройке мышления. |

Способность к системной перестройке мышления. |

|

Продуктивность |

Способность генерировать новые идеи. |

Творческая активность в исследовательской и профессиональной деятельности. |

Развитие творческого мышления, способности к поиску уникальных идей в обыденной жизни, применение нестандартных способов решения задач осуществляются не только школой, но и учреждениями дополнительного образования детей, имеющих богатый опыт работы в нашей стране и призванных удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности ребенка. Дополнительное образование является средством мотивации развития личности к познанию и творчеству через широкое разнообразие активных методов обучения.

Научно-образовательный центр ИСЭРТ РАН (НОЦ) – это инновационная структура, представляющая собой систему подготовки высококвалифицированных кадров по цепочке «школа – вуз – аспирантура». Первой и основной ступе- нью учебной программы НОЦ является дополнительное школьное экономическое образование. Именно со школьной скамьи начинается знакомство ребят с основами экономического знания, значимость которого подтверждается тем, что для многих из них экономика становится профессией.

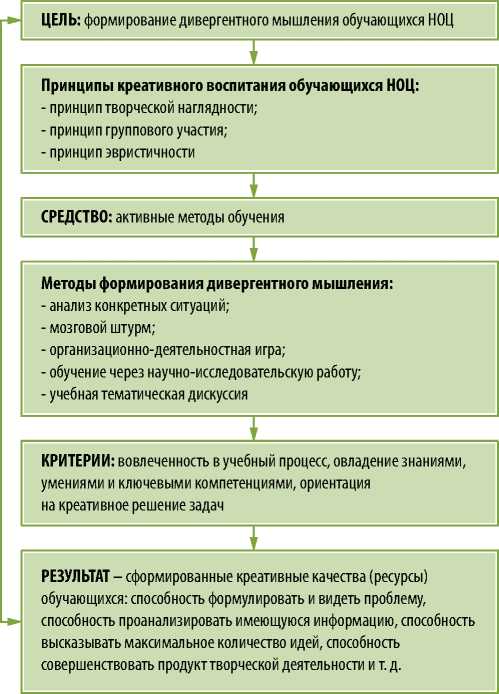

Развитие дивергентного мышления обучающихся НОЦ, их творческого потенциала реализуется в образовательной среде, соответствующей определенной модели креативного воспитания (рисунок) [14].

Особое место в данной модели отводится активным методам обучения, позволяющим модернизировать учебный процесс, побудить обучающихся к творческому участию в нем. Задачей инновационных форм работы со школьниками является обеспечение развития и само-

Рис. Педагогическая модель развития дивергентного мышления обучающихся НОЦ

развития личности на основе выявления его индивидуальных особенностей и способностей, причем особое место занимает развитие дивергентного мышления, которое предполагает понимание внутренних противоречий изучаемых моделей.

Активные формы и методы обучения вкупе с высоким уровнем практических занятий являются залогом успешного постижения обучающимися экономической науки и развития их дивергентного мышления. В Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН сложилась комплексная система работы с обучающимися, сочетающая в себе образовательную и воспитательную деятельность. Ее эффективность находится в прямой зависимости от педагогических технологий, которые сотрудники применяют при организации работы факультатива по экономике для школьников. В связи с этим на протяжении всего периода существования НОЦ значительное внимание уделяется качественной реализации наиболее приоритетных технологий, способствующих развитию мышления обучающихся и углублению знаний в области экономики. К ним, прежде всего, относятся метод проектов, игровые и информационные технологии. Важная роль в образовательной деятельности НОЦ также отводится дифференцированному подходу, обучению в сотрудничестве, тестовым и традиционным технологиям [12, с. 258]. Они применяются при организации образовательного процесса по всем дисциплинам, преподаваемым в НОЦ. Однако соотношение их при изучении основного предмета – экономики – и элективных и специальных курсов, таких как «Азбука общения», «Основы исследовательской деятельности», «Социология», «Деловой английский», «Программирование» и др., значительно различается. Так, на занятиях по экономике в большей степени используются инфор- мационные, тестовые и традиционные технологии, а в рамках специальных и элективных курсов игровые технологии, обучение в сотрудничестве и дифференцированный подход.

Педагогический состав Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН уделяет большое внимание не только овладению обучающимися набором компетенций, но и развитию их творческого потенциала, умению нестандартно мыслить. Для реализации этой цели преподаватели используют различные активные методы обучения. Для каждого класса в системе проводятся мероприятия, направленные на формирование дивергентного мышления (табл. 2) [5] .

Под задачами дивергентного типа понимаются задания по любой предметной направленности, которые допускают существование нескольких правильных ответов. Из вышесказанного можно заключить, что для формирования дивергентного мышления в учебном процессе необходимо совершенствовать и дополнять традиционную систему специальными приемами. Но формирование операционных компонентов дивергентного мышления не предполагает готовых алгоритмов. Это особенно важно для исследования центрального звена поиска решения, а, с другой стороны, позволяет рассмотреть механизмы продуктивного мышления через систему показателей, характеризующих зависимость его продуктивности от организованности, осознанности, осмысленности поиска.

Реализация большинства перечисленных выше методов работы со школьниками осуществляется в рамках традиционных уроков по экономике. Они характеризуются своим разнообразием организации, обеспечиваемым также за счет таких элементов урока как лекция, практическая работа, практикум, решение экономических задач и др. Ученые

Таблица 2. Активные методы обучения, применяемые в НОЦ

Таким образом, в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН сложилась комплексная система работы с молодежью с использованием активных методов обучения. Это помогает формированию у молодых людей дивергентного мышления, подкрепленного теоретическими знаниями и навыками их практического применения. Вместе с этим реализация представленных форм работы в НОЦ направлена на развитие творческих способностей, возможность самореализации и саморазвития школьников.

Список литературы Применение активных методов обучения в формировании дивергентного мышления обучающихся

- Богоявленская, Д. Б. Психология творческих способностей /Д. Б. Богоявленская. -М., 2002. -356 с.

- Ермолаева-Томина, Л. Б. Психология художественного творчества /Л. Б. Ермолаева-Томина. -М.: Академический Проект, 2003. -256 с.

- Кабаченко, О. С. Психологическое воздействие как феномен и проблема психологической безопасности /О. С. Кабаченко. -М., 2005. -514 с.

- Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник для вузов по педагогическим специальностям/Г. М. Коджаспирова. -М.: КНОРУС, 2010. -752 с.

- Кулакова, А. Б. Адаптационный период школьников в учебном процессе Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН /А. Б. Кулакова, И. А. Королева//Проблемы развития территории. -2014. -№ 1 (69). -С. 98-105.

- Кулакова, А. Б. Портфолио как инструмент профессионального самоопределения школьника в образовательном процессе /А. Б. Кулакова//Сборник научных семинаров-дискуссий ИСЭРТ РАН. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. -Вып. 7. -С. 97-107.

- Ларченко, Н. А. Учебный словарь по психологии /Н. А. Ларченко. -Ростов н/Д, 2012. -213 с.

- Майданник, И. А. Методологические основы формирования дивергентного мышления у школьников /И. А. Майданник. -Режим доступа: http://www.psychology-online.net

- Научно-образовательный центр ИСЭРТ РАН: 10 лет. От идеи до реализации : в 2-х кн./В. А. Ильин, А. А. Шабунова, В. И. Попова, Г. В. Леонидова, О. Ю. Гарманова, С. Ю. Егорихина, И. А. Королева, А. Б. Кулакова, Ж. В. Фомина. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. -Кн. 1: Подсистема дополнительного школьного образования. -138 с.

- Томских, И. М. Особенности развития дивергентного мышления младших школьников /И. М. Томских, В. С. Новаковская//Успехи современного естествознания. -2011. -№ 6. -С. 76-77.

- Филатова, Л. О. Развитие преемственности школьного и вузовского образования в условиях ведения профильного обучения в старшем звене средней школы /Л. О. Филатова. -М.: КНОРУС, 2005. -192 с.

- Фомина, Ж. В. Методические аспекты подготовки научных кадров в Научно-образовательном центре Института социально-экономического развития территорий Российской академии наук /Ж. В. Фомина//Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: сб. материалов VIII Международной науч.-практ. конф., г. Сыктывкар. -Сыктывкар, 2014. -С. 258-261.

- Фомина, Ж. В. Применение технологии проблемного обучения в системе экономического образования школьников /Ж. В. Фомина, В. И. Попова//Проблемы развития территории. -2013. -№ 5 (67). -С. 80-87.

- Фомина, Ж. В. Развитие творческих способностей обучающихся Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН /Ж. В. Фомина, А. Б. Кулакова//Вопросы территориального развития. -2014. -№ 1 (11). -Режим доступа: http://vtr.isert-ran.ru/?module=Articles& action =view&aid=3494

- Шабунова, А. А. Трудовой потенциал региона : учебное пособие/А. А. Шабунова, Е. А. Чекмарева. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010.