Применение ферментных препаратов в получении растительных белков

Автор: Мартемьянова Л.Е., Антипова Л.В.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 1 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведены экспериментальные исследования на чечевичной и люпиновой муке, которые показали целесообразность деструкции балластных полисахаридов при очистке белков бобовых от крахмалсодержащих компонентов. Определено влияние значения гидромодуля на технико-экономические показатели процесса получения белкового концентрата из чечевицы. Получены функциональные растительные белки.

Растительные белки, гидролиз

Короткий адрес: https://sciup.org/14039949

IDR: 14039949 | УДК: 664.38

Текст научной статьи Применение ферментных препаратов в получении растительных белков

-

- применяемые в пищевых производствах вторичные белоксодержащие продукты (изоляты и концентраты соевых белков, отходы мельничных производств и крупорушек);

-

- перспективные, но пока еще недостаточно изученные с точки зрения технологии получения пищевого белка (биомасса зеленых растений, бобовые культуры, шрот из семян подсолнечника, хлопчатника, винограда);

-

- имеющее определенную ценность, но мало изученное с точки зрения безопасности для организма человека белоксодержащее сырье (шрот из семян арахиса, сафлора, рапса). Сюда же относят новые, малоисследованные источники белка – одноклеточные и многоклеточные водоросли.

Белки – азотсодержащие соединения, без которых жизнь невозможна. Подсчитано, что даже без учета листьев деревьев и морских водорослей природа могла бы обеспечить белком каждого человека на планете в количестве 125 г в день, т. е. значительно больше потребности .

Зерновые, бобовые, масличные культуры представляют важнейший ресурс растительных белков продовольственного назначения и интерес к их изучению не снижается, а поэтому требуется создание эффективных технологий. Зарубежными и отечественными учеными применены для этой цели методы экстрагирования и текстурирования сои, которые успешно применяются в промышленности.

Однако соя и белковые препараты на ее основе обладают рядом недостатков, несмотря на широкое распространение. Это побуждает исследователей вести постоянный поиск отечественных источников для получения белковых препаратов на принципах импортзамещения.

Значительный объем работ в этом направлении проведен на базе Воронежского государственного университета инженерных технологий. Показана перспективность чечевицы, люпина, нута, амаранта, рапса как источников белков, аналогичных соевым [1,2,3,4,5].

В ходе экспериментальных исследований установлено, что питательная ценность соевых белков близка или равна питательной ценности белков животного происхождения, например, казеину. А антипитательные вещества достаточно легко нейтрализуются за счет применяемых режимов термической обработки.

При производстве растительных белков получают муку, концентраты и изоляты. При этом специфика структуры белков придает им вполне определенные физико-химические свойства, которые формируют функциональные свойства белков, такие как растворимость, способность к образованию гелей, эмульсий, пены и т. п.. Состав белковых препаратов определяется применяемой технологией. При производстве изолятов применяют, как правило, экстрагирование белков, связанное с их растворимостью. К факторам, влияющим на выход целевых продуктов, относятся рН, ионная сила растворов, температура. После перевода белков в растворенное состояние, используют осаждение в изоэлектрической точке, осаждение с применением комплексирующих агентов путем разбавления солевых растворов или с применением тепловой коагуляции. Весьма перспективны методы ультрафильтрации и обратного осмоса. Схемы применительно к растительным объектам имеют много общего, хотя и специфичны. Вместе с тем заметим, что приведенные выше способы и методы получения растительных белков различают по степени чистоты и характеризуются теми или другими недостатками, связанными, прежде всего, с энергоемкостью, многооперационно- стью, отсутствием глубокой физикохимической характеристики побочных продуктов и отходов для рационального использования. В последнее время появилась информация о возможностях использования методов биотехнологии в получении высоко-белковистых полупродуктов и продуктов, реализованных большей частью путем применения ферментных препаратов известной специфичности для гидролиза балластных биополимеров в растительных объектах. Энзиматическая биоконверсия позволяет в мягких условиях и с высокой скоростью осуществлять выделение и очистку белков с максимальным сохранением функциональности. Очевидным преимуществом является возможность полного использования побочных продуктов в замкнутых технологических циклах.

Проведенные экспериментальные исследования на чечевичной и люпиновой муке показали целесообразность деструкции балластных полисахаридов при очистке белков бобовых от крахмалсодержащих компонентов. При этом использовали ферментные препараты амилазного действия (амилосубтилин Г 3Х), глюкоамилазного действия (глюкаваморин Г 3Х) и их композиции в подобранных оптимальных дозировках и соотношениях. Для гидролиза готовили водную суспензию чечевичной муки в соотношении 1:4. Отбор проб производили в течение 24 ч гидролиза, который вели при температуре 55 °С (совпадает с температурным оптимумом действия ферментов). Степень гидролиза оценивали по накоплению суммарных продуктов ферментативного гидролиза - редуцирующих веществ. Сравнительный анализ показал (табл. 1), что максимальное накопление продуктов гидролиза (15,4 % РВ) и высокая степень деструкции (44,9 %) достигается при совместной обработке сырья композицией ферментных препаратов. Экспериментальные данные свидетельствуют, что 5 часов гидролиза достаточно для максимальной деструкции крахмала.

Таблица 1

Динамика гидролиза крахмала чечевичной муки под действием ферментных препаратов.

|

Продолжительность |

Ферментные препараты |

|||||

|

Амилосубтилин Г 3Х |

Глюкаваморин Г 3Х |

Композиция |

||||

|

РВ, % |

Степень гидролиза, % |

РВ, % |

Степень гидролиза, % |

РВ, % |

Степень гидролиза, % |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1 |

6,90 |

20,20 |

7,04 |

20,50 |

7,40 |

24,60 |

|

2 |

6,99 |

20,40 |

7,15 |

20,80 |

7,40 |

25,10 |

|

3 |

7,10 |

20,70 |

7,30 |

21,30 |

8,60 |

26,40 |

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

4 |

7,17 |

20,90 |

7,34 |

21,40 |

9,05 |

38,80 |

|

5 |

7,30 |

21,30 |

7,40 |

21,60 |

13,30 |

44,90 |

|

6 |

7,33 |

21,30 |

7,27 |

21,20 |

15,40 |

44,60 |

|

7 |

7,33 |

21,32 |

7,28 |

21,20 |

15,40 |

44,61 |

|

24 |

7,33 |

21,32 |

7,30 |

21,22 |

15,42 |

44,62 |

Результаты проведенных исследований по влиянию различных факторов на эффективность гидролиза показали, что максимальный эффект деструкции крахмала отмечается при дозировке ферментной композиции 10 единиц на 1 г сырья. Влияние температуры на накопление суммарных продуктов ферментативного гидролиза под действием декстринирующих и осахаривающих ферментов композиции определяли в интервале температур 30 - 60 ºС при рН = 6,0 и продолжительности 5 ч. Установлено, что исследуемые зависимости имеют типичный «колоколообразный» характер. При этом, в диапазоне 45 - 55 ºС отмечалась наибольшая скорость реакций, после чего из-за преобладания денатурирующих процессов в молекуле белка-фермента скорость реакции резко падала. Исследование влияния рН на накопление продуктов гидролиза проводили в диапазоне рН от 3,0 до 8,0. Ярко выраженный

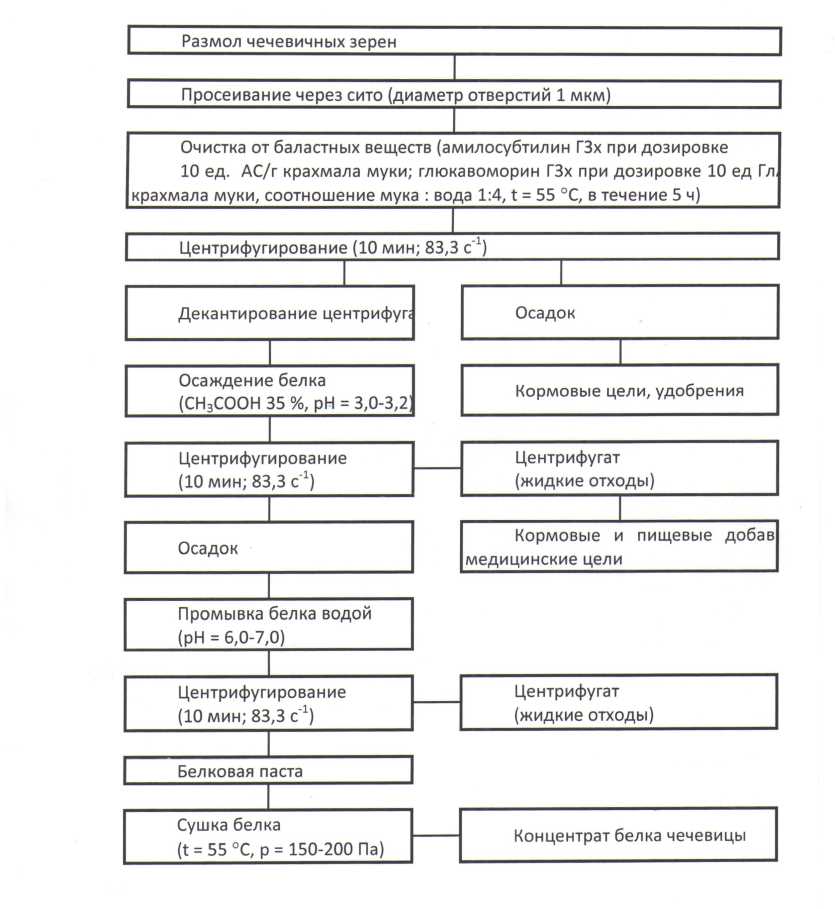

Рис. 1. Технологическая схема получения концентрата белков чечевицы

максимум активности наблюдался при рН = 4,6 с интервалом рН-стабильности 4,5 - 4,7, что согласуется с известными данными о рН оптимумах ферментных препаратов.

В ходе дополнительно проведенных экспериментов с целью обоснования рациональной величины гидромодуля установлено, что его значение существенно влияет на техникоэкономические показатели процесса получения белкового концентрата из чечевицы. Показано, что рациональным из диапазона значений гидромодуля 1:2 - 1:6 является 1:4. В указанных условиях достигаются наибольшие значения степени гидролиза крахмала и выхода белкового концентрата – 86,6 % к массе белка и 26 % к массе сырья.

Совокупность полученных результатов позволяет предложить технологическую схему получения концентрата белков чечевицы, основные этапы которой приведены на рис. 1.

Зерна чечевицы размалывали и просеивали через сито с диаметром отверстий не более 100 мкм. Для проведения гидролиза готовили водную суспензию муки в соотношении 1:4. Гидролиз крахмалсодержащего сырья мультиэнзимной композицией проводят при внесении а-амилазы (амилосубтилин) и глюкоамилазы (глюкаваморин) при дозировке каждого препарата, соответственн, 10 ед. АС и ГлА/г крахмала муки и температуре 55 °С. Для этого навеску сухих препаратов предварительно разводили в минимальном объеме воды и вносили в суспензию муки с температурой 55 °С при тщательном перемешивании смеси. Общая продолжительность гидролиза 5 ч.

По окончании гидролиза смесь центрифугировали в течение 10 мин при 83,3 с-1, центрифугат декантировали и осаждали в нем белок в изоэлектрической точке (рН 3,0-3,2) ратвором уксусной кислоты с массовой долей 35 %. После осаждения белков в течение 20-30 мин смесь повторно центрифугировали при тех же режимах По окончании центрифугирования получали белковую пасту и центрифугат.

Пасту трижды промывали водой для полного удаления уксусной кислоты, внесенной при осаждении белка с последующим центрифугированием и сушкой. В лабораторной практике использовали сублимационную сушку при режимах: температура 50 °С; давление 150 - 200 Па.

Исследование химического состава центрифугатов и осадков показало, что они богаты усвояемыми формами углеводов, преимущественно глюкозой и мальтозой, не содержат нежелательных примесей, имеют хорошие органолептические показатели. Такие свойства позволяют рекомендовать их для производства кормов, глюкозных сиропов, обогатителей и т. д. Это открывает перспективы внедрения замкнутого технологического цикла, обеспечивающего безвредность производства, безотходности и рациональность использования ресурсов.

Сравнительная характеристика известных и предлагаемых способов получения растительных белковых концентратов приведенав табл. 2.

Таблица 2

Сравнительная характеристика способов получения белковых концентратов

|

Показатели |

Способ получения препарата растительного белка |

|

|

Концентрат белка сои |

Концентрат белка чечевицы |

|

|

Химические реактивы |

Органические растворители |

Уксусная кислота |

|

Ферментные препараты |

- |

Амилосуб-тилин ГЗх, глюкаваморин ГЗх; |

|

Выход, % к исходному белку |

70,5 |

86,6 |

|

Массовая доля белка, % |

70,0 |

80,5 |

Таким образом, биотехнологические методы позволяют увеличить выход белков и исключить применение агрессивных сред, что открывает более широкие перспективы применения в пищевых технологиях

Были получены аналогичные результаты по очистке от углеводных биополимеров при реализации технологии белковых препаратов и из других бобовых (нут, люпин), следовательно эта технология может быть использована повсеместно. Полученные функциональные растительные белки прекрасно совмещаются с пищевыми системами, стимулируют их функционально-технологические свойства, балансируют состав аминокислот, положительно влияют на качественные характеристики готовых продуктов.