Применение индукционного нагревателя с выдерживателем в процессе пастеризации молока

Автор: Соловьев Сергей В., Макарова Галина В., Тихонов Евгений А.

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Рубрика: Технологии

Статья в выпуске: 12 (1), 2015 года.

Бесплатный доступ

Предлагается разработка энергоэффективной пастеризационной установки, рассчитанной на фермерские хозяйства с поголовьем 100 голов дойного стада. В большинстве пастеризаторов косвенного нагрева, дополнительные затраты энергии идут на транспортировку вторичных теплоносителей и потери тепла через поверхности трубопроводов. Как следствие такие пастеризационные установки имеют пониженный коэффициент полезного действия и высокую энергоёмкость. Предлагается применить способ пастеризации молока с помощью индукционных нагревателей. Основной особенностью индукционного нагрева является выделение теплоты в самих нагреваемых телах, что позволяет передать в них больше мощности, получить высокий термический коэффициент полезного действия за счет выделения теплоты только в требуемых частях объемов. Целью данного исследования является определение рациональных геометрических размеров элементов индукционного нагревателя при заданной тепловой мощности, которые обеспечат равномерный нагрев молока по сечению нагревателя.

Индукционный нагрев, сердечник, тепловой поток, изотермический слой, неравномерно распределенные источники тепла, тепло перепад, теплопроводность, тепловая производительность, цилиндрическая труба, граничные условия

Короткий адрес: https://sciup.org/147112305

IDR: 147112305 | УДК: 637.133.3 | DOI: 10.15393/j2.art.2015.2961

Текст научной статьи Применение индукционного нагревателя с выдерживателем в процессе пастеризации молока

На 2013 год доля молока, произведенного фермерскими, личными подсобными хозяйствами и индивидуальными предпринимателями составила 27,3% (62,8 тыс. т), в то же время данный показатель за 2008 год составил - 25,3%. Рост показателей по фермерским и подсобным хозяйствам связан с увеличением поголовья с 0,8 до 2,0 тыс. голов. Среднее поголовье КРС в фермерских хозяйствах составляет 100 голов, а в подсобных хозяйствах 2-3 головы.

Дальнейшее повышение показателей ограничено наличием всего двух крупных перерабатывающих предприятий (Великолукский и Псковский молокозавод).

Реализация собственной продукции в оптовых сетях и через собственные магазины может принести большую прибыль, чем сдача на молокозаводы, однако для этого необходимо проводить первичную обработку сырого молока силами хозяйства. Мы предлагаем разработать энергоэффективную пастеризационную установку, рассчитанную на фермерские хозяйства с поголовьем 100 голов дойного стада, что позволит производить питьевое молоко, удовлетворяющее требованиям ГОСТа для последующей реализации в торговых сетях.

Пастеризация осуществляется при температурах ниже точки кипения продукта (от 65 до 95 0С). Выбор температурно-временных комбинаций режима пастеризации зависит от вида вырабатываемого продукта и применяемого оборудования, обеспечивающих требуемый бактерицидный эффект (не менее 99,98%), и должен быть направлен на максимальное сохранение первоначальных свойств молока, его пищевой и биологической ценности. При нагревании до 63...70°С и двадцатиминутной выдержке гибнет более 99,9 % бактерий. Такие же результаты достигаются при нагревании молока до 80...85°С без выдержки [1].

В большинстве пастеризаторов косвенного нагрева, дополнительные затраты энергии идут на транспортировку вторичных теполоносителей и потери тепла через поверхности трубопроводов. Как следствие такие пастеризационные установки имеют пониженный коэффициент полезного действия и высокую энергоёмкость.

Мы предлагаем применить способ пастеризации молока с помощью индукционных нагревателей. Основной особенностью индукционного нагрева является выделение теплоты в самих нагреваемых телах, что позволяет передать в них больше мощности, получить высокий термический коэффициент полезного действия за счет выделения теплоты только в требуемых частях объемов [2].

Применению индукционных нагревателей для пастеризации молока препятствует проблема неравномерного нагрева потоков жидкости в полостях устройства, что приводит в одном случае к перегреву, а в другом к недостаточному нагреву и как следствие к снижению качества получаемого продукта. Проблема осложняется тем, что при индукционном нагреве тепловая мощность по сечению трубы выделяется неравномерно, и нелинейно убывает по толщине от наружной поверхности к внутренней.

2. Цель и задача

Целью данного исследования является определение рациональных геометрических размеров элементов индукционного нагревателя при заданной тепловой мощности, которые обеспечат равномерный нагрев молока по сечению нагревателя.

Задачей является выявление основных параметров конструкции индукционного нагревателя.

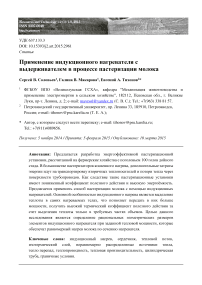

Объектом исследования является экспериментальный индукционный нагреватель в составе пастеризационной установки новизна которого подтверждена патентом [3]. Конструкция нагревателя представлена на рисунке 1.

Индукционный нагреватель жидкости с выдерживателем включает в себя корпус 1, выполненный из пищевых пластмасс, нижнюю входную камеру 2 и верхнюю выходную камеру 3, снабжённые входным и выходным патрубками 4 и 5. Движение нагреваемой жидкости осуществляется через кольцевые зазоры 6, образованные коаксиально расположенными трубами 7 и стержнем 8, выполненными из нержавеющей стали.

Рисунок 1. - Индукционный нагреватель с выдерживателем.

Снаружи корпуса размещена обмотка индуктора 9, поверх которой располагается выдерживатель 10, представляющий собой кольцевую емкость. Из нагревателя жидкость поступает в выдерживатель через обводную трубу 11. Выход пастеризованного молока осуществляется через выходной патрубок 12. Снаружи устройство защищено теплоизоляционным слоем 13.

Молоко нагревается в полостях 6 от трубы нагревателя 7. Стержень 8 выполняет роль вытеснителя и обеспечивает заданную толщину внутреннего кольцевого зазора. Труба 7 греется в следствии протекания по ней индукционных токов в магнитном поле. Это поле создается обмоткой индуктора 9. При работе индуктор так же выделяет тепло, причем его мощность составляет порядка 10% от мощности нагревателя [4]. Мы разместили снаружи обмотки индуктора выдерживатель 10, в котором тепловой поток от индуктора обеспечивает дополнительный подогрев молока. К тому же такая конструкция позволяет снизить тепловые потери в окружающую среду за счет уменьшения площади поверхности устройства.

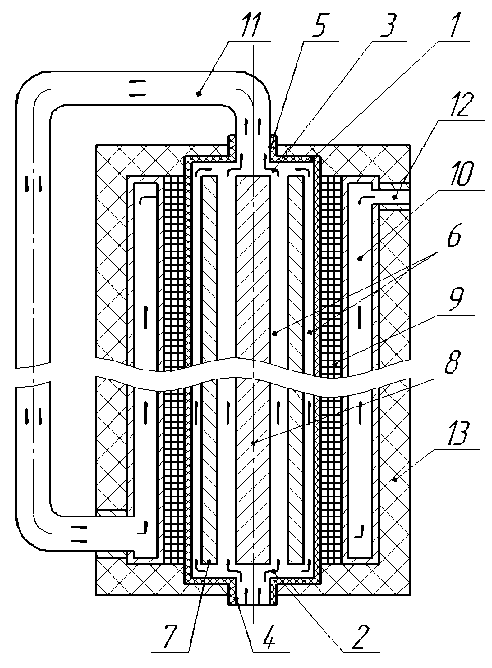

Рассмотрим сердечник нагревателя 7, выполненный в виде цилиндрической трубы, которая имеет внутренний радиус r 1 , наружный радиус r 2 , постоянный коэффициент теплопроводности λ, и неравномерно распределенные источники тепла производительностью q v . Тепло отдается в окружающую среду, как с наружной поверхности, так и с внутренней, при этом должен существовать максимум температуры внутри стенки трубы. Изотермическая поверхность, соответствующая максимальной температуре t max , разделяет цилиндрическую стенку на два слоя - наружный и внутренний, которые передают тепло наружу и внутрь трубы соответственно (рис. 2, б). Максимальное значение температуры соответствует условию dt/dr=0 и тепловой поток через данную поверхность равен нулю q=0.

Введем значение радиуса r 0 , который соответствует максимальной температуре t max . По радиусу r 0 проходит изотермический слой, который разделяет тепловые потоки на внутренний и наружный - q 1 и q 2 , Вт/м2 при среднем выделении тепла в единице объема q v1 и q v2 , Вт/м3 (рис. 2, а).

Рисунок 2. - Схема к расчету параметров сердечника индукционного нагревателя а - распределение температуры по сечению трубы; б - продольное сечение нагревателя.

Выделение тепла в единице объема q v уменьшается нелинейно от внешней поверхности трубы радиусом r 2 до внутренней, радиусом r 1 , что связано с нелинейным убыванием напряженности электромагнитного поля, порожденного индуктором [4]. Если мы задаем внутренний и внешний радиусы трубы нагревателя, то радиус корпуса и вытеснителя и их длина зависят только от производительности и мощности тепловыделения в трубе. Эти величины определяются из выражений [5, 6].

rВ

2 2 Q t г I

\ 1 V • c • ( t 2 — t j )

rК

q Kl + q Kl + V c ( t 2 — tv ) Г + 2 V • c • ( t^ —1\ ) Qjl" Г

V • c • ( t 2 — t 1 )

l =

P Т

^ ( Q 1 r 2 + q 2 r i )

где Р Т - тепловая мощность, которая выделяется в трубе нагревателя, Вт.; q т - тепловой поток с поверхности трубы, Вт/м2; V – скорость течения жидкости через кольцевые зазоры нагревателя, м/с; с – теплоемкость молока, Дж / (кг∙К); q к - тепловой поток через поверхность корпуса, который создается обмоткой индуктора, Вт/м2; t 1 - температура на входе в нагреватель, 0С; t 2 - температура на выходе из нагревателя, 0С;

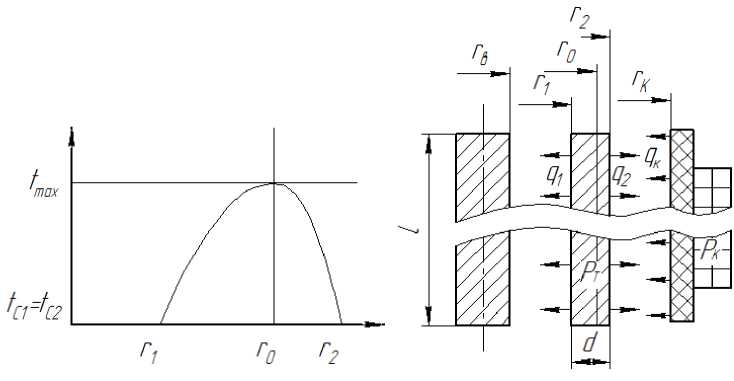

В среде ANSYS нами разработана модель процесса пастеризации молока с помощью индукционного нагревателя с выдерживателем. В результате моделирования процесса пастеризации были получены распределения тепловых полей, представленные на рисунке 3.

Рисунок 3. - Распределение теплового поля в зазорах по сечению нагревателя на выходе.

Диаграмма тепловых полей позволяет сделать вывод, что потоки нагреваются неравномерно - в середине зазора температура составляет 500С в то время как у пристенного слоя, порядка 900С. Следовательно необходимо провести оптимизацию величин зазоров и скорости течения жидкости.

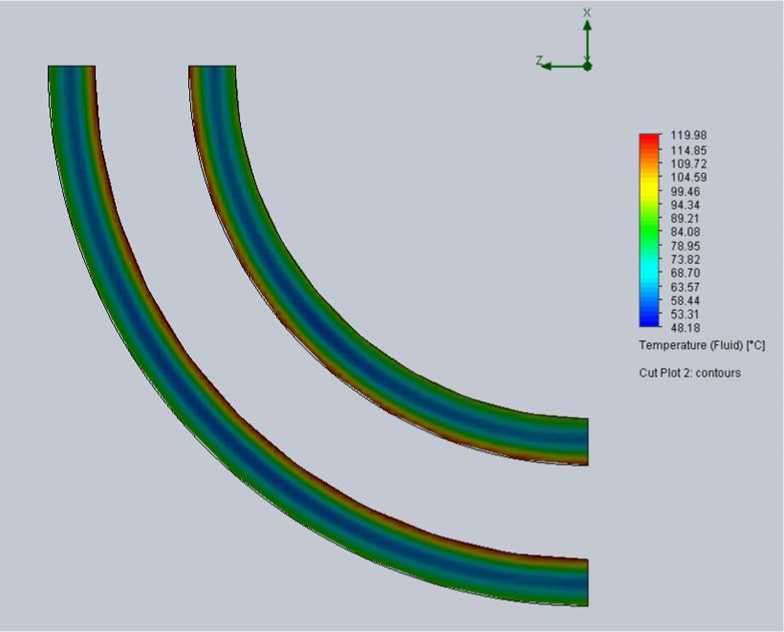

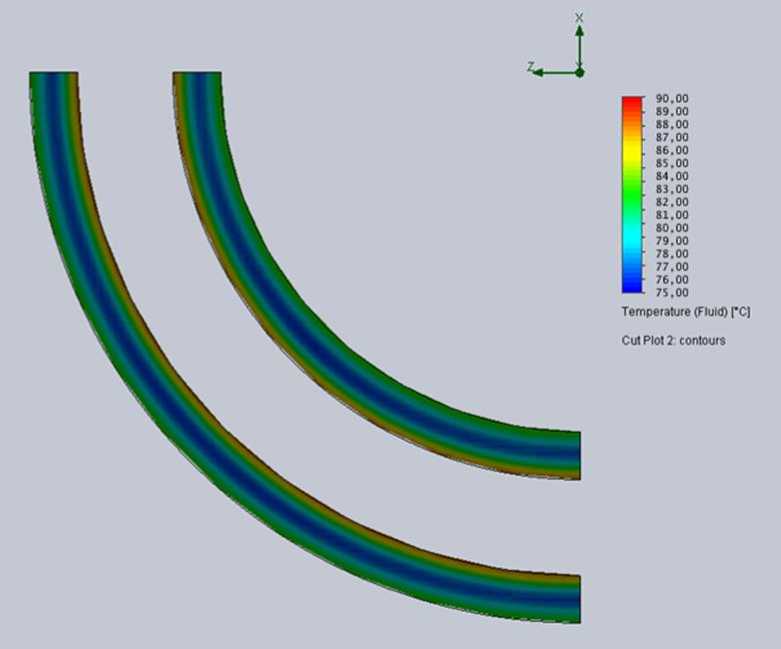

На основе поисковых опытов, мы выбрали уровни варьирования с шагом 2мм от 2 до 6 мм и скоростью течения молока от 0,17 м/c до 0,3 м/c. В результате моделирования оптимальным зазор составил 2мм, скорость течения 0,26 м/c. Тогда картина теплового поля выглядит следующим наилучшим образом (рисунок 4).

Рисунок 4. - Распределение теплового поля в зазорах по сечению нагревателя на выходе после оптимизации.

В ходе эксперимента перепад температур составлял 3,50С. Таким образом нагрев жидкости по сечению зазоров происходит равномерно. Важно, что не происходит, перегрев молока в пристенном слое, а значит и не снижается его качество и не возникает пригара.

3. Выводы и предложения

Выявлено - равномерный нагрев молока по сечению нагревателя зависит от различных соотношений кольцевых зазоров в нагревателе, тепловой мощности и скорости потока.

На основе разработанной конструкции в лаборатории ВГСХА была выполнена экспериментальная пастеризационная установка на базе модернизированной ПМР-02-ВТ с заменой гидродинамического нагревателя на индукционный.

Экспериментальная пастеризационная установка с индукционным нагревателем собранная в лаборатории ВГСХА имеет следующие параметры: при производительности пастеризационной установки 450 л/ч полная мощность однофазного нагревателя составила 5,44 кВА; тепловая мощность нагревателя – 5,0 кВт. При этом конструктивные параметры нагревателя составили: r2=21мм; r1 – 17мм; r0 – 19,3мм; rк – 25мм; rв – 10мм; длина нагревателя l – 1,1м.

В результате внедрения энергопотребление процесса пастеризации снизилось на 12% в сравнении с первоначальной технологической линией, используемой в хозяйстве.

Список литературы Применение индукционного нагревателя с выдерживателем в процессе пастеризации молока

- Кук Г.А. Процессы и аппараты молочной промышленности/Г.А. Кук -Пищепромиздат М.: 1955. -474 с.

- Нейман Л. Р. Поверхностный эффект в ферромагнитных телах/Л.Р. Нейман -Госэнергоиздат -Л.: 1949, 190 с.

- Патент на полезную модель RU 137709 U1. Индукционный нагреватель жидкости с выдерживателем/Макарова Г. В., Соловьёв С.В., Шилин В.А., заявлено 10.07.2013, опубликовано 27.02.2014 Бюл. № 6.

- Немков В.С. Теория и расчет устройств индукционного нагрева/В.С. Немков, В.Б. Демидович. Л. -Энероатомиздат 1988 -280 с.

- Соловьев С.В. Теоретические предпосылки к обоснованию конструктивных параметров индукционного нагревателя в составе пастеризационной установки молока/Соловьев С.В., Макарова Г.В./Вестник Алтайского государственного аграрного университета. -2014, №8. с. 120 -125.

- Макарова Г.В. Теоретическое обоснование тепловой мощности в индукционном нагревателе/Макарова Г.В., Соловьев С.В./Материалы международной научно-практической конференции "Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования"/Санкт-Петербургский Аграрный университет Санкт-Петербург. -2012, с. 314-317.