Применение метода ковриков-ловушек для определения динамики накопления современного аллювия на рязанском участке среднего течения р. Оки

Автор: Кривцов Вячеслав Андреевич, Воробьев Алексей Юрьевич, Пузаков Семен Вячеславович

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 4 (14), 2015 года.

Бесплатный доступ

Для среднего течения Оки выяснены темпы современной динамики накопления аллювия на прирусловых участках. Впервые для данной территории был применен метод ковриков-ловушек, он же ловушечный метод. Основными материалами для ловушек были выбраны резина и кокосовое волокно. Определены характерные особенности применения методики и трудности, возникающие при ее применении. Получены данные о мощности слоя речных наносов аккумуляции половодья 2015 г., приводятся результаты гранулометрического анализа аллювиального материала с ловушек. Выявлены основные закономерности распределения фракций аллювия и темпы его накопления для различных аккумулятивных форм приречной поймы. Апробированная методика показала свою эффективность и найдена перспективной для применения в дальнейшем.

Аллювий, ловушечный метод, сегментно-гривистая пойма, гранулометрический анализ, аккумуляция наносов

Короткий адрес: https://sciup.org/14967482

IDR: 14967482 | УДК: 551.435.12; | DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.4.4

Текст научной статьи Применение метода ковриков-ловушек для определения динамики накопления современного аллювия на рязанском участке среднего течения р. Оки

Постановка проблемы. Для рязанского участка поймы Оки исследования характерных особенностей аллювиальных толщ проводятся не впервые. Известны работы А.А. Лазаренко [11], Е.В. Шанцера [17; 18], Р.А. Еленевского [7], В.А. Городцова [3], В.А. Кривцова [7; 9], характеризующие особенности строения и формирования аллювиальных отложений, их гранулометрический и вещественный состав.

Вместе с тем остается масса нерешенных вопросов, в том числе касающихся скорости накопления аллювиальных отложений в пойме Оки как на современном этапе, так и в предшествовавшие ему эпохи голоцена.

Целью выполненного нами исследования являлось:

-

а) выяснение скорости накопления аллювия на прирусловых отмелях и валах, а также на различных участках сегментно-гривистой поймы;

-

б) определение гранулометрического состава аллювиальных наносов на обозначенных выше участках.

Фактические данные получены в период с сентября 2014 по сентябрь 2015 г. в процессе специально выполненных полевых исследований, лабораторных и камеральных работ.

Методика исследований. В нашем исследовании ставилась задача непосредственного измерения современных темпов аккумуляции речных наносов, приносимых полыми водами на низкую и высокую пойму. Однако, ввиду отсутствия выхода полых вод на пойму весной 2015 г., были получены данные всего для 12 из 70 ковриков-ловушек, установленных в прирусловой части поймы. В период подготовки и в ходе исследования удалось приблизиться к решению следующих методологических вопросов:

-

1) насколько велика зависимость величины объема и массовой доли отдельных фракций осадочных пород в составе отложений от положения коврика-ловушки в различных частях прирусловой поймы одной излучины?

-

2) насколько разным по составу и объему могут быть аллювиальные наносы соседних излучин в одних и тех же морфологических частях?

-

3) велика ли роль прирусловой растительности (например, ивняка) в замедлении скорости течения и, как следствие, в отложении более тонкодисперсных фракций аллювия и уменьшения общего объема отложенного материала?

-

4) существенно ли влияет материал, из которого сделаны коврики на гранулометрический состав и объем наносов?

Для их решения нами были использованы коврики размером 40 х 60 см двух типов покрытия: резиновые с рисунком и из кокосового волокна, установленные в пределах однотипных в морфологии участков прирусловой поймы, выше и ниже куртин растительности по течению реки. Все ловушки были закреплены девятью гвоздями, каждый по 30 см длины. Установка проводилась в период конца ноября – начала декабря, до выпадения первого снега. Съем ловушек должен осуществлять до первых дождей, во избежание размыва наилка. Оптимальным временем в 2015 г. для снятия ловушек оказался период начала-середины апреля. Камеральная обработка данных предполагала проведение гранулометрического анализа с помощью рассева лабораторного «РЛ-1», диаметр 200 мм, составления гистограмм и в программе PhotoshopCS5 при помощи космоснимков с ресурса SASPlanet.

Анализ полученных результатов. На исследуемых участках русло Оки меандри-рует, формируя прирусловые валы, отмели, а в отдельных местах, зачастую маркирующих выход на поверхность каменноугольных известняков, – и острова [8, c. 143; 9, c. 97]. Аллювиальные формы рельефа здесь образуются в ходе аккумуляции русловых наносов, преимущественно в период весеннего половодья. Аллювий, по данным бурения [8, c. 144] и на- ших полевых исследований [10, c. 149], на данной территории нормальной мощности, перст-ративный, для которого характерно переслаивание прослоев суглинков и песков [5, c. 31; 14, c. 30; 23, c. 11]. По Е.В. Шанцеру, В.В. Ламакину и И.П. Карташову, именно для такого типа аллювия характерны выработка дна долины, отложение и переотложение аллювия, блуждание русла и, следовательно, формирование новых участков сегментно-гривистой поймы с гривистым мезорельефом [6, c. 18; 12, c. 125; 17, c. 85; 25, c. 9]. Выявление темпов накопления пойменной фации аллювия, преимущественно песчаного, на этапе, предшествующем началу отложения типичного пойменного наилка, позволит оценить промежуток времени, требующийся для формирования песчаных ядер грив. С другой стороны, на вогнутых, отступающих берегах излучин при активности склоновых процессов, вызывающих обрушение берегового уступа, наносы зачастую показывают признаки заиления прирусловых отмелей [13, c. 216; 16, c. 51]. Ловушечный метод для определения объемов половодного наилка был предложен В.А. Голосовым на основе результатов, полученных зарубежными исследователями [2, c. 3]. На излучинах у с. Марково (№ 5, 6 и 7), Луковс-кий лес (№ 3 и 4), о. Бык (№ 2 и 12), у мкр. Лесопарк (№ 8 и 9) и Кальное (№ 1 и 11) г.

Рязани, показанных на рисунке 1, после спада талых вод был произведен одновременный съем ковриков-ловушек. Ловушка № 10, установленная на прирусловой отмели к северо-востоку от пос. Совхоз Маяк Спасского района на картосхеме не показана по причине значительной удаленности от основного района исследования.

В дальнейшем, в ходе лабораторной обработки данных, были получены показатели объема ( v ), массы ( m ) и мощности слоя ( h ) аллювиальных наносов, отложенных на площади ловушки (см. табл. 1). В таблице также показан материал, из которого сделаны коврики.

Как видно из таблицы, наибольшие мощности наносов, их масса и объем характерны для быстрорастущей прирусловой отмели на излучине в 5,1 км к востоку от с. Марково. Две из трех ловушек с разным типом покрытия, показали 13,4 и 15,4 мм мощности слоя наносов. Вогнутый берег излучины отступает здесь с большой скоростью, в нижней части уступа заметны несколько обрушившихся блоков пойменного аллювия. Фактически, здесь формируется новый прирусловой вал, закрывающий последнее межгривное понижение, в настоящее время занесенное песками и заросшее ивняком. Небольшое озеро на крыле излучины, представляющее собой недавно отрезанную нарождающимся валом часть русла, предшествует пос-

Условные обозначения

населённые пункты

Коростово

номера ловушек

названия населённых пунктов

Рис. 1. Картосхема расположения ковриков-ловушек на участках поймы Оки

Таблица 1

Масса, объем и мощность слоя русловых наносов и материал, отложенный на ковриках-ловушках

Хотя в отдельные годы высота подъема полых вод над островом составляет не менее 5 м, в сезон 2015 г. максимальный подъем был всего 125 см. В годы с высоким подъемом воды наиболее вероятна аккумуляция наносов с большей массовой долей песка крупной и средней фракции по причине увеличения транспортирующей способности потока и близости к руслу. Развитие острова за последние 50 лет, судя по топографическим картам середины XX в., определяется отходом вбок правого рукава реки и заносом русловыми песками узкого левого, разделяющего остров с поймой. По данным Л.К. Гленна и Е.В. Шанцера, возникновение молодых участков поймы путем при-членения островов – обычное явление не только на Оке, но также и на Волге и некоторых реках США [17, c. 84; 21, c. 40; 29, c. 52].

Для прирусловой отмели вогнутого участка русла Оки у мкр. Лесопарк характерно

Таблица 2

Гранулометрический состав образцов аллювиальных наносов половодья 2015 года

На излучине у мкр. Кальное было поставлено 2 ловушки: в нижней части активно формирующегося прируслового вала на левом крыле без растительности и на прирусловой отмели на вершине в густом прирусловом ивняке. Первая ловушка (№ 1) показала существенно большую мощность русловых наносов (6,6 мм против 0,9 мм на второй ловушке) и увеличение массовой доли фракций мелкозернистого и тонкозернистого песка (суммарно обе фракции – 42 % для первой и 70 % для второй). Массовая доля алеврита на ловушке № 11 составила 30 % и является наибольшей из всех образцов, полученных в ходе исследования.

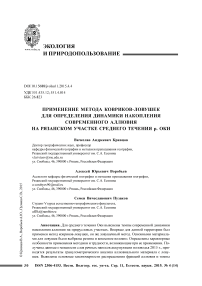

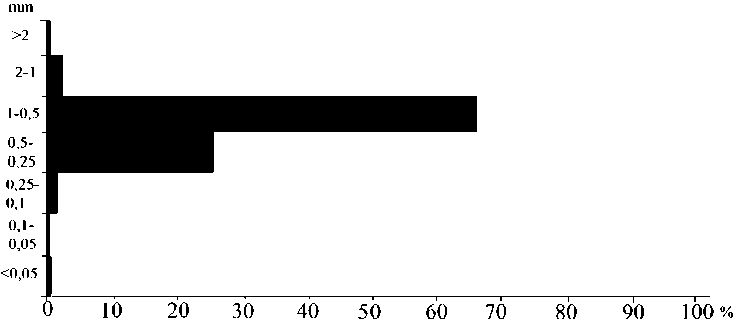

Следует обратить особое внимание на роль прирусловой растительности в аккумуляции прирусловых наносов. Из работ Н.И. Мак-кавеева, Е.В. Шанцера и Ю.А. Жемчужникова [5, c. 50; 13, c. 215; 17, c. 90] известно, что растительность на аллювиальных формах рельефа должна способствовать их закреплению. В ходе исследования удалось выяснить, что, во-первых, она сильно уменьшает общий объем наносов, зачастую разница составляет 7–8 раз. Во-вторых, изменяется и их гранулометрический состав. На рисунках 2 и 3 представлены гистограммы распределения фракций на участке у с. Марково.

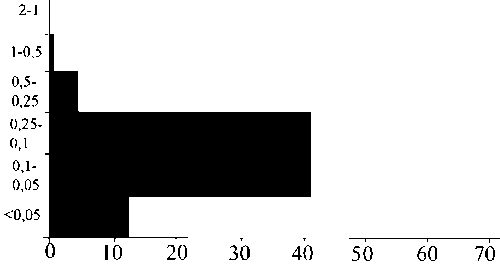

Хорошо заметно выпадение грубых разностей (Md > 1) и замена фракции крупнозернистых песков среднезернистыми в образце № 7. На 4 % увеличилась также массовая доля мелкозернистого песка. Процент тонких фракций (Md< 0,1) остался практически неизменным при общей их малой роли в обоих образцах (не более

Рис. 2. Распределение фракций в образце наносов № 5 (излучина у с. Марково, без растительности)

Рис. 3. Распределение фракций в образце наносов № 7 (излучина у с. Марково, куртина ивняка)

-

2 %), что является обычным для молодых прирусловых валов, растущих при выносе значительного количества песка со стороны пристрежне-вой ложбины [22, c. 72; 30, c. 7; 27, c. 13].

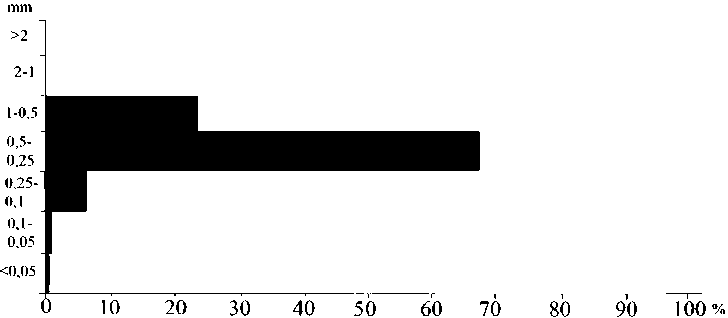

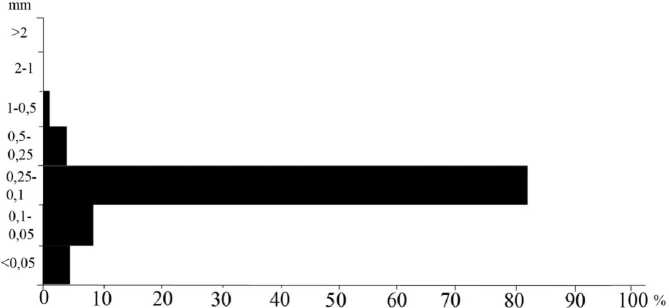

Иная картина складывается при рассмотрении распределения фракций на участке излучины Луковский лес ловушек № 3 и 4 (рис. 4 и 5).

Обращает на себя внимание уменьшение доли основной для наносов ловушки № 3 (82 %) фракции мелкозернистого песка в два раза для ловушки № 4. Доля тонкозернистого песка также 41 %. Существенно увеличился процент содержания алеврита: если в ловушке № 3 он составлял 4 %, то для находящейся всего в 12 м от нее ловушке № 4 уже 12 % приходилось на алевритовые наносы.

Выводы

-

1. При определении объемов приносимых в половодье наносов удалось рассчитать мощность слоя наилка – от 0,9 мм на илистых при-

русловых отмелях до 15,4 мм на активно растущих молодых прирусловых валах за 2015 год.

-

2. Установлена прямая зависимость характера и количества наносов от наличия растительности. При ее отсутствии объем отложений может возрастать до 7 раз, а основная преобладающая фракция сменяется следующей по крупности, уменьшается также и доля алевритовых частиц.

-

3. На вершинах излучин Луковский лес и у мкр. Кальное при густой растительности показано сходство гранулометрического состава при двукратной разнице в объеме. Характер и объем отложений на вершине излучины у с. Марково имеет значительные отличия от вышеназванных точек, по причине начала формирования нового прируслового вала с большим содержанием крупнозема.

-

4. Не выявлено существенных различий между накоплением аллювиальных наносов на двух различных покрытиях ловушек: из кокосового волокна и резины.

Рис. 4. Распределение фракций в образце наносов № 3 (излучина Луковский лес, без растительности)

mm

>2

80 90 100%

Рис. 5. Распределение фракций в образце наносов № 4 (излучина Луковский лес, густая растительность)

Список литературы Применение метода ковриков-ловушек для определения динамики накопления современного аллювия на рязанском участке среднего течения р. Оки

- Воробьев, А. Ю. Исследование особенностей толщ пойменных рыхлых отложений в долине р. Оки на рязанском участке/А. Ю. Воробьев//Современная географическая наука: взгляд молодых ученых. Материалы междунар. науч.-практ. конф. в рамках X Большого географического фестиваля студентов и молодых ученых, посвященной 100-летию со дня рождения Академика АН СССР, Президента Всесоюзного Географического общества, Героя Социалистического труда А.Ф. Трешникова 11 апреля 2014 г. -Спб.: Институт Наук о Земле СпбГУ, 2015.

- Голосов, В. Н. Исследования аккумуляции наносов на речных поймах/В. Н. Голосов//Геоморфология. -2009. -№ 4. -С. 2-4.

- Городцов, В. А. К вопросу об установлении натурального масштаба времени по аллювиальным отложениям в долинах рек окской системы/В. А. Городцов//Тр. САИАИ. -1928. -Т. 2.

- Еленевский, Р. А. Роль наносов в жизни поймы/Р. А. Еленевский//Бюлл. Почвоведа. -1927. -№ 3-4.

- Жемчужников, Ю. А. Косая слоистость и ее геологическая интерпретация/Ю. А. Жемчужников//Труды Всес. н.-и. ин-та минерального сырья. -1940. -Вып. 163.

- Карташов, И. П. Флювиальные рельефообразующие процессы/И. П. Карташов. -Магадан, 1957. -21 с.

- Кривцов, В. А. Особенности строения и развития рязанского участка долины реки Оки на современном этапе/В. А. Кривцов//Труды Рязанского отделения Русского ботанического общества. Вып. 2.Ч.1: Окская флора: материалы Всерос. школы-семинара по сравнительной флористике, посвященной 100-летию «Окской флоры» А.Ф. Флерова; под ред. М.В. Казаковой. -Рязань: Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2010. -С. 93-105.

- Кривцов, В. А. Рельеф Рязанской области (региональный геоморфологический анализ)/В. А. Кривцов. -Рязань: Изд-во РГПУ,1998. -195 с.

- Кривцов, В. А. Особенности строения и формирования рельефа на территории Рязанской области/В. А. Кривцов, А. В. Водозеров. -Рязань: Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина-Рязань, 2006. -279 с.

- Кривцов, В. А. Особенности пространственной организации и формирования локальных морфологических комплексов в пределах поймы Оки на ее рязанском участке/В. А. Кривцов, А. Ю. Воробьев. -Рязань: РГУ им. Есенина, 2014.

- Лазаренко, А. А. Литология аллювия равнинных рек гумидной зоны (на примере Днепра, Десны и Оки)/А. А. Лазаренко. -М.: Наука, 1964. -374 с.

- Ламакин, В. В. Динамические фазы речных долин и аллювиальных отложений/В. В. Ламакин//Землеведение. -1948. -Т. 2 (42). -С. 154-187.

- Маккавеев, Н. И. Русло реки и эрозия в ее бассейне/Н. И. Маккавеев. -М.: Изд-во АН СССР, 1955. -346 с.

- Рухин, Л. Б. О закономерностях состава аллювиальных песков/Л. Б. Рухин. -1947. -№ 9.

- Рухин, Л. Б. Основы литологии/Л. Б. Рухин. -Л.: Гостоптехиздат, 1961.

- Страхов, Н. М. Образование осадков в современных водоемах/Н. М. Страхов, Н. Г. Бродская, Л. М. Князева . -М.: Изд-во АН СССР, 1954.

- Шанцер, Е. В. Аллювий равнинных рек умеренного пояса и его значение для познания закономерностей строения и формирования аллювиальных свит: Труды ГИН АН СССР/Е. В. Шанцер. -М., 1951. -Т. 55. -274 с.

- Шанцер, Е. В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образований/Е. В. Шанцер. -M.: Наука, 1966. -239 с.

- Ch ar lton, Ro. Fun damen tals of fluvial geomorphology/Ro. Charlton. -2008, Routledge. -P. 114-119.

- Cr ickmore, M. J. Measur emen t of sand transport in rivers with special reference to tracer methods/M. J. Crickmore. -1967. -Vol. 8, № 3. -P. 175-228.

- Glenn, L. G. Geology and physiography of the Red River boundary between Texas and Oklahoma. Pan-Americ/L. G. Glenn//Geologist. -1925. -P. 40.

- Gupta, A. Large Rivers Geomorphology and Management, School of Geography, University of Leeds, UK and Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing, National University os Singapore, Sigapore, Jonh Wiley & Sons/А. Gupta. -Ltd. -2007. -P. 56-69.

- Howard, A. D. Modelling channel evolution and floodplain morphology, book chapter for M. A. Anderson, D. E. Walling, and P. D. Bates, editors, Floodplain Processes, Chichester, John Wiley & Sons. -P. 15-62.

- Howard, A. D. Modelling fluvial systems: rock, gravel and sand bed channels: in River Channels, ed. by K. S. Richards, Basil Blackwell/A. D. Howard. -Oxford. -P. 69-94.

- Nanson, G.C. A genetic classification of floodpains, Floodpain Evolution, Geomorphology/G. C. Nanson, J. C. Croke. -1992. -Vol. 4., № 6. -P. 460-486.

- Rose, J. Channel changes in a lowland rivers catchment over the last 13000 year, Timescales in Geomorphology/J. Rose, С. Turner, G. R. Coope, M. D. Bryan. -N. Y.: Wiley & Sons, 1980. -P. 159-176.

- Rotnicki, K. Retroduction of palaedicharges of meandering and sinuous rivers and its paleoclimatic implications, Temperate Paleohydrology/К. Rotnicki. -Chichester, Wiley. -1991. -P. 431-470.

- Schumanski, A. Palaeochannels of large meanders in the river valleys of the Polish Lowland, Quat. Stud. in Poland/А. Schumanski. -1983. -№ 4. -P. 207-216.

- Starkel, L. The place of the Vistula River valley in the late Vistulian -early Holocene evolution of the European valleys/L. Starkel//European River Activity and Climatic Change During the Lateglacialand Early Holocene. -Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1995. -P. 75-88.

- Starkel, L. Analysis of paleochannels in the valleys of the upper Vistula and the Wisloka/L. Starkel, Т. Kalicki, P. Gebica//Evolution of the Vistula River valley during the last 15000 years. Part. VI. -Wroclaw: Wydawnictwo Continuo, 1996. -P. 30-35.

- Young, R. A. The Colorado River: origin and evolution/R. A. Young, E. E. Spamer. -Grand Canyon Association, 2000. -P. 29-33.