Применение методов палинспастических реконструкций при моделировании донадвигового состояния сложно дислоцированных регионов

Автор: Красильников В.П., Кожевникова Е.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геотектоника и геодинамика

Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются некоторые методики палинспастических реконструкций. Проведена палинспастическая реконструкция Нижнесергинской зоны надвигов Урала с использованием комплексных методик, затрагивающих как структурные, так и кинематические принципы моделирования. На основании построенной модели получены данные, отражающие геологическое строение до времени формирования надвиговых зон изучаемой территории.

Складчато-надвиговые зоны, шарьяжи, палинспастика, структурные реконструкции

Короткий адрес: https://sciup.org/147245086

IDR: 147245086 | УДК: 551.24.02 | DOI: 10.17072/psu.geol.20.2.93

Текст научной статьи Применение методов палинспастических реконструкций при моделировании донадвигового состояния сложно дислоцированных регионов

Геологические исследования в районах со сложным строением, таких как территории складчато-надвиговых зон, сопряжены с рядом определенных трудностей, что в конечном итоге может понижать степень достоверности получаемых результатов. Обусловлено это тем, что процессы пластического течения материала, складчатость, надвиго- и сдвиго- образования способны в значительной мере нарушать или искажать картину размещения фаций и мощностей стратиграфических подразделений. Для получения максимально достоверных результатов исследований в подобных районах необходимо иметь представление не только о структуре и формационных комплексах, но и учитывать аспекты исторического развития, включающие в себя палеотектонику и палеогеографию (Борукаев, 1970). Наиболее достоверное представление о палеогеографии района возможно получить только при условии восстановления взаимного положения изучаемых разрезов в течение рассматриваемого интервала геологического времени, что в конечном итоге обуславливает применение методов палинспастических реконструкций при определении взаимного положения исследуемых разрезов в областях развитого складча-то-надвигового строения.

Методы палинспастических реконструкций

Методы палинспастики можно подразделить на две группы: структурные и геодина-мические реконструкции. В России наиболее распространены методы, основанные на структурных реконструкциях, позволяющие развернуть пакет чешуй и складок, возвратив их в корневую зону, посредством использования специализированных операций. Другая группа представлена геодинамическими методами, где за основу берется применение палеомагнитных данных, устанавливающих древнее положение континентов и их частей, на палеогеографических построениях, анализе положения палеогеодинамических зон, литодинамических комплексов и их сравнении с современными. К этой группе также относятся методики, базирующиеся на принципах кинематических алгоритмов (Ziesch, 2013). Данная группа методов имеет низкое распространение среди отечественных исследователей, однако широко применяется иностранными учеными.

Построение палинспастических карт, с применением принципов структурного метода, может выполняться двумя способами: « аппликаций » и « сдвижек ».

Суть метода «аппликаций» заключается в том, что фрагменты разрезанной по разрывам тектонической или геологической карты перемещают в обратном направлении до момента совпадения структурных границ или былых фациальных. Метод «сдвижек» основывается на схожих принципах, но в нем подобная операция выполняется посредством перемещения чистого листа кальки с поэтапной фиксацией на ней реконструируемых блоков в первичном положении (Юдин, 1994).

Кинематическая структурная реставрация является полезным инструментом, поскольку она увеличивает число геометрических ограничений, что позволяет определить, например, величину и стиль внутренней деформации структуры, величину крупномасштабной деформации, вызванной структурой, и палеогеографическую ситуацию до формирования структуры (Tanner, 2001). Также важно, что предлагаемые алгоритмы не противоречат геологическим наблюдениям. Например, процедура моделирования не будет заставлять структуру подвергаться деформации и кинематике, если это противоречит ее природе. Это особенно важно для изгибов в разломах, потому что в этих местах будет происходить большая деформация. Существует лишь небольшое количество кинематических алгоритмов восстановления, которые используются для восстановления и расчета деформаций, вызванных такими структурами. Эти алгоритмы основаны на следующих методах: вертикальный метод простого сдвига, реставрация с изгибом и скольжением, трисдвиговый метод (Trishear), метод параллельного сдвига складок (FaultParallel Flow, FPF).

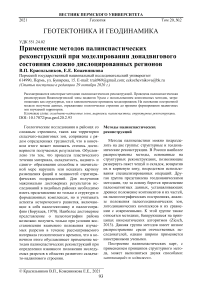

Метод FPF является сравнительно новым, он был разработан компанией Midland Valley Exploration Ltd в сотрудничестве с Кильским университетом Германии. Алгоритм метода учитывает, что все материальные объекты в пределах висячей стены движутся параллельно поверхности разлома по виртуальным траекториям потока (рис.1).

Поток сформирован линиями, которые могут быть представлены любой материальной направляющей, будь то линия складкоосевой плоскости или длинная ось исследуемого объекта. Если два участка разлома определяются углами θ 1 и θ 2 (относительно вертикали), то η равняется биссектрисе. Изменение углов траектории потока напрямую зависит от изменения угла поверхности разлома; различные области потока делятся на дефлекторы потока ( fd ), которые делят пополам углы вершин изгибов разлома ( 2η ). Материальная линия – это отсечка по разлому под углом α . Для каждого узла на линии существует соответствующий путь потока параллельный разлому. Длина линии до и после деформации равна l 0 и l 1 , соответственно. Также важно различать выпуклый и вогнутый изгибы разлома, так как это в значительной мере изменяет геометрию потока, а следовательно, и характеристику движения.

Рис. 1. Схематическое изображение линии, проходящей через параллельный разлому поток по плоскости кривой (Красильников, 2020 )

Линия укорачивается, если изгиб разлома – вогнутый (при η < 90 о ) и удлиняется, если изгиб разлома – выпуклый (при η > 90 о ). Более высокие углы изгиба разлома вызывают большее удлинение, изменение толщины слоя и деформацию. Для большей точности алгоритма FPF результаты деформационного кинематического геометрического моделирования должны быть сопоставлены со значениями коэффициента естественной деформации, предпочтительно из самой рассматриваемой структуры, либо обнажения или скважины. Геометрия плоскости разлома является решающим фактором в создании деформации в висячем блоке. По мере того, как изменяется угол рассечения η , изменяется и деформация висячего блока (Ziesch, 2013).

Грамотное использование алгоритма FPF обеспечивает детальное и точное исследование, а также моделирование пространственно-временных изменений зон со сложным строением. Дополнительную актуальность алгоритму FPF обеспечивает способность определять деформацию вокруг разлома путем восстановления изначального положения исследуемых слоев. Это в свою очередь является косвенным показателем пористости, вызванной разрушением, и по итогу позволит идентифицировать области повышенной и пониженной пористости, что характерно для пород коллекторов и покрышек, соответственно, а это в свою очередь является важным аспектом при поисках нефти и газа.

Палинспастические реконструкции Нижне-Сергинской зоны надвигов

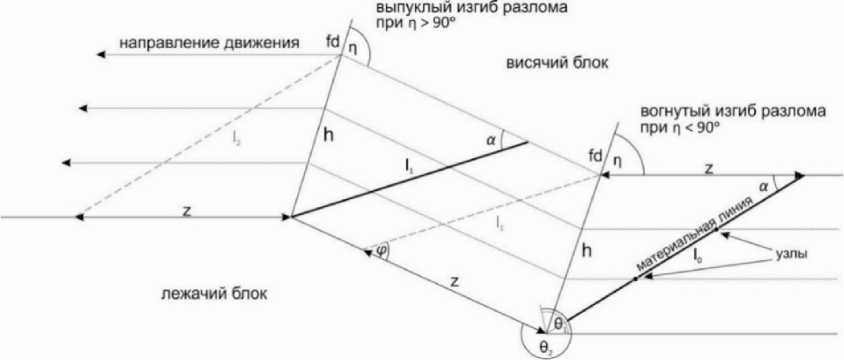

За основу реконструкции взята схема восточного фрагмента Шалинского профиля (рис. 3) относительно малоизученной Ниж-не-Сергинской зоны надвигов области сочленения Восточно-Европейской (Русской) платформы и Уральской складчатой системы, что определяет сложность строения района и формирования осадочного разреза. В пределах профиля пробурена Аракаевская параметрическая скважина, наиболее глубокая в регионе (5207 м). Целесообразность проведения параметрического бурения в пределах Нижнесергинского нефтегазоперспективного района определялась проблемами установления восточной границы нефте- газоносности палеозойских регионально продуктивных комплексов, тектонического контроля нефтегазоносности, в том числе решения проблемы «поднадвиговой нефти», а также оценки перспектив нефтегазоносности рифейского слабоизученного осадочного комплекса пород.

|

о О |

6 |

2 0s |

Литология |

Структурно-тектонические комплексы |

|

|

5S S |

1400_ |

- У ~ Xj" х ~ |

|||

|

< X № № ~ |

|||||

|

! — 1 — 1 — 1 ■ |

|||||

|

и |

Г V S Г-. V ~- |

||||

|

+ |

------- 1 ------- Т ------- 1 |

||||

|

+ |

1600 |

||||

|

Я |

—-1 —о —-1 |

||||

|

с |

си |

< у .. V » у .. |

|||

|

и |

|||||

|

1800_ |

^/ ___ & |

||||

|

— //— |

|||||

|

VJ^V |

|||||

|

K.I ir |

|||||

|

X |

2000 |

■ ।—1——1—г- |

|||

|

« |

1 U-*I 1 |

||||

|

1 1 1 1 1 1 |

|||||

|

2200 |

1 1 1 1 1 |

||||

|

2 |

|||||

|

ЕС |

|||||

|

■ * 1 * 1 J 1 |

|||||

|

с,ь |

2400 |

-г—^1— |

Аллохтон |

||

|

:= |

1 1 1 1 1 1 |

||||

|

р |

II II II |

||||

|

2600_ |

II И II '' |

||||

|

X ез ЬС |

X |

* |

nrW^ |

||

|

V |

2800 |

' 1 |"1 ? Г" |

|||

|

^ >= |

|||||

|

О ° |

3000_ |

||||

|

X :■: X |

|||||

|

C,t |

1 1 1 |

||||

|

111 |

|||||

|

3200 |

fl 1—ri— |

||||

|

1 II 1 1 |

|||||

|

- |

II 1 II |

||||

|

g |

е |

||||

|

3400_ |

|||||

|

с и |

|||||

|

о |

са |

||||

|

3600 |

III |

||||

|

е |

II II |

||||

|

1 |

i а |

||||

|

в? |

| |

3800 |

|||

|

C,s |

Ti ii |

||||

|

~П ~ II |

|||||

|

II " II II " |

|||||

|

4000_ |

|||||

|

X |

1 bl '.Л ' |

||||

|

X |

|||||

|

о |

|||||

|

S я |

4200 |

X,—х~_х— |

|||

|

р |

X X X |

Паравтохтон |

|||

|

C,t |

4400_ |

||||

|

1 1 1 |

|||||

|

«Ха |

1 1 1 1 1 Г- |

||||

|

)Х |

4600 |

—— ^гЛ |

|||

|

а |

"|| '^l " II |

||||

|

X |

Il V VII |

||||

|

l~ll* 11^11 |

|||||

|

CQ |

11^11 II |

||||

|

О |

са |

4800_ |

। /и „ 11 J1 |

||

|

5000_ |

|||||

|

Автохтон |

|||||

|

са |

|||||

|

5200 |

X--- |

||||

|

22 |

гнфеи |

||||

|

Забой |

- 5207 м |

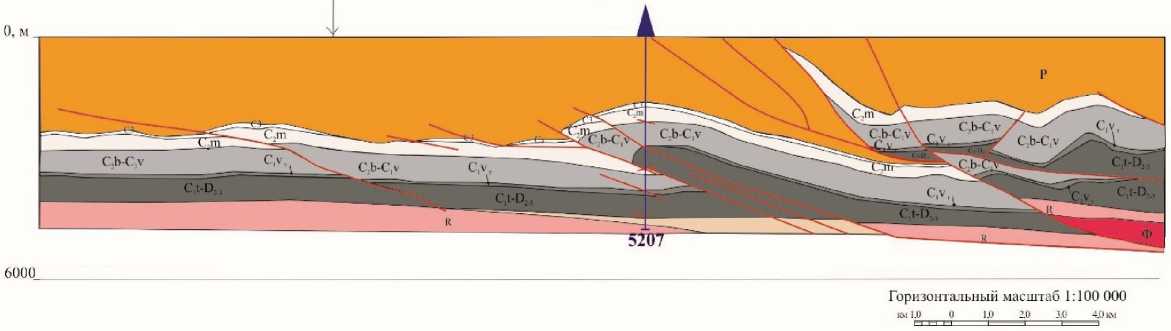

Рис. 2. Сводный разрез Аракаевской скважины

Положительным фактором для постановки работ являлось наличие месторождений нефти и газа в рассматриваемом регионе (Сухореченское, Сабардинское, Бухаров-ское, Кедровское), связанных с артинскими (нижняя пермь), московскими и башкирскими (средний карбон), серпуховскими и нижневизейскими (нижний карбон) отложениями.

По результатам изучения литологических особенностей пород, условий их залегания, биостратиграфических данных и материалов ГИС в комплексе с учетом данных бурения на Бухаровской, Илимской, Урминской и др. площадях разрез Аракаевской параметрической скважины разделен на три структурнотектонических комплекса (рис. 2.): автохтон (забой – 4865 м), паравтохтон (4865–3637 м), аллохтон (3637–15 м).

К автохтону отнесена нижняя часть разреза, преимущественно не нарушенная тектоническими подвижками герцинского тектогенеза в послеартинское время. Верхняя граница автохтона принята условно на глубине 4865 м. Таким образом, к автохтону отнесен вскрытый разрез тукаевской свиты среднего рифея, бородулинская серия верхнего венда, пашийский + тиманский, саргаевский, семилукский горизонты девона. Невскрытая часть автохтона (до глубины 5500–5700 м) вероятно представлена терригенными породами тукаевской свиты среднего рифея, которые залегают на метаморфических породах фундамента.

Граница между автохтоном и паравтохто-ном проведена условно на глубине 4865 м. До глубины 4825 м керна нет, и достоверно судить о залегании пород нет оснований. Девонские отложения в паравтохтоне представлены верхнефранским подъярусом и фа-менским ярусом. Каменноугольные отложения представлены не полностью. Присутствуют все ярусы нижнего отдела: тур-нейский, визейский и серпуховский; средний отдел представлен только верейским подъярусом московского яруса. В терригенной части визейского яруса наблюдается сдвоение разреза. Отсутствие верхней части серпуховского яруса можно объяснить наличием сброса.

Нижняя граница аллохтона, с учетом ГИС, принята на глубине 3567 м. Здесь проходит шов основного надвига в зоне порядка 70 м. Выше шва залегают карбонатные породы франского яруса, которые надвинуты на тектонически сгруженные глинисто-карбонатные породы верхней части верейского подъяруса московского яруса среднего карбона.

Девонские отложения в аллохтоне представлены отложениями верхнего отдела в составе франского и фаменского ярусов. Каменноугольные отложения в аллохтоне представлены всеми тремя отделами. Нижний отдел представлен всеми тремя ярусами: турнейским, визейским и серпуховским. Толщина последнего увеличена за счет проявления тектонических движений надвигово-го типа. Среднекаменноугольные отложения в аллохтонной части разреза представлены отложениями обоих ярусов: башкирского и московского. Верхнекаменноугольные отложения залегают согласно на известняках мячковского подъяруса. Отложения пермской системы представлены только породами приуральского отдела. В разрезе присутствуют отложения ассельского, сакмарского и артинского ярусов и свит: усть-койвинской, шариповской и урминской серии.

К коре выветривания отнесены отложения, залегающие ниже почвенно-растительного слоя до глубины 15 м.

Первым этапом реконструкции была процедура развертки слагающих разрез отложений с целью дальнейшего построения векторных потоков формирования складчатонадвиговых зон. Границами фрагментов развертки были взяты наиболее явные разрывные нарушения, вызвавшие изменение целостности осадочных отложений.

Следующим шагом было необходимо выделить материальные узлы, через которые пойдут векторные потоки формирования складчато-надвиговой зоны, за них также были приняты наиболее явные разрывные нарушения. После этого производился замер изгиба разлома, сформированный линией падения разлома и вектором движения. Оценка показателей изгиба разлома крайне важна, так как на основании этих данных проводится выбор дальнейших реконструкций.

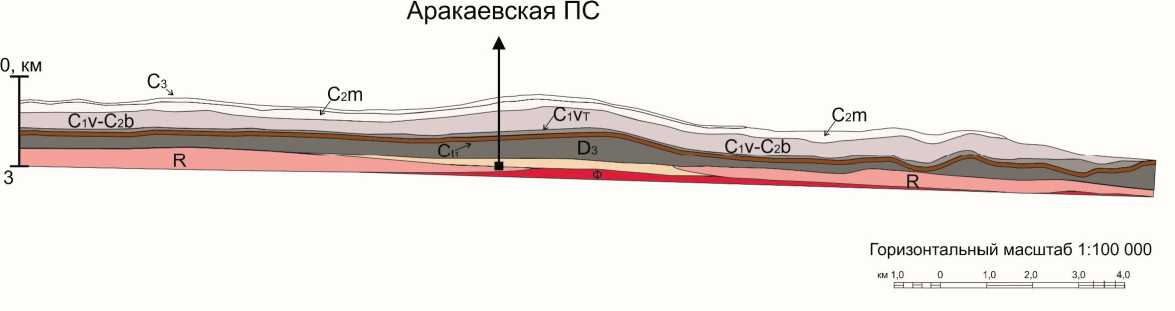

Финальным этапом было формирование исходного положения осадочных слоев до момента формирования складок. Итоговая реконструкция представлена на рис. 5.

С аргане кий с две iro- надвиг

Выводы

Реконструкция показала, что данная территория до надвиговых дислокаций представляла собой восточную часть платформы с субгоризонтальным залеганием слоев, где в

Аракаевская ПС

■ I Гижне-Сергинская зона шарьяжей

|-—Киргишанский покроЕ

Рис. 3. Восточный фрагмент Шалинского профиля

Рис. 4. Палинспастический профиль по восточному фрагменту Шалинского профиля

не нарушенном виде залегают осадочные отложения, среди которых значительной мощностью выделяются верхнедевонско-турнейские, отложения. По итогам восстановления условий залегания девонско-каменноугольных отложений выявлено, что блоки аллохтонной части, вскрытой Арака-евской скважиной, перемещались в результате складчато-надвиговых процессов до 15– 20 км. Полученная модель свидетельствует о том, что основные перспективные на нефть и газ комплексы отложений находились на значительно меньших глубинах, что указывает на первоначальные более высокие их коллекторские свойства.

На основании проведенного моделирования установлены общие закономерности в историко-геологической эволюции осадочного чехла района бурения Аракаевской параметрической скважины: начало накопления отложений в позднем протерозое, наличие преимущественно двух крупных этапов погружения (позднепротерозойский и средне-позднедевонско-раннепермский).

Список литературы Применение методов палинспастических реконструкций при моделировании донадвигового состояния сложно дислоцированных регионов

- Борукаев Ч.В. О палинспастических построениях //Геотектоника. 1970. № 6. С. 23-29.

- Красильников В.П. Перспективы применения алгоритма Fault-Parallel Flow при палинспастических реконструкциях складчато-надвиговых зон // сборник научных трудов по материалам XIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / отв. ред. А.М. Циферова; Пермский государственный национальный исследовательский университет. 2020. С. 346-349. EDN: JYQLLV

- Юдин В.В. Орогенез севера Урала и Пай-Хоя. Екатеринбург: Наука, 1994. 285 с.

- Tanner D. C, Bense F.A, Ertl G. Kinematic retro-modelling of a cross-section through a thrust-andfold belt: the Western Irish Namurian Basin//Geol Soc Spec Publ. 2011. 349 (1). P. 61-76. EDN: OESZNZ

- Ziesch J, Krawczyk C.M., Tanner D.C. Strain Associated with the Fault-Parallel Flow Algorithm During Kinematic Fault Displacement // Mathematical geosciences. 2013. №46(1). C. 59-73.