Применение трехмерного сканирования для исследования составных пазовых орудий раннего голоцена Восточной Сибири (на примере орудий из комплексов стоянки Казачка-1)

Автор: Бочарова Е.Н., Чистяков П.В., Жданов Р.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье продемонстрированы возможности применения трехмерного сканирования составных вкладышевых обойм и перспективы использования их трехмерных моделей как базы для дальнейших научных исследований. Сканирование было выполнено на высокоточном оборудовании (сканер Solutionix D700), которое обеспечивает высокую точность сбора данных о геометрии и поверхности объекта. В качестве примеров археологических артефактов используются составные пазовые орудия с местонахождения Казачка-1: два костных орудия из 19 и 11 культурных горизонтов. В результате сканирования были получены масштабируемые модели в высоком разрешении, на основе которых при помощи специального программного обеспечения были сделаны серии поперечных сечений и метрических измерений. В результате анализа формы сечений и сравнения с данными экспериментального моделирования были сделаны выводы об основных технологических этапах изготовления пазов. Были выделены V-, U- и W-образные формы сечений: пазы орудия из 19 горизонта имеют V- и U-образные формы; пазы орудия из 11 горизонта U- и W-образные формы. Разнообразие форм сечений паза может указывать на применение различных приемов обработки кости при изготовлении пазов. U-образное сечение паза могло получиться при прорезывании паза с использованием каменного орудия, рабочий край которого выкрошился в процессе работы. W-образная форма может указывать на то, что направление движения орудия на этом участке менялось в процессе работы. V-образная форма получалась при использовании острого орудия во всем процессе изготовления паза. Данные выводы являются предварительными и требуют проверки серией экспериментов и трасологическими наблюдениями.

Составные вкладышевые орудия, казачка, ранний голоцен, 3d сканирование, поперечные сечения, технология изготовления костяных орудий

Короткий адрес: https://sciup.org/145146164

IDR: 145146164 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0057-0065

Текст научной статьи Применение трехмерного сканирования для исследования составных пазовых орудий раннего голоцена Восточной Сибири (на примере орудий из комплексов стоянки Казачка-1)

Развитие цифровых технологий в последнее десятилетие предопределило их широкое внедрение в практику археологических исследований. Трехмерные модели являются источником метрических и морфологических данных, получение которых ранее было практически невозможным [Grosman, Smikt, Smilansky , 2008; Колобова и др., 2020]. Прежде всего трехмерному моделированию подвергались предметы древнего искусства, поскольку были немногочисленны, а следовательно не требовали значительных временных и трудозатрат для своего сканирования, и обладали несомненной художественной и в то же время исторической ценностью. Таким образом, трехмерное сканирование даже одного предмета древнего искусства давало до статочно научной информации для написания одной высокорейтинговой статьи [Grosman et al., 2017; Kolobova et al., 2019а]. Предметами искусства не ограничиваются возможности анализа единичных уникальных артефактов [Weiss, 2015; Eren et al., 2016].

Следующим этапом внедрения цифровых технологий стало сканирование выборок каменных и костяных артефактов и проведение анализа трехмерных моделей [McPherron, Gernat, Hublin, 2009; Grosman, Ovadia, Bogdanovsky, 2014]. Практически одновременно с созданием выборок трехмерных моделей артефактов начинается применение статистических методов для получения верифицируемых выводов (например, Kolobova et al., 2019б; Porter, Roussel, Soressi, 2019; Archer et al., 2018). Отдельным направлением является применение трехмерного геометрико-морфометрическо-го анализа для комплексного сопоставления формы выборок артефактов [Шалагина и др. 2020; Herzlinger, Goren-Inbar, Grosman, 2017; Archer et al., 2018].

В настоящее время развиваются направления, сочетающие трехмерное моделирование с машинным обучением [Zotkina, Kovalev, 2019], применяющие трехмерное моделирование для предопределения формы артефактов на основе набора переменных [Bretzke, Conard, 2012; Archer et al., 2018] и использующие трехмерное моделирование для создания новых алгоритмов измерения вариативных переменных [Valletta et al., 2020].

В предлагаемой статье мы приводим пример исследования трехмерных моделей составных пазовых орудий на примере раннеголоценовых орудий из комплекса Казачка (Восточная Сибирь). До последнего времени детальные метрические и морфологические исследования артефактов данной категории были связаны со значительными трудностями в силу их немногочисленности, хрупкости и миниатюрным размерам пазов.

Материалы и методы

Местонахождение Казачка-1, располагающееся в нижнем течении правого притока Енисея – р. Кан, исследовалось в 1970–80-е гг. За годы стационарных раскопок (1973–75, 1977, 1983 и 1985 г.) вскрыта толща отложений, где в четких стратиграфических условиях выявлено 20 культуросодержащих горизонтов, датированных в диапазоне от 11,5 до 1,5 тыс. л.н. Стратиграфическая колонка включает 20 культуросодержащих слоев. Костяная индустрия раннеголоценовых горизонтов 20–8 к. г. стоянки Казачка-1 включает представительные серии орудий из кости: гарпуны, острия, составные пазовые орудия и др. Наиболее многочисленной группой орудий являются составные пазовые орудия – 17 экз. В данной статье анализируются две обоймы из археологических горизонтов 19 и 11. Выбор данных обойм обусловлен их хронологической позицией – в горизонте 19 зафиксированы хронологически ранние обоймы (10,5 тыс. л.н.), в 11 горизонте (8,5 тыс. л.н.) – поздние.

-

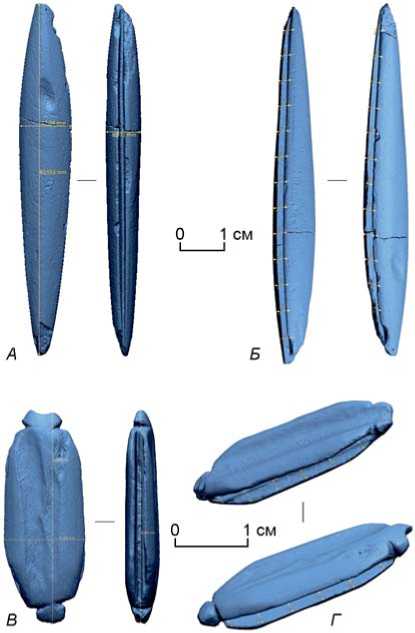

1. Двухпазовое вкладышевое орудие иволистной формы из комплекса горизонта 19. Обойма состоит из двух склеенных фрагментов. Размеры: 80,55 × 12,04 × 8.07 мм (рис. 1, A, Б ). С обоих концов сильные свежие повреждения, в том числе по бортам паза. Присутствует также более древнее повреждение на одной из сторон: практически правильной овальной формы, с очень ровными сглаженными краями. Пазы узкие (макс. ширина 1,799 мм с одной стороны и 2,129 мм с другой, (рис.1, Б )), пропилены по всей длине орудия. Заостренные края обломаны (рис. 1, A ).

-

2. Двухпазовая обойма из горизонта 11 представляет собой миниатюрное изделие размерами 29,19 × 11,10 × 4,74 мм (рис. 1, В , Г ). На обоих кра-

- ях круговыми насечками оформлены выступы, которые, возможно, использовались для фиксации орудия. На одной из сторон определено углубление по всей длине орудия. Пазы широкие (макс. ширина 1,950 мм с одной стороны и 1,668 мм с другой, см. рис. 1, Г), пропилены практически по всей длине, кроме выступов. Края пазов несут следы деформации.

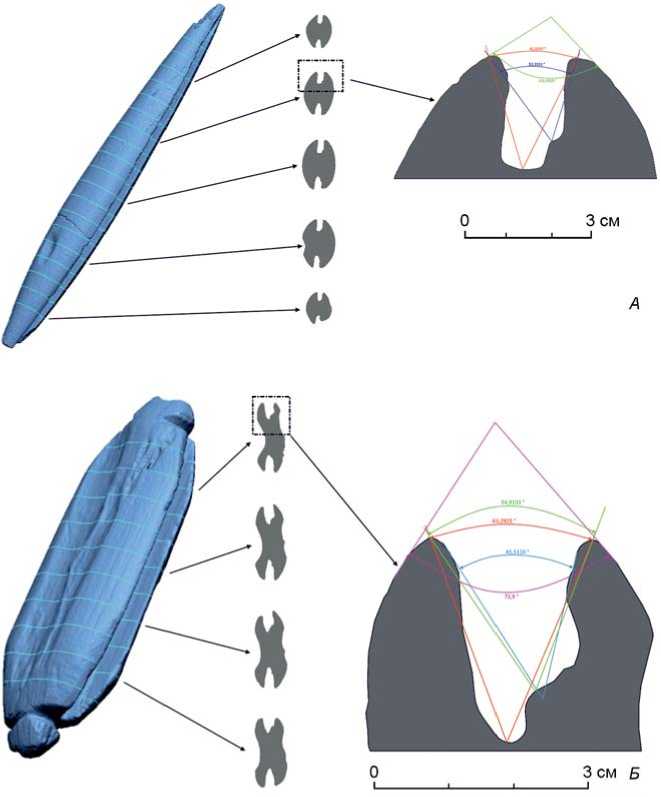

Трехмерное сканирование осуществлялось при помощи автоматизированной системы 3D-сканирования детализированных объектов Solutionix D700. Модель отсканированной обоймы из 19 горизонта состоит из 3,092,872 полигонов, из 11 горизонта – 938,064 полигонов. Построение профилей осуществлялось в программе Geomagic Design X. Для определения основных морфологических и технологических особенностей мы измерили следующие параметры: размеры обоймы (в самом широком/длинном месте), размеры пазов (глубина и ширина), углы схождения пазов (дно паза) и угол между пазом и поверхностью обоймы (рис. 2). Создание сечений (продольных и поперечных, полученных при сегментировании модели), метриче ские измерения, в том числе измерения углов нами были сделаны в программе Geomagic Design X.

Результаты

В результате трехмерного моделирования была получена серия поперечных сечений композитных орудий.

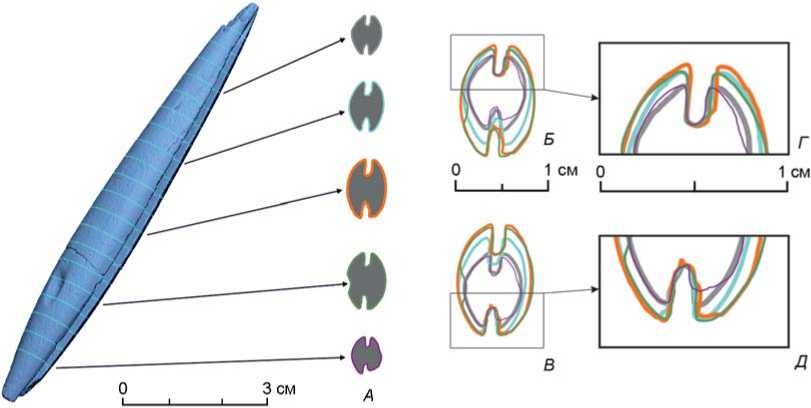

Для анализа формы пазов орудия из горизонта 19 было сделано 5 сечений на равном расстоянии друг от друга (рис. 3, A ). Один профиль паза U-образный практически на всей длине изделия. В медиальной части фиксируется небольшая «ступенька» (рис. 3, Б, Г ). В этом месте ширина паза самая широкая (1,729 мм). Длина паза 78,41 мм, макс. глубина 2,08 мм. Профиль другого паза нерегулярный, имеет скорее V-образную форму, а также несколько заломов (рис. 3, В, Д ). Длина паза 78,55 мм. Макс. глубина паза 2,44 мм. Угол схождения бортов паза – 42°. Борта паза расположены под углом 101° друг к другу (см. рис. 2, A ).

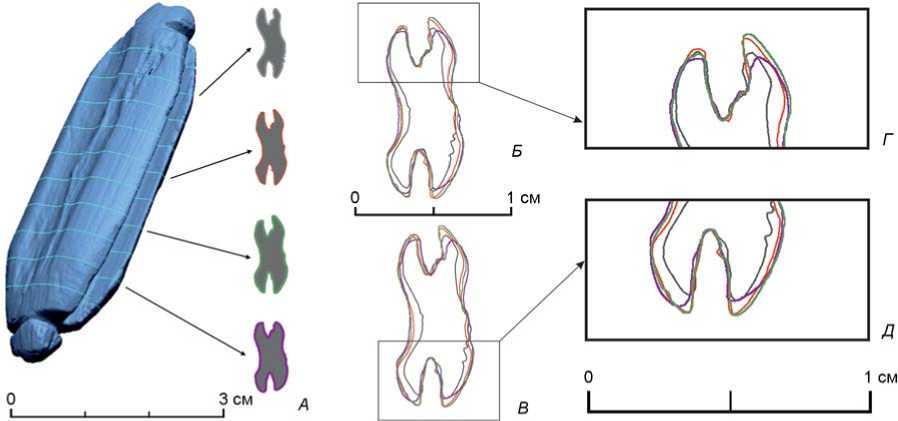

Для анализа формы пазов обоймы из 11 горизонта было сделано 4 поперечных сечения (рис. 3, A ). Один паз имеет «ступеньку» и в профиле скорее W-образный (рис. 3, Б, Г ). Длина паза 23,26 мм, макс. глубина 3,49 мм. Второй паз имеет U-образную форму. Длина паза 23,24 мм, макс. глубина 2,30 мм. Угол схождения бортов паза – 43°. Борта паза расположены под углом 73° друг к другу (см. рис. 2, Б ).

Рис. 1. Метрические параметры пазовых орудий со стоянки Казачка-1.

А – измерение наибольшей ширины и длины орудия из 19 горизонта; Б – измерения ширины паза орудия из 19 горизонта; В – измерение наибольшей ширины и длины орудия из 11 горизонта; Г – измерения ширины паза орудия из 19 горизонта.

Дискуссия

Сложность работы с пазовыми орудиями заключается в том, что пазы имеют небольшую ширину и получить точные мануальные измерения невозможно. Для решения этой проблемы мы применили трехмерное сканирование для дальнейшего неинвазивного манипулирования моделями, в т.ч. для создания точных поперченных сечений с целью классификации и реконструкции процессов изготовления. Многократно повторяющиеся измерения позволяют проводить исследования с выборками данных, например, с выборкой измерений ширины паза [Kolobova et al., 2019а], а также позволяют верифицировать результаты таких измерений [Чистяков и др., 2019; Колобова, 2020].

Пазовые составные орудия с памятников Западноевропейской равнины, Скандинавии, лесной зоны Восточной Европы, Русской равнины и Зауралья достаточно хорошо изучены [Питулько, 2001; Савченко, 2014; Жилин, 2019; Petillon et al., 2011; Manninen et al. 2021]. М.Г. Жилиным была разра-

Рис. 2. Поперечные сечения пазовых орудий со стоянки Казачка-1.

A – пример измерения множества углов паза на орудии из 19 горизонта; Б – пример измерения множества углов паза на орудии из 11 горизонта.

Рис. 3. Поперечные сечения на орудии из 19 горизонта.

А – поперечные сечения на орудии из 19 горизонта; Б, Г – наложение сечений левого паза друг на друга ; В, Д – наложение сечений одного правого паза друг на друга.

Рис. 4. Поперечные сечения на орудии из 11 горизонта.

A – поперечные сечения на орудии из 11 горизонта; Б, Г – наложение сечений левого паза друг на друга ; В, Д – наложение сечений одного правого паза друг на друга.

ботана функциональная классификация кинжалов и охотничьих ножей [Жилин, 2019]. Им выделено две группы: кинжалы для нанесения глубоких колотых ран и охотничьи ножи для нанесения глубоких и широких колото-резаных ран и разрезания различных материалов [Там же]. В последние годы появилось много работ, посвященных исследованию клеящего вещества, скрепляющего вкладыш с обоймой [Helwig etc., 2014, Косинская и др., 2018; Osipowicz et al., 2020]. Несмотря на достаточно большой объем исследований, посвященных пазовым вкладышевым орудиям, в настоящее время не охваченным остается исследование профилей пазов, метрическое соотношение вкладышей/ обойм/клеящего вещества.

Изучение профилей пазов позволяет реконструировать приемы обработки кости при изготовлении орудий. Ранее реконструкция обработки кости была основана на экспериментальном моделировании [Savchenko, 2010; Zhilin, 2017; Petillon et al., 2011; David, Sørensen, 2016].

На основе проведенных экспериментов исследователями было выделено несколько типов профилей пазов: V-образное, W-образное, U-образное сечение, трапециевидное. V-образный паз получался при движении резчика в одном направлении при условии, что лезвие в процессе работы не выкрашивалось, в противном случае пазы приобретали U-образный профиль [Савченко, 2014]. W-образный профиль паза получался в том случае, когда в процессе направление движения менялось на противоположное (Там же). Если кромка оформлялась резцовым сколом, тогда паз приобретал трапециевидное сечение [Чаиркин, Жилин, 2005].

Опираясь на данные экспериментального моделирования и анализа формы профилей пазов нами были сделаны следующие наблюдения.

-

1. Пазовое орудие из 19 горизонта имеет пазы разной в профиле формы: U-образную и V-образную формы, стенки пазов ровные. В медиальной части U-образного паза фиксируется небольшая «ступенька», что может свидетельствовать о том, что в этом месте орудие, используемое для прорезывания паза, еще не было значительно сработано, и направление движения орудия на этом участке менялось в процессе работы (рис. 3, Б, Г ). Дно второго паза имеет неровную форму: углубление в медиальной части, что придает пазу в профиле V-образную форму (рис. 3, В, Д ).

-

2. Разной формы профили зафиксированы и у орудия из горизонта 11: W-образный и U-образный, стенки ровные. W-образный профиль образован высокой «ступенькой» (рис. 4, Б, Г ). По всей видимости, при прорезывании первоначально паз был более широкий и орудием работали в двух направлениях. Затем орудие было заменено на новое, более острое, и была прорезана более глубокая часть. Второй паз имеет U-образную форму, что может указывать на то, что орудие, которым делали паз, выкрошилось в процессе работы (рис. 4, В, Д ).

Заключение

Изучение формы пазов костяных обойм является источником новых знаний о процессе производства и утилизации костяных изделий. Использование трехмерных моделей и возможность получения наборов поперечных сечений позволяет без разрушения предмета исследовать морфологию пазов, производить различные метрические измерения. При работе с орудиями, у которых частично разрушен борт паза, его можно реконструировать при помощи зеркального отображения части трехмерной модели в том случае, если паз симметричен (т.е. обладает V и U- образными профилями). В тех случаях, когда фиксируются «ступеньки» или другие ассиметричные объекты, зеркальная реконструкция невозможна.

В результате проведенного исследования нам удалось получить множество измерений, которые не удалось бы получить при мануальных измерениях. Получены значения углов схождения пазов (дно паза), углов расположения паза к борту, угол между бортами, при наличии «ступеньки» в пазе – угол расположения «ступеньки» к дну паза. Получение нескольких сечений позволило проследить и сравнить профиль на разных участках паза. В результате была определена изменяющаяся на разных участках форма паза. На основе сопоставления с данными экспериментального моделирования пазовых орудий сделаны выводы о технологии изготовления пазов.

Стоит отметить, что использование компьютерной томографии является весьма перспективным для изучения составных пазовых орудий с сохранившимися вкладышами. Данный метод полно стью неинвазивен и позволяет исследовать пазы в тех частях, где сохранились микролиты и сами закрепленные в обоймах микролиты, частично скрытые от исследователей. Исследование технологии изготовления вкладышей [Kolobova et al., 2019б] в совокупности с реконструкцией технологии изготовления пазовых орудий в состоянии предоставить новые данные о системах адаптации и мобильности древних популяций охотников-собирателей и рыболовов Восточной Сибири.

Список литературы Применение трехмерного сканирования для исследования составных пазовых орудий раннего голоцена Восточной Сибири (на примере орудий из комплексов стоянки Казачка-1)

- Жилин М.Г. Вкладышевые кинжалы и охотничьи ножи в мезолите Восточной Европы // Краткие сообщения Института археологии. - 2019. - № 255. - С. 50-70. http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.255.50-70

- Колобова К.А., Шалагина А.В., Чистяков П.В., Бочарова Е.Н., Кривошапкин А.И. Возможности применения трехмерного моделирования для исследований комплексов каменного века // Сибирские исторические исследования. - 2020. - № 4. - С. 240-260. DOI: 10.17223/2312461X/30/12.

- Косинская Л.Л., Усачева И.В., Остроушко А.А., Кулеш Н.А., Гржегоржевский К.В., Юдина Е.А. Реконструкция некоторых технологических приемов изготовления мезолитических костяных вкладышевых наконечников стрел (по данным физико-химических анализов находок из пещерного святилища камень Ды-роватый) // Человек и север: антропология, археология, экология. - Тюмень: Изд-во ФГБУН ФИЦ ТНЦ СО РАН, 2018. - С. 118-122.

- Питулько В.В. Общие тенденции в развитии вкла-дышевых орудий // Каменный век европейских равнин: объекты из органических материалов и структура поселений как отражение человеческой культуры. - Сергиев Посад: Подкова, 2001. - С. 161-167.

- Савченко С.Н. Преемственность и инновации в развитии костяной индустрии мезолита горнолесного Зауралья // Stratum plus. - 2014. - № 1. - С. 181-208.

- Чаиркин С.Е., Жилин М.Г. Мезолитические материалы из пещерных памятников лесного Зауралья // Каменный век лесной зоны Восточной Европы и Зауралья. - Москва: Academia, 2005. - С. 252-273.

- Чистяков П.В., Ковалев В.С., Колобова К.А., Шалагина А.В., Кривошапкин А.И. 3D моделирование археологических артефактов при помощи сканеров структурированного подсвета // Теория и практика археологических исследований. - 2019. - № 3 (27). - С. 102112. DOI: 10.14258/tpai(2019)3(27).-07.

- Шалагина А.В., Колобова К.А., Чистяков П.В., Кривошапкин А.И. Применение трехмерного геоме-трико-морфометрического анализа для изучения артефактов каменного века // Stratum plus. - 2020. - № 1. - С. 343-358.

- Archer W., Pop C.M., Rezek Z., Schlager S., Lin S.C., Weiss M., Dogandzic T., Desta D., McPherron S.P. A geometric morphometric relationship predicts stone flake shape and size variability // Archaeol. and Anthropol. Sci. - 2018. - Vol. 10. https://doi.org/10.1007/s12520-017-0517-2

- Bretzke K., Conard N.J. Evaluating morphological variability in lithic assemblages using 3D models of stone artifacts // J. of Archaeol. Sci. - 2012. - Vol. 39. - N 12. -P. 3741-3749. https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.06.039 David E., Sorensen M. First insights into the identification of bone and antler tools used in the indirect percussion and pressure techniques during the early postglacial // Quaternary Intern. - 2016. - Vol. 423. - P. 123142. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.11.135

- Eren M.I., Redmond B.G., Miller G. L., Buchanan B., Boulanger M.T., Hall A., Hall L. The Wauseon Clovis fluted point preform, Northwest Ohio, U.S.A.: observations geometric morphometries, microwear, and toolstone procurement distance // Journal of Archaeological Sci.: Reports. - 2016. - Vol. 10. - P. 147-154. https://doi. org/10.1016/j.jasrep.2016.09.009

- Grosman L., Smikt O., Smilansky U. On the application of 3-D scanning technology for the documentation and typology of lithic artifacts // J. of Archaeol. Sci. -2008. - Vol. 35. - N 12. - P. 3101-3110. DOI: 10.1016/ j.jas.2008.06.011.

- Grosman L., Ovadia A., Bogdanovsky A. Neolithic masks in a digital world // Face to Face. The Oldest Masks in the World. - Jerusalem, The Israel Museum, 2014. -P. 54-59.

- Grosman L., Shaham D., Valletta F., Abadi I., Goldgeir H., Klein N., Dubreul L., Munro N.D. A human face carved on a pebble from the Late Natufian site of Nahal Ein Gev II // Antiquity. - 2017. - Vol. 91. - N 358. - E2. DOI: 10.15184/aqy.2017.122.

- Helwig K., Monahan B., Poulin J., Andrews T.D. Ancient projectile weapons from ice patches in northwestern Canada: identification of resin and compound resin-ochrehafting adhesives // Journal of Archaeol. Sci. - 2014. - Vol. 41 - P. 655-665. https://doi.org/10.1016/j. jas.2013.09.010

- Herzlinger G., Goren-Inbar N., Grosman L. A new method for 3D geometric morphometric shape analysis: The case study of handaxe knapping skill // Journal of Archaeol. Sci: Reports. - 2017. - Vol. 14. - P. 163-173. DOI:10.1016/j. jasrep.2017.05.013.

- Kolobova K.A., Fedorchenko A.Y., Basova N.V., Postnov A.V., Kovalev V.S., Chistyakov P.V., Molodin V.I. The Use of 3D-Modeling for Reconstructing the Appearance and Function of Non-Utilitarian Items (the Case of Anthropomorphic Figurines from Tourist-2) // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. - 2019а. -Vol. 4 (47). - P. 66-76. DOI 10.17746/ 1563-0102.2019.47.4. 066-076.

- Kolobova K.A., Krivoshapkin A.I., Shnaider S.V. Early geometric microlith technology in Central Asia // Archaeol. and Anthropol. Sci. - 2019б. - Vol. 14. - P. 14071419. - URL: https://doi.org/10.1007/s12520-018-0613.

- Manninen M.A., Asheichyk V., Jonuks T., Kriiska A., Osipowicz G., Sorokin A. N., Vashanau A., Riede F., Persson P. Using Radiocarbon Dates and Tool Design Principles to Assess the Role of Composite Slotted Bone Tool Technology at the Intersection of Adaptation and Culture-History // J. of Archaeol. Method and Theory. - 2021. -Vol. 28. - P. 845-870. https://doi.org/10.1007/s10816-021-09517-7

- McPherron S.P., Gernat T., Hublin J.J. Structured light scanning for high-resolution documentation of in situ archaeological finds // J. of Archaeol. Sci. - 2009. - Vol. 36. -P. 19-24. DOI:10.1016/j.jas.2008.06.028.

- Osipowicz G., Or!owska J., Bosiak M., Manninen M.A., Targowski P., Sobieraj J. Slotted bone point from Tlokowo - rewritten story of a unique artefact from Mesolithic Poland // Praehistorische Zeitschrift. -2020. - Vol. 95. - N 2. - P. 334-349. https://doi.org/10.1515/ pz-2020-0023

- Petillon J.-M., Bignon O., Bodu P., Cattelain P., Debout G., Langlais M., Laroulandie V., Plisson H., Valentin B. Hard core and cutting edge: experimental manufacture and use of Magdalenian composite projectile tips // J. of Archaeol. Sci. - 2011. - Vol. 38 (6). - P. 12661283. https://doi.org/10.1016/jjas.2011.01.002

- Porter S.T., Roussel M., Soressi M., 2019. A Comparison of Chatelperronian and Protoaurignacian Core Technology Using Data Derived from 3D Models // J. of Computer Applications in Archaeology. - 2019. - Vol. 2 (1). - P. 41-55. http://doi.org/10.5334/jcaa.17

- Savchenko S. Experiments on Manufacturing Techniques of Mesolithic and Early Neolithic Slotted Bone Projectile Points from Eastern Urals // Ancient and Modern Bone Artefacts from America to Russia: cultural, technological and functional signature. - Oxford: Archaeopress, 2010. -P. 141-147.

- Valletta F., Smilansky U., Goring-Morris N.A., Grosma L. On measuring the mean edge angle of lithic tools based on 3-D model- a case study from the southern Levantine Epipaleolithic // Archaeol. and Anthropol. Sci. - 2020. - Vol. 12. https://doi.org/10.1007/s12520-019-00954-w

- Weiss M. Stone tool analysis and context of a new late Middle Paleolithic site in western central Europe - Pouch-Terrassenpfeiler, Ldkr. Anhalt-Bitterfeld, Germany // Quartar. - 2015. - Vol. 62. - P. 23-62. doi: 10.7485/QU62_2 Zhilin M. Mesolithic bone arrowheads from Ivanovskoye 7 (central Russia): Technology of the manufacture and use-wear traces // Quaternary Intern. - 2017. - Vol. 427. - P. 230244. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.09.095

- Zotkina L.V., Kovalev V.S. Lithic or metal tools: techno-traceological and 3D analysis of rock art // Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. - 2019. -Vol. 13. P. e00099. DOI: 10.1016/j.daach.2019.e00099.