Применение векторного анализа электрокардиографии у пациентов с сердечной ресинхронизирующей терапией

Автор: Лебедева Виктория Кимовна, Любимцева Тамара Алексеевна, Лебедев Дмитрий Сергеевич

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.30, 2015 года.

Бесплатный доступ

Электрокардиография (ЭКГ) является одним из основных методов диагностики сердечно-сосудистой патологии, принцип которой заключается в графическом отражении электрических сигналов сердечной мышцы. Применяемые в настоящее время стандартные, усиленные однополюсные и грудные отведения электрокардиограмм отражают изменение процессов возбуждения миокарда как во времени, так и в пространстве - во фронтальной и горизонтальной осях. Ход волны возбуждения условно может быть представлен суммарным вектором, который отражает направление движения электрических импульсов в сердце. У пациентов с сердечной ресинхронизирующей терапией (СРТ) бивентрикулярная стимуляция направлена на синхронизацию сокращения правого (ПЖ) и левого желудочков (ЛЖ). Эффективность СРТ напрямую зависит от места имплантации желудочковых электродов и их взаимного расположения, что можно определить с помощью векторного анализа ЭКГ. Цель работы: дать описательную оценку ЭКГ-картины изолированной право- и левожелудочковой стимуляции при различных позициях электродов в стандартных рентгенологических проекциях у пациентов с СРТ.

Сердечная ресинхронизирующая терапия, векторный анализ экг

Короткий адрес: https://sciup.org/14920011

IDR: 14920011 | УДК: 616.12-073.7

Текст научной статьи Применение векторного анализа электрокардиографии у пациентов с сердечной ресинхронизирующей терапией

В настоящее время, несмотря на успехи современных медикаментозных препаратов, лечение хронической сердечной недостаточности (ХСН) остается серьезной проблемой в здравоохранении многих стран [1]. Применение СРТ внесло значительный вклад в решение данного вопроса. Доказано, что СРТ улучшает функциональный статус и качество жизни пациентов, способствует обратному ремоделированию ЛЖ, а также снижает уровень смертности и госпитализаций вследствие ХСН [2–4]. Принимая во внимание очевидные преимущества данного вида терапии, сохраняется немалая доля пациентов (около 30%), не отвечающих на СРТ [5]. Отсутствие исходной диссинхронии ЛЖ, обширные рубцовые поля, неоптимальная позиция ЛЖ электрода, а также неадекватно подобранные параметры программирования связаны с недостаточным ответом на СРТ [6, 7]. В частности, позиционирование ЛЖ электрода в целевую вену представляет собой один из самых сложных этапов имплантации системы СРТ. Роль прямого, рентгенологического, метода визуализации позиции электродов неоспорима. Однако данный метод применяется во время процедуры имплантации устройства или при подозрении на дислокацию, перелом электродов. При рутинном динамическом наблюдении он, как правило, не используется. В последнем случае, наоборот, чрезвычайно удобно использовать ЭКГ в качестве косвенного метода оценки взаимного расположения электродов.

В клинической ЭКГ электрические явления, возникающие на поверхности возбудимой среды, принято описывать с помощью дипольной концепции распространения возбуждения в миокарде, которая характеризуется не только количественным значением электрического сигнала, но и направлением – пространственной ориентацией от отрицательно заряженного участка возбудимой ткани к положительно заряженному участку [8]. Векторный анализ ЭКГ является объективным, простым в применении способом динамической оценки зон стимуляции как ПЖ, так и ЛЖ электродов. Оценка последнего тем более интересна, учитывая возможное его смещение в пределах вены коронарного синуса в течение длительного периода наблюдения.

Цель работы: дать описательную оценку ЭКГ-карти- ны изолированной ПЖ и ЛЖ стимуляции при различных позициях электродов в стандартных рентгенологических проекциях у пациентов с СРТ.

Материал и методы

Ретроспективное исследование, включающее 40 пациентов с синусовым ритмом, которым была имплантирована система СРТ по стандартным показаниям (полная блокада левой ножки пучка Гиса, комплекс QRS>120 мс, ФВ ЛЖ ≤ 35%, III и IV ФК ХСН на оптимальной медикаментозной терапии). Все пациенты были проинформированы и дали согласие на анализ данных в соответствии с целью настоящего исследования.

Всем пациентам проводился стандартный протокол программирования устройств СРТ с настройкой параметров детекции и стимуляции, а также атриовентрикулярной задержки. Параметры межжелудочковой задержки оставались на номинальных значениях. Дислокаций электродов выявлено не было.

Электрокардиографический метод . Для анализа ЭКГ использовалась система для неинвазивных электрофизиологических исследований Astrocard (Медитек, Россия). Скорость записи 25, 50, 100 мм/с, амплитуда сигнала 10 мм/10 мВ, точность измерений – 1 мс. Оценка зоны стимуляции желудочковых электродов проводилась по 12 стандартным отведениям с применением векторного анализа ЭКГ. К ос-

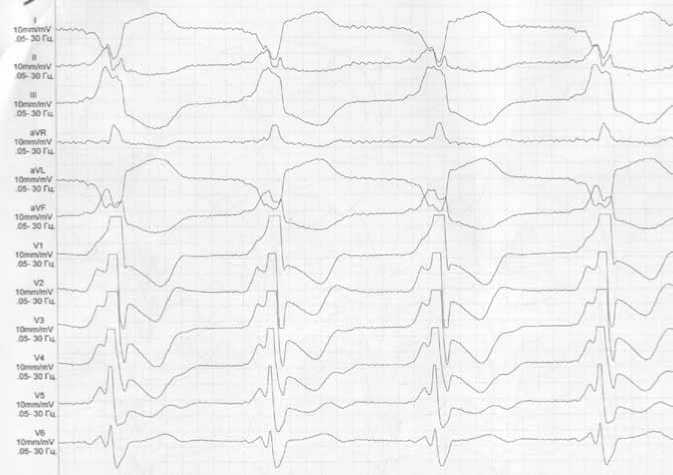

Рис. 1. ЭКГ при изолированной стимуляции ЛЖ: базальный отдел боковой стенки ЛЖ

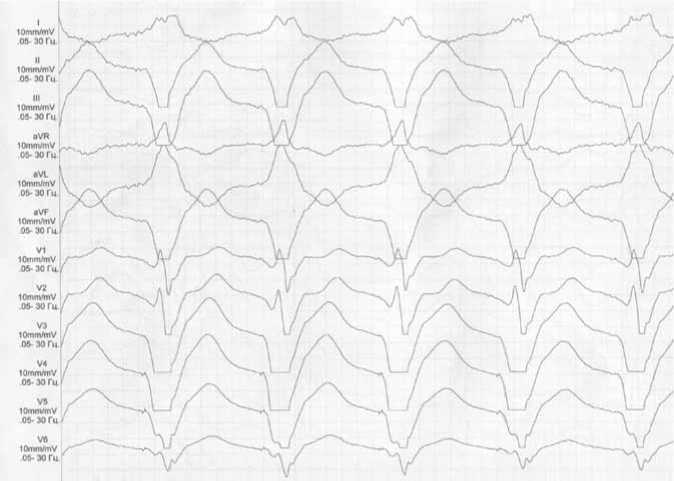

Рис. 2. ЭКГ при изолированной стимуляции верхушки ПЖ

новным его принципам относят следующие:

-

1) если в процессе распростране

ния возбуждения вектор диполя направлен в сторону положительного электрода отведения ЭКГ, то на записи ЭКГ будет отклонение вверх от изолинии (положительный зубец);

-

2) если вектор диполя направлен в сторону отрицательного электрода отведения, то на ЭКГ будет зафиксировано отрицательное отклонение, т.е. отрицательный зубец;

-

3) если вектор диполя расположен перпендикулярно к оси отведения, то на ЭКГ будет записана изолиния [8, 9].

Это означает, что конфигурация ЭКГ будет зависеть от направления вектора диполя по отношению к электродам отведения, точнее, по отношению к направлению оси электрокардиографического отведения. Однако оси

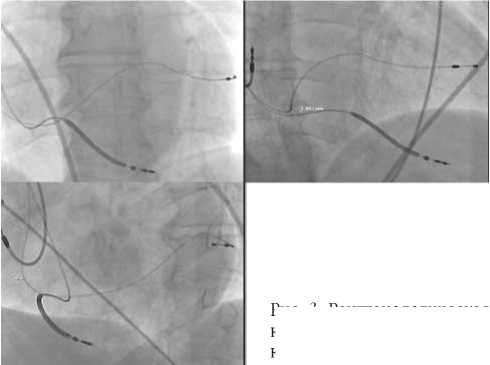

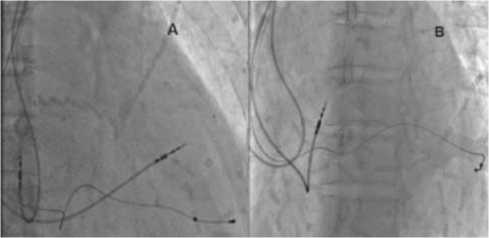

Рис. 3. Рентгенологическая картина позиции желудочковых электродов (AP, RAO, LAO)

отведений ЭКГ могут располагаться в электрическом поле не только параллельно и перпендикулярно направлению диполя, но и под некоторым углом к нему. Чтобы в этих случаях определить величину и конфигурацию электрокардиографических комплексов, необходимо использовать правила разложения векторов. В сердце одновременно происходит возбуждение многих участков миокарда, причем направление векторов деполяризации и реполяризации в каждом из этих участков может быть различным и даже противоположным. При этом электрокардиограф регистрирует суммарное, результирующее, направление вектора в каждом отведении.

Также следует отметить, что существенное влияние на амплитуду электрокардиографических зубцов оказывает расстояние от исследующего электрода до источника тока. Величина зубцов ЭКГ обратно пропорциональна квадрату расстояния от электрода до источника тока. Последнее означает, что чем дальше расположен электрод от источника тока, тем меньше амплитуда зубцов ЭКГ. Однако при удалении электродов более чем на 12 см от сердца дальнейшее изменение амплитуды зубцов ничтожно [10].

Рентгенологический метод. Для анализа топического расположения электродов применялись стандартные рентгенологические проекции (прямая, левая косая, правая косая) с записью позиции электродов. Во время имплантации правопредсердный (ПП) электрод позиционировался в ушко ПП, ПЖ электрод – в область межжелудочковой перегородки (МЖП), – базальный или срединный ее отделы; или верхушку правого желудочка. ЛЖ электрод имплантировался в одну из ветвей коронарного сину-

Рис. 4. ЭКГ при изолированной стимуляции ЛЖ: апикальный отдел боковой стенки ЛЖ

Рис. 5. ЭКГ при изолированной стимуляции базального отдела МЖП

са.

Оценка электрокардиографической зоны ЛЖ электрода проводилась во время изолированной стимуляции ЛЖ с применением 12 условных сегментов миокарда: 3 задних, 3 заднебоковых, 3 боковых, 3 переднебоковых с разделением на базальный, срединный и апикальный уровни. Зона ПЖ электрода определялась во время изолированной стимуляции ПЖ с применением 3 условных сегментов – базальный отдел МЖП, срединный отдел МЖП, верхушка ПЖ.

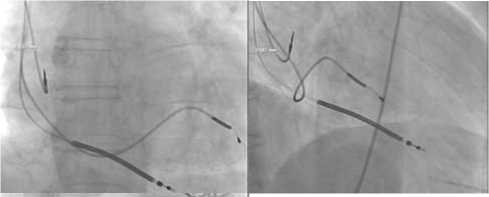

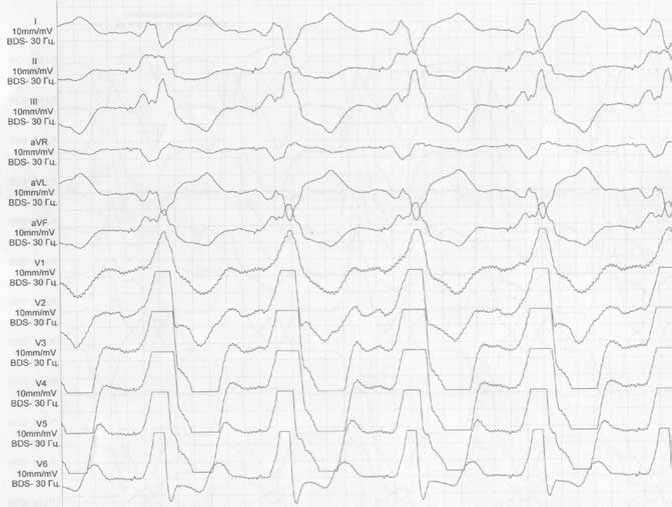

Ниже представлены примеры ЭКГ при изолированной стимуляции ЛЖ и ПЖ. На рисунке 1 зона стимуляции ЛЖ электрода расположена в базальном отделе боковой стенки ЛЖ, о чем свидетельствуют отрицательные комплексы QRS в I и aVL отведениях (без положительного компонента), положительные комплексы QRS во II, III и aVF отведениях, положительные грудные отведения с V1 по V4 с эквифазным QRS в V6, где результирующий вектор волны возбуждения перпендикулярен данному отведению. ЭКГ картина изолированной стимуляции вер- хушки ПЖ представлена на рисунке 2: комплексы QRS в отведениях I, aVL положительные, а в отведениях II, III, aVF – отрицательные; преобладание отрицательного компонента в грудных отведениях свидетельствует о расположении ПЖ электрода кпереди относительно фронтальной плоскости. Рентгенологическая картина позиции желудочковых электродов показана на рисунке 3.

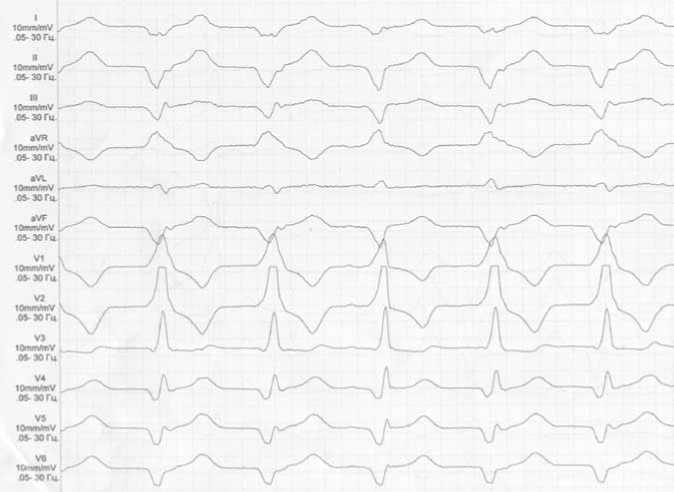

Другой пример изолированной стимуляции ЛЖ представлен на рисунке 4. Обращает на себя внимание преобладание отрицательного компонента комплексов QRS

Рис. 6. Расположение желудочковых электродов (AP, RAO)

в первом и нижних стандартных отведениях; положительные грудные отведения с V1 по V3 с эквифазным QRS в

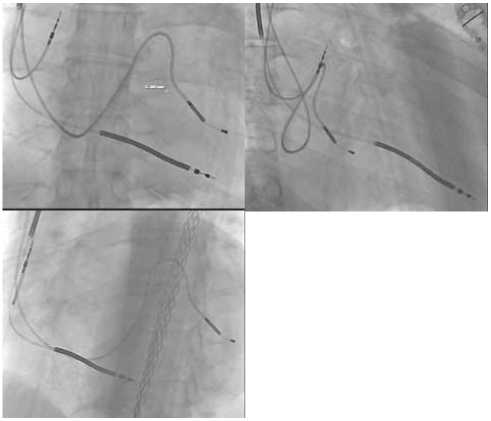

V4, что в целом говорит об апикальной позиции электрода в зоне боковой стенки ЛЖ. ПЖ стимуляция представлена на рисунке 5: электрод расположен в базальном отделе МЖП (положительные отведения I, II, aVL, aVF, эквифазный QRS в III отведении; преобладание отрицательного компонента в правых грудных отведениях). На рисунке 6 представлены рентгенологические проекции соответствующих желудочковых электродов.

Рисунок 7 отражает ЛЖ стимуляцию в области срединных отделов боковой стенки ЛЖ. Отведения I, aVL отрицательны, правые грудные – положительны, что в сумме говорит о распространении волны возбуждения с боковой стенки ЛЖ слева направо. Комплексы QRS в отведениях III и aVF практически эк-вифазны, соответственно, вектор волны возбуждения перпендикулярен результирующей осей данных отведений. Рентгенологическое

Рис. 7. ЭКГ при изолированной стимуляции ЛЖ: срединный отдел боковой стенки ЛЖ (третий комплекс QRS – желудочковая экстрасистола)

расположение данного ЛЖ электрода представлено на рисунке 8.

ЭКГ картина стимуляции ЛЖ из заднебоковых его отделов представлена на рисунке 9. Обращает на себя внимание исходно положительное отклонение комплекса QRS в I, aVL отведениях с последующим отрицательным компонентом, означая, что сначала вектор волны возбуждения направлен в сторону положительного полюса I отведения, – справа налево, как при заднем расположении ЛЖ электрода, однако потом происходит изменение направления вектора в противоположную сторону (отрицательная часть комплекса QRS), как при боковой позиции. Комплекс QRS в I отведении практически экви-фазный, в отведении aVL доминирует отрицательный компонент, все грудные отведения положительны; соответственно, результирующий вектор направлен сзади наперед и слева направо. Рентгенологическая позиция соответствующего электрода представлена на рисунке 10.

Рис. 8. Рентгенологическая картина позиции желудочковых электродов (AP, RAO, LAO)

Результаты

В исследуемой группе пациентов были выявлены сле- дующие варианты позиции желудочковых электродов: основной зоной расположения ЛЖ электрода являлась боковая стенка ЛЖ (47,5%), преимущественно ее базальный отдел (30%); у трети пациентов ЛЖ электрод был позиционирован в области заднебоковой (35%), а также задней стенки ЛЖ (17,5%). ПЖ электрод преимущественно располагался в области верхушки ПЖ (62,5%) либо базальных отделов МЖП – 30% (табл. 1).

При ЭКГ анализе желудочковой стимуляции трудности интерпретации могут возникать с апикальными сегментами, учитывая их близкое анатомическое расположение и небольшую площадь. Различия в ЭКГ картине стимуляции апикальной зоны заднебоковой и задней стенок ЛЖ заключаются в направлении отведений I, aVL – чем они более положительны, тем более кзади расположена зона стимуляции; правые грудные отведения при этом остаются положительными (рис. 11). Нередко подобная ЭКГ картина напоминает ПЖ стимуляцию, учитывая положительные комплексы QRS I, aVL; однако в данном

Рис. 9. ЭКГ при изолированной стимуляции ЛЖ: базальный отдел заднебоковой стенки ЛЖ

случае правые грудные отведения будут преимущественно отрицательными (рис. 2). В исследуемой группе было выявлено 17 случаев (42,5%) апикального расположения ЛЖ электрода, из них 3 случая на боковой стенке, 8 – на заднебоковой и 6 – на задней стенке ЛЖ, что было подтверждено стандартными рентгенологическими проекциями. Таким образом, результаты векторного анализа условного расположения желудочковых электродов сопоставимо отражают их рентген-анатомические позиции.

Обсуждение

Векторный анализ ЭКГ является неинвазивным, простым и воспроизводимым диагностическим методом. С учетом корректной интерпретации ЭКГ можно определить зону стимуляции желудочкового электрода, а также ее изменение с течением времени, например, при смещении ЛЖ электрода в пределах вены коронарного си-

Рис. 10. Рентгенологическая картина позиции желудочковых электродов (AP, RAO, LAO)

нуса или же изменении взаимного расположения электродов при процессах ремоделирования миокарда. Однако следует отметить, что векторный анализ стимулированных комплексов QRS не учитывает поворотов сердца вокруг переднезадней, продольной и поперечной осей. Наличие поворота сердца определяется по картине ЭКГ собственного спонтанного ритма, но если его нет, к примеру, при полной атриовентрикулярной блокаде, определить положение электрической оси сердца невозможно [9]; наличие блокад ножек пучка Гиса также затрудняет диагностический поиск. Кроме того, при тяжелой степени ХСН полости сердца нередко изменены, увеличены в размерах, что в свою очередь предрасполагает к изменению всей пространственной позиции сердца в грудной клетке [10]. Часть стенок как левого, так и правого желудочков могут быть расположены в одной плоскости на одном и том же уровне. Тогда ЭКГ различия между дан- ными сегментами миокарда будут минимальны [11]. С другой стороны, при увеличенном сердце рентгенологическое представление о границах сегментов ПЖ и ЛЖ весьма условно, в особенности, срединных и срединноапикальных зон. ЭКГ в данном случае выступает как более объективный метод диагностики.

В нашем исследовании полученные ЭКГ данные представляются удобным инструментом для динамического наблюдения за пациентами с СРТ без привлечения дополнительных временных затрат.

Выводы

Электрокардиографическая картина изолированной ПЖ и ЛЖ стимуляции объективно отражает рентгеноло- гическую позицию соответствующих электродов. Применение векторного анализа ЭКГ может быть использовано в качестве безопас-

Таблица 1

Варианты расположения желудочковых электродов по данным векторного анализа

|

ной косвенной методики определения локализации желудочковых |

Сегменты |

Передне-боковая стенка ЛЖ |

Боковая стенка ЛЖ |

Задне-боковая стенка ЛЖ |

Задняя стенка ЛЖ |

Всего, N |

ПЖ |

|

электродов в процессе динамичес- |

Базальный |

0 |

12 |

5 |

0 |

17 |

12 |

|

кого наблюдения за пациентами с |

Срединный |

0 1 |

4 |

1 |

1 |

6 |

3 |

|

СРТ. |

Апикальный |

0 |

3 |

8 |

6 |

17 |

25 |

|

Всего, n |

0 |

19 |

14 |

7 |

40 |

40 |

Список литературы Применение векторного анализа электрокардиографии у пациентов с сердечной ресинхронизирующей терапией

- Jessup M., Brozena S. Heart Failure//N. Engl. J. Med. -2003. -Vol. 348. -P. 2007-2018.

- Linde C., Leclercq C., Rex S. et al. Longterm benefits of biventricular pacing in congestive heart failure: results from the MUltisite STimulation in cardiomyopathy (MUSTIC) study//J. Am. Coll. Cardiol. -2002. -Vol. 40. -P. 111-118.

- Chung E.S., Leon A.R., Tavazzi L. et al. Results of the Predictors of Response to CRT (PROSPECT) trial//Circulation. -2008. -Vol. 117(20). -P. 2608-2616.

- Moss A.J., Hall W.J., Cannom D.S. et al. Cardiac-resynchronization therapy for the prevention of heart-failure events//N. Engl. J. Med. -2009. -Vol. 361. -P. 1329-1338.

- Abraham W.T., Fisher W.G., Smith A.L. et al. Cardiac resynchronization in chronic heart failure//N. Engl. J. Med. -2002. -Vol. 346(24). -P. 1845-1853.

- Ypenburg C., Van De Veire N., Westenberg J.J. et al. Noninvasive imaging in cardiac resynchronization therapy-Part 2: Follow-up and optimization of settings//Pacing Clin. Electrophysiol. -2008. -Vol. 31(12). -P. 1628-1639.

- Bleeker G.B., Schalij M.J., Van der Wall E.E. et al. Postero-lateral scar tissue resulting in non-response to cardiac resynchronization therapy//J. Cardiovasc. Electrophysiol. -2006. -Vol. 17(8). -P. 899-901.

- Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. -М.: Медпресс-информ, 2005. -320 с.

- Wellens H.J.J., Conover M. The ECG in emergency decision making. -2nd edition. -Saunders: Elsevier, 2006. -284 p.

- Barold S.S., Stroobandt R.X., Sinnaeve A.F. Cardiac pacemakers and resynchronization step by step: an illustrated guide. -2nd edition. -Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. -452 p.

- Ghaffari A., Atarod M., Ghasemi M. Characterization of the location and extent of myocardial infarction using heart vector analysis//Cardiovasc. Eng. -2009. -Vol. 9(1). -P. 6-10.