Применение виртуальных образовательных технологий для повышения качества исследовательской подготовки студентов

Автор: Кузнецова Татьяна Александровна, Мухин Олег Игоревич, Рябуха Арсен Арсеньевич, Рогашова Ирина Юрьевна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Модернизация образования

Статья в выпуске: 4 (65), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме качества исследовательской составляющей программ высшего профессионального образования. Как эффективный механизм повышения качества исследовательской работы студентов рассматриваются виртуальные технологии. На примере создания виртуальных лабораторий в интерактивной инструментальной среде „Stratum 2000" анализируется возможность расширения тематики исследовательского практикума и увеличения сложности выполняемых задач.

Когнитивные методы, исследовательская деятельность студентов, информационные технологии, виртуальный исследовательский практикум, виртуальные лаборатории, инструментальная среда, интерактивная информационная среда, качество образования

Короткий адрес: https://sciup.org/147136797

IDR: 147136797

Текст научной статьи Применение виртуальных образовательных технологий для повышения качества исследовательской подготовки студентов

Объективный исторический процесс становления постиндустриального общества, строящегося на наукоемких технологиях, требует перехода к постиндустриальным форматам образования, учитывающим специфику формирующихся социально-экономических реалий. Постиндустриальная экономика испытывает все меньше потребности в неквалифицированном труде, что обусловливает необходимость развития творческого аспекта профессиональной деятельности, обеспечения условий для непрерывного образования в течение всей жизни (continuing study) [2].

Новая образовательная доктрина должна основываться на когнитивной (от лат. cognitio — знание, познание) составляющей программ подготовки [7]. Шестиуровневая иерархическая модель когнитивной деятельности обучаемого включает широкий диапазон мыслительных процессов от простого воспроизведения фактов до аналитического осмысления: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка [6]. Когнитивные методы в образовании — это прежде всего методы практических исследований, направленные на формирование у обучаемого научной картины мира.

Для обеспечения эффективной исследовательской деятельности студентов вузов требуется применение определен ных инновационных механизмов, к числу которых следует отнести:

— интегрированные научно-образовательные структуры (совместные научноисследовательские лаборатории, НИИ, КБ, центры коллективного пользования уникальным оборудованием, центры консультационно-методического сопровождения, центры трансфера технологий, технологические и научные парки, ресурсные центры, центры инновационного развития и др.);

— новые образовательные технологии («система Физтеха», модельный метод обучения, проектный подход, метод case study, коллективные формы НИРС и др.);

— виртуальные формы исследований (виртуальный исследовательский практикум, виртуальный колледж и др.).

Применение средств информационных и телекоммуникационных технологий позволяет обеспечить организацию и проведение виртуальных исследовательских практикумов, являющихся эффективной формой выполнения научных исследований в процессе обучения [3]. Исследовательский практикум имеет целью формирование практических навыков ведения самостоятельной научноисследовательской работы в ходе решения актуальной научной проблемы, отражающей специфику изучаемой предмет-

ной области. Основными признаками исследовательского практикума являются наличие элементов творческого поиска в профессиональной сфере и направленность на изучение:

-

— свойств объекта исследования;

-

— методов исследования и проведения экспериментальных работ;

-

— методов анализа и обработки экспериментальных данных, физических и математических моделей объекта исследования, средств компьютерного моделирования, применяемых в профессиональной сфере;

-

— отечественного и зарубежного опыта исследования объектов данного класса и др.

Виртуальный исследовательский практикум может быть реализован с использованием учебно-исследовательских лабораторий удаленного доступа или виртуальных учебно-исследовательских лабораторий [3].

Учебно-исследовательская лаборатория удаленного доступа создается на основе объединения с помощью ин-фокоммуникационных технологий баз данных и лабораторного оборудования научных организаций и вузов. Компьютерные сети открывают возможность проведения исследований-практикумов с применением территориально удаленного лабораторного оборудования, обеспеченного средствами автоматизации эксперимента (исполнительные органы, датчики, микроконтроллеры, графопостроители и пр.). Организация исследовательского практикума с помощью ресурсов компьютерных коммуникаций направлена на решение задач создания систем удаленного доступа к планированию, проведению и результатам эксперимента. Отсутствие непосредственного физического контакта студентов с объектами в определенной степени компенсируется применением средств визуализации, обеспечивающих наглядное представление о ходе эксперимента и возможности интерактивного воздействия на процедуру его проведения. Следует отметить, что использование учебно-исследовательских лабораторий удаленного доступа целесообразно при проведении экспе риментов с уникальным оборудованием, физическое участие которого в ставящемся эксперименте принципиально важно. В связи с этим применение учебноисследовательских лабораторий удаленного доступа сегодня ограничено.

Виртуальная учебно-исследовательская лаборатория обеспечивает проведение виртуального эксперимента на основе модельного подхода. Подобный эксперимент может производиться с использованием готовых моделей или строиться на объектно-ориентированных информационных средах. Наиболее эффективна информационная среда, обеспечивающая реализацию фазы подготовки эксперимента. Такая среда позволяет обучаемому в интерактивном режиме конструировать необходимые средства эксперимента, обеспечивая возможность его наглядной компьютерной имитации, осуществляя исследование характеристик объекта с применением измерительных приборов и имитационных моделей широкого спектра входных воздействий (сигналов), а также полученных ранее опытных данных, хранящихся в соответствующих базах.

В настоящее время известны и активно используются различные информационные среды указанного класса. В качестве примера эффективной универсальной инструментальной среды (оболочки) для создания виртуальных учебно-исследовательских лабораторий может быть рассмотрен программный продукт „Stratum 2000“ [1]. Он поддерживает анализ и синтез, проектирование и моделирование объектов исследования широкого класса, мультимедиа, взаимодействие с базами данных, работу в сети. „Stratum“ позволяет строить модели в обычной для пользователя нотации — математической, видео, графической, вербальной, звуковой, символической, алгоритмической и др. Изучаемый объект, представленный системно, подробно визуализирован, вследствие чего наблюдается, управляется и (ре)организуется (проектируется) силами пользователя. В инструментальной среде применяется виртуальный конструктор — набор виртуальных элементов, которые дают возможность пользователю спроектировать на экране компьютера исследуемый объект и аппаратно-программные средства. В рамках виртуальной лаборатории реализуется модельный подход, позволяющий обеспечить взаимодействие человека и компьютера на уровне графических образов.

Примером виртуальной исследовательской лаборатории является Лаборатория электрических цепей, спроектированная в информационной среде «Теоретическая электротехника» с применением инструментария „Stratum 2000“ [5]. С помощью информационной среды можно получить необходимые теоретические сведения, выполнить исследовательские лабораторные работы по предлагаемым разделам, решить типовые задачи и в целях самоконтроля самостоятельно провести моделирование (решение) набора задач. Встроенная в информационную среду библиотека — конструктор элементов электрических цепей позволяет строить индивидуальные образовательные траектории в соответствии с интересами обучаемого. Среди объектов библиотеки можно выделить элементы электрических цепей с математическими моделями, используемыми в частотной и временной областях (индуктивность, емкость, сопротивление, источники напряжения и тока, коммутаторы и др.), топологические элементы, набор различных временных функций, применяемых в качестве входных сигналов и (или) законов изменения параметров элементов цепей, измерительные приборы (в том числе не реализуемые аппаратно, (например, фиксирующие мнимые или действительные части токов и напряжений и др.), сервисные элементы для организации диалога, визуализации выходной информации и др. Библиотека доступна для коррекции и расширения ее пользователями при реализации практических проектов, охватывающих все разделы курса ТОЭ.

Спроектированная модель проведения вычислительного эксперимента обладает следующими характеристиками:

-

• обучаемый может разработать программу эксперимента, активно взаимодействовать и управлять моделями, планировать и осуществлять проведение эксперимента;

-

• преподаватель на всех этапах виртуального исследования может взаимодействовать с обучаемым в режиме ведения эксперимента и в случае необходимости корректировать деятельность обучаемого.

Важным преимуществом информационной среды является наличие дружественного многооконного интерфейса с иерархическим вложением проектов

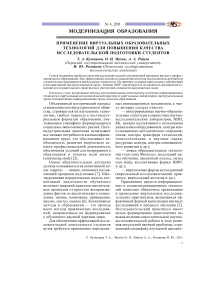

Р и с. 1. Пример моделирования динамических режимов работы электрической цепи с применением инструментальной среды „Stratum 2000“

и схем, обеспечивающего возможность быстрой коррекции математических моделей и получения выходной информации в различной интерпретации. На рис. 1 представлен интерфейс экспериментального исследования динамических режимов работы разветвленной электрической цепи, позволяющий изменять параметры, состав и конфигурацию исследуемой цепи, одновременно получая графики переходных процессов как во временной, так и в фазовой областях.

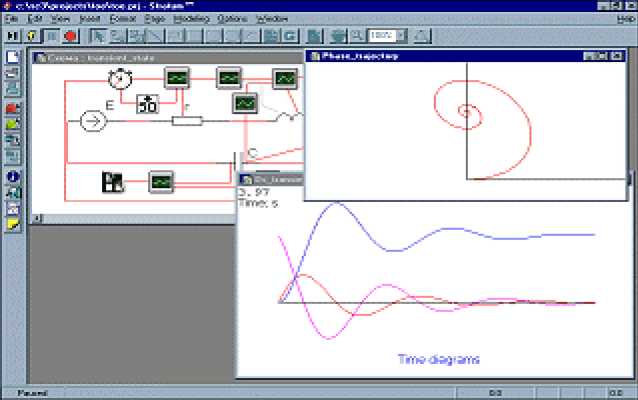

Тематика виртуальных исследований охватывает основные разделы дисциплины «Основы теории цепей» [4]. В рамках выполнения виртуального практикума производится исследование установившихся (стационарных) и переходных (динамических) режимов работы линейных и нелинейных электрических цепей с накопителями энергии при подключении источников любых входных сигналов. На рис. 2, 3 иллюстрируются функционал и результаты виртуальных исследо-

Р и с. 2. Лабораторная работа «Исследование резонансных явлений в параллельном RLC-контуре»

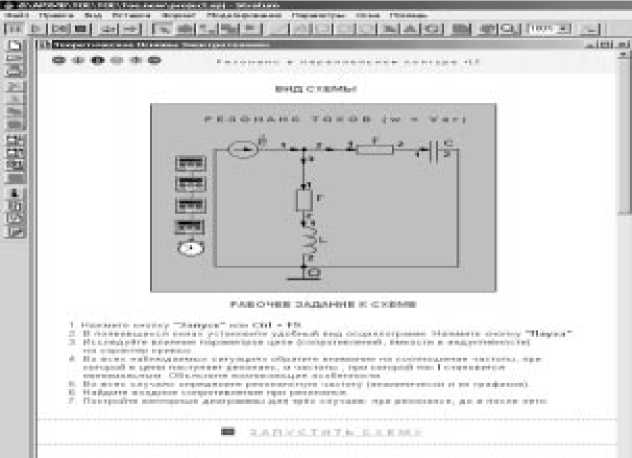

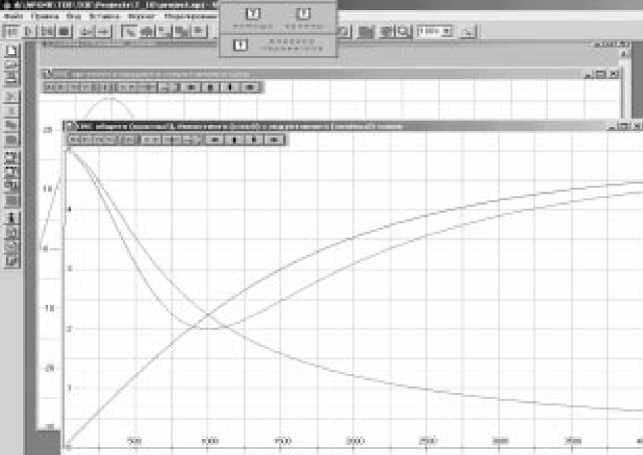

Р и с. 3. Результаты виртуального эксперимента

ваний резонансных явлений в контурах с потерями. С помощью инструментария информационной среды можно интерактивно управлять ходом эксперимента, варьируя параметры пассивных и активных элементов цепи и рассматривая их характеристики в широком диапазоне частот. При этом на изменение параметров цепи не накладывается никаких ограничений, что нереализуемо в случае физического эксперимента в связи с аварийным характером создаваемых в ряде случаев режимов работы.

Виртуальная учебно-исследовательская лаборатория может быть использована для эффективной самостоятельной работы студентов (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий), направленной не только на изучение теоретических вопросов, но также на выполнение расчетных и проектных заданий различной степени сложности, ориентированных на решение исследовательских инженерных задач.

Проведение исследовательских работ по традиционной методике предполагает существенные ограничения в тематике экспериментов, связанные с трудностями аппаратной реализации ряда физических процессов и измерений, их значительной продолжительностью, необходимостью использования уникального оборудования, невозможностью размещения ряда установок в существующих учебных площадях, высокой стоимостью исследовательских стендов и расходных материалов. Использование виртуальной информационной среды позволяет повысить эффективность исследовательской подготовки на основе расширения функциональных возможностей исследовательского практикума, снижает стоимость эксперимента, определяет широкий диапазон изменения условий и сокращение времени его проведения.

Имеющиеся в информационной среде графические и мультимедийные инструменты обеспечивают наблюдаемость функционирования моделируемого объекта и его составляющих, наглядность и универсальность представления результатов исследования.

Применение виртуальных технологий при реализации образовательных программ расширяет тематику и увеличивает сложность решаемых в рамках исследовательского практикума образовательных и научно-исследовательских задач, создавая условия для повышения качества высшего профессионального образования.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

-

1. Гирев, П. Е. Инновационные подходы к использованию интерактивных моделей в обучении / П. Е. Гирев, О. И. Мухин, О. А. Полякова // Дистанционное и виртуальное обучение. — 2010. — № 4. — С. 84—90.

-

2. Иноземцев, В. Л. Постиндустриальная экономика и «постиндустриальное общество»: терминологические и концептуальные проблемы / В. Л. Иноземцев // Обществ. науки и современность. — 2001. — № 3. — С. 140—152.

-

3. Информатизация образования: направления, средства, технологии / под общ. ред. С. И. Маслова. — М. : Изд-во МЭИ, 2004. — 868 с.

-

4. Кузнецова, Т. А. Основы теории цепей : в 2 ч. / Т. А. Кузнецова, Е. А. Кулютникова, А. А. Рябуха. — Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. — Ч. 1. — 227 с. ; Ч. 2. — 308 с.

-

5. Рябуха, А. А. Активная электронная среда по теоретической электротехнике [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// stratum.pstu.ac. ru/rus/about. html.

-

6. Bloom, B. S. (ed.) Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain [Электронный ресурс] . — New York : Longman, 1956. — Режим доступа: http://www.edpsycinteractive.org/topics/ cogsys/bloom.html [pdf].

-

7. The Age of Social Transformation Peter F. Drucker [Электронный ресурс] // The Atlantic Monthly. — Apr. 2006. — P 47. — Режим доступа: http://www.theatlantic.com .

Поступила 24.05.11.