Применениение комплексного индивидуального алгоритма в лечении пациентов с флегмонами кисти

Автор: Крайнюков П.Е., Матвеев С.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.8, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведено обследование и комплексное лечение 189 пациентов с флегмонами кисти различных локализаций. На основании клинических данных, современных лабораторных и инструментальных исследований выявлены значимые прогностические критерии, разработан алгоритм оценки эффективности лечения. Адекватный выбор классифицирующих признаков, как и дальнейшее применение дифференцированной тактики лечения больных с флегмонами кисти в дальнейшем подтвердили, что индивидуальное обоснование лечебного алгоритма позволяет улучшить результаты лечения. Полученные в 70,9% хорошие результаты лечения пациентов с флегмонами кисти, при 22,7% удовлетворительных исходов лечения и всего лишь 6,3% неудовлетворительных результатов (включая глубокие и сочетанные флегмоны), позволяют рекомендовать разработанный лечебно-диагностический алгоритм в клинической практике. Анализ полученных результатов показал эффективность примененной лечебной тактики, а также важное значение совершенствование методик послеоперационной восстановительной терапии и реабилитации.

Кисть, гнойная инфекция, флегмона, гнойные заболевания кисти, хирургическое лечение, структура заболеванемости

Короткий адрес: https://sciup.org/140188253

IDR: 140188253 | УДК: 616.717.7-002.36-08-035

Текст научной статьи Применениение комплексного индивидуального алгоритма в лечении пациентов с флегмонами кисти

В настоящее время диагностика гнойных заболеваний пальцев и кисти в специализированных учреждениях хирургического профиля, обычно не вызывает затруднений. Считается, что эффективность их лечения достаточно высока, причем у большинства оперированных больных наступает выздоровление, функция кисти полностью восстанавливается. По мнению Алексеева М.С. [1, 2], разделяемому рядом отечественных и зарубежных авторов, среди хирургов распространено ошибочное мнение, что диагностика и лечение этой патологии не содержат особых трудностей [11, 14, 16]. К сожалению, сохраняющийся стабильно высоким процент неудовлетворительных исходов лечения, риск развития дисфункции кисти и стойкой утраты трудоспособности, необходимость выработки алгоритма лечения путем создания стандартизированных подходов к хирургической тактике, требуют углубленного исследования данной патологии. Лечение больных как панарициями, так и флегмонами кисти должно быть строго индивидуальным с учетом особенностей клинических проявлений заболеваний, распространенности и тяжести патологического процесса [4, 12, 13].

Многочисленные исследования последних лет [5, 6, 10] показали, что панариций и флегмона кисти зачастую нерационально объединяются в общую группу с другими нагноительными заболеваниями мягких и покровных тканей: фурункулами, карбункулами, абсцессами, флег- монами, считавшимися по происхождению близкими к заболеваниям кожи и подкожной клетчатки. В реальности, эти заболевания родственны между собой только по отдельным этиологическим аспектам, но принципиально отличаются по тяжести клинического течения и способам лечения. При этом необходимо учесть, что кисть – это орган труда, характеризующийся особой деликатностью анатомического строения, часто подвержена патологическим состояниям с несравненно более высокой тяжестью клинического течения. При оценке социальной значимости различных гнойно-воспалительных заболеваний, их комплексном анализе, следует не только рассматривать панариций обособленно, но и учитывать весь перечень клинико-анатомических его форм, тесно между собой взаимосвязанных (подкожный, костный, сухожильный, суставной панариций, пандактилит). Особенно это важно в случаях, когда проводится оценка эффективности лечения и анализируются тяжелые негативные последствия, которыми лечение часто заканчивается (ампутации, экзартикуляции, контрактуры, анкилозы). В 11,5–21,3% случаев итогом лечения гнойно-воспалительного процесса на пальцах кисти является деформированный, нефункционирующий палец [3, 8]; ампутация пальца – в 0,95–3,7%; отдельных его фаланг – в 4,5–12% наблюдений [4, 9]. Утрата пальца ограничивает трудоспособность пациента, иногда вынуждая сменить род деятельности, неся в себе моральный и косметический ущерб [7, 12, 15].

Методы и материалы

Представляемый нами опыт лечения 189 военнослужащих с флегмонами кисти показал, что ранняя диагностика гнойных заболеваний кисти чрезвычайно важна и должна основываться на данных клинического обследования, подтвержденных результатами лабораторных данных и лучевых методов исследования. Индивидуальное определение тяжести течения и прогноза заболевания имеет неоспоримое значение в формировании методов лечения, прогнозировании развития осложнений, а также для определения необходимости, сроков и объема амбулаторной реабилитации. Совокупность методов клинического, лабораторных, ультразвукового и рентгенологических исследований (а при необходимости – КТ или МРТ) позволила дифференцировать лечебную тактику в зависимости от локализации, распространенности очага и тяжести патологического процесса.

Нами проведен многофакторный анализ значимости и влияния на исход заболевания и отдаленный прогноз каждого из показателей, использованных для определения тяжести патологического процесса по индивидуальной индексной шкале оценки. Наибольшую роль имела достоверность показателя, возможность его количественного измерения и обьективной качественной оценки. Характеристики, оценка которых строилась в большой степени на субъективных факторах, либо не могла быть перепроверена достоверными методами, исключены из группы определяющих выбор метода лечения.

По нашему мнению, в совокупности с общеизвестными позициями, максимальное значение в определении лечебной тактики имеют десять количественных и качественных критериев:

-

1. Интенсивность боли (числовое значение визуальной аналоговой шкалы);

-

2. Локализация и периодичность боли;

-

3. Анамнез заболевания с момента появления жалоб;

-

4. Наличие в анамнезе заболеваний кисти;

-

5. Наличие дисфункции кисти;

-

6. Уровень гипертермии на период обращения;

-

7. Воспалительная реакция крови;

-

8. Уровень ЛИИ;

-

9. Характер и выраженность патологических изменений при рентгенографии;

-

10. Характер и выраженность патологических изменений при ультрасонографии.

Представленные критерии легли в основу формирования индивидуальной шкалы оценки тяжести патологического процесса, на основании которой формировались особенности лечебной тактики и послеоперационный прогноз. Каждое клиническое наблюдение было оценено по указанным выше 10 параметрам, причем субъективные и анамнестические данные определял пациент, а объективные критерии и характеристики инструментальных методов исследования оценивал врач. Каждый из десяти признаков оценивался в баллах (от 1 до 5) в зависимости от его прогностического значения. Заключение пред- ставляло собой арифметическую сумму баллов по всем 10 параметрам.

Степень тяжести патологического процесса при гнойных заболеваниях кисти оценивалась по сумме указанных баллов следующим образом:

-

• до 20 баллов – легкая;

-

• 20–29 баллов – средняя;

-

• 30 баллов и более – тяжелая.

Результат лечения считали хорошим лишь при полном восстановлении функции пальцев и кисти. Исключения составило умеренное уменьшение объёма движения, не превышающее 25%. При нарушении одного из видов захватов кисти, когда уменьшение объёма движения не превышало 50% от исходного (по здоровой кисти), результат лечения считали удовлетворительным. Развитие стойких контрактур в суставах кисти и пальцев, образование анкилозов, выраженная грубая деформация, сокращающая объём движения более, чем наполовину (в сравнении со здоровой кистью), уменьшение силы в пальцах более, чем на 70% давало основания для неудовлетворительной оценки результата лечения.

Результаты

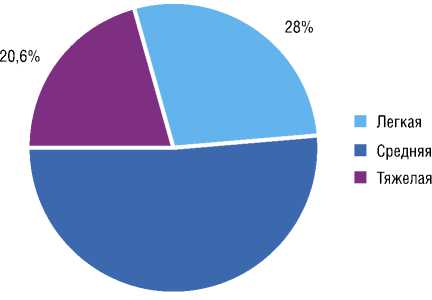

Правильность выбора дифференцирующих признаков подтверждается равномерным распределением пациентов и соответствием набранной суммы баллов клинической картине заболевания. Отметим, что во всех случаях при глубоких флегмонах кисти сумма баллов составляла от 20 и выше, то есть были определены показания к включению в схему лечения дополнительных методов: системной энзимотерапии и непрямой лимфотропной терапии (при тяжелой степени). Соответственно, при поверхностных флегмонах прослеживалось четкое достоверное соответствие длительности заболевания, выраженности интоксикации и клинических проявлений заболевания выставляемой нами степени тяжести патологического процесса. Итоговое количественное распределение больных по степени выраженности перечисленных признаков, определявших прогноз и позволивших корректировать схему лечения, представлено в диаграмме (рис. 1).

51,3%

Рис. 1. Распределение пациентов с флегмонами кисти согласно шкале распределения по тяжести патологического процесса

Как следует из диаграммы, наибольший удельный вес составили больные со средней тяжестью патологического процесса (51,3%), однако, обращает внимание значительное число пациентов с тяжелой степенью (39 больных – 20,6%). Это объясняется, в среднем, большей выраженностью системных реакций при флегмонах, чем при панарициях, а также распространенностью гнойного очага. Подобное распределение во многом связано с разнообразием локализации и, соответственно клинического течения флегмон кисти. Отметим доминирование среди наблюдений с тяжелым течением глубоких флегмон (при сумме баллов от 30 и выше). Структурное распределение тяжести патологического процесса по нозологиям и в зависимости от локализации гнойного очага представлено в таблице 1.

Таким образом, на основании балльной шкалы у 53 пациентов с легкой степенью тяжести патологического процесса принято решение о дополнении оперативного лечения введением в схему послеоперационной терапии иммуномодуляторов – меглюминаакридонацетата, по 300 мг (в пересчете на акридонуксусную кислоту, что составляет 2 таблетки препарата «Циклоферон» по 150 мг действующего вещества) до еды, на 1, 2, 4, 6и 8-е сутки лечения. Соответственно, при выявленной средней степени тяжести, согласно вышеописанному алгоритму, целесообразным было назначение 97 пациентам после вскрытия гнойника, некрэктомии, санации и дренирования ран в послеоперационном периоде препарата «Вобэнзим» по 2 таблетки 3 раза в день. Сроки системной энзимотерапии «Вобэнзимом» определяли индивидуально в зависимо-стиот тяжести состояния, динамики очищения ран и интенсивности репаративных процессов, минимальная продолжительность курса – 5 дней, средняя – от 8 до 10 суток. При тяжелой степени тяжести патологического процесса у 39 больных при распространенном поражении, высокой активности деструктивных процессов, особенно, при глубоких флегмонах был применен разработанный нами оригинальный метод непрямой лимфотропной терапии (патент РФ № 2280469). Очевидно, что при усугублении тяжести заболевания, нарастании клинических проявлений и высокой активности бактериальной инфекции на фоне угнетения или трансформации местных и системных иммунных реакций подход к комплексному лечению и должен быть индивидуальным. Следует особое внимание уделять возможности купирования острых воспалительных реакций и предотвращению развития дальнейшей деструкции фасциально-мышечных и клетчаточных структур. Поэтому, нами на основе объективных критериев, было обосновано проведение при флегмонах кисти монокомпонентной иммуномодулирующей терапии у 28% больных, системной энзимотерапии – у 51,3% пациентов, и, наконец, непрямой лимфотропной терапии – у 20,7%. Данные соотношения не абсолютны ввиду ограниченной выборки, но отражают реальное соотношение встречаемости разной степени тяжести поражений при флегмонах кисти.

Табл. 1. Распределение пациентов с флегмонами кисти согласно балльной шкале оценки тяжести патологического процесса

|

Нозология |

Степень тяжести патологического процесса |

Всего |

||

|

Легкая |

Средняя |

Тяжелая |

||

|

Комиссуральная флегмона |

17 |

35 |

2 |

54 |

|

Флегмона тыла кисти |

23 |

38 |

2 |

63 |

|

Флегмона пространства тенара |

6 |

10 |

3 |

19 |

|

Флегмона пространства гипотенара |

7 |

3 |

1 |

11 |

|

Флегмона срединного пространства ладони |

– |

6 |

11 |

17 |

|

V-образная флегмона |

– |

1 |

5 |

6 |

|

Флегмона пространства Пирогова-Парона |

– |

1 |

5 |

6 |

|

Сочетанные флегмоны |

– |

3 |

10 |

13 |

|

ИТОГО |

53 |

97 |

39 |

189 |

Показано, что помимо определения показаний к операции, выбора объема и методики выполнения оперативного пособия, реализации хирургом намеченной программы, актуальной задачей было определение тактики послеоперационного ведения. В свете вышеизложенного не вызывает сомнений, что послеоперационный период следует вести с обязательным местным и системным назначением противовоспалительных средств, индивидуальным подбором антибиотиков, средств улучшающих регионарное кровообращение и микроциркуляцию, иммуномодуляторов.

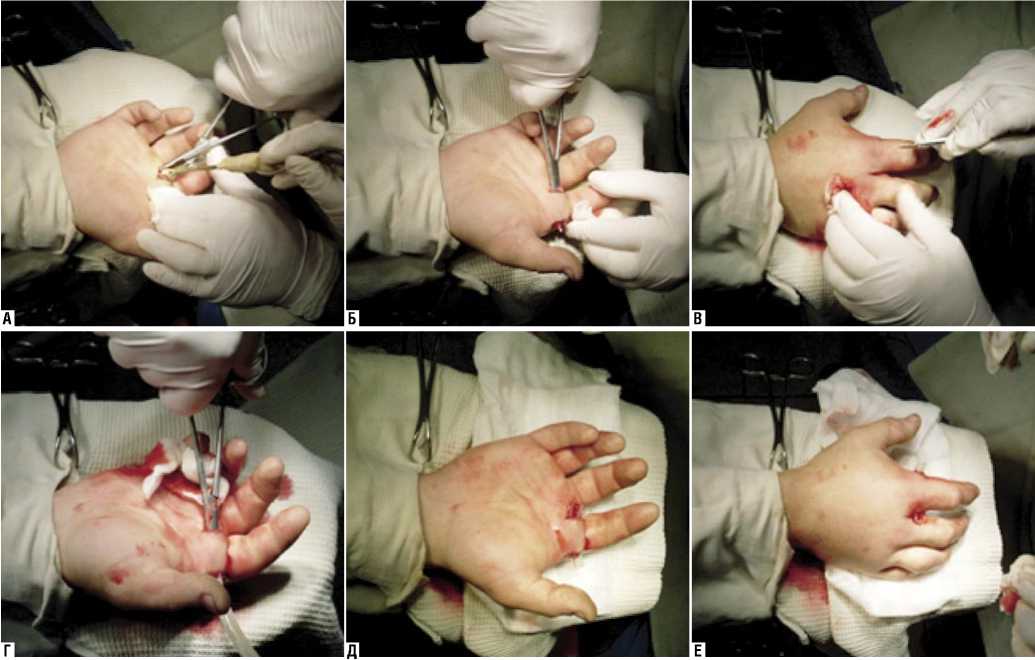

Общие принципы выполнения оперативных вмешательств при флегмонах кисти описаны и проанализированы (рис. 2). Техника выполнения операций и оперативный прием значительно варьируют в зависимости от локализации гнойника, размеров, глубины и распространенности патологического очага. В этой связи, сравнение в общей группе между поверхностными и глубокими флегмонами, поражениями кисти различных локализаций некорректно и неинформативно. Тем не менее, нами выявлен ряд принципов, соблюдение которых при оперативном лечении флегмон кисти, представляется нам совершенно необходимым и во многом определяющим положительный результат лечения. Так, помимо собственно выбора оперативного приема, ведущее значение в обеспечении успешного лечения пациентов с флегмонами кисти имели:

-

1. Правильная оценка критериев операционного доступа;

-

2. Определение достаточности объема некрэктомии;

-

3. Выбор метода и места дренирования;

-

4. Способ анестезии;

-

5. Адекватная оценка и учет иммунного статуса;

-

6. Активное ведение послеоперационного периода с динамической коррекцией антибактериальной и противовоспалительной терапии.

Несмотря на то, что нам удалось сопоставить для анализа данные у больных с флегмонами различной локализации, очевидны различия, состоящие в большей

Рис. 2. Пациент А., 19 лет. Комиссуральная флегмона правой кисти, а–е – этапы оперативного лечения

длительности стационарного лечения и разнообразии характера оперативных вмешательств у пациентов с глубокими и сочетанными флегмонами. Повторные операции выполнены 19 пациентам с флегмонами кисти, что не могло не отразиться на сроках лечения. Среди пациентов, оперированных повторно – 9 больных со средней степенью тяжести патологического процесса и 10 – с тяжелой степенью, по предложенной шкале. Обоснованный подход к выбору метода операции и схемы послеоперационного ведения несколько сглаживает индивидуальные отличия, но четко прослеживается зависимость сроков лечения от тяжести заболевания. Полученные данные неудивительны, легко прогнозируемы, указанная закономерность четко прослеживается и на таких значимых показателях, как общая длительность антибактериальной терапии, количество и расход анальгетиков (при парэн-теральном введении), потребность в перевязках и сроки амбулаторного наблюдения (таблица 2).

Перечисленные показатели легко поддаются количественному учету, а их анализ не представляет затруднений.

Примечание

Для отдельных нозологических единиц подсчет средних статистических величин не производили вследствие их недостоверности из-за малых выборок.

Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что по общей совокупности сроков антибактериальной терапии, количества и расхода анальгетиков (при парэнтеральном введении), потребности в перевязках и длительности амбулаторного наблюдения – можно напрямую судить как о тяжести заболевания и, косвенно, о правильности выбранной лечебной тактики. Отмечено, что в предложенных выборках осложненное течение послеоперационного периода и повторные вмешательства во всех случаях негативно отражались на основных статистических показателях. Доказано, что в сложных случаях, при появлении показаний к повторным операциям, в частности, ревизии, некрэктомии и редренированию, сомнения в целесообразности и обоснованности активной тактики должны решаться в пользу операции (рис. 3). Это не только сэкономит время лечения, но и позволит избежать развития необратимых деструктивных и некротических изменений тканей кисти. Таблица наглядно демонстрирует, что наибольшие трудности представляет лечение V-образных флегмон, флегмон пространства Пирогова-Парона и срединного ладонного пространства. Анализ показал экономическую эффективность предложенной нами тактики (сокращение стационарного койко-дня, сроков восстановительного лечения, расхода медикаментов) в сравнении с известными данными современных исследований по хирургии кисти [7, 9].

Табл. 2. Отдельные фармако-экономические характеристики и их взаимосвязь с продолжительностью лечения при флегмонах кисти различной локализации

|

Нозология |

Средняя продолжительность (суток) |

||||

|

Антибиотико терапии |

Парэнтерального обезболивания |

Перевязок / количество |

Стационарного лечения |

Амбулаторного мониторинга |

|

|

Комиссуральная флегмона |

6,8 ± 0,97 |

3,4 ± 0,55 |

9,7 / 12,6 ± 1,2 |

10,7 ± 2,48 |

12 ± 2,4 |

|

Флегмона тыла кисти |

8,0 ± 1,11 |

3,8 ± 0,65 |

11,3 / 15,8 ± 2,4 |

12,5 ± 3,28 |

18 ± 2,8 |

|

Флегмона пространства тенара |

8,9 ± 2,1 |

5,1 ± 0,95 |

14,2 / 17,8 ± 1,77 |

15,7 ± 1,95 |

14 ± 2,7 |

|

Флегмона пространства гипотенара |

7,6 ± 1,08 |

3,7 ± 0,62 |

10,8 / 14,0 ± 1,34 |

12,0 ± 2,48 |

12,1 ± 2,8 |

|

Флегмона срединного пространства ладони |

10,7 ± 1,51 |

5,4 ± 0,87 |

16,3 / 20,0 ± 2,83 |

16,8 ± 1,28 |

19,8 ± 3,6 |

|

V-образная флегмона |

12,1 |

6,6 |

18,9 / 27,3 |

20,8 |

28,5 |

|

Флегмона пространства Пирогова-Парона |

12,5 |

6,7 |

22 / 29,5 |

22,2 |

28,5 |

|

Сочетанные флегмоны |

10,9 ± 1,54 |

6,4 ± 0,99 |

16,7 / 27,0 |

17,1 ± 3,9 |

29,3 |

|

ИТОГО |

8,4 ± 2,17 |

4,4 ± 1,08 |

12,5 ± 3,1 / 16,9 ± 5,17 |

13,55 ± 3,76 |

17,2 ± 4,87 |

Примечание: для отдельных нозологических единиц подсчет средних статистических величин не производили вследствие их недостоверности из-за малых выборок.

Рис. 3. Осложненное течение послеоперационного периода. Больной С., 20 лет. Флегмона тыла кисти. А – 5-е сутки после первичного вскрытия флегмоны, некрэктомии; Б – 5-е сутки после повторной операции

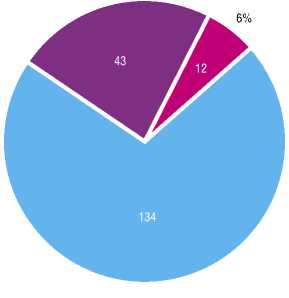

Итоговые данные показали необходимость индивидуального обоснования выбора способа лечения больных с флегмонами кисти. Причем, это касается не только методов хирургического лечения, но и технологий послеоперационной фармакотерапии и восстановительного лечения. При коррекции лечебной тактики важно не только учитывать, но и в совокупности трактовать как субъективные данные, так и результаты лабораторных и инструментальных методов исследования. Сводная информация об итогах лечения 189 пациентов с флегмонами кисти, а также раскладка результатов по нозологиям, представлены в диаграмме (рис. 4).

Выводы

Таким образом, адекватный выбор классифицирующих признаков, как и дальнейшее применение диффе- ренцированной тактики лечения больных с флегмонами кисти в дальнейшем подтвердили, чтоиндивидуальное обоснование лечебного алгоритма позволяет улучшить результаты лечения. Полученные в 70,9% хорошие результаты лечения пациентов с флегмонами кисти, при 22,7% удовлетворительных исходов лечения и всего лишь 6,3% неудовлетворительных результатов (включая глубокие и сочетанные флегмоны), позволяют рекомендовать разработанный лечебно-диагностический алгоритм в клинической практике. Описанные функциональные и эстетические результаты качественно превышают современные статистические данные по эффективности лечения флегмон кисти [3, 13], подчеркивая перспективность наших разработок. Дифференцированный подход позволил оптимизировать схемы и определение показаний к назначению иммуномодуляторов, системной

71%

A

Хорошие I ■ Удовлетворительные

I ■ Неудовлетворительные

Рис. 4. Итоговые результаты лечения больных с флегмонами кисти. А – по нозологиям, Б – в общем пуле энзимотерапии, непрямой лимфотропной терапии. Использованная систематизация при строгом методическом подходе (в соответствии с задачами исследования) и обоснованном применении новых технологий позволила достичь достоверного улучшения результатов лечения больных с флегмонами кисти.

Список литературы Применениение комплексного индивидуального алгоритма в лечении пациентов с флегмонами кисти

- Алексеев М.С. Пластические вмешательства в комплексном лечении гнойных заболеваний кисти/М.С. Алексеев, А.Ш. Гармаев//«Актуальные вопросы гнойно-септических заболеваний и осложнений в хирургии, травматологии и интенсивной терапии»: материалы VII научно-практической конференции РАСХИ, 27-28 ноября 2008 г. -М. Инфекция в хирургии. -2008. -Т. 6. -С. 7-8.

- Гармаев А.Ш. Пластическое закрытие раневых дефектов в комплексном лечении гнойных заболеваний кисти/А.Ш. Гармаев, А.П. Чадаев, М.С. Алексеев, И.В. Ельшанский//Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. -2007. -№10. -С. 47-50.

- Гнойные заболевания кожи, подкожной клетчатки, пальцев кисти и стопы/Шевченко Ю.Л. и др.//Частная хирургия. -СПб.: Специальная литература, 1998. -Т. I. -С. 36-55.

- Гостищев В.К. Некрэктомия: её возможности и место в гнойной хирургии/В.К. Гостищев//50 лекций по хирургии. Под ред. В.С. Савельева. -М.: ТриадаХ, 2004.-С. 640-645.

- Ларченко И.А. Комплексное лечение панариция/И.А. Ларченко, М.В. Севостьянова//Сборник научно-практ. работ, посвящ. 75-летию Поликлиники № 1. -М.: Янус, 2005. -http://www.vipmed.ru/index.sema?a=artides&pid=6&id=92 (11 июня 2006).

- Мелешевич А.В. Панариций и флегмона кисти: Учеб. пособие: В 3 ч. Ч.1./А.В. Мелешевич. -Г родно: Г рГУ, 1997. -133 с.

- Мелешевич А.В. Панариций и флегмона кисти: Учеб. пособие: В 3 ч. Ч. 3./А.В. Мелешевич. -Гродно: Г рГУ, 2002. -185 с.

- Ретнев В.М. Профессиональные болезни и меры по их предупреждению: (что необходимо знать всем работникам и работодателям)/В.М. Ретнев. -СПб.: Диалект, 2007. -240с.

- Федоров В.Д. Избранный курс лекций по гнойной хирургии/В.Д. Федоров, А.А. Светухин. -М.: Миклош, 2007. -365 с.

- Фидаров Э.З. Пути совершенствования амбулаторной медицинской помощи больным с хирургической инфекцией/Э.З. Фидаров, И.А. Бородин//Инфекции в хирургии мирного и военного времени: Материалы VI Всеармейской международной конференции, посвященной 100 -летию со дня рождения А.А. Вишневского, 14 -16 ноября 2006. -М., 2006. -С. 96-97.

- Чадаев А.П. Опыт и перспективы применения разрезов на пальцах кисти с учётом рабочих поверхностей/А.П. Чадаев, М.С. Алексеев//Рос. мед. Журн. -2003. -№. 3. -С. 3-8.

- Чадаев А.П. Современные принципы лечения гнойных заболеваний мягких тканей/А.П. Чадаев, А.А. Зверев, М.С. Алексеев//50 лекций по хирургии. Под ред. В.С. Савельева. -М.: Триада-Х, 2004. -С. 675-682.

- Чадаев А.П. Гнойные заболевания пальцев и кисти. Гнойно-некротические заболевания стопы/В.К. Гостищев, А.И. Ковалёв//Хирургическая пропедевтика. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -С. 239-279.

- Чернов В.Н. Общая хирургия/В.Н. Чернов. -Ростов-на-Дону: МарТ, 2005. -272 с.

- Юхтин В.И. Лечение суставного и костно-суставного панариция/В.И. Юхтин, А.П. Чадаев, А.Ц. Буткевич//Хирургия. -1989. -№ 8. -С. 109-113.

- Hotchkiss R.S. The pathophysiology and treatment of sepsis/R.S. Hotchkiss, I.E. Karl//N. Eng. J. Med. -2003. -Suppl. 348. -Р. 138-150.